李可染《观画图》的“无理”基础与意蕴读解①

杨 燕(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

一、李可染《观画图》的“无理”之处

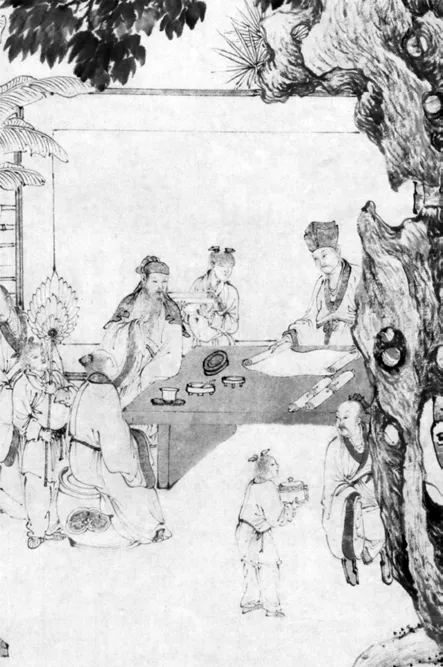

李可染《观画图》(图1)创作于1958年,画面中三位旧时文人正聚精会神地观看一幅卷轴画,而这“画中画”上却空无一物,乃为“白卷”。这一“白卷”作为画中观者的视力聚焦点,占据画面的中心位置。《观画图》左上角落款“观画图”“可染作”后钤“可染”印,右下角钤“在精微”印。李可染作画以认真、严肃著称,即使写意画“似不经意”,其背后仍是“经意至极”,画面所钤印章的选择也都颇有用意②从王鲁湘的分析中可侧面看出,“他一生所作人物和山水,凡属‘有君堂’ 者,必有墨戏成分和感觉”,“李可染有两方闲章常常钤盖在此类‘墨戏’ 之作上。一方是‘废画三千’,一方是‘在精微’”。参见:王鲁湘.李可染的墨戏[J].收藏,2018(2):41-47.。《观画图》的“精微”之处不仅体现在人物的刻画,也体现在画中卷轴画的刻意留白。

图1 李可染《观画图》

以常理推之,“白卷”则“画”已不成立,何谈“观画”?与素屏、素扇类比,虽皆画面上空白一片,但失却了画面的空白屏风和团扇,仍可独立为屏风和团扇,并未改变其“物”的本质属性,仍符合“常理”,正如巫鸿所言“空白的屏风是一种特殊的屏风,既是屏风的一种样式,也标志着屏风的一种状态”;[1]但“卷轴画”失却了画面便改变了“物”的本来属性,不再为“画”便不能承担“观”的对象性功能,浅显而论,“观白卷”则不合“常理”。巫鸿在《重屏:中国绘画中的媒材与再现》中认为元明两代文人画中的素屏是对画屏和书屏的有意扬弃,以此免于大众文化的挪用,是对画屏书屏泛滥导致的庸俗化的抵制。[2]柯律格在《谁在看中国画》中论及“观画图”中的空白“画中画”,也作了相似的阐发,认为16 世纪中期绘画赏鉴活动普遍商业化并扩散到明代更为宽广的社会阶层,士大夫阶层为了维护身份与其他阶层进行文化区隔,以特殊的方式来表现绘画赏鉴,“白卷”便是一种主要方式,有意识地拒绝了“画中画”的繁冗制式。[3]在柯律格的阐释中,“白卷”具有了类似“素屏”的功用,是对精英文化世俗化的回应和反拨。但这一阐释未关涉“观白卷”的“无理”层面及接受过程。

李可染《观画图》中观者一本正经地赏鉴“白卷”,已有研究(研究者亦是画外观者)一致认为画中空白点的设置给欣赏者以“虚中见实的审美效应”及“广阔的想象空间”,[4-8]未有任何迟疑地皆认可了“观白卷”这一“无理”的存在,并赋予这一“无理”以“合理”的地位与价值。后来李可染向黎郎谈及这幅画说道:“这画很简单,一笔是一笔,不能再减笔了。画中的人物,一人一个样,都是有个性的,他们穿的衣服也很随便,一看就知是有文化、有修养的文人。他们围着看画,拿画很轻,很小心,怕把画搞坏了!”[9]经此描述,我们一则更能体会其钤印“在精微”的用意,二则发现李可染的描述重点在画中人物形态及动作,亦即画中观者及观画行为本身,对所观“白卷”只字未提,可推导出两层用意:一是画意的侧重、集中,《观画图》要表现出的是文人观画本身,而非画中画的具体面貌及互文意涵,具有“元绘画”或者说“元观画”性质;二是对“观白卷”这一表现方式的“习以为常”。

“观白卷”虽不是李可染原创却为其主动择取、接受,并加以再表现,画外观者对“观白卷”的识读与接受也无任何疑问与阻碍,这一艺术表现及接受背后既有画史渊源,更有着深层民族文化审美心理的支撑,这在“白卷”相关研究①柯律格《谁在看中国画》中涉及到“白卷” 的研究,但尚有较大阐释空间。及李可染《观画图》相关研究②已有对李可染《观画图》的研究多将之纳入可染先生人物画中作“类” 的观察、描述和评赏,缺少对“这一个” 的深入探析,虽都意识到此画中“白卷” 的独特及作用,但尚缺乏画史勾连,亦未结合其时代背景对画作意蕴作深入阐发。中,都尚未得到充分重视和阐发。基于此,本文将梳理历代“观画图”中的“白卷”并作相应阐述,明确图像来源及流变;进而从艺术中的“无理”而“有理”现象及“观”范畴切入,探寻“观白卷”审美接受的深层原因;最后,在前述基础上,结合李可染《观画图》的时代背景,作今日之观看。

二、图像来源:“观画图”中的“白卷”

自有画起便有了相应的“观画”,尔后才有了表现观画的“观画图”。对“观画”本体性的思考和建构成熟于明朝中后期。随着文人群体身份意识的凸显以及文人社群雅集文化的兴盛,“文人”与“雅事”互为定义,形成强势话语,包括“观画”在内的雅集活动获得推崇和记述,“观画图”也由此兴盛。在这类雅集图中,存有两种情境下的“白卷”:第一类正构思或执笔即将落墨,是一种暂时的“白卷”状态,暗示“潜在的可能”和“即将描绘的事物”,[3]如尤求《西园雅集图》;第二类则是处在“观看”语境下的“白卷”。这第二类又可细分为两种,一种画卷的画心朝向画内观者,而以画卷背面示画外观者,画心对画外观者不可见,合乎常理,如戴进《南屏雅集图》、彭舜卿《香山九老图》(图2);一种以特定角度将画心同时展示给画内与画外观者,而画面空无一物,乃真正观画图中的“白卷”,是本文所讨论的对象,梳理所见此类图像,以表1 列举。

表1 观“白卷”的“观画图”

图2 彭舜卿《香山九老图》(局部)

以上含“观白卷”要素的诸图皆以文人雅集为表现对象,再现记忆中、想象中、现实中的雅集场景。杜琼《友松图》虽为别号图,但亦展现了文人雅集活动,正房内身着红色官服者的魏友松与身着蓝色布衣的杜琼正促膝而谈,杜琼手中持有展开的白卷,以杜琼之画名及绘《友松图》之语境,将此白卷理解为画卷亦说得通,然图中人物比例较小,虽可辨识动作,但五官省简,手中所持之物亦作相应省略(图3),可视作长卷中点景人物及器物的处理方式,提示给我们对所观画卷作“白卷”处理的一种可能。项圣谟、张琦合作的《尚友图》(图4)人物及白卷占据中心位置,实有可描摹的空间与可能,却对手中画卷作“白卷”处理,上文所述柯律格所阐释的“白卷”意涵便是基于此画,若更贴近图画本身,着眼画中题跋,此“白卷”可视为对“多余”观看的消解从而使画意得以集中表出。“项子时年四十,在五老游艺林中,遂相称许。相师相友,题赠多篇。……因追忆昔时,乃作《尚友图》,各肖其神”,图绘本身因含义的不确定性而具有较大阐释空间,题跋则作为强势符号更为主动地介入到画卷的传递交流过程中,指引画外观者的眼光。从此画中跋语可见画意着重于“各肖其神”以为追忆怀念,故特请曾鲸之徒张琦为众人写像;雅集场景、观画行为的设定意在对往昔交往的典型再现,是对“翰墨缘”“画脉”①此画题跋中并题一绝云:“五老皆深翰墨缘,往还尚论称忘年。相期相许垂千古,画脉诗禅已并传。”的象征性图解,勾连起人物关系,增强了绘画的叙事性;白卷虽处于最中心位置,但其上内容非画意所在,故以白卷取消了一般观画图的第二层观看,仅需作为“画”的符号参与到画意的建构和画面的经营。刻意将空白画心呈现给观者,或许正是对以往“繁复”的观画图的解构,也意味着友人之间历来赏画之频繁、丰富并非一幅具体的画可指代。画中人物的眼光多望向画外,关注点不在手中画卷,而在与画外人(项圣谟)的交流。尤求的《品古图》(图5)绘文人赏鉴、品评古代文物,雅集主人于桌上展开手卷,桌上白卷与身后素屏相映成趣;黄宸《曲水流觞图卷》(图6-图7)中出现了形式多样的“白卷”:素屏、待写待画的白卷、背面呈现的白卷、观画的白卷,乃至各类器物都甚为简洁,无甚装饰,多数仅细线勾勒,少数赋以淡墨。石涛《西园雅集图》(图8)与《曲水流觞图卷》接近,都出现了“白卷”的泛化,从人物服饰到器物都刻意留白,在一幅设色长卷中留白处愈显光亮,在素雅的环境中烘托出文人雅集活动的清新脱俗。画中自跋几为人物行状品行,“自东坡而下,凡十有六人”其人物性情皆无须“画中画”予以映射,且告“后之览者,不独图画之可观,亦足仿佛其人耳”,“图画”虽“可观”而“其人”更是画意重心,这“画中画”更无描摹之必要。此二卷表现手法上接近,虽一水墨,一淡设色,但在人物、器物的表现上都呈现出留白的倾向,构成一种特定的审美风尚和表现形式。叶芳林、方士庶的《九日行庵文宴图》(图9)虽有素屏与白卷相呼应,而素屏前又有山水屏风,素屏所起作用更多仅是隔离出一方特定的雅集空间,画面留白主要在纸张、画卷,其他器物摆件的刻画则较为细致。此画与众不同之处是画中“白卷”乃为立轴,两友人正徐徐展开画卷,一童子执杆立于旁,可想见之后将以杆撑起画轴以供赏鉴,正如巫鸿所说,“花园里,一个童子拿着一个杆子把画挑起来,观者一只手拉着立轴的尾巴,整个画面呈现弧线形。观者是拉着立轴的,不是走来走去地看”,[10]这也是一般观画(立轴)图的呈现样式。本图避开赏鉴时刻而选用展卷时刻,避开所观之画的繁复画面而刻意择取“白卷”的形式,或是对正式的赏鉴活动的反叛,而显出轻松愉悦的氛围,正如画中人物姿态、笑容所带给我们的感受。樊圻《兰亭修禊图》(图10)刻画精细,设色浓丽,画中地毯十余张,花纹各异,表现细腻,与之相反,图中书籍、书卷、画卷几乎都是白卷,可见这种白卷的表现方式不在于绘画风格的精细与粗略,而已成为一种特定的表现方式。

图3 杜琼《友松图》(局部)

图4 项圣谟、张琦《尚友图》(局部)

图5 尤求《品古图》(局部)

图6 黄宸《曲水流觞图卷》(局部1)

图7 黄宸《曲水流觞图卷》(局部2)

图8 石涛《西园雅集图》(局部)

图10 樊圻《兰亭修禊图》(局部)

以上诸画虽表现上有所差异,但都以表现雅集和人物活动为要旨,画中人物所观之画的具体内容非画意重点,以白卷示人都不影响画意主体的建构。“观白卷”的表现形式或起于无心的符号化表现,或起于对观看的刻意消解和对世俗泛化的反拨,甚至出现了“白卷”“白衣”“白瓶”等的泛化表现,而“观白卷”又具有一定的独立性,成为一种特定的画面语言得以传播、习用,带来不一样的审美体验。

三、文化审美心理:“无理”而“观”

“观白卷”的表现形式在画史上并不少见,且为绘者和观者广泛接受。这背后蕴含着中国独有的“观”意识及“无理而妙”的审美路径。

“观”是中国古典美学的重要范畴之一,普遍运用于文论、画论、书论等,不同于偏重物理属性的“视”,“观”更为强调主体精神、情感的参与,由“体”而深化至“心”层面。“中国的‘观’或曰审美观照建立在主客合一的基础上,并不执着于对具体客观物象的外观,而更注重内在的视象”,“具有意向性、知觉性、体验性、情感性等审美特征”。[11]因此,画中人的观画、与画外人的观“画中观画”都有着主体的充分参与,既往所知和体验都融汇在当下观看中,丰富着这一次观看的审美体验和情感。画中所观“白卷”一方面因其自身装裱特征或画中观者的典型观画动作获得了“画”的合理地位,正如杜尚所言“观看者是图画的创造者”;[12]另一方面,画外观者在接受中,以所知、所想欣赏、补充甚至创造审美客体,在雅集的整体氛围中不自觉地补足“白卷”而忽略、无视其不合理处,特别是在素屏、素扇、素面瓶罐等营造的整体“留白”氛围中更易发生感觉的挪移、泛化,赋予所观“白卷”与素屏等一样的合理性。这“所知所感”中也包含对“虚实关系”的认知、对古典艺术“虚实相生”审美特征的感知与体悟。老庄哲学奠定了“虚空的美学观念”,后世诗、书、画学说不断加以体认、丰富,并落实到各种门类的艺术实践中,形成“虚实相生”的艺术表现方式。“中国传统的绘画很早就掌握了这虚实结合的手法”,[13]330清初笪重光《画筌》作如下理论阐发:“虚实相生,无画处皆成妙境。”[13]331从老庄哲学到笪重光的画论,“虚实相生”这一审美特征不仅为我们今天所辨识,更是历代观者的“前认知”,在此基础上,由“画面留白”“夸张”而来的“观白卷”这一类艺术表现方式,虽“不合常理”却获得了艺术的合理性,并在多重的、历时性的观看中获得了“无理而妙”的审美旨趣。

清代贺裳在《皱水轩词筌》中总结前代词人创作经验,提出“无理而妙”的理论:

贺黄公曰:“唐李益诗云‘嫁得瞿塘贾,朝朝误妾期。早知潮有信,嫁与弄潮儿’,子野《一丛花》末句云‘不如桃杏,犹解嫁东风’,此皆无理而妙。”[14]

虽贺裳以“词”释“无理而妙”,而事实上“无理而妙”概括了一个较为普遍的文艺美学规律,见诸诗词、小说、戏剧、绘画等艺术门类。[15]“无理”往往借助修辞(如比喻、拟人、夸张、通感、借代等)而达至艺术的合理,臻于“妙境”。艺术的表现与艺术的接受也正是以隐藏在修辞背后的内在理路为中介而相通达,这内在理路是共享的文化基础、共同的话语体系、共通的心理倾向。“观白卷”的成立基础有中国独特的“观”意识、有对“虚空”审美性的认同,具体又表现为“借代”的修辞运用,以装裱的白卷、以被观的白卷指代一幅真实的画。周然毅认为导致“无理而妙”的审美心理特征至少有陌生化追求、情感逻辑及参与意识。[15]在“观白卷”的艺术创作和接受中,亦是以特定的“陌生化”形式与泛化的、世俗化的观画图相区别,从而带来新的审美体验;不管是“虚实相生”还是“无理而妙”,最终都需落实到审美主体的体验中,即“观”的过程中,通过全身心的参与、情感逻辑的缝补达至“完型”。

四、可染《观画图》新解

黄小峰《古画新品录:一部眼睛的历史》展现了他作为“观看者、研究者、写作者”“用自己的眼睛所看到的东西”,形成了他自己的“看法”;“眼睛的历史”涉及两个层面:第一个层次是“细读”,第二个层次是“视觉语境”,“艺术史最基本的方法就是这种基于视觉语境的读图”。[16]黄小峰的观图、读图颇具启发性与借鉴价值,以之读李可染《观画图》不失为一种有益尝试。《观画图》画面简概,落款简单,无甚注解,画面本体“细读”的丰富度和难度自比不上传为南宋的《观画图》团扇,[17]且上文论述中几已涵盖,故此处主要基于视觉语境读图。

李可染写意人物画主要创作于20 世纪40年代,“是时钻研传统,游心疏简淡雅”①出自“早年山水题记”,绘于40年代前后,1979年题记。“用笔恣肆”,②出自《松下观瀑》(1943年绘)跋语(1979年题记)。多是“墨戏”之作,然这并不能概括李可染人物画的全部面貌,1958年所作《观画图》当有别于40年代的写意人物画。新中国成立初期,李可染的写意人物画骤减,一来其集中精力探索中国画尤其是山水画的改造,二来李可染40年代写意人物画类型于当时的文艺政策和氛围下并无生存空间。从李可染1949年5月创作的《街头卖唱》及稍早的《白毛女》已然看出其对新政权“民族的、大众的、科学的”文艺理想和政策的初步落实,尝试以中国画反映现实生活,这之后到1954年写生前仅见《工农劳动模范北海游园大会》等几幅新年画作品及水墨人物画《新分黄牛牵到家》。[18]33-34可见,李可染对“疏简淡雅”的写意山水和人物画创作加以克制和回避。1954、1956、1957年三次较大规模的山水写生之后,李可染于1958年忽作《观画图》,与40年代写意人物画的笔墨表现有续接,但人物神态刻画更细致,主题表现更严肃,“墨戏”成分少了,更为强调“精微”,不以“逸”“趣”为宗,立意更为考究。因而,我们可以追问为何李可染此时会重作写意人物画,又以古代文人观画③在强调“写实” 的艺术语境中,却以脱离具体时空的古代文人为表现主题,相较于陈师曾《读画图》(1917)的纪实性,李可染的这一《观画图》便显得特殊。为表现主题,且所观图画为“白卷”?

新中国建立之初,在新国画的建构中“传统”并未获得合理地位和足够重视,而是多以被改造对象的身份参与这段历史。而后“随着新中国成立后经济建设的发展,民族自信心也随之增强,民族传统绘画越来越受到重视,‘百花齐放,百家争鸣’的文艺方针适时提出”,[18]241957年北京中国画院的成立及周恩来的到会发言,从国家意识形态层面为“传统”正名,“传统”真正获得了“民族”属性。1958年创刊的《中国画》杂志于第二期编后记中表示将“对于继承和发扬民族绘画的优良传统发挥更大的推动作用”。[18]25在“百花齐放,百家争鸣”的文艺方针指引下,重新定位并发扬“民族绘画的优良传统”,这首先要求挖掘民族绘画的精华。李可染于此时绘制《观画图》便在情理之中了,“文人观画”的主题、写意人物的表现形式以“传统”之名获得了“解放”,而古代文人“观画”本身也是中国绘画优良传统的一部分,《观画图》便可视作李可染回视传统而发现、择取的“精华”的外化。

前述可知,“文人观画”多在雅集活动中,古代此类题材的表现或多或少体现出对“精英文化”的维护,对“大众文化”的拒绝。李可染对这一题材的表现可谓既有继承又有新“意匠”,既突出“传统”又符合当下的文艺政策,甚为妥帖。主要表现为:从具体的场景中抽离,置于空白背景中,消解了古代“观画图”的“雅集”氛围,取消了精英、大众的明显对立,同时脱离具体时空的表现又使画面主题获得了恒久性;文人形貌、装扮、神情不是悠闲之姿,而是“苦学”之态;表1 可知古画中“观白卷”多为手卷而少立轴形式,本图选用立轴或在于作画当下立轴更为普遍,且较手卷具有公开性,画中人物对立轴的观看方式,亦是继承中有所扬弃,仍用拉着立轴尾巴使画面呈现弧线形的观看,但不再是“童子拿着一个杆子把画挑起来”,而是换以文人抬起天杆,取消了阶层对立。

李可染《观画图》的“白卷”虽有画史渊源可追溯,且观者对“白卷”的接受毫无障碍,但“白卷”毕竟只是古代“观画图”中的一小部分,李可染择用此种表现方式,当有用意,可作如下推测:首先,如项圣谟、张琦《尚友图》和石涛《西园雅集图》等一样,是对多余观看的消解,以获得画意的集中,虽画面空白,而“立轴”装裱形态的刻画较为写实,暗示这是一幅已完成①卷轴画都是在完成绘画后再装裱的。的立轴画,画面所表现的便是文人在详审一幅立轴,文人的观画动作、态度是画意的重心;背景的处理抽离了具体的时空,所观画的“白卷”处理实乃一以贯之,亦是对具体时空的消解,消解的同时获得丰富,获得了恒定价值;绘“文人观画”,既是对传统的认读,亦希望激活传统,望来者重视“观画”“读画”,以之为研习之道,而观画范围之广又不是一幅具体的画所可涵盖。李可染自身转益多师,又选取古代画家中十人为重点研习对象,以“十师斋”自励,在跟随黄宾虹学画期间,得黄师教导“要交朋友多”[19]65“‘交朋友’就是和古今名画交朋友”[19]65“要向高手学习,甚至也可向比自己差的人学习”,[19]67这也是李可染借助“白卷”的丰富性所要传达给后学的;李可染所提出的“意匠”第一条便是“剪裁”,认为“中国画、中国戏曲都讲究空白,‘计白当黑’,这不是表现力的削弱,而是画出最精华之处,使画面主要部分更为突出”,[19]37《观画图》中的空白在突出主要部分的同时,通过背景的剪裁营造澄明虚静的观画氛围,通过画中画上内容的剪裁达至前述的丰富性;李可染对“观白卷”的拾取、接受、运用离不开其对中国戏曲表现形式的认知与欣赏,“诸葛亮是主角……诸葛亮在城楼上大段唱的时候,司马懿尽量减少动作甚至到零,但又是整体的一部分。有的好演员往往背过脸去,这是为了不影响主要的艺术表现”。[19]95

《观画图》表明李可染如何看待“观画”,即李可染的“观画观”;作为画外观者,我们亦透过画面信息,结合李可染绘画实践及主张,探索其“观画观”。以个人的眼睛来看画,终不能确信是读解出本义,所得只是这画穿越时空隧道于今天可解读的意蕴和价值,只望能言之成理。

五、余论

文章以“无理”开篇,实则基于一种庸俗的自然主义和机械的反映论,是“为赋新词强说愁”。中国艺术中的“无理”之处灿若星辰,观者熟习之、悦纳之,不以之为“无理”。“观白卷”的“无理”在“观想”的主观性和情感性补充下,在“无理而妙”的审美习惯中获得“合理地位”,成为“观画图”的一种特殊表现,亦留下更多的解读可能。李可染《观画图》中的“观白卷”在继承中发展,一方面体现为对“观画图”图像的继承发展,另一方面体现为对“观画”传统的拾取与激活。

“画中画”的讨论亦可借助“元图像”“元绘画”理论,本文探索的仅是“观白卷”这一画中画类型,此类“画中画”虽体现出一定的反思性,但主要由中国文化所滋养,故行文中未从“元图像”“元绘画”角度展开讨论。当下绘画、设计、摄影中的“画中画”样式更为多样,在现代、开放语境下,其中蕴含的对图像、绘画、自身及周遭的审视和反思(即“元图像”“元绘画”角度)亦是值得进一步探索的方向。

图片来源:

图1.杜滋龄,编.李可染书画全集·人物、牛[G].天津:天津人民美术出版社,2019:68.

图2.故宫博物院,编.林下风雅:故宫博物院藏历代人物画特展·第二期[G].北京:故宫出版社,2012:173.

图3、5、8-10:从中华珍宝阁应用程序下载、截取。

图4.(英)柯律格.谁在看中国画[M].梁霄,译.桂林:广西师范大学出版社,2020:82.

图6-7:故宫博物院,编.林下风雅:故宫博物院藏历代人物画特展·第二期[G].北京:故宫出版社,2012:138-143.