皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡之“谜”:《鞭笞图》①

戴 丹(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

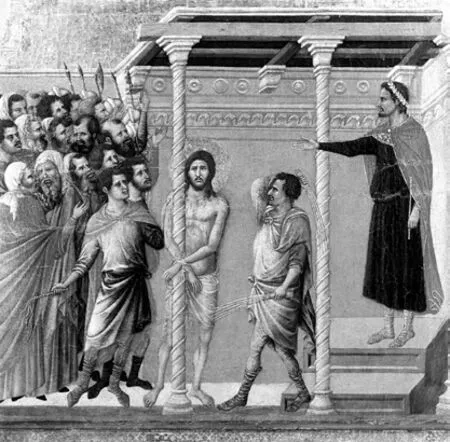

文艺复兴时期意大利画家皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca,1415—1492)绘制的木板蛋彩画《鞭笞图》(Flagellation,图1)是他创作的所有作品中最为特殊的一件,这幅作品自15 世纪诞生后的三百多年时间内没有被任何文献记载过。这是一幅充满“谜团”的作品,唯一没有争议的是这幅画的作者。在画面左半部分背景中彼拉多座位下方石基的第一个台阶上写着一排大写罗马字母“OPUS PETRI DE BURGO S[AN]C[T]I SEPULCRI”(图2),这是作者的签名,意思是“来自博尔戈·圣塞波尔克罗②圣塞波尔克罗(Sansepolcro)为皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的出生地,该地旧称Borgo Santo Sepolcro,另一个名称是Fanum Sancti Sepulcri,是一座建立于11 世纪的城镇,位于意大利托斯卡纳大区东部的阿雷佐省。的皮耶罗的作品”。

图1 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》,木板蛋彩画,58.4×81.5 cm,15世纪中期,意大利乌尔比诺市马尔凯国家美术馆藏

自19 世纪中叶以来,艺术史家们运用各种方法对这幅《鞭笞图》的研究已经持续了170 多年,然而关于这幅作品的创作时间、赞助人、接收者、构图、图像志、创作意图等问题至今没有得到彻底解决,在众多的解释尝试中,没有一种解释达成共识,经典的图像志分析无法解释这样一幅躲避了任何类型分类努力的画作,③试图将这幅《鞭笞图》融入一个连贯的图像志系列都没有得出最终的结论,参见:Ludovico Borgo, “New Questions for Piero’ s Flagellation,” Burlington Magazine ,121, no. 918 (1979),pp. 547-53; Jeanne Van Waadenoijen, “La Flagellazione di Piero della Francesca,” Arte Cristiana, 81, no. 756 (1993),pp.183-98.以至这幅作品成为探索和检验艺术史研究方法及其解释力有效性的一个“竞技场”。

一

在18 世纪以前,没有任何一份文献记录过这幅《鞭笞图》。在乌尔比诺大学图书馆收藏的一份由乌巴尔多·托西(Ubaldo Tosi)神父于1744年撰写的描述乌尔比诺大教堂(Cathedral of Urbino)圣器室的物品清单中发现了对这幅画的记录:“在圣器室里……我们的主耶稣在柱子旁边被鞭打的场景,由来自博尔戈的皮耶罗(Pietro Dall'Borgo)在上面绘制了奥丹托尼奥公爵①奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特罗(Oddantonio da Montefeltro,1428年—1444年7月22 日)是意大利乌尔比诺的第一位公爵。由于他支持在马尔凯(Marche)对抗斯福尔扎家族(Sforza)的战争,1443年4月25 日,年仅16 岁的他在锡耶纳举行的仪式上,教皇尤金四世(Pope Eugene IV)将他封为乌尔比诺公爵。在1444年7月21 日的夜晚,他与他的顾问曼弗雷多·德·皮奥·达·卡皮(Manfredo dei Pio da Carpi)和托马索·迪·吉多·德尔·安杰洛(Tommaso di Guido dell'Agnello)一起,在公爵宫殿被共谋者杀害。这场事件被称为“塞拉非阴谋(congiura dei Serafin)”。(Dukes Oddo Antonio)、费德里科公爵②费德里科·达·蒙特费尔特罗(Federico da Montefeltro,1422年6月7 日—1482年9月10 日)是奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特罗的同父异母兄弟,他是乌尔比诺的领主,从1444年开始(1474年起成为公爵)直至他去世。(Federico)和吉多巴尔多公爵③吉多巴尔多(或吉多乌巴尔多)·达·蒙特费尔特罗[Guidobaldo(Guido Ubaldo)da Montefeltro,1472年1月25 日—1508年4月10 日]是费德里科·达·蒙特费尔特罗的儿子,也被称为吉多巴尔多一世,是意大利的一位雇佣兵队长和乌尔比诺的公爵,任期从1482年持续到1508年。(Guid'Ubaldo)。”④Fondo del Comune, ms. 93 (miscell.),c. 224r,乌尔比诺大学图书馆(Biblioteca Universitaria,Urbino)藏。这段文字是“保存在乌尔比诺大主教区的绘画目录,并附有关于作者的信息” 的一部分。保存在乌尔比诺大主教教廷(Curia Arcivescovile di Urbino)由马雷利(Marelli)大主教撰写的《访问报告》(Resoconto della visita,1725—1731年)中也有类似的描述。根据乌尔比诺大主教教廷档案的另一份文件《牧师访问档案》记载:“1636年9月16 日起禁止在大主教圣器室内徘徊走动,闲聊交谈,随后有人下令将座位带入其中,神父们要在那里举行神圣的弥撒,他们可以跪下来,聚集在一起祈祷,上方摆放着被钉在十字架上的基督雕像和其他虔诚的雕像。”⑤参见 Fondo visite pastoralí, Archivio della Curia Arcivescovile, Urbino:on 16 September, after having forbidden the deambulationes,nugas, circulos, negociationes that were occurring in the Metropolitan sacristy, it was ordered that seats should be brought into it “ubi sacerdotes missae sacrum facturi genuflectere ac sese colligere et orare valeant, proposita desuper crucifixi effigie aut aliqua alia pia immagine”。由此可知,这幅《鞭笞图》至少在17 世纪30年代的时候还不在乌尔比诺大教堂的这间圣器室内,可能是在之后的某个时期才被转移进去,19 世纪期间也一直藏在那里。此画于1951年被送往罗马的中央修复研究院(Istituto Centrale del Restauro)进行清洗和修复,同年被送往乌尔比诺公爵宫的马尔凯国家美术馆(Galleria Nazionale delle Marche),收藏至今。

由于缺乏文献档案参考,关于这幅画的创作时间一直存在争议。罗伯托·隆吉(Roberto Longhi)提出:“这幅作品可能暗指奥丹托尼奥·达·蒙特菲尔特罗(Oddantonio da Montrefeltro)遭遇的可怕结局,创作时间大约与此同时,可能是在1444年奥丹托尼奥去世后不久。”[1]26“发生这起悲剧事件的年份是1444年,因此可以将这幅画的创作时间大致确定为这一年。”[1]101肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)指出这幅画中所画的建筑明显参考了阿尔贝蒂(L.B. Alberti)设计的建筑作品,“1444年的日期完全不能接受,在那个时候阿尔贝蒂还没有开始任何设计,因为无法想象在没有参考阿尔贝蒂设计的建筑的情况下,弗朗切斯卡如何能够绘制出这种建筑风格……根据风格上的证据,《鞭笞图》一定是在1451年之后创作的,画中的田园风格人物与他另一幅《洗礼》(Baptism)中的天使相似……表明这幅画是在1460年之前创作的……因此,我们可以暂时将《鞭笞图》的创作时间定在1455年至1460年之间,这是弗朗切斯卡最活跃的年份”。[2]19克拉克认为画中描绘的鞭笞主题与土耳其人1453年入侵君士坦丁堡这一政治事件相关,进一步将这幅作品的创作时间确定为1459年,该年正值教皇庇护二世(Pius II)⑥教皇庇护二世(拉丁文:Pius PP. II,意大利文:Pio II),本名埃内阿· 西尔维奥· 巴托洛梅奥· 皮科洛米尼(Enea Silvio Bartolomeo Piccolomini,拉丁文:Aeneas Silvius Bartholomeus;1405年10月18 日—1464年8月14 日),是一位作家、天主教教会的领导者和教宗国的统治者,任期从1458年8月19 日至他在1464年8月去世。在曼图亚召开的一个会议(Council of Mantua),⑦1459年的曼图亚会议(Council of Mantua),又称Congress of Mantua,是由当时刚当选为教皇的庇护二世召集的宗教会议。此时奥斯曼土耳其人已在1453年攻占君士坦丁堡,庇护二世计划对抗他们。他向欧洲的统治者发出呼吁,希望他们放弃内部战争,共同对抗土耳其人。敦促西方的君主和统治者发起一场十字军东征,以解放被土耳其人占领的君士坦丁堡。[2]20克拉克注意到画面前景中那个留胡子的男子与曼图亚会议上希腊代表团中的一员之间存在“某种相似之处”。克拉克还提出了1461年的可能性,已故东罗马帝国皇帝约翰八世·帕拉奥洛格⑧约翰八世·帕拉奥洛格(John VIII Palaiologos or Palaeologus,1392年12月18 日—1448年10月31 日)是东罗马帝国倒数第二位皇帝,统治时间为1425年至1448年。(John VIII Palaeologus)的兄弟托马斯·帕拉奥洛格(Thomas Palaeologus)在这个时间段将使徒圣安德烈(Andrew)的遗物带回罗马。[3]34-35赫伯特·西本汉纳(Herbert Siebenhiiner)提出了此画创作时间在1464—1465年期间。⑨参见Herbert Siebenhüner, Die Bedeutung des Rimini-Freskos und der Geisselung Christi des Piero della Francesca, Kunstchronik vol. 7 (1954) ,p. 124—126.塔利娅·古玛-彼得森(Thalia Gouma-Peterson)遵循克拉克的假设,根据画面中彼拉多所穿的具有东罗马帝国皇帝服饰特点的红色袜子,将他与约翰八世·帕拉奥洛格联系起来,提出这幅画的创作时间可能是1459—1464年或1459—1472年之间。①参见Thalia Gouma-Peterson, Piero della Francesca's Flagellation: An Historical Interpretation , Storia dell'arte, 28, 1976, p.217-233.在这些时期,保罗二世(Paul II)②教皇保罗二世(拉丁文:Paulus II;意大利文:Paolo II;1417年2月23 日—1471年7月26 日),原名彼得罗·巴尔博(Pietro Barbo),是天主教教会的领导者和教宗国的统治者,任期从1464年8月30 日至他在1471年7月去世。保罗在1464年当选为教皇后,积累了大量的艺术品和古物收藏。和西斯都四世(Sixtus IV)③教皇西斯都四世(意大利文:Sisto IV,原名弗朗切斯科·德拉·罗韦雷 Francesco della Rovere;1414年7月21 日—1484年8月12 日)是天主教教会的领导者和教宗国的统治者,任期从1471年8月9 日至他在1484年8月去世。他作为教皇所取得的成就包括建造西斯廷教堂(Sistine Chapel)和创建梵蒂冈图书馆(Vatican Library)。作为艺术的赞助人,他汇集了一群艺术家,引领早期文艺复兴进入罗马,并创造了该城市新的艺术时代的第一批杰作。分别制定了对抗土耳其的十字军东征计划。

二

从这幅《鞭笞图》目前的展陈状况看,画面四周有一圈空白处(图1),说明原本可能是有画框覆盖的,德国画家约翰·帕萨凡特(Johann Passavant)于1839年访问乌尔比诺时,仍然能够在这幅画上阅读到一段拉丁文短语“Convenerunt in unum(聚集在一起)”,但这段短语已经随着可能附着的镀金画框一起消失了。④参见 Johann David Passavant, Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi ,Leipzig: F. A. Brockhaus, 1839, 1:432-433.还有一种说法是这段铭文在画面右半部分前景中的三个人物下面。参见Guida del Palazzo Ducale di Urbino, Urbino, n.d., p. 84.这段短语出自《诗篇2:2》:“地上的君王一齐起来,臣宰一同商议,要敌对耶和华和他的受膏者。”⑤“The kings of the earth stood up, and the princes assembled together, against the Lord and against his Christ”Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum ejus].将这句话与鞭笞联系在一起的用法源自教会的礼仪,在完整的诗句形式中,它作为耶稣受难日(Good Friday)第一个宵禁仪式的一部分出现。参见Hans Graber, Piero della Francesca, Basel, 1922, p. 27.《使徒行传4:26》:“地上的君王一齐起来,臣宰聚集,要敌对主并他的受膏者。”以及《使徒行传4:27》:“实在,希律和本丢彼拉多,外邦人和以色列民,在这城里聚集,要敌对你所膏的圣仆耶稣。”⑥“Convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum eius. Convenerunt enim……Herodes, et Pontius Pilatus, cum gentibus et populis Israel.” 在《路加福音》(Luke's Gospel)第23 章中特别提到了希律和彼拉多,因为基督作为加利利人(Galilean),是希律的臣民之一,所以在耶稣受难日的早上,彼拉多将耶稣送到希律那里,听取希律对基督案件的意见。“当天,希律和彼拉多就成了朋友;从前他们彼此有仇。” 参见《路加福音》23:12。

这幅《鞭笞图》描绘了两组人物,画面左半部分背景中画了五个人,依据西方图像志传统不难发现,这部分描绘了罗马总督本丢·彼拉多(Pontius Pilate)⑦Pontius Pilate(拉丁文全名为Marcus Pontius Pilatus,汉译名本丢· 彼拉多),公元1 世纪时期的罗马行省犹太地区(Roman province of Judaea)的第五任罗马总督,他在公元26-36年期间提比留国王(Tiberius)统治下担任此职。他主持了耶稣的审判并下令将他钉在十字架上。下令鞭笞的主题。⑧在西方艺术史界,大多数艺术史家都认为这幅画的主题是描绘鞭笞事件,唯独鉴定家约翰·波普·轩尼诗(John Pope-Hennessy)认为这幅画的主题是对圣杰罗姆的梦境的描绘。根据他的观点,圣杰罗姆在这里因为比起人的灵魂更热爱书籍而受到惩罚。参见J.Pope-Hennessy, ”Whose Flagellation?” in Apollo 124 (1986), pp.162—165 和The Piero della Francesca Trail, London, 1991.画面中被绑在柱子上的是基督,坐在座位上手持权杖的是彼拉多,戴着头巾背对观众的是希律。⑨参见Paul D. Running, Letters to the Editor, The Art Bulletin, Vol. 35, No. 1 (Mar., 1953), p. 85.另外两个人物是执行鞭笞的士兵。

对于画面左半部分所描绘的鞭笞主题基本没有争议,但是存在一个问题,尽管鞭笞主题在中世纪晚期的宗教绘画中是一个常见主题,但它几乎从不单独出现。鞭笞主题通常是作为描绘受难主题系列组画的一个部分,或作为祭坛画底座的附饰画。弗朗切斯卡的这幅《鞭笞图》画面部分长81.5cm,宽58.4cm,⑩此画四周还有一圈空白处(图1),原本可能有画框覆盖,如果把四周空白处计入的话,尺寸为67.5×91cm。馆藏编号为DE 229。关于这幅画的精确尺寸仍存在争议:David A. King, Astrolabes and Angels, Epigrams and Enigmas: From Regiomontanus’ Acrostic for Cardinal Bessarion to Piero della Francesca’ s Flagellation of Christ , Stuttgart: F. Steiner, 2007,pp.100—1.这个宽度恰巧相当于当时佛罗伦萨计量系统的基本单位布拉乔(braccio,约58.3cm),这个尺寸极不寻常,如果作为祭坛画底座的附饰画显得太大,用作祭坛画又显得太小。⑪参见Alessandro Parronchi, “Ricostruzione della Pala dei Montefeltro,” Storia dell’ arte 28 (1976): 235-48.据此推测这幅画并非作为一个大型公共项目用于公众服务,而是由私人委托订制,旨在近距离观看,因此弗朗切斯卡可以进行大胆的图像志和透视学的实验。⑫参见Marilyn Aronberg Lavin,Piero della Francesca's Flagellation: The Triumph of Christian Glory,The Art Bulletin, Vol. 50,No. 4 (Dec., 1968), p.342 和Judith V. Field, Piero della Francesca: A Mathematician’ s Art , New Haven: Yale University Press,2005,p.177—178.

画面右半部分前景中画了三个人。左边那位戴帽留胡子的男子抬起左手作出强调的手势,他微张嘴唇似乎在说话。右边那位秃顶男子目光注视着他,专注地侧身倾听,但是两者的眼神并没有交流,左边男子的眼睛没有看着这位倾听者,而是转向了右边,看向了画面之外。中间的金发年轻男子没有参与他们的讨论,他保持着沉默、冷静和疏离,用他那双灰色的眼睛空洞地凝视着画面之外。

弗朗切斯卡以一种全新的方式处理画面的空间关系,将鞭笞事件的发生地彼拉多总督府审判厅移到了画面左半部分深处的次要空间位置,对鞭笞事件的主要人物作了“微缩化”处理,突出右半部分前景中的三个次要人物,利用透视术将左右两个空间拉开距离,这种处理方式显然是违反当时的宗教叙事画构图原则的。自13 世纪以来,关于鞭笞主题的绘画出现了非中心对称式和中心对称式两种构图方式,以后者居多,即基督位于正中心位置,左右的人物对称依次排列。比如文艺复兴时期意大利画家契马布埃(Cimabue,1240—1302)的《鞭笞图》,斯皮内洛·阿雷蒂诺(Spinello Aretino,1345—1410)的《鞭笞图》,洛伦佐·吉贝尔蒂(Lorenzo Ghiberti,1378—1455)在佛罗伦萨洗礼堂北门上创作的《鞭笞图》,以及与弗朗切斯卡处于同时代的画家詹姆斯·休盖特(Jaume Huguet,1412—1492)的《鞭笞图》,彼得罗·迪·加雷奥托(Pietro di Galeotto,1450—1483)的《鞭笞图》均采用中心对称式构图。

弗朗切斯卡的这幅《鞭笞图》摒弃了15 世纪常用的中心对称式构图方式,而是采用了14 世纪早期的程式,这种程式以杜乔(Duccio di Buoninsegna,1255—1319)和彼得罗·洛伦采蒂(Pietro Lorenzetti,1280—1348)的作品为代表。[4]322-323杜乔在1308—1311年创作的《鞭笞图》(图3)是锡耶纳大教堂主祭坛画背面的系列组画中的一幅,描绘的场景发生在彼拉多总督府内。画面右侧是一个矩形的走廊,基督被绑在角落的柱子上,位于画面中央,彼拉多则站在画面右侧的一个台阶上,走廊的后墙向左延伸,形成了一个向天空开放的空间,这个空间充满了法利赛人和士兵,打破了左右平衡对称的构图方式。将彼拉多总督府描绘成一个开放的走廊,对随后出现的《鞭笞图》产生了深远的影响。彼得罗·洛伦采蒂于1325—1329年间在阿西西圣弗朗西斯科下教堂的横廊拱顶上绘制的《鞭笞图》壁画(图4)延续了杜乔的非中心对称式构图,但是对换了人物位置,把彼拉多画在左边,坐在两名军事参谋之间。在杜乔和洛伦采蒂的作品中,彼拉多都做着手势指挥鞭刑,然而在弗朗切斯卡的这幅作品中,彼拉多面无表情,静静地坐在那里没有任何动作,一个戴头巾的参谋被移到了走廊中间并且背对观众,基督被绑在走廊深处的一根独立的爱奥尼克式柱子上,而走廊中其他的柱子都是科林斯式的。

图3 杜乔,《鞭笞图》,1308—11,木板蛋彩画,50×54 cm,意大利锡耶纳大教堂藏

图4 洛伦采蒂,《鞭笞图》,1325—1329,湿壁画,意大利阿西西圣弗朗西斯科下教堂藏

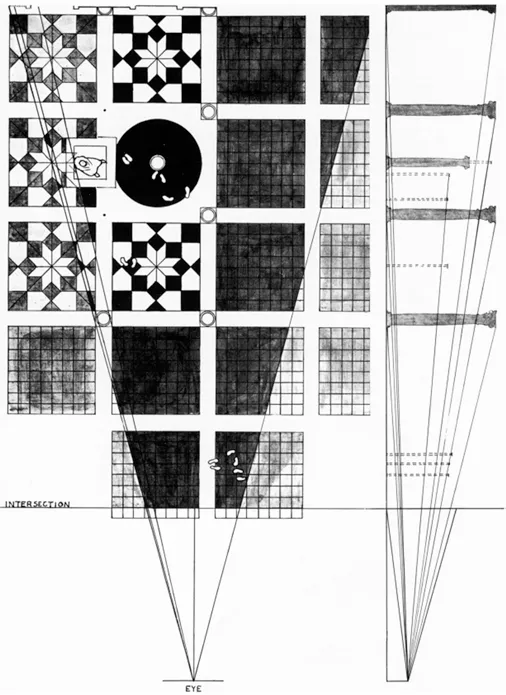

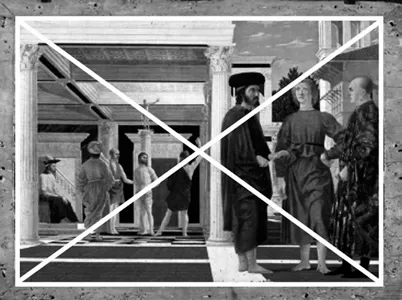

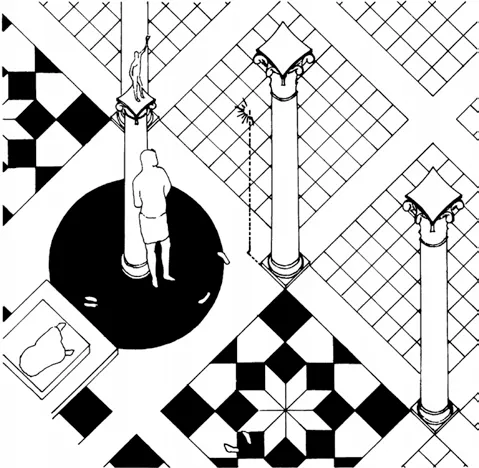

弗朗切斯卡的这幅《鞭笞图》的构图建立于严格的透视之上,整幅画面的每个部分都可以被统一而精确地测量,以至于可以重构一幅建筑平面图(图5)。①已经有几位学者为这幅《鞭笞图》绘制了建筑平面图,如:Rudolf Wittkower and B. A. R. Carter, The Perspective of Piero della Francesca’ s Flagellation, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16, no. 3/4 (1953): 292-302; Marilyn Aronberg Lavin,Piero della Francesca's Flagellation: The Triumph of Christian Glory, The Art Bulletin, Vol. 50, No. 4 ,Dec., 1968., 31-35.观看这幅画的过程仿佛进入一个由弗朗切斯卡用刻度尺和圆规等工具绘制的世界,其中建筑、人物之间的距离,他们在透视网格上的位置,以及线条和角度的位置都是以最高的精确度确定的。这幅画的整体构图呈一个矩形,这个矩形的对角线交点正好落在穿绿色袍子鞭笞士兵举起的右臂上(图6)。如果以这幅画的短边长建构一个正方形,这个正方形的对角线交点正好落在基督的头顶(图7)。这两个交点显示了这幅《鞭笞图》在同一个“现实”中包含了两个视角。落在鞭笞士兵右臂的交点代表着现实的视角,即观者通过知觉系统感知到的画面上的色彩、形式、人物等现实元素,落在基督头顶的交点代表着非现实的视角,预示天国世界。弗朗切斯卡通过透视术打开了一扇他想要讲述的故事的矩形窗户,这是对不可见的精神世界的一个可视化过程。

图5 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》建筑平面图,R.Wittkower and B. A. R. Carter绘制

图6 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》构图分析1

图7 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》构图分析2

除了构图外,画面上的光影关系也充满了“谜团”。根据右半部分前景中三个人以及他们身后广场上彼拉多总督府投射的影子,不难发现光源位于左侧的画面之外,光线自左向右入射进来,照亮了前景和广场上的垂直物的左侧边缘,包括三个人物,他们身后的建筑物,还有彼拉多总督府最靠前景的两根柱子以及这两根柱子之间黑白相间的地砖。但是在彼拉多审判厅内,弗朗切斯卡做出了一次明显违反自然法则的行为,内部所有垂直物,包括人物、柱顶雕像、彼拉多讲台的正面、房顶横梁,甚至基督身后的门钉,都在右侧被照亮。第一和第三个区域的格子天花板位于阴影中,但基督头顶的那块天花板充满了光线。说明在彼拉多审判厅内存在一个新的光源,光的走向发生了显著的逆转。

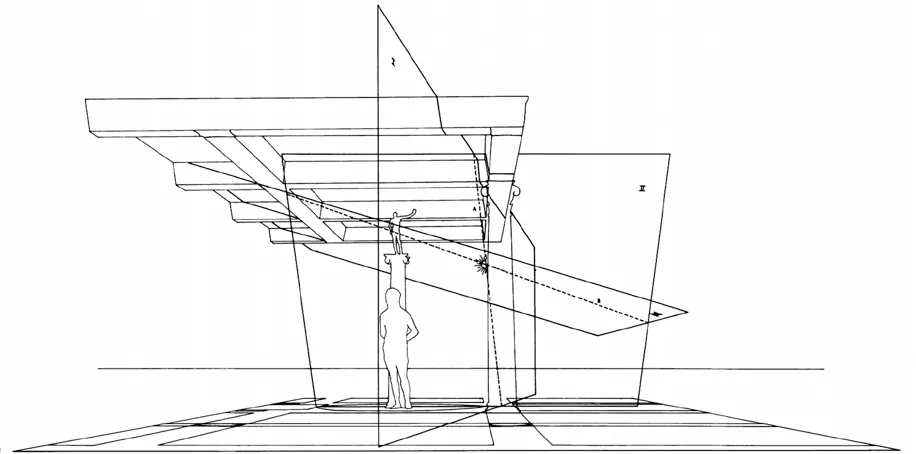

彼拉多审判厅内右侧的那排柱子,第一根柱子被左侧来的光线照亮,第二根柱子的正面以及它与第一根柱子之间的横梁的底面都是暗的,但第三根柱子的正面和第二根柱子间的横梁底面是明亮的,第四根柱子又是暗的,说明这个新的光源位置在第二和第三根柱子之间,可以通过测量建筑构件投射在天花板上的阴影的角度来确定第二个光源的确切位置。将第二根柱子在天花板上投下的阴影作为平面(I),将平行于画面平面的第二根横梁投下的阴影作为平面(II),以及由左侧的垂直横梁投下的阴影作为平面(III)。平面I 和平面II 沿虚线A 相交,平面II 和平面III 沿虚线B 相交,虚线A 和虚线B 的交点便是第二个光源的位置(图8 和9)。[4]330这个光源被柱子挡住了,观者无法看到,但恰好是基督凝视的位置。彼拉多审判厅外的光线自左向右照射,因为意大利位于北半球,由此推断画面的左为南右为北。审判厅内的光线走向正好相反,即自北向南照射,尽管弗朗切斯卡通过高超的自然主义绘画技艺,精确的透视和数学技巧将整个画面处理得非常和谐统一,但这两个光源仍旧是不符合自然规律的。

图8 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》第2光源透视分析,Thomas V. Czarnowski绘制

图9 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《鞭笞图》第2光源位置,Thomas V. Czarnowski绘制

除此之外,地砖的材质、样式也是“双重”的,彼拉多审判厅内部使用了黑白相间的大理石地砖,而审判厅外部的广场使用了赭石色地砖(图1 和5)。“双重”的构图中心交点系统、“双重”的光源系统和“双重”的地砖系统打破了由透视建构的画面表面的统一性。画面中的这些双重关系都预示着弗朗切斯卡在同一幅画面中隐藏着现实与非现实两种视角,描绘了两个时空体系。

三

在所谓的弗朗切斯卡之“谜”中,其核心问题是画面右半部分前景中三个人物的身份以及他们与左半部分背景中鞭笞场景之间的关系。在众多的解释中,大致可以分为两类。第一类解释是将这三个人物认定为与画家弗朗切斯卡同时代的人物,以乌巴尔多·托西(Ubaldo Tosi)、詹姆斯·丹尼斯顿(James Dennistoun)、弗朗茨·维廷(Franz Witting)、皮奇(G.F.Pichi)、罗伯托·隆吉(Roberto Longhi)、肯尼斯·克拉克(Kenneth Clark)、玛丽莲·拉文(Marilyn Lavin)、尤金尼奥·巴蒂斯蒂 (Eugenio Battisti)、塔利娅·古玛-彼得森(Thalia Gouma-Peterson)、卡洛·金兹伯格(Carlo Ginzburg)等学者的观点为代表。

关于这幅绘画的首份文献中,即乌巴尔多·托西神父于1744年撰写的描述乌尔比诺大教堂(Cathedral of Urbino)圣器室的物品清单对这幅画做了记录,认定中间那位金发年轻男子为乌尔比诺第一任公爵奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特罗,右边秃顶男子为奥丹托尼奥的兄弟费德里科·达·蒙特费尔特罗,左边戴帽留胡子的男子为费德里科的儿子吉多巴尔多·达·蒙特费尔特罗。①Fondo del Comune, ms. 93 (miscell.),c. 224r,乌尔比诺大学图书馆(Biblioteca Universitaria,Urbino)藏。 这段文字是“保存在乌尔比诺大主教区的绘画目录,并附有关于作者的信息” 的一部分。

在19 世纪中叶,画面中间这位金发年轻男子被认定为奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特罗公爵。左边戴帽留胡子的男子是曼弗雷多·德·皮奥(Manfredo di Pio),右边秃顶男子是托马索·德尔·安杰洛(Tommasso del' Agnello),他俩是奥丹托尼奥公爵的顾问,他们三人于1444年被乌尔比诺市民暗杀。②参见 James Dennistoun, Memoirs of the Duke of Urbino, 2, London, 1851, 209 and F. Ugolini, Storia deiconti e duchi d'Urbino,Florence, 1859, 293 ff.

1890年,弗朗茨·维廷声称那个戴帽留胡子的男子是威尼斯驻土耳其大使卡特里诺·泽诺(Caterino Zeno),他正在寻求费德里科·达·蒙特费尔特罗的帮助,以对抗土耳其。③参见Franz Witting, Piero della Francesca, Strasbourg ,1890, 122 ff.1892年,皮奇将金发年轻男子认定为奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特公爵,戴帽留胡子的男子为塞拉菲尼(Serafini),秃顶男子为里恰雷利(Ricciarelli)。①参见G. F. Pichi, La vita e le opere di Piero della Francesca, San Sepolcro, 1892, p.85.

罗伯托·隆吉于1927年提出金发年轻男子是奥丹托尼奥·达·蒙特费尔特公爵,两侧分别是他的顾问曼弗雷多·德·皮奥和托马索·德尔·安杰洛。这两个邪恶大臣的错误建议引发了民众的愤怒,爆发了塞拉菲尼阴谋,导致奥丹托尼奥的死亡。[1]101

基于弗朗茨·维廷的某些结论,1951年肯尼斯·克拉克声称金发年轻男子并非某个肖像而是一位寓言人物,其面容与弗朗切斯卡另一幅作品《洗礼》(Baptism)中所画的天使相似,戴帽留胡子的男子是东罗马帝国皇帝约翰八世·帕拉奥洛格的兄弟托马斯·帕拉奥洛格(Thomas Palaeologus),秃顶男子是吉多巴尔多·达·蒙特费尔特罗公爵。[2]19

玛丽莲·拉文于1968年发表了一篇论证严密周全,影响极大的论文,她认为画面右半部分前景中左右两位男子是同时代的人,左边的男子在向右边的男子解释他们“共同经历”的一段往事,而金发年轻男子所穿的服饰与左右男子的服饰不是同一时代的。戴帽留胡子的男子是奥塔维亚诺·乌巴尔迪尼(Ottaviano Ubaldini)②奥塔维亚诺·乌巴尔迪尼·德拉·卡尔达(Ottaviano Ubaldini della Carda, 1423—1498年)是伯纳迪诺·乌巴尔迪尼·德拉·卡尔达(Bernardino Ubaldini della Carda)和奥拉的儿子,奥拉是乌尔比诺伯爵吉达托尼奥· 达· 蒙特菲尔特罗(Guidantonio da Montefeltro,1377—1443)的女儿。吉达托尼奥·达·蒙特菲尔特罗是费德里科·达·蒙特费尔特罗的父亲。的肖像,秃顶的男子是曼图亚侯爵卢多维科三世·贡扎加(Ludovico III Gonzaga)③卢多维科三世·贡扎加(Ludovico III Gonzaga,1412—1478)是意大利贵族,曼图亚(位于意大利北部)的统治者。他属于有影响力的贡扎加家族,在文艺复兴时期发挥了重要作用。卢多维科三世于1444年成为曼图亚的统治者,并一直保持这个头衔,直至1478年去世。他以对艺术的赞助和外交技巧而闻名。他扩大了曼图亚的领土,并成为当时政治和文化领域的重要人物。的肖像,而金发年轻男子是一个象征人物,代表两个人:奥塔维亚诺因病逝去的儿子以及卢多维科因病致残的侄子。[4]321-342

通过将右侧的秃顶男子与柏林的一件15 世纪中期的青铜半身像(图10),皮萨内罗(Pisanello)于1447—1448年制作的一枚肖像徽章(图11)④徽章正面铭文:(横排)· LVDOVI / CVS· DE· / GONZAGA;(上半环)· CAPITANEVS· ARMIGERORVM· ;(下半环)·MARCHIO·MANTVE· ET· CET以及彼得罗·达·法诺(Pietro da Fano)制作的一枚肖像徽章的面部特征进行比较,可以认定该秃顶男子就是曼图亚侯爵卢多维科三世·贡扎加。[4]334-335通过将左侧戴帽留胡子的男子与意大利圣弗朗西斯科教堂的一座墓碑上由多梅尼科·罗塞利(Domenico Rosselli)制作的刻有奥塔维亚诺·乌巴尔迪尼姓名铭文的大理石浮雕肖像(图12)以及乔斯·范·根特(Joos van Ghent)为古比奥公爵宫(Ducal Palace of Gubbio)的书房绘制的木板油画《天文学》(图13)中扮演托勒密国王角色的人物面部特征进行比较研究,可以认定该男子正是奥塔维亚诺·乌巴尔迪尼。拉文进一步指出,有证据表明弗朗切斯卡和乔斯·范·根特在1473—1474年期间在乌尔比诺的宫廷内密切接触,并且交换了许多艺术思想。因此,乔斯所画的留胡子的奥塔维亚诺肖像很可能是参考了弗朗切斯卡的作品。[4]338奥塔维亚诺是乌尔比诺公爵费德里科·达·蒙特费尔特罗的外甥,与卢多维科三世私交甚密。奥塔维亚诺是乌尔比诺公国的顾问和财务主管,在费德里科1482年去世后,奥塔维亚诺成为摄政王。奥塔维亚诺是一位受过良好教育的知识分子和人文主义者,除了收藏艺术外,他还是一位著名的占星学家,在精英圈子里备受欢迎。卢多维科三世的孙女伊丽莎白·贡扎加(Elizabetta Gonzaga)嫁给了费德里科公爵的儿子吉多巴尔多·达·蒙特费尔特罗王子,正是奥塔维亚诺与宫廷占星家合作,为他们的成婚日期制作了占星图。

图10 《士兵肖像(推测为卢多维科三世·贡扎加肖像)》,约1450—1453年,青铜,37×29×28cm, 29kg,德国柏林国立博物馆藏

图11 皮萨内罗,《多维科三世·贡扎加,1414—1478》,1447年,青铜,直径102mm,美国大都会博物馆藏

图12 多梅尼科· 罗塞利(Domenico Rosselli),《奥塔维亚诺·乌巴尔迪尼肖像》,大理石浮雕,1475—1497,意大利圣弗朗西斯科教堂藏

图13 乔斯·范·根特,《天文学》,1480年,木板油画,1945年火灾烧毁

1458年7月,奥塔维亚诺的儿子贝尔纳迪诺·乌巴尔迪尼(Bernardino Ubaldini)和费德里科的私生子布昂孔特·达·蒙特费尔特罗(Buonconte da Montefeltro)一起被送往那不勒斯宫廷学习,两位少年在途中感染瘟疫而亡。卢多维科的弟弟卡洛(Carlo)于1456年在费拉拉的战斗中去世,卢多维科收养了卡洛的私生子万杰利斯塔·贡扎加(Vangelista Gonzaga),并对其关爱有加,但是这位少年后来因病导致驼背,令卢多维科异常难过。拉文认为弗朗切斯卡的《鞭笞图》中的那位金发年轻男子是一个象征人物,象征着贝尔纳迪诺和万杰利斯塔。金发年轻男子与背景中的基督相呼应,具有相似的苍白面孔以及单腿支撑的独特站姿,这种类比关系预示着世俗的儿子和神的儿子遭受着同样的肉体折磨。左右两边的奥塔维亚诺和卢多维科正在讨论着他们各自遭遇的这段相似的悲伤际遇。弗朗切斯卡继续将这种单腿支撑的独特站姿用在了背景中柱子顶部的金色雕像中,这参考了古代异教太阳神(Sol invictus),它是荣耀的象征。这幅画描绘的是通过忍受世间的磨难和苦难,基督徒可以获得永恒的荣耀和救赎。弗朗切斯卡选择了不对称的构图形式来呈现,这样可以在空间上区分现实世界和神圣世界。[4]340

1971年,尤金尼奥·巴蒂斯蒂声称这幅画是为了纪念政治人物的联盟,其中包括中间的金发年轻男子奥丹托尼奥公爵,左边戴帽留胡子的东方人和右边秃顶的西方人。他的结论是,弗朗切斯卡在这幅画中并置了两个不同的世界,一个是宗教世界,另一个是历史世界,一个是遥远的过去,一个是当时的政治局势。[5]325

塔利娅·古玛-彼得森在克拉克开辟的解释线路上对这幅画做了进一步深入的探究,于1976年发表了一篇重要的论文。画面背景中彼拉多所穿的鲜红色袜子是东罗马帝国皇帝的礼服的一部分,古玛-彼得森由此推测彼拉多实际上是指代东罗马帝国皇帝约翰八世·帕拉奥洛格。鞭笞场景象征着教会在土耳其人手中所受的苦难。彼拉多没有采取任何行动来制止这些行为,他的不作为对应于前景中的秃顶男子,古玛-彼得森认为他是一位“西方王子”,但是没有指出具体身份。戴帽留胡子的男子,根据他的服装和帽子风格可以看出,他是一个希腊人,可能是一位大使。他在整个画面的居中位置,他是东方(彼拉多-约翰八世)与西方(前景中最右边的“王子”)之间的调停人。金发年轻男子被视为寓言人物,即“美德的捍卫者”,准备进行战斗。他正在鼓励那位留胡子的希腊人与土耳其人进行战斗,以减轻教会的苦难。画面左半部分背景中的鞭笞场景被认为是“插入到历史现实中的原型事件”。[6]229

画面中并置了两个世界,即右半部分的“现在”“西方”和左半部分的“往昔”“东方”,弗朗切斯卡不仅通过空间距离强调这是两个世界,还通过两个不同的光源来体现。古玛-彼得森在这点上追随了拉文,赋予其象征价值。因此,这幅画具有明显的政治意义。古玛-彼得森认为此画是由红衣主教贝萨里翁(Cardinal Bessarion)委托制作的,然后送给其密友费德里科·达·蒙特费尔特罗,以说服他对抗土耳其人。这幅画的创作日期可能是1459年至1464年或1459年至1472年之间,因为在这段时期,保罗二世(Paul II)和西斯都四世(Sixtus IV)分别制定了对抗土耳其的计划,而贝萨里翁则极力支持这些计划。前景中留胡子的希腊人可能就是贝萨里翁,但是这位男子的面容与贝萨里翁不同,而且他既没有红衣主教的徽记,也没有穿着圣巴西尔修道院修士(St Basil)的服饰。古玛-彼得森指出应该将其视为贝萨里翁的“隐藏式肖像”,以希腊大使的形象出现。[6]217-233

卡洛·金兹伯格通过将秃顶男子与弗朗切斯卡在阿雷佐绘制的另一幅壁画《赫拉克利乌斯和乔斯罗斯之战》(Battle between Heraclius and Chosroes,图14)中乔斯罗斯左边人物的面容特点进行比较,认定该男子为乔万尼·巴奇(Giovanni Bacci),他委托弗朗切斯卡绘制了这幅《鞭笞图》,作为礼物送给费德里科。[7]62金兹伯格通过分析戴帽留胡子男子的服饰和胡子的形式特征,结合现存的一些图像志证据,认为他是1438—1439年来到意大利参加会议的希腊教士之一的贝萨里翁(Bessarion)。[7]71-751440年,巴奇受到教皇的委托,作为特派使者前往君士坦丁堡向贝萨里翁庄严地宣布他被任命为红衣主教。二十年后,巴奇为了纪念他政治生涯中的这个巅峰时刻,委托佛朗切斯卡绘制了这幅《鞭笞图》。这幅绘画应该被理解为具有双重意义:一方面是对巴奇前往君士坦丁堡的使命的召唤(前景中的场景),另一方面是鞭笞(背景中的场景)。背景中的场景以视觉方式诠释了贝萨里翁在接受任命为圣罗马教廷的红衣主教时所发表的演讲,以及他决定放弃君士坦丁堡和他作为希腊教会的杰出代表。背景中的彼拉多是东罗马帝国皇帝约翰八世·帕拉奥洛格,贝萨里翁自佛罗伦萨会议以来一直强烈支持与罗马联合,他认为约翰八世的态度与彼拉多相似,因为自己不作为而默许了基督的殉道。[7]76前景中间那位金发年轻男子是费德里科的私生子布昂孔特·达·蒙特费尔特罗,他在1454年被合法化,并于1458年秋天在阿韦尔萨(Aversa)死于瘟疫,享年十七岁。[7]82

图14 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡,《赫拉克利乌斯和乔斯罗斯之战》,1466年,湿壁画,329 ×747 cm,意大利阿雷佐圣弗朗西斯科教堂

关于右半部分前景中三个人物身份的第二类解释是将他们认定为与鞭笞事件同时代的人物,以克雷顿·吉尔伯特(Creighton Gilbert)、恩斯特·贡布里希(E.H.Gombrich)、查尔斯·德·托尔奈(Charles de Tolnay)、彼得·默里(Peter Murray)、弗雷德里克·哈特(Frederick Hartt)等学者的观点为代表。

1952年,克雷顿·吉尔伯特认为画面左右两部分的人物身处同一时代,应该将左右两部分作为一个整体,反映了鞭笞主题。画面右半部分前景中的三个人物并不是任何人的肖像,而是弗朗切斯卡其他作品中经常出现的人物类型,秃顶男子与弗朗切斯卡的《慈悲多联画》(Polyptych of the Misericordia)中所画的一位跪拜者面相相似,他只是圣塞波尔克罗的一位普通市民,而不是乌尔比诺的大臣。中间的金发年轻男子与弗朗切斯卡在《洗礼》中所画的天使拥有同样的面孔。这三个人物不是具体的肖像,只是鞭笞事件的旁观者,弗朗切斯卡在这幅画中进行着反向透视实验,因此将这三个人物绘制得特别高大突出。这种反向透视实验并不是弗朗切斯卡首创,文森佐·福帕(Vincenzo Foppa,1427—1516)以及雅各波·贝利尼(Jacopo Bellini,1400—1470)所画的几张鞭笞主题的素描均采用了这种突出次要人物的反向透视的构图。[8]208-209

贡布里希推测,戴帽留胡子的男子是犹大,描绘了犹大忏悔的场景,然而正如贡布里希自己所承认的,这幅画中没有任何关于三十枚银币的痕迹,他后来否认了这个假设。①参见E.H.Gombrich, in a review of Piero della Francesca by Kenneth Clark, The Burlington Magazine, June 1952, pp. 176-7.和The Repentance of Judas in Piero della Francesca's 'Flagellation of Christ', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol.22, No. 1/2 (Jan. - Jun., 1959),p. 172.查尔斯·德·托尔奈写道,这三个人物从左到右依次代表着犹太人、异教希腊人和欧洲雅利安人,即三个反基督教异端的代表,他们一致谴责教会。[9]205彼得·默里声称戴帽留胡子的男子是一个犹太人,金发年轻男子是一个非现实的天使形象,而秃顶的男子是身着西方化服装的法官。[10]175-180弗雷德里克·哈特表示,戴帽留胡子的男子穿着拜占庭式的服饰,因此他是君士坦丁堡的皇帝约翰·帕拉奥洛格,秃顶的男子是一个接受指示的法官,而金发年轻男子则是《诗篇》的作者大卫,激励着他们两个人。[11]244

克雷顿·吉尔伯特后来对这幅画做了进一步的研究,于1971年又发表了一篇论文,文中指出玛丽莲·拉文女士1968年发表的那篇论文是有史以来针对弗朗切斯卡《鞭笞图》最为详细的研究,但他对拉文的研究材料、研究方法和结论提出了质疑,吉尔伯特指出拉文只参考了《圣经英文索引》,所以她错误地提出《鞭笞图》上那段拉丁文短语“聚集在一起(convenerunt in unum)”只在《诗篇》中出现了一次,如果参考詹姆斯王译本的话,就会发现这个短语实际上出现了两次,分别在《诗篇2:2》和《使徒行传4:26》中。《使徒行传》中明确提及了彼拉多等人物,而弗朗切斯卡的《鞭笞图》左半部分中彼拉多的形象也是确定的,因此可以确定弗朗切斯卡描绘的是《使徒行传》而非《诗篇》,因此拉文的推论值得怀疑。[12]41

《鞭笞图》上所画的人物是《使徒行传》中提及的“聚集在一起”的人物,除了彼拉多和希律之外,弗朗切斯卡还画了两个看起来地位相近的男子,前景中左边那位戴帽留胡子的人和右边那位秃顶男子。如果弗朗切斯卡描绘了《使徒行传》中那段“聚集在一起”的全部内容,展示了所有那些聚集在一起的人,那么外邦人和犹太人必须通过这两个男子来代表。吉尔伯特通过分析画中人物的服饰等风格,指出弗朗切斯卡对传统图像志做了服饰和透视的修改,戴帽留胡子的男子并不是意大利人,因为当时的意大利男子还没有流行留胡子的时尚,大约1485年之后,意大利人留胡子的时尚才慢慢复兴,他的穿着打扮以及胡子风格均是一种东方的希腊风格,因此他代表外邦人。秃顶男子也不是意大利人,因为当时有地位的意大利男子都戴帽子,地位相对降低的男子才光着头不戴帽子,光着头象征着犹太人的身份,当时的意大利也没有这种风格的锦缎长袍,然而在当时的佛兰德斯绘画中经常出现这种风格的服装,于是将右边的秃顶男子认定为亚利马太人约瑟夫,在福音书中约瑟夫被认为是彼拉多唯一一个众所周知的犹太人助手。金发年轻男子不仅没戴帽子还赤脚,其站姿和服饰风格与背景中的士兵接近,因此他也是一名接受命令的士兵。[12]41-51

结语

在追忆行为本身中,往昔的事物会复活。弗朗切斯卡的《鞭笞图》自诞生以来的500 多年时间里,与当下在意义上持续发生着关联。对于理解往昔,观看似乎是一种比阅读更有效的方式。观看成了理解历史的前奏,当我们在观看《鞭笞图》的时候,要意识到它也在无时无刻地回望着我们。

弗朗切斯卡这幅“谜”一般的《鞭笞图》就像一个复杂的智性体系,建构了随后的艺术史形态,被编码于画作中的自然主义手法继续被编码在与其相关的艺术史文献中。《鞭笞图》将我们设置为观者(或艺术史研究者),并使我们遵照其自身的隐喻逻辑,以某些特定的修辞视角去观看、读解它,它持续不断地锐化着观者的知觉系统,持续不断地激发着现代学者运用各种智性工具一步步地去靠近其背后的那个终极“理念”。