文人、学校与地域:《闲止斋图》卷研究

江秋萌(四川大学 艺术学院,四川 成都 610021)

元代图绘斋室之风兴盛,存世以斋名为题的配图长卷多集中于14 世纪40年代及之后,形成较为一致的模式,加之无图诗卷以及残篇,笔者统计约有50 件。[1]其中《闲止斋图》卷(图1),由于画家、受画人均籍籍无名,题跋者亦非闻人,在诸多名作间似乎平淡无奇而遭忽视。此卷形制、题咏实别具特点,反映出与苏州、松江等地书画创制的区别和联系,从中可窥见一名元末明初的乡野隐士如何制作手卷以及在本地文人圈中书画诗文如何运作,并折射出元至明初书画、文士与学校的密切关系。

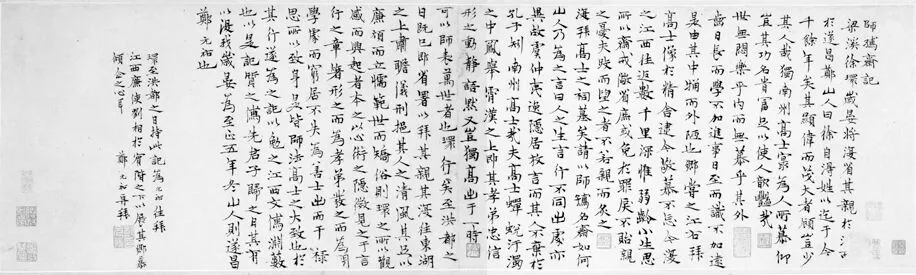

图1 (元)吴致中,《闲止斋图》卷,纸本墨笔,21.8x31.9厘米,故宫博物院藏

一、制造隐居

《闲止斋图》卷前有篆书大字“闲止斋”,落款“孙杰为彦能写”,画心为小幅斋室山水,在左上角题诗并属款“东园吴致中为宗人彦能写闲止斋并集陶句”,可推知受画人名吴彦能。后有唐桂芳书《闲止斋记》一篇,十二人赋诗作和,依次为昭泉、郑晦/吕旭、曹䙴、施宗敏、孙杰/郑桓、王宾、陈新、嗣汉/范准/陈新、唐文奎,最末清末藏家顾文彬一跋详考卷中诸人。成卷时间据唐桂芳记文落款书于洪武三年(1370),范准跋于洪武十二年(1379),或作于洪武初年。

从形制与装帧上看,此卷显示出精心的布置安排:首先,最为特别之处在于引首的篆书斋名和《闲止斋图》在同一张纸上,画作特以墨线框出范围(图2),大小幅面恰好合适,说明篆书匾额与画作的位置都由主人事先规划,预留好纸张,再请画家与书家落笔。

图2 《闲止斋图》画心墨线

其次,不同于多人合作而成的元人长卷常由数段不同纸张裱成一卷,此卷完整而纸质、纸色统一,并且包括引首画心、记文在内的七段纸长度大致相当,应为吴彦能预备提供。其中唐桂芳记文单独用一纸,上有界格;范准长跋同有界格,据文中“且以其友吴彦能闲止斋之诗卷见示,俾属辞于末”“书于卷末”等语,这段文字的性质实为后序或后记,应为诗画卷主体部分完成后,再请范准为文作结。这种形式常见于元代斋室卷,如元人《友竹轩诗文》卷(上海博物馆藏)的组成即包含记、诗文、后序。由此可见吴彦能悉心筹划了从篆书匾额、画作到记、诗、序各部分,也说明斋室卷的程式在元末明初已为人熟知。

斋主吴彦能史籍无载,只能通过唐桂芳记文了解,故释文于下:

始万物者莫盛乎震,终万物者莫盛乎艮。始终万物,皆震艮之所为也。震动为生物之始,艮静为成物之终,静而得所止,则天下之能事毕矣。三代以降,正学不明,东晋陶渊明人品高峻,耻事异姓,通鉴纲目晋处士书之,褒崇令节,不特一诗人而已。柳子厚、韦应物莫不仿效之,苏子瞻、子由莫不追和之,或得其体格,遗其意趣,多矣。独汤东涧读止酒篇,以渊明平生出处大概备述,汤攘斥权幸,祔祀在弋阳邑庠,非慕味陶渊明之为人,安能亲切如是哉?吾里衣冠之望推吴氏,大丞相吉国程公,其妣其配鲁国周国两夫人皆吴氏,则贵俗可想。静观公曾升嘉定教,其子适安,雅称家规,二季竞爽。彦能尝事胡公仲彝经学,渊源其来有自。一日,惎予曰:“幼也先君命軏为名,盖职乎?车驱驰局于有为者。爱《止酒篇》,以闲止二字额诸斋室,敢以记诿。”予曰:“宇宙之大,得其止不得其止,静动循环,如受役然,一岁而止于冬,一昼而止于夜。凡物之遇冬,虽揫敛归根,非斩然断绝;人之遇夜,虽偃仰宁体,非侈然放恣;息之为贞,下起元之机;养之为平,旦清明之气。柴桑翁人品固高,未必达道杜子美,盖有是说。束带休官,刈秫思隐,不过遇事感发,獘屣功名,回视令彭泽时,何异扁舟清飏,风波甫定,而曰,逍遥自闲止,而几悟所止矣。”彦能春秋鼎盛,恬退溪南之上,遽以闲止名其斋,其善慕陶者,知止得所止,圣贤之道,秩然不紊,苟如是,庶几乎近道矣,奚翅闲止者哉!姑论集以为记。洪武三年庚戌四月朔,白云居士唐仲书于紫阳精舍。

全文开篇先从《易》入手讲“止”字之意,然后点出陶渊明和《止酒篇》,也就是“闲止”的由来,即“居止次城邑,逍遥自闲止”。然后回到彦能本人,简要介绍其家族及请唐氏作记的经过。接下来唐桂芳继续阐发“止”,天地万物得其止不得其止,以此能够静动循环,生生不息,理学色彩浓厚。最后讲彦能可以在春秋鼎盛之时恬退隐居,在溪南修筑闲止斋,是“止得所止”,契合“圣贤之道,秩然不紊”。

从记中可知,吴彦能名軏,题跋者多是徽人,其中唐桂芳为徽州郡城人,在文中呼吴氏家族“吾里衣冠之望”,因此推测吴彦能应该也是徽州人士。与吴彦能同宗的画家吴致中所钤“延陵世家”之印,是因为这一支吴氏认为自己是延陵季子之后,将谱系追溯到吴泰伯(约前1165—前1074),因此以延陵为郡望,后来迁歙,并不是真的常州人。[2]五一,653闲止斋位于溪南(今属歙县),吴氏为当地望族,记文中所说“大丞相吉国程公”为南宋歙县人程元凤(1199—1268),曾官右丞相兼枢密使,获封吉国公,而其母和妻均出自溪南吴氏。彦能曾从胡公仲彝学习经学,顾文彬跋中认为仲彝即胡长孺(1249—1323),但胡长孺为宋末元初名儒,而彦能在洪武三年(1370)记成之时,尚“春秋鼎盛”,应无机会从学于胡长孺,且长儒字汲仲而非仲彝。《(弘治)徽州府志》中“至元乡试”记有“胡秉字仲彝,婺源考川人,春秋建德石峡书院山长”,姓名相合,又为徽州本地石峡书院山长,吴彦能师从于他的可能性更大。[3]六吴氏虽为溪南望族,但彦能一支并不显赫,记中仅称“静观公曾升嘉定教”,《嘉定县志》载有新安人吴静观于至正十年任嘉定教授,此外不见出仕者。[4]

籍籍无名的吴彦能如何获取多人题跋以成卷?卷中诸人是何身份、又形成怎样的网络?首先对题者逐一稽考。记文书写者往往声望最为尊崇,《闲止斋记》作者唐桂芳(1308—1381)一名唐仲,字仲实,称白云先生,新安人。唐桂芳交游广泛,曾从《水村图》卷中钱重鼎、龚璛游,与杜本、彭炳等人“相与议论古今盛衰、人物贤否、政治得失”。[5]六同时与歙西豪族槐堂程氏相交,即前文提到南宋程元凤之后,其父唐元曾经教养程氏子弟。①唐氏与程氏的往来见章毅:《理学、士绅和宗族:宋明时期徽州的文化与社会》,香港中文大学出版社,2013年,第140 页。戊戌(1358)年,明太祖驻跸徽州,延访耆旧,守臣邓愈推荐,唐桂芳等人具召对称旨,有樽酒束帛之赐。[3]七唐桂芳在元末明初的理学世界里有一定的地位,名列《宋元学案》,这段记文应是他仅见的存世书迹。[6]

郑晦(?—1378)字子明,号齑斋,歙县长龄里人。居乡不仕,曾为唐桂芳家中西席。[7]编有《朝野诗选》八卷。嘉靖间休宁人叶权(1522—1578)《贤博编》称郑晦“收赵松雪书画甚多,子孙散逸,仅十之一二”,唐文凤《梧冈文稿》还曾记郑晦墨竹一件,知其雅好文艺。[8]

吕旭,字德昭,歙岩镇溪北人,从学于唐桂芳。

曹䙴,字从善,号东白,歙城南人,幼从父宦游鄱阳,有《东白吟稿》。除此处外,其墨迹还有题传钱选《四明桃源图》(上海博物馆藏)。唐桂芳曾为其东白轩作记。

施宗敏,金陵人,跋后钤有“孟文印章”,孟文应为其字,安徽人朱同、舒頔为其作《退思轩说》,可知施宗敏元末曾佐戎幕于新安,以不合于时罢去,杜门读书,樵居于紫阳山。[2]五二,236

题匾并跋的孙杰,顾文彬考:“孙杰,本冒姓邹氏,肄业莱州府,选入成均。”但孙杰落款“同郡孙杰”,钤印有“孙思杰”,显然并非一人。《(弘治)徽州府志》中有孙英,字思杰:“休宁城南人,父道坚,善鼓琴。英好学文章,严谨清新,尤长篆隶……所著有《松萝吟稿》。”[3]六孙杰题跋后钤盖有“松萝云 (隐)”,又擅长篆隶书,应该就是同一个人,“孙英”或为府志误记。

郑桓,字居贞,是前文郑晦兄郑潜之子。郑潜累官泉州路总管,后为闽海道廉访副使,郑桓随父官闽中,洪武中举明经,授巩昌府判,升礼部郎中,终河南布政司左参政,坐方孝孺累卒于金陵。[3]七

王宾落款“四明王宾”,前钤印“书隐”“清风明月”两枚闲章,后落“水村一区”“王用宾印”,可知他是四明(宁波)人,字用宾,而不是顾文彬所考“字仲光,号光庵,吴县人”。考王宾号水村隐者,和用印相符。[9]

嗣汉,据顾文彬考号昭庵,为休宁普满寺僧,戒行卓然为禅林所宗,永乐七年曾钦建大斋,领众预会于灵谷道场。[3]十其书迹还可见谢楚芳《乾坤生意图》后。

范准,字平仲,休宁人,曾从朱升、赵汸、汪仲鲁游,学问该博。[3]七

唐文奎,顾文彬考字子彰,擅文章之誉,见洪玉图《歙问》。实际上据唐文凤《岩溪书舍记》可知唐文奎为唐桂芳第四子,并入赘吕旭家中。[5]二十六

另有昭泉、陈新无考。

梳理可见题跋者以徽州本地文士为主,由于吴彦能声名有限,真正为手卷邀文求诗的中心人物是唐桂芳与郑桓。如唐文奎为唐桂芳第四子,吕旭从学于唐桂芳并为姻亲。唐桂芳还曾为曹䙴的野航斋作记,郑晦一度在唐桂芳家中教习,二人为文字交,施宗敏隐居的紫阳山也近于他出任山长的紫阳书院。

另一中心人物郑桓可串联起另一组诗文。据陈新跋,郑桓与吴彦能“为懿戚”,因此为之奔走求题,末尾三纸作者多与他有关。通过卓有文名的郑桓中介,范准为此卷作跋,王宾的题跋亦步郑桓之韵,又据陈新题跋“郑子屡与余言其笃学取友、奉母色养,恬静寡欲”,可知其因郑桓转述吴彦能孝顺、笃学而作跋。郑桓之跋虽无年款,但据其经历可考。他随父长居福建,约至正二十年(1360)在福建从贡师泰游,[2]四五,218 据宋禧诗《庚戌(1370)秋在闽中为新安郑居贞题练溪渔隠图》可知郑桓当时仍在闽。又据友人朱同《送居贞之巩昌序》,洪武十一年(1378)郑潜致仕归安徽,郑桓亦受荐至京师,但因母丧又返回福建,次年郑潜过世于徽,郑桓奔丧而至,十月丧事毕返闽,1381年赴任巩昌府判。[10]在此期间仅有1379年在徽,亲自书跋与代吴彦能求题皆应在此时,正可与范准作跋的1379年相印证。以上诸人紧密的关系也体现出徽州地区宗族社会之典型,嘉靖《徽州府志》中称:“家乡故旧,自唐宋来数百年世系比比皆是,重宗义,讲世好。”[11]除吴氏与郑氏有亲外,画家吴致中称吴彦能为“宗人”,可知他们同出溪南吴氏。

手卷以往多被认为是密友分享交流的书画载体,但元代手卷中转介求文风气兴盛。黄庭坚曾被客人要求为一座未闻、未见的佛堂题诗,他在诗中牢骚道“客从潭府渡河梁,籍甚传夸静照堂”,[12]对静照堂一无所知,难以下笔。至元代风气一变,以杨维桢的斋室记文为例,其中有不少篇目的受赠者都并不相识,如《槐荫亭记》“又介吾门管生讷求余言为志”,《野亭记》“又介吾友陈栢谒余七者寮求记”,《光霁堂记》“因友生马琬求记于余”等。[2]四二,391、405、427 同时,卷中先题咏者的名声,可能招来更多文人继续题咏,从而建立起新的人际关系,本卷中名儒唐桂芳的题跋便为吴彦能的斋室卷增重不少,类似例子如元人苟宗道诗序“……故榜其所居之室曰‘怡斋’。诸名公皆有诗,西溪秋涧其首倡也”,即表明因王恽首题而吸引到更多的诗作。[2]一一,706 因此,尽管隐居奉养、文名不显,吴彦能却可以借助亲友突破有限的交游范围从而获得更多题跋。

然而,也因其转介与应酬性质,题者可能并不熟悉其为人、事迹,而仅从慕陶、闲止作泛泛之辞,与主人个性缺乏真正的联结。以“止”或“闲止”名斋在元代并不罕见,如赵孟頫书《止斋记》(上海博物馆藏),以及黄溍为张子英所书名篇《闲止斋记》。为近似的斋名作记则阐发方向也易趋同,尤其当斋记出于一位文章家之手时。唐桂芳另有为他人作《止斋记》一文,文中同样使用“始万物莫盛乎震,终万物莫盛乎艮”之句并以此为中心论述“圣人之道”,并引陶渊明事例道:“虽然陶渊明,不休官彭泽、赋归栗里,则何由作止酒之诗?”与闲止斋如出一辙。类似做法在元人文集中并非孤例,如存世杨维桢《竹西记》(辽宁省博物馆藏)与文集中《西斋记》结构、内容均雷同,都设主客问答,杨维桢一一反驳客对“竹西”“西”的解释,结尾文辞更明显一致,仅稍作调整:

《竹西记》《西斋记》吾想夕阳下舂,新月在庚,阊阖从兑至,公子鼓琴亭之所,歌商声,若出金石,不知协律之有嶰谷,饿隐之有西山,骚人醉客之有平山堂也。推其亭子兔园,莫非吾植,推其西于东南,莫非吾美。二三子何求西之隘哉!三子者矍然失容,喋然下意,逡巡而退,道人复为之歌。明日,公子来请曰:“先生之言,善言余竹西者,乞书诸亭为志。”吾想其夕阳下舂,新月在庚,阊阖从兑至,公子与客鼓琴亭之上,歌商声,若出金石,无与和者,而有怀夫西方之美人。曾不知首阳有饿隐之高,而伏翼有仙都之胜也。二客于公子何求西之野哉!二客者失容,逡巡而退,道人复为之歌。明日,公子来请曰:“先生之言,善言于西者,乞书诸室为志。”

由此可见,卷中诗文虽可赋予吴彦能的乡居以恬退高情,甚至理学色彩,树立其隐士之名,但其中的矛盾之处在于,随着斋室卷的制作高度发展,文字与图画均形成格套,本应作为“精神肖像”的斋室诗画反具有泯灭个性的危险,这一点在后文将进一步分析。

二、学校与书画

与当地学校的密切关联是元代士人生活中不可忽视的面向,元画研究也应注意到相关影响。元初划定儒户为诸色户计之一,入选者世代有就学读书义务,由地方学官管理,耆儒则须朔望为学生讲学;另一方面,科举缺位下充任胥吏、出任儒学教官是元代士人主要的出路,元初如与赵孟頫、鲜于枢等交好的龚璛、白珽、仇远等人均曾出任学官,元末则有以下第举人充任学正、山长的政策。[13]这一关联明初仍不减,洪武二年朱元璋诏命天下设立县、府、州学,大量士人起用为学官。[14]

学校与学官制度反映在《闲止斋》卷中,参与题跋者除多为徽人外还有另一个共同点,即多出任学官或与学校牵连。入明前,唐桂芳客居建康时受荐授崇安县教谕,后迁南雄路儒学正未赴,回家丁忧,至正末兵起隐居。据《明诗综》,唐桂芳在明初曾任紫阳书院山长,不过据学者考证,唐桂芳至迟在1361年就卸去紫阳书院山长一职务,此后常受邀前去讲学,①唐氏与紫阳书院关系密切,台北故宫还存有唐桂芳父唐元至正壬午(1342)隶书《紫阳书院记册》。唐桂芳之兄唐徐卿、子唐文凤也都曾担任过紫阳书院山长,见张敏:《徽州紫阳书院研究》,浙江大学硕士学位论文,2012年,第53-54 页;章毅:《理学、士绅和宗族:宋明时期徽州的文化与社会》,2013年,第141-142 页。紫阳书院建成于南宋,得到宋理宗亲赐匾额,作为朱熹故里,历代祭祀朱熹,为理学重地。曾经数次遭毁又重建,其中明初之重建即为唐桂芳推动。②陈浩丁未(1367)年《重兴紫阳书院记》载:“徽士唐桂芳请于部使者黄公庭桂,卜地东门,适走里豪鸠,材僦,工凡六阅月而成。”见(明)戴铣辑:《朱子实纪》卷十一,明正德八年鲍德刻本。

郑桓洪武十一年(1378)中举明经,十四年授巩昌府判,升礼部郎中,终河南布政司左参政,坐累卒于金陵。[3]七郑晦虽然隐居,但其父郑绍以文学荐授鄮山书院山长。[3]七吕旭洪武四年(1371)举明经,授本府学训导,庚申(1380)升延安府延长县学教谕,卒于官。[3]七曹䙴洪武二十五年(1392)举明经,授本府学训导,后升辽王府审理。孙杰洪武十四年(1381),应秀才聘,授县学训导。[3]六王宾洪武六年(1373)举茂才,以母年老不赴,终养后以文学荐授休宁教谕。秩满,廷试称旨,命供奉翰林。以老辞,改浔阳教授,门人私谥曰清节先生祀于学。[9]范准洪武十一年(1378),举明经,任儒学训导,擢山西葭州吴堡知县,升工部主事卒于官。[3]七即使是受画人吴彦能,虽未出仕,但从学于石峡书院山长胡秉,其祖也出任嘉定学官。总结以上诸条,唐桂芳、吕旭、曹䙴、孙杰、郑桓、王宾、范准等人在洪武年间都受举明经或茂才,大多先出任徽州本地学官,再转任各地官职,此卷成时应该尚未远行,其中王宾则应作跋于1373年后任休宁教谕时。

宋元以后儒学教育与孔庙祭祀结合,每月朔望日两次举行的祭祀和讲学活动是士人需要参与的固定活动之一:

各路遍行所属,如遇朔望,自长次以下正官同首领官,率领僚属吏员,具诣文庙烧香。礼毕,从学官、主善诣讲堂,同诸生并民家子弟愿从学者,讲议经史,更相授受。日就月将,教化可明,人材可冀。[15]

前来参加朔望日活动的不仅有学官、地方长官和生员,也有乡贤、耆老,地方文人借此聚会交流,除此之外还有每年春秋两祭,也需参加。[16]这种“朔望视学”制度也延续至明初。[17]《闲止斋》卷后,唐桂芳的记文书于“洪武三年庚戌四月朔”,地点在紫阳书院之中;范准作为当地的儒学训导,题跋的时间、地点为“洪武十二年秋七月朔,友人郑居贞访仆于休宁邑庠,且以其友吴彦能闲止斋之诗卷见示”,亦为朔日书写于县学中。另如施宗敏隐居紫阳山,或是作为有一定影响力的耆老参与到书院的活动之中。

在书画交游研究中,常常将同时同地的唱和归于雅集活动,实际上朔望讲学也是此类题咏唱和可能发生的场合,但因题跋落款少见同时书写日期与地点,实例难以得到辨认而不多见。郭畀在《云山日记》中记录了至大元年(1308)到二年,其于鄱阳书院山长任满后等待升任期间之事。这期间每月一日与十五日,有大量到路学参与当日活动的记录,例如:

(至大二年正月)十五日早,路学拜殿,访孟君泽会、洪九二哥,陈行之来求作小竹一纸。汤秋厓后至,行之约余同秋厓,出鹤林门,游张祠,及西岳庙回路。[18]102-103

(四月)十五日早,路学拜殿,朱敬之讲书“菁菁者莪”,石总管下学,为共之书字数纸。李山泉来,曹舜咨拉出到市楼小饮,坐客杜五哥、杨寿卿,余及舜咨共之,夜共舜咨说诗。[18]126

学校朔望日活动如“拜殿”等结束后,有人向郭畀求作竹画,也有求字者,其中曹舜咨据同书也是一位书院山长,可见学校活动成为索求书画的契机,且在元代并不罕见。入明之后朔望日学校的祭祀与讲学得到延续,惟洪武二十五年后将讲学改为生员学习射箭。[17]然而朱元璋虽强调尊师重道,却将教师职业纳入官职系统之末,绝大多数教官都为流外官,奠定了永乐起教官卑下的地位,[19]士人、书画创作与学校的联系也随之减弱。

本文并不意在说明朔望日之题跋一定是作于学校,而是希望引起注意,学校为元代文人提供糊口之计、进身之途,同时也提供了交游往来的契机,成为诗酒雅集之外另一个可能引发书画创作的场合。科举滞塞下元人多寻求名人推介以获声誉已有深入研究,如“何必读书然后富贵。既仕路非出于儒,不须虚费日力,但厚赂翰林集贤院,求一保文,或称茂异,或称故官,或称先贤子孙,白身人即保教授”,[20]可见翰林院官员的推荐在求仕时的作用。而对于难以接触到上层的下层文人来说,学校及地域文人圈也为其提供了途径,如本例中作为一方耆老硕儒的唐桂芳与众人联袂题咏,同样可以起到树立乡评之功用。

三、慕陶与争论

徽州理学积淀深厚,詹炟《赵东山行状》道:“新安自朱子后,儒学之盛称天下,号东南邹鲁。”[21]同时徽州也是朱元璋较早控制的地区之一,因而此地士人与吴人遭受的敌视迥然有别,在朱元璋的扶持下,理学持续繁盛,也反映在跋文当中。此卷题跋诗文的重点并不在描述斋室营建的面貌和所处环境的自然风光,而是集中于主人之慕陶。吴致中在画上集陶诗以跋,唐桂芳记文以渊明事迹释“闲止”二字,其他题跋也是如此,均颂主人可以逍遥恬退,且在元明改朝换代之际提及陶渊明“耻事异姓”“避世侪商老,名轩慕晋人”,赞许吴彦能避世守节。

更为特别的是,此卷由斋室更引申出关于杜甫与陶渊明“达道”问题的争论。杜甫《遣兴五首》其三“陶潜避俗翁,未必能达道。观其著诗集,颇亦恨枯槁。达生岂是足,默识盖不早。有子贤与愚,何其挂怀抱”,[22]是杜甫对陶渊明《责子》诗“虽有五男儿,总不好纸笔”的有感而发,即使是陶渊明也不能避免担忧诸子不慧。此后对杜诗的理解出现了两派看法,争论历代延续,其中如黄庭坚、仇兆鳌等认为杜诗引此以自嘲,并非真的贬低渊明,辛弃疾、赵秉文等人则推崇渊明,质疑杜甫。[23]

卷中唐桂芳记文继承了宋人“以记为论”之风,论及杜甫对陶渊明的评价“柴桑翁人品固高,未必达道杜子美,盖有是说”,随后引起范准、陈新的辩论。实际上唐桂芳自身也追慕渊明,曾画陶渊明像并私谥之“酒圣陶先生”,[24]未必真的认为陶不如杜,但随后范准在题跋中反驳:

少陵老翁乃谓陶潜避世人,未必能达道,今以少陵居唐天宝间,较之晋元熙之际,其逆顺固万万不侔矣,虽其忠君爱国出自肺肝,然戚戚于贫贱,汲汲于富贵,方之渊明之固穷守节,乘化乐天,则道之达否,孰得孰失?居贞、彦能以为然否?因并书于卷末而质之。

认为杜甫本人“戚戚于贫贱,汲汲于富贵”,不如陶潜“固穷守节,乘化乐天”更接近达道的理想,并指责唐桂芳“夫何后来者之不察,而徒昔人之成言,以借口于纸笔,问则非唯不足以知渊明,而亦不足以知少陵矣”。

陈新与范准持同样观点,语气更为激愤:

杜拾遗诗曰:“陶潜避俗翁,未必能达道,观其着诗集,颇亦恨枯槁。”余每读之,气为哽塞。今观唐白云闲止轩记,亦宗尚此语。吁!举公篮舆亦不恶,何令人之景慕一至于斯也。……朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛。焉有自比稷与契之徒,而汲汲于富贵若是乎?多见其不知量也。未达道,恨枯槁,拾遗其自道欤?……拾遗,前哲也;白云,先辈也,一言足以取信后学,小子安敢委议,然理有未当,不可以不辩。

陈新指出杜甫心挂利禄而自比稷契,“不知量”更不能“达道”,因此尽管唐桂芳为前辈学者,仍然“不可以不辩”。

以上讨论已完全脱离了斋室主题,《闲止斋》卷成为本地文人沟通论辩的载体。结合前考转介求题情况,可推测诗卷在众人手中往还的过程:唐桂芳书写记文后又有郑晦、吕旭等人题,但尚未装裱成手卷,因为陈新初次题诗时尚未见到《闲止斋记》。此后斋主吴彦能将所收集的包含画作、大字在内的共五纸集成一卷,再由郑桓带至休宁县学请范准作后序,因此范准、陈新等人得以一阅唐氏记文,并忘乎斋室主题,一前一后地在主角原本应是吴彦能的卷上展开“达道”之争,范准文末“居贞、彦能以为然否”更显示出往复交流的性质。可见斋室卷在元代广泛流行的同时不再是单纯的风景再现或文人间的私密联结,一定程度上更成为信息交流、思想交锋的空间。

元代包括斋室、送别等主题在内的长卷具有向他人展示的公开性、在文人圈中的流动性。赠别文字与斋室诗篇均颂扬受赠人某方面的品质,观看、题咏过程中往往具有推介之功。但由此例可见,交流的作用不仅限于受赠者,对题写者而言同样有类似功用,可再以郑元祐为徐环作《师孺斋记》(图3)为例,卷末郑元祐落款“环至洪都之日,持此记为元祐往拜江西廉使刘相于宾阶之下,以展其乡慕倾企之心耳”,希望即将远赴江西的徐环将此卷展示给当地的廉访使刘相,表达自己的倾慕之心,借他人斋室文字传递个人讯息。

图3 (元)郑元祐《师孺斋记》卷,纸本,27.3 x 96厘米,大都会艺术博物馆藏

四、余论:绘画的角色

最后回到在长篇题跋中不甚显眼的画作上来,画作采一水两岸、对角构图,前景布置三五棵高树,数块巨石,轮廓用卷云皴画法,远山则用披麻长皴。屋舍绕以栅栏,内部建筑结构不明,主人闲坐岸边。对于画家吴致中,仅可知其出身溪南吴氏,画作树干线条嫩弱、造型呆板,坡石轮廓存在反复勾摹的痕迹,同时又能工稳小楷,推测他或为业余的文人画家。此图沿用元代斋室图常见图式,与时期相近的诸多斋室作品如《竹西草堂图》《秀野轩图》如出一辙,因此未必与闲止斋实景相合。

这种图式画法简易而可凸显山水环抱的斋室,适宜在应酬之中快速完成求画嘱托,一方面图式的广泛使用说明其意涵能够被时人领会,因而被接受为斋室的一般表现;另一方面,对斋室图的大量需求也促进了图式的凝练。元代被公认是文人画成熟并成为主流的时期,不仅在于主要画家的文人身份,也体现于绘画在一般文人中的普及,其原因除政治文化上的巨变之外,也与“一水两岸”、画竹法等较为简明并易于掌握的图式之流行有关。得益于此,挥毫作画不再限于职业画家或以画擅名的文人,如戴良《题楼彦英诗卷后》记述楼彦英原因武功而获巡检之职,但平日“屏旗帜,弃钲皷,日从文儒之士赋诗、写竹、呼酒以为乐”。[25]斋室图在山水画中不仅别具意义,又有图式可循,因此一般文人乐于以此应酬。如本例,吴致中作为画史无名的下层文人,习得简拙的画法,以杂糅随意的山石皴法与斋室前置、一河两岸的构图来描绘亲友的斋室。

如何理解吴致中画作在长卷中的角色?尽管后世藏家以画作为中心,但当时诸人诗文却无一字提及,因此它显然不是长卷主角与被题咏的对象。特地为画作预留位置,首先因为置画作于主题诗卷中已经成为流行风尚;其次,绘画被赋予了近似于诗文的唱和功用,二者共同围绕闲止斋的命题而作。以顾瑛玉山雅集为例,分韵题诗的活动中诸人可以各自才艺替代作诗,例如至正十年,“相与痛饮湖光山色楼上,以‘冻合玉楼寒起粟’分韵赋诗,国良以吹箫,陈惟允以弹琴,赵善长以画序首,各免诗”。[26]其中绘画被接受为与诗文相当的文人技艺之一种并承担应酬功能。

图绘斋室的风潮发展至元末明初,在画卷形制、图式程式化的同时,在纪念个人初衷之外附带了更多的功能。由于画作使用斋室图常见程式,无法透露出闲止斋实景,加之对陶、杜“达道”的争论,甚至斋室主人也从卷中“隐身”了。但《闲止斋图》卷仍成为吴彦能其人留名至今的唯一痕迹,全卷只有顾文彬的题跋和藏印,纸墨如新,可见此卷或许作为先世文献,元末至清末一直珍藏于吴氏后人之手。总而言之,《闲止斋图》卷反映出元末明初下层文人希望借题咏斋室传名的具体步骤;牵连出学校与书画的关系,成为“雅集”的另一种场合;揭示出斋室卷如何成为交流的中介,以及绘画与诗文一道成为文人应酬技艺的侧面。元代科举数十年的停废与儒户等制度,将士人推向了地方,从此例可管窥普通下层文人的生活如何与地域、学校紧密交织。