“三全育人”背景下材料类课程思政教学改革与实践

——以安徽理工大学智能材料课程为例

刘 松 李建军 潘育松 万祥龙 王庆平

(安徽理工大学材料科学与工程学院,安徽 淮南 232001)

一、引言

在推进构建中国式现代化高等教育体系过程中,思想政治意识的培养是大学生“三观”培养的核心内容。 为解决思政理论课与学科专业课之间实际存在的“两张皮”现象,2014 年由上海市高校首先进行探索,并由上海市委、市政府提出课程思政概念[1]。 课程思政提倡构建全员、全过程、全方位的“三全育人”格局,发挥各门课程与思想政治理论课协同育人功能,形成合力,全面落实“立德树人”根本任务[2]。 当今时代网络发达,享乐主义泛滥,大学生尚未步入社会,处于三观形成的重要时期, 高校进行课程思政是落实立德树人根本任务的重要措施。

然而在材料学科课程教学中, 随着专业分工细化,思政仿佛只是思政理论课和思政教师的事,其他课程和教师则与之无关。 实际上,材料类课程专业教师作为学生在学科专业方向上的启蒙老师, 更应当成为当代大学生思想政治修养方面的领路人。 在材料类专业课程开展思政建设是培养德智体美劳全面发展的材料领域高级工程技术人才的必由之路。 本文基于安徽理工大学材料类课程思政的现状,分析了思政教学中存在的问题,以智能材料课程为例,从课程目标、课程设计和课程考核三方面展开了教学改革与实践。

二、智能材料课程思政教学的现状

安徽理工大学《智能材料》课程面向材料学院复合材料与工程专业的大二学生, 在整个课程体系中起到衔接公共基础课与专业课的作用, 是学生踏入专业门槛、培养专业兴趣的关键期。 虽然当前学校及专业教师已经形成了开展课程思政教育的普遍共识, 但在系统化推进课程思政建设方面还存在很大提升空间,面临诸多问题。

(一)课堂教学的思政教育内容不足

当前 《智能材料》 课堂教学的思政教育较为不足。 一方面,专业培养方案、教学大纲、课程考核等环节的思政教育部分需要进一步的完善;另一方面,在课堂教学的具体章节和教学环节还应进一步充实课程思政教育元素,充分挖掘教学内容中的育人元素,设计好思政元素导入的时机、 导入的内容和导入的深度广度。 因此,有必要对《智能材料》课程的教材资料及教学内容重新整合更新, 提高思政教育学时以便增强思政教育效果。

(二)教学内容与思政教育的融合存在难度

《智能材料》课程的思政环节存在形式化,教条化等现象, 专业课知识与思政教育的融合存在难度。 这一方面是由于课程教学内容经过多年的凝练存在一定惯性, 授课教师也受到固有思维的限制。 另一方面,专业知识是“求实”,而思政则要求“真善美”的统一。为了实现科技与人文的融合,理性与感性的交汇,需要对教学内容选择、课堂教学安排重新进行设计。 需要针对智能材料涵盖的知识点,将教学内容重新梳理整合、提炼出有益的课程思政教学元素,调整、优化教学方法、实现专业知识与思想教育的有机融合, 在不知不觉中提升学生的专业知识、职业素养、工程应用能力和思想觉悟。

(三)思政教学重视程度有待提高

课堂的主导在于教师。 专业课教师对于思想政治建设认识需提高,进一步明确高校教师这一身份承担的思想政治教育责任, 做到思政课、专业课协调合力助学[3]。此外,课程思政也对理工科背景教师的综合素质提出了更高的要求。 好的课程思政,不仅需要教师掌握专业课知识,还要通晓这些知识背后所蕴含的历史沿革、 经济意义、社会价值, 并且能够将社会主义核心价值观、辩证唯物主义思想等政治、经济、哲学观点融入其中,以润物细无声的方式将思政教育融合到专业课教学过程中。

三、课程思政教学改革实践

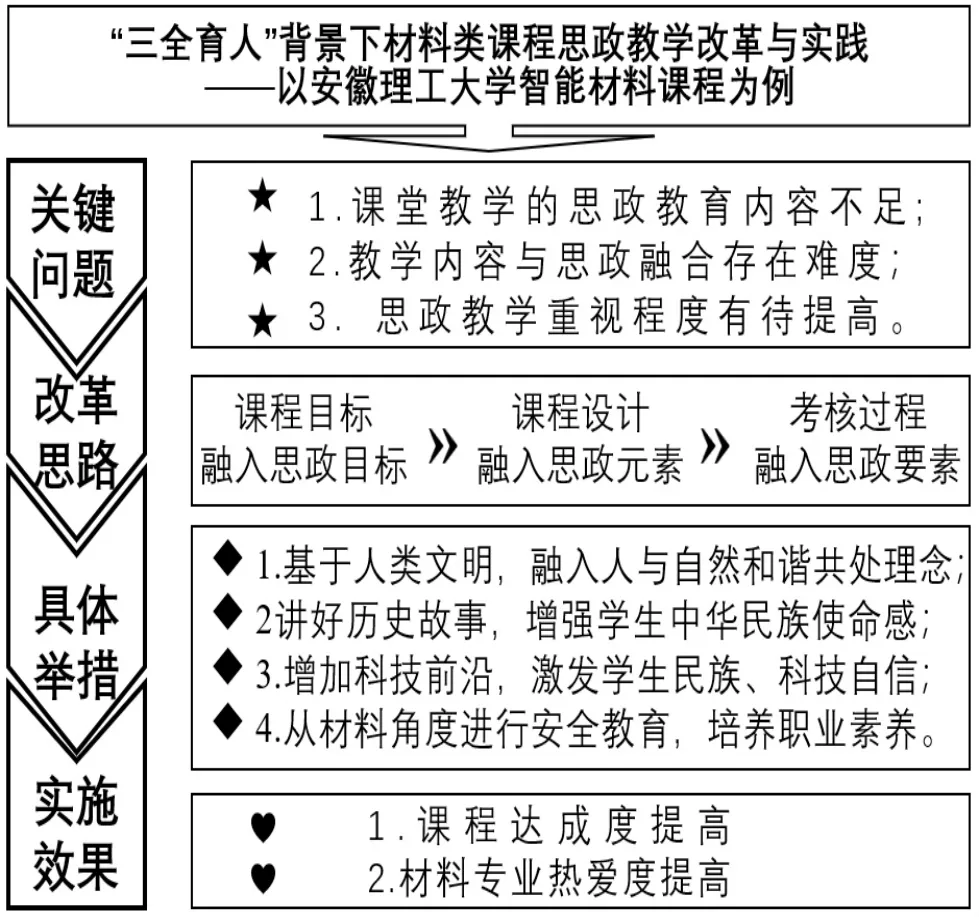

对《智能材料》课程存在的问题进行了全面的课程思政改革与实践,具体思路见图1。首先,明确从课程目标、课程设计和考核过程三个环节进行改革。 随后,以《智能材料》的各章节教学内容为例,进行了思政元素的挖掘和融入, 具体从人类文明、 材料发展史、科技前言、安全教育等四个维度挖掘了适于思政教育的元素。 最后,调查问卷显示实施效果良好。

图1 课程思政改革与实践思路图

(一)课程目标中融入思政目标

对《智能材料》的课程大纲进行修订,融入课程思政目标以便更好的支撑培养方案中的毕业要求指标点。结合安徽理工大学复合材料与工程专业的培养目标,增加课程支撑的毕业指标点:(1)尊重生命、关爱他人、主张正义、诚实守信,具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。(2)理解社会主义核心价值观,了解国情。维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。同时增加《智能材料》课程大纲中思政教学目标:了解智能材料的发展历史和现状,发展过程中标志性材料的创新及典型事例,培养严谨的科学素养、积极的学习作风、良好的职业道德。

(二)课程设计中融入思政元素

重新进行教学环节设计, 以便实现思政元素的“无痕”融入,如采用拟人、类比、辨析法、案例法、思维发散等多种教学方法,将思想教育不经意间与教学内容相结合, 让学生不知不觉间受到教育,水到渠成般产生认同感[4-5]。

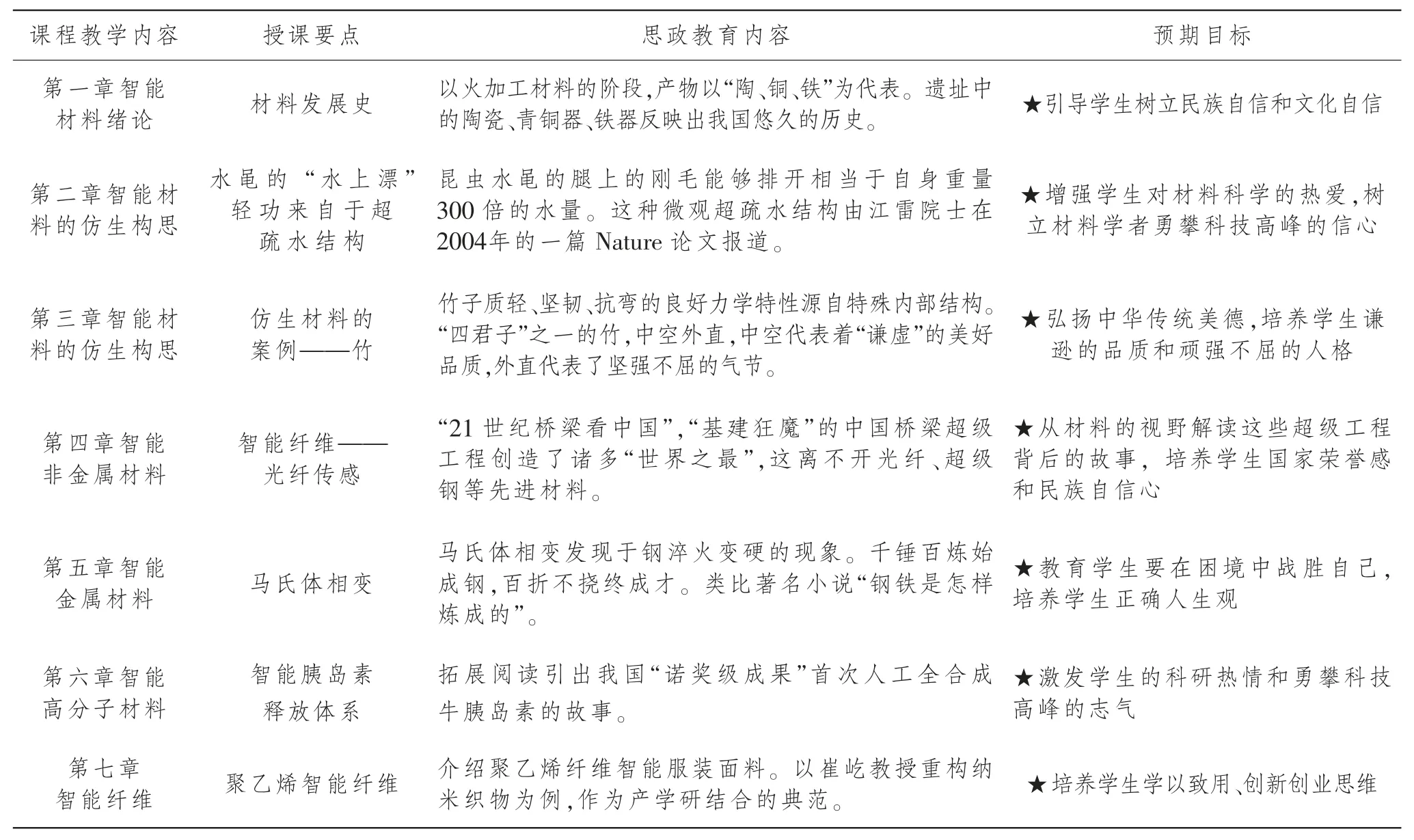

表1 展示了智能材料课程授课要点中提炼出的思政教育内容,以及思政教育预期目标。 如第二章中水黾的“水上漂”轻功源自于腿上的纳米级超疏水结构, 这一发现由我国材料科学家江雷院士于2004 年发表在国际顶级期刊《自然》上,可有效激发学生的科研热情和对专业的荣誉感。

表1 《智能材料》课程各章节思政教育内容与预期目标

1.基于人类文明,融入人与自然和谐共处理念。

材料是人类生活的客观物质基础。 现代科学家们借助先进微观表征仪器, 从自然界中汲取灵感。 例如,超疏水材料的设计灵感源自于“荷叶效应”,超强黏附材料的纳米阵列设计来源于壁虎脚趾。 材料智能效应的实现机制处处体现着大自然鬼斧神工的设计, 又遵循着材料科学与工程的基本原理。

2.讲好历史故事,增强学生中华民族使命感

建国以来,我国许多从弱到强、厚积薄发的材料产业浸润着一代代材料人的艰苦奋斗。 邓小平曾说过“中东有石油,中国有稀土”,但中国早期的稀土资源贱卖了几十年。 随后中国稀土产业通过稀土配额、国有化采矿权、专利积累等在稀土加工、分离萃取领域占据了主导地位。 以“中国稀土之父”徐光宪院士为代表的科研人员,创建的“串级萃取理论”,为祖国取得了巨大的经济效益和社会效益。

3.增加科技前沿,激发学生民族自信、科技自信

神舟飞天、 嫦娥奔月、“蛟龙” 入海、“天眼”探空、北斗组网,一项项大国重器令国人热血沸腾。 科技强国之路上这些闪亮的路标无一不渗透着新材料的突破。 如在历经飞行4.75 亿公里后的“天问一号”着陆器上,冷劲松院士团队采用了形状记忆聚合物研发出的国旗锁紧展开结构,为中国探测器在火星上打上“中国标识”。 这些里程碑式的成就不但鼓舞了每一个爱国人士,更是激励了材料人攀登科技高峰的勇气。

4.从材料性质角度进行安全教育,培养职业素养

实验安全事故会造成重大人员伤亡和严重经济损失, 可将实验室安全事故作为素材讲解材料的性质。例如,2015 年北京某大学化学系实验室发生氢气爆炸事故,1 名博士身亡。 2016 年上海某大学实验室发生爆炸,2 名研究生重伤。 2021 年南京某大学粉末冶金实验室爆炸,2 人身亡。 这些血淋淋的实验室安全事故能够充分吸引学生注意力,引起学生警醒。 通过讲解材料特性来分析事故发生的原因, 往往能令学生印象深刻,不仅培养了学生的实验安全意识,也进一步提升了职业素养。

(三)考核过程融入思政要素

传统的评价体系一般不涉及思想政治教育的内容, 课程的考核主要是检查学生对讲授过的知识点的掌握情况。 而将课程思政融入考核全过程,需要从课前、课中、课后及期末测试各环节加以修订,注重知识传授与价值观养成相融合, 引导学生实现意识与行动的有机结合, 形成融入思政教育内涵的材料类课程评价体系。 如在上课时增加对新闻热点问题的讨论,引导从学生从职业道德、社会责任感、集体意识等阐述分析。 在平时成绩确定时,围绕“价值取向、团队协作、创新思维”等指标,进行综合考核。 在课后布置小论文和调研报告方式, 引导学生关注国家最新科技成果、领域内的顶级专家等,激励学生学好专业技术的同时,树立远大志向,提升自我,报效祖国。 在期末考核中增加思政内容考核比重,如客观题考察爱国科学家的科技贡献, 主观题增加对职业素养等的考核, 将思政元素灵活融入试题以便改良试题库。

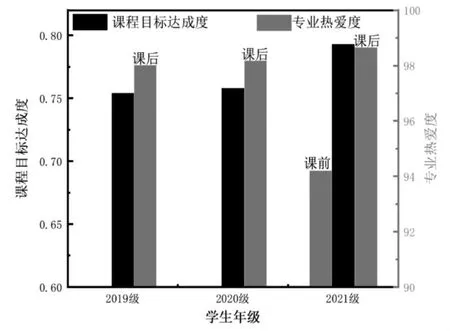

基于调查问卷在教学前与教学后分别测试了2021 级复合材料与工程专业同学对本专业的热爱程度,见图2。

图2 课程达成度与专业热爱程度的变化

专业热爱度由学科竞赛参与度、 进入课题组研修、 本专业就业意愿、 本专业读研意愿四个方面组成。 问卷调查结果显示经过了智能材料课程教学,专业热爱度的平均分由94.1 分提高到98.7 分。对2019级、2020 级和2021 级学生课后的调查同样显示三个年级对本专业热爱程度稳步提高。 在课程考核后基于考试试卷对照课程目标和相应毕业要求指标点进行了达成度计算,结果显示2019、2020 和2021 级学生的课程目标总达成度逐渐提高, 表明了教学改革与实践取得了积极效果。

四、研究结论与启示

以上研究与探索表明, 对智能材料课程进行思想政治教育改革与实践是材料类课程践行 “立德树人”的重要举措和有效途径。 课程思政教育改革与实践,根本在于思政教育,重点在于课堂,关键在于教师,成效在于学生。 鉴于此,对其他材料类课程的思政教育建设提出以下几点启示。

(一)优化学科及专业顶层设计

在高校材料相关各专业全面推进课程思政建设。 将课程思政改革从学校层面进行统筹,建立课程思政校级领导小组和研究中心, 支持课程思政教育教学课题研究,制定合适的课程思政建设制度,分专业、分阶段的系统化推进课程思政建设,可为材料课程思政建设提供有力支持和保障。

(二)对课程体系进行系统化设计

应根据思政教育的要求, 全盘考虑材料类专业学生的培养方案、课程大纲、教学目标点,系统化对教学资料、教学过程、考核过程进行修订完善,提高思政教育内容,增强思政教育效果,发挥各门专业课程的协同育人效果。

(三)充分发扬专业课教师的主导作用

专业课教师是课程思政的终端设计师和一线执行者,在思政教学中起到不可替代的作用。 材料类课程思政的长效建设, 需要授课教师明确责任主体意识,充分发挥主观能动性,打开思路,多角度提炼思政要素,运用哲学、科学原理与人文知识灵活解读教学内容,将思政教育元素与专业知识无痕融入。

(四)将哲学思想与专业知识相结合

材料的结构组成与作用机制之间存在着“因果”的哲学关系,材料的发展与人类文明进步相互依存、相互促进,体现着事物发展的哲学规律。 基于材料科学与工程的基础知识与理论, 把辩证唯物主义的哲学方法渗透到知识点教学过程中, 既有利于学生掌握智能材料专业知识, 也有利于培养学生分析问题和解决问题的能力。

(五)将三观培养与知识传授并举

玉不琢,不成器。 大学生三观的养成与材料的成型过程十分类似。 人才的成长需要经历磨难的历练,再从磨练中突破自己取得成功,成就健全人格。 材料的成型需要经历高温、 高压等极端条件的提纯或掺杂改性。 在讲授材料加工工艺时,将人生哲理融入材料加工改性过程,可起到“春风化雨”般的效果,起到正确培养学生“三观”的作用。