辩论式教学法在通识写作课中的应用

——以“写作与沟通”课程“消费”主题为例

贺曦鸣

“写作与沟通”课程是面向全校大一本科生开设的一门通识类必修课。课程采用主题教学的模式,坚持小班授课,综合运用多种教学方法引导学生展开批判性思考、产生原创观点并撰写说理性文章①参见邓耿、李成晴、苏芃:《通识教育课程中的能力培养——清华大学“写作与沟通”课程探索》,《通识教育评论》2019年第1期。。批判性思维的培养需要学生具备有效思考的能力,而思考和表达能力的提升显然不能仅凭以知识讲授为中心的传统课堂组织方式来实现。本文以“写作与沟通”课程“消费”主题为例,在分析教学目标和学情的基础上,结合课程内容阐释辩论式教学法的设计思路和应用方法,总结教学实践效果和改革心得。

一、课程现状与辩论式教学法的提出

“消费”是“写作与沟通”课程(以下简称“写作课”)下设的主题之一。以“消费”为主题的写作课旨在通过探讨与消费有关的话题,帮助学生掌握相关知识,理解和分析与消费乃至社会主义市场经济相关的现象。课程希望借助多种形式的研讨活动,锻炼学生批判性思考的能力,使其学会针对现实问题提出自己的原创观点和见解。从课程内容上来看,“消费”这一课程主题“有学理深度,无学科门槛”:学科交叉性强,相关话题具备与学术共同体深度对话的潜力。深度对话需要学生主动参与、理性思辨,这也是课程能够成功引入辩论式教学法的重要基础①参见王振磊、向丽莎、李晓玉等:《辩论式教学在基于模型引导的创新药物早期临床研究设计教学中的应用》,《教育教学论坛》2020年第14期。。从学生的学情特点来看,“写作与沟通”是清华大学一年级本科生的必修课。修读该课程的“00后”大学生具有非常突出的自我意识和主体意识,好奇心和逆反心理强烈,有一定的批判意识②参见姚桂荣:《“中国近现代史纲要”课教学中采取启发式教学的路径探索》,《思想理论教育导刊》2020年第3期。,但其批判思维和表达观点的能力仍然有待提升。有研究表明中国文化和教育情境中的大学生参与课堂讨论的意愿较弱。他们受到传统文化思想(推崇“行胜于言”)和既有讲授式教学法的影响,即便老师经常鼓励也很少主动发言③参见张华峰、史静寰:《中国大学生课堂积极表达行为的影响因素分析》,《高等教育研究》2020年第3期。。

辩论是一个集启发、探究、参与和讨论为一体的学习过程④参见胡庆江、姚夏茵:《辩论式教学法在国际贸易课程中的应用》,《教育教学论坛》2020年第11期。。也正因如此,把辩论的形式引入课堂能够比较有效地激发学生主动学习意愿。作为一种以学生为主体的教学方法,辩论式教学法对于学生批判性思维、口头表达能力乃至团队协作能力的提高都有较为显著的影响。有研究认为,辩论式教学法能够帮助学生更好地掌握知识,也能够在一定程度上鼓励学生主动进行研究型学习⑤Roy,and A.“Debating the Issues:A Tool for Augmenting Critical Thinking Skills of Marketing Students.”Journal of Marketing Education,27.3(2005):264-276;Vo,Han X.,and R.L.Morris.“Debate as a Tool in Teaching Economics:Rationale,Technique,and Some Evidence.”Journal of Education for Business,81.6(2006):315-320.。在国外,辩论式教学法是社会学、历史学、心理学等学科教育的常用方法。而在国内,辩论式教学法在高等院校课程中应用较少,在近几年才被当作丰富课堂活动形式的手段,应用于医学、经济学以及“中国近现代史纲要”等思政课程当中⑥参见高策、毛清芸、谭胜蓝:《辩论式教学法的情境创设优势与设计原则——以高校说理写作课程为例》,《教育理论与实践》2022年第36期。。通识写作课旨在借助写作对于思维的训练,提升学生的综合素养,从而更好地实现“三位一体”的教育理念⑦参见曹柳星、贺曦鸣、窦吉芳:《“新工科”视角下的“课程思政”实践——面向理工科专业本科生的主题式通识写作课设计》,《高等工程教育研究》2021年第1期。。在辩论式教学法中发掘德育元素,完善课堂教学设计,无疑能够更好地实现课程思政“润物无声”的育人效果,是值得通识写作课认真探索的重要命题。

二、辩论式教学法的教学设计

辩论式教学法的教学设计体现在辩题设计、课堂组织形式以及整体安排三个方面。下文将从以上三个方面入手,详细介绍辩论式教学法在“消费”主题通识写作课中的具体设计。

(一)辩题设计

辩题是辩论式教学法中非常重要且最值得深入挖掘的内容。一个恰当的辩题应该有讨论空间、有现实意义,同时蕴含丰富的思政元素。基于以上因素的考虑,以“消费”为主题的写作课选择的辩题是“是否应该管理和控制以儿童为对象的广告”。这个辩题既是与主题“消费”相关的有争议性的话题,同时又是一个涉及消费者、企业、市场、政府乃至整个社会生活的话题。

从“通识”角度来讲,该辩题具有丰富的延展性,可以很好地引发跨学科讨论,引起学生跨学科的、深入的、批判性的关乎人的思考;从经济层面来说,辩题不但涉及消费者的个人选择,还涉及企业作为市场经济的一部分所应扮演的角色;从法律层面来说,这个话题涉及企业乃至整个行业所承担的法律责任以及国家立法的精神;从社会民生层面来说,这个话题涉及儿童在家庭当中所处的地位以及家庭和社会应该如何保护儿童健康成长。

这一辩题也是一个蕴含思政元素的话题。“以儿童为对象的广告”是关照社会与现实的话题,在美国历史上曾经出现过与之相关的讨论。时至今日,仍然有一些跨国公司因为类似的问题受到不同国家的法律警告和制裁。由于时代和国家体制不同,真实的判例也各不相同,这一辩题没有绝对的标准答案。也正是因为这个话题贴近生活又复杂多面的属性,学生能够非常自然地立足生活、放眼世界,思考社会主义市场经济和社会主义国家的民生问题,主动思考并发现社会主义制度的优越性。对公共事务的讨论可以鼓励学生遵守以法律、道德、文明为主要内容的规范体系,也能够培养他们有序参与公共生活的价值意识。另外,在辩论式教学发生的过程当中,可以有效融入法治素养、人文精神、社会伦理、担当精神等德育元素①参见许家烨:《论课程思政实施中德育元素的挖掘》,《思想理论教育》2021年第1期。,引导学生理性地看待社会,自发形成“自由、平等、公正、法治”的价值取向,激发社会责任感,帮助学生树立“富强、民主、文明、和谐”的价值目标。

(二)课堂组织形式

一般高校课程在课上引入辩论环节都是直接采用国际大专辩论赛的赛制。提前分配辩题,选择上场辩论的选手(一般是正反方各四位辩手,共八位辩手)并规定持方。这样的做法存在一个非常明显的问题:根据赛制只能有八位辩手参与到比赛当中。在课上习惯性沉默的学生通常会退居一旁,主动让位给有辩论比赛经验或者善于表达的学生,不仅达不到“关注每一个学生,鼓励每一个学生成长”的目的,而且也会削弱教师对课堂的引导和掌控。

笔者在“消费”主题写作课课堂上引入辩论的形式,没有照搬任何辩论比赛的赛制,而是分三个阶段有序展开,启发和引导学生进入情境,合作探讨并展开辩论。教师在课上临时公布辩题,随机分组、随机指定持方,并用规则保证每一个同学都有均等的发言机会。这种随机、全员的参与在调动学生参与积极性的同时,给平时不善于和不愿意表达的学生创造了主动表达的机会。具体的组织方式将在教学应用一节中详细说明。

(三)整体安排

为了匹配课程进度和实际学情,“消费”主题写作课的辩论式教学一般安排在学期中段(第7—9个教学周)。这样的安排主要基于以下几点原因:第一,根据学校教学日历安排每学期有16个教学周,学生的期中考试一般集中在第8周和第9周,学生在这段时间明显非常疲惫,需要用新颖的活动形式调动学生学习和参与的积极性;第二,学生通过前半学期的学习和训练已经掌握了一定的知识,具备批判思考和口头表达的基础,选课班级的集体建设基本完成;第三,写作课对于学生的写作训练分为两个阶段,第一阶段以“理解型”写作为主,第二阶段以“创造型”写作为主,强调观点的原创性和逻辑推理论证。学生在第5 周左右完成第一阶段文章初稿,并需要为第二阶段的文章初稿(第11周提交)做准备。在第7周到第9周之间引入辩论式教学法既是对上一阶段学习成果的检验,也是对下一阶段“创造型”写作的提前锻炼。

三、辩论式教学法的教学应用

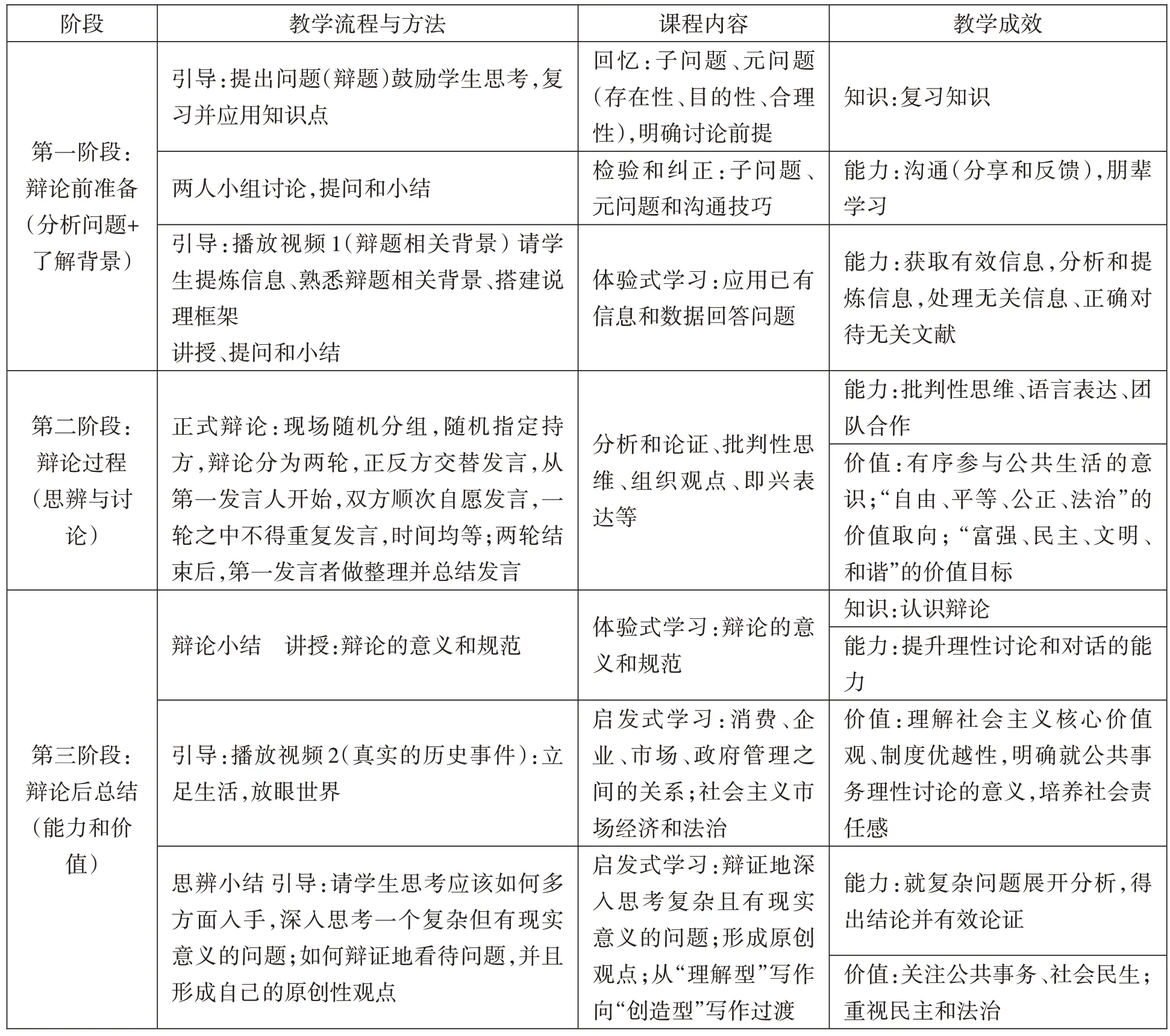

在“消费”主题的写作课上,辩论式教学法主要分三个阶段。循序渐进,逐层深入。具体教学过程、教学方法的应用以及各阶段预设的教学成效如表1所示。

表1 “消费”主题通识写作课中辩论式教学法的教学过程

辩论式教学法的第一阶段,旨在帮助学生通过朋辈学习和体验式学习掌握与辩题有关的信息和数据,为第二阶段的正式辩论提供知识和能力方面的准备。同时,这一阶段也起到衔接并温习课程之前传授的知识和技能的作用。这一阶段主要应用了教师引导、小组讨论(朋辈学习)、提问和讲授等方法。

第一阶段的教学流程和方法如下:(1)教师向学生提出问题(即辩题),鼓励学生思考并提示学生复习之前课上讲过的“如何理解和分析问题”等相关知识点;(2)教师组织两人小组讨论环节,在检验知识点掌握的同时锻炼沟通能力,促进朋辈学习;(3)教师提供与辩题背景相关的视频资料,引导学生通过体验式学习掌握获取、分析和提炼信息的能力,尝试应用已有信息和数据回答问题,正确处理无关信息,正确对待无关文献。

辩论式教学法的第二阶段将优化之后的辩论形式引入课堂,充分发挥学生的主体作用。这一阶段是隐性教育和体验式学习的重中之重,学生通过辩论学习分析和论证、组织观点即兴表达,在锻炼批判性思维的同时学习团队协作。这个阶段的另一个重点在于让学生通过讨论辩题,养成有序参与公共生活的意识。这个环节能够激发学生换位思考的意识,在尊重他人基本权利的基础上得体且有逻辑地表达自己的观点,与和自己处境诉求不同的他者展开诚恳理性的对话。教师的主要任务是发布明确的辩论规则,并完成课堂组织。具体流程和方法可参见表1。

辩论式教学法的第三阶段,从辩论形式、技巧等方面总结辩论,着重挖掘与辩题相关的知识内容和思政元素。该阶段鼓励学生就现实问题展开分析,隐性引导学生关注社会主义核心价值观,明确社会主义制度优越性。通过总结帮助学生理解理性讨论公共事务的意义,培养学生的社会责任感,鼓励学生关注公共事务、社会民生并重视民主和法治。

第三阶段的教学流程和方法如下:(1)教师就第二阶段的辩论进行小结,重点讲授辩论的意义和规范,引导学生认识辩论的同时学会理性讨论;(2)教师提供第二段视频短片:与辩题相关的真实历史判例。启发学生放眼世界,理解消费、企业、市场、政府管理之间的关系,培养社会责任感;(3)教师引导学生思考应该如何多角度深入思考和辩证看待社会现实问题并形成原创观点。实现从“理解和应用知识”向“创造独创性观点”的跨越。

四、辩论式教学法的教学成效和总结反思

(一)教学成效

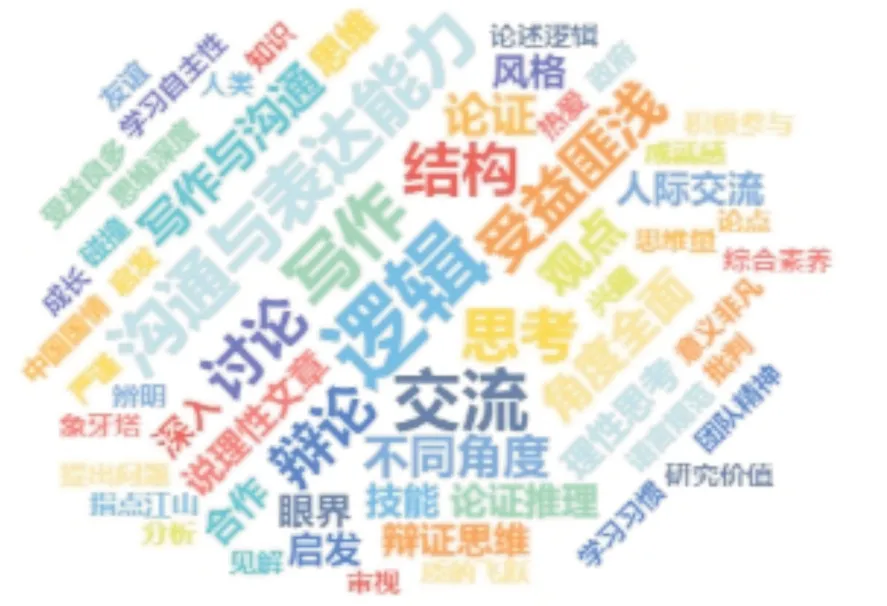

在“消费”主题的通识写作课中应用辩论式教学法取得了比较理想的教学成效。与传统的教师讲授和小组讨论等方式相比,辩论式教学法的应用明显提高了学生的参与热情,辩论环节对课堂气氛产生的积极影响一直延续到了接下来的几个教学周。辩论式教学法的应用提高了学生的学习体验。从学生的反馈来看,辩论是仅次于面批和写作的教学环节,其影响甚至超过了课程对沟通能力的主要考核环节“长文报告”。写作课要求选课学生在每个学期末提交一封关于文章和学期收获的陈述信。图1 呈现了选课学生陈述信中自我报告课程收获关键词的词云图,图中词语大小代表该词汇在文本中出现的频率高低。由图1 可见,“辩论”是占据重要地位的关键词。其他收获,如“逻辑”“沟通与表达能力”“辩证思维”“思考”“交流”等也在一定程度上与辩论式教学法有关。此外,课程收获里还能看到诸如“中国国情”“综合素养”“启发”“合作”“团队精神”等体现思政价值的元素。这些词汇不仅体现了学生在知识和能力层面的提高,而且体现了追求真理、崇尚理性思辨、关注国家和社会等思政元素。

图1 “消费”主题写作课学生课程收获关键词词云

(二)总结反思

学生学习成效的提升是教学过程中最值得重视的工作。教学法的设计和应用既要满足学生的认知和学习规律,也要充分考虑学生的社交和情感等心理需求。对于小班教学而言,引入诸如辩论等需要通过竞争和协作完成的课堂活动,充分激发学生的参与热情,把学生“从课堂的沉默者变为课堂的活动者”很有必要。经过近几个教学周期的探索,辩论式教学法在“消费”主题的写作课上经历了几轮修改和完善,产生的几个方面的总结和反思如下:

(1)教学宗旨。教学方法的设计和改革切忌形式大于内容。辩论形式的引入是为了更好地服务于课程教学和能力培养的目标,绝不是单纯为了活跃课堂,让课堂看起来更热闹或者让教师更省力。辩论的赛制设定应该能够尽可能地保证每个学生都有平等参与和表达观点的机会,而这样的设置毫无疑问需要占据相当长的课堂时间。因此,教师需要对教学内容、目标以及具体学情进行全面细致的评估,之后再决定是否要引入辩论的形式。

(2)内容设计。成功的辩论式教学能够敦促学生自发地产生探索和交流的欲望。学生应该对辩题的意义产生基本的认同,不是为了辩论而辩论。这就对辩题内容的设计和开发提出了更高的要求。为了满足这一要求,教师需要在内容设计方面多下功夫,充分发掘辩题相关的讨论素材并精心设计和使用关键性材料。以“消费”主题的写作课课堂为例,在辩论式教学法的第三个阶段当中,教师提供了与辩题相关的真实判例视频,还原了辩论发生的历史背景,这一环节使得学生迅速意识到自己为辩论环节所做的努力以及为此贡献的思考是有价值的。这个赋予意义的过程有效激发了学生的探索欲和获得感,很多学生开始自发地对辩论过程中的发言反思复盘,并乐意对这一话题展开深入探索和交流讨论。

(3)情境创设。让学生身临其境是辩论式教学法提升学生参与度的关键。为了保证辩题能够激发学生探索、思考和表达的欲望,提升学生的参与度和获得感,教师需要尽可能地在前期做好信息铺垫,保证学生在知识背景和参与动机方面保持均衡。为了实现这一目标,教师可以通过创设情境的方式对第一阶段的流程进行优化。比如可以在辩论式教学法的第一阶段引入角色扮演环节(听证会),请学生按照教师提前准备好的角色任务卡先进行一轮听证发言。这样的改进可以帮助学生进一步认识辩题中利益相关方的不同立场,为下一阶段的充分对话打好基础。

(4)技术手段。疫情的突然来袭给小班授课的教学带来了新的挑战也创造了新的机遇。雨课堂等教学软件的发展为辩论式教学法在线上课堂和融合式课堂当中的应用创造了更多的可能。灵活应用弹幕、投稿、群组和会议软件的组合可以有效提升辩论式教学法的仪式感和秩序感,同样可以达到和线下课堂一样的互动效果。

通识类课程承担着“帮助学生涵养人文素养和家国情怀,提高伦理道德水平和塑造学生科学精神等多种功能”①曹柳星、贺曦鸣、窦吉芳:《“新工科”视角下的“课程思政”实践——面向理工科专业本科生的主题式通识写作课设计》,《高等工程教育研究》2021年第1期。。为了更好地完成立德树人的根本任务,课程规模相似的主题式通识写作课和其他通识类课程都可以借鉴本文介绍的教学方法和设计思路,将辩论形式化用在课堂当中,促进教学方法的创新和教学效能的提高。结合不同课程的特点、思维方法和价值理念,通过辩论式教学法培养学生明辨是非、洞察本质、知行合一的能力,从而实现“价值、知识、能力”的统一,培养社会主义的合格建设者和可靠接班人。