腹腔镜腹股沟斜疝修补术中关闭疝环的临床意义*

李 嵩 林 晖

(福建医科大学附属福州市第一医院普通外科,福州 350000)

腹腔镜疝修补术包括完全腹膜外疝修补术(totally extraperitoneal hernia repair,TEP)和经腹腹膜前疝修补术(transabdominal preperitoneal hernia repair,TAPP)[1]。术后血清肿及疼痛、感染等问题仍无法忽视,尤其血清肿是最常见并发症,TAPP术后血清肿发生率为3.0%~8.0%,而TEP则在0.5%~12.2%[2]。血清肿大部分不需要特殊处理,多在术后3个月内自行吸收,但血清肿在完全吸收前易被患者误认为疝复发,即使术前充分沟通,患者仍有较大心理负担,还可能出现疼痛、感染。腹股沟直疝术后血清肿发生率更高,《腹腔镜腹股沟疝手术操作指南(2017版)》[3]推荐,对于直径较大的直疝疝囊,将松弛的腹横筋膜反向牵拉固定在耻骨梳韧带,可降低术后血清肿发生率。已有明确证据证明关闭直疝缺损能够有效减少术后血清肿发生率及体积[4,5]。目前国内外指南对于斜疝是否需要关闭内环、内环缺损直径多大需要关闭缺损均无明确推荐,也缺乏高质量证据的大样本随机对照研究。李炳根等[6]报道对于内环缺损≥3 cm或阴囊疝行TEP 27例34侧、TAPP 12例15侧,术中均采用5针法缝合关闭内环,TEP组5例、TAPP组3例术后血清肿,无需处理,1~3个月自行吸收。但该研究未设置对照组,既有TEP手术也有TAPP手术,既有单侧疝也有双侧疝,影响因素较多,且仅针对斜疝内环缺损≥3 cm的患者。2021年1月~2022年10月,我们对80例内环缺损>1.5 cm的斜疝在TAPP术中行内环关闭,并与同期另一术者未行内环关闭的80例进行回顾性比较,探讨内环关闭的临床意义。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①年龄>18周岁;②原发、单侧腹股沟斜疝,Gibert Ⅱ型(内环口介于1指和2指之间,结合国内疝学组分型标准,可量化为内环缺损1.5~3.0 cm)或Ⅲ型(内环口>2指,结合国内疝学组分型标准,可量化为内环缺损>3.0 cm,或疝内容物进入阴囊)[7];③术前检查无明显手术禁忌证,心、肺功能可耐受全麻手术。

排除标准:复发疝或嵌顿疝;下腹部手术史;术前腹股沟区或阴囊疼痛;凝血功能障碍。

共纳入160例,男143例,女17例。年龄23~92岁,平均62.6岁。153例因发现腹股沟区可复性肿物就诊,7例因体检或其他疾病就诊时查体或影像学检查发现,术前均无明显腹股沟区疼痛。查体均可触及腹股沟区肿物,左侧75例,右侧85例,均为可复性疝。均行腹股沟彩超确诊为腹股沟斜疝,疝囊直径2~20 cm,平均4.93 cm,其中31例疝囊直径≥5 cm。Gibert分型Ⅱ型117例,Ⅲ型43例。27例因合并心脑血管疾病或高血压、糖尿病等疾病二级预防,口服阿司匹林、氯吡格雷或抗凝药物>1个月,均于术前1周停药并桥接预防剂量低分子肝素皮下注射抗凝,低分子肝素于术前24小时停药。合并糖尿病21例,前列腺增生34例,贫血18例(均为轻度),低蛋白血症25例(血白蛋白33.9~39.9 g/L,平均38.0 g/L,正常值40~55 g/L)。

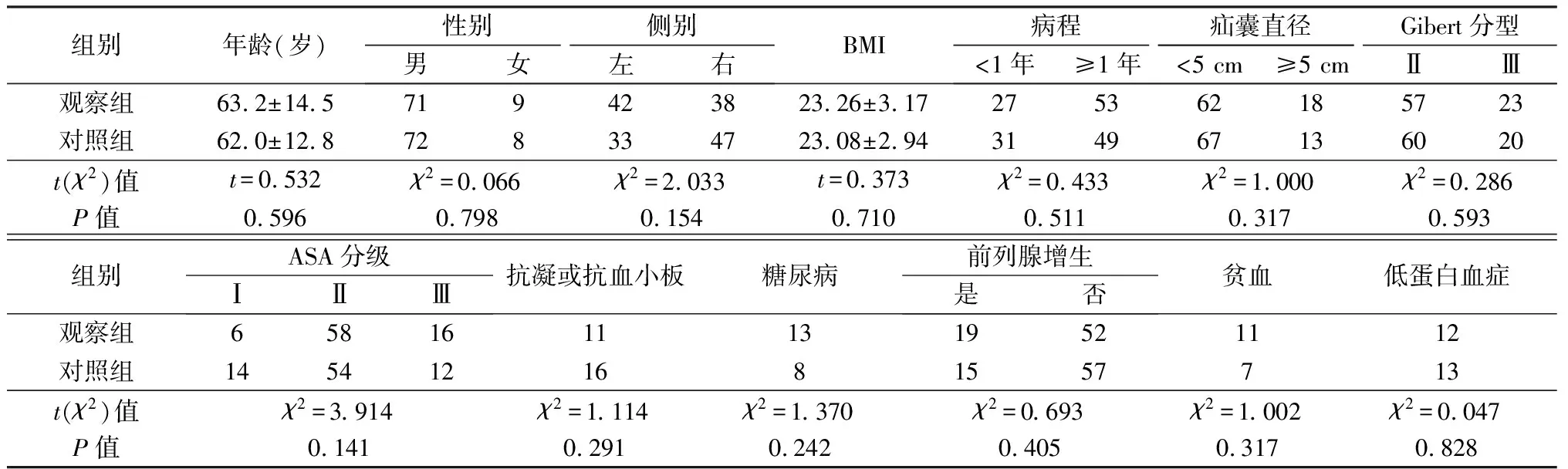

2位术者为同一治疗组的医生,TAPP手术量均超过300例,根据各自的习惯,一位术者五针缝合关闭内环口(观察组),另一位术者不关闭内环口(对照组),各80例。2组患者年龄、性别、侧别、体重指数(BMI)、美国麻醉医师协会(ASA)分级、病程(以1年为界)、疝囊直径(以5 cm为界)、术前是否服用抗凝或抗血小板聚集药物以及是否合并低蛋白血症、贫血、糖尿病、前列腺增生等差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 2组一般资料比较(n=80)

1.2 手术方法

2组均气管插管全身麻醉,除内环缺损缝合关闭有差异以外,其余均按照《腹腔镜腹股沟疝手术操作指南(2017版)》[3]的技术方法。脐上10 mm切口,建立气腹,置入10 mm trocar作为观察孔;两侧脐下水平各放置1个5 mm trocar。粘连致密、预计分离困难的阴囊疝疝囊分离至内环口以远2~3 cm处横断,旷置远端疝囊;未进入阴囊的疝囊完整剥离。均使用轻量大网孔聚丙烯和聚乳酸复合补片(自固定平片PP1509G,15 cm×9 cm,柯惠医疗器械国际贸易上海有限公司,国械注进20153130477),补片无固定。对照组内环缺损不关闭。观察组采用3-0 V-Loc可吸收倒刺线五针缝合法关闭内环缺损[6]:于内环口自外侧向内侧连续缝合内环上缘(主要为联合腱)及下缘(主要为髂耻束)3针,针距约1 cm,进针不要过深,以免损伤神经;第4、5针由内环口下缘经过脐内侧韧带后方进针,从内环口上缘出针,将脐内侧韧带后方的腹横筋膜向联合腱拉拢,“U”形缝合关闭内环缺损,注意避免卡压精索。2组均未放置引流,使用3-0 V-Loc倒刺线连续缝合关闭腹膜,逐层关闭各切口。

1.3 观察指标

主要观察指标——血清肿:血清肿指脂肪液、血清液、淋巴液等无菌性积液集聚在局部(手术区域),血清肿的诊断以专科查体、局部症状、影像学检查及穿刺抽液等方式明确,只有表现出临床症状才诊断为临床血清肿[8]。术后7天复查时,若仍自觉手术区域(腹股沟区、阴囊)存在局部肿物或(和)坠胀感,结合查体及彩超提示腹股沟区液性暗区或穿刺抽出浆液性液体,则诊断血清肿。血清肿观察时间为术后7天、1个月及3个月。根据2012年欧洲疝年会制定的腹壁疝修补术后血清肿Morales分型[9],将血清肿分为0~Ⅳ型,0型指无临床血清肿(包含无临床血清肿症状,单纯可通过影像学检查发现的血清肿),Ⅰ型为临床血清肿持续时间小于1个月,Ⅱ型为临床血清肿超过1个月,Ⅲ型为轻微血清肿相关并发症(可能需要治疗的症状性血清肿),Ⅳ型为血清肿相关并发症(需要治疗的血清肿)。

其他观察指标:包括手术时间、术中出血量、术后疼痛评分、术后住院时间,以及损伤、感染、慢性疼痛、复发等并发症发生率。疼痛采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS),范围为0~10分,分数越高,疼痛越明显。术后疼痛采用术后第1天VAS评分评估,术后3个月随访时若仍持续存在影响生活或需要药物控制的患侧腹股沟区或手术区域疼痛,诊断术后慢性疼痛。损伤包括术中内脏(肠管、膀胱等),血管,神经及精索损伤。感染指术后手术部位感染,包括浅表感染(切口感染及窦道等)及深部感染(补片感染)[10]。TAPP手术补片覆盖整个肌耻骨孔,因此术后随访过程中出现的同侧腹股沟疝均认定为复发,包括真性复发(同类型、同一缺损部位)及假性复发(遗漏疝、新发疝等)。

1.4 统计学分析

2 结果

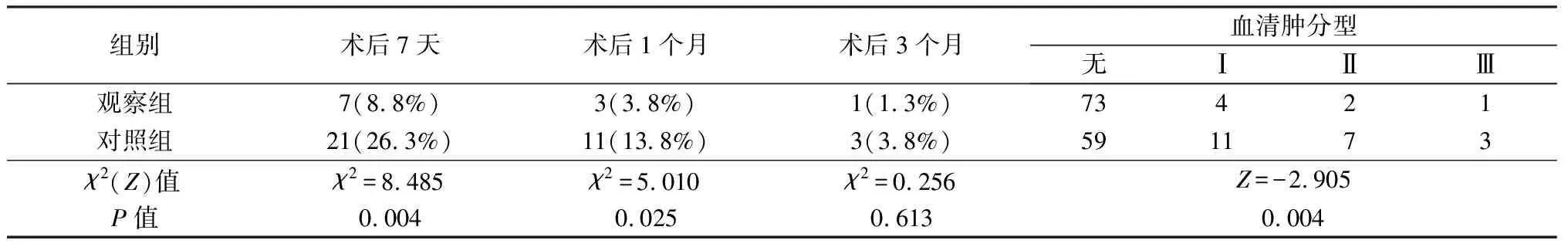

观察组术后7天及1个月血清肿发生率低于对照组(P<0.05),术后3个月2组血清肿发生率差异无统计学意义(P>0.05),见表2。观察组7例血清肿中,Ⅰ型4例,Ⅱ型2例,均经彩超证实腹股沟区液性暗区,随访过程中自行消失;Ⅲ型1例,隔日腹股沟区穿刺抽液4次后积液减少,第1次抽出淡黄色浆液性液体约25 ml,第2、3次抽出浆液性液体10~15 ml,第4次抽出浆液性液体<10 ml,随访至术后5个月血清肿消失。对照组21例血清肿中,Ⅰ型11例,Ⅱ型7例,均经彩超证实腹股沟区液性暗区,随访过程中自行消失;Ⅲ型血清肿3例,第1次穿刺抽出淡黄色或淡红色浆液性液体20~45 ml,隔日穿刺抽液4~5次后积液减少,最后一次穿刺抽出浆液性液体<10 ml,随访至术后6个月血清肿均消失。

表2 2组术后血清肿比较(n=80)

2组均顺利完成手术,未发生中转开腹及损伤等严重并发症。2组对比,观察组手术时间长(P<0.05),手术出血量、术后第1天疼痛评分及术后住院时间差异均无统计学意义(P>0.05),见表3。2组随访时间3~24个月,中位时间15个月,2组随访时间差异无统计学意义(P>0.05),见表3。均未发生感染、疝复发及慢性疼痛等并发症。

表3 2组手术指标比较

3 讨论

TAPP因相对简单、视野好、学习曲线短、可以同时探查及处理隐匿疝和双侧疝等优点,已成为腹股沟疝最常用的术式之一,但术后血清肿难以避免。血清肿的成因有以下几种可能[4,5]:①疝囊处理时过分剥离,创面大,渗出多;②术中精索血管损伤等导致创面渗出增加;③补片材质、网格分布及固定方式不同,异物反应增加创面渗出;④存在无功能区导致渗出积聚,腹膜外组织吸收能力有限等。除手术及局部因素外,王苏等[8]报道,病程长(≥1年)、疝囊直径大(≥5 cm)、术前服用抗凝药物、合并低蛋白血症、贫血、糖尿病、严重前列腺增生者血清肿发生率明显升高。本研究对2组术前这些可能影响血清肿发生的因素进行比较,差异无统计学意义。

3.1 TAPP术中关闭疝环可减少血清肿

有学者提出,对于疝缺损>3 cm的Ⅲ型腹股沟斜疝,关闭疝环有利于减少术后血清肿[11,12],但缺乏大宗病例报道。我们观察到大量未关闭疝环的Ⅱ型腹股沟斜疝术后出现血清肿。本研究结果表明,对于疝缺损>1.5 cm的腹股沟斜疝,关闭疝缺损虽然延长手术时间10 min左右,但能够有效减少术后血清肿,尤其早期血清肿,大部分血清肿在3个月内自行吸收,因此降低早期血清肿发生率尤为重要。关闭疝环减轻血清肿的可能机制是,关闭缩小疝环后减少无功能区和潜在腔隙,使血清肿发生率降低,血清肿体积缩小。虽然关闭缩小疝环理论上无法完全封闭无功能区使血清肿完全消失,但可以改变血清肿的分布:是留在残余疝囊腔还是在腹膜外间隙。留在残余疝囊腔者局部症状较明显。关闭疝环将大部分血清肿限制在腹膜前间隙,利用腹膜前间隙良好的吸收功能,加快血清肿吸收,使更多Ⅱ型、Ⅲ型血清肿转变为Ⅰ型甚至0b型(无临床血清肿症状,单纯可通过影像学检查发现)[9],此结论有待大样本前瞻性随机对照研究进一步明确。

内环口缝合主要技术难点在于缝合过程中可能增加神经和血管损伤风险以及延长手术时间。可采用五针缝合法关闭内环,熟练掌握解剖及缝合技巧,缝合宜浅不宜深,达到关闭内环缺损的效果即可,配合慢吸收的倒刺线,缩短缝合时间,倒刺线吸收避免长期慢性疼痛。本研究观察组术后均未出现急慢性疼痛,不增加损伤和并发症发生率。只要掌握技巧,适当练习,还可以进一步缩短缝合时间。此外,缝合关闭缩小疝环,虽然产生一定张力,但2组术后疼痛评分差异无统计学意义。缝合缩小疝环后缺损范围也随之减小,使疝修补手术从桥接修补转变为加强修补[6],从理论上进一步降低疝复发率。由于腹股沟斜疝TAPP术后复发率较低,加之本研究随访时间较短,样本量较少,2组均无复发,有待更大样本和更长时间随访结果证实。

3.2 其他减少血清肿的方法

针对血清肿的成因,有多种预防血清肿的方法。有学者认为疝囊完整剥除可减少血清肿[13,14],但强行剥离较大疝囊会增加创面,反而增加血清肿的风险[15]。对于巨大阴囊疝,尤其病程长、粘连致密、估计完整剥离困难或费时较长者,相较于完整剥离疝囊,游离至内环口以远2~3 cm横断疝囊不仅在手术时间、技术难度、损伤风险上有优势,而且能有效减少血清肿。而对于未进入阴囊的腹股沟斜疝,若粘连不致密,仍建议完整剥离疝囊,以减少残留疝囊渗出。

轻量、大网格补片有利于减少血清肿的发生,而胶水或钉枪固定网片易引起血清肿。Köckerling等[2]报道TAPP手术采用钉枪或胶水固定较未固定的TEP手术血清肿发生率更高。我国指南[3]推荐,对于疝缺损≤3 cm的腹股沟斜疝可以不固定或采用医用胶固定。我们对于此类斜疝一般不固定。而对于缺损>3 cm的腹股沟斜疝,我国指南[3]推荐可采用疝钉、缝合等机械固定。鉴于文献报道胶水和钉枪固定均会增加血清肿发生率,我们建议对于缺损>3 cm的腹股沟斜疝可以采用缝合固定补片,或采取本研究所采用的缝合缩小关闭疝环缺损的方法。TAPP游离范围太大会有补片移位的担忧,我们建议在充分展平补片的前提下可考虑固定1针,或采用自固定补片减少补片移位。需要注意的是,缝合固定补片时,只有联合肌腱、腹直肌、陷窝韧带和耻骨梳韧带可以用来做机械性固定,避免发生出血及慢性顽固性疼痛;固定线可考虑慢吸收的薇乔线。但在复发疝手术过程中可见,绝大部分都是因为游离范围太小,补片未充分展平,尤其是补片下缘卷曲(精索去腹膜化不充分)导致补片皱缩、移位,引起肌耻骨孔覆盖不全,最终导致疝复发。

Fan等[16]报道放置引流可以减少血清肿的发生,尤其早期血清肿的发生,但拔除引流管后血清肿仍存在,只是将血清肿发生的时间延长至拔管之后,且无形中增加了感染几率,而对于异物补片来说,感染是更加棘手的并发症。因此,我们不建议常规放置引流。

综上所述,缝合关闭疝环虽然在一定程度上增加手术时间,但只要掌握好解剖和缝合技巧,通过适当练习,并不增加损伤并发症,且能够有效减轻术后血清肿,尤其早期血清肿的发生率和程度。应用慢吸收倒刺线缝合更有利操作和减轻术后疼痛。我们建议,对于疝缺损>1.5 cm的腹股沟斜疝,常规关闭疝环,以降低术后血清肿发生率及程度。