综合性干预措施在婴幼儿保留灌肠中的应用

于振燕,傅慧燕,冯 萍,张 丽,高菲菲

(滨州医学院附属医院 山东滨州256600)

保留灌肠是临床常用的一种治疗方法,即将药物灌入到直肠或结肠内,由肠黏膜吸收发挥药物治疗效果,在婴幼儿常见疾病的诊断和治疗中常用[1]。婴幼儿在接受检查和治疗前,多表现为哭闹和烦躁不安,需镇静后才能顺利完成检查和治疗,水合氯醛是儿科常用的镇静药物,多采用保留灌肠给药,也是目前临床进行儿科辅助检查前的一种常用且有效的镇静方法。传统保留灌肠中所使用的方案,药物易对直肠壁感受器产生刺激,导致患儿出现排便反射,药液容易随大便排出,导致镇静失败[2-3]。相关研究表明,合理有效地护理干预能够提高灌肠安全性与成功率,确保灌肠得以顺利进行[4]。综合性干预措施是护理人员通过密切观察患儿情况、改变患儿保留灌肠期间的环抱方式、调整患儿心理状态、挤压方法和灌肠管插入深度减少水合氯醛的排出等方式,为患儿提供合理有效的护理服务,提高小儿水合氯醛保留灌肠的有效性。本研究选取我院门诊就诊的60例患儿,探讨综合性干预措施在其保留灌肠中的应用效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选择2022年4月1日~10月31日在我院门诊就诊且需辅助检查的患儿60例。纳入标准:①辅助检查前医生开具水合氯醛保留灌肠医嘱;②患儿无腹泻及大便失禁;③照顾者有一定理解能力。排除标准:①直肠手术及其他不宜行保留灌肠;②水合氯醛过敏;③肠道感染;④外周神经系统疾病。采用随机方式分为观察组和对照组各30例。观察组男18例、女12例,年龄:<1岁7例、≥1岁23例;检查项目:B超8例,脑电图1例,CT 11例,MRI 7例,听力测试2例,肺功能1例。对照组男20例、女10例,年龄:<1岁3例、≥1岁27例;检查项目:B超5例,脑电图2例,CT 15例,MRI 4例,听力测试1例,肺功能3例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究符合《赫尔辛基宣言》相关伦理原则。

1.2 方法 两组患儿所用药物均为 10%水合氯醛灌肠液,剂量为0.5 ml/kg,极限剂量为每次1 g。

1.2.1 对照组 采用传统保留灌肠法。保持室内空气新鲜,温度、湿度适宜,对家属实施健康教育,做好患儿情绪安抚工作;指导家属协助患儿取左侧卧位、屈膝,操作者按医嘱抽取药物,润滑肛管前端,将肛管轻轻插入肛门,插入深度:婴儿2.5~4.0 cm、幼儿5.0~7.5 cm,注入药物,待肛管拔出时,立即将患儿双侧臀部向中间挤压10 min以上,轻拍患儿入睡。

1.2.2 观察组 实施综合性干预措施,具体如下。①成立小组:成立综合护理小组,对小组内成员进行培训,要求小组成员充分掌握保留灌肠中的操作要点及注意事项等。详细搜集患儿资料,包含饮食习惯、睡眠习惯及大小便习惯等,从而针对性制订灌肠计划。②健康教育:首先对患儿生活方式进行综合评估,通过与家属进行沟通交流,了解患儿生活习惯,从而根据其实际情况,有针对性地制订合理健康教育方案,结合其多方面情况,实施健康教育,告知家属实施保留灌肠的目的、意义及对患儿疾病诊断的重要性与必要性,详细介绍保留灌肠的操作方法,使家属对该治疗方式有一定认知与了解。播放童趣化健康教育卡通视频,增强健康教育的效果,同时可通过卡通视频激发患儿的好奇心,转移患儿注意力。选择患儿喜欢的毛绒玩偶,演示灌肠的方法与流程,并在整个过程中对患儿的心理状态变化予以密切观察,激发患儿勇于面对灌肠的心理,其告知患儿整个操作过程没有疼痛,以缓解其紧张情绪。③心理指导:在实施各项护理干预前,应与患儿建立良好沟通,这也是灌肠能否成功的重要环节。对年龄较小的婴儿,可通过抚触等方式建立良好的关系,增强患儿对医护人员的信任感;对年龄较大的幼儿,则适当通过语言交流获取患儿的好感,从而降低患儿的恐惧感,达到良好心理暗示的作用效果,便于实施各项操作;实施心理干预与指导的同时,向患儿及家属传达灌肠相关知识,使其可以配合操作,介绍成功案例,以缓解患儿及家属在面临灌肠时产生的紧张、焦虑等负性情绪,从而增强患儿灌肠成功的信心,不断拉近医护人员与患儿及家属的距离,促进良好护患关系发展[5]。④灌肠护理:充分考虑婴幼儿肠道特殊性,采取专用的、质地柔软的肛门管,最大限度降低对肠道的刺激;灌肠过程中由患儿母亲以哺乳的姿势环抱患儿于右臂上,臀部抬高10°~30°,操作者按医嘱抽取药物,润滑肛门管前端,将肛门管轻轻插入患儿肛门10 cm,缓慢注入药物,待肛门管即将拔出时,立即使用备好的纸巾用示指按住肛门,轻轻按揉,保持10 min以上,轻拍患儿入睡。护理人员在操作过程中应动作轻柔,对存在哭闹现象的患儿,可以适当借助玩偶、玩具等分散其注意力,并调整药剂温度,以降低患儿应激反应,可将药剂温度进行适当加热,保持36~38 ℃,并遵医嘱应用生理盐水对药液进行稀释,以减少药物对患儿消化系统黏膜的损伤与刺激。灌肠结束后,指导患儿家属继续环抱患儿10 min以上,以减少患儿哭闹,避免灌肠液的排出,观察患儿生命体征变化,视患儿入睡情况指导家属及时完成各项检查。

1.3 评价指标 ①平均哭闹时间:灌肠后观察并记录患儿哭闹到安静的时间。②平均入睡时间:灌肠后从肛门管拔出开始计时到患儿四肢松软,安静入睡为止。③辅助检查一次成功率:辅助检查一次成功率(%)=辅助检查一次成功例数/辅助检查总例数×100%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0软件进行数据分析处理。计数资料行χ2检验及秩和检验,计量资料行t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

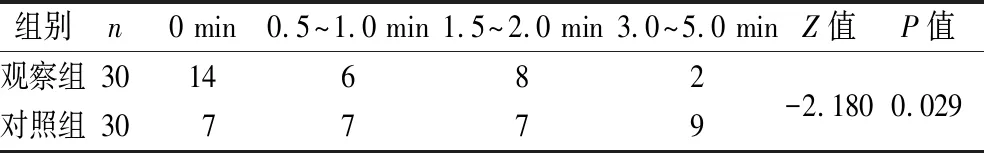

2.1 两组灌肠后患儿哭闹时间比较 见表1。

表1 两组灌肠后患儿哭闹时间比较(例)

2.2 两组镇静起效时间比较 见表2。

表2 两组镇静起效时间比较(例)

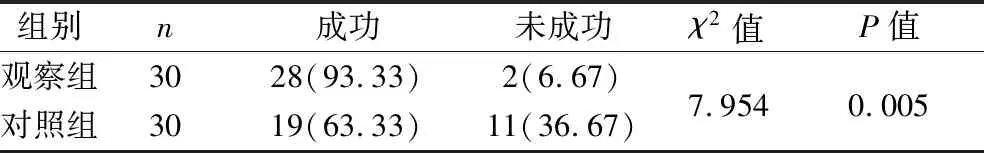

2.3 两组保留灌肠后辅助检查一次成功率比较 见表3。

表3 两组保留灌肠后辅助检查一次成功率比较[例(%)]

3 讨论

大多数婴幼儿在接受检查和治疗前,对医院的环境、医务人员和检查仪器感到害怕和恐惧,表现为哭闹和烦躁不安,只有在镇静后才能顺利完成各项检查和治疗。水合氯醛是儿科常用的镇静、催眠、抗惊厥药物,吸收迅速,醒后无不适[6];其脂溶性高,易透过血脑屏障,患者吸收快,起效快,可维持4~6 h,相比其他麻醉及镇静药物更安全、方便[7]。但因药物微苦,对胃肠道有刺激性,口服给药时极易引起患儿哭闹、呕吐,严重者致呛咳甚至窒息。灌肠操作简便、痛苦小,易被患儿和家属接受,合作性好;但药物对直肠壁感受器产生刺激,导致患儿产生便意,药液容易随大便排出,导致镇静失败[8]。镇静失败存在很多弊端:重复给药不易计算损失的药量,增加了经济负担和家属焦虑、不满,还会增加护士工作量,延长患儿检查前的准备时间。本研究针对需要保留灌肠的婴幼儿,改变婴幼儿保留灌肠期间的环抱方式、挤压方法和灌肠管插入深度减少水合氯醛的排出,提高小儿水合氯醛保留灌肠的有效性。

本研究结果显示,观察组灌肠后患儿哭闹时间短于对照组(P<0.05),说明综合性干预措施能够有效缩短婴幼儿保留灌肠后哭闹时间,也表明应用水合氯醛进行保留灌肠,可以发挥良好的镇静效果。分析原因,由于药物刺激和体位不舒适,患儿易哭闹,患儿哭闹时腹压增大,往往导致药液外溢,影响镇静的效果[9]。本研究采取家属环抱、安抚患儿的方式,减少患儿哭闹时间,减轻患儿腹部压力,防止药液排出。本研究在实施灌肠前,充分了解患儿实际情况,包括饮食及睡眠规律、肠道情况等,通过多项干预措施,最大限度降低对患儿肠道的刺激,减少患儿不适,提高患儿耐受性;通过为患儿调整体位,减少了灌肠液外溢的发生率,通过家属积极配合,充分安抚了患儿情绪。临床中常因插管深度不足导致灌肠液滞留在患儿的直肠下段,刺激直肠内的排便感受器,导致患儿出现排便反应,缩短了药液保留时间,不能顺利地完成各项检查[10]。本研究根据患儿情况,采取专用的、质地柔软的肛门管,减少对肠道的刺激,并将插入深度增加至10 cm,确保药液能够充分吸收,更好地发挥了镇静的作用,缩短了患儿哭闹时间[11]。并且在护理过程中,护理人员保持动作轻柔,有效避免了对患儿机体产生的刺激,同时通过提高药液温度等方式,促进药液尽快发挥作用效果,使水合氯醛能够快速还原为三氯乙醇,对中枢神经系统发挥抑制作用,从而达到镇静与催眠的效果,使患儿能够接近生理睡眠状态,降低醒后不适感[12]。

本研究结果可知,观察组镇静起效时间早于对照组(P<0.05),说明综合性干预措施能够提高婴幼儿保留灌肠中镇静起效时间。分析原因,传统水合氯醛保留灌肠是通过直肠给药法,促使肠道黏膜迅速吸收药物,以发挥药物的治疗效果,由于插入的深度不够,只能保证药物到达直肠下端,可能引发排便反射导致药液漏出,对镇静及治疗效果产生严重影响。此外,本研究采取家属环抱联合增加插入深度,使婴幼儿能够在实施水合氯醛保留灌肠过程中保持头低臀高位,从而有效避免了药液回流的发生,使药液可以顺利进入结肠中,降低了药液对婴幼儿直肠部位产生的刺激,避免药液发生外溢的情况,提高了镇静的效果[13]。水合氯醛有一定的抗惊厥、催眠及镇静的作用效果,且该药物药效时间较长且起效较快,通过口腔/肠道进入患儿体内,能够被肝脏代谢,其效果接近于生理睡眠,且药效相对温和,在临床中无不良反应,可以达到快速镇静的作用效果[14]。此外,在临床中发现,由两侧向中间挤压的方式,灌肠液及大便会从挤压部位上下方向漏出,而通过示指用纸巾顶住肛门的方式能直接有效增加患儿排便的阻力,加以按揉,减少局部药液及灌肠刺激引发的不适,从而减少患儿的排便反应,延长药液保留时间。

本研究结果可知,观察组保留灌肠后辅助检查的一次成功率高于对照组(P<0.05),说明综合性干预措施能够提高婴幼儿保留灌肠后辅助检查的一次成功率。分析原因,小儿直肠的长度为5~7 cm[15],本研究根据小儿生长发育及直肠肛门解剖特点,将插入深度增加至10 cm,此时肛门管的末端可达乙状结肠,乙状结肠的容量大,使滞留于直肠的药液量减少,不容易刺激直肠产生便意,从而提高保留灌肠的有效性,提高了辅助检查的一次成功率。此外,本研究在对患儿进行灌肠时,保持臀高头低卧位,将患儿臀高抬高10°~30°,使乙状结肠处于较低水平,液体由重力作用进入乙状结肠,有效减少了灌肠液对直肠壁的直接刺激[16]。同时,臀高头低卧位时肛门位置高,便于灌肠液的保留。

本研究结果可以证实,综合性干预在婴幼儿保留灌肠护理中的应用效果显著,其护理模式体现在以下几方面:①综合性干预为婴幼儿提供了完整且连续性的干预方案,护理人员能够严格按照水合氯醛保留灌肠相关操作要求,实施全面护理干预与支持,既满足了家属对灌肠治疗的个性化诉求,又可以有效降低患儿在实施保留灌肠期间的不适感,充分缓解了患儿及家属的负性情绪,比常规护理模式更能取得满意效果。②综合性干预措施改变了以往单一的护理模式,在整个干预过程中,护理人员积极鼓励家属参与其中,不但满足了家属参与患儿治疗与管理的希望,还可有效降低外部环境以及医疗行为对患儿产生的影响,提高护理工作效率,有效缩短婴幼儿保留灌肠后哭闹时间,提高婴幼儿保留灌肠中镇静起效时间,便于患儿及早接受检查,提高婴幼儿保留灌肠后辅助检查的一次成功率。

综上所述,采用改变保留灌肠期间的环抱方式,可帮助患儿镇静;增加灌肠管插入深和保持头低足高位,使药物达到乙状结肠部位,避免了药液存留于直肠中,刺激直肠壁引起排便反射;同时用示指按压并轻柔的挤压方法,可有效减少药物和灌肠对直肠的刺激,减轻患儿的排便反射。该方法实用性强,操作简便,安全性高,家属易于接受,值得推广。