因时制宜:沈尹默“新诗人”身份与其书学观念

王 琪

(西南大学文学院,重庆 400715)

发生在20世纪初的新文化运动,意在对旧思想、旧文化、旧礼教进行彻底的批判和纠正。一时间,文学界破旧立新的呼声高涨,“新诗”便应运而生。新诗用白话文来表达诗人感情,打破了传统诗歌固有的形式,是一种“诗体的大解放”。[1]711918 年1 月,沈尹默(1883-1971)在《新青年》上发表了《鸽子》《人力车夫》《月夜》3首新诗,成为新诗的奠基人之一。沈尹默另一个更为人熟知的身份是书法家,其书法以帖学为主,兼涉碑学。在当时盛行碑学之风未退的环境下,他以取法帖学为基础的学书方式是比较传统的。在尚“变”求“新”时代风尚的影响下,他把“新诗人”和“旧书家”矛盾身份集于一体。但若把他置于当时的环境中,则可以发现,沈尹默文化观念中的“新”与“旧”并不可以简单而论,而是各自拥有不同的内涵。剖析这些内涵,我们可以更深入地了解沈尹默的文艺及书学观念。

一、沈尹默新诗成就及其新变

沈尹默虽以书名世,但他在诗学领域亦大有建树,只不过被书名所掩。沈尹默作诗,于新、旧两体均有钻研,但以新诗成就最大,有开创之功,其新诗体现了不少诗歌创作史上的新变。

(一)沈尹默新诗成就

沈尹默时为《新青年》7位编委之一,是文学革命的有力倡导者,他身体力行,突破成规,积极进行新诗创作。他对新诗的首次尝试,便获得了极高的评价。1918年,《新青年》第4卷第1期刊登了9首白话新诗,其中《鸽子》《人力车夫》《月夜》3首为沈尹默所作,以《月夜》最负盛名。

霜风呼呼的吹着,

月光明明的照着。

我和一株顶高的树并排立着,

却没有靠着。[2]1

这首仅有4行的诗,被公认为是中国新诗史上第一首散文诗。胡适也曾夸赞:“几百年来哪有这样的好诗!”[3]如果说《月夜》使得沈尹默在新诗坛崭露头角,那么《三弦》则奠定了他在新诗坛的地位。

中午时候,火一样的太阳,没法去遮阑,让他直晒着长街上。静悄悄少人行路,只有悠悠风来,吹动路旁杨树。

谁家破大门里,半院子绿茸茸细草,都浮着闪闪金光。旁边有一段低低土墙,挡住了个弹三弦的人,却不能隔断那三弦鼓荡的声浪。

门外坐着一个穿破衣裳的老年人,双手抱着头,他不声不响。[4]6-8

一向要求严苛的朱自清,对《月夜》不以为然,但是在谈到《三弦》时,也感慨道:“像《三弦》等诗,是不该遗漏的。”[5]胡适在《谈新诗》中论到:“新体诗中也有用旧体诗词的方法来做的,最有功效的例是沈尹默的《三弦》……这首诗从见解意境上和音节上看来,都可算是新诗中的一首最完美的诗。”[1]71胡适立足于意境与音节,结合新旧体诗的创作方法,认为《三弦》是新诗中“最完美的诗”。

沈尹默在《新青年》陆续发表的新诗共计18首,得到当时文坛俊彦的极力称赞,并对文学界的革新起到了不可估量的作用。但沈尹默的新诗创作并没有持续太久,在1920年《新青年》迁回上海之后,沈尹默结束了其新体诗的创作,转而专注于对旧体诗的研究。

(二)沈尹默新诗之“新”

关于沈尹默新诗中“新”的探析,分为成因和内涵两方面。

1.“新”的成因

环境的影响是沈尹默创作新诗的主要原因。沈尹默出生于1883 年,当时的中国正处于19 世纪末20 世纪初的风云巨变之中。甲午战争、维新运动的爆发,封建帝制的垮台,中华民国的成立,凡此种种都是颠覆性的变化,激荡人心,“变”已经成为那一时期的热潮。中华民国成立后,局势并没有如人们所预料的那样平稳发展,袁世凯、张勋的倒行逆施,军阀混战,旧路不通,有识之士必须寻找新出路。在大环境影响下,文学革命势在必行。

大势所趋,陈独秀于1915年在上海创办《新青年》,并发表《敬告青年》,对当时的青年人提出了自主而非奴隶、进步而非保守、进取而非退隐、世界而非锁国、实利而非虚文、科学而非形象等六点要求[6]1—10,新文化运动由此开始。之后胡适发表《文学改良刍议》,认为文学改良,要从“须言之有物,不模仿古人,须讲求文法,不作无病之呻吟,务去烂调套语,不用典,不讲对仗,不避俗字俗语”[7]做起。接着陈独秀发表《文学革命论》,言辞更为激烈,要求建设“平易的抒情的国民文学,新鲜的立诚的写实文学,明了的通俗的社会文学”[6]136。文学界的改革愈演愈烈,白话文代替文言文的呼声越来越高。“变”的观念在当时的文人心中萌芽,沈尹默也不例外。但直接促使沈尹默尝试新诗的原因则是《新青年》编辑部北迁北京。

沈尹默于1913年进北大教书。1917年,沈尹默在北京琉璃厂偶遇来京出差的陈独秀,并向时任北大校长的蔡元培举荐他任北大文科学长。蔡元培应允,但陈独秀以回上海办《新青年》为由拒绝。蔡元培遂建议陈独秀把《新青年》迁至北京,得到了陈独秀的同意。后陈独秀任北大文科学长,与沈尹默成为同事,并且邀请沈尹默为《新青年》编委。1919年底,陈独秀辞去北大文科学长一职,次年《新青年》编辑部迁回上海。在1917年到1919年这两年多的时间里,沈尹默与陈独秀同在北大任教,又共同致力于《新青年》的创办。陈独秀多年前对沈尹默的书法有提点之恩[8]162,二人也算故交,所以至少在这两年中,二人交流密切。值得注意的是,沈尹默所作的新诗也均诞生在这一时期。也就是说,时风之“变”,是沈尹默创作新诗的主要原因;陈独秀来京,是沈尹默创作新诗的直接原因,如此看来,这或多或少有时代胁迫的意味。

2.“新”的内涵

“新”的观念虽由环境所致,但沈尹默并不是盲目跟风之人。他在《我与北大》中记述:

当时教英文后来当预科学长的徐敬侯。他一开口就是“我们西国”如何如何。他在教务会上都讲英语,大家都跟着讲。有一次,我说:“我固然不懂英语,但此时此地,到底是伦敦还是纽约?”我并且说:“以后你们如再讲英语,我就不出席了。”……好像不用英语,就不足以压服学生。[8]159

在当时求变的大潮流中,沈尹默没有像其他激进文人那样,弃传统如敝帚,因为他深知:“古今只是风尚不同之区分,不当用作优劣之标准。”[9]86这里的“古”“今”也就是“旧”“新”,沈尹默不是一味用否定“旧”来提倡“新”,他认为“新”“旧”各有可取之处。所以他用作旧体诗的方法来作新体诗,在吸收新兴文化中可取之处的同时,继承并发扬传统文化中的精华。陈玉玲曾很到位地评价沈尹默的文学:“沈尹默乃是新旧文化、文学冲突中的典型调和派文人,即以‘不薄今人爱古人’的中庸观点,兼善新旧文学。”[10]

换句话来说,沈尹默新诗中的“新”是对时代需求的充分把握,但绝不是对“旧”传统的简单否定,而是在认识到“旧”的价值后,顺应时代和环境的需要,将“新”“旧”调和,以“旧”为体“新”为用。这是站在更高层次上对传统和潮流的把控,正如他自己所说:“因时制其宜,斯乃百世则。”[2]87

二、沈尹默书学观念中之“旧”探析

关于沈尹默书学观念中之“旧”,主要包含“旧”的体现和“旧”的内涵两方面。

(一)“旧”的体现

沈尹默书学观念中的“旧”体现在对帖学经典的传承上。按照书法史发展的规律,处于朝代鼎革之变时,后一朝初期会顺应惯性承接前朝末期书风。民国初期也不例外,虽然当时由于特殊的社会因素,出现很多不同流派的书家群体,但是总体上是对晚清书风的一种延续。“民初书法从总体上说完全是一个自我封闭的系统。它很少对外采取开放与接纳态度,它只在发展内部寻求到承北碑或承唐的嬗递对应,即使是沈寐叟和吴缶庐也不例外。”[11]沈尹默出生于碑学巨潮正盛的清末,他12岁时开始学习书法,青少年时期正是他书法的筑基时期。更值得一提的是,地不爱宝,在19世纪末20世纪初,甲骨文、西北汉简、楚帛书、敦煌写经等大量书法遗迹出土,大大拓宽了当时书家的眼界。如果按照正常逻辑推理,曾留学日本、思维活跃的沈尹默应该受环境影响,致力于碑学或者新书法遗迹的研究,似乎这样才更符合他“新诗人”和新文化运动推动者的身份,但事实却与之相反。

沈尹默初学捉管时,从黄自元所临欧体入手,后又心追手摹其父友人仇洡之的字。由于师法近人,又游踪未广,所见不周,所以当时他的书法格调并不高。25 岁时在杭州结识陈独秀,陈独秀批评他“字其俗在骨”,这对沈尹默来说是当头一棒,从此以后他立志精研书法。其《学书有法:沈尹默讲书法》云:

……先从执笔改起,每天清早起来,就指实掌虚,掌竖腕平,肘腕并起的执着笔,用方尺大的毛边纸,临写汉碑,每纸写一个大字,用淡墨写,一张一张地丢在地上,写完一百张,下面的纸已经干透了,再拿起来临写四个字,以后再随便在这儿写过的纸上练习行草,如是不间断者两年多。[12]

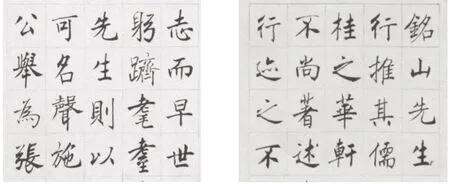

除此之外,沈尹默从米芾上溯“二王”书法,致力于帖学一派,获益良多。1933 年,沈尹默在上海举办了第一次个人书法展,此时书坛,形成了于右任与沈尹默双峰对峙的局面,人称“南沈北于”。于右任致力北碑,潜心草书,沈尹默却以碑学家认为不可学的唐碑入手,融通“二王”一派传统帖学,自成一家。观其楷书《祝寿十屏》,如图1所示:

图1 沈尹默书《祝寿十屏》(局部)

以欧为体以褚为用,足可见沈尹默于唐碑用力之深。观其行书《欧阳修宝剑诗轴》《鲍照白云诗轴》,如图2、3所示:

图2 沈尹默书《欧阳修宝剑诗轴》(局部)

图3 沈尹默书《鲍照白云诗轴》(局部)

皆可看出其行书以“二王”为基,旁涉米芾、智永,从而形成秀雅清俊的书风。沈尹默、于右任二人均有流派形成,对当时书坛影响极大。

综上所述,可以得知,沈尹默的书学观念,与其说是“旧”,倒不如说是对“二王”为核心的帖学传统的继承。在风云激荡的环境下,沈尹默没有跟风盲从,而是选择了一条更为传统的道路逆流而上。书学观念中的这种“旧”与他在文学方面的“新”形成鲜明对比,这同时也是外部环境与自身选择的相互调和。

(二)“旧”的内涵

沈尹默书学观念中的“旧”,实质上是对传统优秀文化的高度承认与肯定。当时,西方文化的渗透,在很长一段时间内影响着不少国人的观念,冲击着国人对传统文化原有的自信。这一时期,国人自信力的丧失在书法界则体现为对帖学经典《兰亭序》的质疑甚至否认,几千年来以“二王”为中心的正统帖学被视为守旧、落后的代名词。在这场论辩之中,沈尹默始终站在维护帖学经典的立场上。在论到《兰亭序》归属的问题时,沈尹默提出:“沙门且莫喜洋洋,《禊帖》仍归俗姓王。”[13]227“沙门”指智永,“俗姓王”指王羲之。沈尹默在这里直接指出《兰亭序》的书写者应是王羲之,反驳郭沫若认为《兰亭序》其文其字乃是智永所托这一论断。沈尹默在其他论书诗中,也多次出现对《兰亭》真伪的看法:

兰亭聚讼闹洋洋,今日连根铲大王。虞写褚临都是幻,鼠须茧纸定何方。隶行异代殊妍质,碑简分工各短长。二篆八分相递让,不然安见宋齐梁。[13]228

论战何分南北洋,更无人事涉张王。交锋专对《兰亭序》,却病多求海上方。胸有疑团文脉乱,言符事实理由长。诚然好辩原非恶,轲也栖遑枉论梁。[13]230

在沈尹默眼中,《兰亭序》毫无疑问是王羲之所作,而他对“二王”的推崇也在诗中表露无疑。他极力维护帖学传统,认为虽然新思想新文化可以被大众接受,但“书法传统历史不容割断”[13]243,应该一以贯之。这是文化自信根植于心的表现,是不以外部环境的改变而改变的。

沈尹默对文化的自信还体现在他对书法是否为艺术的理解上。沈尹默认为,书法与绘画、舞蹈一样,是一门艺术,而且是我国独有的艺术门类。之所以有人怀疑书法的艺术性,是对自身文化的不了解与不自信。“我国人过去有些看轻自家文化,而崇拜西洋文化的习惯,连我国文字不是拼音,不用横写,都觉得有点不对,何况把法书看作艺术,那自然是更加不对了。”[13]89对传统文化自信心的丧失,导致一些普通大众凡事以西方理论为标准,而忽略了中西文化、艺术虽有相通之处,但归根到底,是两种体系。“书法虽是旧的东西,而他的中间,却含有无限的新生命。”[13]141沈尹默站在文人书家的立场,承认书法为“旧的东西”,但他认为这“旧东西”中生机无限,是可以在当代继续存在并且发扬光大的。

沈尹默书学观念中的“旧”,是他遍临百家之后对书法艺术的整体把握。他对帖学道路的坚持反映出他对中国传统文化的自信,这种自信在时局变革、人心动荡的时期是尤为可贵的,也正是这种对文化的坚守,使他彪炳中国书法史册。

三、沈尹默“新”“旧”观念的交互以及对当今书家的启示

(一)“新”“旧”思想的交互

1.“开新局”的时代精神

沈尹默的“新”“旧”观念,并不是相互隔绝的,更多时候,呈现出相互渗透的状态。在论及书法时,他经常强调“古为今用”,这里的“古”、“今”也就是“旧”、“新”。据马国权《沈尹默论书丛稿》载,沈尹默曾云:

值得我们取法的是,前代杰出的书家,没有一个不是既要尽量师承前人优良的体制,又要适合现代,而且要提高现代的风尚,这就可以明白,“古为今用”的实践意义了。[13]82

我们研究古代的东西,是为了今天,如果不能把经过批判而继承下来的好东西,全部掌握住,遵循其规矩,加以改造创新,就不能做到古为今用。[13]59—60

由此可见,沈尹默对于文化的发展有极其清醒的认识,既不是泥古不化,又不是全盘西化。“规律既然是客观存在的,那末,人们就无法任意改变它,只能认识了它之后很好的掌握住它,才能做好一切想要做的事情,才能达到预期的目的。”[13]6这是沈尹默对规律的理解,也是他为学为人所遵循的思想。沈尹默在答赵朴初的诗中写到:“艺苑花争千种艳,史车轮转万年长。追随时代开新局,欲渡盈盈要石梁。”[13]229他提倡古今融合,在旧体制中注入新的活力,让“今”丰富“古”,让“古”为“今”服务。

沈尹默十分重视书法中的时代精神,而这种时代精神必须建立在对传统文化批判继承的基础上。其《书法论丛》云:

写字必须将前人法则、个人特性和时代精神,融合一气,始成家数。[9]154

书法艺术家,既要学习前人的法度,又要创造自己的风格,尤其要有时代精神。[9]162

不论是普通的善书者还是专业书家[12]43,只有前人经典、个人特性、时代精神这三者兼备,才可以创造出好的书法作品。以书者本身为参考系,将“古”与“今”、“旧”与“新”融为一体,这种包容的的文艺观,是他在时代巨变时驰骋艺林的思想基础。

2.“学尽众长”的取法观

“新”“旧”思想的交互还体现在沈尹默书法取法观上。在书法取法时,沈尹默认为不可死守一家,而是广征博取。他在《跋王石谷仿巨然山水》中说:

于此益可想见前贤虽一艺之微,犹致力精博,取多用宏,故所成就得如此,非夫寻常画师以擅一家自名者可同日而语,即此已足为百世学人法也。[12]197

沈尹默提倡转益多师,学习不同书家的面目,以为己用。他虽然是帖学一派代表书家,但是他于碑学亦用工颇深。在受陈独秀的批评之后,他多以汉碑、北碑着手,“用方尺大的毛边纸,临写汉碑……那时改写北碑,临便各种……经过了这番苦练,手腕才能悬起稳准地运用”[12]5。他不因门派之见、一己好恶来随意偏废任何经典,而是用“愿学尽众长”的态度恭敬一切。

沈尹默所推崇的王羲之在学书时也有“博涉多优”的特点。他在评价王羲之时说:

他(王羲之)把平生从博览所得的秦汉篆隶各种不同笔法妙用,悉数融入于真行草体中去,遂形成了他那个时代最佳体势,推陈出新更为后代开辟了新的天地。这是羲之书法,受人欢迎,被人推崇,说他“兼撮众法,备成一家”的缘故。[9]84

……而右军父子在当时却能不为流俗风尚所局限,转益多师,取多用弘,致使各体书势,面目一新,遂能高出时人一头地,不仅当时折服了庾翼,且为历代学人所追摹,良非偶然。[9]86

所以,不论是因为王羲之的“博涉多优”影响了沈尹默,还是沈尹默本身具有“博涉多优”的观念恰合于王羲之,开放包容的书学观念已经贯穿沈尹默的一生。沈尹默之孙沈长庆在分析这种观念的成因时认为:“汉阴乃至陕南南北交融的文化氛围,加之家学渊源带给他的传统文化和江浙文化基因,深深地影响着沈尹默兼容并包的文化精神的形成。”[8]4在当时那样一个青黄不接的年代,沈尹默兼容并蓄的文化观不仅使他在文学、书学领域占得一席之位,而且也对文化的传承做出了贡献,这种观念即使在当今书坛,也应被书家所借鉴。

(二)对当今书家的启示

综观沈尹默的文化观念,既有因时制宜的“新”,又有传承正统的“旧”。“新诗人”的身份没有使他忘本,“旧书家”的身份没有令他泥古,他的观念更多的时候表现为“艺苑花争千种艳”的兼容并蓄。这一切的根源在于,他对我国传统文化的高度自信——对传统文化有自己的见解和清醒的认识,不因时人的诋毁而丧失自我的判断。沈尹默的文化观念,对当今书家启发意义重大。

1.书家身份多样化

对书家个人而言,应适当拓展学习领域,广泛涉足不同学科特别是哲学社会科学学科领域内优秀的文化。在这个越来越提倡专精的社会氛围中,书家一旦拓宽涉及的领域,往往会被扣上不专业的帽子。但放眼历史长河中,仅仅以单一书家身份名世的人几乎不存在。在近代书法高等教育兴起之后,才有书法这一专门学科。历代书家皆以深厚的文化修养为底蕴,书法虽然不为小技,但亦需要其他学科知识的支持。技、艺、道三者应融通为一体,不可偏废。这就要求当代书家,在精研书法本学科的知识以外,于文、史、哲等相关领域应有所涉及,并至少选择一门学科精研。除此之外,书家还可以以艺悟艺,通过对其他艺术门类的学习来旁通书法。身份的多样化,使得书家在艺术创作时有更多的选择,从而丰富书法艺术本身。

2.取舍有度

这里说的是隐藏在师古与开新之中的取舍。书法的学习首先要采用扬弃的态度师法古人,这是毫无疑问的。在此过程中,要留下什么,剔除什么,是应该严肃思考的问题。这就要求我们对书法发展的历史脉络,以及当前所面临的不足有深刻的认识。当代书家所师法的“古”,应是历史上众多书家所共同认可的、经过时间检验的经典作品,而不是某一时期的特殊风潮。当代书家所开创的“新”,是思想上的新,也就是思维的灵活性。要善于发现书法与其他事物、其他学科的相似之处,并把它运用到书法创作中来。切忌对新生事物不加甄别,强行附加于书法之上,而产生不中不洋、不古不今的作品。

3.承认书法艺术的独特性

在中华民族腾飞于世界的今天,中华文化也得到世界的关注。外来文化的渗入与中国文化的世界化同时进行,这极容易造成大众对文化、艺术概念的混淆。我们必须承认书法是中国特有的一门艺术,与世界其他艺术有不同之处,有自己独特的体系,万不可以西方的艺术理论去生硬地解说书法艺术。承认书法艺术的独特性是文化自信的表现,而文化自信则是一切艺术发展的根源。所以当今书法不论是起跑点还是落脚点都应是根植于内心深处的文化自信。

综上所述,沈尹默在文学领域“新诗人”的身份与其在艺术领域坚守帖学传统的书法观念并不矛盾,厚古而不薄今是他文艺观念中的突出特点。通过对这种文艺观念的探析,有助于我们深入理解沈尹默根植于“二王”帖学却兼采碑学的书学观念。同时,在文化交流日益频繁的当代,沈尹默兼容并包的文艺观念也时刻提醒当今书法学习者,既要立足书法经典,又要大胆创新,真正做到师古而不泥古,创新而不跟风。