弗洛里安·多纳斯马尔克影片中的历史叙述、美学主张与隐性逻辑

宋欢 孙超

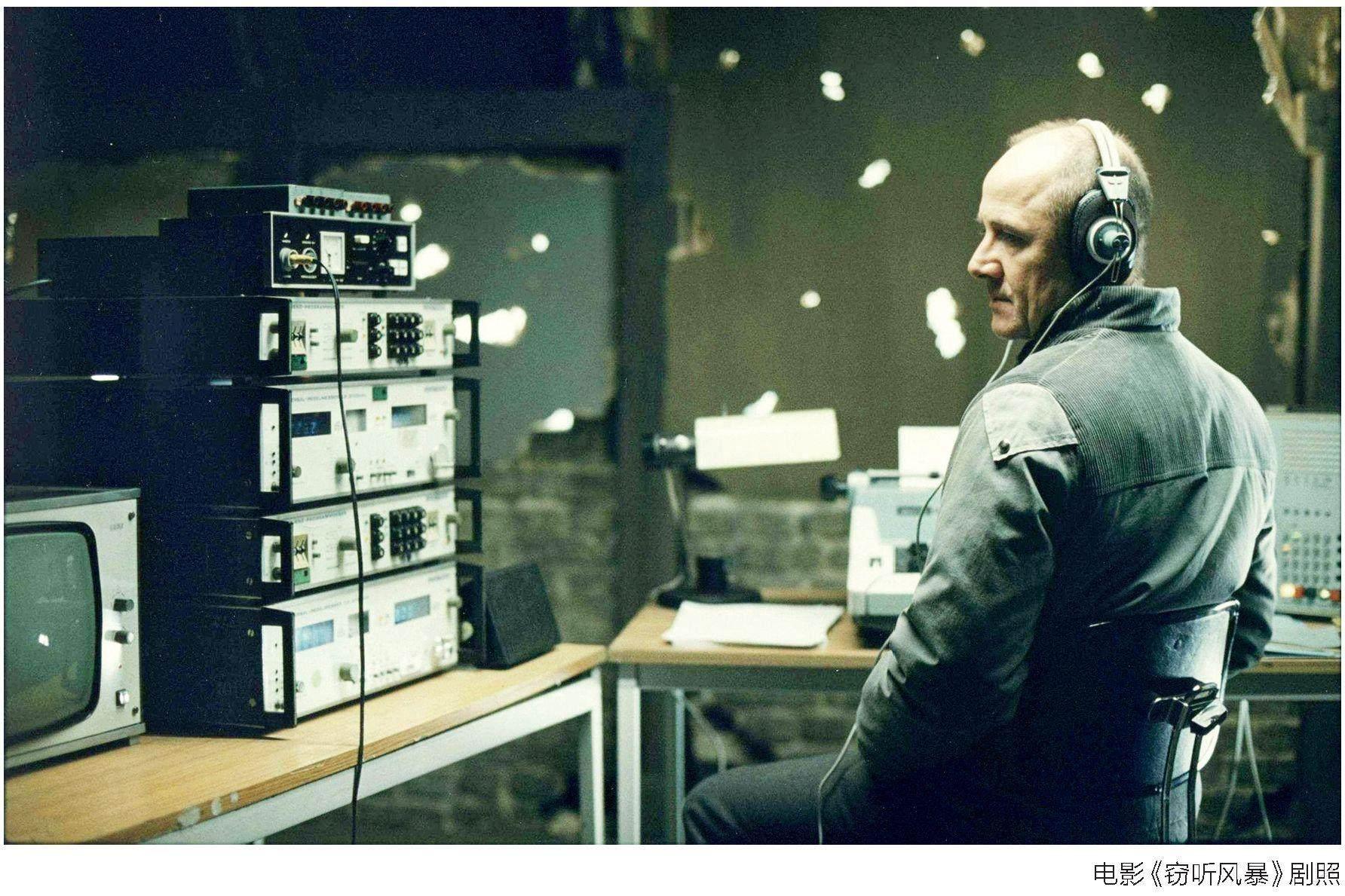

自2006年以电影长片处女作《窃听风暴》一鸣惊人后,德国中生代导演弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克(以下简称多纳斯马尔克)始终保持着自编自导、在长电影周期内制作精品电影的习惯。目前为止,多纳斯马尔克共拍摄了三部电影作品《窃听风暴》(2006)、《致命伴旅》(2010)与《无主之作》(2018),尽管起步较晚,产量也不算多,但每部作品都可以称之为较为优秀的艺术佳作。《窃听风暴》与《无主之作》以具有历史原型的艺术家形象为主线,在其人生的跌宕起伏中讲述了德国近30年的变迁;《致命伴旅》则采用爱情喜剧的方式虚构了几种势力之间斗智斗勇的故事。无论是展现思想博弈如何影响艺术,还是通过象征手法探讨历史变迁中的身份认同命题,弗洛里安·多纳斯马尔克的影片中历史与艺术的纠葛是其故事衍生的核心。

一、从后现代虚构历史视角展开的叙述

与大部分导演从角色位置出发展现历史的做法不同,弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克的电影中历史是先于个人的,他从多重建构的历史视角看向不同角色的人生轨迹。这首先要归功于他独特的人生经历。1973年,多纳斯马尔克出生于德国科隆的一个贵族家庭,他自幼跟随担任汉莎航空公司的高管的父亲辗转于在纽约、柏林、法兰克福和布鲁塞尔等几个城市之间,后到列宁格勒圣彼得堡大学学习俄语。这段难得的经历不仅令多纳斯马尔克掌握了多门语言,也让他穿梭在不同的文化区域中,产生了超越个人或地域局限,从宏观历史出发看待现实问题的思考方式。1996从牛津大学毕业之后,多纳斯马尔克凭借优秀的毕业论文跟着曾拍摄《甘地传》(1982)的知名英国导演理查德·阿滕伯勒学习,在《爱情与战争》(理查德·阿滕伯勒,1996)剧组中担任实习生。这部电影讲述第一次世界大战期间美国记者海明威在意大利战场上与美丽的护士艾格尼丝相爱又分离的故事,战争中种种残酷的景象改变了海明威,与这段有缘无分的恋爱一起令这个年轻人迅速成熟并感到人生无常。将个人境遇与其无能为力的宏大历史相结合的叙事方法也深刻地影响到了多纳斯马尔克。此后,多纳斯马尔克到慕尼黑电影电视学院学习导演专业并拍摄了《杜宾犬》(1999)、《圣堂武士》(2002)等一系列优秀短片作品。这些短片受到环球影业公司的青睐,于是多纳斯马尔克又去环球影业公司下属的学院拿到电影制作硕士学位,在1995年正式开始长片电影的创作。

在筹备9年后,多纳斯马尔克以处女作《窃听风暴》震惊世界并一举拿下了2007年第79届奥斯卡金像奖最佳外语片奖。这部电影讲述监听员维斯勒在监听剧作家德瑞曼生活的过程中渐渐被艺术的世界吸引,最终选择牺牲自己的仕途,凭一己之力保护他们。1989年后,意识到自己被“无名英雄”保护了的德瑞曼将新作献给了被降职为送报员的“HGW XX/7”维斯勒。在137分钟的正片中,多纳斯马尔克为我们展示了从1945年到1989年横跨近数十年的德国社会变迁史,它也对应着维斯勒的心灵变化。他在影片开始是忠心耿耿、冷酷无情的,希望通过监听方式维持国家的稳定;但在发现了文化部长觊觎德瑞曼妻子的私欲,并通过瑞德曼的艺术生活接触到舞台剧、布莱希特的诗集、饱含情感的钢琴弹奏后,维斯勒被体制压抑的人性逐渐复苏,开始转投向帮助艺术家自由创作的一面。《窃听风暴》中的历史并非完全是由精英建构起的官方历史,而是官方历史与边缘历史相结合的产物。维斯勒本身在大学中担任教授,但在一出舞台剧之后便主動请缨要求监听,甚至走到监听对象——女演员克丽斯塔的对面,以粉丝的身份请求她离开文化部长,回到德瑞曼家中……人性的快速复苏与剧情的转折似乎太快太轻易,它完全与“官方历史”的进展同步。不同的角色不断地被选择、组合、虚构进这一繁杂的过程中去。这样的历史与其说接近于“客观”的科学,不如说更接近于在虚构中产生的文学作品。虚构的后现代史观打破了自法国大革命以来,历史作为“未来的助产士”的角色,“在任何地方,历史都被视为进步的,有时是社会政治的进步,有时是持续的技术进步。历史理所当然地为那些绝望者和被剥削者,提供为正义而斗争的希望。”[1]多纳斯马尔克的电影从本体上反对线性时间模型下的历史进步论和大叙事,《窃听风暴》中同一时间迥然不同的监听/被监听空间便是明显的证据。比起历时性的历史演进方式,多纳斯马尔克更擅长在共时性的空间区隔中营造冲突。同时,多纳斯马尔克从研究对象上转向研究日常生活与人类社会史,而艺术创作的世界正是其中的重要组成部分。维斯勒在无人时走进他每天“窃听”的家中,看到那些他听到的事物,钢笔、沙拉叉与布莱希特的诗集都令人感觉亲切而奇妙,就像多纳斯马尔克在人性化的考量中重新对历史进行审视和反思一样。

多纳斯马尔克的最新作品《无主之作》也将艺术与历史的命题放在一起加以探讨,这部电影耗时4年筹备,片长达到3小时。它描述了女艺术家伊丽莎白与其侄子青年艺术家库尔特的心灵世界,也展现出德国的不同境况。影片从库尔特与伊丽莎白去看反对和批判“颓废艺术”的展览开始,德国纳粹政府为了维护统治阶级的意志,对现代派艺术深恶痛绝,库尔特的姨妈伊丽莎白却偷偷地告诉库尔特自己喜欢那些被批判得一文不值的作品。被视为精神病患者的伊丽莎白被纳粹医生卡尔·席邦德送往集中营,长大后的库尔特则与卡尔·席邦德的女儿艾莉互生情愫。两人结婚后来到柏林西区,库尔特在杜塞尔多夫艺术学院学习现代艺术,绘制了一幅面目模糊的“无主之作”。相较于之前的《窃听风暴》,《无主之作》的故事背景、人物关系与艺术命题都更加复杂。有着超乎常人的艺术直觉却遭到纳粹迫害的伊丽莎白和在伊丽莎白的引导下产生了对艺术的兴趣、长大后又娶了席邦德女儿为妻的库尔特同时以模糊的面容出现在一张画像中。身为此画的作者,库尔特对这些被尘封的历史完全不知情,他甚至没有辨认出自己的岳父,只将他当作新闻照片中一名普通纳粹军官;但是“无主的”艺术却在冥冥之中将一切都联系了起来。“(在不同的时代)致力于研究生命、劳动和语言的分析家们处于不同的‘话语世界,培养了不同的再现方式,并受制于词与物本质关系的不同概念。因此,任何公认的人文科学的隐含内容都必须是一种再现方式,被看作是把词与物连接的唯一的可能途径。”[2]这幅没有主体、以三个人的模糊面容同时表现主体的“无主制作”反映的正是“无主”的历史本身。它不是像壁画一样被忠实记录下来的东西,而是创作者在艺术创造范畴中的改编与虚构。在影片的层面上,这部乃至多纳斯马尔克所有的历史电影同样是建立在后现代历史学研究基础上的“无主之作”。

二、多元化与大众化的美学新主张

多纳斯马尔克的电影打破了常规的历史叙述,以“无主之作”撰写了一部散点叙事、充满断裂与日常的后现代历史,而其美学风格也相应地把完整的话语符号再次还原为人们日常经验中的多元化片段体验。在一般的审美话语中,美的构成如同一般的言语一样应该首先是艺术符号的能指和所指关系。观众能明确从其中发现能指与所指,艺术符号与现实指涉物,这就形成作为独立中介物的艺术符号与日常世界之间的意指关系。然而,多纳斯马尔克的电影中却充满艺术和实在世界的疏离,他的电影中充满无法令常人理解、很难找到其在现实中对应所指的影像符号。例如《无主之作》中的伊丽莎白,她有着请几位大巴司机同时鸣笛的习惯,她像听音乐会一样在停车场中张开双臂,感受车辆鸣笛时蕴藏的无限能量;在代表青年学生向领导献花之后,伊丽莎白着迷一般地在家中弹起了钢琴;见到目瞪口呆的侄子库尔特后不仅不避讳,还以一脸着迷般的表情称赞小字二组的a是世界上最美妙的音符,包含了世界的一切。为了创造这个音符,她在钢琴上一遍一遍地敲击对应的琴键,甚至激动用烟灰缸敲桌子、敲脑门,让库尔特在这些声音中感受“那个包含了一切的音符”。在拍摄这几个场景时,多纳斯马尔克的镜头语言与声音设计并未明显表明创作者对这一反常行为的态度,鸣笛声并未加上特殊的音效混响,画面语言也只是三次围绕伊丽莎白展开的摇镜头;而用玻璃烟灰缸砸头的部分则在她与库尔特视线的正反切换中完成,伴随着她声称“美妙音乐”的只有令人毛骨悚然的砰砰声与受伤的额头。伊丽莎白的形象介于疯狂与敏感的艺术家之间。这样的美学风格已使电影的视听构成脱离了朴素的原始的形态,艺术语汇和表达方式与日常语言和表达方式相去甚远。作为导演和编剧,多纳斯马尔克放弃了对艺术符号和审美符号区别的执着探索,摄影机镜头沿着相对客观的轨迹前进,似乎表明导演将电影视为不需要创作者加以过多干涉、在自然情景中自在自为的自主存在。这也实际上反映了现代社会中知识和经验越来越严重的分离,多元化的生活情景产生了多元化的审美内容。

如果说《窃听风暴》还存在艺术符号解释规则的确定性和普遍共识,或者说创作者和普通观众之间存在着相当一致的约定,如色调冷暖代表主人公心态转化的“潜规则”等,那么多纳斯马尔克在《致命伴侣》时已经致力于挑战并打破艺术与实在的参照意义与和谐性了。《致命伴旅》走了一条与《窃听风暴》截然相反的制作路线,采用完全的好莱坞电影制作模式,用超大预算在巴黎与威尼斯的豪华酒店中取景、安吉丽娜·朱莉与约翰尼·德普加盟,完全成了一部标准的纯商业化电影。然而,其中男主人公的身份谜团成为影片中的“麦克格芬”,到影片最后才揭开男主人公弗兰克就是被多方追缉的大盗亚历山大。他为了从多方势力中脱身整容并伪造了自己亚历山大情敌的身份。在商业电影的外壳下,外貌——内心这一符号中的能指与所指悄然发生了滑动,观众以为的“亚历山大”只是弗兰克花钱雇来的替身,拥有美国教师身份、行为与举止荒诞滑稽的弗兰克才是真正的亚历山大。外貌相对于真实身份的偏差联系构成了电影叙事的核心诡计,指涉物的不同联系暗示了电影的不同形态和特征以及一场关于艺术符号的危机。艺术意义的古典范式在现代发生了变革,以理解和解释艺术符号的意义的那些游戏规则突然失去了效用。“作为艺术意义规则创造者的艺术家,在强大的创新冲动驱使下,一方面有意打碎传统艺术的意义规范,另一方面又雄心勃勃地发明了许多新的规范。”[3]不同的容貌与身份对应着同样的人,需要女主人公用心感受与分辨。她在一场伴侣游戏中爱上了同一个人,说明任何审美对象都是审美主体关系的对象,因而,审美话语的意义就不是一种静止的事物,而是只存在于动态的过程中的片刻体验。

审美话语的意义分散的直接后果便是审美的大众化,这是一种消解贵族特权和专业论断的过程。符号的意义完全在读解中才能完全体现,这一无关既定之时过程才是大众化的最终理想境界。在多纳斯马尔克拍摄的影片中,这种审美多元化大众化的主张在《无主之作》中可以体现。多纳斯马尔克力主自由、独立、发自创作者内心的创作。这些问题与审美的多元主张联系在一起,也是历史境遇中文化大众化的体现。

三、历史书写的建构话语与隐性逻辑

至此,多纳斯马尔克在历史与艺术的维度都提供了看似客观与准确的知识。但正如所有的叙事影片都是话语建构的结果一样,当代社会并不存在任何纯然客观的知识。历史与艺术总是以多变的形式和隐晦的关系与权力相关联。在多纳斯马尔克的电影种种令人认同落泪的表象下,还隐藏着隐形的权力逻辑。在20世纪前,我们以为历史是一种客观的、能体现出某一种真理的形态,而艺术是令生活更加美好的、带着崇高意味的精神追求;但20世纪启动的巨大历史能量则令人类反省包括历史与艺术在内的诸多学科。本雅明等思想家意识到历史作为一种文献形态,它本质上是与权力相关的。

多纳斯马尔克的历史电影同样在艺术范畴中完成了一次历史书写,而历史电影作为一种文本,最重要的意义和价值是给统治提供合法性的逻辑。“胜利者”的书写包含很多层面的意义,它既是站在胜利者的主体位置上对自身的书写,也是站在这一位置上对失败者的书写。《窃听风暴》中的维斯勒奉命监听艺术家夫妻的生活,但艺术令维斯勒人性觉醒,其中文化管制一定程度上延续了纳粹党的逻辑,它站在心灵与艺术的对立面制造着种种悲剧;《无主之地》中的纳粹医生席邦德戕害人类的行为似乎只是“奉命行事”,他对待家庭自有一套威严中含有关心的态度,甚至以高明的艺术拯救了俄国军官的孩子。在二战结束之初德国是最大失败者,所有电影当中纳粹都是残暴无情的;但在冷战结束后西方资本主义阵营胜利,这时关于二战的电影叙述便出现了可以被理解的纳粹形象。历史是胜利者的清单本身是在多个层面上发生的,它提示人们历史和权力的关系。

结语

多纳斯马尔克的電影在历史叙述与美学主张中刻画出后现代主义范式的审美经验与生命经验,并将胜利者逻辑隐藏在其中。他反复进行这样的逻辑书写,意味着人们无法在当下日益深刻的现实当中立身,或者说这样的电影在重新寻找一份现实的、主流的、和解的力量重构方面仍旧需要做出努力。

参考文献:

[1][英]约翰·伯格.简洁如照片[M].祝羽捷,译.桂林:广西师范大学出版社,2021:14.

[2][美]海登·怀特.后现代历史叙事学[M].陈永国,译.北京:中国社会科学出版社,2003:223.

[3]周宪.文化表征与文化研究[M].上海:上海人民出版社,2015:31.