主播情绪感染对直播购买意愿影响研究

白 潇,彭念姣,苗霄宇

(1.中山职业技术学院 教育科学学院,广东 中山 528400;2.对外经济贸易大学 深圳研究院,广东 深圳 518063 ;3.深圳大学 管理学院,广东 深圳 518061)

1 引言

近年来,直播电商进入了高速发展的黄金时期。直播从过去作为电商消费的替代方式和尝新探索,正在逐渐转变为许多消费者的第一选择。在疫情的推动作用下,2020年开始直播电商出现了爆发式增长。2020年3月到2020年12月,电商直播用户增加了1.23亿,总用户达到了3.88亿,占我国互联网总用户的39.2%[1]。2021年,我国直播电商市场规模达到了1316.5亿元,同比年增长率高达37%[2]。直播电商的出现,不但以优惠的价格、高度的互动、专业的话术获得了越来越多消费者,还在一定程度上将传统电子商务以图文为主的静态营销变为了以主播展示为核心的实时动态营销。直播电商中主播占据了画面的中心位置,他们通过与观众的实时互动进行产品介绍、答疑和售卖,其表现决定了整场直播的效果。热情洋溢的主播能够用自己的激情带动起整个直播间的氛围并大幅提高观众对产品的兴趣,反之情绪不高的主播则难以带来足够的观看量和销售量。尽管主播的表现对直播有直接的乃至决定性的作用,现有研究中,对主播作用的研究依然较少,而对主播情绪作用的研究更是寥寥。基于以上研究价值,为了填补过往研究空白,文章基于情绪感染理论,通过情景实验设计和在全国范围内收集问卷数据,分析了主播情绪对观众的传染作用和对直播效果的影响,并据此对电商直播行业提出实践性建议。

2 文献综述

情感可以看作一套包含一系列组成要素的包裹,包括意识,面部、声音和姿势的表达;神经生理和自主神经系统活动;以及工具行为[3]。这些情绪元素塑造了人们的情绪体验和行为,通常决定了情绪传染,它包含了“心理生理、行为和社会现象的家族”[3]。情绪传染的先天决定因素包括先天刺激特征、后天刺激特征、心理模拟和情绪意象,导致那些主要由相似或互补情绪形成的反应性表现[3]。在许多情况下,情绪感染会自动、无意和无法控制地发生[3]。当这种情况发生时,一个人的面部表情、发声、姿势和动作会自动模仿和同步另一个人,这是情绪趋同的原始趋势的结果[3]。人们的情感传染和趋同被使用了现代精密仪器或大量数据的实证研究所验证。Dezecache等人发现情感传染可以在人际之间传递,通过观察面部肌电图活动(EMG)和皮肤电导反应,一个人的情绪可以通过中间人自发传导给第三方,即使这个中间人的情绪信号无法被明确识别,而这种情绪不仅限于积极情绪,还包括恐惧这种消极情绪[4]。McIntosh利用EMG验证了人们自动模拟他人情绪的倾向,并发现模拟情绪并非是基于社会互动,而仅仅是先天的或自动化反应。实验室环境下的精密测试可以为情绪感染提供有力的数据支持,但往往受制于情绪表达方式和线下环境的限制[5]。

不少学者寻求了解社交网络中的情绪感染及其效果,证实了情绪感染在网络互动中也存在,而积极兴趣的促进参与效果更强。有研究发现,带有情绪的视频被转发的机会比无情绪的视频要高,而积极情绪的视频转发机会高于消极情绪视频[6]。Kramer等人基于对facebook发帖的研究,揭示了人们接触到积极情绪的帖子会抑制他们发布消极情绪的帖子,并促进他们发布带有积极情绪的帖子,反之亦然[7]。随后,Ferrara和Yang的研究进一步验证了带有情绪的帖子会对读者产生情绪传染作用,这对积极和消极情绪两种情况都适用[8]。

情绪传染的作用不仅仅是引发情绪接收对象的情绪变化,还会导致相应的行为,这在管理和商业领域中得到了长期的关注和研究。在早期的研究中,Pugh率先关注了情绪传染对顾客的作用,其揭示了员工情绪会传到给顾客,进而提高顾客的正向服务评价[9]。随后,Tsai和Huang的研究证实了员工对消费者的情绪感染会带来返回店铺意愿的提升[10]。Barger和Grandey的研究则验证了员工对消费者情绪的感染作用,以及带来的对服务质量评价及满意度的积极作用。

除了这些面对面遭遇服务的研究外,学者还关注了静态照片和视频的情绪对接收者的行为影响。研究验证了静态照片中模特的微笑会在情感感染的作用下,影响消费者对产品的评价,而真实的微笑比虚假微笑的情绪感染效果更好。Du等人的研究表明,当服务失败时,视频展示的员工负面情绪会通过传染给顾客强化其负面情绪的增长,而在服务恢复期,员工的积极情绪则能够通过传染抑制顾客的消极情绪增长。

总体而言,情绪感染的研究范围既包括情绪感染的作用本身,也包括情绪感染所带来的后续影响。虽然已经有研究为我们揭示了情绪感染对管理和商业方面的影响,但通过文献回顾可以看出依然存在研究方面的不足和空白。首先,大部分的研究都关注积极情绪在客户反应方面的作用,而对消极情绪的作用和影响了解不足。其次,对新的情绪承载媒介——例如直播的研究不足。直播作为社交媒体有自己的特殊性,包括实时高度互动性、主播为中心、播放时间长等,这些都对主播情绪有更高要求,也会放大情绪感染的作用。最后,过往研究发现,情绪劳动会影响情绪传染作用,但直播领域还没有对这两者交互作用的研究。

3 研究假设

人们可以感受并自发模拟、靠近他人的情绪,Hatfield等人将这种倾向称为原始情感传染[3]。过去的大量研究集中在对人们积极情感传染方面,它象征着友好、快乐等正面状态的展示,是人际交往中被期待和喜爱的表现。现有的实证研究都证实了积极情绪的传染作用,它们可以通过面对面传播[5]、中间人传导传播[4]、照片传播[12],也能通过社交网络实现传播[7]。最新的研究表明,直播中主播对观众的情绪感染作用是成立的。据此,本研究认为直播场景下主播的积极情绪能够预测观众的积极情绪,并提出以下研究假设:

H1:主播的积极情绪会正向影响观众的积极情绪。

原始情感传染理论没有特意区分什么样的情绪会传染,什么样的情绪会引发反传染(countercontagion)。虽然Hatfield等人提到愤怒可能会引发人们恐惧情绪的反应,但这是在人们捕捉和模仿强大愤怒的瞬间之后产生的。后来的实证研究更多地验证了负面情绪也会传染而非反传染的效应,如Dezecache 等[4]、Ferrara 和Yang等[8]的研究。因此本研究也预设直播中主播的负面情绪会引起观众的负面情绪,而不是与之相反。

H2:主播的消极情绪会正向影响观众的消极情绪。

情绪传染不仅仅意味着情绪在不同主体之间的传递,还被证实会显著影响和顾客相关的结果。早期研究发现积极的员工情绪状态能通过情绪传染提高客户的服务质量评价。Tsai和Huang发现员工的积极情绪会通过感知的友好度间接影响顾客再次返回商店的意愿[10]。相关研究除了验证了积极的情绪感染作用会带来正向的顾客结果之外,还更加细致的探讨了微笑的强度和真实程度与传染效果及顾客结果的关联。过去这些研究主要集中于面对面的服务过程,对直播的关注很少。迄今只有Lin等人的研究通过直播视频、文本和其他数据分析揭示了主播的快乐会让观众更快乐,也能带来更多的观众规模、参与和打赏。

H3:主播的积极情绪会通过观众的积极情绪正向影响观众的购买意愿。

绝大部分情绪研究,尤其是关于情绪传染和顾客结果的研究主要集中于积极情绪。但直播中主播的情绪类型是更加丰富的,而且由于长时间占据画面的中心和作为绝对的直播间活动主角,主播的情绪作用会比日常服务场景下更加突出和重要。因此文章认为,有必要考察直播场景下消极情绪传染作用对观众/顾客意愿的影响。虽然以往研究没直接揭示消极情绪传染作用对顾客结果的影响,但有些研究依然可以给我们启示。Du等人发现员工的消极情绪水平会通过传染作用影响顾客的消极情绪水平,证实了消极情绪传染作用在员工和顾客之间存在。Wu和Wu验证了员工消极情绪间接影响了主管消极情绪和员工表面表演的关系,揭示了消极情绪传染会给组织带来潜在威胁。结合过往研究普遍认为积极情绪传染能带来正向的顾客结果,那么我们有理由认为,消极情绪传染会导致负向的顾客结果。

H4:主播的消极情绪会通过观众的消极情绪负向影响观众的购买意愿。

4 研究设计

4.1 实验设计

为了能够准确测量观众情绪与主播积极和消极情绪的关系,以及主播特定情绪类型对观众持续观看和购买意愿的影响,本研究采用了情境实验的设计。笔者邀请了主播在抖音平台进行直播,并对她展现积极和消极情绪的直播片段进行了录屏。通过控制主播的讲话内容、肢体动作、穿着和背景,以保证只有情绪变量对观众反应产生作用。

4.2 问卷设计与数据收集

问卷主要包括观众情绪、观看和购买意愿、背景调查三部分内容,其中观众情绪测量使用了积极情绪和消极情绪的量表,对持续观看和购买意愿的测量分别采用了两个问题,并询问了参与者性别、年龄、受教育情况、收入等背景信息。

在正式收集数据之前,先进行了操作检查。笔者将积极情绪和消极情绪视频分别随机发放给参与者,共收集229份问卷。问卷要求参与者对主播积极情绪和消极情绪进行打分,通过SPSS进行独立样本T-检验,结果表明对观众而言视频材料的积极情绪和消极情绪有显著差异,他们能够识别相应的情绪类型。

通过问卷星平台进行问卷发放,共回收有效问卷1023份,其中积极情绪组509份,消极情绪组514份。

4.3 样本基本情况

在1023 名参与者中,有 377 名男性和 646 名女性,分别占比36.9%和63.1%,性别分布较为合理。其中大部分观众是中青年,25-30岁占31%,25岁以下、31-40岁和40岁以上的占17%、24.8%、26.1%。参与者大部分都接受过本科教育,占比为57.3%,36.6%的参与者学历在专科或专科以下,仅有6.1%参与者学历在硕士或以上。从收入来看,每月收入在5000元以下的占28%,5000-10000元的占40.25%,10000元以上为31.75%。观众观看直播的时间相当平均,28.9% 的人每周观看 30 分钟到 1 小时,而 33.5% 的人会观看1到3小时,31.4% 的人每周可能会花费超过 3 小时的直播时间。在喜欢的直播类型上,43.2%的观众更喜欢看娱乐性的直播,大部分(56.8%)的观众更喜欢电商类直播。

4.4 信效度

运用SPSS对数据进行分析,克朗巴哈系数均>0.77,说明构念内部题项的一致性较好,有较高的测量信度。效度检验中,KMO值为0.876>0.6,Bartlett球形检验p值<0.001,具有显著性,说明题目适合进行因子分析。因子分析中,旋转后的成分矩阵所有题项的因子荷载都大于0.5,说明聚合情况较好。

5 结果分析

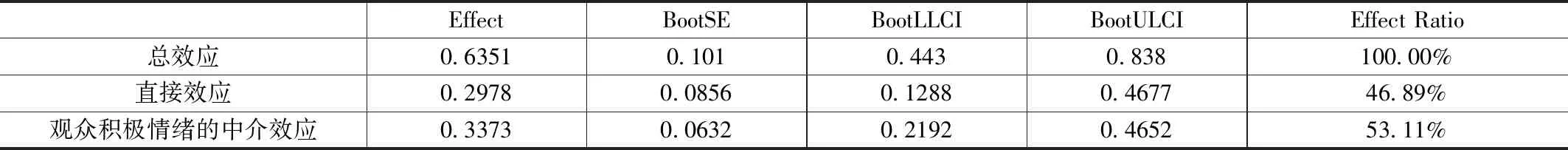

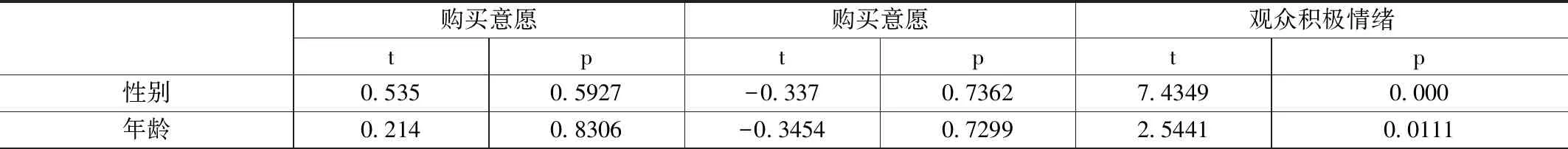

运用SPSS的插件PROCESS的模型4进行中介效应分析。结果表明,控制变量,加入控制变量后,主播的积极情绪对观众的积极情绪具有显着的正向影响,H1得到支持(表1)。主播消极情绪正向预测观众消极情绪,支持H2(表3)。观众积极情绪对主播积极情绪影响观众购买意愿的中介效应显著(B=0.3373,SE=0.0632,95% CI=0.2192;0.4652),H3被支持(表2)。观众消极情绪在主播消极情绪负面影响观众购买意愿中的中介作用显著(B=-0.2467,SE=0.0402,95% CI=-0.3298;-0.1731),H4得到支持(表4)。

表1 观众积极情绪的中介模型验证

表2 总效应、直接效应及观众积极情绪中介效应分解表

表3 观众消极情绪的中介模型验证

表4 总效应、直接效应及观众消极情绪中介效应分解表

6 讨论

6.1 主播情绪传染

研究结果验证了直播场景下主播情绪传染的效果。通过对H1和H2的验证,表明在直播场景下主播的积极情绪和消极情绪分别会引发观众的积极和消极情绪。这意味着通过直播这种在线互动的介质,情绪的传染能够发挥作用。这为情绪传染理论增加了新的适用场景。从直播实践角度,大部分主播在直播中维持积极、热情的情绪状态只是出于习惯和常识,我们的研究从理论上为情绪策略的选择提供了支撑。

6.2 主播情绪对购买意愿的影响

过去很少有研究关注主播情绪对观看和购买等直播效果的影响,通过情境实验的设计和数据结果验证了情绪的商业效果。H3和H4的验证说明主播的积极情绪能够通过正向影响观众的积极情绪,使其购买意愿提升。另外,除了情绪传染作用之外,可以看到,主播积极情绪和消极情绪分别对观众购买意愿有46.89%和61.16%的直接效应,这说明主播情绪在很大程度上可以直接作用于观众的购买意愿,消极情绪对观众购买意愿产生直接负面作用的比例成分更大。说明除了情绪感染的机制外,主播情绪直接地影响了观众的购买意愿,而消极情绪的直接作用效果非常显著。

7 建议

研究结果发现,无论是通过对观众情绪的传染,还是直接影响作用,主播的情绪状态都对观众购买意愿有显著影响。因此,为了提升直播业务效果,可以从主播情绪管理方面给予更多关注和重视。建议主播培训机构、MCN或直播运营公司等相关主体:一是将主播情绪培训纳入就业培训之中;二是对日常主播的直播情绪状态进行监测和下播复盘;三是给予主播更多的团队支持和职业保障,促进主播以更加积极的情绪状态开展直播工作。