重症医学科持续质量管理模式的应用价值

闫荣燕

陵城区人民医院重症医学科,山东德州 253500

重症医学科作为医院的重要组成,所收治的患者均是危急重症患者,此类患者的病情进展速度快、治疗难度高,稍有不慎就可能威胁患者的生命安全。进入重症医学科的患者往往需要24 h 持续性监测体征,针对发生异常体征的患者进行救治,除治疗措施外也要采取护理干预措施。在护理人员管理中,常规管理模式要求护理人员在科室制度内完成本职工作,但总体上看,制度内容较为宽泛,管理细节不足,并未有效提升护理质量[1]。持续质量管理模式作为广泛应用的管理模式,根据过往护理管理中的问题,提出相关的管理新措施,改变既往护士管理中的不足,让护士不断掌握专业技能、学习全新的护理技巧,并为科室中的患者提供精细化管理,减少护理管理工作中的差错率。本研究选取2022 年1—12 月陵城区人民医院的护理人员40名作为研究对象,分析持续质量管理模式的应用价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院的护理人员40 名作为研究对象,2022年1—6 月实施常规管理模式,作为对照组(n=20),2022 年7—12 月实施持续质量管理模式,作为观察组(n=20)。对照组:年龄24~38 岁,平均(30.32±3.32)岁;ICU 工作时间2~9 年,平均(5.43±1.21)年;学历:大专12 名、本科及以上8 名。观察组:年龄23~37 岁,平均(30.67±3.32)岁;ICU 工作时间2~10年,平均(5.87±1.34)年;学历:大专13 名、本科及以上学历7 名。两组护理人员一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:所纳入的护理人员均同意参与临床研究;工作时间均超过1 年者;具有丰富ICU 护理经验者。

排除标准:实习生;工作时间在1 年以内者;不同意参与研究的护理人员。

1.3 方法

对照组在重症医学科常规管理制度下开展护理工作。护士长根据常规管理方案,为每个护理人员分配责任患者,要求护理人员轮班24 h 监测其体征。护士长定期进入科室巡查,观察患者情况的同时,评估护士操作是否到位,并给出操作不足的意见,让护理人员改进,若其屡教不改,则予以奖金、科室批评等惩处。

观察组采取持续质量管理模式。该管理模式的重点在于规范护理人员行为,提升护理人员的专业技能,降低护理管理中的差错率,让护理人员以患者的安全为中心,提供专业化的护理服务,并改进常规科室管理的不足。①分组管理:将20 名护理人员分为不同的小组,整体管理组有10 名成员,并选出1 名沟通及管理能力强的作为组长,对小组内的护理人员统一调配。办公组有3 名护理人员,负责文书及药物的管理工作,护理人员遵医嘱准备药物及给药治疗,并做好后续的文书书写工作[2-3]。设备管理组有4 名人员,重症医学科涉及的设备较多,配置专门护理人员进行管理,确保科室内的物资充足,对科室内部的仪器设备维护,并管理科室内的耗材供应。护理带教组,有3 名护理人员,主要是主管护师,具有一定的教学管理能力、科研能力,研究科室中发生差错的现象,给出解决问题的办法,对科室中新进的护理人员进行培训。②明确岗位职责。在重症医学科护士长的管理下,整体护理小组及其他小组相互配合,做好科室内的质控工作,积极参与各项护理管理活动中,确保科室护理任务顺利完成。带教小组也负责质量管理工作,向护士长汇报每组的工作情况,及时发现各组面对的问题,与小组组长及组员进行沟通,解决其中的问题。根据科室内危重患者的病情特点,整体组组长对护理人员工作进行安排,及时督促小组内成员高效地完成工作。带教小组监督科室工作开展情况,确保有条不紊地完成各项工作。带教小组与整体护理小组等相互配合,完成质控管理,利用业余时间,对科室内的成员进行培训教育,提升科室内的成员的业务水平及管理能力[4]。③考核机制。护士长应提升各组护理人员的积极性,通过奖金系数系统鼓励护理人员开展精细化的护理工作,对于表现好及家属满意度高的护士,对其进行表扬,增加护士的奖金数额。每个月各个小组都接受考核,考核不良的护士接受惩处,降低其奖金或者让其进一步培训,停职学习3~5 d。每个月考核完成后,实施质量改进措施,在下个月对管理质量差的环节重新处理。

1.4 观察指标

①护理质量:包括急救质量、基础护理质量、安全管理质量、感染管理质量,每个项目为25 分,共计100 分,分值高代表护理管理质量良好。②护理满意度:护士长在管理1 个月后,对护士满意度进行评价,对其操作技术、服务态度等指标综合评价,共计100 分,≥80 分为非常满意,60~<80 分为满意,<60 分为不满意。满意度=(非常满意人数+满意人数)/总人数×100%。③护理差错率:统计护士在工作4 个月的差错率,包括书写差错、消毒差错、核对差错。

1.5 统计方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料符合正态分布,以(±s)表示,组间差异比较进行t检验;计数资料以频数(n)和百分数(%)表示,组间差异比较进行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

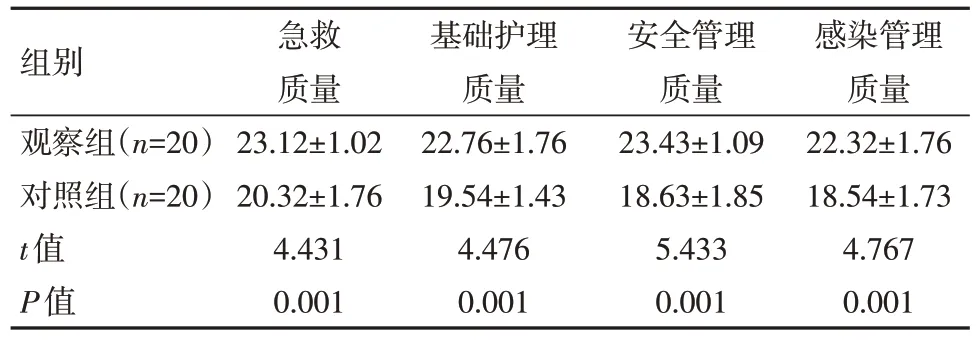

2.1 两组护理人员护理质量评分比较

观察组护理质量评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组护理人员护理质量评分比较[(±s),分]

表1 两组护理人员护理质量评分比较[(±s),分]

组别观察组(n=20)对照组(n=20)t值P值急救质量23.12±1.02 20.32±1.76 4.431 0.001基础护理质量22.76±1.76 19.54±1.43 4.476 0.001安全管理质量23.43±1.09 18.63±1.85 5.433 0.001感染管理质量22.32±1.76 18.54±1.73 4.767 0.001

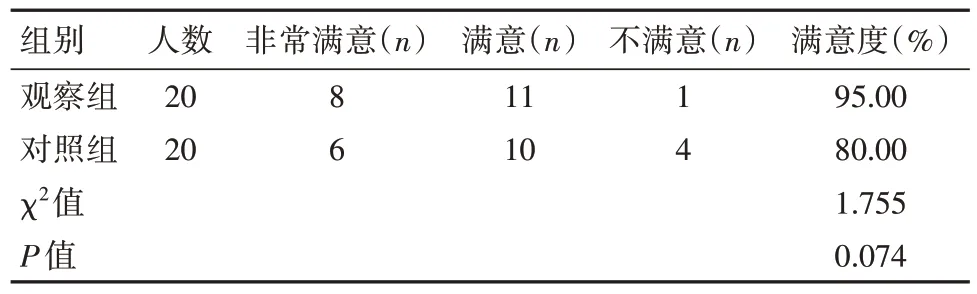

2.2 两组护理人员工作满意度比较

观察组满意度高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组护理人员工作满意度比较

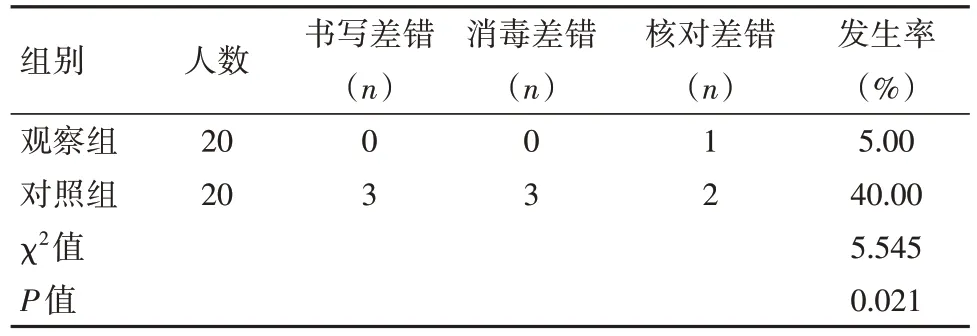

2.3 两组护理人员护理差错率对比

观察组护理差错率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组护理人员护理差错率对比

3 讨论

重症医学科收治的患者病情比较严重,病情变化快、病情进展速度快,需要为患者采取全方位的护理管理措施,不仅要为患者提供基础护理、整体护理,也要多方面应对紧急事件,这对护理人员的专业素质及风险意识等有较高的要求[5]。过往常规护理管理模式的内容单一,按照既往重症医学科管理制度开展工作,护士长常规分配工作,但细节管理不足,没有针对每个护理人员的特点分配工作,导致护理人员在工作中容易出现差错。对此,应持续质量管理,改变既往护理管理的不足[6]。在研究中针对不同工作能力护士分组,护士长作为管理者,设置分组后让每个小组有组长,在小组管理下,改进质量工作开展更为顺利。护士长不仅要高质量地完成管理工作,也要让护理人员全面开展危重患者管理,协助其他护士共同完成工作。在其中设置的教学组,负责带教、科研及质量管理,从质控的角度完成各项管理措施,质控管理作为管理的重点,可监控各个护理细节,提升护理人员的服务意识[7]。护士长及各个组长要保证重症患者护理工作有条不紊地开展,也要降低护理期间的差错率,创新护理工作模式。随着重症医学科发展,专科护士需求也增多,面对我国现行的医疗体制问题,专科护士的缺口较大,加之护理团队年轻化,存在护理管理技术缺陷[8]。对此,为提升护理质量,在重症医学科管理中应当做好护理培训,弥补护士经验不足的问题,提升护理人员的专业技术水平,设置护理组长及质控护理联合的模式,提升每个护士的业务水平,提升护士长及患者对护理工作的满意度。ICU 核心护理指标中涵盖安全管理、物品准备及文书书写、感染管控等,急救物品管理上,设备组负责此类工作,应及时补充急救物品,对护理工作及时改进。改变过往设备及急救物品管理不到位的问题。护士也要根据患者的检查后结果,配合医生完成相关的治疗操作,护士组长及护士及时准确完成上下级消息传递,客观反映患者的问题,及时解决问题,改正了文书漏写及记录差错等问题[9]。通过持续质量管理模式,可提升护士长对护理工作的满意度,满意度是衡量护理服务质量的措施,在重症医学科患者管理中,一个小差错可能引发巨大的风险,护士长通过满意度评价,也能说明每个护士的工作质量,并反映护理水平,成为医院质量管理的标准[10]。护士与医生的有效配合是医疗工作开展的基础,通过持续质量管理可提升护理质量,提升医护之间的配合度,让抢救及监测等工作顺利开展[11-12]。自本研究结果上看,观察组护理人员护理质量评分较高(P<0.05),说明护理人员工作开展更为精细化,能履行自身的职责,改变过往管理不精细的问题,护士长的护理满意度高于对照组,护理差错率低于对照组(P<0.05)。以上指标均反映了临床护理工作中的各类问题,为临床护理工作的顺利开展提供了支持。

综上所述,重症医学科患者的病情较为严重,在诊疗及护理工作上有较高的要求。护理人员应明确护理质量管理上的问题,并接受持续质量管理模式,不断提升护理人员的重症医学管理能力,打破常规管理模式的弊端,实现重症医学科护理人员的高质量管理。