T形换乘地铁车站深基坑变形特性分析

魏飞翼,张向阳,罗光财,哈吉章

(1.安徽理工大学 矿业工程学院,安徽 淮南 232001;2.中国建筑第五工程局有限公司,湖南 长沙 410004)

随着城市交通需求的日益增长,地铁成为解决城市交通拥堵的主要手段之一。学者对地铁车站建设过程中的深基坑稳定性进行了大量研究,其中许多学者将研究重点聚焦于基坑变形特征以及支护结构对基坑稳定性的影响。谢乐等[1]对车站基坑开挖全过程进行施工模拟计算,探讨了围护结构形式对基坑变形的影响;商兆涛等[2]分析了考虑孔隙水压力条件下的深基坑变形规律,探讨了地连墙的嵌入深度对基坑稳定性的影响;刘建强等[3]以深圳地铁8号线为例,对车站深基坑周围的地表沉降现象和地连墙的侧移规律进行了探究;赵丽华等[4]、雷霆等[5]探讨了车站深基坑支护结构的变形规律。部分学者意识到地层的差异对基坑的稳定性也会产生影响,如:臧延伟等[6]分析了软土层厚度对基坑变形的影响,并发现在不同的基坑宽度下,地表最大沉降与软土层厚度呈线性关系;谢锡荣等[7]总结了土岩复合地层下车站基坑变形特性,并对基坑变形进行了预测。

换乘车站作为城市地铁中的小型交通枢纽,与普通车站相比增加了换乘节点部分。部分学者针对换乘车站深基坑的开挖过程进行了研究,如:胡安峰等[8]以某换乘车站为例,通过建立三维基坑开挖模型,将地连墙侧移的模拟值与现场实测值进行了比较分析;丁勇春等[9]针对斜“十”字形的换乘车站,通过数值计算的方法重点分析了换乘节点基坑在开挖过程中围护墙的变形特点,对现场施工方案的设计与优化有一定的参考价值;刘美麟等[10]基于实测数据,探讨了基坑开挖对与之呈十字交叉的既有车站的影响,总结出既有车站发生竖向上浮、水平外凸、水平变形等的变形规律;侯新宇等[11]从土体的应力路径角度研究了换乘站基坑中存在的坑中坑开挖对基坑变形的影响;罗智勇[12]利用现场实测数据分析了逆作法施工阶段中转运站连续墙的侧向形变、墙顶沉陷、柱体隆起和表面沉降等的特征;张光建等[13]探讨了深基坑开挖对支撑轴力的影响,并将模拟值与实测值进行了对比。

对于换乘车站的研究,大多数学者忽视了对换乘节点这样特殊位置的基坑变形特性的研究。由于换乘节点处往往涉及多个方向上的基坑开挖,其变形特性可能会有所不同。本文探讨换乘地铁车站深基坑的变形规律,重点分析换乘节点阳角处的土体沉降、地连墙的水平位移、坑底土隆起等变形特点,为相关工程提供一定的参考。

1 工程背景

某地铁车站位于二级阶地部位,地形平坦,地表水不发育,地表主要为市政道路、绿化、房屋建筑。该站7号线与S1号线交会车站呈“T”形换乘。车站主体基坑安全等级为一级,车站主体结构范围内的土体主要为素填土层、可塑黏土、硬塑黏土。7号线和S1号线分别沿东西向敷设和南北向敷设,7号线总长293.21 m,S1号线总长302.10 m(含换乘节点部分)。车站采用明挖法施工,利用灌注桩+内支撑的组合支护形式来保证深基坑在开挖过程中的稳定性。7号线标准段开挖深度约16.7 m,灌注桩嵌入坑底土层8.0 m;端头井段开挖深度约18.2 m,灌注桩嵌入坑底土层8.5 m;竖向设置1道混凝土支撑+2道钢支撑。S1号线标准段开挖深度约23.32 m,灌注桩嵌入坑底土层11.0 m;竖向设置1道混凝土支撑+3道钢支撑。换乘节点段开挖深度约25.35 m,灌注桩嵌入坑底土层11.5 m。

2 数值模型建立

2.1 模型建立

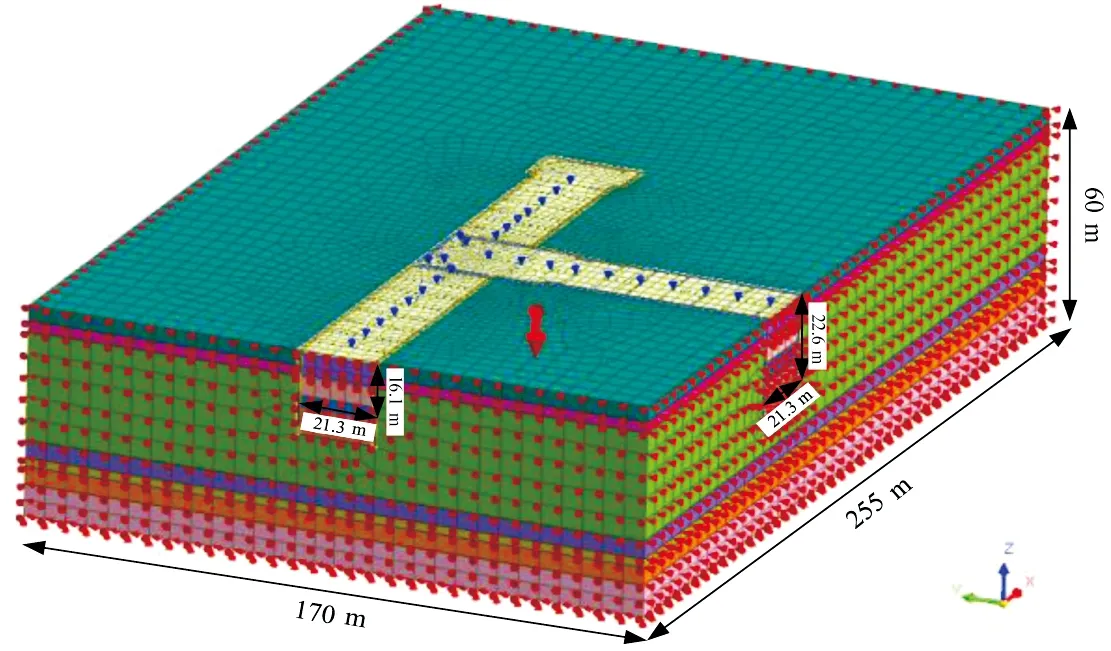

本文主要研究换乘节点处基坑的变形情况,利用数值模拟软件MIDAS GTS NX建立换乘节点及部分标准段基坑开挖模型,如图1所示。考虑到基坑开挖对周边地层影响范围一般为开挖深度的3~5倍,故模型尺寸设置为255 m×170 m×60 m。利用软件自有的固定边界对模型进行边界约束,为格构柱添加抗扭转约束,以保证其只在Z方向产生位移。网格划分采用混合网格生成器,生成以六面体为主、四面体和五面体为过渡网格的混合网格,模型共计划分网格74 828个,节点41 424个。

图1 地铁车站计算模型

2.2 参数选择

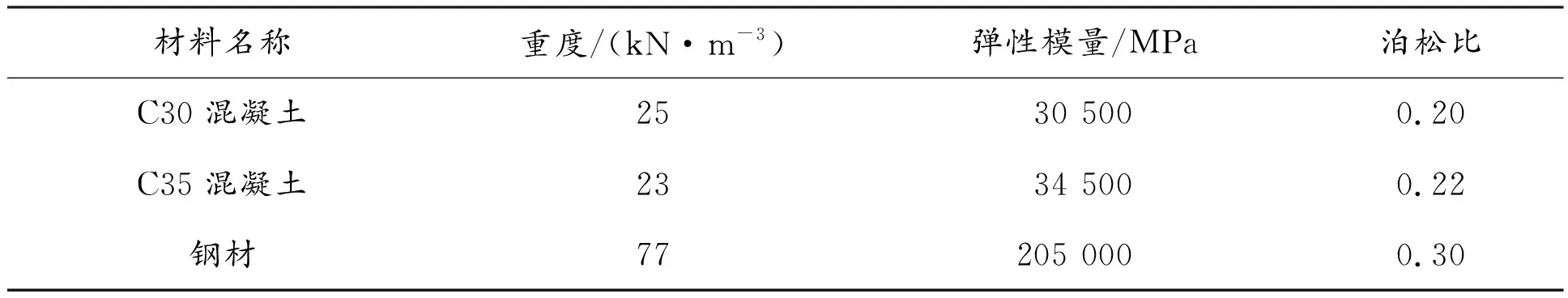

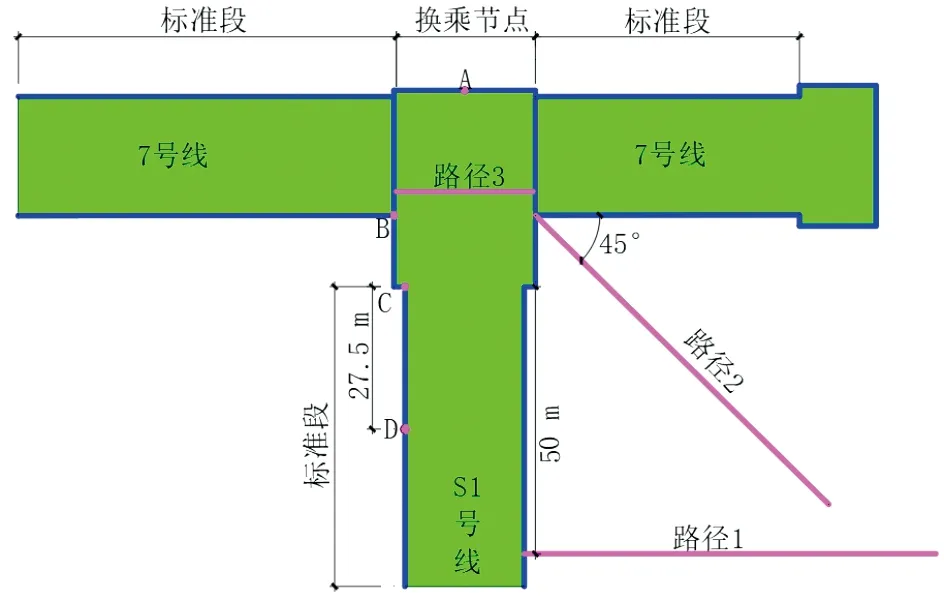

计算模型中土层采用修正摩尔-库伦本构,根据地质勘察资料以及工程经验,割线模量和切线模量取1倍压缩模量,卸荷模量取3~5倍压缩模量,具体物理性能指标如表1所示。车站开挖过程中所用到的支挡构件,包括地下连续墙、钢桁架和格构柱等都采用弹塑性的本构关系,其主要材质参数如表2所示。

表1 土层物理力学参数

表2 支护结构物理力学参数

2.3 计算工况

车站的基坑开挖施工周期较长,为便于计算,模拟中将施工工况简化,同时利用软件中设有的“激活-钝化”功能,可以较为方便地模拟车站基坑从土体开挖到施加支护的过程,如表3所示。

3 计算结果分析

3.1 分析路径的选择

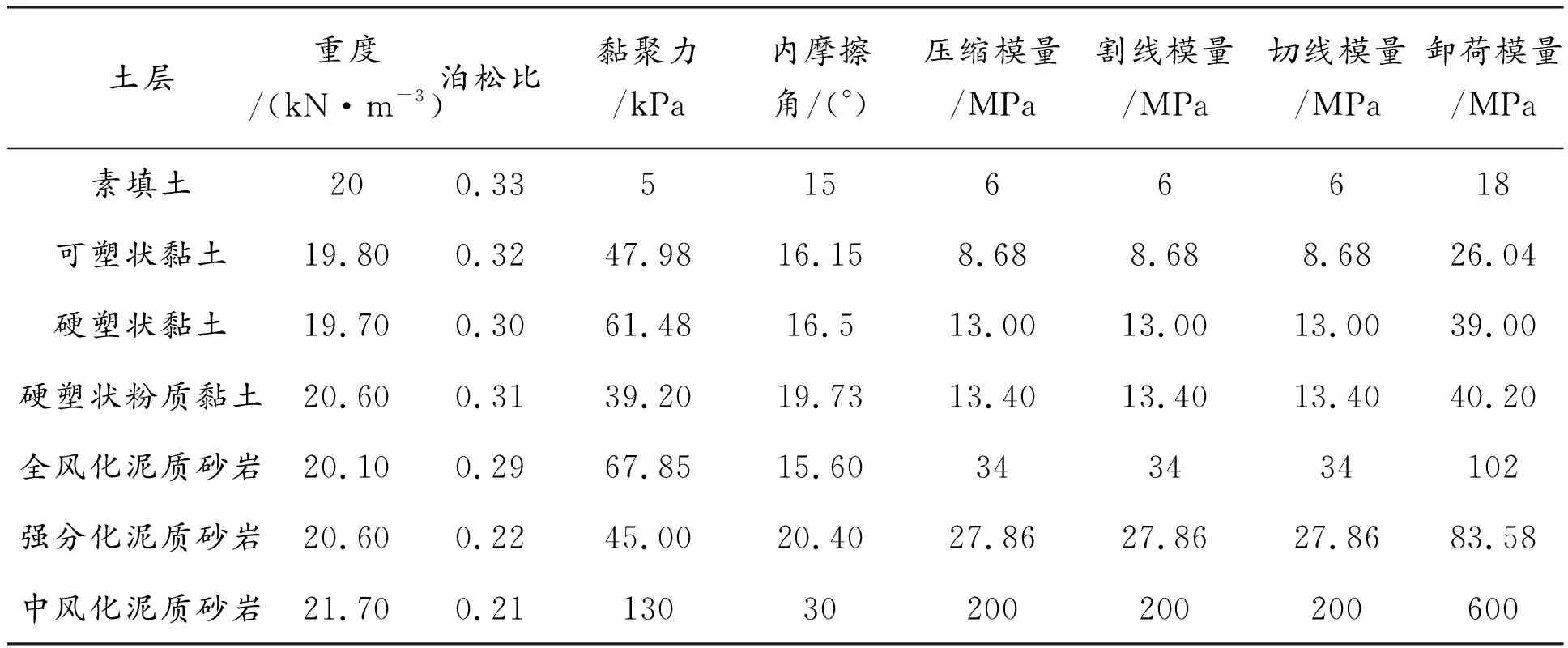

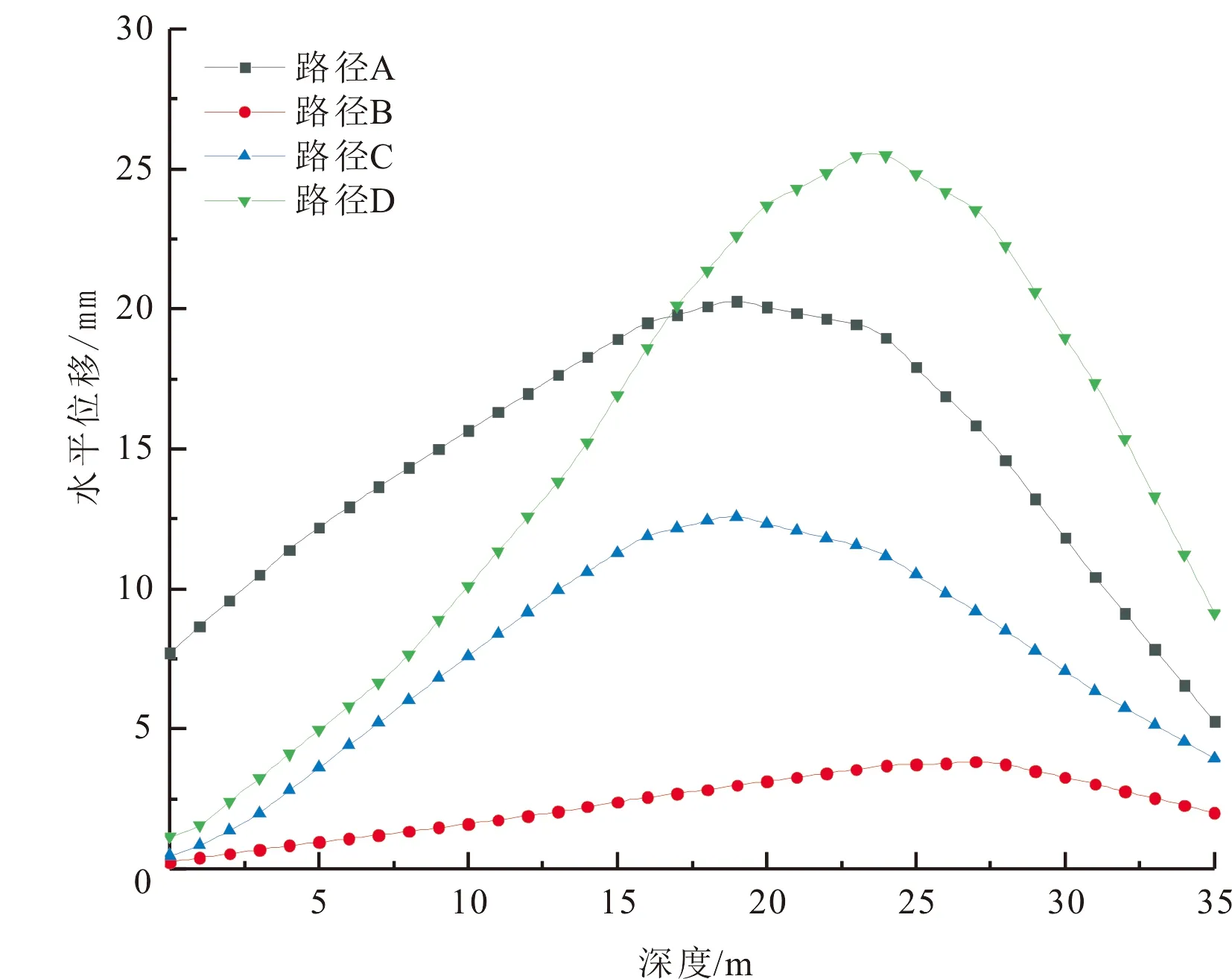

选取基坑典型路径进行分析,如图2所示。其中路径1距离换乘节点50 m处,与S1号线垂直分布;路径2位于S1号线和7号线换乘节点处的阳角,与S1号线的夹角为45°;路径3位于换乘节点中部。路径A位于S1号线短边中点;路径B位于7号线与S1号线的地连墙连接处;路径C位于换乘节点阳角处;路径D位于S1号线标准段中部(路径A、B、C、D走向均为从地连墙顶部到地连墙底部)。

图2 数值计算模型选取路径

3.2 周围地表沉降分析

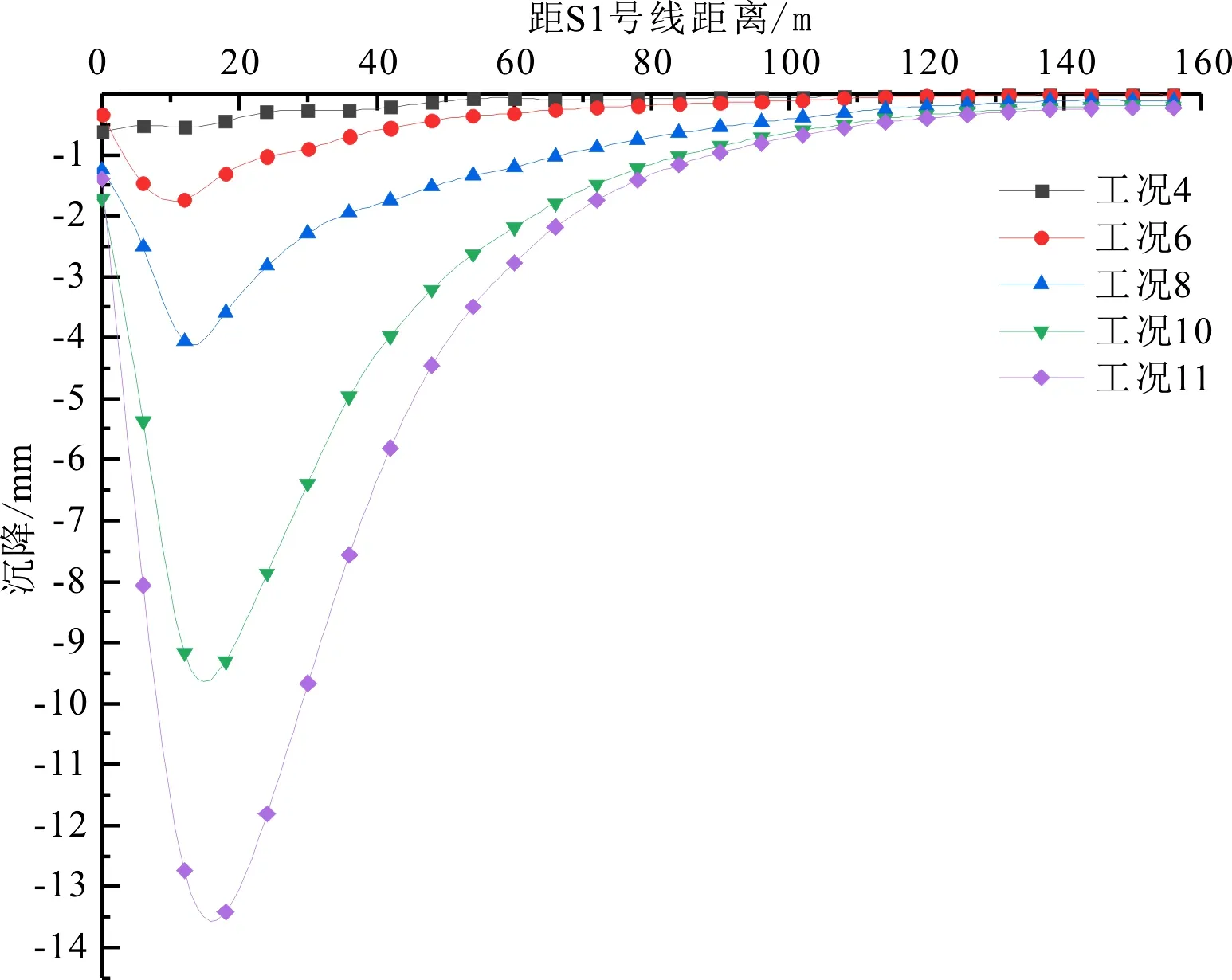

路径1处基坑周围地表沉降曲线如图3所示。分析图3可知,在最初开挖时,基坑周围土体的最大沉降位于基坑边缘处,但此时沉降较小且沉降曲线呈线性,这是初始阶段支护不足所导致的。随着开挖深度的增加,以及后续支护结构的施加,基坑沉降曲线逐渐呈现“勺形”分布,并且基坑开挖深度越大,基坑周围地表沉降越大。地表沉降峰值发生在距离基坑边缘一定距离处。当S1号线挖掘结束后,在距离基坑18 m左右,最大下沉为13.42 mm,为0.8倍的开挖深度。

图3 路径1处基坑周围地表沉降曲线

考虑到基坑开挖具有明显的空间效应,换乘节点处存在阳角,为进一步探究两路径下的沉降影响范围,选取路径1和路径2在基坑开挖至底部时的沉降曲线。为更直观地观察两路径下基坑地表沉降的影响区域,引入影响系数δ=δr/δvm,式中δr为沉降值,δvm为最大沉降值。两路径沉降影响范围如图4所示。δ=1时,沉降达到最大值,路径2在距离基坑36 m处产生最大沉降,最大沉降发生位置与基坑的距离是路径1的2倍。参考文献[14],以最大沉降的10%(即δ=0.1)作为主影响区域和次影响区域的转折点,可以发现路径2主影响区域在距离基坑160 m左右,而路径1主影响区域在距离基坑80 m左右,路径2的沉降主影响区域是路径1的2倍。原因是路径2位于阳角,受到S1号线和7号线两个方向上基坑开挖的影响,产生了叠加效应。

图4 两路径沉降影响范围

3.3 地连墙变形分析

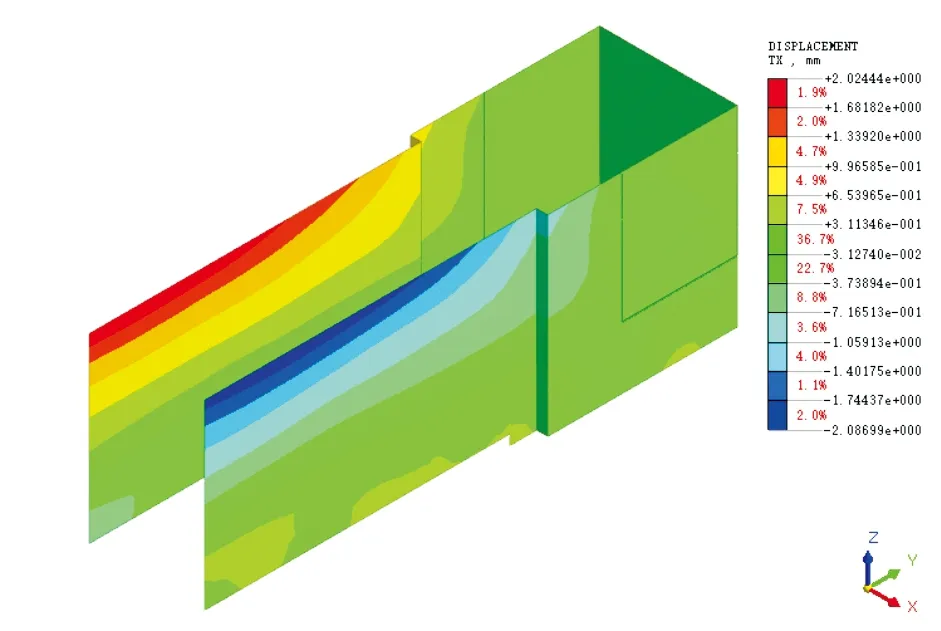

几种典型工况下S1号线地连墙X方向水平位移云图如图5所示。由图5可以看出,地连墙的位移云图整体呈椭圆形,向基坑内挠曲,左右两边位移趋势呈对称分布。随开挖深度的逐渐增加,地连墙的水平位移也逐渐增大。S1号线地连墙X方向上的最大水平位移发生在标准段,达到了27.04 mm。

(a)工况4

(b)工况6

(c)工况8

(d)工况10

(e)工况11图5 S1号线地连墙X方向水平位移云图

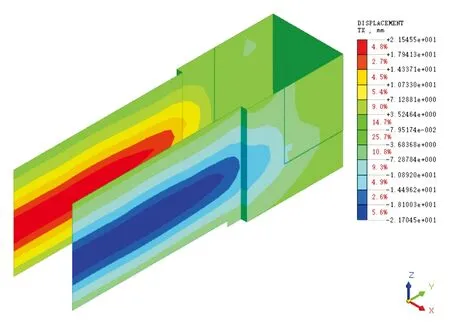

以向基坑内为正向,绘制路径C在基坑开挖过程中的位移曲线图(见图6)。在工况4下,地连墙水平位移变化曲线与地连墙深度呈负线性相关,在地连墙的顶端发生最大水平变形,这与此阶段基坑周围地表沉降呈线性分布相统一。随着坑内土体不断被开挖,基坑整体呈现卸荷状态,主要表现在坑外土体侧向卸荷,产生的主动土压力增大,地连墙的水平位移随着开挖深度的增加逐渐呈“弓形”分布的变形规律,各典型工况下的最大位移分别是0.83 mm、2.20 mm、6.39 mm、12.03 mm、17.19 mm,位置分别在地连墙的顶部,距地连墙顶部7 m、13 m、19 m、24 m,不难发现最大位移总是发生在开挖深度H附近。

图6 路径C处地连墙变形曲线

选取路径A、路径B、路径C、路径D分析换乘节点处基坑各位置的地连墙变形情况(以向基坑内为正向),如图7所示。从图7中可以发现,换乘式地铁车站基坑地连墙最大水平位移发生在车站标准段处,这是由于标准段较长,更易发生变形;在车站换乘节点处,地连墙最大水平位移发生在S1号线短边处,最大水平位移为20.30 mm;在7号线与S1号线地连墙连接处,由于受到两个方向支护结构的约束作用,地连墙的变形速率明显小于换乘节点的其他位置,同时其最大变形也明显小于其他位置,最大水平位移仅有3.81 mm。

图7 不同路径下地连墙水平位移变化曲线

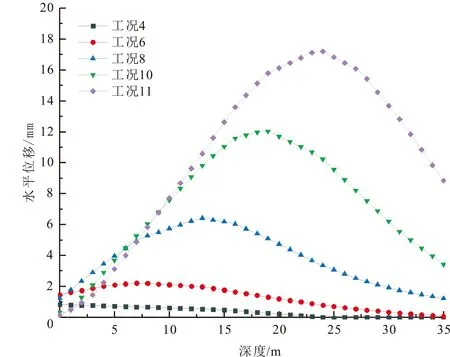

3.4 坑底隆起分析

基坑开挖前,原地层处于应力平衡状态,而随着基坑坑内土体的开挖,基坑处于卸荷状态,这一过程严重破坏了原有地层应力平衡,卸荷过程中引起应力释放,使得坑底土产生回弹现象。选取路径3,得到换乘节点处坑底隆起曲线,如图8所示。在换乘节点处,随着基坑开挖深度的增加,坑底土的隆起量也随之增加,这是由于开挖深度越大,基坑内外土体产生的压力差越大,不同开挖深度下坑底土的最大隆起量依次为6.24 mm、22.36 mm、50.36 mm、62.04 mm。在同一开挖深度下,基坑中轴线处基坑隆起量较小,越靠近基坑侧壁基坑隆起量越小,这是由于格构柱以及抗拔桩的存在,桩土界面之间产生摩阻力,对周围土体有一定的约束作用,因此中部隆起量比附近小,隆起趋势整体呈现“马鞍形”,而非是因为坑底土产生塑性回弹。工况6和工况8下由于开挖深度较小,受到格构柱的影响较小,导致曲线的“马鞍形”不明显。工况11曲线的“马鞍形”比工况10明显,这是因为基坑开挖完成后是抗拔桩起主要约束作用,而开挖过程中起主要约束作用的是格构柱。由于抗拔桩的桩径明显大于格构柱,根据文献[15]可知,桩径影响了桩土接触面的大小,直接影响摩阻力的大小,桩径越大摩阻力越大,桩对土的约束作用也越明显。

图8 路径3坑底隆起曲线

4 现场监测结果分析

4.1 监测方案

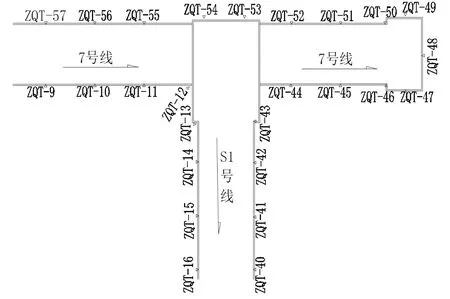

为实现信息化设计、为施工提供依据,同时保证车站建设过程中的施工安全,在工程施工期间重点针对车站周边的土层沉降变化、围护桩的侧向位移等项目进行实时数据监测。换乘节点处局部监测布置方案如图9所示。

图9 局部监测布置方案

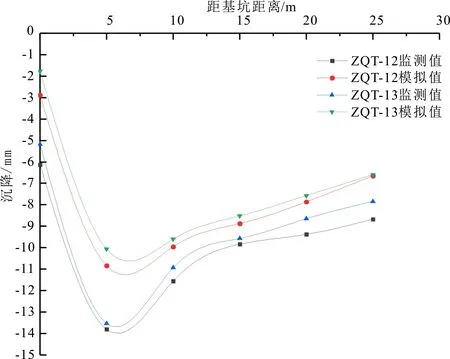

4.2 模拟与监测对比

换乘节点处监测点ZQT-12和ZQT-13的地表沉降监测值和模拟值对比曲线如图10所示。由图10可以看出,ZQT-12和ZQT-13的观测数据最大沉降分别为13.81 mm和13.53 mm,整个基坑开挖过程中监测点ZQT-12处的地表沉降都要大于监测点ZQT-13处,这是由于监测点ZQT-12位于换乘节点的阳角位置,土体更容易产生较大的变形。监测点ZQT-12和ZQT-13处最大沉降的模拟值与监测值分别有2.97 mm和3.46 mm的差值,这是因为模拟计算时忽略了部分可能对计算结果产生影响的现场条件。地铁车站基坑周围地表沉降的监测值与模拟值的地表沉降曲线都呈现出“勺形”发展趋势,说明本文的模拟计算结果是相对可靠的,进一步验证了有限元计算模型在基坑中的实用价值。

图10 监测值与模拟值地表沉降对比曲线

5 结论

通过数值模拟,对T形换乘式地铁车站深基坑的开挖、支护全过程进行了模拟,对其变形特征进行了分析,并结合现场实测数据,得出以下结论:

(1)地铁车站深基坑地表沉降曲线规律呈“勺形”分布特征,并且地表最大沉降发生在距离基坑一定位置处,结合本文所选取的路径1,最大沉降发生位置与基坑距离大约为0.8倍的开挖深度。在换乘节点的阳角处,地表沉降的主影响区域明显大于其他位置,这是因为阳角位置存在两个方向的临空面,对基坑周围土体的约束作用弱于其他位置,说明施工过程中对于换乘节点处的阳角位置应做更大范围的土体沉降监测。

(2)地连墙的水平位移呈“弓形”分布特征,最大水平位移总是发生在开挖面附近,在换乘节点处最大水平位移发生在S1号线短边处,最大位移为20.30 mm。在换乘节点的阳角处即路径B和路径C,地连墙水平变形速率和最大水平位移明显小于其他位置,对施工人员在换乘节点处合理布置支护结构和确定支护强度具有参考价值。

(3)由于抗拔桩和格构柱对坑底土的约束作用,导致基坑坑底隆起最大值没有发生在基坑中轴线处,隆起曲线反而呈现“马鞍形”分布特征,对维持基坑的稳定具有一定意义。