语文学科核心问题的筛选策略

——以《夏本纪》“夏禹世系”微探究为例

刘超

问题设计是阅读教学课堂推进的动力源,更是有效教学的核心所在。高质量的问题设计,不仅能够在文本、作者与读者之间建立起紧密的关联,促进学生围绕文本构建丰富的意义空间,还能高度整合各种教学资源,提纲挈领地组织教学活动,使教学过程呈现曲径通幽的逻辑结构。从这个意义上说,问题设计从根本上决定了教学的课堂效力。

根据王荣生教授的研究,语文教学的核心目标是培养和促进学生的理解。而语文教学所涉及的每一篇选文,都具有只属于它的自足意义,这就意味着教师每次面对一篇新的选文时,教学设计都要重新出发,直到找到“这个意义”为止。[1]因此,教学必须始终聚焦具体文本的问题生成,在学生的个体生活经验、语文学科内容与丰富现实世界之间构建起有机联系,从而确立教学的逻辑起点。

反观教学实践,不少教师缺乏审慎筛选问题的意识与能力,出现了问题设计“窄化”和“泛化”两种倾向。所谓“窄化”就是仅仅注重本篇课文出现的静态语文知识的积累,对字词含义、篇章结构、修辞运用,不厌其烦地讲解,然后让学生像熟记博物馆里的冰冷文物的名字一样,熟记这些静态的知识,期望学生可以在反复的强化下举一反三,实现知识的迁移运用。而“泛化”则是以“生活即是语文”的理念为依托,无限制地把天上地下的各种知识、形态各异的各种活动都收入语文的课堂之中,看似丰富了语文学习的内容,实则在丰富的假相中丧失了语文学科的本位,让语文学习陷入无焦点的随意离散的状态。

巴班斯基是研究最优教学法的专家,他告诉我们:“是教学目的和内容选择方法,而不是其相反。”[2]就语文学科问题的设计而言,同样如此。一个好的语文学科问题,必须符合两个标准,一是合理,基于精准的文本解读,发掘学科潜在的育人价值;二是合适,针对具体学情,促进学生核心素养发展。下面笔者结合《夏本纪》“夏禹世系”微探究,尝试说明语文学科核心问题筛选的过程与原则。

一、夏禹世系教学问题的提出

《史记·夏本纪》的开篇,关于夏朝创始人夏禹的身世有这样一段文字:

“夏禹,名曰文命。禹之父曰鲧,鲧之父曰帝颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。禹者,黄帝之玄孙而帝颛顼之孙也。禹之曾大父昌意及父鲧皆不得在帝位,为人臣。”[3]

对于这段放置于全篇显豁位置的文字,教师们在平时的教学中,普遍选择了忽视。忽视其实也有充足的理由。一是这段文字本身只不过是夏禹家族谱系即夏禹世系的单纯记录,属于史传类作品开篇的通常惯例。二是夏朝还是没有文字记载的时代,它的史迹大都是口耳相传,并不确凿可靠。因此从文言文教学课程目标的角度,教师们似乎很难寻找到这段文字的教学意义与教学价值。

面对已然成为定论的问题,能够另辟蹊径,找到语文教学资源开发的独特视角,进而引导学生在无疑处见疑,将教学引入深度学习,体现的是一名教师的教学智慧。

在《微探究教学之“微”探究》一文中,邱兼顾老师便做了富有创造性的有益尝试。邱老师引导学生将本段和《太史公自序》开头前三段进行比较研究,提出了一个高质量问题:这两段文字在叙述上有什么不同?为什么不同?经过课堂小组讨论交流,得出了如下结论:

《夏本纪》语言较《太史公自序》简洁;《太史公自序》的叙述是从老祖宗到自己,而《夏本纪》是从夏禹开始逆推到老祖宗;司马迁从先人事迹叙起,给人以从历史走过来的感觉,是为了说明编修《史记》是自己的家庭传统和神圣使命;而夏的祖先有黄帝、颛顼,这属三皇五帝,《史记》中另有专门叙述,且本纪是记帝王朝政兴衰,《夏本纪》是写夏的历史,而禹是夏的创始人,所以应该从禹写起。原本很枯燥的文字,通过比较,教学的探究性就有了,对司马迁那种独具匠心的史书结构安排就会有很深刻的认识。[4]

邱老师在这里娴熟运用比较阅读的教学方法,将《太史公自序》作为理解和思维的参照,把一个枯燥无味的问题,逐步引入了对司马迁独具匠心的结构安排的欣赏,颇有四两拨千斤的意味,确实令人击节称叹。但,如果再仔细审视一番,从逻辑推演的条件到过程、结论,诸多细节仍存在一些值得商榷之处。

其一,从文学的体裁来看,《夏本纪》属于史学范畴,《太史公自序》属于序志范畴,前者的要义在于殷鉴后世,后者的要义则在于叙写情思。不同文学体裁的文本,其阅读的内在规律也未必相同。阿德泰在著作《如何阅读一本书》中阐述“分析阅读”时,第一条规则就是“你一定要知道自己在读的是哪一类书,而且越早知道越好。最好早在你开始阅读之前就先知道”[5]。将《夏本纪》和《太史公自序》两偏不同体裁的文本,从“史书结构安排”的视角展开比较,首先犯了概念混淆的错误。

其二,既然是比较阅读,理应首先竖立起同一性质的“比较点”,然后才能在异中求同的思维探寻中,真正有所发现。邱老师对于《太史公自序》司马迁的世系探究,最终的落脚点落在“为了说明编修《史记》是自己的家族使命和神圣传统”,这是对司马迁创作心理的透视。而对《夏本纪》夏禹世系的探究,最终的落脚点落在“禹是夏的创始人,所以应该从禹写起”,这是史学叙述逻辑的推定。最后据此两点得出的结论,其落脚点又落在了“史学结构安排”上,这是文学欣赏的路数。三部分内容彼此分离,始终未能聚焦在一个同一性质的问题上。看似连贯的逻辑链,其实是经不起推敲的。

其三,从《夏本纪》世系记载,得出的结论——司马迁独具匠心的史书结构安排,也不符合史实。司马迁在《五帝本纪》中坦言:“予观《春秋》、《国语》,其发明《五帝德》、《帝系姓》章矣,顾弟弗深考,其所表见皆不虚。《书》缺有闲矣,其轶乃时时见于他说。非好学深思,心知其意,固难为浅见寡闻道也。余并论次,择其言尤雅者,故着为本纪书首。”[6]这段话的意思是说,五帝三皇的历史记载很早以前都遗失了,所以才造成比较混乱的认知,我并没有想过要解开,我只是对各种有关的说法,选择较为详细和可信程度大的作为三皇五帝的史料。由此可知,司马迁对《夏本纪》夏禹世系的记载,应该来源于先秦相关典籍的整理和转录,“司马迁那种独具匠心的史书结构安排”的论断难免有捧杀名人之嫌。

值得关注的是,前秦典籍中关于夏禹世系的文献绝非一种。例如古本《竹书纪年》就说“黄帝至禹为三十世”[7]。而司马迁在《夏本纪》中却明确说:“禹之父曰鲧,鲧之父曰帝颛顼,颛顼之父曰昌意,昌意之父曰黄帝。禹者,黄帝之玄孙而帝颛顼之孙也。”黄帝至禹不过五世。可见,对《夏本纪》夏禹世系的记载,即使是整理和转录,司马迁对于史料也是有选择性的。正如王钟陵教授所言,“其实,任何一种论述结构方式,都不仅是一种外在的形式,它一方面是写作主体看待历史的眼光和方式的体现,另一方面则又是论述对象本身的情状的反映”[8]。因此,从司马迁看待历史的眼光和方式的角度切入,探寻司马迁如何选择夏禹史料的特定心理,进而与《太史公自序》自述世系的特定心理构成关联,方能保证探究沿着合乎逻辑的路径推进下去,这应该成为夏禹世系探究的关键点。

二、夏禹世系的文化心理解读

根据韩兆绮的研究,司马迁“不虚美,不隐恶”“直录精神”主要体现在他对秦末以来史料的甄别和客观记载之上,而对于“其文不雅驯,荐绅先生难言之”的先前史料,则主要是将史实当成说道理、明鉴戒的手段[9]。那么,司马迁对于夏禹世系的选择性记载到底隐含着怎样的寄托呢?结合西汉的社会文化背景以及司马迁的个人遭遇,有两种可能的解释。

首先,司马迁借此延续着儒家以德为核心的封建道统的构建。司马迁处在儒学大盛的时代,他本人也是儒家的信徒。他之所以要撰写《史记》,主要是为继承孔子撰述《春秋》的精神,发扬周公以来的道统观念。他在和壶遂讨论修史的宗旨时引述父亲的观点,把修史看作是“明圣盛德”、述“功臣世家贤大夫之业”。他在《太史公自序》中也说:“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也。”[10]

可见,司马迁之所以修史,为的是给西汉及前代历史作总结,颂扬圣君贤臣的德行功绩,是润色鸿业的自觉行动。而儒家道统的核心乃在于德与民二字。王国维在《殷周制度论》中深刻地指出:“其所以祈天永命者,乃在德于民二字。文武周公所以治天下之精义大法,胥在于此,故知周之制度典礼,实皆为道德而设。”[11]在王国维看来,政治上的统治者为了天下安定,国祚久远,不得不同时拥有双重角色。他们既是权利的绝对拥有者,还得是道德伦理的践行者,对君王而言这叫圣王合一,对臣子而言这叫做德才兼备。如此方具备政治统治的法理依据。

禹的父亲鲧治水未成被处死,然而《夏本纪》中,没有一点关于禹心怀怨恨的记录。在当时水患肆虐的背景下,治水是大局。大禹把对父亲深深的爱转移到了治理水土的事业中来,实现了由“小我”向“家国”精神升华。司马迁开篇对夏禹显赫世系的强调,与后文对夏禹天下为公品德的渲染,两相观照,无形中寄托了司马迁为后世君王臣子树立楷模的良苦用心。

其次,夏禹的身世遭遇与司马迁有不谋而合之处,司马迁对夏禹形象的改造提升,或许暗含着对夏禹源自于祖先崇拜而产生的家族使命的肯定和对自己的激励。换句话说,司马迁是借夏禹的酒杯来浇自己心中的块垒。《夏本纪》突出了大禹几个方面的“史事”:出自黄帝的显赫“世系”,但“曾大父昌意及父鲧皆不得在帝位,为人臣”;鲧被“四岳”坚持推举治水及治水失败;舜举禹继鲧后继续治水;禹忍辱负重,终于治水成功;开九州,定贡物、贡道,划九州,定五服;受舜荐举为氏族联盟首领。根据以上记载不难看出,夏禹的成功不仅仅在于他的功德,也在于他完成了一个神圣家族的中兴。

而司马迁以生践志写作《史记》的动机,固然有“成一家之言”的个体价值之追求,但更主要的则是源自于延续家族使命、重振家族事业的责任担当。其父司马谈临终遗嘱中特别强调:“自上世尝显功名于虞夏,典天官事。后世中衰,绝于予乎?汝复为太史,则续吾祖矣。”[12]司马迁俯首流涕,接受父命之际,想必心中也庄严许下了荣耀家族的承诺。

在中国文化里,以血亲意识为基础的家族观念被视为一切道德规范的核心和母体,长期左右着人们的社会心理和行为规范。中国人对生死的理解,对功名的理解,皆与家族观念密切相关。个体的意义必须依附在家族群体延续的义务之上,唯此,方能在生生不息的时间洪流中,找到此岸世界的意义存在。这种对于家族天然的道德义务,是我们理解古人行为方式的一把钥匙。

三、夏禹世系微探究的问题优化

作为一种创新改革,微探究强调以问题任务为导向,在师生互动中,通过不断质疑和发现,潜移默化地促进学生分析与评价等高阶思维的发展,是将诸多语文要素、语文活动高度整合后全新的课堂形态。在笔者看来,微探究和所有类型的探究一样,其教学效果如何,关键还得取决于驱动课堂的核心问题的审慎选择。

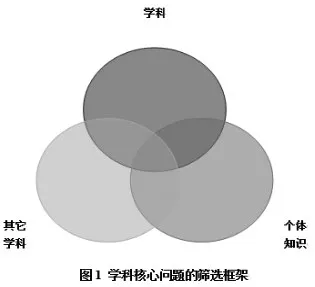

美国两位教育学家曾经设计了一个筛选学科核心问题的基本框架(见图1)。其中包含三个概念。其一“学科”,即教材所选的材料内容;其二“个体知识”,即个体的生活经验;其三“其他学科”,即与教材所选的语文材料紧密相关的其他学科领域。教学问题的价值等级据此可依次分为三类:一类是一个单独的领域,比如个体知识;二类是二者重叠的部分,比如个体知识和学科知识的重叠;三类是三者重叠的部分。研究者指出,最重要的问题是三者交叉的部分[13]。以《夏本纪》夏禹世系与《太史公自序》开篇追述先祖的比较探究为例,我们据此也可以确立三个等级的问题:

1.学科内容:两段文字在叙述上有什么不同?

这样的问题,从叙述特点的角度切入,固然也可以牵一发而动全身地将探究推进下去,但是探究所得的结论仅仅来源于文本封闭的意义空间,流于机械分析文章结构的局限,所谓探究可能缺乏应有的深度。

2.学科内容/其他学科领域:司马迁对夏禹和自己显赫世系的叙述,有无必要?

对于这个问题,学生凭借对司马迁经历的认知,并结合文本内容的研读,可能比较容易发现司马迁自述身世的用意,即为了说明编撰《史记》是自己的家族传统和神圣使命,从而为全文奠定了崇高而悲壮的叙述基调。而对夏禹世系叙述的目的探究,则需要分解成两个步骤。第一步要引导学生发现夏禹正统之后的身份特点与后文所叙写的功业之间的关联。第二步要通过向学生提供西汉儒学大兴的相关历史资料,贯通文史,引导学生体会到司马迁为后世君王树立典范的言外之意。

3.学科内容/其他学科领域/学生个体的生活经验:两段文字都暗含着司马迁对“家”的独特理解。你怎么看?

与之前的两个问题相比,这个问题既包含了文本的解读,也涉及到司马迁处理史料的创作心理,同时又扣合了学生最柔软的情感经验。学生对于家的朴素理解,一般停留在亲情和故乡的层面,而司马迁却将家上升为个体皈依的精神信仰、生命追求的动力之源。通过这个问题的探究,学生对于家这个中华民族特有的文化符号,必会形成崭新的理性认识。

新课标强调,学生应“能主动梳理和探究语言材料中蕴含的中国传统文化内容。能理解各类作品中涉及的文化现象和观念,能理解和包容不同的文化观念,能运用所学的知识对学习中遇到的一些文化现象发表自己的看法”[14]。语文教学问题的设计和筛选,不能仅仅局限在语言和章法的赏析,更应该在学生的个体生活体验、学科内容与丰富现实世界之间构建起有机联系,努力追求文字、文章、文化三位一体,从而实现微探究以一当十的教学价值。唯此,语文学习活动方能在有价值的问题推动下,启智引思,涵情养性,真正成为发展学生核心素养的助推器。