基于师徒互动行为的幼儿园实习指导教师角色研究

马洁然

(南京晓庄学院幼儿师范学院,江苏南京,211171)

教师专业发展是一个在实践体验的基础上,结合经验进行反思的渐进过程。〔1〕在教师教育课程体系中,教育实习是实践类课程的核心,对于职前教师的从教准备贡献最大,〔2〕能够促使职前教师通过亲身体验将知识化为能力、理想化为经验。其中,实习指导教师被誉为“实践领域的专家”,其教育理念与教育行为对于实习生具有榜样示范作用,〔3〕其有效指导和积极评价关乎实习生的未来职业选择和身份建构。〔4〕

角色往往和社会互动联系在一起,大多数社会互动是角色之间的互动,而角色的形成和扮演也需要在社会互动中完成。〔5〕那么,在教育实习场域中,实习指导教师和实习生如何互动,实习指导教师的角色呈何种特征?已有研究大多基于实习生视角揭示教育实习现状及问题,关于实习指导教师的研究略显不足。基于此,本研究以幼儿园教育实习中的师徒互动为切入点,尝试揭示幼儿园实习指导教师的角色特征,以期丰富相关领域的理论及实践研究。

一、研究设计

(一)对象选取

本研究采用强度抽样和方便抽样相结合的方式选取研究对象。首先,邀请4 所高校学前教育专业的实习指导教师①目前,我国的教育实习一般采用“双导师制”,高校指导教师和实习学校的指导教师均可称作实习指导教师。除此处之外,本文所涉及的“实习指导教师”,均指承担实习指导工作的幼儿园教师。以下简称“指导教师”。,在往届学生推荐的优秀实习基地(幼儿园)中选定两所幼儿园。这两所幼儿园(本文中称为一园、二园)均被评为省级教师教育实践基地,每学期都会接收来自至少两所高校的实习生。其次,请两所幼儿园的实习负责人各推荐2 组指导教师和实习生作为研究对象。

(二)数据收集与处理

研究者每周选择一天进入一个实习现场,对师徒工作过程进行参与式观察,并在午休时间和放学后对研究对象展开访谈。观察时间共21 天,约185 个小时。结合现场笔录和访谈转录,整理出41 份原始数据,共计28 万余字。研究者使用质性数据分析软件(NVivo12),对资料进行分析编码。

柯林斯提出的互动仪式链理论对于师徒互动具有较强的理论解释力。该理论认为,人与人之间的际遇(encounter)所构成的微观情境是互动仪式的起点,相互关注和情感连带是互动仪式的核心机制。其中,相互关注是一种高度的互为主体性;情感连带则指参与主体聚集在同一场所,将注意力集中于共同的对象和活动上,通过相互关注、分享情绪体验、唤起情感共鸣,从而获得一种与认知符号(文字、图像、名字)相关联的身份感和情感能量,并获得从事为社会道德所允许的活动的信心、热情和愿望。〔6〕在幼儿园教育实习场域中,指导教师与实习生以“身体共在”的形式,共同关注教学质量改进和专业能力提升,在互动中发生权力交换,产生情感能量,共享社会关系符号,如专业知识、行动策略,进而认同教师身份。〔7〕本研究基于互动仪式链理论对资料进行分析,从中共提取出162个师徒互动事件,其中,研究者观察到的互动事件65 个,访谈获得的互动事件97 个。本研究进而对师徒互动事件进行分析并尝试提炼指导教师角色的内在结构和特征。

二、指导教师在师徒互动中的角色呈现

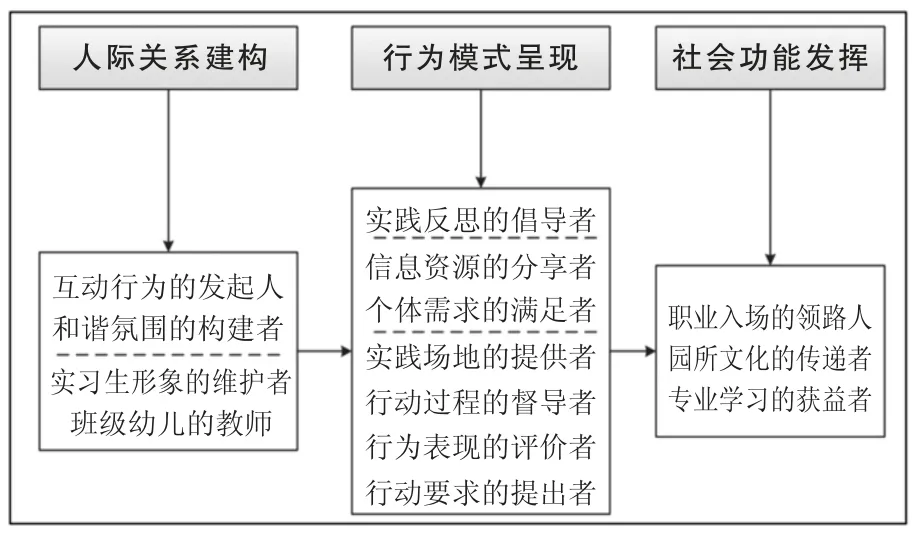

本研究基于互动仪式链理论,结合角色概念中的核心要素,从“人际关系建构”“行为模式呈现”和“社会功能发挥”三个层面建构指导教师角色模型,如图1 所示。

图1 基于师徒互动的指导教师角色模型

(一)人际关系建构

1.主体间关系维护:“互动行为的发起人”与“和谐氛围的构建者”

(1)指导教师多为互动行为发起人

本研究发现,幼儿园教育实习场域中,师徒互动行为多由指导教师发起,实习生发起互动的次数极为有限,见图2。研究者就此现象询问了四名实习生,其解释可归为三类。一是在实习初期,实习生感觉“没有问题”。二是在实习中期,实习生对于问题“不求甚解”。“有时候班上三名老师的要求不一致,我们不知该听谁的,自己也想偷个懒,就照着最简单的要求去做了”(实习生1)。三是实习生认为与指导教师之间有距离感,遇到问题会先同其他实习生商量,或先问配班教师和保育教师。

图2 师徒日均互动频数分布(取自观察数据)

实习生在师徒互动中的情感投入同样有限。师徒间相互关注和情感连带水平较低。柯林斯倡导通过分析谈话中的细节来推断会话者的情感连带水平,如对话的发起频率和交替水平。〔8〕本研究发现,师徒对话中,指导教师表达观点后,通常要经过1.5 秒甚至更长的“尴尬的停顿”,实习生才做出回应。双方的会话节奏,如语速、语调和所传递的信息量也不在同一水平。指导教师的语速较快、语调起伏明显,传递的信息量较大。实习生则倾向于简单、平缓、慢节奏地应答问题,或是较为平淡地表示赞同。这导致指导教师产生“难以进一步深入话题”的感受。

(2)和谐氛围之下存在师徒互动资本失衡的现象

本研究发现,虽然师徒互动内容和进程多由指导教师决定,但实习生似乎并未感觉不妥,互动氛围整体较为融洽。在实习生心目中,指导教师是师长、前辈,其教育理念、专业能力值得学习,理应予以尊重。指导教师则愿意发现并肯定实习生的闪光点,评价其行为表现时持“对事不对人”的态度,扮演着“和谐氛围的构建者”角色。

然而,和谐氛围之下存在师徒互动资本失衡现象。这在一定程度上限制了个体情感能量的投入与获得。柯林斯认为,现实生活中存在着“互动仪式市场”,每个人将会与谁、以何种强度进行互动,取决于他们能够为彼此提供什么以及主体所固有的资源、地位和权利。情感能量是一种符号资本,也是重要成本。互动仪式市场的存在使得互动具有一种不平等性,资本持有量较多的一方更容易受到尊敬,通过要求他人服从且真正获得服从而体验到积极情感。〔9〕师徒互动过程中,指导教师拥有相对丰厚的互动资本,实习生则处于弱势地位。一旦感受到自身“被安排”程度较高、“受重视”程度较低时,实习生便会隐藏真实想法,降低情感能量投入。当指导教师感受到互动资本的投入与获得不平衡时,也会有意识地降低投入,从而影响互动事件的过程和结果。

2.角色间关系平衡:“实习生形象的维护者”与“班级幼儿的教师”

关于对实习生行动的指导,是当场介入还是过后总结,是言语告知还是行为示范,指导教师在时机和方式选择上面临两难。一方面,指导教师希望维护实习生的教师形象,想尽可能避免直接介入。“如果我现在打断,他们就会更紧张,不知道该怎么办”(教师2)。另一方面,指导教师作为“班级幼儿的教师”,理应承担起保障教学质量、维持班级秩序的责任。如发现实习生不妥的教育行为时,还是会纠正或替代实习生完成后续工作,即使这样做可能会使其陷入尴尬。“实习生忘记让幼儿先喝水、排小便再去玩游戏,我本想等她自己发现。但后来不断有幼儿跑去小便,她(实习生)还是没意识到,我就不得不介入了”(教师3)。

(二)行为模式呈现

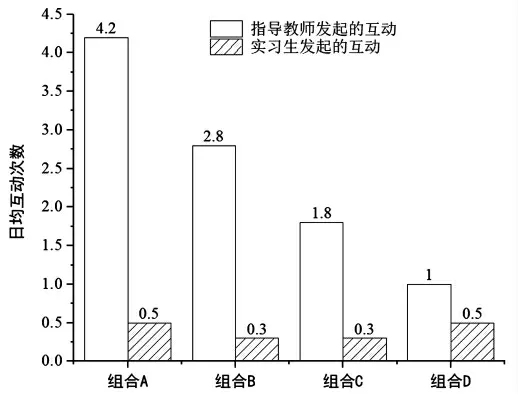

本研究依照互动发起人的不同,将师徒互动分为两大核心类属,再根据互动行为的情境、内容、方式,将其划分为11 个子维度,并据此提炼出7 种指导教师角色(见表1)。基于已有研究对于师生互动模式及教师“领导力度”的划分方式,〔10〕本研究将上述7 种角色归纳为“权威型”“顾问型”和“同伴型”三大类别,见图3。

表1 师徒互动行为的质性资料编码结果

图3 基于互动过程的指导教师角色类型划分

权威型角色是指,指导教师作为互动的发起人和行为规范的主要制定者和监督者,其提出的要求不具可变空间,强调行为、规则的统一性,在师徒互动过程中,实习生更多的是“绝对服从者”角色。顾问型角色是指,指导教师以建议的形式提出个人观点或行动要求,最终的行动规范可经互动双方协商制定,允许、鼓励多样化行为方式和创造性思维的存在。同伴型角色所体现的特征是民主、合作和平等,指导教师作为合作者、支持者和参与者,让渡一部分权利和责任给实习生,且活动规则具有较大的可变空间。

要说明的是:其一,不存在极端权威型或极端同伴型角色,每一种指导教师角色都可能同时包含两种不同角色类型的行为特征。其二,在环境、互动对象等诸多因素的共同作用下,同一主体可能会在不同互动情境中呈现不同类型的角色。其三,同伴型、顾问型和权威型指导教师角色中,主体行为的民主性程度逐渐减弱,权威性程度依次递增。

1.同伴型角色:“实践反思的倡导者”

“实践反思的倡导者”对应角色行为的民主性程度最高,通常出现于实习生行动结束后的两种情境中。一是指导教师请实习生评价自身表现或分享感受。“我会先请实习生谈自己的看法,她先将问题提出来,我给予反馈,才能让她有所收获。如果只是我讲看法和建议,对她来说是在灌输”(教师3)。二是指导教师试图以提问引发实习生思考。“幼儿等待时容易感到无聊,进而吵闹。可以试着把带班的策略用起来,想想之前我们用过哪些?你可以试试”(教师1)。

2.顾问型角色:“个体需求的满足者”和“信息资源的分享者”

指导教师在师徒互动中有时会扮演“个体需求的满足者”角色。实习生的个体需求主要集中在请教问题(如询问户外游戏规则)和请求帮助(如收集论文数据)方面。指导教师一般会积极回应实习生,尽力提供支持。如教师3 得知实习生正在准备教师招聘考试后,主动为其提供详细的活动方案修改建议及试教机会。

指导教师也是师徒互动中的“信息资源的分享者”。如指导教师会邀请实习生参与各类教研活动,主动分享班级中的幼儿信息以帮助其了解本班幼儿的年龄特征和个体差异,并采取适宜的教育策略支持幼儿学习与发展。“我们班的幼儿比较慢热,平时的活动中要多给他们一点时间”(教师4)。

3.权威型角色:从“实践场地的提供者”到“行动要求的提出者”

(1)实践场地的提供者

指导教师负责安排实习内容,体现了其作为教师教育者的权利和责任,也决定了实习生在该场域参与实践的广度和深度。一园的指导教师主要依照园所要求和自身经验,结合实习生的已有经验安排实习内容,“我愿意放手给他们带班,能实践的时候就实践,不足的地方重点练习,要能学到东西”(教师1)。二园的指导教师则请实习生认领教学活动,自行决定带班天数。

(2)行动过程的督导者

指导教师的“行动过程的督导者”角色多见于提醒实习生一日活动安排和工作职责、时间节点等互动情境中。通常,指导教师会在实习生组织活动时进行配班,全程观察、辅助实习生。

教育实践的情境具有时间性,即教育行为在时间上具有不可逆性。这使得置身于其中的主体在行动中产生一种紧迫感(sense of urgence)。在这种紧迫感的支配下,指导教师必须对各种突发情况尽快做出反应,没有太多时间驻足静观或是反躬自省。〔11〕与此同时,实践经验的积累使得指导教师拥有一定的在日常教育情境中解决问题的方法和行为程序,或称实践技巧。基于这两点,指导教师一旦发现实习生的行为偏离了自身认同和习惯的合理性范围,便会本能地想要去纠正。同时,在幼儿园,指导教师既是“实习生形象的维护者”,又是“班级幼儿的教师”,不同角色的权利和责任纵横交错,使其倾向于采取直接介入的方式,成为实习生行动过程的督导者。

(3)行为表现的评价者

指导教师依照自身遵循的行为规范、教育理念、教育策略标准评价实习生的表现。指导教师对于实习生行为的评价,既包含纵向评价,“他们进步还蛮大的,之前在过渡环节需要我们提醒该干什么,现在他们会主动带幼儿玩游戏”(教师1);也有横向评价,“这周刚来的实习生3,做活动记录时事无巨细罗列了好多内容,但有用的不多。实习生1 和2 的观察则非常到位,能抓住有用信息,他们的记录可以用到后续的课程设计中去”(教师3)。这些评价既指出了实习生过去行动中需改善的行为,也为提出后续行动要求奠定了基础。

(4)行动要求的提出者

指导教师作为“行动要求的提出者”角色的节点数量最多(见图3),这也是贯穿整个师徒互动进程的重要角色,其行为特征如下。

其一,指导教师提出的行动要求主要包括教学活动设计和实施过程中的基本要求、教师应承担的角色职责和行动要点等,大多意在纠正实习生的不当行为,要求较缺乏系统性和条理性。师徒双方共同关注的问题多为“是什么”“怎么做”,较少有意识地联系理论共同探究背后的原因。如此,指导教师提出的行动要求虽能指导实习生解决眼前问题,但易导致实习生热衷模仿指导教师外显的行为方式,而忽略对行为背后的教育学、心理学原理的思考、理解和运用,未能反思自身行为为何如此、何以改变,未来面对复杂多变的教育情境时仍可能束手无策。

其二,指导教师倾向于从自身角度出发提出行动要求,对于实习生的专业学习特点把握不足。如教师1 所言,“有些事,实习生已经知道了,只是还没有放开去做,我们再反复强调也没有意义,实习生需要时间去摸索。而有些问题属于实习生知识层面的欠缺,你要给他讲明白。这二者是不同的。但我们不了解实习生哪方面欠缺,只能按照自己的想法来提要求”。

其三,指导教师在提出行动要求时,时常用到“要”“应该”“最好”,甚至“千万不要”“一定不能”等词语,带有不容置疑的情感色彩,权威性有余而民主性不足。若指导教师总是事无巨细,且时常替代实习生选择应对问题的方式和策略,实习生便容易忽视主动探究,难以在解决问题过程中获取持续发展和终身学习的能力及品质。

(三)社会功能发挥

1.指向外部:“职业入场的领路人”与“园所文化的传递者”

一方面,指导教师是实习生“职业入场的领路人”。指导教师通过提出行动要求、强调注意事项、纠正不当行为和评价行为表现,促使实习生初步获得班级管理和教育教学的诸多实践经验,加深对于幼儿园教师角色职责的认识。“在指导教师的提醒之下,我的责任意识、时间意识和安全意识更强了”(实习生3)。

另一方面,指导教师对于实习生而言,还是园所文化的传递者。实习生通过观察、聆听和交流,感受园所文化对于教师角色的塑造,并据此进一步建构自身的儿童观、课程观和教师观。其一,从关注教师个人表现转向关注儿童与课程的关联。“以前我很看重教师在课程实施过程中的表现力,认为教学技能是关键。现在我觉得理解儿童才是根本,教师关注幼儿的想法,才抓得住教育契机”(实习生4)。其二,感受园所氛围对于园所教师课程观念的塑造力量。“幼儿园的整体氛围轻松自由。课程的生成性很强,教师带幼儿去感受春天,写诗、挖荠菜,不是为了完成任务,只是为了做这件事”(实习生4)。其三,体悟园所的教育理念与教师文化。如二园秉承“共同生活、共同成长”的园所文化建设核心理念,鼓励教师在关注生活、看见儿童的同时发现自己,与儿童共同成长。在这样的理念下,教师自由、自主地进行创造性劳动,积累实践智慧,同时将这样的园所文化、教师文化潜移默化地传递给实习生。

2.指向自我:“专业学习的获益者”

指导教师不只是“引领者”“传递者”,他们在同实习生的互动中也会受到启发,从而成为“专业学习的获益者”。“实习生在指导建构游戏时,发现幼儿收玩具慢,而且玩具摆放得很乱。如果她直接问我该怎么办,我可能会让她站在那边安排幼儿收积木。但她想出了办法:把不同颜色的雪花片放入身份牌盒子,幼儿根据身份牌所对应的雪花片颜色分组收玩具。这个办法很好,也启发我反思如何从幼儿的角度去思考和解决问题”(教师2)。案例中,实习生发现问题,尝试提出解决办法;指导教师放手让实习生解决,倾听实习生的想法且获得了共鸣。最终,实习生提出有效的策略并解决了问题,指导教师从中受到了启发,体验到“获益者”的身份感。

三、启示及建议

(一)激发主体内部动机,提升互动投入水平

首先,高校和幼儿园应重视指导教师的选派、评价工作,并请实习生、高校指导教师和幼儿园指导教师开展互评,及时反馈结果并表彰优秀学生和指导教师,激发指导教师的内部动机。其次,幼儿园管理者应为教师参与实习指导工作提供支持,如将实习指导纳入职称评定、绩效考核范畴,引导教师挖掘实习指导同自身专业发展的内在联系,发现实习生为幼儿带来的积极影响,使其感受到自身在互动仪式中的资本投入与获得相对平衡,进而提升内在动机,维持高水平的互动投入。

此外,高校应充分考虑学生需求,合理安排实习时间,引导学生意识到实习与准备升学、就业在内容上并不冲突,鼓励其充分发挥主体性,抓住实习机会,在真实情境中积累实践经验。

(二)提升双方专业能力,促成互为主体状态

作为教师教育者,幼儿园指导教师的专业能力是师徒互动内容系统性、方式适切性和结果有效性的保障。因此,其一,高校和幼儿园应为幼儿园指导教师提供专业支持,帮助其明确角色职责、塑造角色行为。其二,应帮助指导教师树立科学的角色理念,使其意识到要为实习生创设一个支持性的人际环境。师徒双方在对话过程中要打破身份壁垒,将幼儿学习和教师发展视为共同关注点,从关注“是什么”到聚焦“为什么”,探讨教育教学行为和幼儿行为背后的原因及其所关联的教育理念,形成“互为主体”的对话状态。

此外,实习生作为实践学习主体,其专业学习态度与能力同样有待提升。高校应统筹规划实践类课程目标和内容,确保学生每一次进入教育现场都能学有所获。系统的理论学习加上循序渐进的实践经验积累,可促使实习生全面而深刻地理解教育现象,提升教育理念和行为的专业性。