教育数字化背景下幼儿园教师数字化学习力水平的调查研究

——以上海市347 名幼儿园教师为例

高 敬 杨岑岑

(上海师范大学学前教育学院,上海,200234)

党的二十大报告指出,要“推进教育数字化”。教育数字化中的“化”可以理解为用数字技术使教育发生变化,主要指向教育系统中物和人两个层面的数字化过程。前者指教育基础设施和环境的数字化改造升级,后者涉及教育活动中人的数字意识、思维、素养和能力的转变提升。〔1〕在推进教师队伍数字化建设的进程中,数字化学习力是教师的关键能力之一。数字化学习力可以界定为教师在利用网络信息资源、手段开展新型学习行为的同时,对自身的学习行为进行调控,在提升数字素养的过程中产生的某种素质和能力。

国内外研究将学习力划分为学习动力、学习毅力和学习能力,〔2〕或学习动力、学习态度、学习方法、学习效率、创新思维和创造力,〔3〕或学习行为的总动力、学习需求的识别力、学习潜能的评价力、学习行为的理解力、学习行为的激活力和学习能力等。〔4〕尽管有关学习力构成要素的划分不尽一致,但基本包含了学习动力、学习专业能力以及反思力三大要素。本研究在此基础上参考教师信息化学习力要素的研究成果,〔5〕将幼儿园教师的数字化学习力划分为内驱力、技术力、调控力、转化力和反思力。其中,内驱力是基础要素,指激发教师产生数字化学习行为的内在源动力。技术力、调控力和转化力这三大专业能力为核心要素:技术力是保证教师在数字化学习过程中有效解决相关技术问题,使数字化学习得以顺利进行的能力;调控力是确保教师在数字化学习过程中始终保持良好的自我管理和积极的学习态度,监控和调节学习行为,保障数字化学习持续有效开展的能力;转化力是教师在进行数字化学习后对学习成果进行应用、迁移和实践的能力。反思力是高级要素,指教师对数字化学习效果进行深入评价、总结和思考的能力。

在教育数字化大背景下,本研究拟以上海市幼儿园教师为例,调查教师的数字化学习力水平,并尝试基于调查结果探究提升教师数字化学习力水平的对策,以促进幼儿园教师队伍的数字化建设。

一、研究设计

(一)调查对象

本研究采用方便抽样方法,选取上海市不同区域的各级各类幼儿园15 所,随机选取347 名教师进行问卷调查;随机抽取不同级别幼儿园各一所,对教师进行半结构性访谈。

(二)调查工具

本研究参考相关文献自编调查问卷。问卷结构分为基本信息和《幼儿园教师数字化学习力水平评估量表》(以下简称《量表》)两部分。其中,《量表》包含内驱力、技术力、调控力、转化力和反思力5 个维度,每个维度含4 个题项。《量表》采用李克特五点计分,从“非常不符合”到“非常符合”,分别计1 到5 分。本研究自编访谈提纲,以深入探究幼儿园教师数字化学习力水平的影响因素。

《量表》整体克龙巴赫α 系数为0.966,各维度克龙巴赫α 系数介于0.879—0.980 之间,信度很高。《量表》5 个维度的平均方差抽取量(AVE)介于0.689—0.924 之间,组合信度(CR)介于0.896—0.980 之间,聚合效度良好。《量表》各维度的平均方差抽取量(AVE)平方根均大于维度间的相关系数,区别效度良好。

(三)数据处理与分析

本研究运用统计软件(SPSS23.0)对数据进行描述性统计分析和差异分析。

二、研究结果与分析

(一)幼儿园教师数字化学习力水平总体情况

本研究发现,上海市幼儿园教师数字化学习力水平总体较好(M=4.15)。各维度中,教师的内驱力水平最高(M=4.41),反思力水平最低(M=3.94)。

(二)不同幼儿园教师群体数字化学习力水平的差异

1.不同性别、专业、行政区域的教师在数字化学习力总体及各维度水平上均不存在显著差异

本研究通过独立样本t 检验发现,在数字化学习力总体及各维度水平上,男幼儿园教师与女幼儿园教师不存在显著差异(p>0.05),学前教育专业毕业的幼儿园教师与其他专业毕业的幼儿园教师不存在显著差异(p>0.05)。这说明不同性别和不同专业的上海市幼儿园教师在数字化学习力总体及各维度水平上的差异较小。

本研究通过单因素方差分析发现,在数字化学习力总体及各维度水平上,不同行政区域的幼儿园教师均不存在显著差异(p>0.05)。这说明上海市各区县幼儿园教师的数字化学习力水平无明显地域差异。

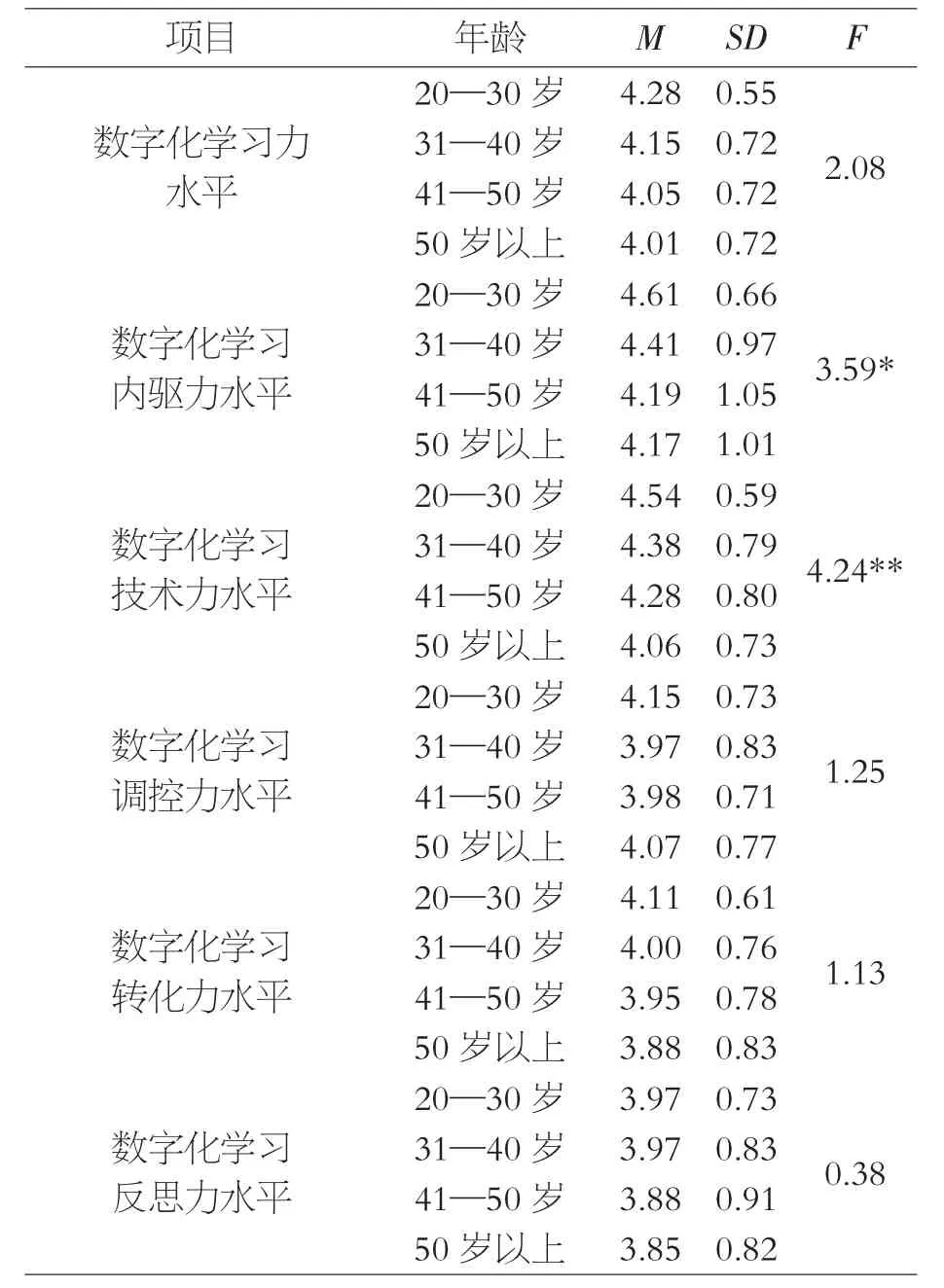

2.不同年龄段教师的数字化学习内驱力、技术力水平存在显著差异

本研究通过单因素方差分析和事后检验发现(见表1),在数字化学习内驱力水平上,20—30 岁的教师显著高于41—50 岁和50 岁以上的教师(p<0.05);在数字化学习技术力水平上,20—30 岁的教师显著高于41—50 岁(p<0.05)和50 岁以上(p<0.001)的教师,31—40 岁的教师也显著高于50 岁以上的幼儿园教师(p<0.01)。这说明,上海市青年教师的数字化学习内驱力、技术力水平明显优于年龄较大的幼儿园教师,且中青年教师占一定的优势。

表1 不同年龄段幼儿园教师数字化学习力水平的差异比较

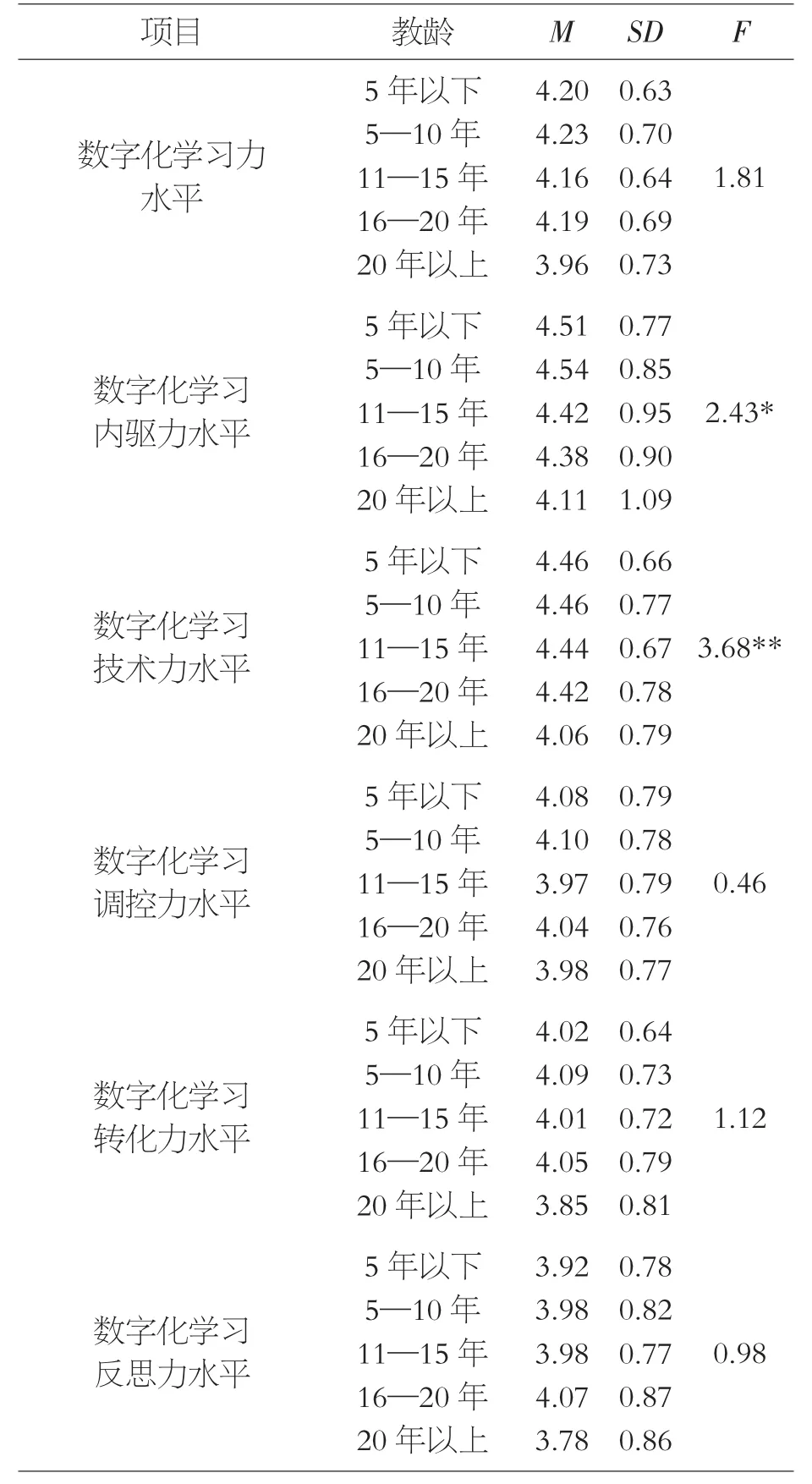

3.不同教龄教师的数字化学习内驱力、技术力水平存在显著差异

本研究通过单因素方差分析和事后检验发现,在数字化学习内驱力水平上,教龄20 年以上的幼儿园教师显著低于5 年以下(p<0.05)、5—10年(p<0.05)教龄的教师;在数字化学习技术力水平上,教龄20 年以上的教师显著低于5 年以下(p<0.01)、5—10 年(p<0.001)、11—15 年(p<0.01)、16—20 年(p<0.05)教龄的教师(见表2)。这说明,教龄较长的上海市幼儿园教师数字化学习内驱力水平明显低于教龄10 年以下的教师,数字化学习技术力水平明显低于教龄为20 年以下的教师。

表2 不同教龄幼儿园教师数字化学习力水平的差异比较

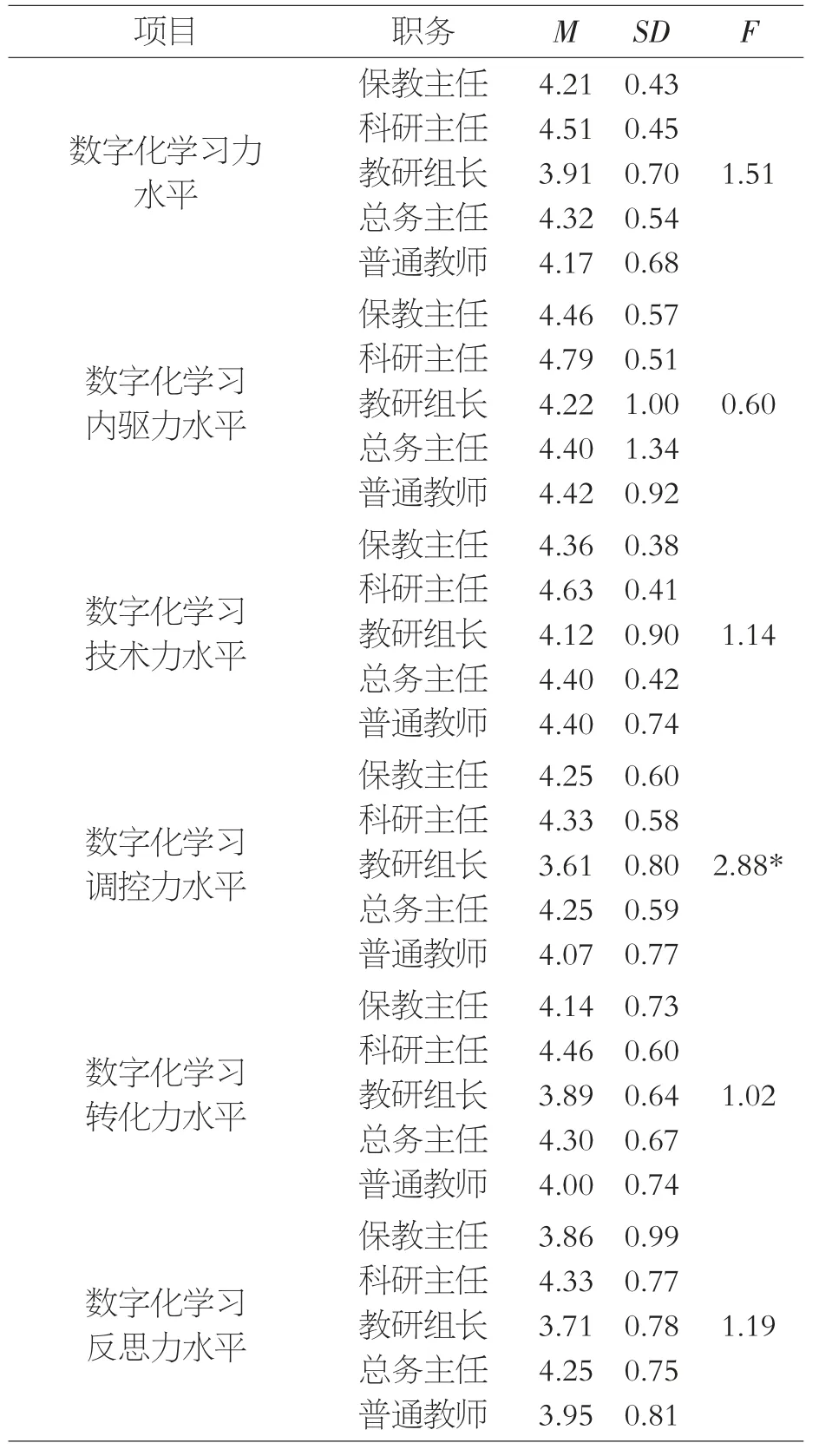

4.不同职务教师的数字化学习调控力水平存在显著差异

本研究通过单因素方差分析和事后检验发现,在数字化学习调控力水平上,教研组长显著低于保教主任(p<0.05)、科研主任(p<0.05)和普通教师(p<0.01)(见表3)。这说明上海市幼儿园教研组长的数字化学习调控力水平明显较低。

表3 不同职务幼儿园教师数字化学习力水平的差异比较

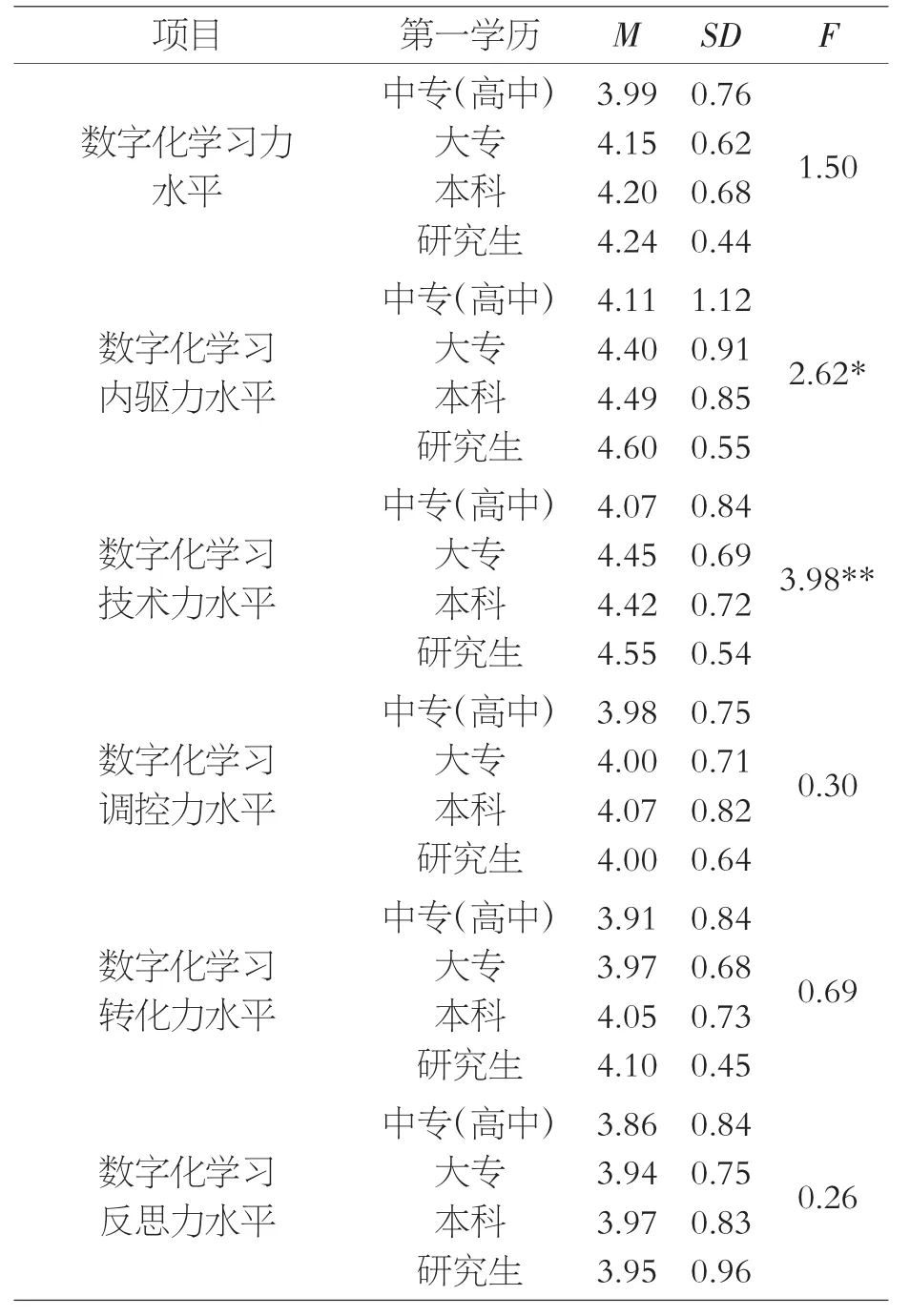

5.不同第一学历教师的数字化学习内驱力、技术力水平存在显著差异

本研究通过单因素方差分析和事后检验发现,在数字化学习内驱力水平上,第一学历为中专(高中)的幼儿园教师显著低于第一学历为本科(p<0.01)的教师;在数字化学习技术力水平上,第一学历为中专(高中)的教师显著低于第一学历为大专(p<0.01)、本科(p<0.001)的教师(见表4)。这说明,第一学历低的上海幼儿园教师数字化学习内驱力、技术力水平相对较低。

表4 不同第一学历幼儿园教师数字化学习力水平的差异比较

6.不同编制教师的数字化学习内驱力水平存在显著差异

本研究通过独立样本t 检验发现,在数字化学习内驱力水平上,幼儿园在编教师显著高于编外教师(p<0.01)(见表5)。这表明上海市在编教师的数字化学习内驱力水平相对较高。

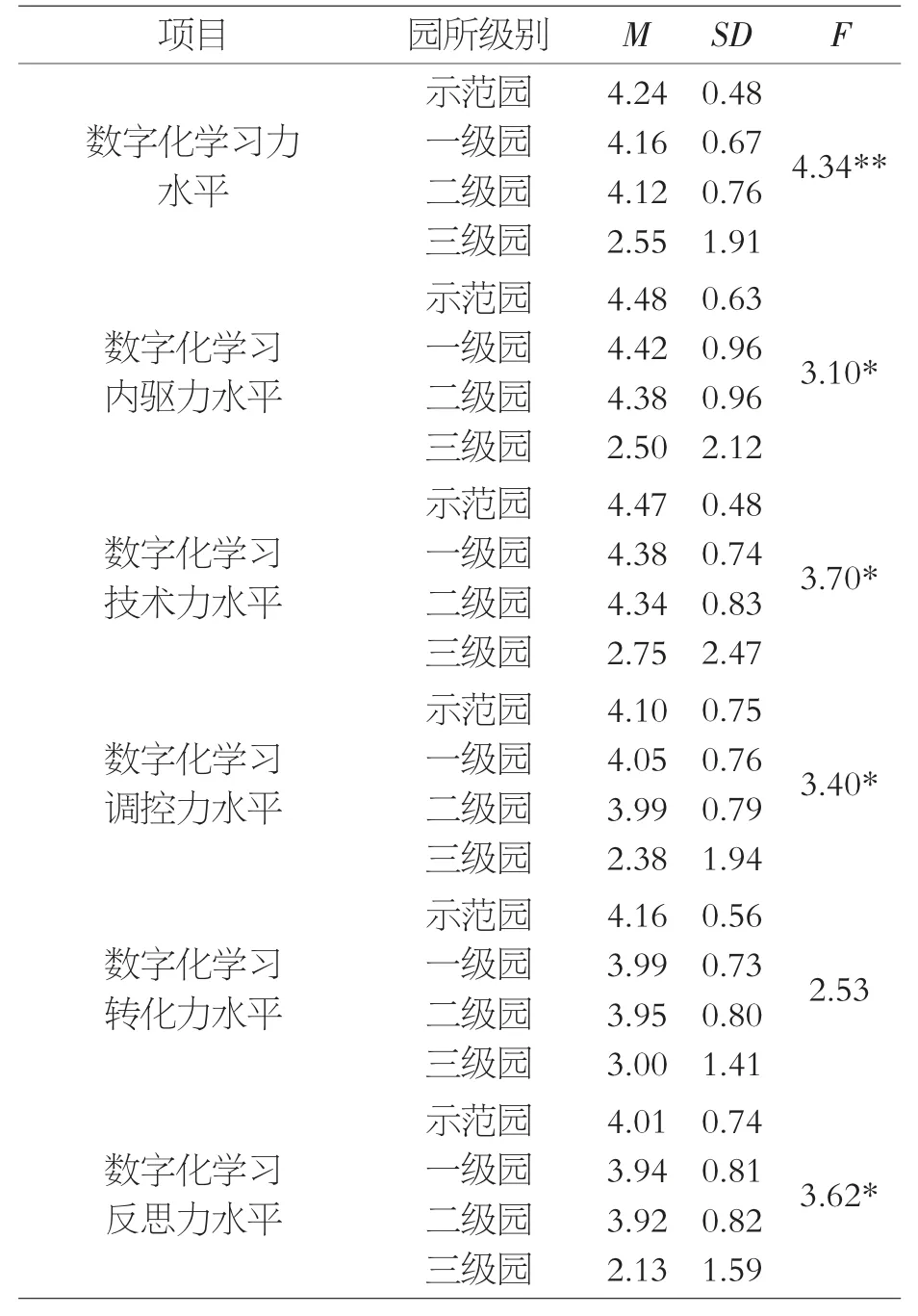

7.所在园所级别不同的教师数字化学习力总体及内驱力、技术力、调控力、反思力4 个维度水平存在显著差异

本研究通过单因素方差分析和事后检验发现,在数字化学习力总体及内驱力、技术力、调控力、反思力4 个维度水平上,上海市三级园教师均显著低于示范园、一级园和二级园教师(见表6)。这说明,除数字化学习转化力外,所在园所级别较低的教师数字化学习力总体及内驱力、技术力、调控力和反思力水平明显低于园所级别较高的教师。

表6 所在园所级别不同的幼儿园教师数字化学习力水平的差异比较

三、分析与讨论

(一)上海市幼儿园教师数字化学习力水平的现状特点

总体来看,随着《上海市幼儿园信息化建设与应用指南(试行)》的颁布和推广运用,上海市幼儿园教师在熟悉、运用信息技术的过程中表现出较高的数字化学习力水平。从数字化学习力的各维度看,教师的数字化学习内驱力水平最高,反思力水平最低。

从性别来看,数字技术应用早期,男性教师与女性教师之间存在一定的“数字鸿沟”。〔6〕随着互联网的普及及信息技术在上海市幼儿园的推广运用,幼儿园以女性为主的教师群体对互联网和数字技术的接纳和使用程度越来越高,不同性别教师之间的“数字鸿沟”逐渐消失。从专业来看,不同专业毕业的上海市幼儿园教师均能通过数字化应用能力培训和研讨学习,结合实际操作、亲身体验,充分认识数字化学习的诸多益处,数字化学习力水平上的差异不明显。另外,从行政区域来看,随着《上海市教育现代化2035》和《上海市教育数字化转型实施方案(2021—2023)》等相关政策文件的出台,各区县均努力为幼儿园配备必要的信息化技术基础设施,故区县间的教师数字化学习力水平差异不显著。

(二)不同群体上海市幼儿园教师数字化学习力差异的原因分析

青年教师数字化学习内驱力和技术力水平较高。有研究者把青年教师比喻为“数字原住民”,而把年龄较大的教师比喻为“数字化移民”。〔7〕青年教师是伴随网络时代成长起来的,对数字化学习的接纳和熟练程度较高,具有代际优势。此外,从教师专业发展的关注阶段理论来看,青年教师正处于“自我关注”的阶段,即关心自己能否胜任改革的要求。〔8〕在教育数字化大背景下,青年教师非常关注自己在数字技术学习和运用方面的胜任力,数字化学习意愿较高,在学习与实践中数字化学习技术力得到提升。相比青年教师,年龄大、教龄长的教师是成年以后才经历网络时代的一代人,受原有认知和经验所限,对数字技术这一新兴事物的接受程度相对较低。这直接影响其数字化学习力水平,尤其是内驱力水平。

相对第一学历较低的教师,第一学历较高的幼儿园教师在校学习期间受过更为全面的教育,包括信息技术方面的教育,因而表现出较高的数字化学习内驱力和技术力水平。

从编制身份来看,在编教师工作稳定,可以享受良好的工资待遇和福利待遇,更关注自己的专业发展,因而也愿意通过多种方式参与数字化学习,其提升数字素养的意愿相对较高。

教研组长在带班的同时,还需承担日常教研管理工作,事务繁杂,缺少时间和精力开展数字化学习,难以很好地管理、监控和调节自身的数字化学习行为。

此外,所在园所级别不同的教师数字化学习力存在较大差异。一般来说,园所级别越高,区县教育经费的投入越多,硬件设备较好,教师接触数字化平台、资源等越便利,越容易促使其发展数字化学习力。级别高的幼儿园往往更注重为教师创造良好的学习氛围、实践途径等提升教师数字化学习和实践意愿,提升其数字化学习力水平。

四、建议

(一)区域政府部门落实主体责任,加大对薄弱园所数字设施环境的系统支持

教育数字化进程中,教育基础设施和环境的数字化改造升级是幼儿园教师发挥和提升数字化学习力的保障。因此,各区政府部门要承担起数字化设施环境建设的主体责任,统筹财政教育经费安排,有效整合、分配资源,在保障示范园、一级园数字化设施和环境的基础上,对相对薄弱的幼儿园,特别是三级园,给予数字技术推广运用的系统支持和保障。

(二)幼儿园建立数字化学习保障和激励机制,全面、持续提升教师数字化学习力水平

幼儿园管理者要面向本园全体教师数字化学习的实际需求,组织数字技术普及化培训,对教师进行日常数字化学习和应用转化的个性化指导。除了安排信息专管员参与市级层面的信息化培训之外,还可以以信息专管员为轴心开展一对一针对性指导,解决数字学习困难群体教师数字化学习和应用中的问题;以青年教师为核心构建数字学习师徒结对模式,鼓励青年教师利用较强的数字素养,帮助数字学习困难群体教师深入了解数字技术,带教数字应用,使数字化学习共同体在学习交流中共同提升数字化学习力水平。

幼儿园管理者宜构建良好的教师数字化学习力培养的制度环境。特别是三级园,要跟上教育数字化大背景,建立数字化学习的激励机制,激发每一名教师,特别是编制外、年龄较大、教龄较长的教师的主观能动性,鼓励其自主学习。教师自主学习是教师根据自身能力与需求自主选择的连续性学习行为,具有目的性、经验性和终身性等特征,〔9〕激励机制引发的自主学习有利于焕发教师数字化学习内驱力,使教师保持数字化学习中的目的性和持续性,表现出较高水平的数字化学习力水平。

(三)教研组长重塑学习观,将数字化学习纳入常规教研活动内容

研究者在日常工作实践中发现,上海市幼儿园教研活动鲜有专门针对数字技术学习和应用的内容,很少有教研组长愿意拨出有限的教研时间投入数字化学习专题。对此,教研组长要与时俱进、转变观念,以数字化思维重塑学习观,强化数字化学习意识;要将数字化学习融入常规教研活动内容,促进教师将数字化学习与技术应用进行深度融合;要管理和监控自身的数字化学习行为,引领教师共同提升数字化学习力水平。

(四)教师应遵循数字化“学习—实践—反思”的循环路径,以技术赋能有效促进幼儿持续发展

在教育数字化语境下,教育是“本”,数字技术是“体”。教育数字化的目的不在于教育的技术革命,数字技术与教育系统融合创新的根本目的在于推动教育和教育中的人更好地发展。〔10〕幼儿园教师作为数字技术的直接应用者,要将数字化学习反思力贯穿于数字化专业学习和技术运用的全过程,遵循“学习—实践—反思”的循环路径,自主学习数字技术,并将之转化应用到教育实践中,反思数字技术应用实践在促进幼儿发展中的作用,并根据效果不断调整实践。