从“中西互证”到“破陈发新”

——晚清数学家对不可公度量的认识

曹婧博 潘 钺

(中国科学技术大学科技史与科技考古系,合肥 230026)

1 阐理幽元:不可公度量概念背后的哲学思辨

明万历三十五年(1607)由利玛窦(1552—1610)、徐光启(1562—1633)合译的《几何原本》第五卷界说三的注释已经提到了“不可公度量”概念:

其小合线,为无两度之线,如直角方形之两边与其对角线为小合,即分至万分以及无数,终无小线可以尽分、能度两率者是也。此论详见十卷末题。([1],页232)

“小合线”即《欧几里得原本》第十卷所涉“不可公度量”之一种,“无两度”即“不可公度”最早的汉语表述。

清咸丰八年(1858),在藏书家韩应陛(1800—1860)的帮助下,汉译《几何原本》后九卷首次出版,“不可公度量”概念正式进入中国学者的视野。

《几何原本》第十卷核心内容承接其第五卷比例论,同时为之后立体几何计算奠定基础。全卷内容约占整部《几何原本》的四分之一,要点是“不可公度量”与“无比例线”的理论体系与计算运用。“有等”与“无等”、“有比例”与“无比例”,是《几何原本》第十卷最重要的概念。

此套概念体系是理解古希腊数学的难点。《几何原本》汉译者李善兰曾论及第十卷内容之艰深:“第十卷阐理幽元,非深思力索不能骤解,西士通之者亦鲜。”([1],页148)文艺复兴时期,欧洲学者翻译《欧几里得原本》时继承希腊人对“数”(αριθμóς)的定义,认为“数”的本原是“单元”(unit),“量”的本原是“点”(point)([2],页228)。当时大部分学者认为“数”与“连续量”(continuous magnitudes)——即算术与几何截然不同。“数”仅代表整数,分数是整数的比,负数和无理数在西方古典数系中被悬置[3]。直到16世纪末荷兰数学家斯蒂文(Simon Stevin,1548—1620)在印度-阿拉伯数码基础上创制了十进制小数,才明确地将“不可公度”概念由“量”推及“数”[4]。

在中算传统中,以刘徽为代表的开方思想兼有直观性与实用性,以具体问题的解决为核心,以道家的无限思想为基础[5]。因此晚清中算家能天然接受“不可公度量”所蕴含的“无限”,敏锐地捕捉到它与刘徽“以面命之”相似的思想痕迹。然而,因为不了解“不可公度量”与古希腊几何学的关系,他们忽略了“不可公度量”体系在古希腊逻辑学语境下并非针对任何具体问题,而是试图构建具有一般性的数学概念。

2 探索与尝试:顾观光对“不可公度量”的特例性解释

“不可公度量”概念的传入属于一次全新的术语译介。在中国古代传统算学中,对于正方形对角线或圆内接多边形边长的求解,使用的是以开方术求近似值的方法,“量”之间的公度问题和“数”的状态不属于中国古代算学的讨论范围[6]。李善兰在翻译《几何原本》后即转向素数研究,于同治十一年(1872)发表《考数根法》,是晚清数学研究最为重要的成果之一[7];华蘅芳(1833—1902)《开方别术》也在同年刊刻。顾观光(1799—1862)《〈几何原本〉六和六较线解》(简称“《六和六较线解》”,图1)作于咸丰八年,是中国学者对《几何原本》第十卷最早的解读。

图1 顾观光《〈几何原本〉六和六较线解》

全文共一千四百余字,通过“以例题解定义”的方式解释了《几何原本》第十卷中“六和六较线”的含义。“六和六较线”即6种“和线”与6种“较线”。汉译《几何原本》第十卷第三十七命题前,题有“论六和线”;第七十四命题前,题有“论六较线”;第一百十六题有“从中线起依法递推,得无数无比例线,各与前六和六较线皆不同类”([1],页358、383、413)。《〈几何原本〉六和六较线解》之题即从此而来。

顾观光治西学有自己的一套学术主张,他从中国古代算学和经学两大传统出发,力主“中西之法可互相证,而不可互相废”[8],《六和六较线解》是其学术主张的实践。《六和六较线解》利用构造数值关系来阐释《几何原本》第十卷各种无比例线的定义。类似方法多见于顾观光研究西方数学的论文,如《用理分中末线求圆周法》以“设圆径二千万求圆周”等算题来解释《几何原本》中的“理分中末线”概念[9]。

以中国古代算学解读《几何原本》的传统起于明末清初。梅文鼎(1633—1721)《几何通解》曾“以勾股解《几何原本》之根”,从《几何原本》第二、三、四、六等卷中选出15个命题,以“勾股术”会通。《几何通解》开篇即言“《几何》不言勾股,然其理并勾股也”[10]。类似地,顾观光曾引用中国古代算经二十余部撰写了《九数存古》,该书“专辑古法故以九数为纲”,其第九卷专论“勾股”,涉及“勾实之矩”“股实之矩”“折矩以为勾股”等核心算法[11]。

顾观光解读《几何原本》第十卷,遵循上述传统,强调《几何原本》与《九章算术》的互通之处,如“仅正方有等”的有比例线即是《九章算术》开方术中的“以面命之”;又如知有比例线而解无比例线的过程,可以用《九章算术》中“勾实之矩”“股实之矩”等勾股形面积推演来解释[12]。

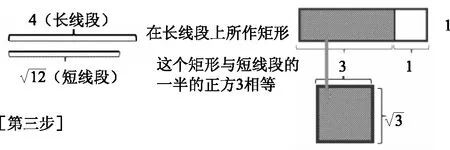

兹以《六和六较线解》例题一(图2—图7)“有比例线八”与“第一组合名线”的关系为例,将顾观光的阐释方法以图解和现代数学符号的形式说明:

图2 《六和六较线解》例题一第一步图解

图3 《六和六较线解》例题一第二步图解

图4 《六和六较线解》例题一第三步图解

图5 《六和六较线解》例题一第四步图解

图6 《六和六较线解》例题一第五步、第六步图解

图7 《六和六较线解》例题一第七步图解

大分四,正方十六;小分三四六四奇,正方十二;[12]

两正方较积四,其边二与大分有等。半小分一七三二奇,正方三。[12]

大分上作少一正方之矩形,与半小分正方等,长三阔一。[12]

大小两分相并得七四六四奇为第一合名线(第二、第三线同)。相减余五三五奇为第一断线。(第二、第三线同)。设有比例线八与大分有等。[12]

以乘矩形之长得廿四,其边四八九八奇,以乘矩形之阔得八,其边二八二八奇。两线相并得七七二六奇为合名线,自之得五九七一奇,即第一合名线乘比例线之矩形。两数相减得二〇七奇为断线,自之得四二八五奇,即第一断线乘比例线之矩形。[12]

如此便复原了顾观光《六和六较线解》例题一所设数值的数形关系。

表1 《六和六较线解》例题一所设数值图表

表2 《〈几何原本〉六和六较线解》中所有“合名线”数值

《六和六较线解》以上述“例题一”开篇,以具体数值关系解释“合名线”与“断线”的含义,未曾引述《几何原本》第十卷定义。因此,顾观光乃以具体数值来解释《几何原本》第十卷各种无比例线的含义。

然而,结合《欧几里得原本》关于13种无比例线的定义和命题,可知顾观光所列举的数值只是几组符合定义的特例,显然不足以完整地体现“和线”与“较线”之间复杂的一般性代数关系。从此论之,则顾观光的尝试虽不至于失败,但至少还很不充分。

3 由“数”及“量”:黄庆澄对“不可公度量”的进一步理解

1866年,《几何原本》十五卷本在金陵书局出版,为晚清学术界增添了新的研究材料。同时,在“师夷长技以制夷”的思想指导下,晚清政府开始推动新式学堂的建设,中国数学教育开始近代化进程。自1862年京师同文馆设立起,几何学、代数学、微积分、三角学等数学知识与传统中国算学一起进入教育体系中[13]。《几何原本》等西学著作中的数学知识是西方数学的主要教学内容。为了普及《几何原本》,大量的数学研究者及教育工作者开始编写面向学生的改编本,并在此基础上发展出了多种形式的的新式教材,中国《几何原本》研究进入了新阶段。其中,黄庆澄(1863—1904)《〈几何〉第十卷释义》(表3,以下简称“《释义》”)对《几何原本》第十卷做出了新的诠释。

表3 黄庆澄《释义》结构

黄庆澄,浙江温州平阳人,1889年在上海梅溪书院担任教习,1893年曾前往日本游学两月([14],页4)。1897年7月黄庆澄在温州创办《算学报》,是国内第一份数学专业的报刊[15]。从第2期起,《算学报》刊行工作转至上海新马路梅福里(今新闸路黄河路以东)的上海算学报馆,黄庆澄此后撰写的研究专著都在上海算学报馆刊刻出版([16],页3)。黄庆澄对中国古算与西方数学都有研究,励志创办报刊“专择近日算学中最重要者……以辟黄人之智慧” ([16],页3—4)。《算学报》在当时江浙沪地区流传较广,甚至远播日本。其中黄庆澄的家乡温州地区受益尤多([14],页21)。

1898年4至5月,黄庆澄在《算学报》第11至12期刊文讨论《几何原本》第十卷“不可公度量”问题,图文结合,以图解题([16],页4)。该文后经整理成为《释义》,同年在上海算学报馆刊刻出版。

《释义》两卷,共12部分,含93款命题,末尾附《顾氏观光六和六较解》,系黄庆澄对节选自顾观光《六和六较线解》的内容所作的图解和注释。黄庆澄如是叙述添加该附录的缘由:

原书有说无图,学者尚艰于索解,兹特逐一补之。末由无比例线推到圆面球面,以本书尚未及此,故节去。[17]

与顾观光《六和六较线解》相比,黄庆澄《释义》有三点不同之处。

首先,黄庆澄认识到《几何原本》数论部分对理解“不可公度量”的重要作用。英国数学家亨利·比林斯利(Henry Billingsley,1532—1606)曾在他翻译的《欧几里得原本》中论述《原本》结构的整体性,指出“数”与“量”是数学大厦的基石,若要理解“不可公度量”和立体形的比例关系,则首先需要理解“数”([2],页183)。黄庆澄对《释义》内容的编排,表明他也已经对此要旨有所认识,反映出他对《几何原本》结构体系的理解较顾观光更为深刻。

《释义》第一部分“释无等线”通过引用《几何原本》第七卷对“数”和“无等数”(素数)的定义,从“数”的根本性质及“无等数”和“有等数”的区别来联系“无等几何”[18]。这种通过“数”的性质来认识和解释“量”的做法正是16世纪欧洲学者所采用的。黄庆澄还展示了他对《几何原本》整体意义的把握:

一章至本章以整数与零数明无比例之由来,自下章至末章兼以零数与零数明无比例之究竟,此本书之大旨也。[18]

其次,《释义》每一款命题都配有图解(图8),其附录也为顾观光《六和六较线解》增加了图解,并且已开始使用现代代数学符号。

图8 《释义》图解和代数学符号

但《释义》阐释“不可公度量”时仍然承袭顾观光《六和六较线解》列举特例数值的方式。黄庆澄非常重视顾观光的工作,他认为顾观光的阐释方法是可取的,唯一不足是没有附图。

第三,《释义》对《几何原本》第十卷命题做了归纳性改编。黄庆澄将第十卷的主要命题划分为10个部分,将原来的117个命题浓缩成93款命题,并在各命题后补充了评论和注释。例如,《释义·释六和线》第十款命题涵盖了《几何原本》第十卷中部界说一到六所涉及的六类合名线,并强调研读时需结合第十卷中部命题四十九到五十四和顾观光《六和六较线解》:

十款(《十中》界说一至六):置有比例线及合名线,而合名线二分上正方之较积方边与大分长短有等,则其线有三类;若合名线二分上正方之较积方边与大分长短无等,则其线亦有三类。说曰:此须细观《十中》四十九至五十四原论及后顾氏说。[17]

黄庆澄的归纳与概括使文本更为简洁,总体而言更适合初学者阅读。但文本的复杂性是《几何原本》无法剥离的特点之一,归纳与缩编的同时也意味着有误读的风险。对比《几何原本》第十卷中部界说原文,可知6类合名线的区分并非仅仅依据合名线二分上正方较积方边与大分长短有等与否,还要结合大分、小分与所置比例线长短是否有等的条件加以判断。黄庆澄的改编和归纳显然过于简略,导致《释义》对合名线分类的解释不够充分。

4 以代数明几何:吴在渊对“无比例线”的一般性解释

与顾观光和黄庆澄相比,生于19世纪末的吴在渊(1884—1935)(1)吴在渊(名起潜,字在渊,中年以字行),江苏常州阳湖人,清末民国时期著名数学教育家。1911年夏,任职于京师清华学堂的吴在渊与同事胡敦复(1886—1978)、平海澜(1885—1960)等成立立达学社;不久,武昌起义爆发,立达学社社员相继南下,聚于上海。1912年3月,立达学社在上海创办大同学院(1922年改称“大同大学”)。吴在渊作为该校创办者之一,在校任教24年直至去世,生前编写数学研究著作及教材20余种,参与数学名词术语的审定及中学数学课程标准的制订,是中国近代数学教育的奠基人之一。接触到了更多从西方传入的现代数学知识。1903年前后,19岁的吴在渊师从周道章(字彣甫、文甫,生卒年不详),自修日文并研读日文原版数学书籍[19]。周道章曾在江南制造局翻译馆担任校勘,傅兰雅(John Fryer,1839—1928)、华蘅芳翻译的美国代数学书籍《算式解法》即由周道章校算,于1899年刊行[20]。

当时正值清政府颁布《钦定学堂章程》及《奏定学堂章程》、废除科举制度、推行近代教育体制之际,中国学界掀起了编译西方近代教科书的热潮[21]。吴在渊也跟随周道章投身编译数学教科书,尤其是代数学教科书。1906年周道章编译的《学校用新代数学》[22]发行。同年,吴在渊与周道章共同校阅了顾澄(1883—?)编译的《普通教育代数教科书》,该书内容与体例主要取法日本数学家高木贞治(1875—1960)编著的教科书,并吸收英国数学家托德亨特(Issac Todhunter,1820—1884)和查尔斯·史密斯(Charles Smith,1844—1916)的成果[23]。

自1904年至1911年,在中国出版发行的代数学教科书共计33种[24],它们是根据西方近代教学材料编译而成,采用横向文字排版,以拉丁字母和代数符号表示代数式,配以习题,确立了中国现代代数学教科书的规范。这些教科书吸收西方近代数学家研究无理数的成果,不需再像《几何原本》那样借助古典的“不可公度量”来阐释“不可公度”概念。例如周道章编译《学校用新代数学》对“无理数”的定义:

不能得完精密之根名曰“不尽根”(原文脚注:Surd)或“无理之数”(原文脚注:Irrational number)。([22],页4)

该定义一方面与《九章算术》“开之不尽者为不可开,当以面命之”相合,另一方面也明确地从代数学视角将其定义为“无理数”。从数学思想的角度,本定义是推进无理数研究的有效尝试。但从不尽根理解无理数与现代数学仍有差距,如超越数π等无理数便无法从不尽根的角度加以理解。另外亦表明此时期对“不可公度”的研究尚未超出欧几里得的范畴,即仍以阐释“不可公度量”为主。

正在此时,1906年吴在渊撰写了《无比例线新解》。由于具有更多现代数学理念,吴在渊观点鲜明地指出旧学与新学之不同:

顾学者囿于旧学久矣,不有以破除而扩清之,或且以胶执固蔽而新学莫由入。是虽微渺,尚非勦袭饾饤者,以破陈说而发新机,亦未必无小补也。([25],页1)

吴在渊认为无比例线问题涉及的“不可公度”概念是完全的新学,是传统算学体系无法涵盖的范畴,解释《几何原本》第十卷“不可公度量”必须“破陈发新”,不能再抱有以旧学证新学的幻想。该思想迥然有别于顾观光“中西之法可互相证”的学术主张。

另外,掌握现代代数学理论的吴在渊还认识到,《几何原本》“不可公度量”概念局限于“几何量”,未能从代数学视角阐释无理数。于是吴在渊指出其编写《无比例线新解》的意义乃“补《几何原本》之不足”,又将《无比例线新解》的方法论总结为“用代数以明几何”:

本书补《几何原本》之不足,故用代数以明几何。本书中凡说理处,因用式显明,用说纠葛,故略去图解,专用代数式。凡遇作法题,则兼用代数、几何,以求完备。凡遇《几何原本》中所未备之法,均一一补入……于本书后附总杂问,以汇通代数、几何应用。无比例线,全书中最为紧要……([25],页1)

《无比例线新解》卷首《揭论》展现出吴在渊对《几何原本》第十卷13种无比例线代数意义的深刻认识:

吴在渊还指出《几何原本》汉译者李善兰在理解无比例线时的局限:

昔李壬叔论此线曰:“几何也,乌可以代数通之?”斯盖遇其识力所难明,故至固于名而失其实。学者不可因此而自画进境也。([25],页 1)

在此理论背景下,吴在渊对《几何原本》“不可公度量”的认识自然能较顾观光、黄庆澄等人更为深刻。兹以《无比例线新解》第一合名线命题(卷中问题十三,图9)为例:

图9 《无比例线新解》卷中问题十三图示

与顾观光《六和六较线解》、黄庆澄《〈几何〉第十卷释义》以特例数值解释无比例线相比,《无比例线新解》的代数学诠释更不失一般性。在以代数学阐释完“无比例线”意义之后,吴在渊还补充了“以数明之”部分,则说明他也没有完全抛弃顾观光、黄庆澄的特例诠释方法。

撰写《无比例线新解》时,吴在渊初入教坛,正在参与编写数学教科书。《无比例线新解》针对各类无比例线设置了若干例题,帮助读者理解无比例线的代数意义,使该书具有更明显的教学价值[26]。这也有别于顾观光和黄庆澄的工作。

5 结语:知识传播路径的曲折和迂回

晚清三代学者顾观光、黄庆澄和吴在渊对《几何原本》第十卷“不可公度量”的探究和解释呈现出明显的递进性,其原因在于三人知识结构、学术渊源的不同,反映出时代背景的不断变迁。

顾观光活跃于19世纪中叶,正值第二次“西学东渐”早期,是晚清最早接触西方学术的学者之一。顾观光所掌握的知识结构及其所接受的学术训练仍属于中国传统范式,面对西方科学知识,他主张“中西之法可互相证”[8]。《〈几何原本〉六和六较线解》是顾观光学术主张的实践工作,体现了他研究西方数学时遵循的两项传统:一方面是中国古代算学以带有具体数值的算题来解释算理的诠释传统;另一方面是明末清初以来用中算解读西方数学的研究传统。虽然《六和六较线解》把握住了13种无比例线段之间对应的数值关系,但在两项传统的局限下,顾观光只能通过举出某些特例来说明各类无比例线的含义,也未能认识到它们与《几何原本》中其他内容的内在联系。

黄庆澄活跃于19世纪末期,此时第二次“西学东渐”的影响正在扩大,洋务运动促进本土新式学堂的兴起,中国学生前往欧美、日本留学也渐成风潮。黄庆澄比顾观光具有更明显的新式教育和西方学术背景,对于《几何原本》的理解也更为深刻。《〈几何〉第十卷释义》从《几何原本》第七卷的定义出发来解释第十卷“不可公度量”,表现出黄庆澄对《几何原本》整体结构有着更为深刻的认识。《释义》对现代代数学符号的采用也反映出黄庆澄的教育背景已和传统文人学者大为不同。但《〈几何〉第十卷释义》仍然继续遵循顾观光的特例数值阐释,未能揭示其一般的代数学意义。

吴在渊活跃于20世纪初期,此时中国历经甲午战败、维新变法失败以及八国联军侵华,社会各界兴办现代学堂、引进现代学术、培养现代人才的热情空前高涨。吴在渊的老师周道章曾跟随晚清科学翻译名家华蘅芳参与翻译西方数学书籍,具有深厚的新学素养。吴在渊也由此接触并掌握现代数学理念,从而清醒地看到旧学与新学之间的巨大鸿沟,主张“破陈说而发新机”([25],页1)。编译西方近代教科书之余,吴在渊重新审视了数十年前被翻译为汉语的《几何原本》,以代数学视角明锐地捕捉到《几何原本》第十卷“不可公度量”概念的不足之处,并通过现代代数学重新阐释了无比例线的数学意义。

从《六和六较线解》《〈几何〉第十卷释义》到《无比例线新解》,历经半个世纪,该过程的历史背景正是伴随着西方列强霸占海上丝绸之路向中国侵略掠夺而展开的第二次“西学东渐”。

由英国传教士伟烈亚力和中国数学家李善兰共同完成的汉译《几何原本》后九卷是第二次“西学东渐”早期最重要的成果之一,它使中国人时隔250年之后终于能完整地通览这部在哲学、数学和科学领域影响西方两千余年的重要经典。但当时的中国学者初次遇见“不可公度量”这样蕴含深奥哲学思想的西方概念,缺少能够真正认识它的理论储备。随着第二次“西学东渐”不断深入,西方近现代学术思想成果越来越多地为中国学者了解并接受,才使他们一步步加深对“不可公度量”以及《几何原本》本身的认识程度。从无比例线、无等线到不尽根,展示了晚清数学家对“不可公度量”的递进认识,虽然与现代数学的“无理”含义还有所差距,但也逐渐靠近着现代数学的研究方式。

值得注意的是,在第二次“西学东渐”后期,西学的传入不再如早期那样单纯地来自地理意义上的西方。在理解《几何原本》第十卷“不可公度量”方面做出推进工作的黄庆澄和吴在渊,他们的西学背景都留有日本新式教育的深刻影响。

19世纪70年代以后,随着日本明治维新运动兴起,日本学术界不断引入西方近代科学知识,为日本向近代国家转型奠定了思想与理论基础。幕府末期至明治初期,汉译西方数学书籍曾是日本接触西方数学的主要途径,伟烈亚力、李善兰翻译的《代微积拾级》和傅兰雅、华蘅芳翻译的《代数术》都在日本产生了广泛影响,西学从中国东渐至日本([28],页48—99)。1877年,具有近代西方学会特色的东京数学会社成立后,日本出现了更多直接编译自西方的数学教科书,甚至反过来向中国传播([28],页206—210)。

20世纪最初十年出版发行于中国的代数学教科书有相当一部分编译自当时的日本教科书,或者二次编译自日本教育者编译的西方教科书;其中不少教科书的印刷工作也在日本完成。如商务印书馆编译所的《中学代数学教科书》(1906)列出的引用书目全部都是日本教育者编著或编译的教科书[29]。又如周道章编译的《学校用新代数学》(1906)、顾澄编译自日本高木贞治的《普通教育代数教科书》(1906)、陈榥编译自英国查尔斯·史密斯的《初等代数学(第五版)》(1908)[30]等教科书都是在日本完成印刷后刊行于中国。在此阶段,日本在学习吸收西学方面反超中国,西学反而从东方的日本又西渐于中国,揭示了知识迁移过程的复杂性以及知识传播路径的曲折和迂回。