横水M2055出土铜簋相关问题研究

摘 要:学界近期已刊布绛县横水西周墓地M2055的发掘资料,其中的长铭方座簋颇为引人注目。依据器型纹饰、铭文行款、书体特征、铭文恒语以及铭文内容等因素推断,其铸造年代在周穆王前半段的可能性居大。本簋铭中的“通”,原篆当从夭从彳从止甬得声,系“通”异构;“肇”原篆应从目从户从戈从又,是常见“肇”的异构;“禴”原篆从衣从龠得声,训读“禴”。本方座簋铭的史料价值在于,为研究西周时期殷人后裔固守殷礼、殷周祀典嬗变,以及其时之族群交往融合等问题提供了珍贵的史料。

关键词:方座簋 断代 殷遗民 文化融合

中图分类号:K871.3 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2023)03-47-55

2022年4月,山西绛县横水西周墓地M2055的发掘简报在《江汉考古》上发表。1墓中出土了五件青铜礼器,其中一件长铭方座铜簋颇为引人注目。目之所遇,至今仅见牛永华2、熊正3两位研究者撰文就此方座铜簋及铭文相关问题作了极为专业的探讨,但读后仍感有馀义可发。故而,本文于方座簋断代、部分字词释读以及所蕴含的历史信息进行分析,以期为学界的深入研究提供参考。

一、形制与年代

铜簋侈口束颈,折沿方唇,鼓腹圆底,矮圈足;器身带兽首双耳,下有钩状垂珥;圈足下连铸方座,器座四边中部各有壶门形缺(图一)。腹壁饰阳线分解兽面纹并以云雷纹衬底,前后居中各饰浮雕兽首;两耳内侧腹部各饰一阳线蝉纹;方座壶门正上方各增饰高浮雕牲首,四隅两侧饰有两凸目纹(图一、二)。从纹饰上看,方座上铜簋腹部所饰乃盛行于商代晚期至周初的浮雕型三层花纹饰。此方座簋形制与作旅簋 (《集成》3248)4、过伯簋(《集成》3907)以及皿屖簋(《陕金》0610)5相近(图三),尤其与过伯簋器身一样矮扁、腹部较为倾垂,区别在于本方座簋显得愈加明显,其时代应当更晚,属于王世民、陈公柔、张长寿合著的《西周青铜器分期断代研究》中Ⅱ型2式双耳方座簋。1此类方座簋多见于西周早期,上举三例均可为证,下限延至西周晚期,许季姜方簋便是其例。结合本方座上铜簋下腹倾垂几已达上限并且腹宽与通高几乎相等的情况,倘若进一步细分,则又可归入张懋镕所划分A型Ⅳ式方座簋,典型器型见有伯簋(《集成》3494)、孟簋(《集成》4163)、鸿叔簋(《铭图》04867)2,等等,A型Ⅳ式方座簋流行于周昭王时期,下限可延至周穆王时期。3

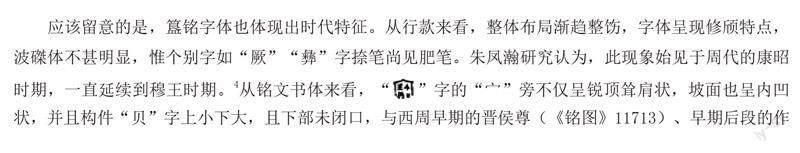

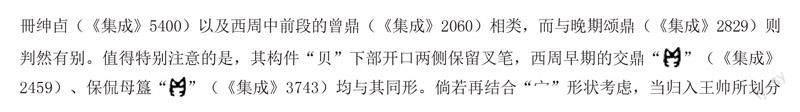

应该留意的是,簋铭字体也体现出时代特征。从行款来看,整体布局渐趋整饬,字体呈现修颀特点,波磔体不甚明显,惟个别字如“厥”“彝”字捺笔尚见肥笔。朱凤瀚研究认为,此现象始见于周代的康昭时期,一直延续到穆王时期。4从铭文书体来看,“”字的“宀”旁不仅呈锐顶耸肩状,坡面也呈内凹状,并且构件“贝”字上小下大,且下部未闭口,与西周早期的晋侯尊(《铭图》11713)、早期后段的作冊绅卣(《集成》5400)以及西周中前段的曾鼎(《集成》2060)相類,而与晚期颂鼎(《集成》2829)则判然有别。值得特别注意的是,其构件“贝”下部开口两侧保留叉笔,西周早期的交鼎“”(《集成》2459)、保侃母簋“”(《集成》3743)均与其同形。倘若再结合“宀”形状考虑,当归入王帅所划分Bb型Ⅱ式,属于西周昭王、穆王初年的字形书体。1“尊”字也自有其特色,“酉”上两竖笔出头却未形成“八”字形,与御正卫簋2(《集成》4044)相同。马承源认为,周昭王时期,“尊”字所从“酉字上两竖划有出头现象”,到中期后段,则“酉字上两笔由出头变成八字形,与口字分离,口字变圆或扁圆”。3不仅如此,铭中的“宝尊彝”一语亦有断代价值,诚如刘源所说,“宝尊彝之称”流行于西周早期且“凡言‘作宝尊彝的铜器,其时代下限,在西周中期之前,最晚在穆王之世”4。尤为重要的是,铭文内容表明,本方座簋是器主承袭宗子身份后,首次所铸之器(详见下文),结合墓主即器主年龄为三十五至四十岁间与M2055墓地下葬年代为西周中期偏晚的情况,则本方簋应属周穆王初期之器。1

综而言之,从纹饰、器型、字形书体、铭文恒语、铭文行款以及铭文内容等因素来看,发掘简报将本方座簋断为西周早期至中期早段是有道理的,具体而言即周代昭穆时期的器物,且穆王的可能性最大。

二、字词释读

M2055:54墓地出土的方座铜簋,通高二十一点八厘米,口径十九厘米,耳间距二十五点六厘米,方座长十六点八厘米、宽十六厘米,重三点四八千克,其铭文四行,每行五字,共四行二十字(含合文一字),兹采用宽式按照原行款隶定如下:

通肇作厥圣

考伯宝尊彝

唯用永念厥

考禴子=孙宝

簋铭内容浅显易懂,也无乖谬难解之辞,唯见有新的字形,故本节仅就此稍加考述。图版第一字左侧无疑从夭从彳,而右侧上下构件疑均从止,该字形右侧应是琱生尊“”(《铭图》11816)、“”(《铭图》11817)字形的简写。由此可知,中间所从即“”的线条化。对此,陈剑有专文详论,可作参阅。2目之所及,该字形与《集成》修订增补本250号钟铭“”字近似,惟“”字缀加一“夭”意符;同铭249号钟彝异写成“”形以表“通录”之“通”。尤能说明辵、走偏旁通用者,当推“遣”“達”两字:前者作“”(《集成》2763),也可繁写“”(《集成》4418);后者作“”(《集成》3787),也可繁写“”(《铭图》5661)。古文字中义近形旁通用现象常见,高明对此已有系统论述。3如此看来,有学者认为此字从彳从夭从正,训读“正”,恐非尽是4,当依整理者隶作“通”为宜。总而言之,本方座铭所录当从夭从彳从止甬得声,系“通”异构,用作器主名。依据名从主人之例,该方座簋当称为通簋为宜。

第二字属于首见字形,简报隶作“肇”,当属可信。就目前出土金文史料而言,“肇”的异体甚是繁多5,常见写法大抵可分以下三类:

一者,从户从戈从聿,隶作“肈”,如《集成》2614、4242以及《铭续》0981,等等;

二者,从户从攵从聿,隶作“肇”,如《集成》189、2342以及4330,等等;

三者,从户从聿,隶作“肁”,如《集成》4021、5953以及《铭图》03355、《铭图三》10211,等等。

上述三类字形均释作“肇”,且未见诸家异议。对于三者间的关系,朱凤瀚曾有专文详论认为,第一类字形(肈)是由构件攵讹作戈而成为第二类字形(肇)的异体字;第三类字形(肁)则是前二类之省形。2除上揭习见字形,“肇”字尚有从目或从见之特殊字形,例如:

“”(《集成》5957) “”(《铭图》12290)

“”(《集成》2485) “”(《铭图三》0462)

关于上揭前三例字形的释读,谢文明《金文“肇”字补说》一文曾有精到论述,认为“无疑是同一字”,即“肇”。3第四例字形截取自出土山西大河口M1017西周墓地的伯荆簋铭(《铭图三》0462),其为“肇”字自不待言。细端字形,簋铭“”字颇近似于上揭伯荆簋“肇”(《铭图三》0462)字上部分“”,惟通簋“肇”之戈形与又形有借用笔画现象4,故发掘简报隶定“肇”,当为可信。从铭辞文例看,铭文习见“肇作”连言,勅鼎 (《集成》2346)“勅肇作丁侯尊彝”、倗伯盆(《铭图三》0617)“倗伯肇作旅盆”,即为其例。“肇作”,朱凤瀚认为,即“始作”“初作”,并补充道“凡言‘肇作,一般应是在初嗣宗子之位不久(或从大宗本家分立新支而已为新支家长)时”。5此论述也可以从簋铭后文的内容找到例证。李曦认为,周代以伯仲叔季表兄弟排行的宗法关系,伯、仲排行称谓具有区别大、小宗的作用。6之后,陈絜也发表过相类的看法,认为“伯”字表爵称、尊称、行第外,其含义还与“伯氏”相同,即是宗族长的特定称谓。7顺此,“圣考伯”之“伯”则表明器主父考为宗子身份。由此观之,通簋当是器主继承宗子身份初次铸造方座簋祭祀父考以表享有主祭之权。从发掘简报来看,M2055出土随葬品种类涉青铜器、锡器、陶器、玉石器、骨角器、蚌贝器等,数量高达二百二十八件(套),车马器就占有一百零三件,随葬品的规模似乎也暗示器主的宗子身份。相类的例子还见于其它金文史料,可与通簋铭文互为证明,例如伯簋盖(《铭图》05275)“肇作朕文考甲公宝彝”、异好盂(《续铭》0536)“异□小子其肈作器”。器主在伯簋器铭中自称“伯”,朱凤瀚据此认为“伯”当是其承袭宗子后首次为父所作之器8;胡宁提出,异好盂铭“小子”即“小宗宗子”,故言此器是“从大宗分出并迁徙到别处的小宗宗子所作的第一件彝器”9。概言之,簋铭“”字释作“肇”字,当无可疑。

“龠”,原篆从衣从龠,金文首见。该字所从龠,尽管与龠常见字形有别,但与伯龢鼎(《集成2407》)之“龢”所从龠相类,唯非闭合处左右有别而已。依据辞例“=作召公祖乙尊彝,唯用作厥身禦,世世其子孙宝”(《铭图三》1241)可知,该字当作祭名用,或训读为“禴”,西周早期的士上卣“唯王大龠(禴)于宗周”(《集成》5421)与典籍《易·萃·六二》“乃利用禴”1,《诗·小雅·天宝》“禴祠烝尝,于公先王”2,即是其证。通簋铭文表明,“禴”祭对象是“厥考”即前文“厥圣考伯”,上揭士上卣则言明,系其时周王进行禴祭,两者可对读互为证明。今检索资料可知,禴祭可以追溯至殷商时期。古本《竹书记年》:“(帝辛)六年,周文王初禴于毕。”3禴,刻辞写作“龠”,《合集》24883“乙卯卜,出贞,王宾龠,不遘雨”4、《合集》27178“戊戌卜,口贞,王宾仲丁彡龠,亡吝?十月”、《合集》22762“戊辰卜,旅贞,王宾大丁彡龠,亡吝,在十一月”以及《合集》25764“丙口[卜],口贞毓龠”,均可为证。由以上例举诸辞例观之,“龠”字出现于王宾卜辞。5郑继娥基于“彡”“”是祭祀动词推测,与之连用的“龠”也应为祭祀动词6,这种说法是很有道理的。禴祭亦称礿祭,《集韵》云“礿,或作禴”,段玉裁《说文解字注》云“亦作禴,勺、龠同部”。7据此可知,禴祭即礿祭,例如我方鼎“唯十月又一月丁亥,我作禦、祖乙、妣乙、祖己、妣癸,延礿、二母,咸。”(《集成》2763)。从辞中称谓可知,器主“我”当是殷商后裔,且“”于殷墟刻辞书作“”,铭中“礿”“”连用是因殷礼使然。依据礼书记载,“禴”祭是周代四时祭祀之一。《周礼·春官·大宗伯》云“以祠春享先王,以禴夏享先王,以尝秋享先王,以烝冬享先王”,《尔雅·释天》也见有相似的记载:“春祭曰祠,夏祭曰礿,秋祭曰尝,冬祭曰烝。”同时,《礼记》对四时祭的记载次序不尽一致,“春祭曰礿,夏祭曰禘,秋祭曰尝,冬祭曰烝”,《王制》《祭统》亦如是。有关四时祭祀,刘源曾联系甲骨文、金文进行辨析,“由此看来,‘祠训‘食,‘礿训‘汋,即‘煮,‘尝训‘品味,‘烝(登)训‘进献,与四个季节的关系并不大”“四时之祭的说法是战国以后才有的”8,其说颇有道理。结合器主倗氏来看(详见下文),本铭“禴”祭体现殷人后裔固守殷人礼的情况。相类似者,除上揭我方鼎外,亦见它铭,贾海生认为,伯与其弟卫虽仕于周朝,但仍铸有铭礼器以燔燎之法祭祀祖考,即为殷人后裔固守殷礼之例。9

需要关注的是,固守殷礼并非意味着完全因袭殷礼,《论语·为政》“周因于殷礼,所损益可知也”,故对照殷周“禴”祭,便可管窥殷周祭礼因承损益的情况。卜辞史料显示,“禴”祭是新派天子祭礼10,其享祭对象也呈现出多种特点,包括中晚期的直、旁系祖先神抑或是亡兄等等,例如“大乙”(《合集》22730)、“大丁”(22762)、“中丁”(22855正)、“雍己”(22817)、“戔甲”(22882)、“羌甲”(23023)、“南庚”以及“兄己”(《合集》41003)等,常见与“彡”“”等祭祀活动相伴进行,以组成复合祭祀。应当注意的是,《合集》25752与25753卜辞内容显示,商王同日下令“即”“出”两贞人占问“王宾龠”一事,“龠”祭对于商王的重要性可见一斑。相较而言,周代“禴”祭的行祭者与享祭者均体现出与商代不同的特点。此时行祭者除时王外,已经下沉至像“通”这样的中间等级位次的贵族,并且享祭者也由繁至简已变成器主的近亲,这可从本簋铭“厥圣考伯”以及上揭我方鼎“二母”中略窥一二。另从祭祀动机来看,征之其它甲金文史料可知,周代“禴”祭从殷商取悦祖先以祈禳灾祛病,已转向至向祖先祈福以保子孙繁衍、宗族兴旺。总的来说,周人“禴”祭不仅有所因袭亦有其变化,这为周承殷制的观点提供了新的佐证材料。

三、墓主族群与文化融合

横水西周墓是倗氏墓地已被出土资料所证实,譬如“倗伯作毕姬宝旅簋”(《铭图》04499)及“倗伯作旅鼎”(《铭图三》0156)等等,即是佐证。因此,M2055墓主乃倗氏自不待言。同时,典籍见有倗氏青铜器传世,例如倗仲鼎“倗仲作毕媿媵鼎,其万年宝用”(《集成》2462),铭中“毕媿”是“婿家族氏+自家的姓”式称谓1,足以说明倗氏为媿姓。《国语·周语》“狄隗姓也”,韦注:“隗姓,赤狄也。”2《潜夫论》第九卷《志氏姓》:“隗姓,赤狄。”3王国维先生提出,典籍“隗”于金文中写作“媿”,源于商代的“鬼方”。4陈公柔认为,铭文中“媿”即《左传》中所谓“怀姓九宗”的怀姓5;嗣后,韩巍6、李学勤7、李零8、冯时9等学者也赞同倗乃唐虞叔受封于晋时被赠赐的“怀姓九宗”之一。谢尧亭更是认为,山西绛县横水墓地的主人是西周初年从它处迁至横水一带的“戎狄”。10

依据文献典籍记载,帝辛时的“鬼方”已是商朝的属国,譬如《史记·殷本纪》“(帝辛)以西伯昌、九侯、鄂侯为三公”,裴骃《集解》引徐广曰“一作鬼侯”11,今本《竹书纪年》记载“(帝辛元年)命九侯、周侯、邘侯”12,《战国策·赵策三》曰“昔者,鬼侯之鄂侯、文王,纣之三公也”13。其实,既有资料表明,“鬼方”臣服于商应可以追溯至武丁时期,例如武丁卜辞《合集》8591“己酉卜,宾贞,鬼方、易,亡?五月”,《合集》8592“己酉卜,[内]贞,鬼方、易,[亡]?五月”,《合集》8593“□□卜,?贞,鬼方、易”,均可证。罗琨将《合集》8593卜辞补全为“[己][酉]卜,?贞,鬼方、易,亡”14,其说是可信的。以前的学者多援引《易·既济》九三“高宗伐鬼方,三年克之”延续《集解》引虞翻谓“高宗,殷王武丁”15的路径解读上举辞例,其做法似有不甚妥当之处。细绎辞意,不难发现,上举三例显然是武丁命三贞人同日同贞一事,即“三卜制”卜辞,其目的诚如宋镇豪所提出的,即《公羊传》僖公三十一年,何休注所言:“三卜,吉凶必有相奇者可以决疑,故求吉必三卜。”16换言之,目的即“为了保证占卜的‘可靠性,以在多次占卜中得到自己想要的占卜结果”17。由此推断,上举三例当理解为商王武丁替“鬼方”与“易”祈福。若此,则视“鬼方”为武丁时的敌方恐有违于史实。又何益鑫1、史大丰2两位学者撰文认为,反思《既济》“伐鬼方”,一致提出,爻辞“高宗”并非指称武丁。顺此,则张秉权3、罗琨4、孙亚冰和林欢5、李发6等学者持武丁无“伐鬼方”之说,不无道理。可见,鬼侯受封于商亦当由来已久,此乃不争的事实。

依据史料,也需注意到“鬼方”存有诸部的事实。诚如张海所提出,“鬼方”于武丁时就分化成两个部分,其中一部分臣服于殷朝,居住于晋南横水之倗氏即所属。7学界的主流观点认为,李家崖的族属即“鬼方”8,唐晓峰认为,李家崖古城之人群正是“鬼方”的主体9。长时期的交流交往,使“鬼方”与殷商文化融合成为了可能。曾隶属李家崖文化的陕西子洲县王岔村于2010年出土的六件商系典型青铜礼器,就是很有说服力的例证。整理者认为,这反映出此批器物的使用人群对商朝礼制的接纳与尊崇。10张天恩依据考古学资料的对比认为,商代晚期,晋南地区以陶器为代表的考古学文化迥殊于商代早期,墓葬形制、丧葬习俗以及铜器纹饰形制、组合关系则已趋同于晚商文化,表明其是已属于商朝晚期“西土”的势力范围。11据此,说明据守“西土”上的“鬼方”疑是已完全接受殷商文化。田伟撰文提出,倗氏族群(横水墓地葬者)自商代晚期就居住于晋南绛县横水镇周家庄遗址一带,降及西周早期偏晚阶段居住于附近的横东遗址。12至此,结合通簋的年代考虑,将M2055墓主及族群视作殷商遗民,应是站得住脚的。这样一来,绛县横水西周墓地M2055墓主头西足东,墓内见有腰坑、狗殉、人牲等有别于姬周的殷商葬俗也在情理之中。

耐人寻味的是,本铭“圣考”中“圣”是对其先考的美称,相同表达者见诸于宝鸡眉县出土的逨盉(《铭图》14777)“皇高祖单公圣考”。不啻如此,“圣”用于美称者还见于扶风庄白村出土的史墙盘(《集成》10175)“宪圣成王”、扶风任家村出土的禹鼎(《集成》2833)“圣祖考”以及扶风任家村出土的大克鼎(《集成》2836)“圣保祖师华父”,等等。于豪亮曾征引《周书·谥法解》“称善赋简”“敬宾厚礼”解释史墙盘“宪圣成王”中“圣”。13史墙盘为西周前中期时的器物,考虑到其与M2055出土铜簋时代相去未远,此解用于本簋铭亦当适宜。据此,则相去周朝王畿甚远的M2055墓地族群贵族效仿周朝礼制,在铭文用语上极为相似之事略见一斑。不仅如此,M2055墓地随葬相似于周朝王畿附近的礼器,也凸显了其族群文化与周朝礼制融合的特点。同墓地共出土鼎、鬲、簋、盘、盉五件铜礼器,体现出周朝随葬青铜礼器重食器的组合习惯。又从器物形制来看,M2055墓地出土随葬青铜的礼器,尤其本文所讨论的方座簋,与周朝王畿附近墓葬中出土的同类器物尤为相似。张懋镕研究认为,方座簋是周文化的产物,陕西宝鸡乃是西周方座簋的发源地,继而逐渐扩散开来。14除青铜礼器外,墓地也出土一件襠部较高的陶三足联裆鬲,与晋南浮山县桥北大墓出土的陶鬲(M1:盗3)殊然有别。1勒健、谢尧亭两位学者提出,该类型陶鬲与陕西西安张家坡西周墓地M279:2陶鬲接近。2概而言之,M2055墓地出土铜簋铭文用词抑或是随葬礼器等,无不体现倗氏族群贵族对周朝礼制的因袭。尤须关注的是,同墓地还出土一件青铜鬲,其“旂姬作宝尊鬲”六字铭文蕴含的婚姻信息表明,其族群上层贵族主动融合华夏文化圈。

饶是如此,需要注意的是,M2055号墓出土的器物,虽然总体上呈现出墓主人或其族群融入周文化的明显特征,但也并未完全因袭周朝的葬俗。简报提出,墓主头部向西,墓室见有腰坑、狗殉、人牲的同时,墓室东端还见有两个柱洞。这与周朝的葬俗俨然有别,墓主人(自我期许)及族群或想以此标识出其个人或族群的非姬姓身份3。

四、结语

综上所述,出土于山西绛县横水西周墓地M2055的通簋,笔者依据器型纹饰、铭文行款、书体特征、铭文恒语以及铭文内容等因素推断,时代确可断为西周早期与中期早段,具体而言即周朝昭穆时期的器物,但在穆王前半段的可能性居大。通过上文的讨论,可以肯定簋铭中“通”“肇”“禴”三字形均属首见,颇具文字学价值。其中“禴”字还关涉祭祀,据此系联相关内容,可以窥探西周殷人后裔固守殷礼、殷周祀典嬗变等情况。除此之外,铭中“圣”字是对先考的美称,相同表达者见于姬周王畿地区出土的逨盉(《铭图》14777)“皇高祖单公圣考”,体现了相去王畿地区甚远的晋南倗氏族群贵族效仿姬周铭文用语,为研究商周时期的族群交往融合提供了弥足珍贵的史料。

On the Bronze Gui-tueen Unearthed From the Tomb M2055 at Hengshui And Relevant Issues

Long Zhenghai

Abstract:Recently,the bronze Tong Gui-tureen on a square pedestal has been unearthed from a tomb M2055 at the Hengshui county in Shanxi Province.According to the factors such as the shape,decorative patterns, written scripts, script arrangement and inscription content, it can be concluded that the age can be dated back to the late period of King Zhao or to the early period of King Mu in the Western Zhou Dynasty,but it is more likely to be in the early reign of King Mu through research. Then this paper discusses three characters Tong(通),Zhao(肇) and Yue(禴) in the inscription.The results show these characters should be interpreted from the excavation report. What is particularly valuable is that this three characters form is the first one to be seen, which is of great philological value.In addition,the historical value of the bronze Gui-tueen with inscription is mainly to provide valuable new information for exploring the descendants of the Shang aristocracy in the Western Zhou Dynasty who adhered to the Shang ritual, the evolution of the sacrificial rites from Shang Dynasty to Zhou Dynasty, and the cultural identities of ethnic groups in the borderlands of the Western Zhou dynasty,and the integration of the Yi(夷)and Xia(夏)ethnic groups.

Key words:the Bronze Gui-tureen on a square pedestal;periodization;left subjects of the Yin Dynasty;cultural identity

責任编辑:郎启飞

作者简介:龙正海,1978年生,湖南凤凰人,西北师范大学文学院博士研究生,研究方向为商周甲骨文、金文研究。

1 山西省考古研究院、山西大学北方考古研究中心等:《山西绛县横水西周墓地M2055发掘简报》,《江汉考古》2022年第二期,第38~60页。

2 牛永华:《绛县横水M2055方座簋的年代及相关问题刍议》,《黄河·黄土·黄种人》2022年第二十二期,第22~27、30页。

3 熊正:《黄河流域横水西周墓地M2055方座簋铭文小考》,《黄河·黄土·黄种人》2022年第二十二期,第28~30页。

4 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成(修订增补本)》,中华书局2007年版。本文简称《集成》,括弧中的数字皆为书中的铜器著录编号。

5 张天恩主编:《陕西金文集成》,三秦出版社2016年版。本文简称《陕金》,括弧中的数字皆为书中的铜器著录编号。

1 王世民、陈公柔、张长寿:《西周青铜器分期断代研究》,文物出版社1999年版,第73~82页。

2 吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成》,上海古籍出版社2012年版。本文简称《铭图》,括弧中的数字皆为书中的铜器著录编号。

3 张懋镕:《西周方座簋研究》,《考古》1999年第十二期,第69~70页。

4 朱凤瀚:《中国青铜器综论》,上海古籍出版社2009年版,第627~631页。

1 张懋镕主编,王帅著:《中国古代青铜器整理与研究:西周金文字体卷》,科学出版社2018年版,第22,81~83页。

2 按,此器年代颇有争议,学者多认为是昭王器,也有学者将其断为穆王器。参见唐兰:《西周青铜器铭文分代史征》,上海古籍出版社2016年版,第253页;马承源主编:《商周青铜器铭文选》第三册,文物出版社1988年版,第84页;张懋镕:《周原出土西周青铜器分期断代研究》,西北大学考古学系、西北大学文化遗产与考古学研究中心编:《西部考古》第一辑,三秦出版社2006年版,第149页;刘启益:《西周纪年》,广东教育出版社2002年版,第220页;朱凤瀚著:《中国青铜器综论》,上海古籍出版社2009年版,第630页;王占奎:《由伯懋父说西周成王到穆王前期的铜器断代》,四川大学历史文化学院编:《纪念徐中舒先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集》,巴蜀书社2010年版,第126页。

3 马承源主编:《中国青铜器》(修订本),上海古籍出版社2003年版,第372~373页。

4 刘源:《论殷金文的特征体系》,《故宫博物院院刊》2020年第十一期,第53页。

1 按,这关涉穆王在位年数,主流意见是穆王在位五十五年,《史记》《夏商周断代工程》颇具代表性,但也不乏持反对意见者,如陈梦家、刘益启、马承源、何幼琦、赵光贤、夏含夷,等等。参见司马迁:《史记》卷四《周本纪》,中华书局2014年版,第178页;夏商周断代工程专家组编著:《夏商周断代工程报告》,科学出版社2022年版,第66~68页;陈梦家:《西周年代考》,商务印书馆1955年版,第53页;刘益启:《西周纪年铜器与武王至厉王的在位年数》,中华书局编辑部编:《文史》第十三辑,第20页;马承源:《西周金文和周历的研究》,上海博物馆集刊编辑委员会编:《上海博物馆集刊:建馆三十周年特辑》,上海古籍出版社1983年版,第26~74页;何幼琦:《西周的年代问题》,《江汉论坛》1983年第六期;赵光贤:《武王克商与西周诸王年代考》,《北京图书馆馆刊》1992年第一期,第56~62页;[美]夏含夷:《从作册吴盉再看穆王在位年数及年代问题》,朱凤瀚主编:《新出金文与西周历史》,上海古籍出版社2011年版,第53~54页。

2 参见陈剑:《金文字词零释(四则)》,张光裕、黄德宽:《古文字学论稿》,安徽大学出版社2008年版,第132~136页。

3 高明:《中国古文字学通论》,北京大学出版社1996年版,第129~159页。

4 熊正:《黄河流域横水西周墓地M2055方座簋铭文小考》,《黄河·黄土·黄种人》2022年第二十二期,第28~29页。

5 参见董莲池编著:《新金文编》,作家出版社2011年版,第377~378页;江学旺编著:《西周文字字形表》,上海古籍出版社2017年版,第129页。

1 吴镇烽编著:《商周青铜器铭文暨图像集成三编》,上海古籍出版社2020年版。本文简称《铭图三》括弧中的数字皆为书中的铜器著录编号。

2 朱凤瀚:《论周金文中“肇”字的字义》,《北京师范大学学报(人文社会科学版)》2000年第二期,第18~20页。

3 谢文明:《金文“肇”字补说》,谢明文:《商周文字论集》,上海古籍出版社2017年版,第272~275页。

4 对于古文字中笔画借用现象,学者早有措意。参见吴振武:《古文字中的借笔字》,吉林大学古文字研究室编:《古文字研究》第二十辑,中华书局1999年版,第308~337页;刘钊:《古文字中的合文、借笔、借字》,吉林大学古文字研究室编:《古文字研究》第二十一辑,中华书局2001年版,第397~410页;徐宝贵:《商周青铜器铭文避复研究》,《考古学报》2002年第三期,第261~273页;何琳仪:《战国文字通论(订补)》,上海古籍出版社2017年版,第259~260页;刘洪涛:《形体特点对古文字考释重要性研究》,商务印书馆2019年版,第50~55页。

5 朱凤瀚:《论周金文中“肇”字的字义》,《北京师范大学学报(人文社会科学版)》2000年第二期,第22页。

6 李曦:《周代伯仲排行稱谓的宗法意义》,《陕西师大学报(哲学社会科学版)》1986年第一期,第87~89页。

7 陈絜:《商周姓氏制度研究》,商务印书馆2007年版,第356~366页。

8 朱凤瀚:《卫簋与伯诸器》,《南开学报(哲学社会科学版)》2008年第六期,第4页。

9 胡宁:《异好簋铭文考论》,北京大学出土文献研究所编:《青铜器与金文》第三辑,上海古籍出版社2019年版,第39页。

1 《十三经注疏》整理委员会:《周易正义》第五卷,北京大学出版社1999年版,第189~190页。

2 《十三经注疏》整理委员会:《毛诗正义》第九卷,北京大学出版社1999年版,第585~586页。

3 王国维撰,黄永年校点:《古本竹书纪年辑校·今本竹书纪年疏证》,辽宁教育出版社1997年版,第11页。

4 郭沫若主编:《甲骨文合集》,中华书局1978~1982年版。本文简称《合集》,括弧中的数字皆表书中甲骨文的拓片编号。

5 按,“龠”出现的例句,陈年福《殷墟甲骨文辞类编》第五册收录甚详,足可参阅。陈年福编著:《殷墟甲骨文辞类编》第五册,四川辞书出版社2021年版,第6212~6214页。

6 郑继娥:《甲骨文祭祀卜辞语言研究》,巴蜀书社2007年版,第45~46页。

7 丁度等撰:《集韵:附索引》,上海古籍出版社2017年版,第718页; 段玉裁:《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第5页。

8 刘源:《商周祭祖礼研究》 ,商务印书馆2004年版,第54~61页。

9 贾海生:《西周器铭中的殷人之礼》,《中国社会科学报》2022年6月9日第四版,第1~5页。

10 李立新:《甲骨文中所见祭名研究》,中国社会科学院2003年博士学位论文,第151~156页。

1 吴镇烽:《试论周代女性称名方式》,北京大学出土文献研究所编:《青銅器与金文》第六辑,上海古籍出版社2021年版,第31页。

2 徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,中华书局2002年版,第49页。

3 王符撰,汪继培笺:《潜夫论》,上海古籍出版社1978年版,第536页。

4 王国维:《观堂集林:附别集》卷十三《鬼方昆夷狁考》,中华书局2004年版,第583~590页。

5 陈公柔:《说媿氏即怀姓九宗》,《古文字研究》第十六辑,中华书局1989年版,第211~17页。

6 韩巍:《关于绛县倗伯夫妇墓的几个问题》,《西周金文世族研究》,北京大学2007年博士学位论文,第350~352页;韩巍:《横水、大河口西周墓地若干问题探讨》,陕西省考古研究院、上海博物馆编:《两周封国论衡》,上海古籍出版社2014年版,第398~401页。

7 李学勤:《绛县横北村大墓与国》,《中国文物报》2005年12月30日第七版。

8 李零:《冯伯和毕姬——山西绛县横水西周墓M2和M1的墓主》,《中国文物报》2006年12月8日第七版。

9 冯时:《倗国考》,四川大学历史文化学院编:《纪年徐中舒先生诞辰110周年国际学术研讨会论文集》,巴蜀书社2010年版,第117~120页。

10 谢尧亭:《晋南地区西周墓葬研究》,吉林大学2010年博士学位论文,第129页。

11 司马迁:《史记》卷三《殷本纪》,中华书局2014年版,第136~137页。

12 王国维撰,黄永年校点:《古本竹书纪年辑校·今本竹书纪年疏证》,辽宁教育出版社1997年版,第74页。

13 高诱注、鲍彪校注:《战国策》卷二十《赵策三》,国家图书馆出版社2017年版,第178页。

14 罗琨:《高宗伐鬼方史迹考辨》,胡厚宣主编:《甲骨文与殷商史》,上海古籍出版社1983年版,第84页。

15 李鼎祚:《周易集解》,上海古籍出版社1989年版,第201页。

16 宋镇豪:《商代社会生活与礼俗》,中国社会科学出版社2010年版,第643页。

17 牛海茹:《论商代甲骨占卜中的“异史同贞”》,宋镇豪主编:《甲骨文与殷商史》新八辑,上海古籍出版社2018年版,第430页。

1 何益鑫:《〈周易〉所见“伐鬼方”的历史叙事》,《人文杂志》2019年第四期,第73~81页。

2 史大丰:《〈周易〉古经所涉“伐鬼方”史事蠡测》,《周易研究》2021年第二期,第80~85页

3 张秉权:《卜辞中所见殷商政治统一的力量及其达到的范围》,第208页。

4 罗琨:《高宗伐鬼方史迹考辨》,胡厚宣主编:《甲骨文与殷商史》,上海古籍出版社1983年版,第83~127页。

5 孙亚冰、林欢:《商代地理与方国》,中国社会科学出版社2010年版,第293~296页。

6 李发:《甲骨军事刻辞整理与研究》,中华书局2018年版,第32~33页。

7 张海:《商周时期的鬼方、媿姓族氏及其华夏化》,《殷都学刊》2015年第二期,第1~3页。

8 吕智荣:《试论陕晋北部黄河两岸地区出土的商代青铜器及其有关问题》,《中国考古学研究论集》编委会编:《中国考古学研究论集:纪年夏鼐先生夏鼐先生考古五十周年》,三秦出版社1987年版,第221~225页;吕智荣:《鬼方文化及相关问题初探》,《文博》1990年第一期,第32~37页;常雅楠:《李家崖文化年代、族属及鬼方与殷商关系研究》,《历史教学》2022年第十二期,第54~57页。

9 唐晓峰:《鬼方:殷周时代北方的农牧混合族群》,《中国历史地理论丛》2000年第二期,第17~19页。

10 榆林市文物保护研究所:《陕西子洲出土商代铜器》,《文物》2015年第一期,第11页。

11 张天恩:《晚商西土考古学文化变迁与社会管理的认识》,《江汉考古》2020年第三期,第70页。

12 田伟:《倗伯居邑探索》,《中国国家博物馆馆刊》2022年第八期,第143~144页。

13 于豪亮:《墙盘铭文考释》,于豪亮:《于豪亮学术论集》,上海古籍出版社2015年版,第230页。

14 张懋镕:《西周方座簋研究》,《考古》1999年第十二期,第71页。