数字经济背景下刷量行为的反不正当竞争法规制

摘 要:以虚增流量为核心的刷量行为是新型不正当竞争行为的代表之一,刷量行为自身具有隐蔽性、复杂性、低成本性等特点。在刷量行为案件审理过程中,一方面,要明确刷量行为的性质,审慎适用一般条款与兜底条款,厘清“虚假流量→算法失灵→商誉减损”的侵权客体推理过程;另一方面,要规范以可期待利益为核心的赔偿金额计算标准,适当提高支持金额比例,实现损益相抵。在自媒体行业治理中,平台应当摒弃“付费即推广”的商业模式,借助信用组织的评级认定机制,构建严格的自律监管体系,提升虚假流量治理能力,最终实现对刷量行为的有效规制。

关 键 词:刷量行为;虚假流量;自媒体平台;数据治理

中图分类号:D922.294 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2023)09-0066-17

一、问题的提出

随着互联网技术的不断进步,新型商业模式不断涌现,数字经济与平台经济的发展和治理成为当前社会各界都非常关注的一个热点问题。[1]流量是数字经济得以繁荣、平台经济得以发展的重要基础之一。在互联网平台中,流量是描述一家网站的用户数和用户浏览网页数量等相关数据的指标,搜索量、点击量、点赞量、评论量、转发量等均可以作为流量数据的统计内容。[2]流量又可进一步划分为公域流量和私域流量,公域流量通常不会平均分配给全平台用户,而是以用户私域流量数据作为参数,由平台推送机制进行动态分配,因而私域流量的前期累积是获取更多公域流量的重要途径。平台设立如此推送机制是为了实现良性循环,即优秀作品自身质量上佳在初期可以吸引私域流量,平台又为此类作品赋予更多公域流量,助推其获得广泛关注,但与此同时也催生了一种不法行为——刷量行为。[3]

刷量行为,是基于非真实的数据访问目的,通过形式化的点击浏览刻意增加访问流量的累计计数,人为炮制用户大规模访问的假象,旨在提高信息产品的关注度或访问量,借以攫取非法利益的一种营销手段。[4]目前,不法刷量行为广泛存在于各自媒体平台之中,数据监测公司秒针公布的数据显示,2018年国内虚假流量占比为30.2%,中国品牌广告市场因异常流量造成的损失约为260亿人民币。[5]2021年北京消费者协会的统计数据显示,有47.16%的受访者担心虚假宣传,有54.27%的受访者担心人气数据造假。[6]虚增流量的刷量行为侵犯了平台以及消费者的合法权益,扰乱了公平的市场竞争秩序,造成市场乱象,随之而来的是越来越多的此类纠纷。[7]笔者使用威科先行法律信息库作为数据来源,以“不正当竞争”为检索关键词,截至2023年6月30日,可以检索到121,747份裁判文书,继续在结果中检索关键词“刷量”,可以检索到115份裁判文书,剔除重复及不相关的文书后,得到68份裁判文书作为样本。笔者结合现有裁判文书进行实证研究,在《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)领域内探寻刷量行为的规制与救济途径。

二、刷量行为的理论背景与案件特点

(一)理论背景

经济学中把公共产品和公共资源的过度使用称作“公地悲剧”,笔者认为刷量行为造成的市场乱象同样可以被理解为“公地悲剧”,因为刷量行为的本质是通过制造虚假的不具有任何转换价值的私域流量数据,获得更多真实的具有转换价值的公域流量。在新制度经济学理论下,政府并不是唯一的公共产品提供者,私人同样可以提供公共产品,因此,由自媒体平台经营者所掌握的可供分配的公域流量可以被认定为是一种“准公共资源”,故刷量行为乱象是数字经济领域内一处争夺注意力资源的“公地悲剧”。传统的经济理论认为,应该由政府干预来解决“公地悲剧”,在刷量行为规制问题中,可以通过司法审判或行政处罚的方式对产生负外部性的刷量行为予以限制,但是在实践中,由于难以准确掌握自媒体平台在运营过程中的边际成本与收益,如何获悉刷量行为外部性的大小从而选择一个合理的裁判或处罚标准成为一个亟待解决的问题。新制度经济学认为,公共产品问题应当由界定和实施产权措施解决,那么首先便要确定流量资源应当属于何种类型的产品。流量资源在一定时间内数量固定,被一部分用户占据必然导致另一部分用户使用受限,具有较高程度的使用可减性,且全平台用户在理论上均有享受公域流量分配的资格,具有较高的排除潜在受益者难度,符合奥斯特罗姆曾提出的公共池资源标准,即具有较高程度的使用可减性与较高的排除潜在受益者难度,流量资源具备以上特征,可以认定为是一种公共池资源。

(二)案件特点

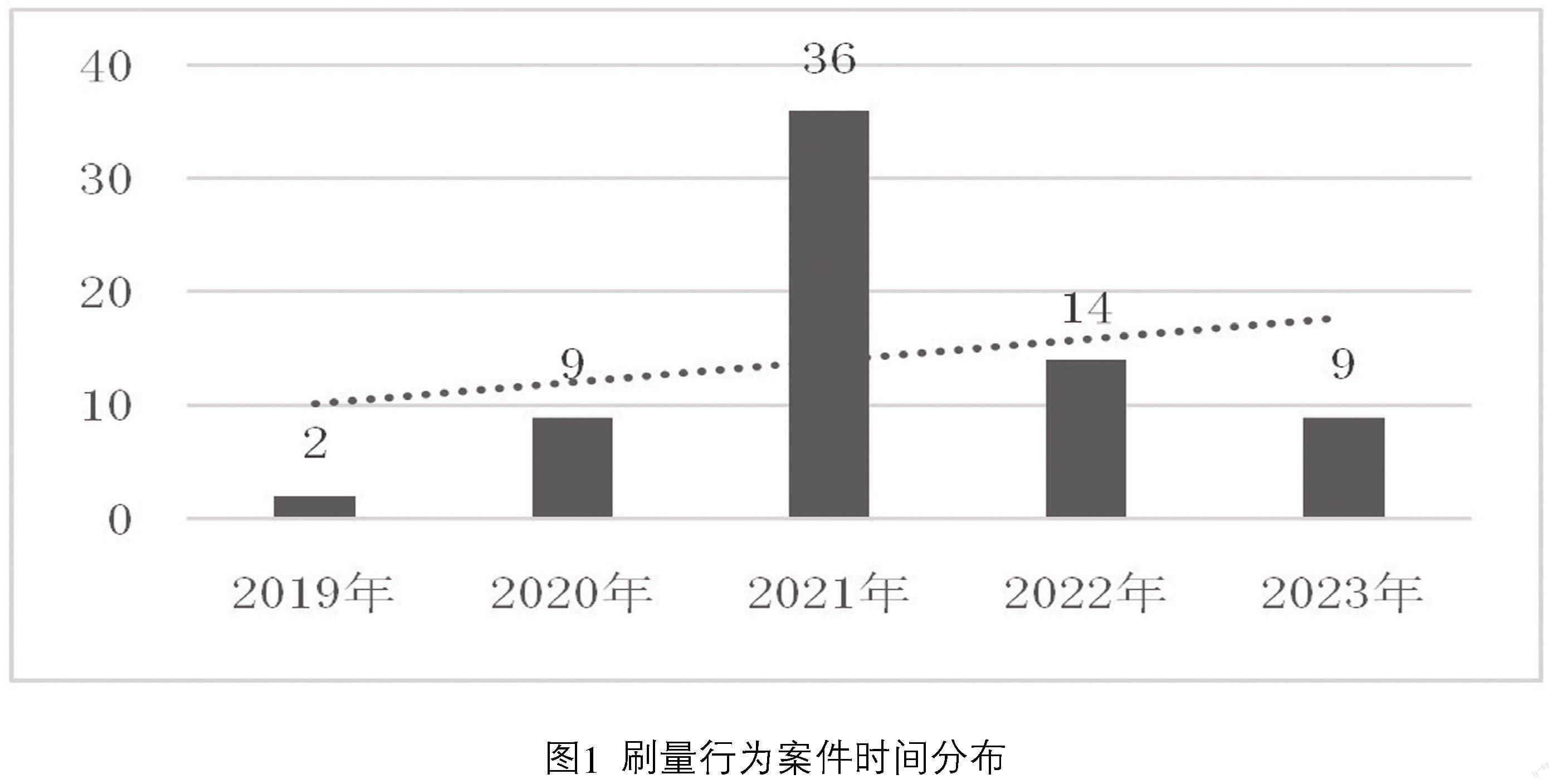

⒈时间分布。就时间分布情况来看,涉及刷量行为的裁判数量增长迅速,样本案例数量呈现出明显的随时间变化特征(见图1)。2019年上海知识产权法院二审审理“北京爱奇艺科技有限公司诉杭州飞益信息科技有限公司不正当竞争纠纷案[(2019)沪73民终4号]”,该案受到社会各界广泛关注,被视为“全国首例视频刷量不正当竞争案”。由于本案的裁判结果对于刷量行为的认定、对今后同类案件的审理以及相关行业的发展具有重要参考价值,上海市高级人民法院将本案列为2019年上海法院知识产权司法保护十大案件之一。自此,刷量行为案件数量开始迅速增长,2021年的案件数量已近2019年的20倍。由于近年裁判文书公布速度在客观上存在放缓趋势,加之部分裁判文书的网络公开时间具有一定的延迟性,且2023年的裁判文书还未全部公布,故当年的案件数量较少,但从趋势线可以看出,刷量行為仍持续受到关注的整体态势并未受影响。

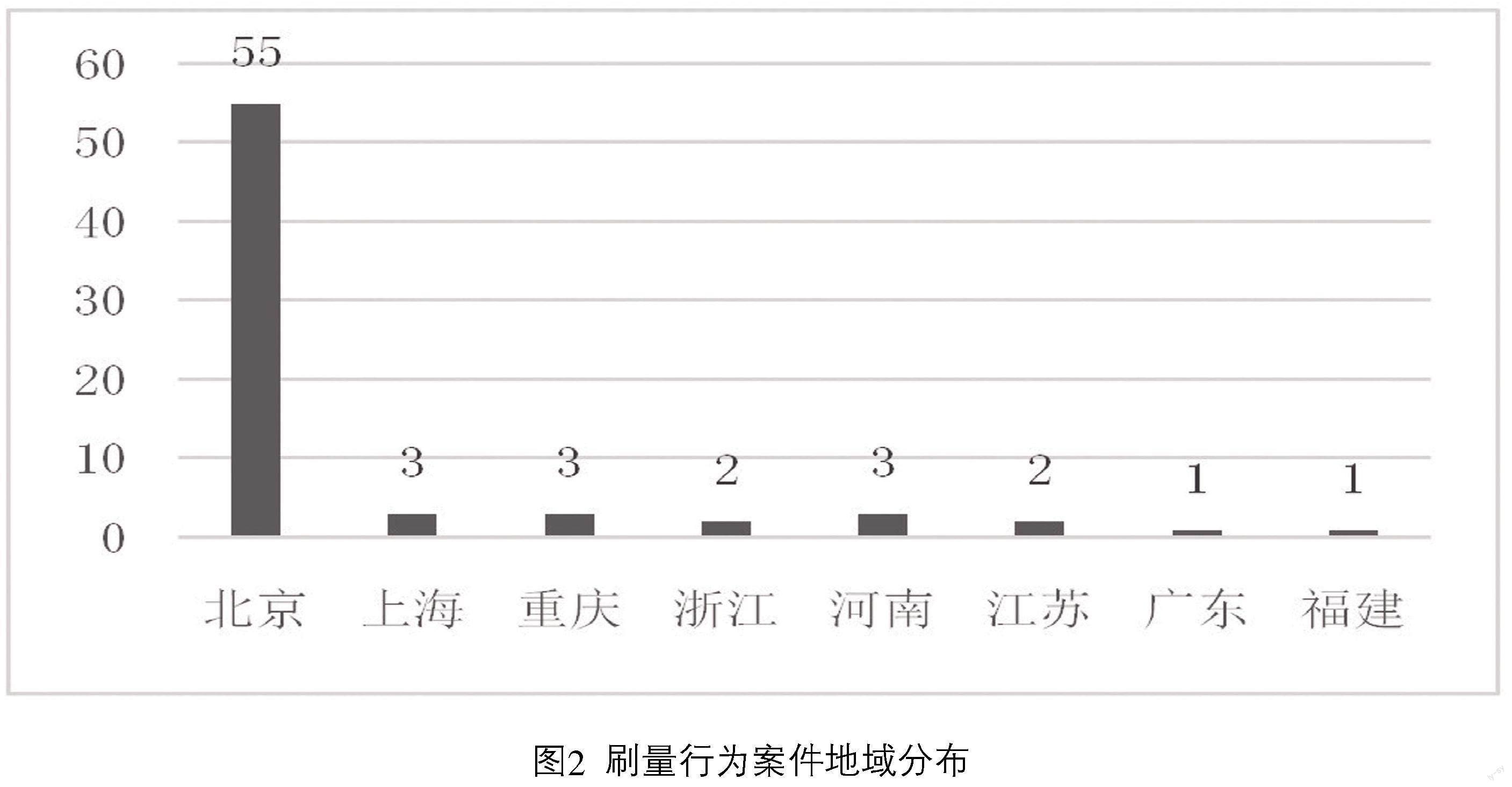

⒉地域分布。就地域分布来看(见图2),全国仅有8个省和直辖市的人民法院审理过刷量行为案件,主要集中在北京、上海及江浙等互联网产业发达的省份。北京地区案件量(55件)占全部案件数量的78.57%,其余地区案件数量较少且差别不大。案件的地域分布情况既反映了北京地区的司法资源雄厚,具备对新型不正当竞争行为的审判能力,同时也提示江浙沪渝等互联网企业集聚地区的市场监管部门和各级法院加大对刷量行为的重视程度,提高对其的监管与审判能力。

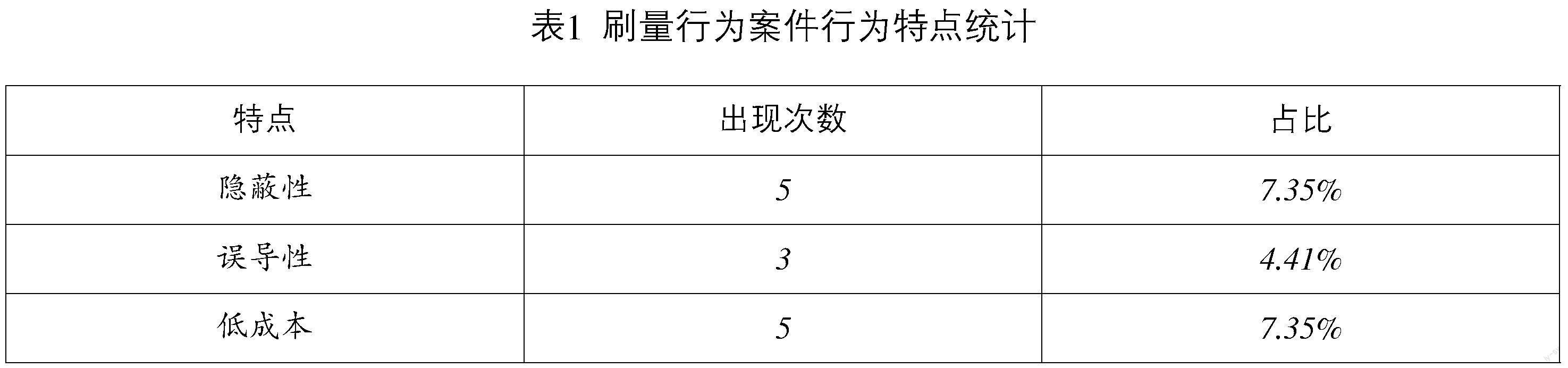

⒊刷量行为自身特点。从刷量行为自身特点来看,主要体现在“隐蔽性”“误导性”与“低成本”三方面。首先,刷量行为的实施手段具有隐蔽性,行为人通常采用插入链接或技术软件等形式对目标作品进行刷量,此类方法一般难以被监管者查处。[8]其次,刷量行为的实施结果具有误导性,人为改变了点击量、下载量及评论内容等影响消费决策的重要信息,使用户处于信息不平等地位,干扰用户作出消费决策。再次,刷量行为的实施成本低,相较于自媒体平台因虚假流量而增加的治理成本,无论是机器刷还是人工刷,刷量行为的行为模式都并不复杂,刷量软件的运行成本及雇佣人工成本相对较低,但却能够产生高额收益。据笔者统计(见表1),剔除重复部分仅有9份裁判文书对上述行为特点作出了明确的归纳与总结,更普遍的做法是直接依据被告的具体侵权行为讨论法律适用问题。这侧面反映出法院对刷量行为类型化行为特点的提炼还不够精确,易造成行为性质界定不清以及损害金额确定困难等审判问题。

三、刷量行为的规制困境

(一)裁判观点分歧

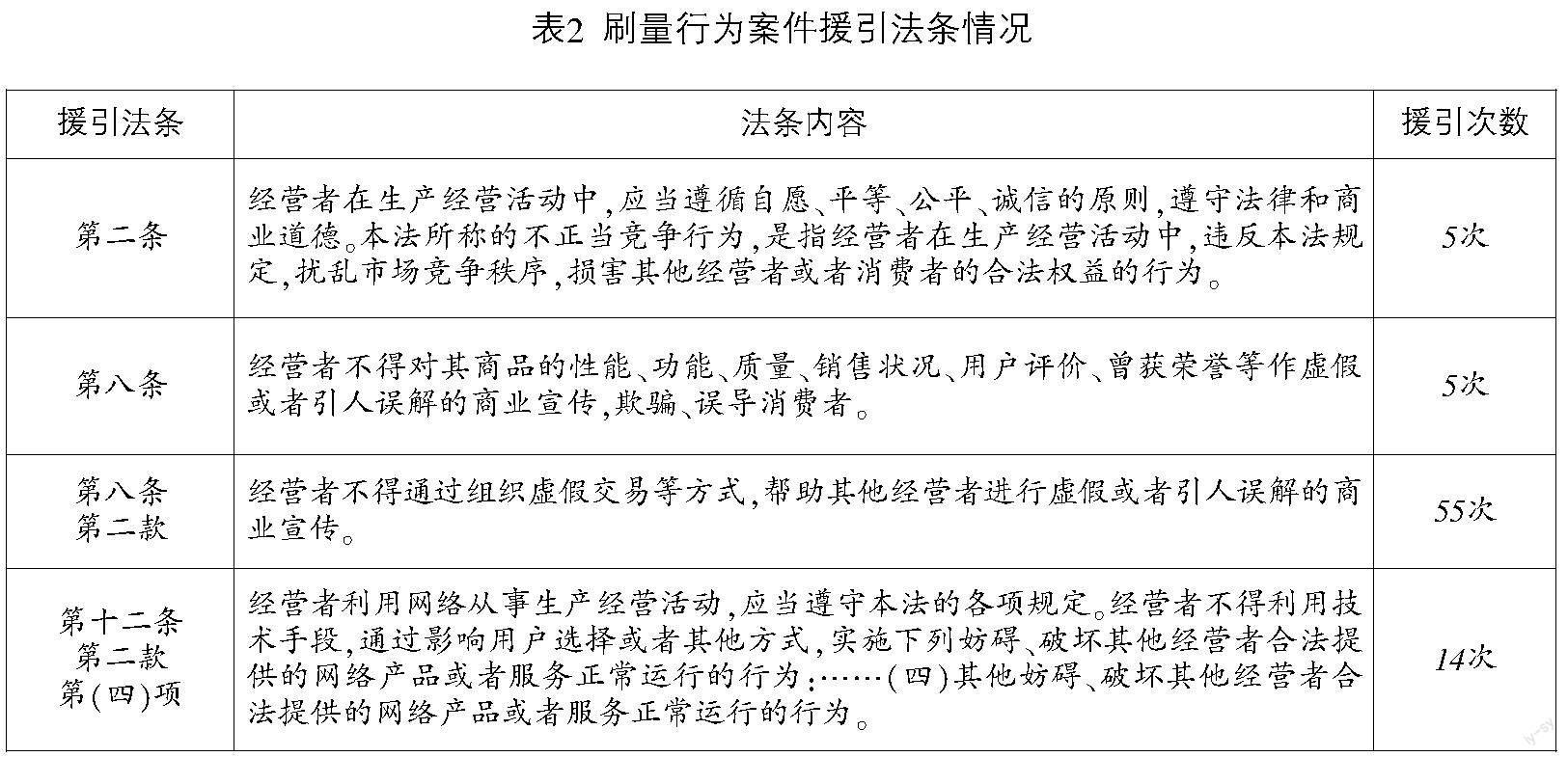

⒈行为性质界定不清。在上文所述“爱奇艺公司诉飞益公司案[(2019)沪73民终4号]”中,上海知识产权法院援引了《反不正当竞争法》第九条第一款,将刷量行为定义为“引人误解的虚假宣传”,并详细阐述了裁判理由。该案判决为之后界定刷量行为性质的案件审理工作定下了基调,即围绕虚假宣传展开。但目前司法审判实务中存在观点分歧,现将法条援引情况统计如下(见表2):

据笔者统计,目前关于刷量行为性质界定有3种裁判观点:第一,构成虚假宣传。目前有60份裁判文书选择适用《反不正当竞争法》第八条,此为主流裁判观点。如在“快手公司诉微宏公司案[(2021)京0108民初52826号]”中,法官指出刷量行为会帮助用户对其作品的播放量、点赞量及评论次数等进行虚假宣传,易误导相关公众,并影响平台上数据的真实性,应当适用第八条。但是笔者发现,有3起案件中的刷量行为不仅依靠技术手段,还选择在刷量业务平台上发布内容为下载特定APP、浏览特定网站或为特定自媒体平台内的作品点赞评论的赏金任务,吸引真实用户完成赏金任务进而实现流量虚增的结果,致使部分被告在答辩意见中认为增加的流量是真实用户所作出的真实的意思表示,与付费刷量性质不同,不构成虚假宣传,具体参见(2021)京0108民初2385号、(2020)沪0115民初15598号、(2020)京0108民初43224号民事判决书。通常判定是否构成虚假宣传行为的关键在于其宣传内容是否失实,或所宣传内容只是片面真实不能全面反映商品的真实情况。将这一标准应用于刷量行为之上不难发现,刷量行为仅是通过不正当手段拓宽了商品信息的传播范围,却并未改变所宣传的内容本身。如果说作品内容客观上真实全面地反映了商品信息,那么刷量行为便不存在《反不正当竞争法》第八条中规定的虚构性能、功能、质量和销售状况。由此可见,即使目前刷量行为案件已形成了主流裁判观点,但是在审理过程中仍有不同声音,具体到如何构成虚假宣传仍值得商榷。

第二,构成互联网不正当竞争。与该观点相对应的有14份裁判文书援引了《反不正当竞争法》第十二条,即互联网专项条款,该裁判观点更多地关注到经营者的利益,认为刷量行为会妨碍经营者对网站的正常运营,减损真实流量数据的商业价值,误导其经营判断。如在“快手公司、达佳公司诉飘度公司案[(2021)豫知民终509号]”中,法官指出刷量行为的实质是通过技术手段连接到平台服务器后,模仿真实用户观看行为或通过其他方式使平台服务器产生了浏览、点赞、关注等纪录,从而制造了虚假流量。而原告平台的服务器因此需反复处理因刷量行为而产生的大量请求,占用网络宽带,增加平台的运行成本,影响用户正常的使用体验,同时虚假流量也会误导平台算法系统,损害其商业信誉,符合互联网不正当竞争行为的构成要件,故应当适用第十二条第二款第(四)项兜底条款予以规制。

第三,构成一般不正当竞争。有49份裁判文书中在说理部分提及《反不正当竞争法》第二条,即一般条款,但最终仅有5份裁判文书援引第二条,且只有“百度公司诉我爱公司案[(2020)京0108民初43224号]”单独援引了第二条,其余4起案件都是同时援引第二条与第十二条或第八条。如在“北京快手科技有限公司诉成都三足鼎科技有限公司案[(2021)京0108民初63752号]”中,法官明确指出刷量行为不属于类型化的不正当竞争行为,不符合第八条规定,其实质是制造虚假的用户搜索需求,增加刷量对象在搜索引擎中的权重以干扰原告的排序算法,破坏市场竞争秩序,违背了誠信原则与商业道德,应构成《反不正当竞争法》第二条规制的一般性不正当竞争行为。

⒉具体条款适用不清。在适用《反不正当竞争法》第八条的60份裁判文书中,有5份裁判文书选择整体援引第八条,有55份裁判文书特别援引第八条第二款,即经营者不得通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传,此为主流裁判观点下法条的具体适用问题。虽然第八条第二款明确提出了虚假交易的概念,但并未详细阐释其内涵,可以明确的是,组织虚假交易条款的立法目的是用以规制刷单炒信行为,是应对电商兴起带来的虚增销量与好评问题,而不是规制虚假流量。然而在以上裁判文书的本院认为部分均未针对虚假交易行为与刷量行为的异同进行辨析,也未释明适用第八条第二款系类推适用。在“快手公司诉重庆鹿鸣公司、重庆上浅公司、重庆赋比兴公司案[(2020)京0108民初9993号]”中,法院认定被告在涉案App中提供针对快手App用户的虚假增加粉丝流量、视频播放量、点赞量及评论数量的付费服务事实,并直接认定该涉案行为违反了《反不正当竞争法》第八条第二款的组织虚假交易之规定。在“快手公司诉知必行公司案[(2021)京73民终450号]”中,法院认为“被告通过涉案网站提供专门针对快手平台数据的虚假交易行为”,实际上虽然平台用户所购买的刷量服务为非法性质,但其具有真实购买意思表示的交易行为却被直接认定为“虚假交易行为”,显然在逻辑上是缺乏合理性的。由此可见,在审判实务中,法院对于刷量行为性质认知的全面性尚有欠缺,对于组织虚假交易行为条款的适用亦存在混淆。

⒊侵权客体认知不清。根据对裁判文书的阅读,笔者将侵权客体作如下分类(见表3):

从表3可以发现,损害公平秩序与损害消费者合法权益分别针对宏观市场与微观消费者,二者出现频率相差不大,皆达到60%以上,这与《反不正当竞争法》第二条所称的不正当竞争行为的性质相符,得到法院普遍认可。但是其余两类针对平台的损害出现频率相差较大,说明法院对此存在一定的认知问题。由于平台官方并不输出内容,主要是依靠用户创作来吸引流量,真实的流量数据是算法机制能够实现精准推送的关键所在,如在“腾讯公司诉卡商公司、梦叶公司案[(2020)渝05民初1580号]”中,原告指出其可以通过数据流量的精准分析,预测和判断不同内容的受欢迎程度、不同区域访问者的观看爱好等信息,并据此优化服务内容和方式。故法院在裁判理由部分通常強调真实流量之于平台算法的商业价值,更多关注算法运行机制本身是否受损,而较少关注由于算法失灵所导致的商业信誉受损问题,甚至有法院明确否定商业信誉会因此受到损害,如在“微播视界公司诉林尚创科公司案[(2022)豫07知民初31号]”中,原告提出刊登声明、消除影响的诉讼请求,但法院认为刷量行为仅给原告的经营管理特别是相关评价机制的运行带来干扰,并未对其商誉等产生损害,故对其请求不予支持。笔者认为,此观点值得商榷,刷量行为确实制造了虚假流量,但只是更改了推荐算法输入端的参数,而输出端的结果,即实际在平台中获得的流量依然是由推荐算法运行得出,刷量行为无法作用于推荐算法的运行原理。并且,从整个平台的运营层面来看,可供推荐算法分配的流量总量是固定的,刷量行为影响的是流量在不同用户之间分配可能导致在一定时期内部分用户的带货商品交易额上升或下降,但并没有使平台内可供分配的流量总数降低,总体的交易额在短期内是持平状态。如此看来,平台并没有损失,甚至可能因刷量行为营造的流量虚假繁荣现象实现从其他竞争对手处引流的效果,进而实现收益增长,因此,受虚假流量干扰导致算法失灵进而造成平台利益受损的推理逻辑是不准确的。

(二)受损金额确定困难

一方面,损害金额的具体构成不明确。据笔者统计,经营者在诉讼过程中均未提交赔偿金额的具体构成说明,也未提交自身权益受损的证据,即并未针对其品牌价值、商业信誉或预期交易机会究竟会减损至何种程度申请鉴定或作内部评估以得到一个相对具体的数字。即使在“腾讯公司与国鼎公司案[(2019)京0108民初52890号]”中,腾讯公司提出4500万元的天价赔偿金额,依旧无赔偿依据的佐证。另一方面,酌情赔偿的标准不明确。由于损害金额结构不明,法院在审理过程中关于赔偿金额的确定亦未进行详细说理,普遍做法是考虑原告的品牌影响力与被告的侵权情节,酌情确定赔偿金额,具体参见(2021)京0108民初60610号、(2021)京0108民初52826号民事判决书。然而《反不正当竞争法》并未规定酌定赔偿的标准,具体到刷量行为案件中,法官对此多采用概括式的说理方式,不具体释明考量因素或不具体释明所考量因素在多大程度上影响赔偿金额的确定。诚然,有学者指出这是由于当前的证据规则确有一定的保守倾向,对高度盖然性证据标准把握过于严格,[9]故由原告举证其具体损失的构成难度较高,酌定赔偿是无奈之举,但同时也必须认识到由此可能导致类似案件“同案不同判”的结果。

(三)支持赔偿金额比例偏低

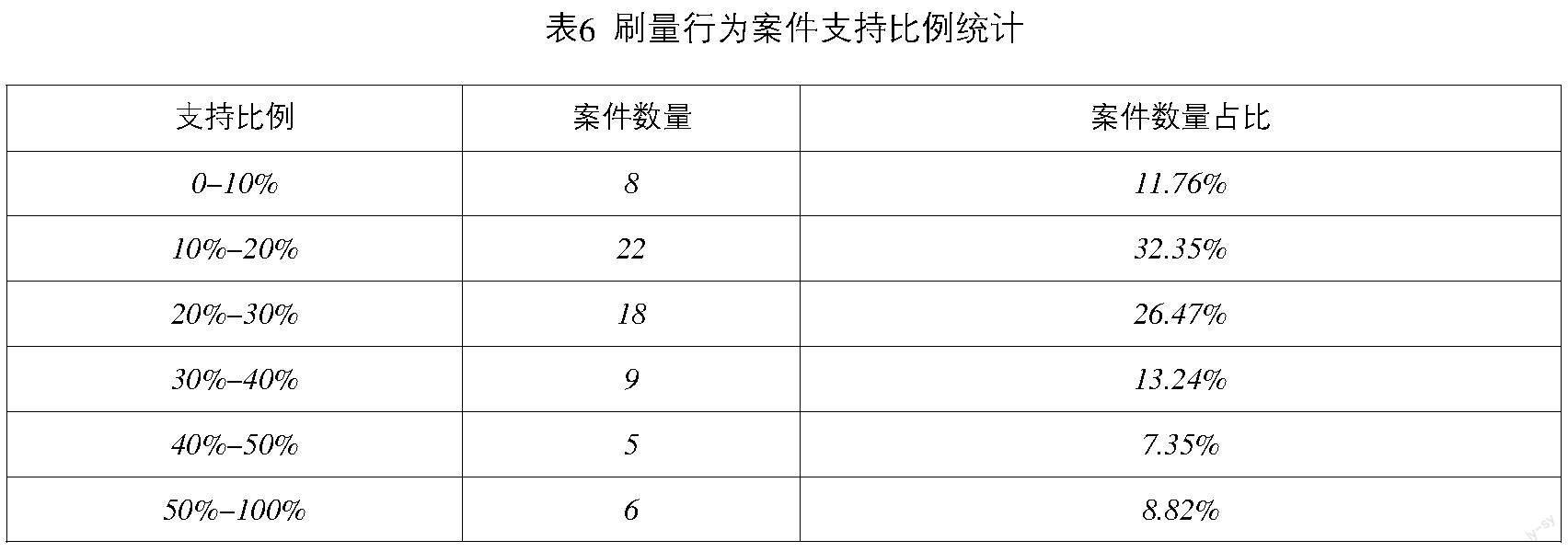

据笔者统计,在68份裁判文书中,一审判决全部为支持或部分支持原告诉讼请求,二审判决全部为驳回上诉请求,维持原判。可见法院对此类案件中平台利益受损持肯定态度,认为应当从司法层面予以保护,案件的请求与支持金额情况统计如下(见表4、表5、表6):

从表中数据可以发现,刷量行为案件的请求金额主要集中在0-100万区间内,尤其是50万元以内的案件达38件,占比55.88%。案件标的额偏低的主要原因在于提供刷量服务的公司数量虽多但规模相对较小,刷量行为通常是其提供的诸多违法服务之一,且行为对象较为分散,故单一侵权主体针对某一特定平台所造成的损害并非极为显著。但是亦有两起案件的标的额超过1000万,具体参见(2019)京0108民初52890号、(2020)沪0115民初15598号民事判决书,其中一起高达4500万,足以见得某些头部刷量公司依然具备对真实流量数据的强大干扰与掌控能力。虽然案件标的额整体较小,但相较于刷量平台的巨额收入,明显惩罚力度不够。首先,法院判决支持金额较低,有60.29%的案件判决支持金额低于10万元,有75%的案件判决支持金额低于20万元,最高仅支持315万元;其次,法院支持比例同样偏低,有58.52%的案件支持比例在10%-30%区间内,其中支持比例为10%-20%的案件数量最多,达22件,占比32.35%。如上文“爱奇艺公司诉飞益公司案[(2019)沪73民终4号]”中,原告爱奇艺公司提出赔偿500万元的诉讼请求,但最终法院只判处被告飞益公司赔偿50万元。在“快手公司与蒋列建案[(2021)粤1971民初3951号]”中,原告请求赔偿经济损失及合理维权费用共计62万元,而法院最终仅判决被告赔偿经济损失5万元。在“爱奇艺公司与触媒创想公司等案[(2019)京0108民初28014号]”中,原告请求赔偿经济损失150万元,而法院最终仅判决被告赔偿经济损失40万元。民事诉讼追求损益相抵,终审判决罚款金额的确定有考虑到刷量行为侵权取证困难,且对于原告方权益的侵害程度难以量化或难以立即体现,无法精确“损”之计算,但是如此惩罚力度略显单薄,不利于对经营者合法权益的维护。

(四)平台变相鼓励虚假流量

用户通过在自媒体平台发布作品以达到引流和促成商品交易目的,通常都存在让作品获得更多推广、更多公域流量的诉求,自然也会被推广规则的制定者也就是平台运营者所关注。以快手App为例,用户可以在创作者中心选择作品付费推广服务,该推广服务可以个性化定制推广人群、推广时间,甚至还可以选择期望增加数据的种类,包括播放数、涨粉数、位置点击数等,根据勾选服务,系统最终会计算出预计展示人数,付费金额也从几十元到几百上千元不等。官方的付费推广服务与刷量行为所产生的效果类似,区别就在于用户在接收到作品时是否会受到虚假流量数据的影响。从此角度看,通过官方付费获得推广的作品并不是因虚增流量而拓宽了其传播范围,而是保持着真实的流量数据,不会对用户造成“引人误解”的情况,也不会因虚增流量影响消费决策,有其存在的合理性。但是付费推广服务的存在可能给众多创作者发出了一个不良信号,即作品可以绕过以真实流量作为推广依据的算法机制。具体而言,为了将作品推送至本不会接收到该作品的用户账号之上,便选择刷量行为作为替代手段以实现该目的。从该角度看官方付费推广,是在淡化作品累积初始流量的作用,是在承认作品受欢迎程度并不是获得推广的必要条件,通过简单的付费即可获得推广捷径,无疑在变相默许虚假流量可以存在。与此同时,笔者发现刷量行为案件的诉讼主体较为单一,仅有5家公司作为原告起诉且皆为行业头部公司(见表7)。其中“北京快手科技有限公司”作为原告的案例最多有53件,占比77.94%,但是同为短视频行业的巨头“抖音”,仅可检索到1起涉及刷量行为的诉讼案件。这侧面反映出部分平台尤其是中小型平台,可能享受到了虚假流量所带来的红利,虽然仅是在数据层面呈现出虚假繁荣的景象,但平台明显不具有通过诉讼形式出手打压的积极性,无形中给刷量行为提供了生长空间。此外,平台在作品付费推广阶段未设置对作品内容进行甄别审查的环节,仅以付费多少作为推广范围与力度的依据,一方面变相打压了坚持优质内容输出的作品创作者,另一方面也给背靠雄厚资本的商家提供可乘之机,通过资本下场利用平台官方迅速铺开宣传推广,许多凭空出现的网红品牌就是依靠此路径在极短时间内利用全平台博主“种草”式推荐所打造而出。我们从不否定自媒体平台为了实现盈利目的而赚取推广服务费用,但是“付费即推广”的模式却显得过于简单粗暴,虽不能苛求头部平台对每一个发布的作品都进行严格审查,但是通过官方渠道进行推广的作品缺失审查步骤显然违背了其应当承担的企业社会责任。

四、刷量行为的规制进路

(一)裁判观点评析与审理思路建议

⒈明确刷量行为的性质界定与法律适用。鉴于法院当前存在裁判观点分歧的情况,笔者针对争议焦点,对其进行评析并提出如下建议:第一,对虚假宣传行为的界定宜适应数字经济环境,不能仅局限于固有的构成要件。根据《反不正当竞争法》第八条规定,相较于传统虚假宣传行为,互联网虚假宣传依托自媒体平台及电商平台更容易在“销售状况”和“用户评价”上采取不正当手段,欺骗、误导消费者。那么对于内置购买链接且宣传内容真实的引流作品,其虚增的点赞量、阅读量、评论量等数据是否属于“销售状况”和“用戶评价”,有学者认为“网络虚假宣传的本质是引起消费者的误解,只要网络刊载宣传消息不真实或虚假,能够误导网络传播受众,左右其消费,就能够认定其构成网络虚假宣传”[10]。笔者对此持肯定观点,认为宜对这两种手段进行扩张解释。首先,在盛行的带货模式下,消费者已然培养出了一定的辨别能力,能够区分接收到的推送作品是否具有商业宣传属性,那么作品中所展示的通过刷量行为获取的虚假流量数据自然可以视为商品宣传的一部分,可以间接地理解为商品的“销售状况”。其次,刷量行为针对平台内带货引流作品所制造的虚假评论并不需要实际完成交易即可发布,如果刷量行为从业者通过赏金任务吸引真实用户或通过技术手段在作品评论区以“已购买者”的口吻虚增好评,使多数用户难以甄别两者区别,即对商品产生了“广受好评”的错误认识,则可以被认定为虚构“用户评价”。再次,受赏金任务吸引而主动浏览特定作品所形成的流量看似真实,实际上该浏览行为的目的并非是为了获取信息,而是为了获取佣金,其性质依旧是虚假流量,仍会扰乱平台的推荐机制。综上,笔者认为刷量行为在性质界定上应构成新型的互联网虚假宣传。

第二,审慎适用一般条款与互联网专项条款中的兜底条款。据笔者统计,有6份裁判文书在裁判理由部分明确阐释不应当适用或不应当同时适用第十二条,具体参见(2020)沪0115民初15598号、(2021)京73民终313号、(2019)京0108民初56343号、(2019)京0108民初28014号、(2020)浙0110民初6262号、(2020)浙0110民初6257号民事判决书。其理由有二:一是认为刷量行为的对象是在平台上发布的作品而非平台本身,刷量行为的目的亦是提升特定作品的热度而非妨碍平台的正常运行,不能因兜底条款的存在而随意扩大其适用范围;二是认为所受侵害系同一法益,故属于请求权规范竞合,应择其一进行评价,不宜重复评价。当前法院普遍认可刷量行为违背了诚信原则与商业道德,构成不正当竞争,自然可以归属于《反不正当竞争法》第二条的调整范围内。但是,“一般条款存在的必要,是因为人类在规范的设计上尚有力不从心之处”[11],故同时有法官指出,刷量行为若已受或可以受第八条或第十二条所规制便不应再次适用第二条予以重复评判,具体参见(2021)京0108民初3944号、(2019)京0108民初52890号、(2021)京0108民初65608号、(2021)京0108民初65610号民事判决书,体现了对于一般条款的审慎适用。笔者对此裁判观点持支持态度,认为应当注意部分不正当竞争行为是否仅是借助或依托于互联网平台,利用数据、算法仅是其实行传统不正当竞争行为的手段,刷量行为当然可以落入互联网不正当竞争专项条款的调整范围内,但究其本质仍有适用传统不正当竞争行为条款的合理性,故在法律适用过程中不宜扩大第十二条兜底条款的适用范围。

第三,辨明刷量行为与刷单炒信行为的区别。无论是《反不正当竞争法》还是《中华人民共和国电子商务法》中都设置了禁止组织虚假交易的条款,可见当前立法的确在积极回应互联网经济时代的新型问题,契合时代发展需要,但是法律的滞后性导致其无法规制到实践中的每一个角落。虚假交易行为与刷量行为的模型并不完全相同,虚假交易行为通常被理解为刷单炒信的主要手段,即经营者通过虚构交易记录以提高商品销量、好评率,进而获得平台更多推广或间接影响消费者的购买决策。[12]组织虚假交易行为与刷量行为的行为目的与行为结果相类似,都是通过向消费者展示虚假数据以左右其决策,本质区别体现在以下两方面:一是行为方式不同。即是否虚构了交易记录,是否虚构了由交易而产生的商品评价。具体而言,组织虚假交易行为最终形成了消费者可以查看到的销售数量与好评信息,但刷量行为虚增的数据尚处于引流阶段而未进入实际交易阶段,因此组织虚假交易行为对消费者决策的影响力更为直接和显著。二是侵害的法益不同。根据现有的裁判文书可以发现,刷单炒信行为可分为正向与反向,而刷量行为虽然在理论上存在反向刷量的可能,但是考虑到其独特的正向引流作用,目前还未出现反向刷量的案例,故刷量行为所侵犯的法益相对局限于消费者知情权与平台信誉方面,而刷单炒信行为在此基础上,亦存在利用反向刷单的形式损害同业竞争对手信誉的情况。[13]由此可见,刷量行为是不可以等同于组织虚假交易行为的,在裁判中不能直接将刷量行为认定为组织虚假交易行为。然而二者之间的联系同样不可忽视。目前《反不正当竞争法》中尚未设置刷量行为条款,裁判文书中多使用组织虚假交易条款作为刷量行为案件的裁判依据,可理解为一种权宜之计。笔者认为,不可否认类推适用在民事司法实践中扮演着重要角色,[14]但仍建议在裁判理由部分释明类推适用构成虚假交易的理由,或直接援引第八条,概括性地将其界定为虚假宣传行为以保证裁判文书逻辑的完整性。

⒉明确侵权客体的推理过程。关于刷量行为的侵权客体应当从短期与长期两个角度进行分析,短期内对于算法运行的干扰仅是表面上的损害,而算法长期失灵所造成的平台商业信誉减损才是实质损害。当遵守平台使用规则的用户或品牌方精心制作并发布的作品被虚假流量挤兑,致使其无法获得应有的流量分配,打击创作动力,降低用户粘性,长此以往,平台的商业信誉将在刷量行为所带来的短期流量繁荣的假象中消耗殆尽。虽然目前已有平台认识到了算法机制与公信力之间的关系,如在“快手公司与洛夜公司案[(2020)渝05民初3282号]”中,原告明确提出其评价系统和平台规则是获取用户信任、赖以生存的重要竞争优势,法院肯定了其商誉受损之事实,在“爱奇艺公司诉数字简史公司案[(2019)京0108民初28014号]”中,法院指出“涉案虚假宣传行为如果不加以制止必然导致原告用户的流失,进而对原告的商誉及整体竞争力造成重大影响”,但当前做法都是将商业信誉受损与算法运行受损进行并列阐释,并没有明确突出商业信誉受损乃是平台利益受损之实质。故笔者建议,在案件审理过程中需加深对刷量行为侵权客体的认知,明确“虚假流量→算法失灵→商誉减损”的推理过程。

(二)规范赔偿金额计算标准

⒈明确赔偿金额构成。平台的损失应该包括直接损失与间接损失两部分。笔者在上文提到,刷量行为改变的是一定时期内流量在不同用户之间的分配,不同用户之间的交易机会因此呈现此消彼长的状态,从总体上看平台短期内未必会有明显的直接损失。故经营者的损失主要体现在间接损失上,即商业信誉受损所带来的可期待利益损失。[15]具体而言包括两方面:一是平台用户流失造成的免费业务方面损失,二是远期交易条件恶化与交易机会减少造成的付费业务方面损失,[16]也可以说是平台带货能力下降所造成的损失。笔者建议要综合考虑免费业务与付费业务两方面,采用“市场份额法”来计算可期待利益损失:将免费用户视为基础的市场份额,计算出假设没有遭受到刷量行为损害的情况下平台本应获得的市场份额,此数据与原告目前实际占有的市场份额之间的差额便是因刷量行为丧失的市场份额。由于自媒体平台独特的盈利模式,免费用户随时有向付费用户转化的可能,故免费业务市场份额的每一个百分比都对应着在付费业务方面可能带来的经济效益,最后通过申请鉴定或邀请同行专家确定二者之间的转化率,即可计算出具体的损失金额。[17]

⒉明确酌定赔偿适用标准。笔者建议在案件审理过程中尽可能地明确酌定赔偿的考量因素与赔偿数额之间的因果关系。酌定赔偿的考量因素包括以下三方面:第一,侵权范围。刷量公司为多少平台用户提供了刷量服务以及虚增的浏览量、点击量、评论量、点赞数等的总和。第二,侵权时间。刷量行为制造虚假流量的行为本身具有即时性,但是其虚增流量以获取不正当竞争优势的结果却具有持续性,故应侧重关注不正当竞争优势在平台内的持续时间,据此判断侵权时间的长短。第三,被告损失或原告获利情况。即使原告以上述方法提出了具体的损失金额,如果法官综合评估品牌价值与侵权情节等因素认为请求赔偿金额不符合“完全赔偿原则”,亦有酌定赔偿的适用空间,可以在释明理由的基础上酌情提高或降低赔偿金额。

(三)提高支持金额比例,实现损益相抵

刷量行为不同于商标侵权或商业诋毁,后者所造成的损害相对而言即时性更强,而刷量行为对平台品牌价值及商业信誉的损害通常要较长的时间才能显现,且在这种潜移默化的作用之下,损害结果与损害行为之间的因果关系同样不够清晰,仅依靠公开赔礼道歉的形式难以消除虚假流量所带来的负面影响,无法实现侵权法意义上的“恢复原状”,故只有通过金钱赔偿方式才能现实地弥补损害。上文提到,支持赔偿金额比例主要集中在10%-20%与20%-30%区间,分别占比32.35%与26.47%,笔者认为,原告请求金额普遍偏高,法院不予全额支持是应有之义,但可以考虑适当上调支持比例,使支持比例在整体上集中在30%-40%区间内。同时考虑到刷量行为案件的证据收集与保存难度较大,法院亦可适当放宽对于原告提交证据的审查标准,缓解原告的举证压力,尽可能实现损益相抵。

(四)加强平台自律监管

⒈摒弃付费即推广的商业模式。从平台追求经济利益的天然属性来看,是否提供付费推广服务属于其自主决定事项,故《反不正当竞争法》对于平台运行与管理应保持谦抑性,不能完全禁止付费推广业务。但是,从行为效果来说,平台的付费推广服务和刷量行为并没有本质区别,都是打破用户之间公平竞争天平的砝码,看似有平台官方背书,实则是变相默许虚假流量的存在,无限降低了用户获取流量的门槛。因此,平台在追求经济效益的同时,还应负担起企业社会责任,推进平台从“单纯的通道提供者”向“流量框架构建者”及“守门人”的角色转变。上文提到,流量资源在新制度经济学意义上可以被理解为公共池资源。有关公共池资源的治理,奥斯特羅姆提出要清晰界定公共池资源的边界及使用者的边界,对使用者进行监督,对违规行为进行分度制裁。[18]故笔者认为,应当摒弃“付费即推广”的服务模式,明晰公域流量的产权归属及分配机制,建立对付费推广内容的人工审查机制,加强平台内部对于虚假流量的规制。具体而言,第一,对推广内容进行形式审查。如有涉嫌虚假宣传等不符合审查标准的行为,即取消推广资格,关闭该作品的付费推广通道,若在限期内修改调整后符合审查标准,可重新获得推广资格。第二,对推广内容进行评级分类。根据内容种类和质量评级设定获取付费推广流量的上限,将审查评级与流量上限相关联,一方面可以倒逼用户提高产出质量,另一方面也可以减少流量资源浪费。尤其是对品牌官方运营的账号更要加大审查力度,防止部分品牌利用自身雄厚的资本优势,在短时间内购买超额推广流量,排挤同赛道竞争对手,以获取某品类的独占地位,这不仅是对平台营造公平竞争秩序的冲击,更将涉及到相关市场内的垄断。第三,适当提高推广费用。由于付费推广门槛的提高,将会减少符合推广条件的作品数量,势必对平台收益造成负面影响,而提高推广收费既可平衡损益,也可增加作品发布者的推广成本,防止部分作品过分依赖付费推广以获取流量,保障平台核心竞争力。第四,建立详细的虚假流量管理办法。对于违规作品或违规用户,依据虚假流量与真实流量的比例,依次予以限制流量、禁止评论、禁止发布新作品、封禁帐号等处理,但不宜采用金钱处罚。这是因为以“流量限制”为核心的处罚规则将直击刷量行为存在的基础,即违规虚增了多少流量,就必然要承受失去更多流量的惩罚,从根本上抑制刷量行为。

⒉加入信用组织,提升虚假流量治理能力。现代经济的本质是信用经济,是市场经济发展到一定时期的产物。[19]目前,许多自媒体平台因虚假流量问题陷入公众信任危机,此时平台公布的日活量、下载量与交易额等数据即使是真实的,也难以取信于用户,从传播学角度来说,此类信息都是不具备信号传递功能的“廉价话语”。[20]若想破解此困局,平台可以选择主动加入信用组织,参与流量真实性评级,获取认证证书,向用户及广告发布者证明平台自身流量的真实性,重塑企业信用形象。目前在国际上认可度较高的信用组织有TAG(Trustworthy Accountability Group,可信责任组织)、MRC(Media Rating Council,媒体评级协会)与IAB Europe(Interactive Advertising Bureau,欧洲数字营销和广告生态系统协会)等,不同信用组织对于媒体流量的监测各有侧重,针对国内的自媒体平台,笔者建议参考TAG的运行模式。TAG于2016年启动反欺诈认证计划,以打击数字广告供应链中的无效流量。对于符合反欺诈认证标准的公司将获得CAF(Certified Against Fraud,数字广告流量反欺诈)印章,据2022年美国欺诈基准研究数据显示,获得该印章的机构的IVT(invalid traffic,无效流量)率为0.98%。2021年,中国广告协会与TAG达成合作,在国内正式引入CAF认证项目,对中国企业进行TAG反欺诈标准独立验证,抑制互联网领域内流量作弊现象,营造真实透明的数字广告生态环境。CAF认证具备较高的认证标准,一方面与国际标准接轨,符合《TAG Certified Against Fraud Guidelines V6.1(国际流量反欺诈认证规范)》的要求,另一方面有国家标准背书,需要符合《GB/T 34090.2-2017互动广告 第2部分:投放验证要求》的要求,因而国内企业若能获取该认证,既能依据TAG提供的流量监测建议有效规制平台内的刷量行为,清理虚假流量,发挥真实流量应有的商业价值,又能有力提升品牌形象,获得更广泛的“消费者选择”。从企业更长远的规划与发展来看,近年来国内头部自媒体平台积极拓展海外市场,如抖音、快手等公司纷纷推出国际版的tiktok App与kwai App,并已取得巨大的市场份额。若想在海外市场持续发力,保证用户数量在全球范围内的稳定增长,必须重视可以轻易突破地域限制的刷量行为对于平台发展所带来的巨大威胁。因此,参考TAG等信用组织的运行模式,不仅是平台对保护消费者权益诉求的积极回应,更有利于平台在更为广阔的国际市场上得到认可,切实提升自身的数据治理能力,规制流量市场乱象。

结 语

在“流量为王”的数字经济时代中,《反不正当竞争法》采用“典型列举+概括兜底”的立法技术。市场监管总局关于公开征求《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》设置第十五条、第十八条、第十九条为数据不正当竞争专项条款,为各类新型不正当竞争行为提供规制依据。[21]但是,法院当前对刷量行为类型化的性质识别能力仍有不足,亦存在向一般条款逃逸的裁判倾向,[22]加之行业内缺乏自律监管动力,导致刷量行为的规制陷入困境。故笔者建议,应确立以虚假宣传的类型化认定为基点,以一般条款与互联网兜底条款为补充,以可期待利益为损害赔偿核心,以实现损益相抵为目标的裁判体系,同时辅以平台内部规范与信用组织评级认定为重点的行业自律监管体系,共同构建起对刷量行为的规制框架,提高对刷量行为典型案件的司法裁判水平,更好发挥《反不正当竞争法》在数字经济时代不可替代的规制作用。

【参考文献】

[1]石良平.流量经济:未来经济发展的一个分析框架[M].上海:上海交通大学出版社,2018:90.

[2]季境.互联网新型财产利益形态的法律建构——以流量确权规则的提出为视角[J].法律科学(西北政法大学学报),2016(3):182-191.

[3]刘玮麒.数字经济背景下“刷量行为”的规制进路初探[J].新闻知识,2023(3):37-42.

[4]张东平.论自媒体刷量及其治理[J].未来传播,2020(6):27-34.

[5]互联网广告异常流量2018年度报告[EB/OL].秒针系统,https://max.book118.com/html/2019/0428/6050133014002025.shtm.

[6]北京市消费者协会、河北省消费者权益保护委员会直播带货消费问卷调查报告[EB/OL].北京市消费者协会网,http://www.bj315.org/xxyw/tpxw/202106/t20210616_28821.shtml.

[7]刘玮麒.“大数据杀熟”中的消费者维权困境与进路[J].中国价格监管与反垄断,2023(4):31-34.

[8]鄒开亮,等.数字经济背景下网络刷量的反不正当竞争法规制研究[J].长沙大学学报,2022(11):40-46.

[9]孔祥俊.知识产权法律适用问的基本问题——司法哲学、司法政策与裁判方法[M].北京:中国法制出版社,2013:58.

[10]郭俭.不正当竞争纠纷诉讼指引与实务解答[M].北京:法律出版社,2014:63.

[11]黄茂荣.法学方法与现代民法[M].北京:中国政法大学出版社,2001:301.

[12]马永强.正向刷单炒信行为的刑法定性与行刑衔接[J].法律适用,2020(24):63-78.

[13]叶良芳.刷单炒信行为的规范分析及其治理路径[J].法学,2018(3):177-191.

[14]钱炜江.论民事司法中的类推适用[J].法制与社会发展,2016(5):60-71.

[15]郑新建.商誉——权力的类型化及其法律救济[J],河南师范大学学报,2006(4):64-68.

[16]王明成.商誉本质:优势交易机会和交易条件论[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2009(6):155-160.

[17]邓志松.基于互联网行业对反不正当竞争案件损害赔偿计算的若干建议[J].电子知识产权,2013(11):34-40.

[18]杨徳才.新制度经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2019:92.

[19]倪楠.区块链技术赋能下个人征信体系的法律重构[J].法律科学(西北政法大学学报),2022(4):81-90.

[20]陈友芳.重复博弈、信息不对称与诚信建设的博弈机制[J].福建论坛(人文社会科学版),2011(1):17-21.

[21]肖海,饶家宁.平台经济领域“二选一”竞争法规制的法律适用研究[J].南京理工大学学报(社会科学版),2022(2):65-72.

[22]陈兵,徐文.优化《反不正当竞争法》一般条款与互联网专条的司法适用[J].天津法学,2019(3):34-43.

The Anti Unfair Competition Law Regulation of Brushing Behavior in the Background of Digital Economy

——Analysis Based on 68 Judicial Documents

Liu Weiqi

Abstract:The brushing behavior with inflated traffic as the core is one of the representatives of the new type of unfair competition behavior.The brushing behavior itself has the characteristics of concealment,complexity, and low cost. In the process of trial of the case, on the one hand,to clarify the nature of the conduct of the brushing behavior,prudently apply the general terms and conditions,and clarify the reasoning process of the infringing object of“false traffic→algorithm failure→goodwill impairment”;on the other hand,it is necessary to standardize the calculation standard of compensation amount with expected benefits as the core,appropriately increase the proportion of support amount,and realize the offset of profits and losses.In the governance of the self-media industry,platforms should abandon the“pay for promotion”business model,build a strict self-discipline supervision system with the help of the rating and recognition mechanism of credit organizations,improve the ability to govern false traffic,and ultimately achieve effective regulation of brushing behavior.

Key words:brushing behavior;fake traffic;self-media platforms;data governance