常规超声联合高频超声在小儿肠系膜淋巴结增大诊断中的应用价值分析

朱占领

【摘要】 目的 分析小儿肠系膜淋巴结增大诊断中采用常规超声联合高频超声的临床价值。方法 选取2019年1月—2021年4月灌云县人民医院收治的56例腸系膜淋巴结增大患儿为研究对象,以造影结果为金标准,分析单独常规超声、常规+高频超声诊断肠系膜淋巴结增大的差异性及影像学特征。结果 与常规超声相比,常规+高频超声对肠系膜淋巴结增大诊断的灵敏度、特异度、准确度、阳性预测值均较高(P<0.05)。本组56例患儿右下腹分布较多增大的淋巴结,均为多发,多数为2~3个,少部分于左中上腹分布。结论 在诊断小儿肠系膜淋巴结增大中应用高频超声联合常规超声的价值较高,可提升诊断特异度、灵敏度、准确度,为临床治疗提供可靠依据。

【关键词】 小儿;肠系膜淋巴结增大;高频超声;常规超声;诊断价值;准确度

中图分类号:R445.1 R725.7 文献标识码:A

文章编号:1672-1721(2023)05-0085-03

DOI:10.19435/j.1672-1721.2023.05.029

在儿科急腹症中,肠系膜淋巴结增大较为常见,其多发群体为8岁及以下儿童,发病原因复杂,常见原因包括饮食、感染等,感染后继发肠系膜淋巴结增大是临床最多见的一种。肠系膜淋巴结增大患儿以呕吐、发热、腹痛等为常见表现,缺乏典型性和特异性,极易与肠梗阻、急性阑尾炎等疾病混淆[1-2]。超声是目前诊断肠系膜淋巴结的常用手段,发挥着良好作用,常规超声的灵敏度、准确度能得到一定程度的保证[3]。但随着超声技术的快速发展,高频超声具有分辨率高、图像清晰、操作方便等多种优势,在小儿肠系膜淋巴结增大诊断中非常受欢迎[4-5]。本文进一步分析了高频超声在肠系膜淋巴结增大患儿诊断中的临床价值,报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019年1月—2021年4月灌云县人民医院收治的56例肠系膜淋巴结增大患儿作为研究对象,男32例,女24例,年龄1~8岁,平均年龄(5.45±1.25)岁,病程3~10 d,平均(6.52±2.41)d,肿大淋巴结分布情况:脐周33例,脐周及右下腹均有21例,其他2例;体温分布情况:37.3~38 ℃ 12例,38.1~39 ℃ 13例,39.1~40 ℃ 14例,无发热17例;消化道症状:恶心呕吐30例,腹泻10例,其他7例,无症状9例。临床表现:56例患儿表现为不定期右下腹部或脐周痉挛疼痛,其中2例出现右下腹压痛、反跳痛,腹痛合并发热14例,呕吐30例,上呼吸道感染8例。患儿家属均知晓此次研究并签署知情同意书。本研究上报该院医学伦理委员会,获得批准。

纳入标准:(1)患儿意识清晰、精神状态良好;(2)伴有便秘、腹泻腹痛、呕吐、全身发热等症状;(3)临床资料完整;(4)依从性良好;(5)无淋巴瘤、肠梗阻、急性阑尾炎。

1.2 方法 所有患儿均采取常规及高频超声进行诊断。(1)常规超声:采用Acuson SC2000型超声诊断仪(西门子),患儿取仰卧位,采用凸阵探头,设置频率为1~4 MHz,主要对胰腺、脾、肾、胆、肝等部位,以脐部以下的腹部进行扫查,探查到肠系膜或盲肠后,重点开展重复扫查,仔细观察有无肿块。(2)高频超声;采用上述同型号超声诊断,患儿取仰卧位,采用高频线阵探头,设置频率为4~9 MHz。检查前需要保持空腹状态,避免超声检查受到胃肠气体干扰影响,保持平卧体位,常规应用低频检查肝胆胰脾双肾等脏器排除异常,之后用高频探头对腹腔进行检查,腹壁脂肪厚者可对探头适当加压,对盆腔、左侧腹、脐周、右下腹等行多切面扫查,对肠系膜或盲肠根部予以重点扫查,观察有无淋巴结增大,对淋巴结增大数目、大小、位置、纵横比等予以准确记录,并对血流分布、内部回声、淋巴门结构、包膜等声像图特征予以重点观察。诊断完成后,由影像科2名高年资医师阅片,详细分析超声结果。

1.3 评价指标 (1)以造影结果为金标准,对比常规超声及常规+高频超声诊断的阳性及阴性预测值、特异度、敏感度、准确度及声像图表现。(2)淋巴结增大评估标准:肠系膜同一区域上出现长1 cm以上,数量在2个及以上的淋巴结显像,长径短径比例缩小,超声扫描髓质区域扩大,有明显不均匀回声,或影像显示淋巴结集簇排列,彩色多普勒血流显像显示血流增加,则判定为淋巴结增大。

1.4 统计学方法 应用SPSS 23.0统计学软件分析数据,计数资料以百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

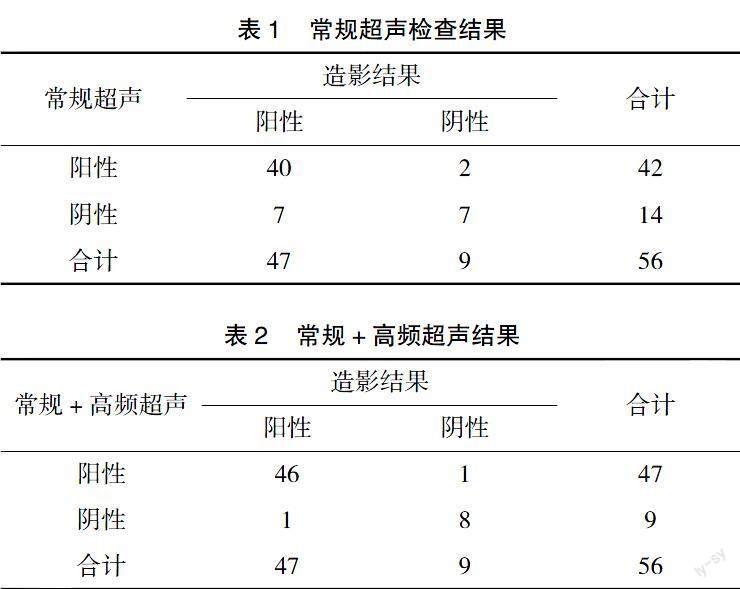

2.1 2组诊断效能对比 造影确诊阴性9例,阳性47例。常规超声+高频超声诊断的灵敏度、特异度、准确度均高于常规超声,差异有统计学意义(P<0.05),见表1~3。

2.2 声像图表现 本组56例患儿右下腹分布较多增大的淋巴结,均为多发,多数为2~3个,少部分于左中上腹分布。超声表现为淋巴结回声低,包块呈长椭圆形,皮髓质分解清晰,内部回声均匀,长径明显增大;边界较光滑,长短径比值≥2,淋巴结增大后内部血流信号呈点状或条状,呈树枝状(丰富或稀疏),以淋巴门型血流分布为主,有少量液性暗区存在于髂窝处。

3 讨论

肠系膜淋巴结增大,肠道感染、上呼吸道感染是导致继发性肠系膜淋巴结增大的主要原因,发病季节常见于冬春季节,发病群体集中在男性儿童中,85%的患儿年龄在8岁及以下[6]。由于患儿缺乏发育成熟的淋巴结,抵御外界环境的能力相对較差,病毒、细菌等会通过患儿呼吸道、肠道进入身体,在血液循环、体液循环下在肠系膜聚集,导致肠系膜淋巴结发生不同程度炎症,并引起充血、水肿、增生等一系列症状。肠系膜处的淋巴结相当丰富,特别是在升结肠以及回肠末端等部位,尤其回盲部最为显著,所以该部位发生淋巴结增大的风险更高[7]。患儿一旦发病,以呕吐、腹痛、发热、乏力、咽喉痛等为主要症状,少数伴有便秘和腹泻等症状表现。相关调查数据表明[8],患儿发病后有20%左右可产生颈部淋巴结肿大现象,而在一系列的症状表现中腹痛最为常见,最早出现,且无固定位置,随体位改变压痛部位发生变化,一般以右下腹痛常见,疼痛呈痉挛性和阵发性,反跳痛和腹肌紧张等情况相对较少,分析原因主要为患儿发病后侵袭到位于回肠末端的淋巴结所致。

通常压痛的部位与中线相比较为接近或者相对偏高,可出现一定的位置移动,少数患儿可扪及右下腹部位压痛,且伴有一定肿物,呈现为小结节样。部分患儿以肠梗阻为主,需予以重视。同时患儿发病后出现的各种症状表现十分接近于阑尾炎,但不存在腹肌紧张现象,且病情相对较轻,和急性阑尾炎相比,其疼痛位置并不固定[9]。为快速确定患儿的疾病情况,可采取腹部B超及早进行检查,从而降低疾病的误诊率和漏诊率。

在对患儿淋巴结进行检查的过程中,以往主要采取的手段为淋巴结造影、放射性核素示踪扫查、病理活检等,这些手段尽管诊断效果相对较高,但均可对患儿造成一定创伤,所以实际应用受限,不易被患儿及其家属接受。超声操作简单方便,耗时较短,可重复操作,无反射性损害,且对患儿腹部无损伤,因此超声诊断在临床上应用广泛[10]。在诊断患儿肠系膜淋巴增大时,实施常规超声检查采用的凸阵探头频率为3.5~5.0 MHz,其穿透力良好,且扫查范围较为广泛,可探查可疑部位,且可探查整个腹部。但此种探头的组织分辨率较低,其在对具体的淋巴结结构和形态进行显示时受到限制。高频超声可对腹腔内结构层次予以清晰展示,分辨率较高,且可对病变位置准确定位,同时可对其他病变如阑尾炎、肠套叠等予以清晰观察。但高频超声单独使用也存在不足,如无法理想显示深部结构,存在一定漏诊率。而通过将常规和高频两种超声联合起来,可显著提升诊断效果,进一步提升诊断的特异度、灵敏度和准确度。二者联合后,高分辨力超声和高穿透力超声诊断患儿效果更佳,不仅能明确最严重的腹痛位置,还可观察患儿有无其他病变和腹腔积液,以提升诊断准确率,降低漏诊率。

本研究显示,相比于常规超声,常规+高频超声的灵敏度、特异度、准确度、阳性预测值更高(P<0.05)。本组56例患儿右下腹分布较多增大的淋巴结,均为多发,多数为2~3个,少部分于左中上腹分布。可见,在诊断小儿肠系膜淋巴结增大中应用高频超声联合常规超声具有极大优势。常规诊断淋巴结的方法中,主要采取的检查方式为活检淋巴结,此种方式是有创操作,无法于临床推广使用。而超声检查具有无放射性损伤、穿透力强、扫查范围广、重复性好、耗时短、无创性等优点。患儿多伴随腹腔肠系膜增厚、肠系膜淋巴结肿大、体积大小不等等临床表现,且一般发生在患儿右下腹,就整体而言,经超声检查,可见皮髓质分界清,外形也较为完整与光滑,呈低回声区,且内部回声也较为均匀,并在腹腔部位发生少量液性暗区[11]。而分析病理表现发现患儿淋巴结存在一定的充血、水肿、增生等现象,可采取病理组织培养,且其结果多呈阴性,同时常规检查患儿大小便结果均正常。患儿接受超声检查,通常是以肠系膜在腹腔中增厚为主要表现,且内部淋巴结大小体积不同,多呈现为肿大现象,以右下腹为主要发病部位,整体上外形完整光滑,皮髓质经超声显示分界清晰,以低回声区为主,具有均匀的内回声,腹腔部位存在少量液性暗区。相比于常规超声,高频超声具有较高分辨力,能够明显显示患儿腹部结构层次,由于能够准确定位患儿淋巴结,能够有效鉴别阑尾炎、肠系膜淋巴结增大等症状相似的疾病[12]。高频超声成像更加清晰,能够检测出常规超声无法鉴别出的伪影部分,加上能够反复操作的优点,诊断准确性更高。但高频超声在实际检查中存在难以有效显示深部结构这一问题,常伴随漏诊情况,不利于良好诊断,所以,本文将其与常规超声联合用于临床诊断,能够有效弥补单一检查方式的不足,提升临床诊断效果。

综上所述,在诊断小儿肠系膜淋巴结增大中应用高频超声联合常规超声的价值较高,可提升诊断特异度、灵敏度、准确度,为临床治疗提供可靠依据,值得推广。

参考文献

[1] 丁苇,方北,黄小平,等.常规超声联合高频超声在小儿肠系膜淋巴结增大诊断中的应用价值研究[J].中外医疗,2021,40(13):165-167.

[2] 张昊月.常规超声联合高频超声在小儿肠系膜淋巴结增大诊断中的应用研究[J].临床研究,2021,29(5):143-145.

[3] 刘艳,陈梦宇,胡春梅,等.常规超声联合高频超声在小儿肠系膜淋巴结增大诊断中的应用[J].医疗装备,2020,33(1):18-19.

[4] 韦勇锋,李金龙.HFUS参数诊断肠系膜淋巴结增大患儿的ROC分析[J].黑龙江医药科学,2021,44(2):181-182,184.

[5] 王美霞,刘彩宁,李玉萍.小儿肠系膜淋巴结肿大超声诊断临床分析[J].中国农村卫生,2016,6(14):17.

[6] 张文焕,何雁玲,蒋雪梅,等.高频超声对小儿肠系膜淋巴结炎的诊断价值及疗效评估[J].中国现代医生,2016,54(24):128-131.

[7] 田华瑞.小儿肠系膜淋巴结炎的腹部超声诊断及病原学检测[J].青岛医药卫生,2019,51(6):470-471.

[8] 雷晓波,鲁萍.腹痛患儿行肠系膜淋巴结超声检查的诊断意义探讨[J].基层医学论坛,2018,22(25):3572-3573.

[9] KORNELIA SCHUETZENBERGER,MARTIN PFISTER,ALINA MESSNER,et al.Werkmeister.Comparison of optical coherence tomography and high frequency ultrasound imaging in mice for the assessment of skin morphology and intradermal volumes[J].Scientific Reports,2019,9(1):102-103.

[10] 孔琳琳,牛旭艳.高频超声诊断小儿急性肠系膜淋巴结炎的价值分析[J].中国肛肠病杂志,2020,40(8):2.

[11] 张彦云.高频超声在鉴别及诊断小儿急性阑尾炎和急性肠系膜淋巴结炎中的应用[J].影像研究与医学应用,2020,4(2):139-140.

[12] 侯绍明.肺炎支原体、衣原体感染致小儿肠系膜淋巴结炎临床分析[J/CD].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2018,18(11):71-72.

(收稿日期:2022-11-21)