《吟边燕语》文体之辨与《聊斋志异》

代云芳

20世纪初的中国,翻译文学方兴未艾,晚清学人在译介异域文本时不可避免地遭遇来自西方诗学的异质冲击。当是时,中西文化壁垒尚不曾被打破,中国文学传统固有的文体形式,与外来文本的文体之间。存在天然且巨大的隔阂。译者如何理解原文的文体,如何在本土的文学传统中选择相对应的文体,实则体现了文化沟通的初始状态。他们的选择与判断,成为“透视两种文学与文化系统相遇时所产生的碰撞与融合、对抗与协商过程的理想入口”(1)张丽华:《晚清小说译介中的文类选择——兼论周氏兄弟的早期译作》,《中国现代文学研究丛刊》2009年第2期,第31页。。1904年商务印书馆出版的《吟边燕语》(2)林纾、魏易译:《吟边燕语》,北京:商务印书馆,1981年。以下所引《吟边燕语》皆据此版本,不再一一注出。,由林纾与魏易合作译自兰姆姐弟(Charles and Mary Lamb)改编的《莎士比亚故事集》(TalesfromShakespeare),一经发行即风靡全国,在此后的30年间重印多达10余次,引发议论无数。这部译作与原文存在巨大的文体差异,然而长久以来却鲜见围绕其展开的文体研究。(3)前辈学人谈及林纾译作的文体特征,多关注其与桐城派古文的关联。参见钱基博:《林纾的古文》,薛绥之、张俊才主编:《林纾研究资料》,北京:人民文学出版社,1982年,第175-188页;吴微:《“小说笔法”:林纾古文与“林译小说”的共振与转换》,《中国现代文学研究丛刊》2002年第4期,第29-37页;林元彪:《文章学视野下的林纾翻译研究》,上海:华东师范大学博士学位论文,2012年;李欧梵:《林纾与哈葛德——翻译的文化政治》,《东岳论丛》2013年第10期,第48-68页。近来也有研究林译文体的论文出现,如廖艳群:《林译小说文体研究》,北京:中央民族大学博士学位论文,2014年。此文谈及林译与《聊斋志异》的关系,虽宣称两者“除了语言都是文言外,其他方面没有共同之处”,却未给予任何解释或提供支撑论据,让人难以信服。此后,王侃也曾探讨林译《撒克逊劫后英雄略》所用的文体“传奇”“演义”与原文的文体Historical Romance之间的差异,此文分析得当,颇具启发价值,见王侃:《林译〈撒克逊劫后英雄略〉的“民族主义”索隐》,《中国现代文学研究丛刊》2019年第6期,第203-213页。本文认为正是这一差异的存在,为窥视20世纪初的中西文化交流,提供了一径通路。

值得注意的是,林纾对《吟边燕语》的文体选择与《聊斋志异》有着千丝万缕的关系。(4)蒲松龄:《铸雪斋抄本:聊斋志异》,上海:上海古籍出版社,1981年。以下所引《聊斋志异》皆据此版本,不再一一注出。作为五四新文化运动中“自己找上门来的靶子”,林纾因其为“旧文化”出头申辩的卫道之举,曾引发新文化人“畅快淋漓”的炮火攻击。(5)陈平原:《古文传授的现代命运——教育史上的林纾》,《文学评论》2016年第1期,第8-21页。在这场论战中,《聊斋志异》被“意外”卷入其中,甚至承担了部分火力。曲楠曾梳理相关论争的脉络:从钱玄同、刘半农前后呼应,以“《聊斋志异》文笔”给林纾罗织骂名;到胡适直指林译是“《聊斋志异》体的叙事古文”;再到周作人延续此线,将“《聊斋》派的某生者体”列为旧文学典型,林纾与《聊斋志异》逐渐被绑缚在一起,引发多轮 “批古”讨论。(6)曲楠:《同人“志异”:〈聊斋志异〉与文学革命时期的新旧之争》,《中国现代文学研究丛刊》2021年第11期,第21-40页。然而,上述诸家以《聊斋》体为由批评林译时,往往依凭印象判断,或是口口相传的既定认知,并未提供实质证据以证明两者确存关联,以至寒光为林纾作传时,认为这类“不曾拿出证据来”的指责,是“笼统的武断”,甚至义愤填膺地追问:“不知道那一篇是用《聊斋志异》的文笔?那一篇是蹈着《聊斋志异》的蹊径?”(7)寒光:《林琴南》,薛绥之、张俊才主编:《林纾研究资料》,北京:人民文学出版社,1982年,第207-208页。曲楠也赞同寒光,认为前人对林纾《聊斋》体翻译的指摘缺乏解释。作为这场论战的核心话题之一,林译是否仿拟了《聊斋志异》,至今尚未得到明确的答案。虽然已有学人涉及这一问题的讨论,如黄焰结在《译本解读〈吟边燕语〉的个案研究》中提及《吟边燕语》中的“小故事也和《搜神记》和《聊斋志异》的故事一样奇趣,有鬼道神怪,亦有古今非常之事”,察觉到两者的叙事方式及传奇式题目有相通之处(8)黄焰结:《译本解读〈吟边燕语〉的个案研究》,《天津外国语学院学报》2008年第4期,第37-43页。,但他并未深挖,只是鼓励有兴趣的读者不妨将两者比较一下,为这一问题留下可供探讨的空间。(9)李伟昉在《林纾对莎士比亚的接受及其文化意义》一文中也观察到《吟边燕语》具有志怪传奇的特征,为后续研究提供了思路。见李伟昉:《林纾对莎士比亚的接受及其文化意义》,《文学评论》2016年第1期,第31-35页。

一

《聊斋志异》被誉为“中国文言短篇小说最高成就”(10)侯忠义:《中国文言小说史稿》,北京:北京大学出版社,1990年,第292页。,自问世即广受好评,“遍天下无人不爱好之”(11)冯镇峦:《读聊斋杂说》,蒲松龄著、冯镇峦评:《冯镇峦批评本:聊斋志异》,长沙:岳麓书社,2010年,第8页。,到鲁迅著《中国小说史略》时,已“风行逾百年”(12)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第223页。。此风吹至今日,仍绵延不息,不仅广受读者喜爱,亦深得学界关注,更通过外译推介至五湖四海。(13)截至目前,《聊斋志异》已有日、英、法、德、西、俄等译本。在《聊斋志异》的众多爱好者中,林纾占有一席之地,他对《聊斋志异》的喜爱,首先从《吟边燕语》对其命名方式的模仿,可见一斑。(14)《聊斋志异》与《吟边燕语》故事标题的相似,一直为学界所关注,多数学人往往以“标题都由两字组成”作为判断的依据,见阮诗芸:《莎译史之兰姆体系:从“莎士比亚”的译名说起》,《翻译界》2018年第2期,第79-95页。

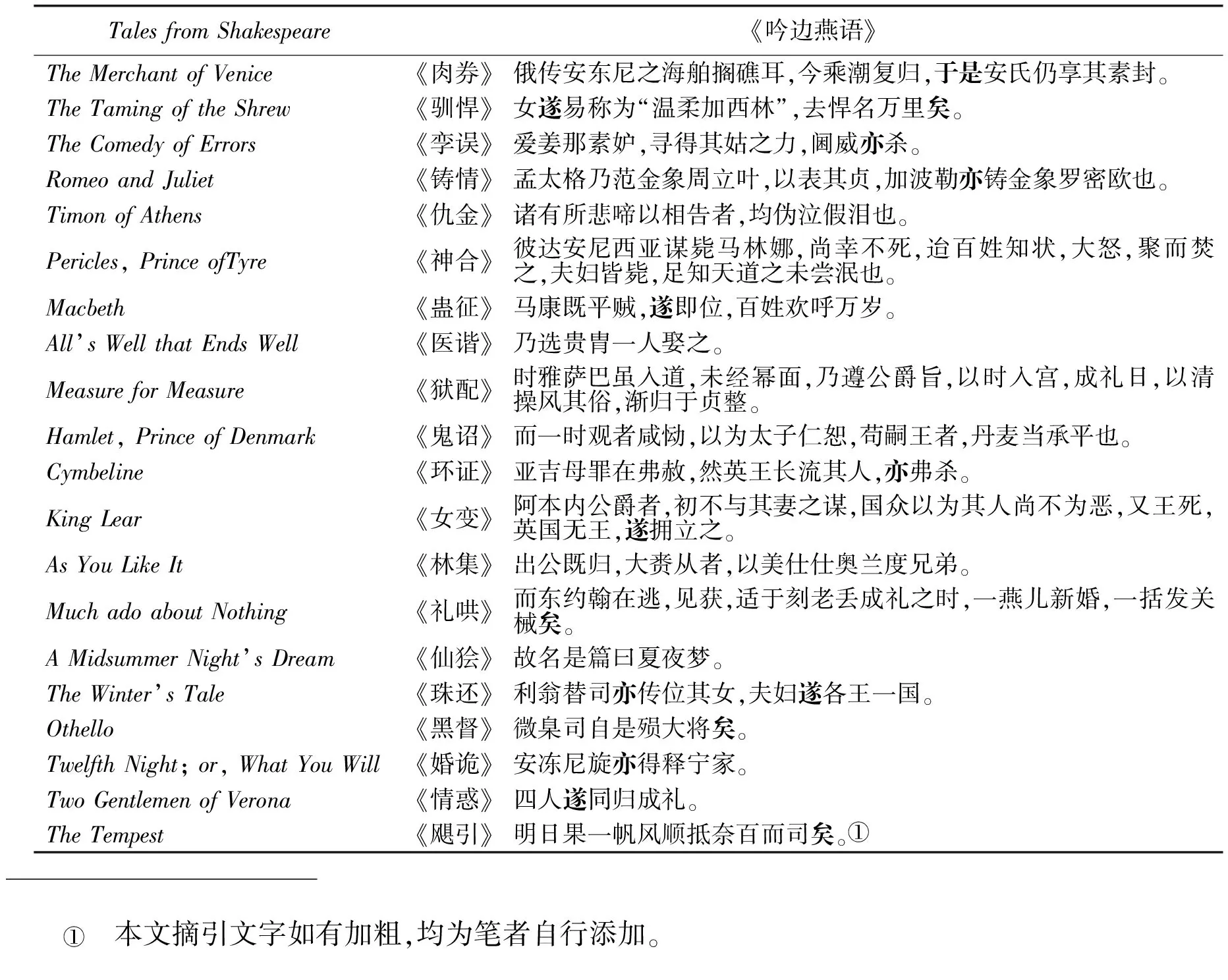

《聊斋志异》中的故事采用多则四字、少则一字的短小标题,多以主人公的名字为题,但也有不少篇目以故事的主要事件命名,这类标题多为两字动宾结构,如《偷桃》《捉妖》等。《吟边燕语》的《铸情》《仇金》等篇便是模仿这一方式改写的标题。此外,《聊斋》中的两字标题还有不少是以故事主角入题的主谓结构,《吟边燕语》对此也多有效仿,其中有《医谐》一篇,译自《皆大欢喜》,讲述一位名医的女儿以计谋收服丈夫的故事。而在《聊斋志异》第四卷中,有一篇名为《狐谐》,是一个狐女戏谑众宾客的故事。《狐谐》中的狐女拥有“颠倒宾客”(15)《聊斋志异》,第211页。的能力,《医谐》中的医女则有令夫君“五体投地”(16)《吟边燕语》,第44页。的才干,两个故事都以略显强势、才华出众的女性作为主要人物。从“狐谐”到“医谐”,后者模仿的痕迹明显。又如《吟边燕语》中的《女变》与《聊斋志异》第一卷的《尸变》也有相通之处。《尸变》记述了原本静躺的女尸在夜半陡然复生,害人性命的故事。《女变》译自《李尔王》故事,讲述老国王李尔把领土赠予两个女儿后被她们虐待抛弃的故事。两则故事的标题,都以善变且凶恶的女性作为主人公,前者是女尸,后者是李尔的两个女儿,从“尸变”到“女变”,联想的线索也有迹可循。再如在《聊斋志异》第一卷中还有一篇《鬼哭》,故事主角是一位哭诉“我死得苦”的鬼魂。《吟边燕语》有一篇名为《鬼诏》,译自《哈姆雷特》故事,其中也有老王汉姆来德(Old Hamlet)的鬼魂现身早申冤。虽然在原作中,老国王的鬼魂并非主角,但译者在拟定译名时,却将其捧为核心人物。这一方面与其从《鬼哭》获取的灵感有关,另一方面则与他对源语文本的文体判断密切相连。

在林纾看来,《莎士比亚故事集》是一部“托象于神怪”的作品,其中充溢着异域风情的奇幻魔力:不仅有前文提及的《鬼诏》中背负血海深仇、唤儿为己复仇的鬼魂汉姆来德;还有《神合》(译自《泰尔亲王配力克里斯》)中在梦境预测未来的女神达安那(the goddess of Diana);更有《蛊征》(译自故事《麦克白》)中召唤蛊鬼(the infernal spirits)告以未来之事的女巫三人(weird sisters)。此外还有一篇尤值一提,名唤《飓引》。《飓引》译自《暴风雨》,是《莎士比亚故事集》的第一个故事,却是《吟边燕语》的最后一篇。在原文排在第一,在译作中却被挪至最后,可见这一故事无论对改编者兰姆姐弟,还是对译者林纾、魏易来说,都有着非同寻常的特殊地位。(17)《暴风雨》是最后一部莎士比亚独立完成的剧作,在莎剧中也地位卓群。

《暴风雨》讲述的是公爵泡司柏鲁(Prospero)在流放中借助魔法成为荒岛的岛主,役使精灵制造海难,促成女儿与王子的婚事,最终回归故土,重获爵位的故事。林译承袭原作精髓,塑造了一系列形色各异的鬼、怪、人形象。不论是“鬼董”爱里而(Ariel),还是“形似鬼,而复类猴”的加立滨(Caliban),抑或是既能“役群鬼”,又能“以符咒致风雨”的泡司柏鲁,都让人印象深刻。在《暴风雨》中大显神威的魔法(magic),在《飓引》里摇身一变,成为道教的“禁勒禹步之术”。(18)《吟边燕语》,第113页。原文中呈现魔法效果的动词,如“imprison”“free”和“dismiss”等(19)Tales from Shakespeare,第1,6,13页。,在译文中均变为借助符咒施法的术语,如“以符箓拘群鬼”“以符咒释汝”和“以咒散鬼役”。(20)《吟边燕语》,第113,115,118页。林纾对“符咒”颇为钟爱,在他的自创小说集《畏庐漫录》中收有《符箓》一篇,讲述主人公丁生以百钱购得一卷手抄符箓,用其救人于狐患的故事。《符箓》受《飓引》影响颇深,模仿痕迹明显。例如林纾在介绍丁生的这本手抄符箓时,称其中“多禹步行法”,而《飓引》中泡司柏鲁的魔法书,也是“书多言禁勒禹步之术”。此外,《飓引》中泡司柏鲁在故事结束时,“举妖书悉瘗之”,丁生在《符箓》最后也“焚书,不令子孙继其业也”。见林纾:《畏庐漫录》,北京:商务印书馆,1922年,第41,44页。此外,《飓引》中还出现了其他的道家术语。如译自“order”的“敕”,是道士用在符咒上驱役鬼神的命令。(21)Tales from Shakespeare,第2页。《吟边燕语》,第114页。再如,王子初遇岛主女儿时,将她认作“goddess”,《飓引》译为“女仙主此岛者”(22)Tales from Shakespeare,第7页。《吟边燕语》,第116页。,而“女仙主”的概念也尤见于道家文章。道教作为中国的本土宗教,与志怪关系匪浅。《飓引》中画符念咒、隐身变形、役鬼驱妖、呼风唤雨等诸多描述,多受到志怪小说中神仙方士的幻术、异术的影响。这类本土化改译,体现出《吟边燕语》的译者在处理原文的神怪内容时,代入强烈的志怪意识。而同为神怪题材的关联性,是林纾选择《聊斋志异》作为模仿对象的重要原因。

鲁迅曾评《聊斋志异》的题材“不外记神仙狐鬼精魅故事”(23)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第219页。。而在《吟边燕语》短短700字不到的序言中,林纾4次提及“神怪”,十分关切莎士比亚故事中的神怪题材。题材上的相似,在很大程度上影响了译者如何判断源语文本的文体。唐梦赉在为《聊斋志异》作的序言中,将其定性为“笔记,大要皆鬼狐怪异之事”。(24)唐梦赉:《序》,蒲松龄著:《铸雪斋抄本:聊斋志异》,上海:上海古籍出版社,1981年,第4页。受此影响,林纾在面对《莎士比亚故事集》的文体tale时,也下意识将之与中国的“笔记”对应,称之为“莎士比笔记”。(25)林纾:《吟边燕语序》,林纾、魏易译:《吟边燕语》,北京:商务印书馆,1981年,第2页。在序言中,林纾还曾解释:“其文均莎诗之记事也”。由此可知,他其实能分辨《莎士比亚故事集》与莎士比亚原作之间的区别。在他看来,莎翁的原著是有韵的文体,与诗类似,故称为“莎诗”,而《莎士比亚故事集》无韵,只是记述莎氏原作的故事梗概,即为“记事”。然而,他虽然认为原文的文体与笔记体相类,却并未在翻译实践中受制于笔记体的桎梏。相反,林纾深知自己所翻译的源语文本,虽有“笔记小说之形,而无笔记小说之神”(26)此句为石昌渝评《聊斋志异》语,亦契合此处文境,故借用之。见石昌渝:《中国小说源流论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1995年,第213页。。笔记虽被称为小道,长期处于主流文学传统以外,但这一文体的作者们却从未摒弃“欲使人知所劝惩”(27)盛时彦:《阅微草堂笔记序》,纪晓岚著、何铭校阅:《阅微草堂笔记》第一册,上海:新文化书社,1934年,第1页。的功用。以纪昀为例,他的《阅微草堂笔记》即为“虽托诸小说,而义存劝戒”的作品(28)盛时彦:《姑妄听之跋》,纪晓岚著、何铭校阅:《阅微草堂笔记》第三册,上海:新文化书社,1934年,第133页。,鲁迅评之为“不安于仅为小说,更欲有益人心”(29)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第225页。。而《莎士比亚故事集》在译者看来,却是“文章家愉悦其心目”(30)林纾:《吟边燕语序》,林纾、魏易译:《吟边燕语》,北京:商务印书馆,1981年,第1页。之作,其核心文旨在于娱乐,这与笔记体寓劝诫、广见闻的追求,显然背道而驰。因此,林纾虽然将原作的文体与笔记体相对应,却判断不能将译文机械灌注到推崇冲淡简约、追求真实记录的笔记体中,而需另辟蹊径。这条蹊径所指,便是“传奇”。

虞集在《写韵轩记》中曾这样定义“传奇”:“盖唐之才人,于经艺道学有见者少,徒知好为文辞,闲暇无所用心,辄想象幽怪遇合、才情恍惚之事,作为诗章答问之意,傅会以为说,盍簪之次,各出行卷,以相娱玩,非必真有是事,谓之传奇。”(31)虞集:《写韵轩记》,《道园学古录》,北京:商务印书馆,1937年,第645页。虞集此言睥睨之气甚重,口吻居高临下,然而对传奇的评析却很到位。其中,“好为文辞”是对传奇作者追求文藻华艳的总结,“以相娱玩”则直指传奇小说的文旨在于娱乐。石昌渝在《中国小说源流》一书中,用以区分笔记与传奇的标准之一,即在于作品是否以娱乐为主要追求。(32)石昌渝:《中国小说源流论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1995年,第141-142页。的确,相较于笔记旨在阐述事理,“主要精力放在哲理和知识的传达上”(33)陈文新:《传统小说与小说传统》,武汉:武汉大学出版社,2005年,第6页。,传奇的主旨却转向娱己娱人的世俗化追求。

二

纪昀曾评价《聊斋志异》“盛行一时,然才子之笔,非著之笔”(34)见盛时彦载纪昀语。盛时彦:《姑妄听之跋》,纪晓岚著、何铭校阅:《阅微草堂笔记》第三册,上海:新文化书社,1934年,第134页。。此处的“才子之笔”点出了蒲松龄出类拔萃的才情,正如纪昀曾自认“留仙之才,余诚莫逮之万一”。但其中也暗藏贬义,批评《聊斋志异》并非是“即述见闻”的“叙事”,反而颇有“装点”意味。然而,正是这一有乖体例之处,体现出《聊斋志异》所用的传奇笔法。此笔法久为研究者所侦,如范烟桥在《中国小说史》中便评价《聊斋志异》是清代唐人传奇的“模仿者之最”。(35)范烟桥:《中国小说史》,苏州:苏州秋叶社,1937年,第166页。在《吟边燕语》中,传承自《聊斋志异》的传奇精神贯穿始终,体现为追求情节曲折,重视人物塑造,以及坚持结构完整。

伴随文旨转向,笔记与传奇的审美情趣呈现霄壤之别。对笔记而言,“故事所带来的可读性只是附属性的”(36)石昌渝:《中国小说源流论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1995年,第213页。,作者据实而录,虽然有“适度的虚构权利”(37)陈文新:《文言小说审美发展史》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第590页。,却不事夸张。而对传奇来说,故事性却是审美核心所在。故事性成为传奇作者的核心追求,他们在写作中以虚构为马,任想象驰骋,追求故事的曲折婉转。鲁迅便曾称赞《聊斋志异》的情节设置为“描写委曲,叙次井然”(38)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第219页。。延续这一传统,《吟边燕语》的译者也十分重视情节的曲折,尤其着力保护故事中埋设的伏笔。其中有《珠还》一篇,译自《冬天的故事》,讲述国王利翁替司(Leontes)因善妒引发的系列故事。利翁替司无端怀疑妻子黑美温(Hermione)与自己的挚友有染,冲动之下囚禁妻子,流放女儿,导致儿子伤心离世,妻子假死离开,女儿流亡走失,自己也险些孤独终老。林纾在各个关键情节处,均谨循原文翻译,保护故事悬念。而比《吟边燕语》早一年出版的《澥外奇谭》,虽同样译自《莎士比亚故事集》,却在处理这一故事时,多次提前曝光真相,破坏原文的设置。(39)无名氏译:《澥外奇谭》,上海:达文社,1903年,第112页。以下所引《澥外奇谭》皆据此版本,不再一一出注。另因《澥外奇谭》原文无标点,引文中的标点均为笔者标注。下文将把原文与两版译本并置,比较两者的不同处理方式。

Paulina soon returned, and told the king that Hermione was dead.Tales

已而保林娜入言,后亦殂谢。 《吟边燕语》

普莲纳扶后至家治之,而以后死耗报西王。 《澥外奇谭》(40)Tales from Shakespeare,第34页。《吟边燕语》,第89页。《澥外奇谭》,第112页。在《澥外奇谭》中此页标为“百十三”,实为误标,应是“百十二”页,有前后相邻书页的页码为证。

《澥外奇谭》译文中的“普莲纳扶后至家治之”一句,来自译者自行的增补,目的在于告知读者,王后的死讯只是一则假消息,她已为人所救。这一改动毁去了原文巧妙设计的伏笔,破坏王后再次出现时可能带给读者的惊喜。与之相反,《吟边燕语》谨遵原文的叙述顺序,等到故事最后,待国王见到化身雕像的王后,才揭晓一切真相。相似的例子还有一处,见于两版译文对一则预言的不同翻译。原文中利翁替司为确认王后是否与其挚友有染,派出两名大臣去神庙向天神求证,他们带回的神谕揭示了国王此后的命运。

Leontes, a jealous tyrant, and the king shall live without an heir if that which is lost be not found.Tales

利翁替司者,媚疾之暴君,天谴至促,若不更觅其所遗弃之物者,国祚当斩。 《吟边燕语》

李安德暴虐无道,倘女孩放弃,不可再得,西王当绝其嗣。 《澥外奇谭》(41)引文中的大写遵循的是原文的设定。Tales from Shakespeare,第34页。《吟边燕语》,第89页。《澥外奇谭》,第112页。

《澥外奇谭》在此处再次提前破梗,直接将“which is lost”的谜底揭晓。而《吟边燕语》却忠实追随原文,等太子和皇后的死讯传来,才让国王幡然醒悟,明白此前神谕中所说的“遗弃之物”,指的是被他流放荒岛的幼女。而读者也是直到此刻,才知晓神谕的奥秘。相较于《澥外奇谭》不惜改译,也要将神谕的秘密提前公之于众,《吟边燕语》紧跟原文的翻译,不仅凸显神谕的神秘诡异,也增强故事的悬疑氛围。《澥外奇谭》和《吟边燕语》对上述译文的不同处理方式,实则体现译者迥异的文体选择。《澥外奇谭》采用的是话本小说体,这一文体受说话技艺的影响,叙事多采用全知视角。译者在翻译中,常以无所不能的叙述者自居,总是试图为读者提供尽可能多的信息。而《吟边燕语》则选用传奇志怪体,多采以传奇中较常出现的第三人称限知视角。因此,译者能紧追原文的设置,有选择地提供部分信息,在制造悬念的同时,保护读者探秘的乐趣。

其次,传奇注重刻画人物,叙述中常辅以肖像、心理和细节等描写,使人物形象与情节发展融为一体。(42)侯忠义:《中国文言小说史稿》,北京:北京大学出版社,1990年,第291-292页。冯镇峦曾评价《聊斋志异》的人物塑造,“同于化工赋物,人各面目”(43)冯镇峦:《读聊斋杂说》,蒲松龄著、冯镇峦评:《冯镇峦批评本:聊斋志异》,长沙:岳麓书社,2010年,第10页。。其中尤以语言描写最为传神,陈文新评价蒲松龄笔下的人物语言是“高度的个性化,口吻毕肖”(44)陈文新:《文言小说审美发展史》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第559页。;石昌渝更誉其“达到了出神入化的境界”(45)石昌渝:《中国小说源流论》,北京:生活·读书·新知三联书店,1995年,第219页。。承袭这一传统,《吟边燕语》在雕琢人物语言和描绘人物细节等方面也有执着的追求。在《冬天的故事》中,国王昔日的挚友,也是邻国的国君波立克生(Polixenes)在知晓自己的儿子已与牧羊女普地塔(Pertida)私定终身后,愤怒异常。

Polixenes then reproached his son for daring to contract himself to this low-born maiden.Tales

尔乃不自克勉学问,竟眷恋素门,躬自贬损,以益吾耻,宁谓之孝! 《吟边燕语》(46)Tales from Shakespeare,第37-38页。《吟边燕语》,第90页。

虽然原文以陈述句展现这一父子冲突,译者却借助想象,改以对话形式呈现。用添油加醋的怒骂,将情节推向白热化。通过增补的对话细节,译者以“不孝”为媒,以“吾耻”为介,把波立克生卷入故事纠葛,促发矛盾的升级激化,也使这一原文中着墨不多的人物,更趋饱满。还有一例见于林纾对牧羊女发言的改写,也相当精彩。原文中,普地塔在发表了那段著名的阳光普照世界、自己不畏强权的宣言后,情绪陡转低落。

Then sorrowfully she said, “But now I am awakened from this dream, I will queen it no further. Leave me, sir; I will go milk my ewes and weep”.Tales

且吾傲骨天然,不屈权势。世子休矣,吾将就牛栖取牛乳去也。 《吟边燕语》

言已,呜咽不能成声,泣诉福鲁力曰:“敬谢隆情,愿郎君此后且勿相见,吾将牧吾羊。安吾素而感君之情,则为君洒泪流涕以送之。” 《澥外奇谭》(47)Tales from Shakespeare,第38页。《吟边燕语》,第90页。《澥外奇谭》,第115-116页。

《澥外奇谭》不仅将原文的“sorrowfully”和“weep”放大为“呜咽不能成声”的“泣诉”,甚至补缀一句哀怨对白,让普地塔自述“洒泪流涕”的缘由。而《吟边燕语》却刻意略去上述两词不译,反而补入一句“且吾傲骨天然,不屈权势”。虽与原文不符,却和普地塔的整体形象甚为契合。与原著中暗自神伤、否定自我的牧羊女相比,译文中不畏强权、傲骨倔强的普地塔似乎更为出彩夺目。(48)此处改译也与林纾对女性解放议题的关注有关,相关分析参见本人拙作:Yun-fang Dai, “Lin Shu as a Translator: Striking a Balance between Domestication and Foreignization at the Turn of the Twentieth Century,” FORUM: International Journal of Interpretation and Translation, 2020(2), pp.115-116.

此外,故事结构首尾完整也是传奇区别于志怪的重要特点,即“所叙的事,也大抵具有首尾和波澜,不止一点断片的谈柄。”(49)鲁迅:《且介亭杂文二集》,南京:译林出版社,2018年,第92页。虽然《莎士比亚故事集》已有相对完整的叙事结构,但林纾并未满足于此。通过模仿《聊斋志异》,他在译文的用词和句法上做文章,甚至在原文基础上改写增补,以达到传奇式叙事结构的要求。这一点从《吟边燕语》各篇故事的末句中,可见端倪。

表1

如表1所示,在《吟边燕语》的各故事尾句中,部分字、词和句式反复出现。例如,“遂”在各篇尾句出现五次,这一副词表意终究,多用来强调逻辑结果。再如表示完成时态的语气助词“矣”也出现4次。在《驯悍》末句,“女遂易称为‘温柔加西林’,去悍名万里矣”中,同时出现了“遂”与“矣”。此外,副词“亦”也被频繁使用,达6次之多,主要用来一笔带过地交代次要人物结局。例如《珠还》末句,“利翁替司亦传位其女,夫妇遂各王一国”,便借助“亦”字带出主人公之女的结局。再如《婚诡》末句“安冻尼旋亦得释宁家”,也以“亦”字为辅助,顺带交代次要人物安冻尼(Antonio)的下落。值得注意的是,上述摘引自《珠还》和《婚诡》的两句,均为译者自行的补缀。这类增补体现出译者对传奇式结尾的执着追求,力图交代各个出场人物的结局。

惯用字词的反复出现,源自译者对故事叙述须善终其事的坚持,这一手法受《聊斋志异》的影响不浅,以第一卷为例,“矣”(6次)和“遂”(4次)也是诸篇尾句的常客。当然,尾句用字仅为表象,《聊斋志异》对《吟边燕语》的影响,主要体现在结篇方式。《聊斋志异》的故事往往有比较固定的收尾范式,如鲁迅所言:“至于每卷之末,常缀小文,则缘事极简短。”(50)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第222页。借助每则故事尾声的“异史氏曰”,蒲松龄得以浮出文本,与读者展开互动,既可与之直接对话,也能间接引导他们的思绪。(51)有学人认为此举意在仿效《史记》的“太史公曰”,甚至称赞《聊斋志异》中的“这种文字”“承继了司马迁的真传”。见孙犁:《关于〈聊斋志异〉》,《耕堂读书记(上册)》,天津:百花文艺出版社,2012年,第9页。

在与读者的直接对话中,蒲松龄一改克制冷静,转而直抒胸臆,有时为故事中人鸣冤(“冤乎哉”“冤已”)、哀叹(“悲夫”“哀哉”);有时为他们击节叫好(“慧而能贞”“何其伟也”);有时则感叹故事本身的怪异神奇(“何怪哉”“神矣”)。(52)《聊斋志异》,第205,704;344,202;50,240;666,584;635,642页。此外,他也会在对话中向读者传授经验、直白劝诫,让他们对故事中人的遭遇,或引以为惧(“可惧哉”“可畏哉”),或引以为戒(“亦足戒已”),或引以为鉴(“可以鉴矣”)。(53)《聊斋志异》,第224,390;548;553页。而蒲松龄对读者的间接引导,则多是帮助他们提炼主题、总结感悟。这类引导多有相对固定的模式,比如以评点的形式,借助“乃知”“可知”“是知”“始知”等类似词汇,带出他希望读者领悟的道理(54)《聊斋志异》,第624,716;608;324;432-433,420页。,这类道理多为研究者所认可,如冯镇峦便赞誉有加,称其“议论醇正,准理酌情,毫无可驳”,甚至宣称“即以程、朱语录比对观之,亦未见其有异也。”(55)冯镇峦:《读聊斋杂说》,蒲松龄著、冯镇峦评:《冯镇峦批评本:聊斋志异》,长沙:岳麓书社,2010年,第9,12-13页。

《吟边燕语》虽受翻译属性的限制,无法在每篇故事后,添加类似的述评,但林纾仍在有限的范围挖掘出可能性。在20篇故事中,有两篇采取了类似的形式(“西史氏曰”和“外史氏曰”)收尾。

西史氏曰:余观椎罗王夫妻父子,历劫千数,已乃复聚,奇哉!黑立甘纳司之忠,亦人臣所仅见者。西烈孟以力脱人于险,用心亦几乎神矣。彼达安尼西亚谋毙马林娜,尚幸不死,迨百姓知状,大怒,聚而焚之,夫妇皆毙,足知天道之未尝泯也。(56)《吟边燕语》,第36页。

在这段“西史氏曰”中,译者不仅模仿蒲松龄与读者直接对话的方式,借助“奇哉”直白地感叹故事的奇诡;他还仿拟蒲松龄对读者的间接引导,增补“足知天道之未尝泯也”一句,以“足知”带入天命观,引领读者以儒家的天道理念来思考故事意涵。然而,正如鲁迅曾指出,《聊斋志异》这类“异史氏曰”的卷末小文,并“不合于传奇之笔”,反而是“与六朝之志怪近矣”(57)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第222页。。事实上,这正体现出《聊斋志异》一书兼二体的文体属性。

三

虽然传奇和志怪存在文本宗旨和审美追求的差异,但两者并无不可逾越的鸿沟。它们关系密切,不仅体现在传奇向志怪借用题材本事,笔记向传奇学习叙事方法,还在于两者之间从来没有清晰的边界,反而彼此暧昧、相互渗透。尤其到晚唐以后,“随着时代的变化和审美需求的变化,传奇、志怪、杂俎的界限就变得越来越模糊”(58)王颖:《乾隆文治与纪晓岚志怪创作》,郑州:中州古籍出版社,2008年,第207页。。此处的“界限模糊”是指在许多情况下,它们彼此交融、共生共存。而这种杂糅与融合,带来了去纯粹性,为一书兼二体的文体形式培育了丰沃的土壤。《聊斋志异》正是一书兼二体具有标杆意义的作品,李剑国推之为志怪传奇小说集之“登峰造极者”(59)李剑国:《唐前志怪小说史》,北京:人民文学出版社,2011年,第12页。,有关其文体的讨论,古已有之。一方面,对于重视文体区隔犹如法式轨制的古代文人来说,一书兼二体不符合严苛的文体标准,可谓体例不纯。纪昀便曾批评《聊斋志异》,称“今一书而兼二体,所未解也,”(60)见盛时彦载纪昀语。盛时彦:《姑妄听之跋》,纪晓岚著、何铭校阅:《阅微草堂笔记》第三册,上海:新文化书社,1934年,第134页。更因此不将之收入《四库全书》。另一方面,文人学士也意识到这一杂糅的文体形式带来的益处,如冯镇峦虽承认“一书兼二体,弊实有之”,但随即强调“然非此精神不出”,惟此才是其“通人爱之,俗人亦爱之”(61)冯镇峦:《读聊斋杂说》,蒲松龄著、冯镇峦评:《冯镇峦批评本:聊斋志异》,长沙:岳麓书社,2010年,第12页。的原因。

所谓一书兼二体,正如胡应麟在《九流绪论 下》中所言,是指因志怪和传奇“尤易出入”,故存“一书之中二事并载”和“一事之内两端具存”(62)胡应麟:《少室山房笔丛》,北京:中华书局,1958年,第374页。两种情况。在《聊斋志异》的500篇故事中,近三分之二为篇幅短小的志怪体,另有洋洋洒洒数千言的传奇体,此即胡应麟所言“一书之中二事并载”。此外《聊斋志异》中还存有“一事之内两端具存”的作品,即在同一篇小说中同时融入传奇与志怪手法,“有唐人传奇之详,又杂以六朝志怪者之简”(63)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第223-224页。,既追求传奇式情节的跌宕起伏,又讲究志怪式文字的简约得当,鲁迅在《中国小说史略》中将此法概括为“用传奇法,而以志怪”(64)鲁迅:《中国小说史略》,台北:明伦出版社,1969年,第219页。,至今仍广为学界引用。因此《聊斋志异》中既有情节的变幻多端,也有文字的惜墨如金,如刘富伟所观察,“蒲松龄往往把丰富的内容和曲折的情节压缩在有限的篇幅之内,给人以咫幅万里、尺水兴波之感”(65)刘富伟:《从客观“展现”到主观“讲述”——论话本小说对〈聊斋志异〉的文类置管》,《明清小说研究》2020年第4期,第146页。。也是基于这一原因,当代小说家孙犁将“无以复加的简洁精炼”列为“《聊斋》一书的精神主体”之一。(66)孙犁:《关于〈聊斋志异〉》,《耕堂读书记(上册)》,天津:百花文艺出版社,2012年,第3页。《吟边燕语》亦继承其精神,追求语言的简明凝练,而这一特点在其与《澥外奇谭》的对照中,显得尤为突出。《澥外奇谭》虽同样译自《莎士比亚故事集》,但只选译其中10则故事,共计约5万字。把《吟边燕语》的对应章节截取,仅有约3万字。在原文一致的情况下,《澥外奇谭》与《吟边燕语》的篇幅比例约为5∶3,繁简程度可见一斑。下文将以《一报还一报》故事在《吟边燕语》中的译文《狱配》为例,借《澥外奇谭》中译自同一故事的《苦心救弟坚守贞操》为参照,探讨林纾如何在保护情节曲折的前提下,控制篇幅、凝练语言。

《一报还一报》的主人公是一位一心求道的修女雅萨巴(Isabel),为解救因触犯法律而面临死刑的弟弟,她向掌权者安其鲁(Angelo)求助,反被他威逼献出贞洁。雅萨巴宁死不从,最终依靠伪装成牧师的公爵帮助,设计将安其鲁绳之以法。故事情节主要围绕一则法条展开,即私定终身者将被判处死刑,《澥外奇谭》将其译为“其时国俗,男女虽有自由择配之权,然不循正礼而行,钻穴踰墙,亦法所严禁”(67)《澥外奇谭》,第95页。。虽然对违法行为的具体内容予以解释,如“钻穴踰墙”,但未抓住重点,没有明确表述违法者将面临怎样的惩罚。而《吟边燕语》虽省略法条的具体解释,简译为“故事,男女非偶而相从者,罪死”(68)《吟边燕语》,第44页。,却以短短两字“罪死”,清楚说明,一旦踰矩将判处死刑,为后文女主之弟因与人私定终身而被判处死刑的情节,铺设了伏笔。

此外,原文解释雅萨巴之弟被捕缘由的大段文字,如整顿旧律、杀鸡儆猴等,在《吟边燕语》中也被尽数删去,只译作“居摄怒,录其人,论弃市”(69)《吟边燕语》,第45页。。三字三句的断句,使节奏顿时紧凑,音韵铿锵,让笔者不禁联想到《聊斋志异》中的《吴门画工》。在这个故事中,一位画工因缘际会得到仙人点化,借助良机获得圣恩。在描绘画工受到皇上赏识的场景时,蒲松龄写道:“上大悦,授官中书,辞不受,赐万金。”(70)《聊斋志异》,第333页。虽与《吟边燕语》相比,这两句一为“怒”,一为“悦”,似乎相去甚远,但因两者皆展现统治者下达旨意的片段,在音调和节奏的处理上,有许多共通之处,均通过紧凑的三字断句营造严肃紧张的氛围,且均借助全是四声的短句(“论弃市”和“赐万金”)凸显说话者一言九鼎的形象。此后,雅萨巴为劝说安其鲁赦免其弟,发表了一段有关仁慈(mercy)的演讲。

Believethis,mylord,noceremonythattogreatonesbelongs,nottheking’scrown,northedeputedsword,themarshal’struncheon,northejudge’srobe,becomesthemwithonehalfsogoodagraceasmercydoes.Tales

天下惟慈惠为美德。 《吟边燕语》

妾窃以为天子之华冠,王君之宝剑,爵相之簪笏,审司之蟒袍,其荣耀实不及慈悲两字。 《澥外奇谭》(71)Tales from Shakespeare,第213页。《吟边燕语》,第45页。《澥外奇谭》,第99页。

相较于《澥外奇谭》的译者钟情于对仗工整、华丽堆砌的并列句式,《吟边燕语》的译者更偏爱简约朴实的句法,以一句简单的陈述,提纲挈领直击要害。而从前文的“罪死”“论弃市”,到此处的“天下惟慈惠为美德”,我们可以发现,林纾善于凝练句意,以短句行文,用语精当简约,亦不失内涵。(72)喜用短句和文风雅朴与笔译者林纾师法桐城派古文,讲求语言简明达意的训练也不无关联。

在《一报还一报》中,安其鲁知法犯法,抛弃未婚妻马利亚那(Mariana)。雅萨巴知晓此事后,与马利亚那合作,成功挫败安其鲁的阴谋。《澥外奇谭》将两人谋划过程的前半部分保留,事无巨细,一一翻译,却未译出对话的后半段。在其未译的内容中,雅萨巴告知马利亚那,自己曾与安其鲁约定,将携带仆人赴约,而这位仆人就是伪装的马利亚那。而《吟边燕语》虽将两人对话俭省为一句陈述:“雅萨巴往见居摄,约以夜中入宫,以女伴同来,匆匆当出”(73)《吟边燕语》,第47页。,却在寥寥数语中清楚交代雅萨巴与安其鲁的约定内容,即“以女伴同来,匆匆当出”。正是这句被《澥外奇谭》漏译的内容,为后文由马利亚那顶替雅萨巴赴会的情节,做好了铺垫。可见,《吟边燕语》虽简化行文,省略种种细节,却在涉及关键情节处,毫不节省笔墨。此外,原文中安其鲁还有一段富有罪疚感的内心独白(Theguiltyconflictinhismind)。《澥外奇谭》的译者不仅完整翻译这段心理活动,还趁机加以补缀,借安其鲁之口,向读者透露他企图胁迫雅萨巴满足自己色欲的计谋。然而,《吟边燕语》却将这段自白简化为一句:“是夜,居摄天人交战不已,已而色心战胜道心矣。”(74)《吟边燕语》,第46页。略去“天人交战”的具体内容不谈,也不解释这“色心”究竟为何,更不预告后续将如何行动,只直呈其心理活动的最终结果,既俭省文字,又保留悬念。(75)值得注意的是,除去此例,《吟边燕语》还删去了大部分类似的心理描写。同类型内容的大量删减,体现出这是译者有意为之的结果。由此可知,林纾的翻译并非盲目简化行文,而是对删减对象有所择取。

可以说,《吟边燕语》中的许多删减,非但不影响情节的完整与逻辑自洽,反而使故事更紧凑,脉络起伏更分明。甚至有些时候,林纾借助删减来强化情节的跌宕曲折。比如在《冬天的故事》中,王后的好友曾向她的女仆爱密利亚(Emilia)提议,称她愿把小公主带去面见国王,以期感化利翁替司,化解危机。此后,她向爱密利亚询问王后的意下如何,女仆的答话如下:

Mostworthymadam,Iwillacquaintthequeenwithyournobleoffer;shewaswishingtodaythatshehadanyfriendwhowouldventuretopresentthechildtotheking.Tales

贤哉夫人!吾必以其语告后。 《吟边燕语》

后方欲献其女,正苦无人为介。 《澥外奇谭》(76)Tales from Shakespeare,第32页。《吟边燕语》,第88页。《澥外奇谭》,第111页。

有趣的是,《澥外奇谭》和《吟边燕语》在翻译此句时,均对原文的内容有所取舍,然而两者选择删减的部分却截然不同。《澥外奇谭》删去女仆答话的前半句,而《吟边燕语》却略去她的后半句,隐去王后原本便希望有人将公主带去面圣的事实,引导读者担忧她是否会赞同这一提议,无形中添上一层悬念。其实,一直以来不乏声音为林译中的删减行为辩护(如钱钟书、刘云虹、王东风、樽本照雄(77)钱钟书:《林纾的翻译》,薛绥之、张俊才主编:《林纾研究资料》,北京:人民文学出版社,1982年,第292-323页;刘云虹:《从林纾、鲁迅的翻译看翻译批评的多重视野》,《外语教学》2010年第6期,第101-104页;王东风:《林纾译〈李迫大梦〉片段赏析》,《中国翻译》2011年第2期,第42-49页。),近来更有“为林纾正名”的系列论文,引发巨大反响(78)陆建德:《文化交流中“二三流者”的非凡意义——略说林译小说中的通俗作品》,《社会科学战线》2016年第6期,第135-142页。“为林纾正名”为谢天振评陆建德文章所用语,见谢天振:《陆建德论林译“二三流者”作品的非凡意义》,《东方翻译》2018年第6期,第4-7页。此后,还陆续有学人参与讨论,见王祖华:《也谈陆建德论林译“二三流者”作品的非凡意义》,《东方翻译》2019年第5期,第23-28页。。但较少有学人从文体选择的角度,切入这一问题的讨论。从《吟边燕语》的个案来看,译者对一书兼二体的传承学习,是其译文求简,以至出现大量删减的重要原因。

四

行文至此,回到寒光的问题,我们可以给出明确的答案:林纾的《吟边燕语》是其模仿《聊斋志异》的典型译作。虽然他判断源语文本的文体类似本土的笔记体,却敏锐觉察两者的区隔,明白不能直接用笔记的手法翻译。为此,他选择回到中国文学的宝库去,通过模仿经典文本《聊斋志异》,大胆采用一书兼二体的文体形式,以“用传奇法,而以志怪”的手法翻译《莎士比亚故事集》,既追求情节曲折、故事完整和人物多彩,又不失之繁复,力求语言凝练、控制行文篇幅,使远道而来的莎士比亚故事在20世纪初的中国被镌刻上志怪传奇的印记,映射出来自《聊斋志异》的星星光芒。

然而,译者虽追随前人的脚印前行,却并非亦步亦趋,而是逐渐走出自己的道路。在传承《聊斋志异》文体特征的同时,林纾亦形成自己的文体主张,严谨划归译文的文体范畴,以传奇志怪为阵地,排斥白话文体的介入,力守文言小说的纯粹。兰姆姐弟编写《莎士比亚故事集》的初衷是写一本讲给孩子听的故事集(79)在《莎士比亚故事集》的序言中,作者曾不止一次强调,他们的目标读者是“小读者(the young readers)”,希望此书能让“很小的孩子(very young children)”也能轻松阅读。,叙述者的口吻与话术,和中国白话文学传统中的说书人颇为相似。在故事中,叙述者三不五时出现,评论人物事件,解释情节缘由,且每到故事尾声,他们与读者的互动便愈加频繁。如在《李尔王》故事的最后,提及阿本内(Albany)继承王位的具体细节,叙述者便跳出称“此处无须多言(needlessheretonarrate)”。再如在《伯利克利》故事尾声,为铺垫达安尼西亚(Dionysia)的结局,叙述者也曾直陈:“只待稍后再解(Itonlyremainstobetold)。”甚至在《仲夏夜之梦》的结尾,叙述者直接现身,向读者坦诚自己对他们的期待:“我希望我的读者们不会被这个美妙无害的仲夏夜之梦所冒犯(andIhopenoneofmyreaderswillbesounreasonableastobeoffendedwithapretty,harmlessMidsummerNight’sDream)。”(80)Tales from Shakespeare,第147,339,29页。上述语句的出现,不仅增强叙述者的存在感,也拉近他们与读者的距离。然而在《吟边燕语》中,它们却被尽数删除,无一留存。这些被删语句有一个共同的特征,即它们均暴露叙述者的存在,具有明显的口述文学特征。译者看似大刀阔斧的盲目删改,实则具有明确的指向性,在这背后蕴藏着对白话文学体式的排斥与抵制,他们的选择在当时无疑是成功的,《吟边燕语》的热卖足可印证。促使译者做出这一文体选择的背后,有着复杂的历史、文化和社会因素,其中亦埋下伏笔,昭示林纾即将卷入文言白话论争的宿命。

面对迥异于本土文体认知的西方文学,林纾心中根植于中国文学传统的文体意识并未消失,反而如刻进血液的基因一样,影响着他的系列翻译决策。由点及面,我们不禁好奇,同时期的其他译者,在面对他们的读者,甚或他们自己从未接触过的外来文体时,如何选择文体翻译,选择了哪些文体,他们的选择又基于怎样的考量?围绕晚清翻译文学展开系统的文体研究,有助于更全面地厘清本土的文体形式在翻译史乃至文学史的发展脉络。虽然在这一领域,已有前辈学人辛苦耕耘的足迹,如王志松之梁启超翻译的章回体研究(81)王志松:《析〈十五小豪杰〉的“豪杰译”——兼论章回白话小说体与晚清翻译小说的连载问题》,《中国比较文学》2000年第2期,第66-75页。,张丽华之周氏兄弟的文类选择研究等,然而开垦的范围毕竟有限,尚有巨大的宝藏亟待探索。晚清翻译文学的文体研究,是将翻译作品揉碎了融入中国文学史的历程。在这一过程中,我们不仅要往后看发展,发掘晚清翻译文学在中国文学现代化进程中扮演的角色,更要往前探源头,追溯中国文学传统对晚清翻译文学的深远影响。将晚清翻译文学置于中国文学史的漫长历程中去分析,我们可以清楚看到翻译文学的根茎如何盘根错节地深植于中国文学传统的土壤,如何从本土文体中吸取养分,进而抽枝发芽,繁盛于中国文学的现代化发展进程。