国家能力新视角:治理模式的因应变化

陈慧荣 麻丹凤

摘要:静态国家能力观关注特定治理模式下的国家能力问题。结果导向、关系导向和工具导向的国家能力研究都忽视了时间维度和动态变化。动态国家能力观则认为不同时空情形下的不同治理模式对国家强制、汲取、公共服务和信息决策能力有不同的要求,在不同治理模式之间灵活切换是一种特殊类型的国家能力。当国家形势呈现出阶段性质变,治国者需要因应形势适时调整治理模式,否则国家治理将陷入困境。立国形势、治国理念、国家类型、治国工具、外部环境和社会危机等因素都是区分不同治理模式的分类标准。治理模式分为常规模式和危机模式。两种模式就像两条轨道,治国者犹如扳道工,需要灵活切换轨道。国家与社会关系、政治体制、科层组织、精英选择和危机属性都会影响常规模式与危机模式之间的相互切换。

关键词:国家能力;社会危机;治理模式;因应变化

国家能力(state capacity)是政治学的核心概念之一,但也是备受争议的概念之一。内特尔早就注意到国家这个关键“概念性变量”在社会科学中的极端重要性,并认为国家这个概念是社会现实的一个重要反映[1]。党的二十大报告指出,实现国家治理体系和治理能力现代化是中国式现代化的应有之义。高质量的国家能力研究对于全面建成社会主义现代化强国具有重要意义。

大体上,对于国家的经验研究有三个主要的视角或者途径:以社会为中心的国家理论(society-centered approach)、以国家为中心的国家理论(state-centered approach)和以個体为中心(individual-centered approach)的国家理论。二战后,以马克思主义和多元主义为代表的以社会为中心的理论主导了理论界。多元主义认为国家是一个不同利益集团为影响政策而相互竞技的场所[2],而经典马克思主义则视国家为阶级统治的工具。在这里,国家相对于社会都没有自主的地位。而对于结构功能主义和系统论者来说,国家这个概念甚至被抛弃了,代之以“系统”[3]。部分新马克思主义者意识到,国家并不完全是工具,国家意志并不完全是统治阶级的意志的反映,资本主义国家为了资本主义的长久生存,可能出台一些与资产阶级利益(至少是短期利益)不一致的政策,从而在一定程度上有相对的自主性[4]。以国家为中心的国家主义者(statists)对以社会为中心的理论提出异议,不赞同社会经济条件决定国家性质的论点。他们转而寻求韦伯对国家的认知传统,提倡“把国家找回来”。1985年,埃文斯(Peter Evans)等的《把国家找回来》一书的出版标志着国家主义范式的确立。国家之所以重要,是因为国家的结构、功能和行为会无意识地影响社会,更重要的是,国家作为独立的行为体可以有意识地对社会施加重要影响[5]。国家主义者的一个鲜明特点就是坚持国家-社会关系的视角[6]。国家主义完全是一种国家与社会相关联的研究途径(fully relational approach)[7],把国家找回来,但是又不把社会踢开[8]。

国家能力,自然是国家主义者钟爱的概念。围绕国家能力,社会科学家展开了大量实证研究。在唐世平等人看来,“国家能力”研究集中在两个维度:国家能力的结果和来源,即作为解释变量的国家能力和作为被解释变量的国家能力[9]。国家能力被用来解释广泛的政治、经济和政策后果,同时,人们从战争、政治精英和历史遗产等角度来解释国家能力的来源和差异。

然而,“从结果出发”和“从来源出发”的两大国家能力研究路径都存在重大缺陷,“国家能力作为一个分析性概念却深陷理论荒野”[10]。究其原因,学界往往牺牲概念的理论化而片面追求操作化。既有研究往往绕开“国家能力”这个概念的基础层面(本质或内涵)和区分层面(边界或外延),转而聚焦操作层面(测量、加总和比较)。正如唐世平等指出:“如果‘国家能力缺少完备的概念框架,测量指标的多样化带来的问题可能比其解决的问题还要多。”[11]

本文延续上述“理论荒野”的思路,继续剖析国家能力研究的既有缺陷,进而提出一个分析国家能力的新理论视角。大体而言,既有关于国家能力的研究基本属于“静态国家能力观”,即在某时某地某情形下对国家行为及其结果的考察。本文旨在提出一种“动态国家能力观”,考察国家治理模式的因应变化,即从一个时间、地点和情形下的治理模式顺利切换到另一个时间、地点和情形下的治理模式。图1概括了本文的分析框架。

如图1所示,本文从治理模式的因应变化来理解国家能力。

本文所说的动态国家能力观有三个基本主张。第一,特定的时间、空间和情形界定了特定的治理模式。在不同时空情形下,国家治理的任务、重心和性质往往呈现出阶段性质变,这体现为不同的治理模式。第二,不同时空情形下不同治理模式对国家能力有不同的要求。在特定时空情形或治理模式下(如A或B),国家治理对国家的强制能力、汲取能力、公共服务能力和信息决策能力等必定有不同的要求。第三,在不同模式之间灵活切换(如:从A到B或相反)是一种特殊类型的国家能力。国家治理需要灵活性,灵活调整治国模式是一种重要的国家能力。贾谊在《过秦论》中总结秦朝迅速败亡的教训时说,“仁义不施而攻守之势异也”。在贾谊看来,天下形势变了,治理模式也需要改变,没有适时调整的结果当然是败亡。汉初儒生陆贾也劝诫刘邦,天下平定之后应该适时调整治国方略,所谓“居马上得之,宁可以马上治之乎?”

余文中,第一部分梳理既有研究中的静态国家能力观;第二部分详细阐述动态能力观;第三部分以社会危机为例,梳理总结有哪些因素影响国家治理模式的因应变化;最后是总结讨论。

一、静态国家能力观:一个批判性回顾

静态的国家能力观有几个特征。第一,要么没有界定时空情形,没有明确讨论不同时空情形下不同治理模式对国家能力有不同要求;第二,要么只关注特定时空情形下特定治理模式下的国家能力问题(如图1中的治理模式A或B),从而没有论及时空情形和治理模式的变换。

关于国家能力的研究可以归纳为三大视角。不同视角下,国家能力的定义、测量、起源和影响都有所不同。但是,这几个传统视角大都体现了静态国家能力观。

第一个是“结果导向视角”,以国家行动和政策导致的结果来衡量国家能力。比如,国家能力被定义为政策执行能力,其测量也围绕国家实现政策目标的程度来展开[12]。更多研究关注国家政策结果的不同侧面,如汲取、规制、分配、符号、响应、强制、认证、统领、濡化、再分配、吸纳和整合能力等[13]。结果导向视角的问题是,我们无法区分国家能力(state capacity)与国家绩效(state performance)[14]。结果导向视角把国家能力等同于国家绩效。能力是潜在的力量,而绩效是显性的成果,两者不能等同。

第二个是“关系导向视角”,从国家与社会关系来界定国家能力。国家机构周边总是环绕着社会团体和个人,国家能力的大小和运用取决于国家与社会的互动关系。三代主要国家理论都是基于国家与社会的互动关系来看待国家和国家能力的。以社会为中心、以国家为中心和“社会中的国家”这三代国家理论都是关系导向的理论(relational approach)。在国家社会互动关系中,国家既是解释变量,也是中介机制,还是结果变量[15]。国家相对于社会既有自主性也有嵌入性,把国家找回来,但是不能把社会踢出去[16]。国家支配社会,社会塑造国家。国家对社会行使专断性权力和基础性权力[17]。社会关系尤其是精英网络也会塑造国家建构的结果[18]。国家能力往往被理解为国家对社会塑造、滲透或影响的程度[19]。与结果导向视角类似,关系导向视角也容易把原因和结果混淆。

第三个是“工具导向视角”,把国家能力界定为科层组织的质量(quality of bureaucracy)[20]。这个视角把国家能力看作治国者的工具,治国者运用国家能力谋求国家绩效。这样做的好处是,我们可以在分析意义上把作为原因的国家能力和作为结果的国家绩效区分开来。国家能力(即科层组织的质量)的测量指标包括科层组织掌握的资源、权力的渗透、官员数量和素质以及组织的凝聚力等[21]。治国者能不能充分发挥国家能力去实现理想目标,要看自身领导力和其他环境因素。如此,领导力、国家能力和国家社会关系等因素都是国家绩效的解释因素。

这些研究视角都有一个共同的缺憾,那就是缺乏时间维度和动态思维。时间性(temporalities)是社会科学研究不可忽视的维度。不同时间观下,概念、因素和机制皆有不同的含义。在赵鼎新看来,西方社会科学研究存在五种时间观,即没有时间的横向比较研究、固定时间下的纵向比较研究、循环时间指导下的研究、进步时间指导下的研究和多元史观指导下的研究[22]。中国传统治道中,儒家、法家和道家也秉持不同的时间观。儒家秉持历史退化论,认为最好的统治模式出现在上古三代,治国者的任务在于“回向三代”。面临礼崩乐坏的情势,孔子开出的处方依然是恢复周朝的礼治秩序。即使如此,儒家也不乏权变思想,强调变易之道的《周易》一直是儒家的哲学基础。法家秉持历史进步论,韩非批评儒家迂腐法古,认为以先王之道来治理当下国政,无异于守株待兔。道家时间观集中体现在“反者道之动”这五个字中。在对立统一中,一方压倒另一方不见得是好事。物极必反,事物发展到了极限,就要走向反面。认为事物会往反方向发展的道家时间观也包含了中庸的理念,凡事不要太过,否则会适得其反。这些时间观和权变论给我们的启发是,国家能力需要在动态思维下重新阐发。

上述三个研究视角往往符合静态国家能力观的特征,即忽略社会情形或背景变换以及国家因应变化的讨论。第一,结果导向研究中,对某一维度的国家政策结果的侧重大都源于当时的特定情势。比如,强调国家汲取能力的背景是当时国家财税能力下降,侧重再分配能力的情形是时下贫富差距过大。显然,强制、汲取、公共服务和信息决策等特定能力都是需要适合特定社会情景的。

第二,关系导向研究中的国家-社会关系也需要在特定情形中去理解。比如,发展型国家被认为是东亚经济奇迹的主要原因,国家对于社会有着“嵌入式自主性”(embedded autonomy),通过产业政策推动经济发展。但是,发展型国家体现的国家能力有其局限性。因为产业政策“长于动员模仿,短于激励创新”,所以发展型国家更适用于“追赶模仿阶段”而不是“领先创新阶段”[23]。其政策启示在于,国家-产业关系需要因应发展阶段的变化做出调整。

第三,工具导向研究把科层组织视为治国工具,国家能力的运用取决于领导者及其面临的政治社会环境。这种工具性的国家能力观固然不会混淆原因和结果,但也是静态的。在科层组织不发达的情况下,这种国家能力观缺陷是明显的。况且,不同的治理模式下,科层组织的形式及其作用也会不同。比如,下文将谈到,有没有运动式治理,科层组织发挥的效能会相当不同。

二、动态国家能力观:治理模式的因应变化

本文发展出一种动态国家能力观,以弥补流行的静态国家能力观在理论上的缺憾。动态国家能力观在时间维度和动态思维下理解国家能力。在每一种治理模式下,国家治理对强制、汲取、公共服务和信息决策等能力的要求是不同的。灵活应变视角下的国家能力是指治国者可以适时调整治国模式和调动治国资源来实现治国目标。

重申一下动态国家能力观的三个基本主张。第一,一国的治理模式会呈现出质的、阶段性的变化。比如,贾谊和陆贾认为治国有“攻守之势”之分,有“得天下”与“治天下”之别。表1依据不同标准,尝试梳理出若干成对的治理模式。第二,不同治理模式下,国家治理对于强制、汲取、公共服务和信息决策等特定国家能力有着不同的需求。比如,夺取政权与巩固政权中,国家强制的意义和方式断然不能等同。第三,灵活切换治理模式是一种特殊的国家能力。统治者需要依据变化的形势适时调整治理模式,治理模式没有因应变化的结果是国家衰败。

本文把治理模式定义为治国者继承或选择的治国方略,治国方略在立国形势、治国理念、国家类型、治国工具、外部环境和社会危机等维度上都呈现出不同特征。依照不同的标准,治理模式可以作不同的分类。表1简单列举了六种分类方法。

首先,依据立国形势,夺取政权之前的“打天下”模式显然不同于夺取政权后的“坐天下”模式。如前文所述,贾谊和陆贾对此做了非常精彩的论述。现代关于“革命党”与“执政党”的区分也符合这种治理模式的分类[24]。有学者还注意到,“夺权集团”(seizure groups)在推翻旧政权过程中与创立新政权之后在处理集团内部关系以及治国理政方面有重大不同[25]。强制和汲取能力对于夺取政权具有决定性意义,而建政之后公共服务能力的重要性就日益凸显。

治国理念也是区分治理模式的標准之一。在这里,治国理念指的是主导性意识形态。中国传统的主导性治国理念当然是儒家、法家和道家思想[26]。帝制中国的治理模式往往融合儒家和法家,塑造了“外儒内法”的儒法国家[27]。在当代世界,自由主义、自由至上主义、社群主义、马克思主义等都是重要的意识形态。不同意识形态主导下的治国模式当然不同。以儒法之争为例,儒家主导的治理模式偏重仁义道德,推行特殊主义的“礼治”,主张慎用强制暴力,官不与民争利,财富均平分配,君子“从道不从君”等;法家主导的治理模式侧重“法、术、势”和理性精神,推行普遍主义的“法治”,对伦理治国持怀疑态度,主张强国弱民和君权至上。

在人类文明史上,帝国和民族国家是两种主要的国家形态。与以民族名义建国且享有主权的民族国家不同,“帝国是一个由不同属国组成的国家权力体系,在这个国家权力体系中,除了宗主国之外,其他国家不再拥有对自己国家的最高统治权”[28]。帝国是带有某种“跨国性”的等级体系,其附属国可以是王国、邦国、汗国、公国、酋邦和城邦等。自然,帝国与民族国家在拓展疆界、整合人民、调节民族关系、区分权力中心和边缘、汲取资源、维持秩序、处理与他国关系等方面都有不同的模式。

理性化是现代性的标志[29]。治国组织和制度的理性化程度,尤其是科层体制的发达和普及程度是衡量政治现代化的一种重要指标。在我国,科层体制和运动型治理是治国理政的两种重要倚仗。科层体制与运动型治理有着明显的不同。韦伯式科层制是政治理性化时代的常规治国工具,运动型治理本质上是一种应急式的动员机制。从组织学角度看,两者是互为替代的治理机制,有着内在的紧张和不兼容性[30]。科层体制的组织结构是等级分明、分工明确、各司其职,组织精神是理性化和非人格化,官员照章办事,程序和规章稳定、可预测。动员体制常常突破科层体制的组织结构和官僚常规,以达成某种紧急而重大的政策目标[31]。

在外部环境方面,治理模式呈现封闭式治国与开放式治国两种形态。当今世界,全球化是主权国家治国理政最重要的外部环境。在经济全球化下,国内政治经济与国际政治经济之间不再是相互隔绝的单独领域。两者互相交织,构成“开放经济政治学”(Open Economy Politics)[32]。全球化对于一国的国家转型和国家能力都有深刻的影响[33]。闭关锁国下的治理模式与开放条件下的治理模式具有显著的不同。

最后,是否存在重大社会危机也是区分治理模式的一个标准。常规时期和危机时期对于国家治理的要求是不一样的。在现代社会,社会危机给国家治理至少带来三个挑战。第一个挑战是,常规时期治理模式很可能不适合危机处理,如果没有迅速切换到危机应对模式,国家治理就会陷入困境。第二个挑战是,危机时期治理模式一旦启动,很可能没有办法适时退出。在危机结束之后,治理模式依然在危机处理的轨道上,没有及时切换到常规模式。长期动用危机模式来治国,全国上下高度紧张,常规模式下的制度建设很可能被腐蚀乃至瓦解。第三个挑战是,治国者能否从危机应对中汲取教训和提炼经验,从而完善常规时期治理模式,对常规时期治理模式查缺补漏,防止危机再次发生。

总之,治理模式的因应变化是一种特殊的国家能力。立国形势、治国理念、国家类型、治国工具、外部环境和社会危机都处于变动不居的状态,治理模式势必要因应变化。如果不能适时调整治理模式,国家治理将陷入困局。

在国家治理的灵活应变方面,既有文献有不少精彩的论述。比如,朱天飚提出“灵活性国家”(flexible state)的概念以阐释中国在压缩式发展(compressed development)的背景下何以克服挑战推动发展[34]。中国当下的发展是一种浓缩了前现代、现代化与后现代问题的压缩式发展,多元传统下的灵活实践是应对挑战的成功要素。转型问题学者迪米特罗夫(Martin K. Dimitrov)认为,在经济改革、制度化和问责制、扩大包容性、意识形态这四个方面的调适能力(adaptation)是共产主义政权持久生命力的重要根基[35]。在裴宜理(Elizabeth J.Perry)看来,源于革命传统的“游击式政策风格”(guerrilla policy style)是中国共产党实现适应性治理(adaptive governance)的政治基础[36]。中国共产党善于从革命经验中汲取灵感并将其创造性地转化成治国策略,由此成功地化解了一个接一个的挑战。类似的,韩博天(Sebastian Heilmann)在分析中国政策过程时也指出,游击式政策风格及其造就的适应性治理使得中国成为比较政治中的“红天鹅”[37]。周雪光注意到,地方政府在政策执行中的各种变通和非正式运作是调节一统体制与有效治理之间紧张关系的常见应对机制[38]。

上述文献都涉及国家治理方式的因应变化。本文与这些研究有两个区别:第一,本文在更宏观层面上讨论治理模式问题,中微观的政策风格并不是重点;第二,本文切入讨论的视角是国家能力,重心在于治理模式的灵活切换及其体现的动态国家能力观。“灵活性国家”是个高度相关的概念,但是其具体所指比较宽泛,不能精准地体现治国模式的变换。

三、解释治理模式的因应变化:以社会危机为例

行文至此,还有一个重要理论问题没有解决,那就是为什么不同国家在治理模式的因应变化上有不同表现?为什么一个国家的治理模式在某个时段可以灵活调整而在其他时段则僵化不变?什么因素可以解释这种独特的动态国家能力?

既有研究有一些涉及模式转换的论述。比如,周雪光和练宏试图回答,为什么政府会选择不同的治理模式。他们提出一个理解政府内部权威关系的控制权理论[39]。他们把政府各级部门间的控制权分配细化为目标设定权、检查验收权和激励分配权三个维度。三种控制权在中央政府、中间政府、基层政府间的不同分配方式导致不同的政府治理模式,即高度关联型、行政发包制、松散关联型、联邦制。姚东旻等进而发现,这些模式之间的选择与转换取决于任务属性,政策执行过程中的任务难度、验收难度与任务风险这三类属性及对应的权衡机制决定了不同模式下的组织成本,从而影响了模式的选择[40]。前述关于国家治理灵活應变的文献中也涉及影响治理模式顺利切换的因素。比如,在朱天飚看来,作为宏观背景的压缩式发展是造就灵活性国家的结构性要件。在裴宜理和韩博天那里,中国共产党的革命传统是催生适应性治理的历史因素。在周雪光眼中,非正式制度的盛行也是调节治理模式僵化的润滑剂[41]。戴蒙德(Jared Diamond)总结出影响国家危机应对结果的12个重要因素,包括对国家陷入危机的举国共识、愿意承担责任、明确需要解决的国家问题、从他国获得物质和资金的帮助、借鉴他国应对危机的经验、国家认同、诚实的国家自我评估、应对过往危机的经验、应对国家失败的耐心、特定情况下国家的灵活性、国家核心价值观以及不受地缘政治约束[42]。

这些重大问题显然不是一篇文章可以解决的。治理模式、问题领域、政治体制、国别区域和历史时段等因素把这个理论问题细分为无数的实证研究问题。作为一个示例,本文以社会危机下的国家应对为切入口,尝试梳理和探讨治理模式因应变化的解释因素。

人类社会遭受过很多重大危机,如自然灾害、流行病、经济危机、社会动荡和战争等。重大社会危机一般会触发国家危机管理。因此,治理模式大致可以分为常规模式和危机模式。

常规时期和危机时期对国家治理能力的要求是非常不同的。在常规时期,做出科学决策需要一个相对漫长的过程,涉及信息的收集、分析和研判,对决策的预期效果进行评估,最终各方相互妥协、达成共识。但是当危机来临,由于时间紧迫,决策者必须在相对较短的时间内做出决策。在危机的处理中,一个及时的错误比一个迟来的完美决策更有意义[43]。

韩博天总结了常规模式与危机模式的不同特征[44]。常规模式主要依靠科层组织,更加注重协调与共识。常规模式的主要特征是分工和权责明确,指令层层下达,跨部门的问题常常通过各种协商机制解决,因而形成共识的时间较长。一旦社会危机触发危机模式,政策过程就呈现非常不同的特征。在危机模式下,科层组织的例行程序常常被中止,高层迅速介入并集中决策权,跨部门协商减少甚至取消,决策时间被压缩,高层迅速作出决定,指令可能直接下达到基层,资源和意识形态动员明显增强。运动型治理就是危机模式的一个典型。

在不同模式下,信息处理和资源动员的差别尤其值得注意。国家对危机快速反应过程中,信息能力至关重要。在科层体制下,基层官员在向上传递信息的时候会先进行筛选,高层看到的“事实”和基层收集到的“事实”很可能不一样,信息传递就容易出现偏差[45]。数字技术具有数据量更大、知识覆盖面更广、专业性更强等特点,能够破除高度信息不对称的问题以实现科学防控和精准施策,在提升城市危机管理能力上的“赋能”作用日益凸显[46]。即使同在科层体制下运作,不同中央-地方关系下的信息能力也会不同[47]。危机模式下的信息收集、整合和利用很可能绕过科层体制的重重障碍和过滤,高层另设信息处理机制以实现快速反应。在资源动员方面,常规模式依然依赖科层体制处理政府内部关系以及国家社会关系。危机模式的动员体制则常常超越科层制。正如我们在运动式治理中发现的那样,分工和协同、上下级关系、目标设定、绩效考核、压力传导、政策宣传等都呈现不同特征[48]。

如前所述,治理模式的因应变化是一种特殊的国家能力。常规模式与危机模式的灵活切换也是因应变化的重要体现。两种模式就像两条轨道,治国者就像扳道工,需要因应时势,灵活切换轨道。

面临社会危机,治理模式的切换有两层含义:第一,治国者因应变化,准确研判形势,及时把常规模式切换到危机模式;第二,待到危机结束,适时把治理模式变回常规模式。在两个轨道之间灵活切换是一种独特的国家能力。缺乏这种灵活切换能力,国家治理必定遭遇困顿。在危机时期仍然秉持常规治理模式,危机不仅得不到解决,还可能升级,给社会带来巨大破坏;危机结束后仍在危机治理轨道滑行,国家治理始终处于高度紧张的动员状态,常规制度建设被荒废,生产性活动被抑制,社会变得异常脆弱,次生危机可能连续爆发。

社会危机背景下,哪些因素可以解释治理模式的适时切换?要探究治理模式因应变化的解释因素,首先要厘清切换过程中的关键步骤。张海波在其“6+1”理论框架中指出,应急管理全过程包括准备、预防、减缓、响应、恢复、学习这六个阶段机制和监测这一跨阶段机制[49]。具体到社会危机下的治理模式切换,本文认为关键步骤有四个。第一步是社会危机的识别和判断,决策者在社会危机的规模和危害程度上达成一定的共识;第二步是决策者通过某种决策程序来决定国家治理是否需要从常规模式切换到危机模式;第三步,决策者就社会危机是否结束做出识别和判断并达成一定的共识;第四步,决策者通过某种决策程序来决定国家治理是否需要结束危机模式并切换到常规模式。这期间的每一步都有着诸多影响因素。

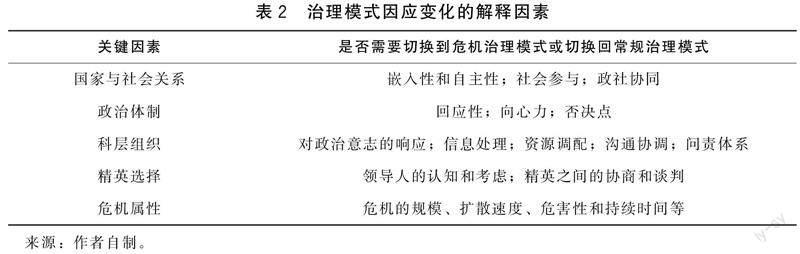

下文对相关解释因素做一个简要梳理。我们将相关解释因素大体分为需求侧因素和供给侧因素。需求侧因素主要是与社会危机本身有关的因素(如危机属性),而供给侧因素主要是与国家应对相关的因素。表2展示了这两方面的因素。也可以把解释因素分为结构性(structure)因素(比如国家社会关系和体制性安排)和能动性(agency)因素(如领导人的关键抉择)。

先考察宏观层面的国家与社会关系。国家与社会高度协同有助于治理模式调整取得社会各界的密切配合。根据童星和张海波的概括,灾害管理领域有着三种研究传统,即“工程—技术”传统、“组织—制度”传统和“政治—社会传统”[50]。童星进而认为,突发事件应急管理研究中存在着“过程—事件分析”与“结构—制度分析”之争[51]。这里面的“政治—社会传统”和“结构—制度分析”就涉及国家与社会关系。对国家与社会关系的常见概念化是国家对于社会的嵌入性和自主性,国家嵌入社会而取得社会合作,国家相对社会的自主意味着决策不会被利益集团俘获。应急管理的不少文献都提到社会参与的重要性。比如,徐家良认为:“在处理危机事件中,不仅需要采用行政动员和政治动员的常规形式,而且还需要启用符合社会主义市场经济的社会动员形式,充分发挥社会团体在危机动员中的积极作用,开发社会总资源,降低社会总成本,及时有效地扼制危机事件,使社会尽快恢复到正常的生活和工作状态。”[52]董幼鸿也提出:“社会组织因其具备提供专业技术支持、广泛动员与整合社会资源、供给多样化公共安全服务产品等功能优势,能弥补政府‘应急失灵的问题。”[53]在治理模式转换中,国家与社会关系发展的最终目标是实现政府与社会的协同,“从政府主导应急管理转变为政府主导与政社协同并重”[54],在危机识别、处理和终结过程中都需要国家社会的紧密合作。

在政治体制层面,一个回应性高的体制更容易感知社会危机并快速反应,一个向心力强的体制更容易取得共识以调整治理重心。一个有潜力的切入口是从反面分析那些阻碍顺利切换的否决性因素。在比较政治制度研究中,政治学者切贝里斯(George Tsebelis)提出一个解释政策变迁的否决者(veto players)理论[55]。所谓否决者,是指改变政策现状必须征得其一致同意的那些个体或集体行动者。有些否决者是宪法法律规定的“体制性否决者”(institutional veto players),有些则是各派系政治博弈中的“党派性否决者”(partisan veto players)。每一个政治体制都有其特定的否决者组合(veto player constellation)。这种组合由三部分构成:否决者数量、否决者之间在意识形态上的差异以及否决者自身的内聚力。不同政治体制的差别在于它们有不同的否决者组合和议程设置过程中的竞争性程度。政治制度规定不同否决者的权限和行动顺序。有一种特殊的否决者被称为议程设置者,因为他们掌握了议程设置权。切贝里斯称,一旦我们知道否决者的偏好和组合、政策现状所处的位置、议程设置者的身份,我们就可以推断一个体制的某项政策结果。如果否决者数量众多,否决者之间在意识形态上差别巨大,而且否决者本身内聚力很强,要实质性改变政策现状是不可能的,即现有政策的稳定性会很强。切贝里斯的否决者理论对我们理解治理模式的切换是很有帮助的。我们可以从危机识别中的体制否决点来解释为什么有些国家可以灵活切换治理模式,而另外一些国家切换迟缓或者不能切换。体制内的否决者以及议程设置者是政策制定的关键行为体,他们对于危机性质、危机开启和终结、危机影响的认识是推动治理模式切换的关键。

治国者一旦决定调整治理模式,还需要科层组织准确理解并及时跟进。因此,在中观层面,科层组织的有效性也是灵活切换的重要条件。政府机构应急反应速度、信息传输效率、上下左右协作和问责体系都会影响高层政治意图能否转化为实际行动。科层组织往往不能准确理解或及时贯彻高层政治意志。“科层惰性”(bureaucratic inertia)描述的就是科层组织不能跟进政治意志的情况[56]。政策的选择性执行也比较常见[57]。很多运动型治理的发起就是为了克服这些科层弊病以达成高层意图。如果问责体系不健全,那么基层官员就缺乏动力去完成突如其来的危机治理任务。当然,危机时期的问责机制也可能让各级官员选择风险规避动作,宁可继续坚守危机模式,也不轻易回到常规模式。此外,如果信息无法有效整合,资源无法及时调配,各部门之间沟通协调不顺畅,科层组织就缺乏应对危机的能力。总之,科层组织的诸多属性都与治理模式切换息息相关。

在微观层面,政治精英是切換治国轨道的扳道工,他们的认知和判断无疑是至关重要的。政治精英的认知结构、个人理念、利益计算都会影响其选择。社会科学关于个人选择影响因素的探讨汗牛充栋。这里需指出的是,结构和能动关系一直是社会科学的经典论题。我们常面临“时势造英雄还是英雄造时势”的辩论。在历史关键时刻,尤其是治理模式切换时期,到底是结构性因素更重要还是个人能动性因素更重要?本文的观点是,在历史关键节点(critical junctures),政治精英常常是发展轨道的扳道工,他们在多种可能性之间作出的选择也许具关键作用。

危机本身的属性无疑是治理模式切换的重要影响因素。自2003年SARS暴发以来,应急管理研究突飞猛进[58]。根据吕孝礼等的综述,危机管理研究中,“危机事前分析的文章占据主导地位,而对危机应对过程和危机后分析相对不足;应然研究类文章占据很大比重,但对于危机理论的建构和实证检验的研究比较缺乏;对于危机的综合分析多于单灾种分析”[59]。具体到本文的研究问题,据笔者所知,应急管理文献大多从公共管理视角探究危机的预防和应对,较少从政治学视角(尤其是国家能力视角)讨论危机模式与常规模式的切换及其影响因素。对于治理模式的因应变化,危机本身的多个属性都密切相关。第一,有一些危机的结束和其开始一样没有特别明显的分界点,这个时候各方对危机是否终结可能有不同的判断。第二,危机给社会造成危害的规模很重要,小规模的危机很可能不会促发危机模式的启动。第三,危机扩散速度如果太快,很可能引发危机治理模式。第四,大规模危机的持续时间越长,危机治理模式越有可能启动。

四、总结与讨论

国家能力研究在政治学、公共管理和社会学中都占有重要地位。学界从各自的理论视角和学术关切去探讨和测量具体的国家能力。这在很大程度上造成了“国家能力”这个概念的复杂性和模糊性,给国家理论的发展带来了障碍。

本文探讨了一种特殊的国家能力,即治理模式的因应变化。与传统的国家能力研究视角不同,探讨治理模式的因应变化十分看重时间维度和动态视角。如果形势变化呈现出阶段性质变,治理模式就必须权变调整。

时间和空间是社会科学研究的基本维度。在国家能力研究中,治理模式是特定时间和空间下的产物。如果从动态的视角看,治理模式永远处于变化之中。本文提出了静态国家能力观和动态国家能力观的区分。动态国家能力观关注的不是特定时空背景或社会情形下的具体国家能力(如强制、汲取、公共服务和信息决策),而是治理模式的因应变化及其解释因素。

作为一个示例,本文进而分析了社会危机对国家治理的挑战,区分出危机模式与常规模式两种治理模式。两种模式之间的适时切换是治理模式因应变化的具体内涵。在两种模式之间实现灵活切换是需要一些辅助条件的。本文在国家与社会关系、政治体制、科层组织、精英选择和危机属性这几个层面综述了诸多影响因素。当然,本文是在国家能力研究领域的一种理论探索和阐发。本文提出的一些论断(尤其是治理模式切换的影响因素)需要基于社会科学方法的实证研究加以验证。

参考文献:

[1]NETTL J P. The state as a conceptual variable[J]. World politics, 1968, 20(4):559-592.

[2]DAHL R A.Who governs?: democracy and power in an American city[M]. New Haven: Yale University Press, 2005.

[3]ALMOND G A, POWELL G B. Comparative politics: system, process, and policy[M]. Boston: Little&Brown, 1978.

[4]ZEITLIN M. Classes, class conflict, and the state: empirical studies in class analysis[M]. Cambridge: Winthrop Publishers, 1980.

[5][7]SKOCPOL T. Bringing the state back in: strategies of analysis in current research[M]// EVANS P, RUESCHEMEYER D, SKOCPOL T, Bringing the state back in. Cambridge: Cambridge University Press, 1985: 3-28.

[6]COLBURN F D. Statism, rationality, and state centrism[J]. Comparative politics, 1988, 20(4):485-492.

[8]WEISS L, HOBSON J M. States and economic development: a comprative historical analysis[M]. Cambridge: Polity Press, 1995: 8-9.

[9][10][11]唐世平,高岭,李立,等.国家能力:走出理论荒野[J].学术月刊,2022,54(11):68-83.

[12]FUKUYAMA F. State-building: governance and world order in the 21st century[M].Ithaca:Cornell University Press, 2004:7.

[13]王绍光,胡鞍钢.中国国家能力报告[M].沈阳:辽宁人民出版社,1993.王绍光.国家治理与基础性国家能力[J].华中科技大学学报,2014,28(3):8-10.

[14]CENTENO M A, KOHLI A, YASHAR D J, et al. States in the developing world[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017: 6-8.

[15]WANG Y H. State-in-society 2.0: toward fourth-generation theories of the state[J]. Comparative politics, 2021, 54(1): 175-198.

[16]MIGDAL J S. state in society: studying how states and societies transform and constitute one another[M].Cambridge: Cambridge University Press,2001.

[17]MANN M. The autonomous power of the state: its origins, mechanisms, and results[M]// HALL J A,ed.States in history. Cambridge&Oxford: Blackwell, 1986: 109-136.

[18]WANG Y H. Blood is thicker than water: elite kinship networks and state building in imperial China[J]. American political science review, 2022,116(3): 896-910.

[19]EVANS P, et al. Bringing the state back in[M].Cambridge: Cambridge University Press,1985.

[20]EVANS P, RAUCH J. Bureaucracy and growth: a cross-national analysis of the effects of ‘Weberian state structures on economic growth[J]. American sociological review, 1999, 64(5): 748-765.

[21]CENTENO M A, et al. States in the developing world[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2017: 9-11.

[22]趙鼎新.时间、时间性与智慧:历史社会学的真谛[J].社会学评论,2019,7(1):3-17.

[23]陈玮,耿曙.发展型国家的兴与衰:国家能力、产业政策与发展阶段[J].经济社会体制比较,2017(2):1-13.

[24]罗平汉.从革命党转变为执政党的最初探索[J].中共中央党校学报,2011,15(3):58-61.胡伟.革命党向执政党转型再审视[J].探索与争鸣,2015(12):81-84.

[25]GWDDES B, WRIGHT J, FRANTZ E. How dictatorships work: power, personalization, and collapse[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

[26]牟宗三.政道与治道[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:27.刘泽华.中国政治思想史集(先秦卷)[M].杭州:浙江人民出版社,2020.王绍光.理想政治秩序:中西古今的探求[M].北京:三联书店,2012:89-92.

[27]ZHAO D X. The Confucian-Legalist state: a new theory of Chinese history[M]. New York: Oxford University Press, 2015.

[28]俞可平.帝国新论[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2022,37(2):1-13.

[29]金观涛.历史的巨镜[M].北京:法律出版社,2015.

[30]周雪光.运动型治理:中国国家治理的制度逻辑再思考[J].开放时代,2012(9):105-125.

[31]徐湘林.中国政策过程中的科层官僚制与政治动员[J].中央社会主义学院学报,2021(6):119-125.

[32]LAKE D A. Open Economy Politics: a critical review[J]. Review of international organizations, 2009, 4(3): 219-244.

[33]郑永年.全球化与中国国家转型[M].郁建兴,何子英,译.杭州:浙江人民出版社,2004.

[34]朱天飚.中国崛起:压缩式发展、灵活实践与多元传统[M]//卡赞斯坦.中国化与中国崛起:超越东西方的文明进程.魏玲,韩志立,吴晓萍,译.上海:上海人民出版社,2018:53-79.

[35]DIMITROV M. Why communism did not collapse: understanding authoritarian regime resilience in Asia and Europe[M]. West Nyack: Cambridge University Press, 2013.

[36]HEILMANN S, PERRY E J. Maos invisible hand: the political foundations of adaptive governance in China[M].Cambridge,MA:Harvard University Press, 2011: 1-29.

[37]HEILMANN S. Red swan: how unorthodox policy-making facilitated Chinas rise[M]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press,2018.

[38]周雪光.中国国家治理的制度逻辑:一个组织学研究[M].北京:三联书店,2017.

[39]周雪光,练宏.中国政府的治理模式:一个“控制权理论”[J].社会学研究,2012,27(5):69-93.

[40]姚东旻,崔琳,张鹏远,等.中国政府治理模式的选择与转换:一个正式模型[J].社会,2021,41(6):41-74.

[41]周雪光.论中国官僚体制中的非正式制度[J].清华社会科学,2019,1(1):7-42.

[42]戴蒙德.剧变[M].曾楚媛,译.北京:中信出版社,2020.

[43]阎学通,何颖.国际关系分析[M].北京:北京大学出版社,2017:195-196.

[44]HEILMANN S. Chinas political system[M]. Maryland: Rowman,Littlefield Publishers, 2017: 161.

[45]唐斯.官僚制內幕[M].郭小聪,等,译.北京:中国人民大学出版社,2006:126.

[46]董幼鸿,叶岚.技术治理与城市疫情防控:实践逻辑及理论反思——以上海市X区“一网统管”运行体系为例[J].东南学术,2020(3):24-33.

[47]MAO Y X.Political institutions, state capacity, and crisis management: a comparison of China and South Korea[J]. International political science review, 2021, 42(3): 316-332.

[48]CHEN H R. Campaigns, bureaucratic cooperation, and state performance in China[J]. The China review, 2021, 21(3): 55-88.

[49]张海波.应急管理的全过程均衡:一个新议题[J].中国行政管理,2020(3):123-130.

[50]童星,张海波.基于中国问题的灾害管理分析框架[J].中国社会科学,2010(1):132-146.

[51]童星.应急管理案例研究中的“过程-结构分析”[J].学海,2017(3):63-68.

[52]徐家良.危机动员与中国社会团体的发展[J].中国行政管理,2004(1):74-78.

[53]董幼鸿.社会组织参与城市公共安全风险治理的困境与优化路径——以上海联合减灾与应急管理促进中心为例[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2018,47(4):50-57.

[54]薛澜,沈华.五大转变:新时期应急管理体系建设的理念更新[J].行政管理改革,2021(7):51-58.

[55]TSEBELIS G. Veto players: how political institutions work[M]. Princeton: Princeton University Press, 2002.

[56]ELIZABETH J P. From mass campaigns to managed campaigns: constructing a new socialist countryside[M]// HEILMANN S, ELIZABETH J P. Maos invisible hand: the political foundations of adaptive governance in China. Cambridge,MA: Harvard University Press, 2011: 30-61.

[57]OBRIEN K J, LI L J. Selective policy implementation in rural China[J].Comparative politics,1999, 31(2): 167-86.

[58]张成福.公共危机管理:全面整合的模式与中国的战略选择[J].中国行政管理,2003(7):6-11.

[59]吕孝礼,张海波,钟开斌.公共管理视角下的中国危机管理研究——现状、趋势和未来方向[J].公共管理学报,2012,9(3):112-121.

New Perspective on State Capacity:

Adaptive Changes in Modes of Governance

Chen Huirong / Ma Danfeng

The static view of state capacity focuses on state capacity under particular modes of governance. Three mainstream perspectives on state capacity,namely outcome-oriented,relationship-oriented,and instrument-oriented approaches,tend to ignore temporality and dynamism. This study develops a dynamic view of state capacity and argues that different modes of governance demand various combinations of state coercion,extraction,public service,and information capacity. Adaptive change in modes of governance is an underexplored type of state capacity. When a situation evolves into a different stage,state leaders need to change their modes of governance accordingly or they would meet difficulties in national governance. We can classify modes of governance into different types based on various criteria such as ruling status,governance ideas,forms of state,policy instruments,contexts of governance,and social crisis. Particularly,this paper discusses crisis mode and normal mode. State leaders change modes of governance depending whether there is a crisis or not as a switchman switches the railway trail when necessary. Adaptive changes in the mode of governance can be explained by state-society relationship,regime type,bureaucracy,political eliteschoices,and the nature of crisis.

State Capacity;Social Crisis;Mode of Governance;Adaptive Change

責任编辑 周巍