行政边界、纵向干预型政府间协作与企业污染减排

徐换歌 王峰

摘要:行政区划是一种资源。以属地为主的行政管理模式催生了边界“藩篱”,造成了边界地区公共物品供给滞后,来自中央政府自上而下的纵向干预能否打破边界“藩篱”,缓解“边界效应”?基于中国工业企业数据库与工业企业污染数据库,运用双重差分的方法,检验了中国情境下由中央政府自上而下推动的纵向干预型协作对行政边界地区企业的环境治理效果与机制。研究表明:纵向干预型政府间协作显著降低了企业的污染排放,与共同边界的距离越远,协作效果反而呈现增加的趋势;从异质性看,在国有企业以及“财政分权”程度更高的地区减排效果更加显著;机制分析发现,实施纵向干预后,地方政府间的环境协作不仅增加了地方政府的环境污染注意力配置,而且促进了行政边界地区的企业采用“源头治理”的方式降低环境污染,以应对纵向压力。上述结论在理论上有助于增进对不同协作治理类型的治理效果的理解,尤其是外部干预型协作;在实践上为政策制定者通过层级干预化解行政边界地区的公共事务治理困境提供了更加微观的证据。

关键词:行政边界;纵向干预;政府间协作;双重差分;企业污染减排

一、问题的提出

近年來,在以伯德(Peter J.W.Bird)、霍尔特(Richard P.F.Holt)等为代表的后凯恩斯主义环境经济学者的推动下,各国政府已成为环境污染治理主体,中国亦不例外[1]。然而,在以属地为主的环境治理模式下,有学者研究发现,城市距离边界越近,环境污染问题越严重,且上级政府考核的力度越大,地方政府战略性减排的动机越大,边界污染效应就越突出[2]。实践中,行政边界地区的公共产品提供和经济发展规划通常需要与其他相邻地区协调,而我国目前行政区划间政策协调普遍存在难度,这促使越靠近边界地区,经济发展和公共品提供水平越滞后[3-4]。习近平总书记指出,良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。如何通过有效的制度安排实现生态环境的协作治理,化解甚至消除边界污染排放,避免整个国家的效率和福利损失,成为环境政策关注的重要议题[5],同时对于我国实现二十大报告所指出的“降碳、减污、扩绿、增长”四位一体的目标具有重要意义。

与西方情境下参与主体间主动的相互依存式协作不同,我国层级体系下的政府间协作多是基于自上而下的制度安排[6]。然而,现有研究多将地方政府间横向协调作为区域合作的主线,而对纵向介入的关注尚显不足[7],且目前关于纵向干预研究多从宏观的层面入手,借助于案例研究方法,对纵向干预的形式、过程[8]、影响机理[9-10]等进行分析。如周凌一[11]将纵向干预分为过程导向型干预和结果导向型干预,研究发现,过程导向型的纵向干预更容易在主体间建立信任和互惠关系,而结果导向型的干预虽然有助于协作目标的完成,但却容易挤出横向协作网络。再如邢华和邢普耀[12]从纵向干预的视角考察了强制性机制对自组织合作的影响,研究发现,纵向干预能够借助于激励型干预和权威型干预增进政府间相互信任和共同价值的产生,促成自组织合作的产生。少量的定量研究对纵向干预的效果进行了考察,肯定了外部干预下协作治理的积极效果[13-14]。然而,上述研究的分析单元多为地方政府,难以有效地观测到其对经济活动中微观主体企业的影响。企业是污染排放的主体,80%的环境污染来自企业的生产经营活动[15],更为重要的是,如果这些污染企业位于行政边界地区,将会形成污染排放的“洼地”,并衍生一系列问题,如公共健康、贫困等,阻碍我国向高质量发展迈进。在理论上,如果通过纵向干预促成地方政府间协作,将有助于内部化集体行动问题,激励地方政府强化地区环境监管,实现边界企业规模性的减排效应。由此,纵向干预下的政府间协作究竟能否降低行政边界地区企业的污染排放?其可能的影响机制是什么?不同财政实力以及不同所有制结构的企业又将表现出怎样的异质性?上述问题仍有待回答。

基于此,本文借助高德地图识别了位于行政边界地区的工业企业样本,并将《重点区域大气污染防治“十二五”规划》作为自然实验,评估了其对边界地区企业污染排放的影响。本文的贡献之处为:(1)在研究内容上,本文聚焦于纵向干预下的协作治理,从行政边界的视角考察了政府间协作对微观企业的减排效应、异质性与影响机制。(2)在研究数据使用上,区别于现有研究,本文基于高德地图和大样本的工业企业数据库以及污染数据库,识别了行政边界处的企业样本,更加精准地考察政府间协作治理是如何有效地作用于边界处工业企业的。(3)关于政府干预对行政边界地区的影响存在着争议,有学者认为,政府干预和优惠政策是行政边界地区经济发展不平衡的驱动力,即两者促进了更多的资源向中心区域集聚,加剧了地区发展不平衡[16]。本文肯定了政府干预对行政边界地区公共品供给(如环境质量)的积极影响,从更微观的视角回应了现有文献对纵向干预型协作治理效果的质疑。

二、理论分析与研究假设

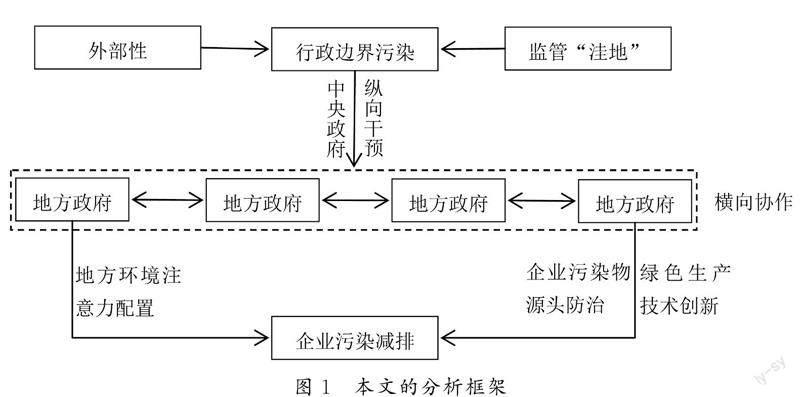

(一)理论分析

协作关系的形成和运作往往发生在“等级阴影”(Shadow of Hierarchy)中,在这种“阴影”中,相互依赖但运作自主的行动者通过充满冲突的谈判进行互动,并形成相互监督的决策[17]。当协作者之间因为缺乏信任、存在价值和利益分歧等失败时,中央或者上级政府可以借助层级体系进行外部干预,动员参与者推动协作关系形成。这种外部干预以过程或者结果的方式有意识地塑造了地方政府的协作动机、行为等,从而有助于公共价值的实现,被称为纵向干预[18-19]。在我国现行的行政管理体制下,上级政府试图以外部权威介入的方式促成政府间协作,通过成立临时性的协作组织,以消除单个政府能力不足造成的治理障碍,并通过诱因加强地方政府对政策目标的承诺,力求实现更高层次的目标,因而,可以把这种协作方式称为纵向干预型政府间协作。

纵向干预能够利用权威力量为合作对象提供沟通、对话的平台和机制,约束协作对象行为、降低协作风险,更为重要的是,它可以制定利益共享的规则并监督执行[20]。在行政边界地区,由于治理资源投入具有较高的“正外部性”,会惠及更多的邻近地区,而受到中国独特的干部人事制度的影响,地方政府不愿将自身变为“福利磁石”。此时,上级政府可以作为一种替代力量,将这些协作“单元”带到谈判桌前,以推动跨区域的协作。在干预方式的选择上,在中国环境治理背景下,有研究认为,上级政府既可以通过为合作而设定特定的政策法规以及考察协作对象承诺和努力的绩效评估,也可以通过直接参与合作过程调解争端和培养合作共享动机[21]。与之类似,Moseley和James[22]在国家指导地方政府合作的研究中,将纵向干预的形式分为三种:权威型干预、信息型干预以及激励型干预。权威型干预主要借助于立法强制性要求或者组织监测等促成协作。信息型干预主要借助于政策目标信息共享、方法共享以及书面指导等催化协作关系形成。激励型干预则主要以政府资金作为撬杆,以资金促合作。上述干预方式的差别在于权威力量介入的深度以及借助的政策工具、干预阶段等的差异,其对应的干预效果也不是“一蹴而就”的,需要干预主体“应景而动”。

协作治理是在一個多层次的系统关系中启动和发展的,其中包括资源条件、政策和法律框架、权力关系和网络特征[23],它是个体理性选择的结果,尤其是在主动协作中,通过共享价值观和兴趣,参与者往往能够找到更有效的合作方式,并促进公共价值的产生。遗憾的是,这些利益相关者的主动协作既不容易也并不总是有效。对于行政边界地区的政府而言,分权下的地方政府官员只关注辖区内的经济、环境状况,社会最优与个体最优出现背离,政府间竞争的存在导致“竞次”问题大量出现[24],而且,边界两侧政府资源和经济、行政地位的差异性等都增加了他们背离协作的风险。制度性集体行动理论(ICA,Institutional Collective Action)强调,在分散的治理系统中,应根据交易成本、合作收益、合作风险以及问题性质等来选择协作类型以及权威力量介入强度,以克服协作风险和交易成本,并产生应对复杂政策议题的有效协作[25],这成为实施纵向干预的理论基础。因此,在中国情境下,边界协作治理共识的不足以及治理资源的有限性、背离协作的风险、治理问题本身的负外部性等均需要权威力量的介入,以结构性机制化解冲突、建立协作共识,稳定各方的目标和期望,以在最小的交易成本之上解决“公地悲剧”。

(二)研究假设

在分权体制下,地方政府部门或者跨司法区域的碎片化阻碍了地区间公共服务的改善,如造成了规模不经济、负外部性等问题,这些被统称为集体行动的困境[26],在行政边界地区,集体行动的困境会被进一步放大。这是因为边界的存在提高了地区间经济活动的交易成本,成为阻碍经济活动相互促进的屏障[27]。在ICA理论看来,解决这些集体行动的困境的根本出路在于依据问题的情景选择不同的协作类型。在协作类型上,从协作关系形成的归因来看,可以分为主动型协作和外部干预型协作。在理论层面,现有研究多将主动型协作视为区域协作的主线。然而,这种主动型协作一般是建立在人际交往之上,且联合行动能力有限[28],当协作各方的资源不平衡时,协作过程可能会被拥有更多资源的参与者主导[29],导致关键利益不能表达出来。可见,协作治理需要外部力量进行政策干预,以制定和维护合作规则、建立信任、促进对话以及探索共同利益[30]。

在中国单一制国家结构以及自上而下的治理场景下,政府间协作的关键行动主体不仅包括作为参与对象的地方政府,还应包括作为外部权力和纵向介入力量的中央政府[31]。纵向干预型政府间协作至少在如下两个方面有助于企业污染减排:首先,协作治理目标的一致性。中央政府通过事先预设协作治理目标,参与成员之间的目标一致性降低了可能延长决策过程的不确定因素[32]。如在《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中,明确提出到2015年,二氧化硫的排放量下降12%,严格控制高污染、高耗能行业的产能以及项目建设。这在一定程度上限制了地方政府将污染企业迁移到边界地区,使边界地区沦为污染排放的“公地”。其次,对于地方政府而言,在“执行”政府间协作的任务安排时,其本身并不是被动的旁观者,他们对协作程序和实质上遵守任务规定的决策源于他们所处环境中存在的要求和支持。受中国独特的干部人事制度的影响,地方政府官员晋升依赖上级政府评价。为了提高自身实践的政治合法性,地方政府也寻求遵守协作安排,限制企业污染的排放,从而降低自身可能承担的成本和风险。为此,本文提出:

假设1:纵向干预型政府间协作显著降低了行政边界地区企业的污染排放。

由于时间、精力和成本的限制,决策者不能同时处理多个事务,他们需要确定哪些信息和交易是重要的或者紧急的,而那些能够获得决策者更多注意力的政策议题通常在议程设置和资源分配中拥有更优的排序[33]。《重点区域大气污染防治“十二五”规划》是中央政府的环境政策框架中的一部分,它通过科层体制向下传递,指导地方政府落实保护环境的义务。在我国的干部激励考核制度下,较好地完成上级交办或高层领导重视的具有较高显示度的任务,地方官员将具有更好的职业生涯[34]。因此,在这种信号压力下,地方政府会根据政策框架设计,回应中央政府建立区域协作的要求,与结对城市进行联合环境监测、联动环境执法活动,强化环境规制,一定程度上限制了边界地区企业的污染排放。

另一方面,更多的注意力配置意味着更多可用资源。长期以来,在中国的行政管理体制下,严格的行政壁垒以及地区的保护主义策略使得边界地区协调困难,各个地区的生产要素、基础设施、服务体系等均“背靠背”地往本省中心“向心分布”,边界发挥着阻碍要素流动的“隔离带”作用[35-36],这也促使边界地区的治理资源常常面临着短缺与不足。在面向企业的环境污染治理资源上,主要表现为环境污染治理投入财政资金的短缺以及环境监管执法力量的薄弱。纵向干预则有助于扭转上述局面,这主要是因为地方政府为了表征自身的努力,更有可能投放更多的环境治理资源,如通过税收补贴边界地区的企业,促进其进行污染设备的升级与改造,以及补充和扩大环境监管执法队伍等。在政府间协作的情境下,这些治理资源就会在边界地区产生“1+1>2”的环境治理效应,进而有助于强化行政边界地区企业的污染减排。基于上述分析,本文提出:

假设2:纵向干预型政府间协作提高了地方政府对环境污染的注意力配置,进而降低了行政边界地区企业的污染排放。

在行政边界地区,企业的污染排放会对邻近地区产生负向溢出效应,这就意味着本地区的政府和居民在获得税收收益和工作机会的同时,却只承担了污染带来的部分后果,而在非边界地区,居民不仅获得了相应收益,也承担了全部的污染[37]。因此,在我国现行的属地管理模式下,越靠近行政边界地区,地方政府的环境污染治理资源投入以及环境监管的力度就越小,导致边界地区可能成为污染企业集聚的“洼地”。在纵向干预下,通过成立临时的跨区域性组织,地方政府间形成了协作关系,这种协作关系的建立不仅增加了区域政府之间反复互动以及建立互信的机会,而且有助于增强地方政府自身治理污染的可置信承诺。为了履行这些可置信承诺,地方政府将会对边界工业企业的污染排放行为进行规范性和适当性评价,从而增加了对边界地区污染企业的监管力度。

另一方面,企业也有获得合法性身份的需求,政府和社会均可对企业的行为进行适当性评价,他们之间存在着超越合同规则的隐形契约[38],也就是说,政府和社会支持企业,赋予企业改变市场均衡的权力,但是企业也必须以更加负责任的方式行事,如履行保护环境的社会责任,进而提高企业组织的合法性。一般而言,企业进行污染治理的方式有两种,即源头污染防治和末端治理。前者是一种积极的应对方式,它体现在企业通过使用清洁能源、采用新的绿色生产技术,减少生产过程中对环境有害的污染源。相比而言,末端治理则是一种消极应对方式,它用于在生产过程结束时减少有害污染物,以符合环境标准。两种污染治理方式相比,第一种是首选,因为可以从源头上消除污染物[39]。对于企业而言,也更有可能采用“源头防治”的方式,这主要是因为,在纵向干预下,地方政府不仅面临着来自协作成员的污染治理监督,而且也要完成上级政府的环境污染减排目标,这些环境目标的实现往往需要投入大量治理资源,是一个累进的过程。而末端治理的方式更有可能会引起污染物排放的反弹,不利于长期目标的实现。因而,在应对上级政府以及同级政府的双重压力下,地方政府更有可能会以税收等各种环境规制方式督促边界地区企业进行清洁生产,而企业为了应对这种监管压力,获得地方政府支持,也会自觉调整和创新生产工艺和技术,进而实现创新发展的“波特效应”。为此,本文提出如下假设:

假设3:纵向干预型政府间协作通过促进企业进行污染的“源头防治”降低了行政边界地区企业的污染排放。

三、数据、变量与识别策略

(一)数据与变量

本文的数据来源包括三个部分,一是中国工业企业数据库,该数据库包含了主营业务大于500万元以上的非国有企业以及全部国有企业,数据库包含了企业层面的典型信息,如企业名称、组织机构代码、固定资产等指标。基于此数据库,我们收集了一些企业层面的控制变量。二是中国工业企业污染数据库,该数据库是由中国生态环境部收集,是一个覆盖重污染企业的全国性数据库,占主要污染物区域(县级)排放量的85%[40]。其中信息包含主要污染物排放和处理,以及危险废物处理等。本文主要关注工业二氧化硫这一污染物,它在《重点区域大气污染防治“十二五”规划》中被列为主要的监管指标,该数据集提供的翔实的企业信息为我们科学地考察行政邊界地区企业的污染排放提供了科学的依据。参照Brandt等[41]的研究,我们基于组织机构代码、企业名称、年份等将工业企业数据库和工业企业污染数据库转换为面板数据,然后再以两个数据库共有的组织机构代码、企业名称等匹配成一个数据库,最终形成了2007—2013年工业企业污染数据库。

由于2010年数据存在一定质量问题,参照已有研究我们删除了该年度数据。为了研究行政边界地区的企业样本数据,我们进一步基于高德地图获取了企业距离两个市界的共同边界的距离,我们仅保留了与共同边界的距离在0—200km范围内的企业,最终经过数据清洗,得到了196510个观测值。在因变量的选取上,本文选择工业二氧化硫排放强度主要是基于以下两方面考虑:一是《重点区域大气污染防治“十二五”规划》将二氧化硫作为主要监测对象;二是在2019年的二氧化硫排放总量中,工业二氧化硫占80.82%[42],作为重要的污染排放物,研究其减排机制有助于促进行政边界地区的环境质量的改善,避免其形成“公地悲剧”。

最后,城市层面的宏观数据,即人均地区生产总值、产业结构等来源于《中国城市统计年鉴》,其中主要的自变量政府间协作治理数据来源于《重点区域大气污染防治“十二五”规划》。具体而言,本文参考徐换歌和王峰[43]的研究,依据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》所划分的13个城市群,将纳入城市群内的城市划分为处理组,没有纳入的作为对照组,相应的,该区域内的行政边界处的企业也分别进入处理组或者对照组。在控制变量上,本研究参考既有研究[44-45],分别选取了企业层面的变量如企业规模、企业利润率、资产负债率、经营年限、固定资产等。城市层面主要选取人均地区生产总值和产业结构等,作为主要控制变量。上述所有变量的描述性统计如表1所示。

(二)识别策略

2012年,国务院颁布了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》,依据城市将污染防治的范围划分为13个区域,如长三角城市群、武汉城市群、甘宁城市群等。这些区域约占国土面积的133万平方公里,人口总量的48%,煤炭消费总量的52%[46],相对于规划颁布前,这为我们运用双重差分方法识别纵向干预型政府间协作对微观企业的政策效应提供了较好的实证场景。参照Beck等[47]的研究,本文通过构造双向固定效应识别纵向干预型政府间协作的工业企业污染减排效应,具体的模型设定如下:

Pollutioncit=α1+β1Postct*Treatct+λXcit+Yeart+Industryi+Cityi+εcit(1)

在上述公式中,Pollutioncit为因变量工业企业的SO2排放强度,我们用单位工业企业产值的二氧化硫排放量表示,Postct为《重点区域大气污染防治“十二五”规划》颁布时间变量,若为2012年之前为0,2012年之后为1。Treatct为分组变量,若某个城市在协作治理城市群,则记为1,否则为0。Xcit为一系列的控制变量,包含企业层面变量,如企业规模、固定资产、负债率等,城市层面变量如人均地区生产总值等,λ为控制变量系数,下标c、i、t分别表示城市、企业和时间。考虑到企业污染排放强度也可能会随着时间、不同行业、所在城市等因素而变化,因此本文还控制了时间、行业和城市效应,其中Yeart为时间固定效应,Industryi为行业固定效应,Cityi为城市个体效应,εcit为随机误差项。本文主要关心的系数为β1,若β1显著为负,则证明纵向干预型政府间的协作对工业企业二氧化硫的减排具有显著的影响。

四、实证结果分析

(一)平行趋势的初步检验

在进行回归分析之前,本文首先利用城市层面的工业二氧化硫排放数据对处理组和对照组的工业二氧化硫的排放进行初步的估计。在下图2中,虚线为对照组,实线为处理组,可以看出,在2012年之前,处理组和对照组的变化趋势基本一致,而2012年之后,相对而言,处理组的工业二氧化硫的排放下降趋势更加明显,这初步说明了纵向干预下政府间的协作对边界地区的工业企业污染可能带来的政策性减排效应。

(二)基准回归

表2汇报了纵向干预型政府间协作对企业污染排放的平均处理效应,列(1)控制了行业效应、时间效应与城市效应,在此基础上,列(2)和列(3)又分别加入了企业特征变量、城市特征变量,列(4)则控制了上述所有变量。表格2的回归结果表明,纵向干预型政府间协作降低了行政边界地区企业二氧化硫的排放强度。特别的,对列(4)的估计系数进行分析发现,与控制组相比,纵向干预型政府间协作对行政边界地区企业二氧化硫排放的平均处理效应为-0.1884,且在1%的水平上显著为负,也就是说,通过纵向干预下政府间协作,行政边界地区企业SO2的排放强度下降了18.84%,假说1得到了验证。

进一步的,本文还检验了随着与共同边界距离的变化,纵向干预型政府间协作对企业污染减排的效果变化。表3汇报了相关的估计结果,从第(1)列到第(4)列的结果来看,did×distance交乘项的估计系数均为负,且在1%或者5%的水平上显著,这说明了随着与共同边界距离的增加,纵向干预型政府间的协作会增加对行政边界地区的企业的污染减排效应。其中可能的原因为,距离行政边界地区越近,监管的距离也就越远,就会增加地方政府获取企业监管信息的成本,在地方政府财力物力有限的情况下,行政边界地区的企业就可能会规避监管[48-49],进而限制了协作的效果;相反,距离行政边界地区越远,地方政府监管可能会越严格,因为环境治理带来的收益会完全惠及本地区,而不会“惠及”邻近地区。

(三)异质性

1.不同企业性质异质性

考虑到不同企业性质的差異,其承担的社会责任以及对政府政策的响应程度等均存在差异。国有企业的目标是促进社会稳定和实现社会福利,它们在提供包括环境保护等在内的社会责任方面可能会表现更好[50]。为此,本文将样本中企业依据控股情况分为国有企业、民营企业以及外资企业等,表4的列(1)和列(2)分别汇报了国有企业和民营企业等的回归结果。我们从中可以发现,相对于民营企业、外资企业等,国有企业的估计系数更加显著,即-0.2504,且在1%的统计水平上显著。这可能是因为国有企业与地方政府的关联程度较深,在响应政府政策方面更为积极,因而承担了更多的污染减排的社会责任。

2.财政自主度异质性

学者们认为,在中国式财政分权体制下,财政自主度越高的城市越倾向于增加经济性财政支出比重,而对于社会性支出如环境保护等,往往采取“逐底竞争”,当地方政府面临较大的财政压力时,这种向下竞争的趋势更加明显。相反的是,在本文的研究中,如表4的列(3)和列(4)所示,我们发现,纵向干预下财政自主度越高的地区,政府间的协作治理反而在降低行政边界地区企业的污染排放方面更加有效,而低财政自主度地区则表现一般。其中可能的原因是,二氧化硫等污染物具有空间的关联性,这类“棘手问题”的解决需要依靠地区间的协作。在环境污染属地治理模式下,地方治理资源的投入仅会发挥有效的作用,更为重要的是,地方政府在边界治理方面存在着“以邻为壑”的治理思维,而纵向力量的介入则促使了地方政府间建立合作关系,这种协作关系一定程度上能够发挥相互监督的作用,避免了双方在治理资源投入上“搭便车”。由此,财政资源越充足,地方政府间的协作就越能产生“强强联合”的治理效应,从而实现对共同边界地区企业的污染减排的目标。

五、稳健性检验

(一)平行趋势与动态效应

双重差分结果估计无偏的前置条件是处理组和对照组要满足事前的平行趋势,即在未受到政策处理之前处理组和对照组拥有同样的变化趋势,否则就可能会低估或者高估政策处理效应[51]。尽管在图2中我们已经初步估计了平行趋势以及政策效应,然而,考虑到上述数据不仅仅包括边界地区,还包含其他地区,为此,我们借鉴既有研究[52],用事件史方法考察了不同的企业在政策处理前后的处理效应的变化。图3汇报了平行趋势和动态效应的变化图,可以看出,在政策实施前的几期,大部分年份数值的置信区间跨越了0线,表示政策实施之前的多数年份处理组和对照组之间并不存在显著的差异,平行趋势基本得到满足。进一步,从政策实施之后的变化趋势来看,纵向干预下的政府间协作降低了行政边界地区企业的污染排放,且政策实施之后的年份比政策实施当年的效果更加显著,这在一定程度上说明了纵向干预对推动地方政府转向集体行动,实现工业企业的规模减排效应具有重要推动作用。

(二)安慰剂检验

尽管在上文中控制了一系列的城市以及企业基础变量等,以减轻遗漏变量对主要回归结果的影响,但是,仍然可能存在一些随时间、地点变化的不可观测因素影响最终的估计结果。为此,本文采用在文献中广泛使用的方法,如Li等[53]的研究,来论证本文的估计结果是否受到不可观测因素的影响。具体而言,本文在所有样本中随机抽取与处理组相同数量的城市,形成新的处理组,并将这一过程重复进行500次,得到500个估计系数,若这些估计系数显著区别于基准回归的估计系数,则说明本文的工业企业的污染减排效应确实是由纵向干预下的政府间协作治理带来的,而不是受某些不可观测因素的影响而随机得到的。

图4汇报了安慰剂检验的结果,估计结果表明,随机抽取的估计系数的结果都分布在0值附近,在-0.025到0.03之间变动,且服从正态分布,这与基准回归表格中的估计系数-0.1884偏离较多,这说明随机估计得到基准回归结果的概率较小,换言之,本文的估计结果的确是纵向干预型政府间协作治理带来的平均处理效应,符合基本的预期。

(三)其他稳健性检验

为了进一步证明基准回归结果的稳健性,本文还进行了其他的稳健性检验,如更换被解释变量为工业二氧化硫的排放总量、加入企业的个体效应以及缩小样本与共同边界的距离(仅保留与共同边界的距离为50km范围以内的样本企业),回归结果如表5所示。

从表5可以看出,在列(1)和列(2)中,当被解释变量为工业二氧化硫排放总量时,纵向干预型政府间协作对被解释变量的影响依然显著,进一步说明了本文基准回归结果的稳健性。同时,考虑到控制行业固定效应仅为每个行业设置不同的截距项,本文在此加入企业的个体效应,相当于为每个企业都设置了不同的截距项,最终的结果依然非常稳健。此外,考虑到距离行政边界地区的远近可能会对结果造成一定的影响,本文仅保留行政边界附近50km范围内的样本企业,列(6)的回归结果同样支持了我们基准回归的结论。

六、影响机制分析

前文检验了纵向干预型政府间协作治理对行政边界地区企业污染排放的影响,结果发现实施纵向干预后,通过政府间环境协作降低了边界企业的污染排放。在此基础上,本节继续考察上述作用效果的实现路径,并从地方政府环境注意力配置、“源头防治”两个角度展开机制分析。

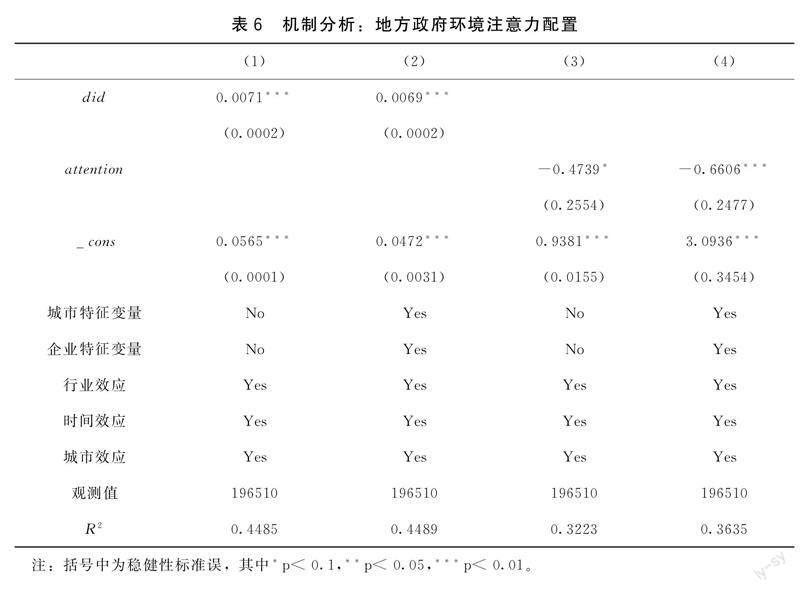

(一)机制分析:地方政府环境注意力配置

在公共行政中强化对地方政府注意力的关注有助于理解政府行为和治理效应。由于政府注意力的有限性,政府部门必须优先考虑他认为重要的问题,随着决策者注意力的转移,政府政策也随之改变,最终影响微观个体的行为。为了检验上述逻辑分析,首先,本文从地方政府网站整理了各个地级市的政府工作报告,并形成了2007—2013年的政策文本数据。其次,本文借鉴现有研究[54-55]使用地级市政府工作报告中环保词频所占的比重来衡量地方政府的环境注意力配置。政府工作报告是政府未来一年的施政纲领,是地方政府对年度工作的安排与部署,因此,能够有效地反馈地方政府所关注的政策议题。在构建地方政府环境注意力配置的基础上,本文将该机制变量作为被解释变量,纳入公式(1)中进行机制识别。

表6的第(1)列和第(2)列的结果显示,did的回归系数在1%的水平上显著为正,这表明在纵向压力下,政府间协作的确强化了地方政府对环境污染的注意力配置。第(4)列的回归结果表明,地方环境注意力配置的增加又降低了工业企业二氧化硫的排放强度。这与Bao和Liu[56]对于环境注意力配置与环境污染治理效果之间关系的研究结论相同,其中可能的原因为,在地方政府间协作的背景下,地方环境注意力配置程度越高,也就意味着更多人力、物力、财政资源的持续投入以及环境规制的强化,尤其是针对工业二氧化硫这种具有负外部效应的污染物,地方政府会计算自身的成本与收益,从而与其他地区形成合作和监督的双重关系。换句话说,地方政府不仅会与其他地区形成协作关系,共同解决边界企业污染排放问题,还会监督协作参与方的边界企业污染,以避免自身的“福利损失”。

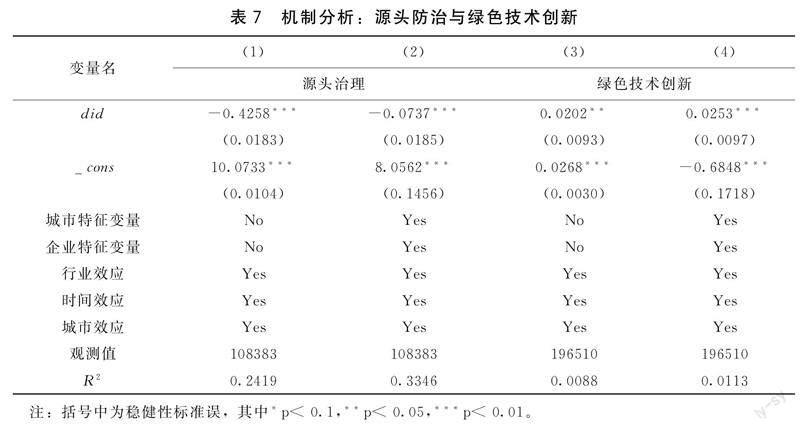

(二)机制分析:源头防治

纵向干预型协作治理不仅会对地方政府的环境注意力施加影响,改变其决策,而且还会对企业的生产过程产生影响,如促进企业进行污染物源头控制,以符合环境标准,实现自身的合法性诉求。学者们一般使用污染物的产生量表征源头控制[57-58],污染物的产生量是指生产过程中产生的污染总量,其中一些已经被处理过,剩余的排放到环境中。污染物产生量等于去除量与排放量之和。为此,本文使用二氧化硫的产生量来表征源头治理,从表7的第(2)列来看,did的回归系数在1%的水平上显著为负,系数绝对值为0.0737,这意味着实施纵向干预型协作治理后,行政边界地区工业企业二氧化硫的产生量降低了7.37%。也就是说企业有可能在生产过程中采用清洁生产技术或者改变生产设备降低污染[59],为了证明这一点,我们又对纵向干预型协作治理对企业绿色生产技术的影响进行了估计。具体而言,我们基于主分类号筛选了工业企业的绿色专利数据,并用该数据表征绿色生产技术的创新。从表7的第(4)列的回归结果来看,did的回归系数为0.0253,且在1%的水平上显著为正。这说明了实施纵向干预后,政府间的协作的确促进了企业进行清洁生产技术创新,从而实现了在生产过程中进行污染物源头控制。

七、结论与政策建议

行政边界地区是企业污染排放的聚集地,这种边界环境污染加剧了区域间发展的不平衡性,阻碍了地区向高质量发展迈进。绿水青山就是金山银山。化解边界污染不仅有助于缩小区域间的发展差距,而且也是实现环境共同富裕的应有之义。来自中央政府自上而下的纵向干预借助于权威力量有助于克服边界两侧地方政府环境治理的惰性,促使其从“以邻为壑”到“近邻一家亲”的转换,并形成相互依赖的行动者,进而在理论上有助于促进其对本地区污染企业的监管,实现环境治理的目标。为此,基于2007—2013年工业企业污染面板数据库,本文以《重点区域大气污染防治“十二五”规划》作为外生的政策冲击,运用双重差分的方法识别了自上而下的纵向干预型协作治理对行政边界地区工业企业污染排放的影响效应、异质性及其作用机制。研究发现,实施纵向干预后,通过地方政府间协作使得行政边界地区工业企业的SO2的排放降低了18.84%。进一步的,从与共同边界的距离来看,距离越远,协作效果反而增加了,这与现有研究中有关环境效应与监管距离的“距离衰减效应”相一致。在异质性方面,我们发现,在国有企业以及“财政分权”程度更高的地区协作治理减排效果更好。最后,从机制分析来看,实施纵向干预后,地方政府强化了对环境污染的注意力配置;而企业为了实现自身的“合法性”要求,也通过绿色技术创新等“源头防治”的方式降低了企业污染排放,以应对来自纵向的权威压力。一系列的稳健性检验证明了本文基准回歸结果的稳健性。基于上述研究发现,本文提出如下政策建议:

首先,应基于政策问题的属性特征选择恰当的协作类型。任何形式的协作治理都不是应对所有治理场景的“最佳实践”。在行政边界地区,以环境质量为代表的公共品的供给难以依靠地方政府间的自主协作达到区域福利最大化的目标。因此,中央政府可以依靠外在权威,实施纵向干预,如以领导干部自然资源离任考核机制等作为抓手强化政府间协作,促使地方政府将更多的注意力和资源分配到边界污染治理,弱化与约束地区污染型的工业企业向边界地带集聚和转移。其次,把握纵向干预的力度,为地方的自主协作创造条件。尽管纵向干预能够在短时间内把地方政府聚集到一起,形成跨地区的治理力量,但也存在潜在劣势。特别是当协作涉及的行动者范围较广以及治理事项不断增加时,会使地方领导人精力分散、疲于应对[60],进而降低其协作意愿。为此,中央政府应该充当“中介”作用,以增强地方政府间主动协作,强化治理主体间信任,使其真正地从行政边界地区环境福利最大化的视角出发,落实治理主体责任,弱化边界地区企业对外排污的负向溢出效应。再次,从监管距离的视角,地方政府应依托现代化的信息技术变革行政边界地区环境监管方式,从而规避边界企业的“机会主义”行为。实证研究结果进一步证明了监管距离的限制对边界环境污染治理效果的影响。上述结果在一定程度上是由于“山高皇帝远”的天然地理因素所形塑的,而数字技术的发展有助于突破这种局限。具体而言,边界两侧的地方政府可以借助现代化的信息技术手段,通过“智慧监测”实现对边界企业排污的实时排放数据进行动态监管。尤其是应该着力强化数字化情境下的联合监测与执法,通过监测信息的共享,重新建构包括边界两侧政府以及地方企业在内的利益相关方有效参与环境治理的动态响应机制,激发利益主体环境治理的积极性。最后,考虑到不同企业的性质、不同地区的财政实力的差异,一方面,中央政府应该以纵向干预下的政府间协作为契机,督促地方政府强化对污染型民营、外资企业的环境监管,防止地方政府间在边界地区实施“逐底竞争”,形成“污染天堂”;另一方面,对财政实力有差异的两个边界地区,可以在促成协作治理的同时,激励其进行区域间的生态补偿,以平衡企业环境污染排放给两侧的居民带来的生态不平等。

本文借助于大样本的数据,从微观企业的视角证实了纵向干预对治理边界污染这类棘手问题的有效性。尽管自主性协作能够最大程度地尊重参与成员的协作意愿,但自主性协作在缺乏外部行为规范的前提下,容易产生协作成员背离协作的风险。基于中央权威的纵向嵌入,通过颁布外部规范性文件使协作治理与中国特色的干部人事制度相结合,并将绩效结果作为问责和官员任命的重要依据,由此形成中央推动、地方协作的环境治理格局。但这并不意味着纵向干预是“万能”的。由于边界两侧的政府在治理资源、行政级别等方面的差异性,在协作过程中可能会出现应付协作、以文件落实文件,甚至出现强势的协作对象对弱势协作对象的“剥夺”现象,从而造成政策实施过程的偏差行为。为此,研究者和实践者要深刻把握迈入高质量发展时代协作治理的内涵,厘清不同协作治理类型的适用边界与情境,进而服务于行政边界地区的发展。

诚然,本文也存在一些尚需完善的地方,如限于数据,本文未能从更长的政策周期上考察纵向干预型政府间协作对企业污染减排的长期效应,未来的研究中,我们将进一步借助访谈法对地方政府以及企业的相关负责人进行访谈,了解他们对于边界地区污染治理的政策共识,并进一步理清企业采用清洁生产的动力机制。另一方面,本文将研究的数据限制在行政边界地区的企业,尽管这在理论上有助于我们更加精准地识别其对边界地区微观行为体的影响,但是,这也限制了我们对边界地区与非边界地区的比较研究,未来研究中,我们将使用所有数据开展比较研究,以提供更加丰富的微观经验证据。

参考文献:

[1][2][35][37] 龙文滨,胡珺. 节能减排规划、环保考核与边界污染[J]. 财贸经济,2018,39(12):126-141.

[3]马光荣,赵耀红. 行政区划壁垒、边界地区公共品提供与经济发展[J]. 金融研究,2022 (8): 55-71.

[4][16][36] ZHANG X,LI C,LI W,et al. Do administrative boundaries matter for uneven economic development? A case study of Chinas provincial border counties[J]. Growth and change,2017,48(4): 883-908.

[5]赵阳,沈洪涛,刘乾. 中国的边界污染治理——基于环保督查中心试点和微观企业排放的经验证据[J]. 经济研究,2021,56(7): 113-126.

[6][8][9][11][18] 周凌一. 纵向干预何以推动地方协作治理?——以长三角区域环境协作治理为例[J]. 公共行政评论,2020,13(4): 90-107.

[7]李辉. “避害型”府际合作中的纵向介入:一个整合性框架[J]. 学海,2022 (4): 126-134.

[10][12] 邢华,邢普耀. 强扭的瓜不一定不甜:纵向干预在横向政府间合作过程中的作用[J]. 经济社会体制比较,2021 (4): 84-94.

[13][32][43] 徐換歌,王峰. 纵向干预下的城市群协作治理何以降低雾霾污染?[J]. 公共管理与政策评论,2022,11(3): 65-79.

[14][19][21] ZHOU L,DAI Y. Within the shadow of hierarchy: the role of hierarchical interventions in environmental collaborative governance[J]. Governance,2023,36(1): 187-208.

[15]沈红波,谢越,陈峥嵘. 企业的环境保护、社会责任及其市场效应——基于紫金矿业环境污染事件的案例研究[J]. 中国工业经济,2012 (1): 141-151.

[17]SRENSEN E,TORFING J. Making governance networks effective and democratic through metagovernance[J]. Public administration,2009,87(2): 234-258.

[20]邢华. 我国区域合作治理困境与纵向嵌入式治理机制选择[J]. 政治学研究,2014 (5): 37-50.

[22]MOSELEY A,JAMES O. Central state steering of local collaboration: assessing the impact of tools of meta-governance in homelessness services in England[J]. Public organization review,2008,8(2): 117-136.

[23]BRYSON J M,CROSBY B C,STONE M M. Designing and implementing cross-sector collaborations: needed and challenging[J]. Public administration review,2015,75(5): 647-663.

[24]唐为. 分权、外部性与边界效应[J]. 经济研究,2019,54(3): 103-118.

[25][30][46]LIU Y,WU J,YI H,et al. Under what conditions do governments collaborate? A qualitative comparative analysis of air pollution control in China[J]. Public management review,2021,23(11): 1664-1682.

[26]FEIOCK R C. The institutional collective action framework[J]. Policy studies journal,2013,41(3): 397-425.

[27]COUGHLIN C C,NOVY D. Is the international border effect larger than the domestic border effect? Evidence from US trade[J]. CESifo economic studies,2013,59(2): 249-276.

[28]EMERSON K,NABATCHI T. Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: aperformance matrix[J]. Public performance &management review,2015,38(4): 717-747.

[29]PURDY J M. A framework for assessing power in collaborative governance processes[J]. Public administration review,2012,72(3): 409-417.

[31]李辉,黄雅卓,徐美宵,等. “避害型”府际合作何以可能?——基于京津冀大气污染联防联控的扎根理论研究[J]. 公共管理学报,2020,17(4): 53-61.

[33][34]易兰丽,范梓腾. 层级治理体系下的政策注意力识别偏好与政策采纳——以省级“互联网+政务服务”平台建设为例[J]. 公共管理学报,2022,19(1): 40-51.

[38]MATTEN D,MOON J. “Implicit” and “explicit” CSR: aconceptual framework for a comparative understanding of corporate social responsibility[J]. Academy of management review,2008,33(2): 404-424.

[39]KING A,LENOX M. Exploring the locus of profitable pollution reduction[J]. Management science,2002,48(2): 289-299.

[40][44][57]SUN J,WANG F,YIN H,et al. Money talks: the environmental impact of Chinas green credit policy[J]. Journal of policy analysis and management,2019,38(3): 653-680.

[41]BRANDT L,VAN BIESEBROECK J,ZHANG Y. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of development economics,2012,97(2): 339-351.

[42][58]盛丹,卜文超. 機器人使用与中国企业的污染排放[J]. 数量经济技术经济研究,2022 (9): 157-176.

[45][48]金浩,陈诗一. 地理距离对政府监管企业污染排放的影响效应研究——兼论数据技术监管的作用[J]. 数量经济技术经济研究,2022 (10): 109-128.

[47][52]BECK T,LEVINE R,LEVKOV A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The journal of finance,2010,65(5): 1637-1667.

[49]KEDIA S,RAJGOPAL S. Do the SECs enforcement preferences affect corporate misconduct?[J]. Journal of accounting and economics,2011,51(3): 259-278.

[50]DENG Y,WU Y,XU H. Political connections and firm pollution behaviour: an empirical study[J]. Environmental and resource economics,2020,75(4): 867-898.

[51]ABADIE A. Semiparametric difference-in-differences estimators[J]. The review of economic studies,2005,72(1): 1-19.

[53]LI P,LU Y,WANG J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of development economics,2016,123: 18-37.

[54]张坤鑫. 地方政府注意力与环境政策执行力的倒U形关系研究[J]. 公共管理评论,2021,3(4): 132-161.

[55]CHEN Z,KAHN M E,LIU Y,et al. The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China[J]. Journal of environmental economics and management,2018,88: 468-485.

[56]BAO R,LIU T. How does government attention matter in air pollution control? Evidence from government annual reports[J]. Resources,conservation and recycling,2022,185: 106435.

[59]HE G,WANG S,ZHANG B. Watering down environmental regulation in China[J]. The quarterly journal of economics,2020,135(4): 2135-2185.

[60]刘军强,谢延会. 非常规任务、官员注意力与中国地方议事协调小组治理机制——基于A省A市的研究(2002~2012)[J]. 政治学研究,2015 (4): 84-97.

Administrative Boundaries,Vertical Intervening-based

Intergovernmental Collaboration and Corporate Pollution Reduction

Xu Huange / Wang Feng

Administrative boundaries are valuable resources,however,the predominantly territorial administrative model has caused the establishment of border “fences” which has hindered the provision of public goods in border areas.Can top-down vertical intervention from the central government break down the border “fences” and alleviate the “border effect”? To answer this question,using Chinese industrial enterprises and industrial enterprises pollution datasets,this article investigates how top-down vertical intervention by the central government affects environmental governance of enterprises in administrative border areas in China.The findings indicate that:(1) vertical intervening-based intergovernmental collaboration could significantly reduce the pollution emissions of enterprises.At the same time,the effect tends to increase as the distance from the common border goes further.(2) In terms of heterogeneity,the effect is more pronounced for state-owned enterprises and in areas with a higher degree of “fiscal decentralization”.(3) The underlying mechanisms of the vertical intervention are the increasing attention of the local governments to the pollution issue in the border areas,and the “pollution prevention” methods taken by the corporates in response to the vertical pressure.Theoretically,this study contributes to the further understanding the effects of different types of collaborative governance,particularly the external interventions.In practice,this paper provides empirical evidence for policy makers to resolve policy implementing difficulties in administrative boundary areas through vertical and hierarchical interventions.

Administrative Boundaries; Vertical Interventions; Intergovernmental Collaboration; Difference-in-Difference; Corporate Pollution Reduction

責任编辑 方卿