家庭疾病负担对肿瘤科老年患者主要照顾者悲伤的影响研究

姚 燕

九江市第一人民医院总院肿瘤二科,江西 九江 332000

近年来,恶性肿瘤发病率呈逐年升高趋势,多数患者在确诊时疾病分期较晚。伴随着死亡的临近、患者病情的恶化,有照顾责任、不取酬劳、与患者生活在一起的主要照顾者因未来的规划无法实现而出现预期性悲伤。预期性悲伤主要是指意识到可能会失去对自身存在意义或价值的人、事物时,在调整自我概念过程中所发生的情感反应以及行为[1]。由于预料到患者即将面临死亡,同时意识到同患者之间的亲密关系即将消失,因此,预期性悲伤对于照顾者而言属于一种高度紧张及矛盾的经历。家庭疾病负担主要是指家庭成员在照顾患者的过程中所形成的经济、社会、情感、心理以及生理方面的负担[2]。对于老年肿瘤患者主要照顾者而言,由于患者病情较严重,使其长期处于高强度压力情况下,极易对其身心健康产生不利影响。本研究旨在分析肿瘤科老年患者主要照顾者家庭疾病负担对其预期性悲伤的影响因素,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2019年11月—2020年11月九江市第一人民医院肿瘤科收治的200例老年肿瘤患者主要照顾者作为研究对象,其中女108 例,男92 例;年龄30~69 岁,平均年龄(58.96±5.72)岁。纳入标准[3]:(1)全部照顾者均主要承担患者的照顾任务,在所有照顾者中每日照顾病患时间最长。(2)认知功能正常。排除标准[4]:(1)患者除患有肿瘤疾病外,近期还发生其他重大应激性事件。(2)需要领取薪酬的照顾。本研究经样本医院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法

使用家庭疾病负担量表、癌末照顾负荷量表以及预期性悲伤量表对主要照顾者开展评估,包含性别、年龄、同病患关系、照顾时间、文化程度以及家庭疾病负担等内容。通过现场分发调查量表,研究人员采用相同的指导性语言介绍开展研究的目的和注意事项,并当场将量表回收,查看量表完整性。本研究一共分发调查量表200 份,回收量表200份,有效回收率为100%。依据预期性悲伤量表得分情况将其分为预期性悲伤组(得分>27 分,n=150)和无预期性悲伤组(得分=27 分,n=50),对比两组照顾者上述临床资料,使用logistic回归分析老年肿瘤患者主要照顾者发生预期性悲伤的影响因素。

1.3 观察指标

(1)家庭疾病负担量表[5]评分。主要包含家庭成员躯体健康、家庭成员心理健康、家庭日常生活、家庭休闲娱乐活动、家庭经济负担及家庭关系,共有24项条目,其中无影响记为0 分,存在中度影响记为1 分,出现严重影响记为2分,最终得分同家庭疾病负担程度呈正比。(2)癌末照顾负荷量表[6]评分。临床主要将其应用于晚期癌症患者以及家庭主要照顾者的负荷情况判断,主要包含灵性负荷、经济负荷、生活负荷以及身心负荷,其中灵性负荷有4项内容,经济负荷有3项内容,生活负荷有3项内容,身心负荷有7 项内容,共有17 项条目,其中从来没有记为1分,总是如此记为5 分,最终得分同照顾负荷呈正比。(3)预期性悲伤量表[7]评分。主要包含完成任务、焦虑、内疚、易怒、愤怒、丧失的感觉及悲伤,共有27项条目,其中从来没有记为1 分,经常发生记为5 分,最终得分同预期性悲伤程度呈正比。

1.4 统计学方法

采用SPSS 22.0 软件进行统计分析。计数资料以例数和百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验。采用logistic回归分析老年肿瘤患者主要照顾者发生预期性悲伤的影响因素。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

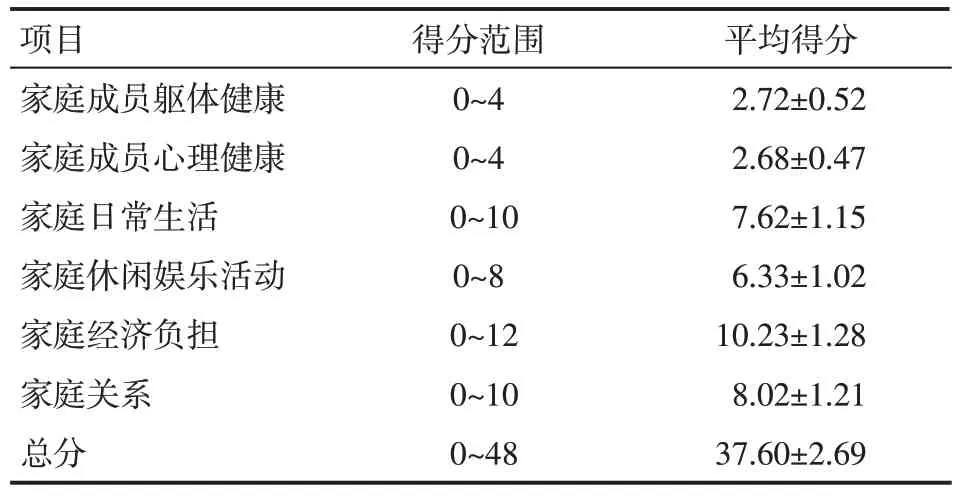

2.1 主要照顾者家庭疾病负担量表得分情况

主要照顾者家庭疾病负担量表总得分为(37.60±2.69)分,其中家庭经济负担平均得分最高,见表1。

表1 主要照顾者家庭疾病负担量表得分情况(n=200)分

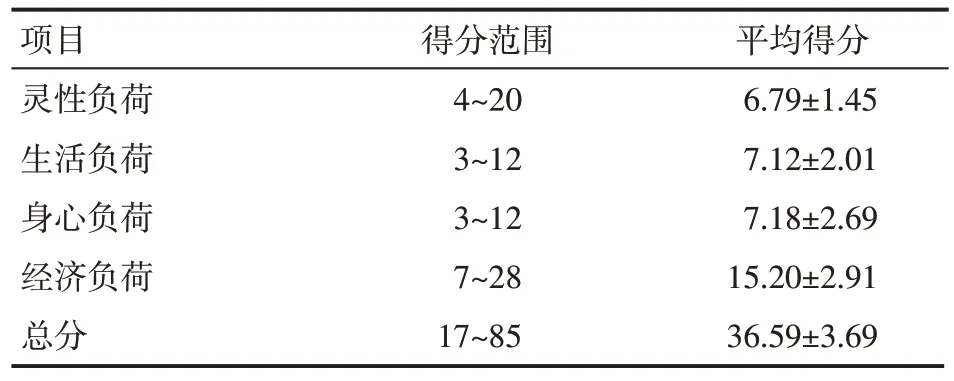

2.2 主要照顾者癌末照顾负荷量表得分情况

主要照顾者癌末照顾负荷量表总得分为(36.59±3.69)分,其中经济负荷平均得分最高,见表2。

表2 主要照顾者癌末照顾负荷量表得分情况(n=200)分

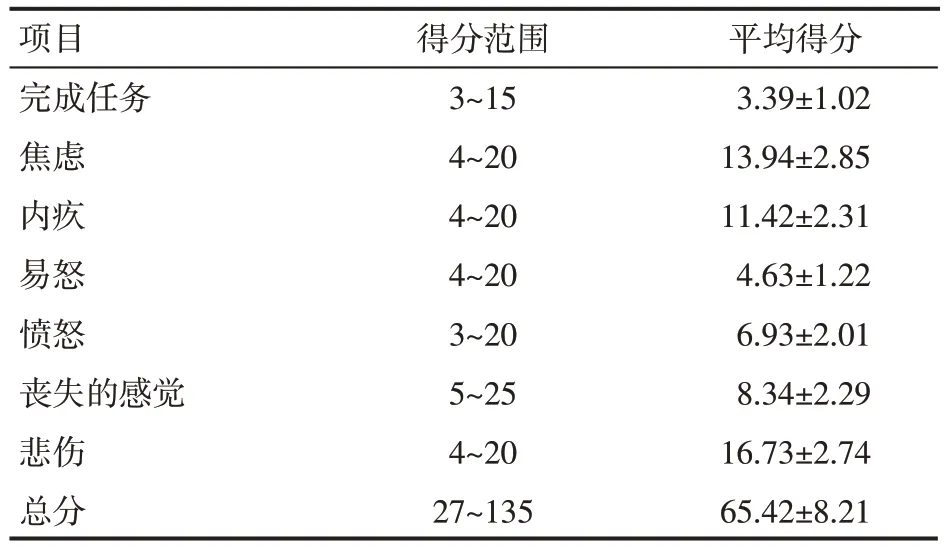

2.3 主要照顾者预期性悲伤量表得分情况

主要照顾者预期性悲伤量表得分总分为(65.42±8.21)分,其中悲伤平均得分最高,见表3。

表3 主要照顾者预期性悲伤量表得分情况(n=200)分

2.4 预期性悲伤组与无预期性悲伤组临床资料情况

预期性悲伤组与无预期性悲伤组照顾者在年龄、同患者的关系、照顾时间及家庭疾病负担方面比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 预期性悲伤组与无预期性悲伤组临床资料情况 例(%)

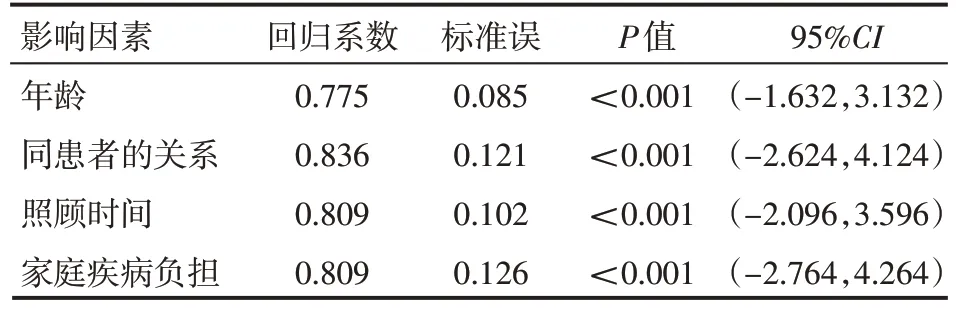

2.5 老年肿瘤患者主要照顾者发生预期性悲伤的影响因素分析

将是否出现预期性悲伤作为因变量,将照顾者临床资料作为自变量,以P<0.05 为逐步筛选变量的标准,将上述有差异项目采用logistic回归分析结果发现,年龄、同患者的关系、照顾时间及家庭疾病负担是老年肿瘤患者主要照顾者发生预期性悲伤的重要影响因素,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 老年肿瘤患者主要照顾者发生预期性悲伤的影响因素分析结果

3 讨论

3.1 肿瘤科老年患者主要照顾者预期性悲伤情况

预期性悲伤主要包含传统性悲伤以及预感性悲伤两种类型,其中传统性悲伤主要是指个体在遭受某种丧失后形成的悲伤;预感性悲伤则是指个体预感到某种即将发生的丧失而形成的内心悲伤。伴随着癌症患者病情的发展,疾病预后逐渐下降,会使照顾者承担较重的照顾负担和不良情绪影响,使其在生理、心理方面发生各种应激反应,进而产生预期性悲伤,对照顾质量产生不利影响。李佳倩等[8]研究发现,对晚期癌症患者家庭主要照顾者预期性悲伤情况进行调查发现,主要照顾者预期性悲伤得分为(83.46±16.00)分,晚期癌症患者家庭主要照顾者预期性悲伤程度较严重。本研究结果显示,在200例主要照顾者中,预期性悲伤组有150 例(75.00%),所有主要照顾者预期性悲伤平均得分为(65.42±8.21)分,其中悲伤得分最高,提示照顾者预期性悲伤程度较明显。分析其原因可能是照顾者在对肿瘤患者开展照顾时,需要将自身工作和正常生活放弃,主要承担照顾者的角色,由于无法在短期内快速适应照顾者角色,极易出现焦虑等不良情绪,进而对其身心健康产生不利影响,使其出现明显预期性悲伤情况[9]。同时,由于老年肿瘤患者多处于疾病晚期,疾病预后差,患者无法恢复至健康状态,导致照顾者悲伤情绪更加严重。预期性悲伤会使照顾者社会、行为、心理和生理等多方面出现变化,在社会方面的改变主要是对财务状况过度担忧、对社会支持的感觉迟钝以及社会孤立等表现;在行为方面的改变主要是持续过度活动以及注意力涣散等,症状严重者甚至可有自残以及自杀等过激行为;在心理方面的改变主要是对未来的无助、内疚、解脱、绝望、抑郁、焦虑以及恐惧等;在生理方面的变化主要是机体健康状态恶化,例如出现心悸、肢体疼痛、入睡困难、胸闷憋喘以及食欲不振等现象[10]。上述各方面的变化会导致照顾者生存质量明显下降,严重者会延长其丧失亲人后的哀伤期,使其出现不良的沮丧结局。

3.2 肿瘤科老年患者主要照顾者预期性悲伤的影响因素

癌症患者主要照顾者预期性悲伤的影响因素较多。在郝楠等[11]的研究中,对晚期癌症患者主要照顾者预期性悲伤情况进行分析,结果发现宗教信仰、性别、患者自理程度、领悟社会支持以及与患者关系是影响其预期性悲伤水平的重要因素。本研究结果显示,年龄、同病患关系、照顾时间以及家庭疾病负担是肿瘤科老年患者主要照顾者出现预期性悲伤的重要影响因素。分析其原因在于:(1)年龄。照顾者年龄越大,其自身机体素质水平越差,体力方面也有明显下降,在照顾生活无法自理的患者时,需要承担较大压力,增加其疲乏感。此外,年龄较大者应变能力和心理调节功能有所下降,当遭遇严重应激状态时无法有效、积极地面对,极易出现焦虑、悲伤等情绪[12]。当面对患者较大的照顾压力时,通常会心有余而力不足,同时在新鲜事物方面的接受能力不足,针对医护人员提供的健康宣教接受程度不佳,无法较好的完成照顾任务,导致年龄偏大的照顾者出现身心疲惫,自信心下降,从而对病患治疗产生怀疑,预期性悲伤情况较严重[13]。(2)同患者的关系。照顾者同患者之间的关系以及其同患者间的亲密程度差异均会对其预期性悲伤情绪形成一定影响。亲密关系主要是指个体间的感受、思想以及其关系内的行为间存在的某种联系[12]。当照顾者同患者亲密程度越近时,其容易产生共情,当患者在忍受肿瘤疼痛时,照顾者可有相同感受,因此悲伤情绪较明显[14]。对于肿瘤科老年患者而言,当其同照顾者之间关系较亲密时,其家庭的各项情感反应处理功能相对健全,在该种家庭中,照顾者能够形成与各项刺激相同的情感反应。故而,照顾者同患者的亲密程度可一定程度上影响其预期性悲伤的形成。(3)照顾时间。当照顾时间较长时,主要照顾者需要承担的压力也有明显增大。当患者病情发生进一步恶化时,会使照顾者出现挫败以及失落感,进而加重其悲伤情绪[15]。(4)家庭疾病负担。肿瘤患者需要高昂的治疗费用,加之照顾者在承担主要照顾者角色时通常需要将原本工作辞去,会进一步减少其家庭收入,增加支出,使得家庭经济压力明显增大[16]。在付出较多金钱以及时间等前提下,患者预后仍较差,会使其出现抑郁、悲伤等不良情绪。

3.3 肿瘤科老年患者主要照顾者预期性悲伤的干预措施

(1)心理干预。开展心理干预的方式可分成网络、电话和面对面干预。在干预措施方面可分成团体心理治疗、个人人际关系治疗、暴露疗法、认知重建以及认知行为治疗。干预内容方面包括回顾人生、音乐疗法、写日记、提供悲伤辅导以及支持性心理治疗等[17]。(2)药物干预。当前临床一般选择5-羟色胺再摄取抑制剂,常用的有西酞普兰,主要是通过抑制突触间隙5-羟色胺再摄取而产生临床疗效,在改善抑郁症状方面具有良好效果。(3)支持干预。医护人员需对主要照顾者所承受的照顾负荷压力表示理解以及同情,同时予以部分力所能及的支持以及帮助,在治疗时尽可能选择价格相对低廉的药物。(4)针对照顾者数量较多的家庭,可依据医院陪护时间要求及时安排,建议其开展轮流照顾模式,同时协助其合理安排照顾时间,尽可能节省照顾者时间以及人力[18]。

综上所述,肿瘤科老年患者主要照顾者存在较为明显的预期性悲伤情况,家庭疾病负担是影响其预期性悲伤的重要因素,可通过减轻其家庭疾病负担,对其预期性悲伤水平进行调节,促进照顾者身心健康恢复。