创新型城市试点对产业结构高级化的影响

罗文浩

摘 要:我国创新型城市试点政策始于2008年,随后国家发改委和科技部分批次推进该试点政策,同时我国城市产业结构也有着变化的趋势。将创新型城市试点看作一项准自然实验,把陆续被确立为试点的地级市作为实验组,选取我国283个城市2008-2021年的与产业结构息息相关的数据,构建多期双重差分模型(多期DID)。研究发现,创新型城市试点政策的出台及陆续跟进对相关试点城市的产业结构高级化水平有显著的提高,且结论通过了倾向得分匹配的双重差分模型(PSM-DID)、两阶段多期双重差分模型(Two stage DID)等稳健性检验。基于结论,提出如下建议:提高政府服务质量,积极推动城市创新建设;整合创新资源,加强创新活动的基础;积极鼓励校企合作;完善创新制度,确保创新体系有序运行。

关键词:创新型城市;试点政策;产业结构;双重差分模型

中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.16723198.2023.16.011

0 引言

当前中国经济正面临着从高速发展态势向高质量发展新常态转型,随着中国经济逐步走向成熟阶段,其增速逐渐放缓,而产业结构则更加优化。因此,如何实现产业结构高级化,显然成为中国各区域及城市发展的一个关键问题。

建设创新型城市是国家创新驱动发展战略的重要组成部分,也是提高自主创新能力、建设创新型国家的重要突破口和切入点。有些学者从创新型城市试点政策对地区和城市整体经济的影响效应出发,而另一些则更加关注该试点政策对微观企业的作用。

一方面,通过李政和杨思莹的研究可以得知,该试点政策可以显著提高城市创新水平,且对城市创新水平的促进作用还表现出一种先增强后减弱的特征。聂飞、刘海云则认为:中国的多期创新试点政策的实施显著促进了我国FDI质量提高。曾婧婧等的经过计量研究得出,创新试点政策对试点城市的创新绩效具有积极提高作用。

另一方面,晏艳阳、谢晓锋则采用了新方法——三重差分法,并企业角度出发进行分析,得出了该试点政策可以使得试点区域范围内企业创新投入产出的显著增加的论断。刘佳等以企业创新产出为研究对象对上述试点政策的政策效应进行评估,结果显示,试点政策对创新产出确实起到实质性调整作用。

综上发现,已有研究分别从宏微观两方面对城市创新与试点政策实施进行了研究,但在创新型城市试点政策与城市产业结构高级化的影响效应这一角度的研究还较为少见。

1 研究设计

1.1 研究假设

创新型城市试点政策的实施对产业结构高级化的影响如下:

(1)促进技术创新:政策鼓励企业增加研发投入,提高技术水平和研发能力,从而推动新技术的应用和创新,加速产业升级,促进产业结构高级化。

(2)优化产业结构:政策促进城市产业结构的调整和优化,鼓励发展高附加值产业,同时削减传统产业的比重,提高产业结构的高级化水平,使经济发展更具活力和竞争力。

(3)增强城市竞争力:政策增强城市的创新能力和竞争力,吸引更多高端人才和优秀企业,推动城市的经济发展和产业结构高级化,打造具有国际竞争力的城市群,提升中国在全球经济中的地位。

(4)提高就业质量:产业结构高级化带来更多高技能、高收入的就业机会,改善劳动力市场的结构,同时推动企业提高生产力和效率,增加就业机会和就业质量。

(5)推动区域协调发展:政策推动城市与周边地区的协调发展,实现区域经济的均衡发展,提高中国区域经济的整体水平,推动产业结构高级化和转型升级。

综上所述,创新型城市试点政策的实施对中国产业结构的高级化和转型升级起到积极的促进作用,提高城市和地区的竞争力,改善就业质量,推动区域经济的协调发展。

基于此,研究假设如下:

H1:从2008年开始的多期创新型城市试点政策能促进中国城市产业结构高级化发展。

1.2 模型构建

研究采用了多時期差分法(DID)建立模型,具体如下:

IUgpit=βgpDgp+β1Xit+λg+γp+εgpit

式中,i为城市个体,t为年份,g为组别group,若个体i处于group0,则意味着它在所有时期p内都为控制组,若个体i处于group1,则意味着其从第一期开始为处理组,IUgpit为因变量,即产业结构高级化;Dgp为核心解释变量,代表创新型城市政策在g组别p时期是否实施,,若βgp回归系数为正,可以得出政策实施促进了产业结构升级的结论,反之结论则是创新城市试点阻碍了产业结构升级;模型还包括一系列城市层面的控制变量Xit;λg和γp为组别固定效应和时期固定效应,来控制城市个体因素和时间变化因素对结果的影响;εit为不可观测的随机误差项。此外,由于政策的持续实施,不同地区和层次的城市可能受到全国创新型城市建设政策力度的差异,从而导致结果的偏差。

因此本文也将使用两阶段多期双重差分模型尽量削弱异质性对平均处理效应的影响。两阶段多期双重差分(Two stage DID)即分为两个阶段:

第一阶段,估计一个无处理结果 (Dgp=0) 的多期双重差分模型:

IU0gpit=β1Xit+λg+γp+εgpit(1)

可得控制变量,组别效应和时期效应的估计量:β1Xit︿、λg︿和γp︿。

第二阶段,从观察数据中消除组别与时期差异可能带来的偏误影响,所得余值与处理变量回归,得到βgp,模型如下:

IUgpit=IUgpit-β1Xit︿-λg︿-γp︿=βgpDgp+εgpit(2)

1.3 变量选取

(1)因变量是产业结构升级程度(IU)。它是通过第三产业产值与第二产业产值之比来衡量的,数值越高表示产业结构升级程度越高。

(2)核心自变量是创新城市的虚拟变量(D)。如果某个城市在特定年份参与了创新试点,则其值为1,否则为0。

(3)控制变量:基于先前的研究,选取了六个变量并进行控制,以全面考虑影响产业结构升级的主要因素。①政府干预(gov):地方政府在区域发展中发挥着重要作用。采用财政支出与GDP之比来表征政府干预。②开放程度(Open):FDI可以通过技术溢出促进产业结构升级。采用外商直接投资与GDP之比来控制这种影响。③人口密度(density):采用城市总人口与城市行政区总面积之比来测量人口密度。④经济发展(pgdp):采用城市人均GDP。⑤人力资本(Edu):高素质人力资本有助于技术创新和企业管理。采用每万人口大学生数来衡量这个变量。⑥金融发展(Fin):金融发展水平通过存贷差来衡量,即存款余额与贷款余额与GDP之比。

1.4 数据说明

参照霍春辉的做法,根据国家科技部的《国家创新型城市创新能力评价报告2021》,截至2022年,共有78个城市开展创新型城市建设,城市层面数据均源自《中国城市统计年鉴》等。

由于昌吉、石河子市为县级市,数据无法可靠获取,深圳作为单独试点的城市,且深圳有着特区的身份,享有很多的政策,不能够找到一个合适的控制对象,体现不出创新政策的效果。因此去除昌吉、石河子两个县级市,去除2008年开始的深圳市试点,处理组为75个,控制组为共208个。

2 实证分析

2.1 逐步回归结果

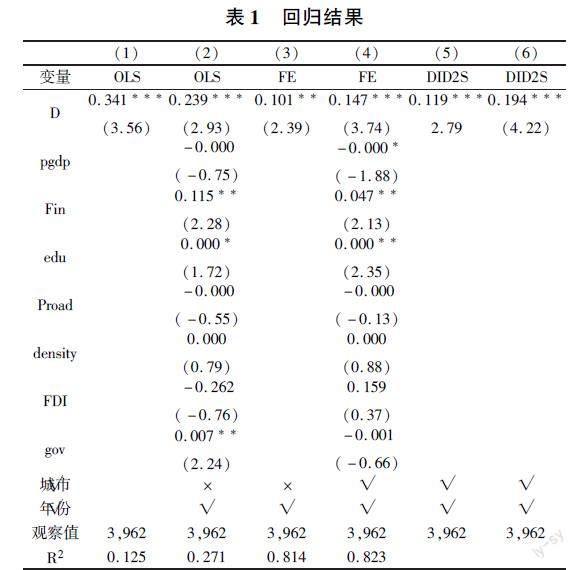

基准回归结果见表3,其中(1)、(3)、(5)是未纳入控制变量时的模型回归结果,(2)、(4)、(6)是纳入控制变量时的模型回归结果。表3中(1)和(2)列为采用普通OLS模型得到的估计结果,(3)和(4)为采用双向固定效应得到的多期DID估计结果,(5)和(6)为使用两阶段DID模型回归得到的估计结果。

从(2)中估计系数可见,在加入一系列控制变量后,核心解释变量D的系数为0.239,虽相较于(1)的系数有所降低,但仍在1%的水平下显著,表示控制变量的存在并未影响其显著性。

通过使用三种不同的回归方法,即普通OLS、双向固定效应和两阶段多期DID,得到的结果表明,中国从2008年开始的多期创新型城市试点政策的确立对中国区域及城市的产业结构高级化发展产生了显著的、正向的作用。三种方法都得到了正的政策效应系数估计值,并且这些系数的显著性水平都达到了1%。这表明,创新型城市试点政策的确立对产业结构高级化发展具有重要正向促进作用。

另外,为了更加准确地评估政策效应,还采用了双向固定效应和两阶段DID等修正异质性的方法。通过比较模型(4)和模型(6)的估计结果,我们可以得出創新型城市试点政策确实促进了产业结构高级化发展的结论。这种修正异质性的方法可以消除模型中可能存在的异质性问题对结果的影响,使得结果更加准确可靠。

2.2 平行趋势检验

平行趋势检验是使用DID方法所必备的检验,在多期DID依然需要参考平行趋势检验。由于该政策为多期试点,且在不同城市实施时间存在差异,因此无法使用传统的差分DID方法进行检验。为解决这一问题,可以参照事件研究法的思路,采用虚拟变量法进行分析。

通过这种方式,可以比较准确地估计政策对于不同城市的实施效果,并排除其他因素的干扰。这种方法可以帮助我们更好地了解政策对城市创新发展的影响。

2.3 PSM-DID

使用PSM-DID方法进行回归分析可以使得实证结果更加稳健,因为它可以通过匹配处理组和控制组,减少因控制变量不完备或者存在其他的异质性而引起的偏差。使用1∶4近邻倾向得分匹配的方法来匹配处理组和控制组,以获得更加接近的组间特征,得到更加准确的政策效应估计。同时,在进行倾向得分匹配后,再次使用普通OLS、双向固定效应、两阶段多期DID共3种方法进行回归分析,以检验创新型城市试点政策的效果是否得到支持。

综上所述,使用PSM-DID方法可以在处理因果推断问题时有效减少自选择偏差等因素带来的影响,实证结果是稳健的。

3 主要结论及启示

研究将创新型城市试点视为一项准自然实验,采用多期DID模型对这些城市在2008-2021年的面板数据进行研究,以评估这一试点政策对试点城市地区产业结构高级化的影响效应。

创新型城市建设政策的实施对产业结构高级化的平均影响效应为0.119,且在1%水平正向显著。该结论建立在PSM-DID、两阶段多期双重差分模型等一系列稳健性检验基础上,表明该计量结果是稳健的。

基于以上结论,为了加强城市创新建设,促进城市结构高级化发展,应该采取以下措施:

(1)积极推进城市创新建设,打造具有国际竞争力的创新城市。

(2)整合创新资源:整合政府、企业和高校等各方资源,建立创新联盟,形成合力,加强创新活动的基础,推进城市创新建设。

(3)加强校企合作:积极鼓励高校和企业开展深度合作,形成良好的产学研联合格局,促进科技成果转化和应用,推动城市创新发展。

(4)完善创新制度:建立健全的创新政策体系,制定科技创新激励政策,促进创新创业人才引进和培养,确保创新体系有序运行,为城市创新建设提供制度保障。

参考文献

[1]黄群慧.“新常态”工业化后期与工业增长新动力[J].中国工业经济,2014,(10):519.

[2]辜胜阻,杨嵋,庄芹芹,等.创新驱动发展战略中建设创新型城市的战略思考——基于深圳创新发展模式的经验启示[J].中国科技论坛,2016,(9):3137.

[3]李政,杨思莹.创新型城市试点提升城市创新水平了吗?[J].经济学动态,2019,(8):7085.

[4]聂飞,刘海云.国家创新型城市建设对我国FDI质量的影响[J].经济评论,2019,(6):6779.

[5]曾婧婧,周丹萍.区域特质、产业结构与城市创新绩效——基于创新型城市试点的准自然实验[J].公共管理评论,2019,1(3):6697.

[6]晏艳阳,谢晓锋.区域创新政策对微观主体创新行为的影响——基于创新型城市建设的研究[J].财经理论与实践,2019,40(6):28.

[7]刘佳,顾小龙,辛宇,等.创新型城市建设与企业创新产出[J].当代财经,2019,(10):7182.

[8]GardnerJ.Two-stage differences in differences[J].arXiv preprint arXiv:2207.05943,2022.

[9]De Chaisemartin C,d'Haultfoeuille X.Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects[J].American Economic Review,2020,110(9):296496.

[10]刘冲,沙学康,张妍,等.交错双重差分:处理效应异质性与估计方法选择[J].数量经济技术经济研究,2022,39(9):177204.

[11]霍春辉,田伟健,张银丹,等.创新型城市建设能否促進产业结构升级——基于双重差分模型的实证分析[J].中国科技论坛,2020,(9):7283.