“大食物观”视域下“食品化学”课程思政建设路径与思考

叶 华 李占明 钟建军 张晓伟

(江苏科技大学粮食学院,江苏镇江 212100)

民以食为天,食以安为先。粮食关乎国运民生,粮食安全是国家安全的重要基石,也是治国安邦的头等大事。早在20 世纪90 年代,习近平同志在宁德工作期间,就如何脱贫致富、加快发展等方面进行了深入思考,首次提出了大粮食观念。他说:“现在讲的粮食即食物,大粮食观念替代了以粮为纲的旧观念”[1]。2015 年习近平同志在中央农村工作会议上又明确提出“树立大农业、大食物观念”,随后“大食物观”被写入2016 年中央一号文件。2017 年,习近平总书记在中央农村工作会议上指出:“老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念,树立大农业观、大食物观,向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源”。2022 年3 月,习近平总书记在政协联组会上再次明确要树立“大食物观”理念,强调在确保粮食供给的同时,保障肉类、蔬菜、水果、水产品等各类食物有效供给,缺了哪样也不行。

30 多年来,从“大粮食观念”到“大食物观”理念,这不仅是一个与时俱进的观念转变,也是一个内涵丰富的观念创新,背后更是一以贯之的战略定力。习近平总书记不仅拓宽了传统的粮食边界,更进一步丰富发展和完善了“大食物观”体系。

全国政协委员陈萌山认为,习近平总书记提出的“大食物观”是以创新为支撑、协调为原则、绿色为前提、开放为手段、共享为目标,充分体现了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念。因此,从根本上说,“大食物观”的基础是粮食但不唯粮食,“大食物观”不仅包含了数量安全,更包含了质量安全,其出发点和落脚点是更好地满足人民美好生活需要,让人民吃得更好、吃得更健康[2,3]。树立“大食物观”意识是当前乃至今后一段时间的主要任务和发展方向。

目前有关“食品化学”课程思政建设的研究较多,主要集中在金课建设[4]、新工科[5-6]以及互联网+[7]等背景下的探索,但尚未见基于“大食物观”视域下的课程思政建设方面的研究。在“大食物观”背景下,可开展食品专业课程思政建设,以满足新时代对食品科技人才素质培养的要求,从而建设一支有爱国情怀、有责任担当、有创新意识、有科学素养的“四有”新型高素质食品专业人才队伍,为我国食品工业健康发展、社会和谐稳定保驾护航。文中以“食品化学”课程为例,从主阵地、先行地和主渠道3 个方面探讨了“大食物观”视域下课程思政建设的路径与方法,为提高思政育人实效提供思路和借鉴。

1 课程思政教育是食品类高校落实“大食物观”的主阵地

习近平总书记在2016 年全国高校思想政治工作会议上强调,要用好课堂教学这个主渠道,各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。同年教育部下发的《关于加快建设高水平本科教育,全面提高人才培养能力的意见》中明确提出强化课程思政和专业思政。2020 年6 月,教育部专门印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,正式全面推进课程思政建设。因此,加强高校课程思政建设是落实习总书记关于教育重要论述和全国教育大会精神,最终落脚到立德树人这个根本任务的战略要求[8]。实现中华民族伟大复兴,落实“大食物观”,不仅是食品人才越多越好,更重要的是高素质德才兼备型食品人才越多越好。

众所周知,人才是科技发展的第一资源和第一推动力,科技进步和创新要依靠人才,人才培养要依靠教育。因此,要落实“大食物观”,就迫切需要培养和培育“四有”新型高素质食品科技人才。课程思政是对新时代中国特色社会主义教育理论体系的生动实践,是我国高等教育在党的十八大所确立“把立德树人作为教育的根本任务”的时代背景下产生的对育人模式和机制新的教育教学理念。其目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持知识传授和价值引领相结合,运用可以培养大学生理想信念、价值取向、社会责任题材与内容,全面提高大学生明辨是非、实践创新的能力,将学生培养成德智体美劳全面发展的德才兼备型人才。因此,在食品专业课程教育中开展课程思政教育,有利于培养适应“大食物观”要求下的“四有”新型高素质食品科技人才。

2 “食品化学”课程是食品类专业践行“大食物观”的先行地

“食品化学”是一门研究食品的化学组成、特性,以及食品在加工、贮藏过程中发生化学变化的课程,兼顾理论和应用,在食品学科领域中具有重要的基础地位。它既是有机化学、生物化学等前期基础课程的知识延伸,又是食品工艺学、食品营养学等专业课程的理论基础,在食品专业科技人才培养体系中具有承上启下的桥梁作用[9]。作为食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等食品类专业的核心基础课和必修课,“食品化学”课程一般在大学二年级开设。这主要是由于学生刚高中毕业生,思想尚不成熟,分析和辨别问题的能力不强,而大学低年级正是学生世界观、人生观和价值观最佳的塑造时期。同时,相对于后续其他专业课程及选修课来说,“食品化学”又是食品类专业学生进入大学后接触时间最早、覆盖最全的一门专业课程。因此,“食品化学”课程是食品类专业践行“大食物观”的先行地,在“食品化学”课程教学过程中融入“大食物观”理念,深入开展课程思政教育,不仅能够较早地帮助学生厚植家国情怀和食品文化自信,还能激发学生的奋斗意识和担当意识,达到提高课程思政实效性的目的。

3 挖掘思政元素是“食品化学”课程思政落实“大食物观”的主渠道

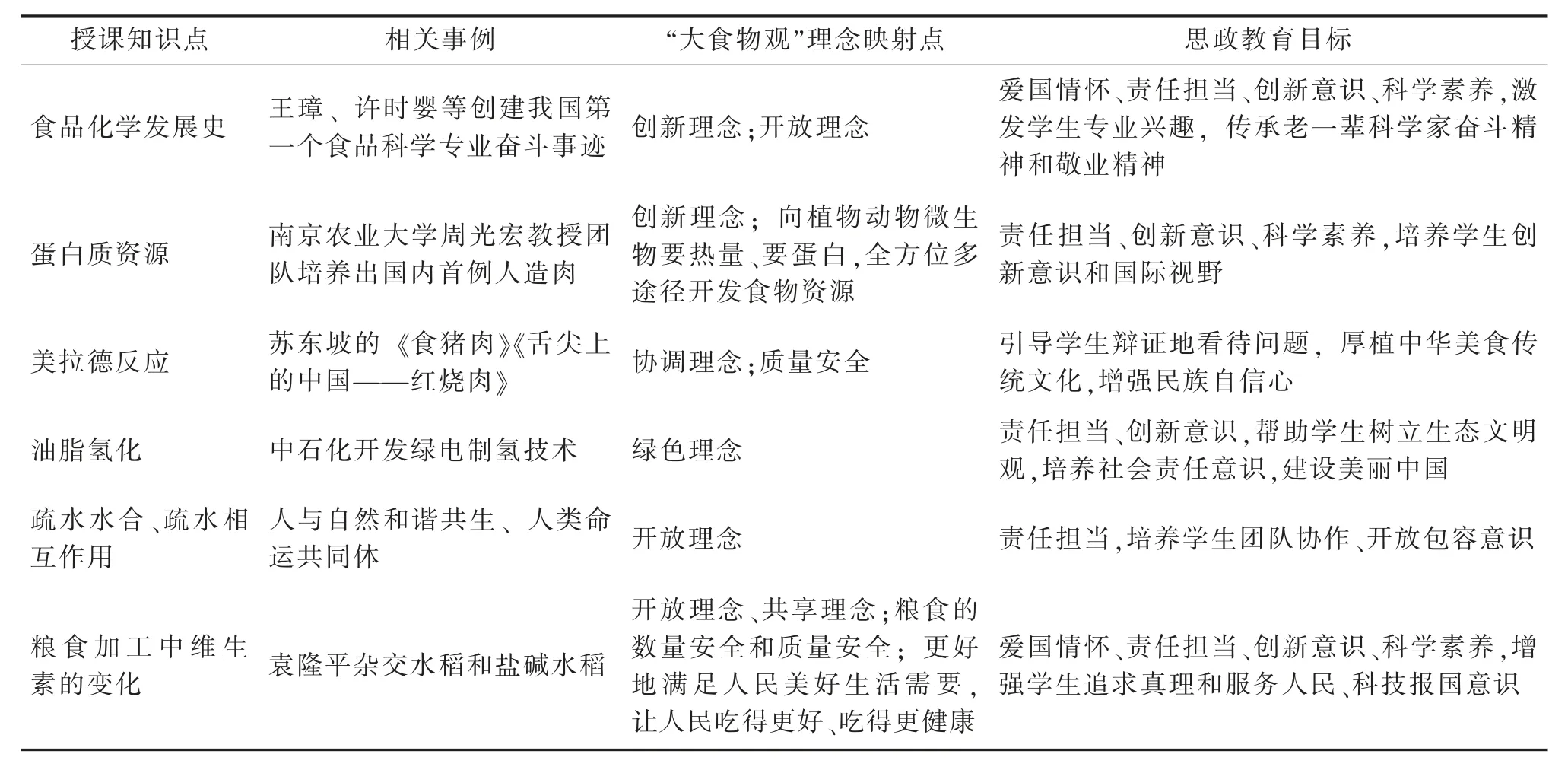

目前,已有很多学者挖掘了相关思政元素,开展了“食品化学”课程思政的探索与实践,并取得了一定的成果[10-12]。习近平总书记提出的“大食物观”拓宽了传统的粮食边界,可从更广、更全面的维度理解粮食安全,为食品科技人才培养培育注入新的要求。因此,在挖掘思政元素时要紧密结合“大食物观”的出发点和落脚点,紧密结合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,明确思政育人目标,加强顶层设计和体系构建,通过事例的形式展现食品科技魅力,达到课程思政效果。如在讲解蛋白质时融入“创新”理念,通过讲身边故事的方式介绍南京农业大学周光宏教授带领团队不懈努力,最终研发出我国首例人造培养肉的感人事迹,从而激发学生对生物技术创新和生物合成食物产业的兴趣。除此之外,介绍美拉德反应时融入“协调”理念,介绍油脂氢化知识点时融入“绿色”理念,介绍疏水水合和疏水相互作用知识点时融入“开放”理念,介绍粮食加工中维生素的变化知识点时融入“共享”理念等,详见表1。这些理念的融入也不是单一的,而是多方位的、交叉的。如融入“共享”理念时,可介绍袁隆平团队的杂交水稻和去镉水稻研究事迹,让学生了解到其研究成果不仅解决了我国的粮食数量安全危机和世界的饥饿难题,更有效解决了环境污染和水稻的质量安全问题,体现了袁隆平先生的大爱和无私。

表1 “食品化学”课程“大食物观”理念思政元素融入点设计

通过充分挖掘基于新发展理念的“食品化学”思政元素,结合观影点评、分组讨论、文献查阅以及案例研讨、翻转课堂等形式,丰富课堂教学活动,激发学生学习兴趣,引导学生积极思考,以润物细无声的方式贯彻“大食物观”理念;利用雨课堂、学习通等平台加强线上线下互动,可有效提升思政教育效果。

4 结语

课程思政是一项与时俱进的工作,需要结合不同时期、不同形势推进,推行“大食物观”是当前乃至今后一段时间的主要任务。因此,基于新发展理念,全面挖掘“大食物观”思政元素,对“食品化学”课程的思政课程建设进行的探讨,可以帮助学生树立职业认同感,提升课程思政教育的针对性,使更多学生拥有爱国情怀、责任担当、创新意识和科学素养,为实现人民吃得更好、吃得更健康服务。