想象力与中国电影的“元语言”:基于清末民初幻灯与电影在沪放映的考察

郑 炀

从电影舶来到走向成熟并逐渐民族化的过程中,中国电影观众作为文化惯习的观影活动是在何种空间并以何种方式形成的?自《中国电影发展史》问世以来,电影史学界为之编织了一条从茶园、商业戏园、公用私园,直至固定电影院的发展脉络。不过这个具有较强的“进化论”特质的三段式图解较易遮蔽这些版块内部的复杂性,并不利于对各环节中的细部特征进行精确把握。其中的关键问题就是,彼时电影观众在茶园、公用私园的观影活动中究竟形成了何种媒介素养,才使他们得以迈入电影院中成为现代的电影观众?这显然是仅凭三段式图解无法回答的问题。此外,电影观众的“凝视”决定了电影影像的生产方式,尤其是在电影作为一种新媒介诞生之初,语言结构尚未成型的初始阶段。换句话说,在电影语义成型、从一种舶来的杂耍之物迈向足以表征中国气质和中国思想的艺术过程中,观众的参与方式及观影经验的形成过程就成为必须推究的议题。

这促使我们必须回顾和阐明19世纪90年代中期电影初到上海时的具体放映形态,以及在电影舶来之前早已风靡沪埠的幻灯放映。因为幻灯与电影原初的放映形态,既决定了晚清电影诞生期上海观众对电影的接受方式,也决定了为适应这些电影“初体验者”的审美习惯而制作的第一批电影的呈现形式与语义结构。因此,本文将首先回溯至“电影前史”的幻灯时代,分析晚清幻灯放映中科学主义与煽情主义的结构与组成,并以此来注解电影舶来之初观众“天然”挟带的审美经验的构成;其次,借鉴从幻灯到电影的媒介跨越模式,将清末民初时代其他与电影“相邻”的媒介归纳至电影语义成型的过程当中,从而指出中国电影与观众共生的重要特性,进而厘清早期中国民族电影美学形式形成的源流。

一、“圆形的银幕”:科学主义“裂隙”中的想象力

作为一种视觉文化装置的幻灯,无意识地为电影的形成进行了准备,这种准备既体现在放映形式上,同时也体现于接受方式上。在电影舶来上海之前,幻灯早已风靡沪埠,二者甚至在一段时期内共享“电光影戏”这一名称。清末,人们认为幻灯与电影的区别仅在于画面是否动态。孙玉声曾在《退醒庐余墨》中写道:“电光影戏,清同治间已有之……至光绪末叶,福州路茶寮中,有映活动电光影片者,张四五尺见方之白布幕为之,则人物皆能行动,观者诧为得未曾有。”1从幻灯放映形式上而言,台前张挂布幄,放映时灯火尽熄,机器中射出“电光”的基本要素与电影已非常相近。2这使我们注意到,幻灯的媒介内部组合形式与电影存在极强的亲缘性,那么将幻灯放映作为电影放映的“前史”来考察则更易于透视电影初到上海之际清末上海人对这一以电气驱动的“现代性”之物的认识。

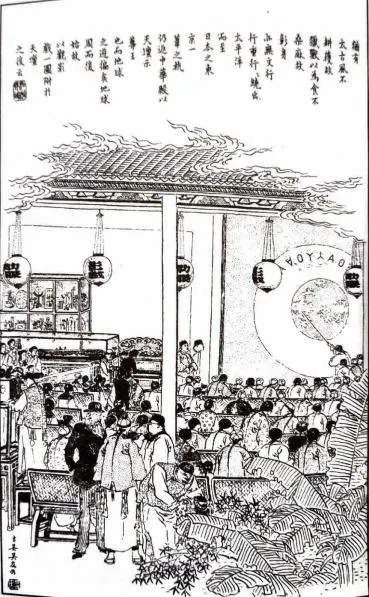

在当时沪上最有影响力的许多幻灯放映活动中,以近代知识普及为目的之放映最为常见。1881年11月21日夜,上海圣公会的牧师颜永京、吴虹玉以赈济贫民为目的在位于“英租界四马路元芳花园北首”的格致书院举行了幻灯放映会,内容包括“泰西各国都城以及名胜之地”的“影戏图”80余幅,颜永京负责解说并有人配乐。3这次放映活动历时一个多月,12月初移至四马路震源洋广货店旧址继续放映,其间还多次换片“一洗雷同之弊”。4根据宣传广告,这次放映主要是“以游历地球为宗旨”,而且还兼“演游戏数事”,如“野人换头”“牙医手术”“劝人戒烟”“误踩捕鼠器”“野人饕餮”“因猫发迹”等,这些影片均拥有一定的情节性。5在放映“游历地球”内容时,颜永京还特地使用了圆形银幕来增强观众的沉浸感(如图1)。6可见,这时依赖“影戏图”叠加而形成蒙太奇效果的幻灯放映不仅展现了早期影像的叙事性可能,并以此与再现诸国名胜的圆形银幕共同构成了早期的影像奇观。这种通过影像呈现使观众“相与拍手叫绝”的新兴媒介,带给了电影发明之前的晚清上海观众未曾有的兴奋。

图1 .影戏同观

幻灯放映内容所体现的娱乐与理性启蒙交织的混杂文化形态最终延伸至电影。但是不少研究者似乎更愿意强调幻灯放映传播普及科学理性知识之主轴,以此与注重杂耍性的电影拉开距离。7在菅原庆乃的研究中反复指出下述观点,即幻灯与电影带来的冲击感是因为其技术形式上的全面更新。它们均是依靠先进的光学技术而诞生的近代文明的产物。在她看来,电光影戏之“光”就不再仅是科学技术的象征,同时也意味着“启蒙”(enlightenment)。8不过这一认识必须尊重的前提是,现实世界通过幻灯得到再现或幻灯机通过帷幔幕布这一“界面”呈现(representation)了现实,并且“呈现”意味着基于现代性经验的“技术理性”对现实世界进行了还原。

这种观点不无道理。因为,科学主义的现代性规训了幻灯放映的主要内容及其技术手段。颜永京的放映内容中有关西方诸国名胜和风土民情的影像,是按照轮船从上海出发经印度洋、苏伊士运河、地中海至欧陆,再经美洲、大西洋、日本再返回北京的自然地理路线顺序依次展现的,这一顺序恰恰体现了幻灯放映内容中的科技理性主轴和科学传播功能。通过民众的认知视野在放映中得到拓展,才得以形成以现代性视角对上海与西洋都会进行比较的先决条件和“群众基础”。

然而,在这一现代性经验中却显露着鲜明的“裂隙”。在这个裂隙之中,感性与官能、猎奇与欲望、玩世与娱乐同科技理性主导的现代性并存。除科学理性之外,幻灯还与近代都市的现代性刺激体感息息相关,并与幻灯观众对“泰西诸国名胜”的朦胧认识相联,从而幻灯放映在科学主义审美观念的裂隙中产生了强调刺激性的煽情主义。证据在于,这时的幻灯放映内容并非以客观呈现为唯一要义,而是不可避免地为“游历地球”插上了想象的翅膀。首先,受到当时放映技术限制,由于“影戏灯”温度甚烈,并不能直接投映照片,“每入一片约不过历五分时,即便取出,恐迟留过久则灯甚烈烘煏其玻璃片”,相应的放映介质大多是事先写绘好图画的玻璃板,“其画片系画于玻璃片上者绘成之后,用透明胶质似玻璃者敷上一层”;9其次,既然“画片”最终由画家完成,那么写绘在玻璃板上的图画就并非完全是画家根据照片或游历见闻创作,也有不少是依据他人口述凭借想象加工而成;最后,为了呈现“游历地球”的特定主题,颜永京使用了接近地球形状的圆形银幕进行放映,这种银幕形态揭示了一种以观众位置及观众之体验为中心的放映结构,圆形银幕与想象力一起构成了科学主义之下煽情性的重要呈现方式。

那么,这些用于科学传播和普及的“画片”,真的是画家根据主观想象写绘的吗?在颜永京放映结束两个月后,《申报》上刊登了反映此次放映活动“画报出售”的广告,所售者即《点石斋画报》的“己集第六期”,目的是由于“未经寓目者不知凡几”,故“本斋特请吴君友如一手绘成十六幅,俾留此雪泥鸿爪与海内君子同观焉”。10根据“画报”的图画展示,我们得以管窥颜永京相关放映的具体形态及内容,并且可以借此一探晚清上海幻灯画家的丰富“想象力”。例如,在这十六幅绘图中有一幅名为“狮庙千年”(如图2),表现的是埃及金字塔和狮身人面像,图注上写道:“国门外王冢累累,悉锐。其巅有古庙一所,就石穿凿之,其庙外向之处凿一绝大面目,似狮形,鬼斧神工,盖千百年前迹也。”11就文字描述上来看虽说比较准确,但图像与实物的差异则不可谓不大,所有的金字塔尖都被画成哥特式的锐角,而狮身人面像则看起来像是一只长着猫脸的怪物。又有一幅图名为“庙蓄训猴”(如图3),写绘的是今尼泊尔加德满都境内的苏瓦扬布寺,该庙“庙貌崇闳,中豢无数猴,土人奉之以为神”12,而图中所绘与建筑实物从形制及风格上均存在较大差异。除此之外,其余的幻灯片所展现的名胜风景大抵是比较准确的。据此可以看出,颜永京的放映虽说一定程度上以普及地理知识为要旨,但是这一过程却从以理性昭著的现代性裂隙中流淌出想象的灵感。毋宁说,是想象力填补了幻灯放映中的现代性裂隙。

图2 .狮庙千年

图3 .庙蓄训猴

但是,意图普及科学的颜永京为何会在放映中使用内容未经实证的“画片”呢?这或许需要将目光暂时离开放映主题,从幻灯的媒介属性方面进行考察。颜永京在格致书院及邻近处的幻灯放映较之其他而言,在放映技术上明显更为成熟,其放映形态也更接近后世的电影放映,尤其是配以音乐伴奏和现场说明的形式在后来的中国无声电影时代亦得到了延续。因此,颜永京的幻灯片就不仅仅限于制造一个呈现“虚拟世界”的单调银幕:这块银幕上的“地理创造力”以及意在模拟和强调地球形状的圆形幕布。与其说它意图再现现实形象,不如说这种象征性表达策略及技术手段足以使观众沉浸于颜永京“建构”的世界当中,即利用感官刺激增强内容的传播效果。换言之,这种放映形式的吸引力不完全在于它们逼真地还原现实,同时在于其“矫饰技巧”(deceptive skill)与虚拟性。13从这一意义上而言,这块幻灯放映的圆形银幕与地球形状相衔接,变成了媒介史上最早具有“虚幻引擎”特质的模拟(simulation)装置,现实空间被嫁接成为虚拟空间——因为模拟的传统总是力图将虚拟和现实空间混为一体,而不是分开它们。14同时,这种沉浸体验又显然与技术理性的“裂隙”中挟带的煽情主义相联,并指向了宏观意义上都市现代性的刺激与体感。也即,电影诞生期最初的上海电影观众,就是被这种科技与想象并存、理性与煽情并置、认知与娱乐并重的幻灯放映培养的。

二、电影的“元语言”:“复合式演出”与解说

在幻灯向电影迭代的过程中,电影通过改造幻灯的“语言”,将幻灯的媒介形式与经验编入为电影“语言”的一部分。那么,除却幻灯之外的其他媒介是否在电影语义的形成阶段与电影未发生任何接触?如果不是,那是否意味着“相邻”媒介对电影的影响同样不容忽视?特别是尚未形成组织信息模式和特定表意语言、处于幼少期的电影,或有可能对其它传统媒介(或艺术形式)的识读系统进行借鉴,并且试图将它们对信息的组织机制转换成电影的固定内部语言。如此一来,从幻灯时期向电影时期过渡的考察,就可以进一步被细化为如下两个议题:第一,电影在沪放映的形式进化阶段中,电影放映的空间环境是否能够使电影脱离其他媒介被单独认知?第二,在上述阶段,是否还有其他媒介曾经介入观众对电影的语义理解当中?

晚清时期除了可以锚定处于原始状态的幻灯/电影等影像媒介的历史区域之外,还提供了电影处于语义驳杂交汇的复合文化空间之中的媒介场域,因而使我们得以从横切面上对晚清时期电影所处的媒介环境进行考察。在彼时以茶园、公用私园和教育机构为主要场所的电影放映环境中,与其说观众与银幕处于相对固定的空间位置,不如说两者之间因多种娱乐形式交叠与外界其它刺激而处于协商状态当中,同时这一空间也提供了一种视觉漫游(visual excursion)以及将观众从日常的时空限制中解放的潜在可能性。

最为重要的例证就是,在晚清时期电影舶来上海之初,电影向来是与其它的娱乐形式并行演出的,因此电影从诞生伊始就并非得以被观众单独鉴赏的独立媒介。1898年夏秋之交,徐园、愚园等上海著名园林就在魔术、焰火等表演中穿插了电影放映,而且1899年夏季在徐园的电影放映可以明确是在为魔术表演而设的舞台上进行的。15在新年佳节之际,徐园中除魔术、焰火之外,与电影放映并行展示的甚至还有“龙灯”“灯虎”等传统娱乐项目。16在另一电影的主要放映场所茶园中,甚至还有在传统戏曲演毕后开演法国戏法,随后再放映电影的情形。17因此,这种19世纪末的上海电影与其它艺术或游艺形式一道组成了一种相互粘连与影响的“复合式演出”(multiple performance)形式。18正如雷蒙·威廉斯指出电视节目的总体“流程”(flow)组合或有可能改变单独节目文本意义一样。19“复合式演出”中的其他项目势必会对观众理解电影的方式施加影响。

此外,夜花园中的“复合式演出”还意味着观众从固定座位上获得了解放,而这种走马观花的观众曾经被安妮·弗里德伯格借用本雅明的理论称作“想象性的游荡者”,并且依赖他们的目光建立了一种“动感模拟凝视”(the mobilized virtual gaze)。20就中国社会而言,自晚明时期市民社会形成以降,中式的传统园林即己成为初萌的市民阶层聚集流连之所,“入园者并无男女之别、长幼之分,甚至在阶级上亦无限制”。21在这种社会时空当中,园林就化作市民在现实社会状态下的理想归宿,而其空间亦成为游园者心灵景观的投射,杂耍、魔术、幻灯表演和园林空间一道组成了城市之中的繁盛之所,同时也为安置这些“游荡者们”的散漫步履提供了平台。更重要在于,电影在这一公共空间之中透过“动感模拟凝视”与其它媒介相交连,亦成为附着于放映空间中“复合式演出”的环节之一。

那么,在“复合式演出”当中及之外,究竟有哪些具体的媒介和艺术形式在电影语义形成的过程中发挥影响?我们可以通过追溯电影诞生期及早期上海放映外国电影时的解说形式流变,借以窥见电影对其他媒介语言组织形式的借用和转喻。虽说早期沪埠电影放映以外国影片为主,但是电影自身的舶来属性以及早期上海电影与外国影片之间的频繁互动与参鉴,却为我们提供了用以理解中国电影民族化进程的另一门径。同时,这个过程亦是推究早期中国电影“元语言”的重要方式之一。自19世纪末至20世纪40年代初,以清帝逊位、民国成立作为分水岭,可以大致将电影解说形式区分为“人声解说”与“说明书”两个时代。但即便是在“说明书”时代,“人声解说”仍以“译意风”等不同的形式延续,而“说明书”又有“幻灯字幕”“片上字幕”等不同变体。22概而言之,“人声解说”与“说明书”均介入了早期电影语义形成的构型,而幻灯则衔接了电影诞生之前至其语义完备的中间过程。

如前文所述,19世纪80年代颜永京在格致书院组织幻灯放映时,解说已然成为放映中的重要环节,是观众赖以理解放映内容的主要途径。及至电影舶来,早在1897年9月天华茶园的一次电影放映中明确存在解说员,“有华人从旁解说,俾观者一览便知”。23虽说电影解说因茶园、夜花园中众声喧哗、嘈杂鼎沸——“一切诸声,不能尽述”24——而未能成为电影放映的固定程式,但是这种仰赖人声的解说一直断续显影于无声片的历史当中。例如,曾有早期观众呼吁将电影解说员作为电影放映时的标准配置,以期提升电影院的竞争力。25在解说内容方面,解说员除了对画面内容进行必要的解释之外,还需负责翻译西文字幕的内容。26最为关键的则是,他们时常在解说中挟带自我的主观意见,抒发评论。颜永京在放映解说中就多次以影像内容的引申义宣扬他的教化思想。例如,在演示贫民因卖猫发迹一片时,颜永京“慨然而叹作而言曰:人可不有以自立哉?当其孤贫落拓时,一厨人可以笞辱之,及其否极泰来一言之合,虽贵为万乘且不惜青眼特垂,富贵夫人良非虚语,人可不有以自立哉。”27在茶园文化繁盛的四马路附近,这种夹叙夹评的现场解说,在语言组织和表演方式方面明显是受到中国口头文学表演艺术传统(如评书等曲艺艺术)中“拨口”手法的影响28,而曾经被认为是最早影评的《观美国影戏记》中作者将电影比作人生“梦幻泡影”的喟叹29,同样是证明传统曲艺艺术的结构元素介入电影审美机制的直接证据之一。这样看来,从幻灯时期、电影舶来之初再到电影语义的成熟时期,影像始终伴随着声音存在。同时,这种声音的生成还伴随着民族艺术逐渐向内渗透与进入的过程。从这一意义上而言,中国电影向来都不曾有过“无声时代”。

民国初年电影说明书的印行30,使电影“元语言”除口头语言媒介之外又纠合了印刷媒介的要素。正如电影诞生期的人声解说并非限于解释画面内容而在于强调影像的内涵要义与价值观念一样,电影说明书的作用亦恰在于“匡正”电影观众对电影语法的理解力。这一过程使印刷媒介成为组织起完整电影语义的重要环节,乃至于“不看说明书,看罢影戏之后,终于不能使人明了”。31作为现场解说与电影说明书的补充,20世纪30年代在上海许多影院中普及的“译意风”(Sinophone)又再一次强调了“人声”的重要位置32,透过座椅上设置的耳机,位于后台“译意风小姐”的声音得以清晰地传入观众的耳中——“人声”而非文字得以在放映中重新“复苏”,只不过这一次却是利用广播无线电媒介的形式呈现的——对于观众而言,这时影像画面与声音、无线电声交织形成的多声部,建构了电影语义系统的若干层级。最终的结果众所周知,无论口头语言、印刷媒介还是广播媒介,在电影语言业已完全成熟的阶段,其促进认知电影的功能均因电影同步字幕的问世而被回收。应当注意的是,电影最初的同步字幕正是以幻灯投影的形式直接将字幕影像投射在银幕之上的或者说,作为电影“前身”的幻灯之再临,出现在建构电影“元语言”的最终阶段。这意味着,在语义完备的进程中电影以“返祖”的形式完成了“最后一跃”。

三、从体感、认知到民族化:填补现代性的裂隙

通过漫长的幻灯传统培育形成的上海电影观众,其审美经验重视影像对现实的戏仿而非直接呈现,且尤其强调体感对情境的沉浸与融入。对于他们来说,电影并非机械复刻物质现实的道具,而是使现实经想象力加工并且得以沉浸其中的介质。正是由于这种观众凝视的存在,中国电影从早期开始就表现出与热衷于纪录性表达的以卢米埃尔兄弟为代表的欧洲传统不同的面向,作为文化场域的茶园、夜花园等颇具传统民族气质的放映空间对电影媒介的熏染,使后来的中国电影突出了重视戏剧化表现形式以及教化与娱乐并重的特质。在此种环境下,即使放映的内容大多是西洋影片,却蕴育了中国观众不可替代的电影审美原初经验。

此后,作为新兴媒介的电影在其语义构建的过程中,曲艺、印刷、广播等媒介形式进行了参鉴,而幻灯媒介出现在这个进程的首尾两端,使得我们又将目光回溯至晚清幻灯与电影并行放映的以夜花园为主的文化空间当中。无论是从电影语义建构时间进程的纵轴还是多媒介并置的“复合式演出”的横轴上来考察中国电影“元语言”的形成,都会发现中国民族传统文化空间所承载的艺术形式对电影的深切影响,并且提供了得以将电影这一舶来之物民族化、本土化的重要前提。

中国电影自“幼少期”以来的这一特殊媒介经验,在此后的发展中产生了重大影响,并且在审美倾向、创作态度、民族观念等方面形成了与美、欧电影截然不同的演化路径。更重要的是,这一视角补充说明了中国电影得以以民族电影的独立形式自我发展并以文化内生力持续创新的可能性。因之,自电影诞生期始,中国电影就与电影观众形成并保持了一种特殊的共生关系:通过幻灯及其它“复合式演出”的浸润,具有影像媒介素养的观众先于电影被培养出来,倚赖于他们透过传统空间对电影的“凝视”以及在电影“元语言”生成过程中的参与,民族性在这个新兴媒介得以保留并延续。从这一视角而言,作为舶来物的电影在中国落地时所产生的“现代性裂隙”,恰是通过这种由体感经验为基础而走向理性认知的媒介经验,进而抬升为民族性特质的长期过程所填补的。1908年上海常设影院建设开始勃兴之后(一说1907年)33,如“青莲阁”“群乐”“幻仙”等综合性娱乐设施中的电影放映,在相当长的一段时间内仍然存在,产生了一种传统的“复合式演出”与专业放映并行、现代性与民族性共存、“复调性”和“独白性”相互交织的影像媒介文化生态。沿着这一历史规律,就不难理解作为中国电影滥觞之作的《定军山》《难夫难妻》均从传统戏曲、文明戏中取材的缘由。在《定军山》向《难夫难妻》发展迈进的过程当中,与电影相邻的其他媒介尤其是插上了“想象力翅膀”的幻灯、中国传统戏曲使电影的“元语言”逐渐完备,而且使电影具备了反映中国社会、传递中国思想的载体功能。比如,《难夫难妻》对封建包办婚姻进行了有力批判,并且成为郑正秋“改良现实主义”电影创作的起点。这一过程,意味着上海观众依赖感官刺激与“想象力”对现代性的体感进化为一种对新兴媒介的认知与理解,即弥合了现代性(舶来物)与民族性(中国文化)之间的裂隙和沟渠。

【注释】

1 孙玉声.退醒庐余墨[A].熊月之.稀见上海史志资料丛书第二卷[C].上海:上海书店出版社,2012:377-378.

2 丹桂园观影戏志略[N].申报,1887-10-17(3); 观影戏记[N].申报,1887-12-19(3).

3 影戏移赈[N].申报,1885-11-19(4).

4 影戏翻新[N].申报,1885-12-3(2).

5 观影戏续记[N].申报,1885-12-7(2).

6 吴友如等.点石斋画报·己集(点校版)[M].北京:中国文史出版社,2018:60.

7 菅原庆乃,郑炀.“理解”的娱乐——电影说明完成史考[J].当代电影,2018(01):80-86.

8 菅原庆乃.映画馆のなかの近代——映画観客の上海史[M].日本:晃洋書房,2019:32.

9影戏灯参录中西闻见录(附图)[J].格致汇编.1881,4(10):13-15.

10六十六号画报出售[N].申报,1886-2-9(2).

11吴友如等.点石斋画报·己集(点校版)[M].北京:中国文史出版社,2018:50.

12同11,49.

13Dolf Sternberger.Panorama of the Nineteenth Century[M].New York:Urizen Books,1977:13.

14[俄]列夫·马诺维奇.新媒体的语言[M].车琳译.贵阳:贵州人民出版社,2020:111.

15徐园[N].新闻报,1898-7-7(6);法国初次新到机器大影戏[N].新闻报,1898-7-12(4);徐园[N].新闻报,1898-8-21(6).

16名园雅集[N].新闻报,1900-2-14(4).

17天华茶园观外洋戏法归述所见[N].游戏报,1897-8-16(1).

18菅原庆乃.映画馆のなかの近代——映画観客の上海史[M].日本:晃洋書房,2019:34.

19Raymond Williams.Television:Technology and Cultural Form[M].London:Fontana,1974:96.

20Friedberg A.Window shopping:Cinema and the postmodern[M].Univ of California Press, 1993:2.

21巫仁恕.优游坊厢:明清江南城市的休闲消费与空间变迁[M].台北:“中央研究院”近代史研究所,2013:175-176.

22张伟.20世纪前期好莱坞影片的汉译传播[J].上海大学学报(社会科学版),2006(05):41-46.

23天华茶园观外洋戏法归述所见[N].游戏报,1897-8-16(1).

24钝根.影戏园[N].申报,1912-4-29(11).

25君健.影戏院应当注意的两件事[J].影戏杂志. 1921,1(2):47.

26同22.

27观影戏续记[N].申报,1885-12-7(2).

28中国曲艺家协会. 评书表演艺术[M]. 北京:高等教育出版社,2019:121.

29 观美国影戏记[N].游戏报,1897-9-5(1).

30张伟.电影说明书的历史回顾[A].都市·电影·传媒——民国电影笔记[C].上海:同济大学出版社,2010:33.

31江炳森.谈谈虹口电影院 奉劝万国戏院切勿节省说明书[N].影戏生活,1932-10-7(2).

32张伟.20世纪前期好莱坞影片的汉译传播[A].都市·电影·传媒——民国电影笔记[C].上海:同济大学出版社,2010:213-214.

33翟莉滢.“虹口大戏院”作为上海首家影院的史述源流考察[J].电影艺术,2021(2):151.

——一种电影考古学的研究