幻灯与电影的辩证

——一种电影考古学的研究

唐 宏 峰

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

幻灯与电影的辩证

——一种电影考古学的研究

唐宏峰

(北京师范大学 艺术与传媒学院,北京 100875)

摘要:《中国电影发展史》认为,1896年上海徐园“又一村”之“西洋影戏”为电影最早传入中国的例证。但此说近年来不断被重新检讨。依据更多的材料可证实:徐园电影实为幻灯放映。幻灯作为近代最流行的视觉媒介,实乃电影之前史和同史。在当时的观者那里,包括幻灯和其他各种风行的光学娱乐玩具在内的视觉文化是电影出现的同质环境。电影作为一种全新的视觉技术带来了崭新的视觉体验,是前所未有的视觉感受与冲击。根据幻灯放映的历史可以看到,一种类电影的视觉经验在电影技术之前已经展开。幻灯与电影放映共同构成了中国视觉现代性的重要内容,两者在内容与形式上的同一性程度对于晚清中国观众比对同时代的西方观众更高,这源于一种“虚奇美学”在早期电影接受中的主导地位。

关键词:影戏;幻灯;电影考古学;《点石斋画报》;视觉现代性; 虚奇美学

在对中国电影史的研究中,电影最早是何时以何种方式传入中国的,仍是尚未解决的问题。被奉为权威的程季华主编之《中国电影发展史》将之确定为1896年上海徐园“又一村”“西洋影戏”的放映。但此说近年来不断被重新检讨,学界有质疑者,也有辩护者。本文依据更多的材料,赞同徐园电影实为幻灯放映的说法,并进一步对晚清幻灯放映做考察,指出幻灯作为近代最流行的视觉媒介之一,实乃电影之前史和同史。在当时的观者那里,包括幻灯和其他各种风行的光学娱乐玩具在内的视觉文化是电影出现的同质环境。

本文在电影史的研究中引入对幻灯(lantern slides)等他种视觉媒介的考察,注重不同媒介所引起的相似的视觉体验,力图挖掘近代中国人在幻灯和电影所提供的虚拟影像中形成的审美的或感性的新体验。这是当下早期电影史研究中的一种新趋向,即所谓电影考古学(Archaeology of the Cinema)或媒介考古学(Media Archaeology)。这种研究趋向来源于近30年来西方早期电影史研究的进展。以汤姆·冈宁等为代表的学者,重新理解好莱坞经典叙事电影之前的美国早期电影,用“吸引力”(attractions)、“惊奇”(astonishment)、“杂耍”等关键词取代叙事来理解早期电影的内容、视觉性、放映环境与放映制度等各个方面。*参见Tom Gunning, “An Aesthetics of Astonishment: Early Cinema and the (In)Credulous Spectator”, in Art & Text, 1989, no. 34。Tom Gunning, “The Cinema of Attractions: Early Cinema, Its Spectator, and the Avant-garde”, in T. Elsaesser ed., Early Cinema: Space, Frame, Narrative, London: British Film Institute,1990。此种研究注重电影与其他媒介之间的互动关系,在一种更广泛的视觉文化层面上考察尚在生成过程之中的早期电影,注重考察早期电影与其观众之间的、不同于后来时期的崭新关系,注重考察电影作为一种新视觉技术给早期观众带来的新的视觉经验与感官体验。埃尔赛色(Thomas Elsaesser)将其称为“一门新的电影艺术的考古学”。*埃尔赛色在1990年编辑出版了《早期电影:空间、框架和叙事》一书,集中了此种早期电影新认识的众多重要成果,并撰写导言文章《早期电影:从线性历史到大众媒介考古》,对此种研究的主要观点与方法进行了概括总结。T. Elsaesser ed., Early Cinema: Space, Frame, Narrative, London: British Film Institute, 1990.“电影考古学”的称谓在另一种脱胎于这一早期电影研究新范式的具体研究中被固定下来。曼瑙尼(L.Mannoni)、罗塞尔(D. Rossell)和克拉瑞(Jonathan Crary)等学者集中于对电影生成前后不同的媒介与技术环境进行考察,描画出一幅包括幻灯、立体视镜、走马灯和电影等各式视觉娱乐在内的19世纪下半叶的西方视觉图景。曼瑙尼将其著作命名为《光影大艺:电影考古学》(TheGreatArtofLightandShadow:ArcheologyoftheCinema), 其正题名称正是取自幻灯发明者基歇尔(Athanasius Kircher)完成于1646年的著作。不同于传统的电影技术发展史、科技史、视觉媒介史的思路,电影考古学以“现代性”“视觉性”和“感官经验”为问题意识,为电影史研究开辟了新的广阔空间。“电影考古学”在修辞意义上使用“考古学”一语,意在强调挖掘电影与此前长期的视觉媒介和技术发展之间的关系,讨论一种电影前史的脉络,以此丰富电影视觉媒介的历史,并由此勾连和描画出在运动影像的时代,人类的视觉经验所发生的巨大变化。*参见E. Huhtamo & J. Parikka Eds., Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications. Los Angeles: University of California Press, 2011. L. Mannoni, The Great Art of Light and Shadow: Archeology of the Cinema, Richard Cragle trans., Exeter: The University of Exeter Press, 2000. D. Rossell, Living Pictures: The Origins of the Movies, New York: State University of New York Press, 1998. Jonathan Crary, The Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge: MIT Press, 1996.

在中国早期电影史的语境中,受以上研究趋向的影响,张真、包卫红、彭丽君等人开始对早期中国电影的放映形态进行考察,包括放映制度、环境、内容与观众关系等内容,取得重要成果。*参见Zhen Zhang, An Amorous History of the Silver Screen: Shanghai Cinema, 1896—1937, University of Chicago Press, 2005. WeihongBao, Baptism by Fire: Aesthetic Affect and Spectatorship in Chinese Cinema from Shanghai to Chongqing, Dissertation, University of Chicago Press, 2005. Laikwan Pang, The Distorting Mirror: Visual Modernity in China, University of Hawai’i Press, 2007.玛丽·法克哈和裴开瑞曾撰写《影戏:一门新的中国电影的考古学》一文,用电影考古学来整合中国电影史中的“影戏”研究,将郦苏元、胡菊彬等中国早期电影的经典研究纳入到“吸引力”电影的框架中来。[1]这种整合自有其问题,但本文无法在此展开分析。本文意在对晚清中国口岸城市中的幻灯和电影放映进行一次电影考古学式的考察,突出作为一种视觉媒介的电影与同时期种种丰富的类似视觉媒介之间的密切关系,及人们对这种相互连接的视觉文化所产生的接受形态。

一、 徐园影戏实为幻灯

《中国电影发展史》根据1896年8月《申报》上的两则广告判断“1896年(光绪二十二年)8月11日,上海徐园内的‘又一村’放映了‘西洋影戏’,这是中国第一次电影放映”。[2]判断的依据仅为广告中“西洋影戏”一词,而没有电影放映来源的材料支持,实在单薄。实际上,早期电影放映谜团之难以解开的原因除了影片之不存,主要就在于语词模棱多义。“影戏”一语是古汉语词汇,可以指称种种利用灯光而成影的视觉活动,近代以来,人们也用这一词汇来指称幻灯和电影等新式放映媒介。“西洋影戏”指来自西方的影戏,未必就是电影,还可以是同样来自西方的幻灯。

电影史学者黄德泉在《电影初到上海考》一文中通过详细的词语考证工作,判断徐园之“西洋影戏”实为幻灯。他指出徐园这次放映并没有后续的详细报道,而电影和幻灯初次登陆上海的时候在报刊上都出现了长文观影记录,因此,徐园之“西洋影戏”当为已经不新鲜的幻灯。他引用的被判定为是幻灯放映的文字材料使用的语汇是“外国奇巧影戏”、法商“影戏”、英法诸商“影戏”等,这与“西洋影戏”含义是一样的。而《中国电影发展史》一书并没有把这些更早的外国/西洋影戏当作是电影,只能是因为它们出现的时间早于电影发明的时间。因此,单凭1896年的广告文字“西洋影戏”,并不能断定此为电影,因为在电影发明之后,幻灯当然继续存在,并在一段时间内延续使用“影戏”的名称。[3]

本文赞同黄德泉的判断。不过事实上,不必通过“外国影戏”来转译“西洋影戏”,“西洋影戏”一语早在晚清报刊中便已出现,意指由欧美而来的新式幻灯放映。如1875年5月1日《申报》刊载《西洋影戏》一文,称:

连宵在友人处西洋影剧,颇堪悦目,看法用射影灯一盏对准其光,使乎射粉壁上,将有戏法玻璃片正灯单前逼光得影,作壁上观,其上人物具备五色,纷极惝怳离奇之致,有人首大如盆、身细如瓜,亦有身体平等、须眉尽可辨也,兽物多异类,象形惟肖,皆可谛视。此小戏法得三匣,每匣有十二灯片,其天文地理山川草木并人物诸式,可以活动之大戏片共有两箱,则须以帛满障壁间而取视焉,星斗珠如盐米凌杂作作,有芒月影斜横日光曙晦明毕现,此成象之奇也,山高下各具形势,阴阳异观,间有云气,其上河水涌流源委悉舟楫宛在,有轮船钜管浓烟正腾,沿堤植木比屋而森立,芳草铺地一望如揩,此成形之巧也……其戏片多运以机巧,可以拨动,故有左右转顾者,上下其手者,无不伸缩自如,倏坐倏立,忽隐忽现,变动异当。有人骑一马身向前探,陡然往后一仆,偃卧马背落帽于地,反接两手以拾之。有鼠自下而上入一兽口内,数嚼而吞,继至老却退数步,似作防恐状,兽张口待之,鼠遽入嚼吞如前,如是者数十鼠。水龙一架,装点成彩,势如本埠之灭火龙,花筒数且亦似真有火屑喷飞。种种用物俱极精巧,难以缕述,并有中国东洋诸戏式与本埠各戏园所演无异,其中景象逼视皆真,惟是影里乾坤幻中之幻,殊令人叹可望不可及耳。[4]

这里描述的影戏显然为幻灯放映,从其描述的观看方法(看法用射影灯一盏对准其光,使乎射粉壁上,将有戏法玻璃片正灯单前逼光得影)、放映内容(天文地理、山川草木)和效果(其上人物具备五色,纷极惝怳离奇之致)几方面可以判断。因此,单凭“西洋影戏”一语,判断徐园影戏为电影是比较武断的。即使在电影传入中国以后,影戏、西洋影戏、外国影戏等词汇仍可以指幻灯。*如1902年12月11日《申报》载《影戏奇观》一文,称“昨日西国技师就张园安恺第洋房”搬演影戏。从文章描述内容可以判断其为幻灯。

坚持徐园影戏为电影的辩护者,大多依据的是徐园后人的口述材料。2004年11月28日《新民晚报》刊有徐凌云的外孙臧增嘉回忆祖父对他的讲述:“放的是黑白无声电影,一架放映机,一块幕布,与现在没啥不同,但放映机光源用的不是电灯,而是明火灯,胶片的质地是硝酸纤维,燃点很低。为防不测,放映机旁一溜排放着几只盛满水的大缸,放映中,还有人一盆盆往幕布上泼水,为的是靠水珠反光增加银幕亮度,那阵势,活像是云南傣族的泼水节。”[5]学者侯凯认为这段话证明徐园影戏使用了胶片和幕布,“这足以证明它并不是幻灯而确实是电影”。[6]另有徐凌云的孙子徐希博称:“当年我曾祖父(徐棣山)是通过怡和洋行购买的电影机进行的放映,还附带了十卷胶片……我曾祖父是做丝绸生意的,一直和怡和洋行有生意往来,所以购买电影机也是通过它来实现。……因为摄影机的使用非常复杂,当年放映是花了大力气的,以至于第一次都没有成功。……当时电影的光源不是用电,是用的汽灯……房顶吊一块大的白布,下面放几口大缸,缸里装满水,然后将水不停地泼在白布上,一是为了防火,二来泼了水,让白布上黑白反差更加清楚。……放映的内容就是火车站,人上火车,下火车。”[7]122刘小磊认为:“无论是往幕布上泼水,还是用汽灯代替电影光源,都证明这应该是一次‘电影放映’的尝试。”[7]122徐园后人回忆此次放映为徐棣山向国外购买电影机进行自主放映,不是西商来华放映。但本文对此仍然持怀疑态度,若无其他客观材料支持,口述材料的可靠性是需要打折扣的。

我们可以看到,在另外的场合,徐希博的叙述是有差异的:“听祖父徐凌云说,徐鸿逵与儿子凌云从怡和洋行买进了法国电影放映机,同时还附有十盘每盘可放3至5分钟35毫米的胶片。”[8]1在赵惠康对徐希博的采访中,也强调“通过怡和洋行到法国订购”。[9]这里“电影机”被明确为“法国电影机”,而事实上,在1896年6月这个时间,法国卢米埃尔的电影放映机根本不可能来到中国。根据萨杜尔的著作,在1895年12月28日巴黎首次公映之后,卢米埃尔兄弟并没有开放其电影机的出售权,而是派二十几位经过训练的操作师到全球放映经营其产品。直到1897年,卢米埃尔才开始对外出售他们的发明。[10]305-308因此,徐园主人不可能在1896年通过怡和洋行买到“法国电影机”。刘小磊根据前段“电影机”引文进行推论分析,推断徐园放映使用的是英国Robort William Paul发明的Animatographe,这就与徐希博另外的叙述“法国电影机”相矛盾了。[7]124-125徐希博还有另一段叙述:“社会上误传徐园看电影会着火,所以备着几缸水,于是起初在徐园看电影,前面两排总是空着的。其实,看过之后大家明白这水是往幕布上泼的,靠水珠反光增加银幕亮度、对比度,使影片更清晰。”[8]1与前面叙述“泼水”情节的引文相比,这里没提胶片燃火的危险,而是明白地说备水是为增加银幕亮度。

即使口述材料之可靠性不打折扣,这些叙述中的“幕布”“明火灯”“汽灯”“泼水”甚至“活动影像”等被学者突出的关键要素也仍然不能保证其为电影。如果我们了解近代幻灯放映的情况,就会明白这些要素同样是新式幻灯放映的条件。

幻灯这种视觉技术于1659年由荷兰物理学家Christian Huygens发明。[11]这种技术使用光源将透光的玻璃画片内容投射到白墙或幕布上。到19世纪,幻灯技术已相当成熟,成为一种流行的大众娱乐方式。幻灯传入中国甚早,在清代初中期由传教士带入中国,首先在宫廷皇室流行,后在民间广受欢迎,苏州等地甚至有了成熟的包括幻灯在内的光学器具制造产业。 一些电影史学者认为1875年中国才有了幻灯放映,是不了解科技史研究成果的误解。*可参见黄德泉的《电影初到上海考》(《电影艺术》,2007年第3期); 刘小磊的《“影”的界定与电影传入中国伊始的再考辨》(《电影艺术》,2011年第5期)。在清代,关于幻灯的记录主要是西洋传教士和郑光复、顾禄、孙云球等清代格致学家的科学著作,以及各种诗词文字。而在晚清,随着现代报刊的出现,各种幻灯放映的广告、技术解说和观感报道更为丰富。*可参见德贞《镜影灯说》(见《中西见闻录》, 1873年9月)。 此文重刊于1881年第10卷《格致汇编》,更名为《影戏灯说》。另外可参见《丹桂茶园改演西戏》(《申报》,1874年5月28日);《影戏述略》(《申报》,1874年12月28日);《开演影戏》(《申报》,1875年3月18日);《新到外国戏》(《申报》,1875年3月19日);《观演影戏记》(《申报》,1875年3月26日);小山居士《观镜影灯记》 (《万国公报》,1876年(419));《镜影灯说略》(《万国公报》,1880年(589));《丹桂园观影戏志略》(《申报》,1887年10月17日);《影戏奇观》(《申报》,1887年12月14日);《影戏述闻》(《申报》,1887年12月17日);《观影戏记二》(《申报》,1887年12月21日);《复演影戏》(《申报》,1887年12月27日);《观影戏记》(《申报》,1889年8月29日)。 笔者通过这些内容可以判断其所描述的为西式幻灯放映。到19世纪中叶,幻灯技术不断发展,主要是光源的改进,明亮清晰的图像加之各种联动特技,使得新式幻灯在上海等晚清中国城市非常流行。[12]

前引口述材料所强调的“幕布”自然是新式幻灯使用的技术和材料。晚清报刊记载幻灯放映的文字常介绍影戏装置,并明确提及接收图像的平面。如《丹桂园观影戏志略》一文称:“上礼拜六丹桂园又演影戏,台上设布幄,洁白无纤尘,俄尔电光发射,现种种景色,颇有匣剑帏灯之妙。”*《丹桂园观影戏志略》,见《申报》,1887年10月17日。洁白的幕布是幻灯放映的常见设施,可参见如下记述:“影戏灯者西国之戏具也,能将画影射于墙壁或屏帷之上。”*德贞《镜影灯说》,见《中西见闻录》,1873年9月。“堂中张素布”*小山居士《观镜影灯记》,见《万国公报》,1876年(419),“正对堂上屏风,屏上悬洁白洋布一幅,大小与屏齐”*《观影戏记》,见《申报》,1885年11月23日。。至于往幕布上“泼水”也是幻灯放映中的常见手段,目的一样是为了提升荧幕的亮度。在晚清上海著名的导游书《沪游杂记》中有一条《外国影戏》,称“西人影戏,台前张白布大幔一,以水湿之,中藏灯匣,匣面置洋画,更番叠换,光射布上,则山水树木 楼阁人物鸟兽虫鱼,光怪陆离,诸状毕现”。[13]

而“灯”更是幻灯技术的根本,幻灯在早年除被称为“影戏”外,常见的名字还有“影灯”*可参见《日本第五回劝业博览会预约出品目录》(《大公报》,1903年5月4日);《中国青年第二次影灯演说》(《申报》,1908年5月30日);《寰球学生会映演新式影灯》(《申报》,1918年3月19日)。“镜影灯”*可参见《观镜影灯记》,见《万国公报》,1876年(419)。“影戏灯”*“日本亦赛斯会送物颇多,前有西人绕行地球,随携影戏灯与各院画片,抵日本,觐其皇上与其皇后,为演影戏以庆良宵。” 见《美国博物大会》(《格致汇编》,1892年冬季号)。>“灯下画景”*“礼拜日晚六点钟时,在沪城同文馆内,观西士带来灯下画景数十套,掀空玲珑,无美不备。其小套如名花异卉、人物山水、奇禽异兽固已,目不给赏,他如英国京都城池屋宇,以及冰洋凝结,更有引人入胜之妙。”见《上海新报》,1866年10月31日。,都在突出“灯”的重要。前引口述材料均强调徐园影戏使用的光源不是电而是“明火灯”“汽灯”,而这正是其时幻灯放映的主要光源手段。1873年《中西见闻录》载长文介绍西式幻灯知识,其中重点讲述幻灯光源的制作,“今所用之灯约分三种,一为油灯,一为轻养石灰灯,一为电气灯”。*见《中西见闻录》1873年第9期刊载的德贞长文《镜影灯说》。油灯效果不好已基本被淘汰,后两者为光源改进的成果,均为汽灯种类。所谓“轻养石灰灯”,即为氢气氧气混合与石灰燃烧而形成明亮火焰,而“电气灯”也并非后来的电灯,而是通过电气点燃其他气体如煤气,*“基内灯光虽由电气所引然必与煤气相合乃能照耀”,见《观演影戏记》,《申报》1875年3月26日。仍是明火灯,其光亮度更高。在记载幻灯放映的报刊文字当中,很多都提及此新物中光的特殊性。如“于二月十六夜起开演外国奇巧影戏,演出各国景园并雪景火山百鸟朝王等,其火用电气引来,故格外明亮,比众不同”;*《美商发伦现借大马路富春茶园演术》,《申报》,1875年3月23日。“富春茶园亦于今晚起开演奇巧影戏,并用电气引火格外光明”。*详见《叠演影戏》,见《申报》,1875年3月23日。实际上,在电影的发明过程当中,传统的幻灯技术为电影提供了放映手段 ,电影与幻灯共享一套放映原理与放映系统,[10]247-255光源技术的进步同时体现在幻灯与电影的发展当中。随着技术发展,幻灯放映也可使用电力,前引《丹桂园观影戏志略》称“电光发射”,与后来描绘电影的语句,如“九江城内近到有美国电光影戏,假化善堂开演,其所演各戏,系用电光照出,无不惟妙惟肖栩栩如生”,*详见《影戏到浔》,见《湘报》,1898年(174)。“都城又到一美国影戏,亦系电光映射”等,*参见《又一影戏》,见 《大公报》,1903年12月4日。并无不同。

当普拉托发现人眼的视觉留存现象之后,人们便明白分解的动作图像被快速放映后就可在人眼中形成连续的运动幻觉。幻灯使用可以容纳四个甚至更多图像的长条玻璃片或玻璃圆盘,通过推拉或旋转就可形成运动影像,还可以通过双镜头甚至多镜头来实现更复杂的运动设计(图1、图2)。当摄影术产生后,照片更成为幻灯图像的重要来源,进而快照实现后,放映活动照片就成为幻灯的新卖点。*参见萨杜尔《电影通史:第一卷》(中国电影出版社,1983年第247-255页)和李铭《电影从幻灯学到了什么》(见《北京电影学院学报》,2011年第4期)。《镜影灯说》一文已经介绍了活动图像的放映:“复有带机撬者,又有带辘轳者,有带轮转者,能使其物影活泼如生,今画其机撬两种影片……其影是将一物之形画于两玻片之上,将一片乃嵌于木框之中,一片乃活按之,可以抽取更待,能使其鼓翅摇翎。”*《镜影灯说》,见《中西见闻录》, 1873年11月号。这里的描述正是前面说的两种运动模式。前引《西洋影戏》文中描述此次放映内容有两类,一类为静态图像,另一类则为“可以活动之大戏片”,“其戏片多运以机巧,可以拨动,故有左右转顾者,上下其手者,无不伸缩自如,倏坐倏立忽隐忽现,变动异常。有人骑一马身向前探,陡然往后一仆,偃卧马背落帽于地,反接两手以拾之”。*《西洋影戏》,见《申报》,1875年5月1日。放映活动的图像,在幻灯那里已经实现。幻灯所放之活动影像自然简单粗糙,而当存储影像的媒介进一步发展,快照与胶片结合,活生生地再现自然的电影终于出现了。但人类创造和欣赏运动影像放映的娱乐活动已经持续了半个多世纪,这里也包括在电影传入之前的晚清中国口岸城市的居民。*除幕布、灯光、泼水、运动等与电影共享的要素外,幻灯放映中的讲解和现场配乐等传统(《观演影戏记》,载《申报》1875年3月26日;《影戏奇观》,载《申报》1887年12月14日)后来也延伸到了电影放映当中。而电影放映中夹杂幻灯放映,更成为早期电影乃至1949年以后中国农村电影放映的惯常做法。

图1 使用玻璃圆盘表现运动影像的幻灯机(1685)图片来源:Anne Friedberg, The Virtual Window: From Alberti to Microsoft, MIT Press, 2009, p. 69

前引徐园后人的口述材料中,还有关于“胶片”和《火车进站》影片的内容,这些自然与幻灯无关,不过口述极有可能出现时间误植。笔者推断,徐园后人之口述有可能是对晚一些发生在徐园的电影放映的回忆。所谓“法国电影机”的购买当在1898年之后,徐园在此年开始了自主的电影放映。[14]

图2 使用双镜头的幻灯放映图片来源:Hal Foster ed., Vision and Visuality, Seatle: Bay Press, 1988, p. 57.

将西洋幻灯误认为电影的错误在另一本权威的香港电影史中同样存在。余慕云根据香港《华字日报》1896年1月18日的一则广告,判断电影于1896年1月由法国传入香港。该广告如下:“兹由西国带来各国战争形图,令看者俨然随影观战,及各国奇巧故事数百套,无不具备,每日摆列六十套,日夜更换,本班在中环大道旧域多利酒店开演,为关心时务者急宜快睹以广见识。”*《战仗画景奇观》,见《华字日报》,1896年1月18日。依据这则文字,并无法判断其为电影而非他种视觉媒介。“画景”“各国战争形图”“各国奇巧故事数百套”和“每日摆列六十套”中的“画景”“图”“套”等用语,都是典型的幻灯放映用语,如“观西士带来灯下画景数十套”,*见《上海新报》,1866年10月31日。“并演戏法影戏各套,极其巧妙变化无穷”,*见《申报》1874年5月28日刊登的《丹桂茶园改演西戏》一文。“今借金桂轩戏园演戏,其中变化无穷,兼能演各国地方山川海景禽兽百鸟全图,宛然如绘”。*《新到外国戏》,见《申报》,1875年3月19日。尽管初期电影放映也确实借用幻灯词汇,如“此影戏新由美国寄到……其中如庚子之大沽水战图、非律宾之美日交战,以及各种戏术变幻诸图,令人笑乐驾奇观玩不释”。*《华辉电光活动影戏》,见《大公报》,1903年6月24日。但包含战争场景的数百套影片在1896年1月出现实为不可能。*关于这个问题,刘小磊的《“影”的界定与电影传入中国伊始的再考辩》(《电影艺术》2011年第5期)和侯凯的《电影传入中国的问题再考》(《电影艺术》,2011年第5期)有论述。加之几天后《华字日报》上的另一篇文字称“旧域多利酒楼新设油画数十幅,以灯映之各景毕肖”,*《映画奇观》,见《华字日报》,1896年1月30日。基本可以肯定此次放映为幻灯。

以上凭借大量报刊材料,我们在辨析1896年徐园“西洋影戏”和徐园后人口述材料的同时,也描画了一幅西洋幻灯在近代中国城市放映的繁荣景象。在凭借镜头和光源投射清晰而逼真的影像方面,幻灯确属电影前身,为人们提供着现代虚拟影像的娱乐。康有为曾在《大同书》中描述自己十几岁时观看普法战争幻灯片的经历,这段记述为我们提供了一个上层知识精英如何对待幻灯媒介的例子:

盖全世界皆忧患之世也……,苍苍者天,持持者地,不过一场大杀场大牢狱而已。……吾自为身,彼身自困苦,与我无关,而恻恻潘详,行忧坐念,若是者何哉?是其为觉耶非欤?……我果有觉耶?则今诸星人种之争国……而我何为不干感怆于予心哉?且俾士麦之火烧法师丹也,我年已十余,未有所哀感也,及观影戏,则尸横草木,火焚室屋,而憷然动矣。非我无觉,患我不见也。夫见见觉觉者,凄凄形声于彼,传送于目耳,冲触于魂气,凄凄怆怆,袭我之阳,冥冥岑岑,入我之阴,犹犹然而不能自已者,其何朕耶?其欧人所谓以太耶?其古所谓不忍之心耶?其人人皆有此不忍之心耶?[15]

这段话表明康有为所谓“不忍之心”和“觉”源自于“见”。他对“我为何可以感受到远距离的他人的痛苦”这一问题的回答,是因为能“见”,“非我无觉,患我不见也”。康有为叙述十余岁时看到普法战争中普鲁士攻占色当的“影戏”(应当为摄影或绘画的幻灯展示),而受到耳目魂魄的触动,他描述这种震惊效果甚至从耳目而至于阴阳内心。这段记述很好地展现了幻灯传递遥远地域景象的能力,凸现了现代视觉技术如何展现远距离的战争暴力。 现代视觉技术促使康有为开始思考人心相通的条件、不忍之心的基础与大同世界的可能。

二、 《点石斋画报》中的“影戏同观”

早期的放映活动,无论是幻灯还是电影,留下的影像资料少之又少,电影史学者大部分工作只能依赖文字考证,因此,1886年《点石斋画报》上的一组表现幻灯放映的图画就格外珍贵,值得挖掘和分析。《点石斋画报》(1884—1898)是中国近代一份最重要的新闻画报,持续出版14年,留下了四千余张表现近代中国社会状貌的图像资料,这些图画既是近代史的重要资料,更是近代视觉文化的重要遗存。

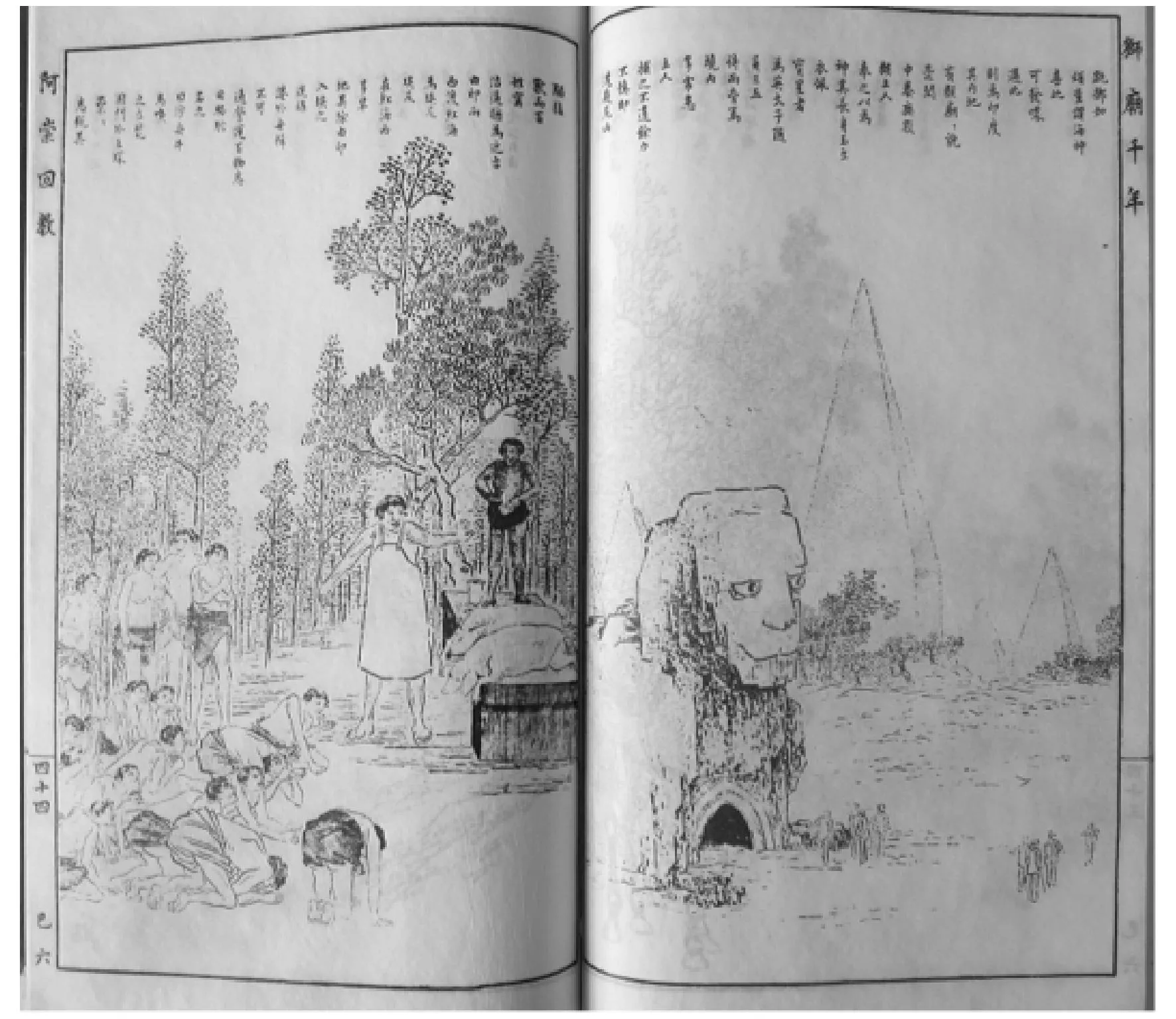

1885年11至12月,为助赈南方水灾,华人牧师颜永京在上海格致书院举行其环球旅行的幻灯放映会。此次赈灾助演在《申报》上有持续的报道和广告,留下了不少的文字记载,表明该活动在沪上产生了一定影响。而图像方面,颜永京的“影戏画片”似乎已不存世,只有事后《点石斋画报》“特倩吴君友如一手绘成十六幅传留此雪泥鸿爪与海内君子同观焉”,*《六十六号画报出售》,《申报》,1886年2月9日。1886年2月巳六期以整本刊物的篇幅报道了这次放映(图3)。文字叙述颜永京在格致书院“出其遍历海外各国名胜画片为影戏”,“图凡一百数十幅,颜君一一指示之曰,某山也,某水也,某洲之某国,某国之某埠也,形形色色,一瞬万变,不能遍记,而亦不尽遗忘,凡足以恢眼界资学识者,斟酌去留,得图十有六”。*可参见《影戏助赈》,刊于《点石斋画报》1886年(巳六)。之后介绍了十六幅图的题目和颜永京环球旅行的线路。

这组图画内容属于点石斋常见的主题之一,即世界风俗奇闻,比如赤道附近岛屿的生民、奉猴为神明的寺庙、埃及金字塔和狮身人面像、苏黎世运河、对鱼弹琴、水城威尼斯、忠犬救主、美洲黑人、东京风景等。现有资料尚不能判断吴友如是否亲临了幻灯会,或者是直接临摹这些“名胜画片”。从图像上来看,绘图手法依然是传统线描,除最后两幅表现东京和天坛的图画外,其余皆比较粗糙,不像是有洋画或照片参照。但《狮庙千年》图对埃及金字塔的错误表现,倒是与西方长久以来的错误一致——顶端画得过于尖锐。

图3 《点石斋画报—狮庙千年、阿崇回教》(巳六,四十四)

关于图像,首先需要探究的问题是,颜永京之“影戏画片”是什么性质的图像,是照片还是图画?该“影戏”是怎样的放映或展示方法?在这组图像的最后有一张名为《影戏同观》的图画,表现了活动的现场(图4)。从画面来看可以判定,这是一场放映活动。画面右上方是一块圆形幕布,上面隐约显示出一个地球的形状,旁边一个人在手持长棍指点,当为颜君的指示与解说。画面下方为坐在长椅上的观众,近处也有站立者,杂有西人、妇女和小孩。室内环境,几盏灯笼上书“影戏”“助赈”,左上角有几排玻璃柜子,里面隐约可见一些仪器与器皿,表明格致书院的科学环境。值得注意的是画面左下角,出现一个站在方凳上的人物,他在操作旁边一架长方盒子形状的机器,此机器当为放映机,画面甚至还表现一束光从机器中朝向幕布的方向打出来。这张图画表明此影戏助赈活动当为一场西式幻灯放映会。 对照《申报》上的文字记载,这一点会看得更清楚。1885年11月23日,在第一次影戏会后两天,《申报》刊载了一篇《观影戏记》:

携轻装附轮舶,环游地球一周,以扩闻见,历十数寒暑始返,则行囊中贮画片百余幅,皆图绘各国之风俗人情礼乐刑政以及舟车屋宇城郭冠裳山川花鸟,绝妙写生,罔不曲肖。暇时以轻养气灯映之,五色相宣,历历如睹,俗谓之影戏。

堂上灯烛辉煌,无殊白昼,颜君方偕吴君虹玉安置机器,跋来报往,趾不能停。其机器式四方,高三四尺,上有一烟囱,中置小灯一盏,安置小方桌上,正对堂上屏风,屏上悬洁白洋布一幅,大小与屏齐。少迟,灯忽灭,如处漆室中,昏黑不见一物。颜君立机器旁,一经点拨,忽布上现一圆形,光耀如月,一美人捧长方牌,上书“群贤毕集”四字,含睇宜笑,婉转如生。美人过,而又一天官出,绦袍乌帽,弈弈有神,所捧之牌与美人无异,惟字则易为“中外同庆”矣。由是而现一圆地球,由是而现一平地球。颜君具口讲指画,不惮纷烦,人皆屏息以听,无敢哗者。*《观影戏记》,见《申报》,1885年11月23日。

由此可知,点石斋图画中放映者为吴虹玉。文字对放映机的描述与图画中的细节一模一样,并指明使用的光源为轻养气灯(氢氧气灯)。幕布上出现地球,也与图画一致。文字描述放映过程,突出“灯忽灭”“布上忽现”等特点。《申报》广告称之为“西法影戏”,*《影戏助赈》(见《申报》1885年11月23日)与《重演影戏》(《申报》1885年11月28日)均有相关信息。后续报道称“未多装电气故不能多演”。《影戏胜语》,见《申报》,1885年11月30日。1这些都显示出此影戏为幻灯放映。近50年后《申报》上一篇文章回忆这次放映,也称“所谓影戏,当系幻灯无疑”。*《四十九年前的上海影戏谈》,见《申报》,1934年3月6日。

图4 《点石斋画报—影戏同观》(巳六)

这篇《观影戏记》后面记述颜永京的环游行程和画片内容,与点石斋图画的内容相当一致,包括了《番舆异制》《赤道媚神》《庙蓄驯猴》《驼营百物》《狮庙千年》《阿崇回教》《河濬苏黎》《雪岭救人》九图的内容,涵盖点石斋此组图像的三分之二。甚至一些细节都反映在了图画中,比如印属格拉巴岛生民抬轿,“一女子半身微露,虽黑如黝漆,而拈花一笑”;印庙奉猴子为神明,“适英太子游行至此,长身玉立身衣浅红衣,印员咸陪侍焉”;埃及“有一石像人首狮其身,颜君曰是亦古庙人从口中出入”。*《影戏同观》,见《点石斋画报》,1886年(巳六)。此文过后两天(1885年11月25日),《申报》又刊载一篇《观影戏后记》,补充前记略而不详者。此《后记》叙述的内容又包括了《有鳄知音》《墨境土番》,同时还有点石斋图画中未表现的内容。从《申报》广告和报道来看,颜永京幻灯放映会从1885年11月21日起至12月25日,陆续进行至少八次,内容时常更新。次年2月,《点石斋画报》刊出组图记载此次活动,此时颜君的放映活动已结束两个月。吴友如是否观看过幻灯不可知,不过图像风格确实不像参照临摹洋画或照片。而点石斋图画与《申报》文字的内容如此一致,由此我猜想吴友如可能是根据这些文字记述而作画的。

但颜永京的幻灯片是图画还是照片?幻灯放映的对象可以是照片也可以是图画,两者都可以制成透光的玻璃幻灯片。由于这些幻灯片似已不存世,我们无法直接判断其图像性质,但可根据文字记载来大致推断。点石斋配图文字称“画片”“图”;《观影戏记》称颜君“行囊中贮画片百余幅,皆图绘各国之风俗”,*《观影戏记》,见《申报》,1885年11月23日。这里“画片”“图绘”两语并用,大致表明幻灯片为图画而非摄影;*摄影在彼时常被称为“照相”“小照”“小影”“影片”“真像”等。在后来的《申报》相关文字中,还使用了“影戏图”*《影戏助赈》,见《申报》,1885年11月19日。“新绘”*《影戏志略》,见《申报》,1885年12月25日。等词汇。这些词汇基本表明这些幻灯片为图画而非照片。同时,所放映的一些戏剧性的场面如《雪岭救人》《有鳄知音》等,在当时的摄影条件下,也不太可能为照片。

由于申报馆的积极参与,颜永京幻灯会留下了丰富的图文纪录,在《申报》另一篇记叙颜君第三次幻灯放映的文章中,我们可以判断此次放映使用了活动图画:

英都伦敦富丽甲天下,商贾之所辐辏,车马之所往来,肩相摩踵相擦也,有一人自乡曲来者,拘偻徐步,大摇大摆,若不知身之在城市也,忽有马车自后飞驰而至,其人急回首则马头已与人面相向,其人不觉失色张目吐舌若甚惊慌。伦敦多雪,有一穷人子,日持曲帚在三岔路扫雪以便行人,见衣裳华美者则将帽脱下,向之乞钱。此二事皆不足为奇,所奇者,乡人方前行而转瞬即已回首,穷人方扫雪而转瞬即已脱帽。顷刻变幻并不见移动之迹,石火电光不足喻其速,移花接木不足喻其奇。俄又现一花状如菊花心,忽现忽隐忽卷忽舒,变化离奇不可方物,戏术之妙无过于此。*可参见1885年11月30日《申报》刊发的《影戏胜语》。

这已经是对运动影像的描述。如前所述,在电影之前,人们已经开始对运动影像进行各种尝试与追求,比如“诡盘”(phenakistiscope)、“幻盘”(thaumatrope)等,这些技巧又可以与幻灯放映相结合,实现在幕布上的运动影像的放映。这篇文章所述的效果应当是一张绘有几个连续动作画面的长条幻灯片,通过推拉放映而形成运动错觉。“乡人方前行而转瞬即已回首,穷人方扫雪而转瞬即已脱帽。顷刻变幻并不见移动之迹。”*可见《影戏胜语》,见《申报》1885年11月30日。仔细分析这句话,可以看出这里并不是真正的运动影像,“不见移动之迹”,只是“顷刻变幻”。最后“俄又现一花状如菊花心,忽现忽隐忽卷忽舒”的描写,像是描述万花筒(kaleidoscope)的效果。

那么,《点石斋画报》如何表现这种视觉效果呢?作为线描石印图像,点石斋当然无法表现逼真变幻,更别提运动,但它仍然力图通过体式的不同来体现幻灯的不同特点。点石斋的画师们可以用丰富的想象力力图模拟其他种类的视觉形态,比如摄影和全景油画。*参见笔者未刊稿《1884:〈点石斋画报〉与再媒介性》。就这组图像来说,其在体式上与画报绝大多数其他图画非常不同。首先,通常《点石斋画报》每一期图画与图画之间并无内容上的联系,而《影戏助赈》为同一主题的系列图像,图像之间内容相关,具有连续性。《点石斋画报》上确实偶见这种专题系列图画,比如“朝鲜乱略”(丙七)和“英女王五十诞辰庆祝”(癸十一)等,《点石斋画报》称这种处理为“续图演说”。*“爰为续图演说,世之好奇者见之不啻亲历其境目观其人矣。” 见《柔物风土》,载于《点石斋画报》,1885年,丁六,四十二、四十三。其次,《点石斋画报》每一期通常的体制为九幅图画,首和尾两张为单页画面,中间七张为左右两页连在一起形成一个画面。每幅图画有自己的配图文字,图画的题目在画面内部,冠为配图文字的标题。而《影戏助赈》的配图文字是连续的,在图画上方,从第一幅图一直连续到最后一幅,这样显然加强了图画的连续性,表明这是一组系列图像。在视觉形态上,就是引导读者将画面组合连续起来。同时,每幅图画的题目也不在画面内部,而是列在画框之外、页面边缘。而最为突出的不同是,《影戏助赈》共16幅图,每图都是单页画面,而非左右页合为一图。这样,每页为不同的图画,这期画报的容量更大,画面变换更多、更频繁,就仿佛是在模仿一张张幻灯片的切换,“一瞬万变”,“光怪陆离”。而连续的配图文字则仿佛是颜永京的解说,在幻灯放映的同时配以连贯的语言说明。这些不同的设计显然是吴友如有意为之,力图通过特别的笔法、技术和体例安排等手段来再现其他视觉媒介形态,传达他种视觉经验。这是《点石斋画报》视觉性的一个重要创造。

三、 幻灯/电影:虚奇美学

前文所辨析的幻灯与电影的混淆,除了早期名称通用的原因,更根本在于两者同为西来且在西式图像内容与机器放映方式两方面具有共性,前者作为电影前史,提供了电影出现之前的虚拟影像的视觉体验。研究多认为,对中国人来说,电影作为一种全新的视觉技术带来了崭新的视觉体验,这种体验是前所未有的视觉感受与冲击。而实际上,若关注幻灯放映的历史,就会看到一种类电影的视觉经验在电影技术之前已经展开。电影是19世纪多种多样的视觉发明中的一种,是此前众多机器、机巧、技术、活动、实验累积而达的顶点。*详细论述可参见萨杜尔《电影通史》(第一卷)(中国电影出版社,1983年版); Jonathan Crary, The Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century(Cambridge: MIT Press, 1996)对于近代上海的时髦市民来说,在真正的电影进入之前,人们已经在幻灯、万花筒、西洋景、诡盘等奇巧玩意儿那里,感受了一种前所未有的逼真而运动变幻的影像。

幻灯放映带来了与传统中国戏曲、皮影戏等不同的新的视觉体验。它依靠机器、环境黑暗、影像硕大逼真、快速变换,让人有身处幻境之感。前引颜永京幻灯会的《观影戏记》一文强调了黑暗观影,如“灯忽灭,如处漆室中,昏黑不见一物”,“我独惜是戏演于黑室中,不能操管综纪,致其中之议院王宫火山雪领山川瀑布竹树烟波,仅如电光之过,事后多不克记忆”。*《观影戏记》,见《申报》,1885年11月23日。黑暗中忽现光芒影像,没有旁骛,影像抓住观者全部感官。“如电光之过”的丰富内容表明幻灯片变换快速、方便,让人有目不暇接之感,这与《点石斋画报》配图文字中“一瞬万变,不能遍记,而亦不尽遗忘”*《影戏助赈》,载于《点石斋画报》,1886年(巳六)。的感受是同样的。这一点在其他观影文章中也有表达,“神妙变化,光怪陆离,大有可观”,“精美奇异,变化无穷,诚为巨观”,丰富的内容与多样的变化是此次幻灯会观众的重要感受。同时影像逼真,“英德法美日本等处京都即沿途名胜地方,如在目前,不啻身历其境”,*《影戏助赈》,见《申报》,1885-11-23。“见者不啻身历其境,不止作宗少文之卧游已也”,*见《申报》1885年11月19日刊发的《影戏助赈》广告。让人觉得仿佛直接进入了幻灯图像所展现的世界。

正是在这几方面,幻灯的视觉效果与电影有了深刻的相似之处——公众放映,黑暗之中被放大的影像,形成一种剥夺性的画面效果,影像逼真并且变幻无穷,观众静坐而在一个框架中观赏图像的运动。对比中国早期最著名的电影评论文字之一《观美国影戏记》:

近有美国电光影戏,制同影灯,而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉,携友人往奇园观焉。座客既集,停灯开演。旋见现一影,两西女做跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏 …… 又为一火轮车,电卷风驰,满屋震眩,如是数转,车轮乍停,车上座客蜂拥而下,左右东西,分头各散,男女纷错,老少异状,不下数百人,观者方目给不暇,一瞬而灭。观者至此几疑身如其中,无不眉为之飞,色为之舞。忽灯光一明,万象俱灭。其他尚多,不能悉记,旬奇观也!观毕,因叹曰,天地之间,千变万化,如海市蜃楼,与过影何以异?自电法既创,开古今未有之奇,泄造物无穷之秘。如影戏者,数万里在咫尺,不必求缩地之方,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像,乍隐乍现,人生真梦幻泡影耳,皆可作如是观。*《观美国影戏记》,见《游戏报》,1897年9月5日。

影像在黑暗中“千变万化”,丰富奇幻不能遍记,万里咫尺,身临其境,真境与幻影难辨。这些感受与前引颜君幻灯会的观感文章非常相似。

与此前的图像传统相比,幻灯和电影的特性在于它们是一种虚拟影像(virtual image)的投射,其被观赏的图像并不是物质载体,其所再现的对象并不在那里,本质是缺席的,这是幻灯影像与电影影像的根本一致之处。虚拟(virtual)一词经过弗莱伯格(Anne Freidberg)的阐发,已不仅指称数字技术之后的当代图像生产,而是具有更广的历史应用,包括种种不依靠物理载体的视觉媒介效果,可以看见但无法被测量,比如镜中影、暗箱影像、记忆影像等。虚拟影像是经过光学技术中介过的视觉形态,比如各种镜头之下的影像,是一种非物质形式的影像,但也可以被赋予物质载体。[16]幻灯和电影的银幕上的种种奇幻影像灼人耳目,但灯光一亮而万物皆消,是一种虚拟影像,在这一点上,根本不同于传统的绘画、戏剧等视觉活动。观影者身体不动,处于固定的空间当中,观看的却是虚拟的运动的影像。

因而这种虚拟性在近代中国观众那里形成一种突出的虚幻之感。前引电影评论文章《观美国影戏记》最后发出感叹:“如影戏者,数万里在咫尺,不必求缩地之方,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像,乍隐乍现,人生真梦幻泡影耳,皆可作如是观。”“人生梦幻”的虚幻感受在幻灯放映中同样非常突出,如前引材料中“神妙变化,光怪陆离”的描述,再如:

上礼拜六丹桂园又演影戏,台上设布幄,洁白无纤尘,俄尔电光发射,现种种景色,颇有匣剑帏灯之妙,其中如英皇太子宰相及德国君臣各像,无不奕奕有神历历在目,又有土耳其京城、英国海岛、中国天坛及燕京各处胜迹,令观者心目为之一爽,几如宗少文之卧游,抚弦动操欲令众山皆响。他如人物之变幻、日月之吞吐,沙*风帆之出没,珍禽怪兽之往来,一转瞬间而仪态百变,嗟乎,白云苍狗、沧海桑田,大千世界何不可做如是观哉。*文中*符号表示无法识别的文字。见《丹桂园观影戏志略》,载于《申报》1887年10月17日。

种种用物俱极精巧,难以缕述,并有中国东洋诸戏式与本埠各戏园所演无异,其中景象逼视皆真,惟是影里乾坤幻中之幻,殊令人叹可望不可即耳。*《西洋影戏》,见《申报》,1875年5月1日。

初五晚间新到外国影戏,借园开演一晚,其小者则鸭能浮水、鱼能穿波、鼠能跳梁、马能啮草,其大者轮舟坏事、洋房延烧、西人驾船、洋女走索,时或雪花飞舞,时或月影横斜,修忽变幻,景象如真,真有目迷五色、意动神移者。*《影戏述略》,见《申报》,1874年12月28日。

可以看到,早期观影文字通常把影像内容与观影感受并陈,变幻无穷的影像让人感叹“白云苍狗、沧海桑田”,“影里乾坤幻中之幻”。新式的虚拟影像技术与传统的佛老之说结合起来,人们用传统的观念来解释新鲜的感受,“佛言一粒粟中现大千世界,是镜也亦粟之一粒欤?”*影戏奇观》,见《申报》,1887年12月14日。

仔细分辨这些虚幻观感,观者慨叹眼前景象变幻迷离,既是“逼视皆真”,又是“幻中之幻”,这种“真—幻”的悖论实际源于虚拟影像所带来的一种“缺席的在场”。汉斯·贝尔廷将摄影与电影的虚拟性阐发为一种“缺席的在场”(the presence of an absence),指影像可见/在场,但其所再现的对象却是缺席的/不可见的,图像的存在恰恰证明了其所再现、使在场、使可见的对象本质上的缺席。影像以一种虚拟的在场,将不在场的事物呈现出来。[17]这是影像的悖论,也是麦茨电影符号学理论的根本。电影是“想象的能指”,是在场与不在场的奇妙混合。电影尽管具有最细致的真实,却是银幕上的虚拟影像,真实的演员与事物已经不在场,在场的是其影像/分身。“它所包含的知觉活动是真实的(电影不是幻觉),但是,那被知觉的并不是真实的物体,而是在一种新式镜子中所展现出来的它的影子、它的虚像、它的幽灵、它的复制品。”[18]所以,电影就是能指本身。早期中国观众们慨叹幻灯和电影中的景象如此真实,令人仿佛身临其境,亲眼所见,但一个景象出现马上又消失,代之以另一景象,瞬间变换,目不暇接,让人频生虚幻之感,明白银幕上的影像不过是真实事物的虚拟,后者并不在场,在场的只是影像。《味莼园观影戏记》的作者在观影结束后与精通摄影的友人探讨电影原理,提到摄影为人留影,形去而影留,是摄影之奇,因此电影能保存运动之影,可为国家政治和家庭纪念服务。*详细内容可见《味莼园观影戏记》,刊于《新闻报》,1897年6月13日。这类似于巴赞的“木乃伊”理念。将不在场的事物呈现出来,这是现代影像技术区别于旧式镜影之处,也是现代虚拟性视觉的根本。

要注意的是,这种幻灯和电影在早期中国观众那里引发的虚幻之感,除了来源于虚拟影像的放映技术,也来自于西洋图像内容。近代幻灯与电影的放映内容基本为西方场景,对于晚清中国人来说,这些内容本身就构成了新奇的异域幻境。上面三段文字描述的幻灯内容均是西洋物景。前引颜永京幻灯会的观影文字两次提到“不啻身历其境”,《观美国影戏记》作者也慨叹“观者至此几疑身如其中”,两者都强调现代视觉技术将异域奇观带到目前。不过“幻”并不等于“假”,相反,“逼真”倒是两种视觉技术的突出效果,通过一种虚拟技术而真实地将幻境呈现出来。“夫戏,幻也,影亦幻也,影戏而能以幻为真,技也,而进于道矣。”*《味莼园观影戏记》,刊于《新闻报》,1897年6月13日。新奇的域外景象加深了幻灯和电影的虚幻之感,也更加沟通了这两种新式视觉娱乐技术。 这种“奇”和由“奇”而来的“虚/幻”是近代中国视觉文化的重要特征,我将之概括为一种“虚”“奇”美学。这种“虚奇美学”同时体现在早期电影放映中,《味莼园观影戏记》《观美国影戏记》和《徐园记游叙》这几篇最早的电影评论文字,介绍影片内容大致如西人舞蹈、洗浴、戏法、角斗、操练、火车、轮船、马路、自行车、跑马、餐饮等内容,“通观前后各戏,水陆舟车、起居饮食无所不备”。*《味莼园观影戏记》,载《新闻报》,1897年6月13日。西洋景观之“水陆舟车、起居饮食”对于晚清国人来说,无非新奇与幻境。这种虚奇美学既是技术上与形式上的(虚拟影像,逼真神奇),又是内容上的(异域题材,奇观幻境)。而这种形式和内容上的双重相似,更容易使时人不那么区分幻灯和电影,至少将它们看作是类似性质的视觉娱乐活动,而非如今人截然区分两者。

在这里,可以进一步思考初期中国人观影的感受与西方电影观众的感受不尽一致的问题。虚奇美学当然也是西方早期电影观感的核心,虚拟而新奇的电影曾经使第一批卢米埃尔兄弟电影的观众看到迎面而来的火车而惊吓离座。对于“奇”,本雅明和汤姆·冈宁分别以震惊(shock)、吸引力(attraction)和惊奇(astonishment)来概括。受此类观点影响,一些学者将早期电影在中国和西方的性质看作是一致的“吸引力电影”。我赞同这一点,但却认为还需要仔细辨析同中之异。对于卢米埃尔兄弟电影来说,这种惊奇的对象更多不是影片的内容,而是电影这种使影像如此鲜活生动的视觉技术。冈宁曾分析那个观众被火车吓得逃离座位的“神话”,认为与其说是纯真的观众无法区分虚拟影像和现实,不如说他们震惊的对象是被投射的运动起来的影像幻觉,是使运动物体得以灵动逼真呈现的电影技术本身。[19]与中国人在银幕上欣赏虚奇的域外风光不同,早期西方观众恰恰对日常平凡生活在电影中的完美复现大加赞叹。萨杜尔在《电影通史》第一卷中分析卢米埃尔电影在电影发明竞赛中最终获胜的原因,不仅在其机器之完备,更在于他们为其机器制作了一系列成功的影片。这些影片如《工厂大门》《婴儿午餐》《火车进站》等,秉承的基本原则就是“再现生活”。梅里爱在20年后这样回忆卢米埃尔的第一次放映,“看到一匹拉着卡车的马向我们走来,后面跟着别的车辆,紧接着是一些过路的人。总之,一切街头的活动情况都出现了。我们对这个情景看得目瞪口呆,惊奇到非一切言辞所能形容的地步。接着映出的是《拆墙》(它在灰土的烟雾里倒塌),《火车到站》,《婴孩喝汤》(它以在风里摇摆着的树叶作为背景)。再下去是《卢米埃尔工厂的大门》,最后是有名的《水浇园丁》。放映终了时,全场都出神了,每个人都为这样的效果惊叹不止”。[10]307-308这里“在灰土的烟雾里倒塌”和“以在风里摇摆着的树叶作为背景”的细节描述,突出体现出观众对于电影具有的对自然细腻纹理的真实捕捉能力的感受。在安德烈·盖伊对更早一场放映会的描述中,细节更突出,“在《铁匠》一片中有一些看去和真的一样的铁匠在打铁。我们看到铁块在火里变红,在铁匠们的锤击下逐渐伸长,当他们把它投入水中时,就冒出一团蒸汽,蒸汽慢慢上升,一阵风忽然又把它吹散。这种景象,用封登纳尔的话来说,就是‘实地捕获的自然景象’……给人多么深刻的真实感和生命感”。[10]314蒸汽效果成为后来许多影片的卖点,而“实地捕获的自然景象”后来甚至成为人们表达对卢米埃尔电影观感的惯用语。这种自然景象,当它们表现的是人们非常熟悉的“日常生活小景”时,尤其能够直接感动观众的心灵。[10]305《婴儿午餐》中在风中晃动的树叶和占据整个银幕的一家三口的脸,这个日常景象的复现对于观众来说是那么具有吸引力。正是在卢米埃尔纪录电影的基础上,克拉考尔将“电影的本性”定义为“物质现实的复原”,“电影热衷于描绘转瞬即逝的具体生活——倏忽犹如朝露的生活现象、街上的人群、不自觉的手势和其他飘乎无常的印象,是电影的真正食粮。卢米埃尔的同时代人称赞他的影片表现了‘风吹树叶,自成波浪’,这句话最好表现了电影的本性”。[20]升腾的烟雾与晃动不停的树叶,最好地区分了电影与之前的种种粗糙的表现简单重复动作的活动图画与活动照片。自然场景与日常生活被活生生再现,也在很大程度上不同于之前的走马盘(zootrope)与幻灯片的常见题材(比如戏法、拳击、舞蹈、重复动作等),这种再现本身成为“吸引力”或“震惊”,而主要并非其再现的内容。

然而,这种对于生活复现、自然捕捉的感叹,在电影刚刚传入时期的中国早期观众那里绝少出现,也鲜见对于蒸汽升腾、树叶飘动等类似的自然真实的细腻把握。*晚清文人孙宝瑄观看1897年6月张园的电影放映后,在日记中记述道:“夜,诣味莼园,览电光影戏。观者蚁聚,俄,群灯媳,白布间映车马人物,变动如生,极奇。能作水腾烟起,使人忘其为幻影。”(孙宝瑄,《望山庐日记》(上),上海:上海古籍出版社1983年,第102页)这里孙宝瑄提到了“水腾烟起”,描述电影表现的蒸汽效果,如此逼真,而使人难分真幻。这是余目所及的谈及“蒸汽”的唯一文字。但这里主要将此看作是电影奇技的效果,而非对影片内容题材的自然性与日常生活属性的发现。早期观影文字,主要都是对放映内容的复述,对西洋场景的新鲜感受,对精妙戏术的赞叹等,“忽见……又现……”为基本句式。如《味莼园观影戏记》记述影片内容:

但见第一为闹市行者,骑者、提筐而负物者交错于道,有眉摩毂击气象;第二为陆操,西兵一队,擎枪鹄立,忽鱼贯成排,屈单膝装药,作举放状;第三为铁路,下铺轨道上护铁栏,站夫执旗伺道,左火车卸尾而至,男女童稚纷纷下车,有相逢脱帽者,随手掩门者;第四为大餐,宾客团坐既定,一妇出行酒,几下有犬俛首帖耳立焉;第五为马路,丛树夹道,车马驰骤其间,有一马二马三马并架之车,车顶并载行李箱笼重物;第六为雨景,诸童嬉戏水边,风生浪激,以手向空承接舞蹈,不可言状;第七为海岸,惊涛骇浪,波沫溅天,如置身重洋中,令人目悸心骇;第八为内室,壁安德律风,一西妇侧坐,闻铃声起而持筒与人问答;第九为酒店,一人过门,买醉当庐,黄发陪座侑觞,突一妇掩入,以伞击饮者,饮者抱头窜,以意测之殆即所谓河东狮子也;第十为脚踏车,旋折如意,追逐如风。观至此,灯火复明,西乐停奏,座中男女无不伸颈侧目微笑默叹而以为妙觉也。

通观前后各戏,水陆舟车,起居饮食无所不备。忽而坐状,忽而立状,忽而跪状,忽而行状,忽而驰状,忽而谈笑状,忽而打骂状,忽而熙熙攘攘状,忽而纷纷扰扰状,又忽而百千枪炮整军状,百千轮蹄争道状,其中尤以海浪险状,使人惊骇欲绝,以一妇启门急状,一人脱帽快状,使人忍俊不禁。人不一人之状不一状,凡所应有无所不有,虽人有百手,手有百指,不能指其一端,人有百口,口有百舌,不能名其一处也,观止矣,蔑以加矣*《味莼园观影戏记》,见《新闻报》,1897年6月13日。

近代中国人同样赞叹电影真实再现事物能力的神奇,但主要是对影像灵活运动的质感与影片丰富内容的赞叹,却不是对日常生活搬演、自然细节真实复现的发现。前引《观美国影戏记》称“种种诡异,不可名状”也是如此。对于晚清中国人来说,电影中的日常生活是西洋人的日常生活,而非自己的生活现实,洋人之“水陆舟车、起居饮食”都是奇观。早期影片主要包括两类题材——日常场景与戏法杂耍,而这两类题材在中国人的接受当中属于同一性质,即都是西洋景观。早期影片内容的性质,对于欧美电影观众与中国电影观众来说,是有巨大差別的。西洋景观内容的新奇性与电影影像技巧的新奇性,如果前者并不大于后者,它们至少也是同等重要的。

在中西早期电影观众那里,我们确实看到了不同的态度与感受。法国卢米埃尔的观众在电影那里看到了前所未有的自然真实,自然与人类社会的一切现在可以真切、自然、鲜活、灵动地再现于幕布之上。人类有了最逼真的摹仿的艺术。柏拉图以来源远流长的关于艺术摹仿的观念,依然适于理解电影,“风吹树叶,自成波浪”,人类掌握了再现运动的方法,变动的世界被自然真实地呈现出来。无论是卢米埃尔的“纪录”还是梅里爱的“搬演”,对象的呈现本身是真切自然的。这种自然真实之感在晚清中国观众那里被一种虚奇美学所取代,电影所提供的总体说来是一种奇观幻景,而不是真切的自然。新奇一方面是源自陌生的西洋物事,另一方面却也符合中国的影戏传统,舞台上的“戏”,程式化、夸张化的一哭一笑,与其说是摹仿生活,不如说是将生活奇观化/陌生化/间离化(defamilarization)。戏曲和小说对早期中国电影有深刻的影响,它们构成了公众观赏习惯的基础。而在中国古典叙事传统中,尤其是小说戏曲,向来少有“平淡近真”之风格,相反,奇书美学才是价值褒扬,“自然真切”作为一种美学价值尚待新文化运动提出并尊崇。*鲁迅在《中国小说史略》一书中对晚清狭邪小说进行分析,以刘邦庆的《海上花列传》为例,指出其具有“平淡而近自然”的宝贵品质。见鲁迅《中国小说史略》,东方出版社,1996年版,第219页。晚清中国的市民观众,面对幕布上呈现的千变万化的“电光影戏”,用“奇”来赞叹,符合古老的价值理解。在中国早期观影的纪录中,并没有看到火车驰来而惊吓离座的神话,似乎说明中国观众在区分影像与现实方面如果不高于也绝不低于其西方同仁,戏为“奇”的传统观念使得舞台或幕布上的一切与台下的观众现实之间有着清楚的界限。中国人最早拍摄的电影就是戏曲纪录,表明电影与戏曲之间的紧密关系,戏曲观念确实影响着中国人对电影的接受。*另外的问题是,中国人从何时开始对电影的纪录属性和自然真实属性有自觉意识?这个问题尚无细致的考察,但我看到在1903年7月2日《大公报》上一篇文章《再纪活动影戏》记述观影感受如下:“此次电光影戏观者皆叹为得未曾有,其间如火车邮站中行客来往纷杂,或上车或下车或由车上往车下运物,其步履其动作一如真人,而且行走时或回首旁观,或掉臂直行,或逢人脱帽为礼,无不活动如生,所欠缺者言语与呼吸耳。又如美军大战斐律宾图,其兵队或起或伏或直逼前进或纷纷后退,枪炮齐施浓烟滚滚,其美国旗或舒或卷迴旋飘荡,其兵官或来或往,各路指挥,观者一如身临战场,其他如夜半遇鬼、如勇夫斗力、如村女照像、如小孩翻筋斗、如法京风景、如英皇加冕盛会等等。”这里对车站行人具体形态与动作的观察,称其“步履其动作一如真人”,“无不活泼如生”,对战场“浓烟滚滚”和国旗“或舒或卷迴旋飘荡”的细节描写,表明作者认识到了电影真切自然地纪录运动的属性。自然真实的纪录,成为作者对电影的深刻印象,这是1903年,电影传入中国后六年。

回到本文前面讨论的问题,电影和幻灯在题材内容上有着极大的相似性,因此,作为呈现鲜活西洋景观的电影与展现同样内容的幻灯,在国人的接受中,性质就是比较接近的。这种接受中的一致性也许比西方的情况要更强。1922年,管际安在《影戏输入中国后的变迁》一文中说:“影戏是从哪一年输入中国,我不敢乱说。大约又有二三十年了。不过起初来的,都是死片,只能叫做幻灯。现在还有谁愿意请教?当时却算它又新鲜又别致的外国玩意,看的人倒也轰动一时。不多时活动影片到了,中国人才觉得幻灯没有什么好玩,大家把欢迎幻灯的热度,移到活动影片上去了。”*管际安:《影戏输入中国后的变迁》,见《戏杂志》,1922年尝试号。这段引文当然是在说电影比幻灯先进,但也明白无误地告诉我们,两者是被看作为同一性质的视觉媒介(即影戏),只不过幻灯是早期产品,电影则是更先进的技术。事实上,早期电影放映时常夹杂幻灯片、万花筒等他种视觉娱乐,它们通常是作为电影开场的预热或换片的间歇表演。对于早期观众来说,这确实是一种共通而连续的视觉表现。

正是在这样的西洋景观的意义上,我认为,晚清中国出现的各种西洋视觉机巧,构成了一个电影出现的前史与同史。而当后世学者强调电影之崭新性与独特性的时候,在某种程度上是将电影孤立于同时代的各种丰富的视觉文化之外的。而事实上,从画报图像、摄影术、西洋景,到万花筒、走马灯、幻灯,最终发展到电影,它们构成了近代中国的丰富多样、异质交融的视觉现代性内容,它们在首要的属性上是一致的,都是全球景观的呈现,是新奇,是现代性。《味莼园观影戏记》开篇即说:“上海繁胜甲天下,西来之奇技淫巧几于无美不备,仆以风萍浪迹往来二十余年矣,凡耳听之而为声,目过之而成色者,举非一端,如从前之车里尼马戏,其尤脍炙人口者也,近如奇园、张园之油画,圆明园路之西剧,威利臣之马戏,亦皆新人耳目,足以极视听之娱。”而“新来电机影戏神乎其技”,正是沪上视听娱乐的新宠儿。*《味莼园观影戏记》,见《新闻报》,1897年6月13日。对于作者来说,从马戏、油画,到西洋戏剧乃至电影,都是新型的感官娱乐文化的具体种类,越来越奇,越来越神妙。晚清上海的观众们是经过培育的观众,他们做好了准备迎接一个又一个的感官新技术,电影呼应而来,实乃一连串现代性视觉观感的顶点。

早期电影观感文章,在描述影片内容和赞叹奇幻逼真的视觉效果之外,也常会对电影的技术与原理进行讨论,这种讨论就会进行溯源,将摄影、幻灯等影像技术联系起来。《观美国影戏记》开篇就将电影与中国传统的皮影戏和新式幻灯联系起来。《味莼园观影戏记》的作者则在文中记述自己与精通照相的友人探讨电影原理,提到摄影、跑马镜/快镜等电影出现的技术条件,甚至提到X光,更说出了电影运动感的原理。所谓电影考古学并不新鲜,实际上,时人对此从不疑惑,只是后人患有健忘症。发掘电影前史,并非仅仅是一种科技史的视野,而更蕴藏一种视觉现代性的问题意识。探讨早期电影尤其是电影发生初期的状态,必然无法使用电影成熟时期的经典电影史研究方法,而需更加关注宽泛的电影文化,还原电影尚未成熟、尚未被识别为是一种具有长远前途的艺术种类时期的粗糙而杂糅的状态。早期电影尚未发展出经典好莱坞的叙事模式,其神奇的艺术能力尚未被全部发现。卢米埃尔兄弟以为他们的新产品很快就会丧失生命力,被人们所厌倦,因此趁新鲜赶快推销,他知道更新鲜的技术——X射线已经出现,以为电影很快就会被取代。在电影诞生初期,人们对它的期待与更早一点的各种视觉玩意所激起的期待相比,并不更高,人们对其接受的态度也并非面对一种伟大的艺术。因此,将早期电影还原为一种新式视觉技术、娱乐机巧,由电影史转换问题至现代视觉文化,是更适切的态度与方法。视觉文化研究则具有跨学科、跨媒介的基本属性,在不同性质的媒介与活动中探究共通而根本的视觉性问题。需要讨论的是电影的视觉性问题,询问电影提供给人何种感受,如何作用于现代人,带来何种现代视觉,如何在历史现代性的宏大进程中与其他各种视觉媒介共同参与构造一种视觉的现代性。而回答视觉现代性的问题,共通比差异重要。现代视觉文化当然包含各类视觉媒介,其间的差异在回答现代性这一共同问题时就没那么重要了。

媒介各别,而人自一体。在娱乐文化丰富的晚清口岸城市中,早期电影的观众同时是画报读者、公园的游览者和各种新式娱乐活动如赛马、马戏等的参与者,当然同时也仍是传统的诗酒文人,不过他们的书架上早已增添了各类西史与新式格致之书,如同《味莼园观影戏记》的那位时髦作者,也如同高官士绅孙宝瑄在《望山庐日记》中记述的日常生活。正是在这种视觉现代性的思路下,本文展开一种对电影前史的考古,如幻灯或他种虚拟影像,展现电影传入中国之前和同时口岸城市的时髦居民所分享的视觉经验。晚清中国的电影观众并非原始观众,他们已经在幻灯、西洋景等娱乐中培养出了一种接受虚拟影像的美学,而电影的到来,最终将这种虚奇美学推向了顶点。

参考文献:

[ 1 ] [英]玛丽·法克哈,裴开瑞.影戏:一门新的中国电影的考古学[J]. 电影艺术,2009(1):66-73.

[ 2 ] 程季华. 中国电影发展史:第一卷[M]. 北京:中国电影出版社,1980:7.

[ 3 ] 黄德泉.电影初到上海考[J]. 电影艺术,2007(3):102-109.

[ 4 ] [无作者].西洋影戏[J].申报,1875-5-1.

[ 5 ] 姚泓婷,黄建新. 玩电影的“老克拉”[N]. 新民晚报, 2004-11-28(12).

[ 6 ] 侯凯. 电影传入中国的问题再考[J]. 电影艺术,2011(5):126-129.

[ 7 ] 刘小磊. “影”的界定与电影传入中国伊始的再考辨[J]. 电影艺术,2011(5):119-125.

[ 8 ] 丁鉴. 上海徐园忆往[EB/OL].(2012-6-4)[2015-05-10].http://www.airchinanews.com/imerl/article/20120604/26374_13.shtml.[ 9 ] 赵惠康. 徐园“又一村”——中国电影起源新探[J]. 当代电影,2011(11):57-62.

[10] [法]乔治·萨杜尔. 电影通史:第一卷[M]. 忠培,译. 北京:中国电影出版社,1983.

[11] Laurent Mannoni. The Great Art of Light and Shadow: Archeology of the Cinema [M]. Exeter: The University of Exeter Press, 2000.

[12] 段海龙,冯立昇. 幻灯技术的传入与相关知识在清代的传播[J]. 内蒙古师范大学学报,2013(6): 697-707.

[13] 葛元煦. 沪游杂记[M]. 上海:上海书店出版社,2006:135.

[14] 赵莹莹. “寄居篱下”——上海早期电影传播(1897—1908)[J].电影艺术,2014(1):120-127.

[15] 康有为. 大同书[M]. 沈阳:辽宁人民出版社,1994:3.

[16] Anne Friedberg.TheVirtualWindow:FromAlbertitoMicrosoft[M]. Boston: MIT Press, 2009: 11-17.

[17] Hans Belting.AnAnthropologyofImages:Picture,Medium,Body[M]. Princeton: Princeton University Press, 2011: 6.

[18] 吴琼. 凝视的快感:电影文本的精神分析[G].北京:中国人民大学出版社,2005:36.

[19] Tom Gunning. An Aesthetics of Astonishment: Early Cinema and the (In)Credulous Spectator[J].Art&Text, 1989 (34):.

[20] [德]克拉考尔. 电影的本性[M]. 邵牧君,译. 北京:中国电影出版社,1982: 3.

(责任编辑:李孝弟)

The Dialectics of Magic Lantern and Cinema:From a View of Archeology of the Cinema

TANG Hong-feng

(SchoolofArtandCommunication,BeijingNormalUniversity,Beijing100875,China)

Abstract:It is held in The History of the Development of Chinese Cinema that the projection of “Xiyang Yingxi” (Western shadow play) in Shanghai′s Xu Garden in 1896 was the first time that cinema was brought into China, yet disagreements arose in recent years. Based on the many more supporting materials collected, this essay approves that the Western Yingxi in Xu Garden was magic lantern instead of cinema. A further research into the magic lantern projection in late Qing Dynasty shows that as one of the most popular modern visual tools and entertainments, magic lantern coincided with the early history of cinema, because in the eyes of the spectators at the time, all the popular visual entertainments including lantern slide show identified with the cinematic environment. Such observations violate the opinion that cinema is a brand new technique which has brought mankind a brand new visual experience. In fact, the history of magic lantern reveals that similar visual experienced had already existed before the cinema technology. Both magic lantern and cinema projection have constituted significant parts of Chinese visual modernity. To the audience in late Qing Dynasty, the two forms of media shared a higher degree of similarity in both content and form than to their western counterparts, which is due to the dominant role played by the “aesthetics of virtuality and defamiliarization” in the reception of early cinema.

Key words:Yingxi; magic lantern; archaeology of the cinema; Dianshizhai Pictorial; visual modernity; aesthetics of virtuality and defamiliarization

中图分类号:J912

文献标志码:A

文章编号:1007-6522(2016)02-0040-21

作者简介:唐宏峰(1979-),女,吉林省吉林市人。北京师范大学艺术与传媒学院副教授,博士。

基金项目:国家社科基金资助艺术学项目(10CC077);中央高校基本科研业务费专项资金资助(SKZZX2013084)

收稿日期:2015-08-10

doi:10.3969/j.issn 1007-6522.2016.02.004