基于大概念重构的高三一轮复习大单元教学设计

黄向标 蔡清祥 高福平

摘 要:从落实学生学科核心素养出发,以指向学科本质的大概念为引领,以“植被与环境”为例,采用大单元教学设计重构高三一轮复习课,主要围绕大概念凝练、大情境创设、大单元目标分解、教学评价等方面进行大单元重构教学实践,有利于转变教学方式,提高一轮复习备考的综合效益,推动双减目标有效落地。

关键词:核心素养;大概念;大单元教学;教学评价

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2023)07-0041-05

教育部颁布的《普通高中课程方案(2017年版2020年修订)》在“修订的主要内容和变化”中明确指出:“进一步精选学科内容,重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化促进学科核心素养的落实”。[1] 基于大概念重构大单元教学是在地理学科思维的指引下,对传统教学方式和学习方式的改进和优化,并把核心素养作为大单元教学的逻辑起点。由此可见,大概念在实践学科教学落实学科核心素养过程中的桥梁、基石作用,围绕大概念对课程内容进行取舍选择、优化重组、创新设计,形成教学逻辑,是落实双减政策的有效途径。本文以“植被与环境”为例,探讨高三一轮复习备考中,如何基于大概念重构大单元教学。

一、高三一轮复习实施大概念重构大单元教学的动因

1.学科素养目标导向下的地理视角培养

在地理学科核心素养中,人地协调观是基本价值观念,综合思维和区域认知是基本思想和方法,地理实践力是基本活动经验[2]。地理视角即地理学观察、认识世界的角度和分析、处理问题的思维方式[3]。基于大概念的丰富内涵,从地理学科素养的四個维度培养学生的地理视角,如空间视角、区域视角、综合视角、动态视角、地方视角。地理视角的培养可以让学生在面对不断发展变化的地理问题时,揭示和预测地理事物的演变过程和趋势,正确理解地理环境与人类活动之间复杂、具体的相互关系,形成具有地理学科特点的独特思考方式。

2.传统课堂教学模式下的困惑有待解决

传统课堂教学模式对学科素养发展层次的提高缺乏持续性的关注,难以让学生体验到某一学科素养目标在具体课时教学中的持续落实。以往一轮复习存在知识零散、破碎等问题,同时可能因为没有理解逻辑关系或学科思维水平发展滞后等原因导致学生遗忘率高;受教材单元章节限制,知识的横向联系和思考深度的纵向发展缺乏足够的课堂展现;问题缺乏情境的深度支撑,难以形成高思维价值的问题链,使得课堂活动浅表化。顺应新时代、新课程、新高考背景,高三一轮复习提质增效需要找到一种能顺利解决这些问题的有效课堂教学模式,培养学生由表及里、逻辑连贯的学科思维方式和思想方法。

二、凝练大概念,重构大单元教学框架

1.以课程标准为依据提取大概念

课程标准是教材编写、课程内容设置、测量评价的依据,确立大单元教学主题后,从学科和教学的双重视角,提取与知识本质、学生素养发展水平相对应、相匹配的大概念,这是一种自上而下凝练大概念的有效路径(图1)。大概念的提取需要教师站在学科课程的高度、大单元教学的全局、尊重学生个体发展差异的角度,避开片面关注单一知识点、忽视教学内容的整体结构的误区,依托专家式思维对教学内容进行结构化。凝练后的大概念若太上位、抽象,则不能直接形成教学内容,不利于学生协同思维的形成,难以帮助学生获得可迁移的概念理解力;凝练后的大概念若太具体、微观,则不利于统摄大单元教学,难以形成大概念引领下的大单元课程体系。

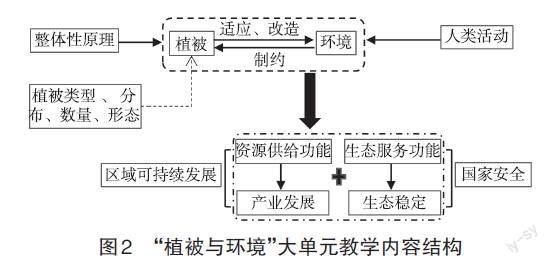

以“植被与环境”为例,植被是地理环境各要素综合作用的产物。为适应分布区地理环境及其变化,植物往往演化出适应当地地理环境的形态和生长特点,并通过其具有的生态环境功能深刻改造地理环境,是整体性和差异性原理应用的典型案例。通过整合课标,以“地理现象特征描述—地理现象成因比较分析—地理环境与人类活动辩证关系”为逻辑线索,提取大概念“植被数量、类型、分布、形态结构及生理机能是当地地理环境各要素综合作用的结果,同时又深刻影响当地自然地理环境的演化和人类活动”,建构本大单元教学内容结构(图2)。

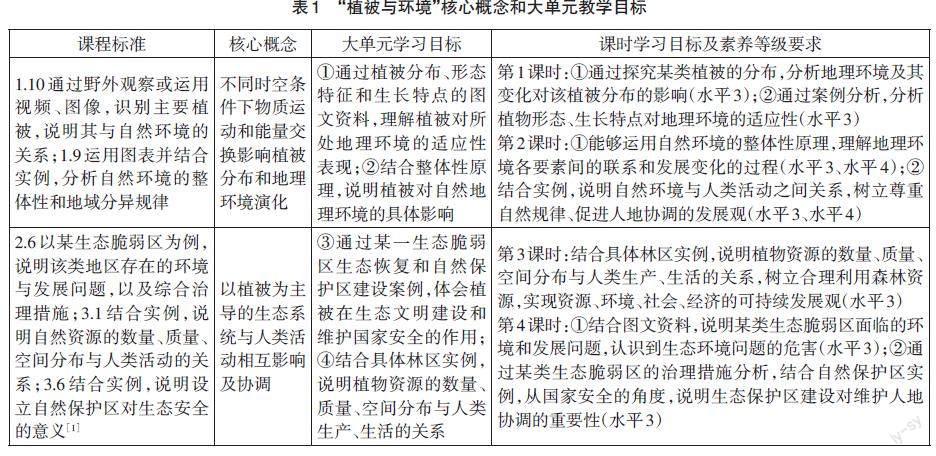

2.确立核心概念和大单元教学目标

相比课时目标的具体性、阶段性,大单元教学目标要突出整体性和发展性,是教师对学生完成大单元学习任务后在知能、学科思维、学科素养发展等方面可能达到的预期结果。大单元教学目标应与课程标准的学业要求、学业质量水平要求、学科素养水平要求一致,指向学生未来的发展和对大概念的持久理解。大概念从课程、大单元的角度持续关注教学目标的达成情况,并可以根据教学评价调整教学目标制定和实施过程中产生的偏差,可以帮助教师准确定位教学价值,进一步优化教学目标。“不同时空条件下物质运动和能量交换影响植被分布和地理环境演化”,被确定为该大单元的核心概念,“以植被为主导的生态系统与人类活动相互影响及协调”是该大单元彰显人地协调观的又一核心概念(表1)。

3.明确不同层级概念间的组织结构

根据抽象概括的程度,可以将大概念划分为不同的层级:哲学概念、跨学科大概念、学科大概念、课程大概念、单元大概念、核心概念、一般概念、具体概念、事实性知识和分解概念[4]。为了更好地在课时教学实践中渗透、理解大概念,需要对大概念进行拆分,帮助教师完成课时教学设计和学生达成课时学习目标。在大单元概念图谱框架下,围绕大单元教学目标、课时教学目标构建大单元教学内容体系(图3)。大单元概念图谱中的概念存在上下游从属、前后联系,能利用多个课时连续渗透地理学科思想方法,能利用概念间的核心关系对新情境下的地理问题进行有效迁移应用。

三、创设情境,设置主题式问题链

1.一境到底,围绕主题创设真实情境

激发学生的思维主动性和探究热情,需要把学生置于真实的情境中,问题源于情境,情境催生问题。依托新情境运用学科关键能力,解决新情境地理问题,在问题解决的过程中,习得解决地理问题的基本路径和思维方法。通过创设真实有效教学情境助推学生地理思维形成,同时蕴涵着促进学生正确价值观念形成的“五育”内容。情境可选自学生的生活体验、新闻素材、学术期刊等。通过聚焦大情境,避免情境过多、失真导致课堂学习效果低下。在情境中融入认知冲突,培养学生克服程序性思维习惯,提高创新思维的品质。本大单元教学将大情境的区域聚焦在亚寒带针叶林分布区,以泰加林为研究对象,选择具体区域的泰加林状况为教学大情境,教学主要内容如表2所示。

2.问题驱动,提升学科素养发展水平

学生学科素养发展水平的提升是一个连续、长期的过程,需要通过解决现实地理问题,逐渐形成的正确价值观念、关键能力和必备知识[5],完善思考地理问题的视角,转变地理学科传统的学习方式。从学生学科素养发展的起点出发,遵循学生的认知发展规律,设计具有螺旋式上升思维要求的问题链(图4)。问题链可以从主干设问、衍生设问、创新设问、铺垫设问、逆向设问、开放性设问等不同学科素养要求层次的设问类型组成,充分发挥设问间的协调效应,兼顾学科思维进阶和学生学科素养发展差异。

通过提高设问的综合性或限定设问的思考角度可以检验学生学科素养的不同发展层次,借助开放性设问培养学生的辩证思维,在不同视角下产生思维碰撞推动深度学习;聚焦核心问题[6],并贯穿大单元教学的始终,充分发挥复杂问题对情境结构的挖掘作用;可以通过变换区域和空间尺度,把相似或相同的问题置于不同区域和空间尺度下,落实学科素养的区域认知和综合思维的内容要求。

3.迁移应用,构建地理问题思维模型

地理试题不断推陈出新,面对新情境、新问题、新认知时,能够迁移应用必备知识和关键能力,实现对地理试题的顺应理解,需要依托思维模型。思维模型不同于固化的知识结构和答题模板,需要站在大概念大单元的整体高度,把学生对地理问题的原有认知和学习后生成的认知及继续学习的潜力认知上升到学科思维高度,形成地理格局—过程思维模型、推拉理论模型、收支模型等。

基于思维模型的迁移应用,学生更容易把握复杂真实情境下具体设问的思维起点及终点,抓住纷繁复杂的地理现象背后的学科本质和思维逻辑,更能反映学生学科素养水平的发展过程。学生在预先创设的学习环境中,把知识联系背后的思维过程进行可视化,并建构成能够进行相似情境有效迁移的思维模型[7]。

【预设学习环境】生长期是指一个地区在一年内适合植物生长的时间,因纬度、海拔高度和植物种类而异。一般以日均温连续5天≥10 ℃的天数计算其植物生长期。泰加林泛指亚寒带的针叶林(图略)。

(1)解释泰加林分布在亚欧大陆西岸纬度较高、东岸则纬度较低的原因。(6分)

(2)泰加林横贯沿海和内陆,平原、高原与山地,其分布几乎跨越半个地球,分析其原因。(8分)

【思维模型建构】如图5所示。

【迁移应用】在我国大兴安岭北部(图略)生长有大片泰加林(即亚寒带针叶林),它是俄罗斯东西伯利亚泰加林向南的延伸。在大兴安岭主脉西坡,一些东西走向山脊的南、北侧泰加林在覆盖率上存在很大的差异。

(1)泰加林的分布南界大致在55°N,在我国大兴安岭西坡南延到了48°N。对此作出合理的解释。(4分)

(2)大兴安岭西坡一些向西延伸的山脊,山脊北侧泰加林覆盖率比南侧高。分析造成这种差异的原因。(4分)

【设计意图】围绕北半球泰加林的分布特征分析不同地理要素在泰加林空间格局形成过程中发挥的重要而又有差异的作用,通过变量控制的思想,在综合分析、评估各要素对北半球泰加林分布影响的基础上确立主导因素,而且主导因素又因区域不同,空间尺度的差异而有所区别。

四、创新教学评价,监测课时目标达成度

1.注重多元评价,缩小教考差距,精准备考

在高考评价体系下,可以基于必备知识和关键能力、学业质量水平、学科素养发展水平、学科思维结构水平等诸多维度,制定可行、可信、可理解的大单元、课时评价量表(表3)。克服单一纸笔测试评价在学生情感、态度、价值观、地理实践力等方面的局限,可以充分发挥表现性评价在地理学习过程中的作用,选择多元主体如教师、学习小组、学生个体相结合,让教学的参与者主动体验教学评价过程、关注和研究教学评价效果、形成教学评价思想。

2.前移教学测评,发挥诊断功能,导向教学

在大概念大单元教学实施中将教学测评前移,可以更好地发现学生学习过程中的知识联结障碍点、学科思维过程断裂点、教学组织过程优化点,为下一步提高学生地理学习体验、改善课堂生态奠定基础。在利用旧知获取新知探索未知的过程中,结合课前基础作业的诊断结果,掌握学生学会了什么、可能还能学会什么、学会之后能做什么,推动地理深度学习。教学评价指向准确、细化的目标,可以帮助学生纠正、优化学习方式,充分挖掘学习时间的投入效益;同时教师可以在反思和预设中找到平衡,帮助学生更高效了解自身某课时、某大单元的学习目标达成情况,促进学生自我调整学习能力,形成以学生为主体、教师为主导的地理课堂;教学评价是一个动态过程,既要注重阶段性特征,又要给予发展性评价,给教学活动注入内生动力。

五、结语

地理学科核心素养的培养是地理学科育人价值的集中体现,是教学评价的重要依据,大概念重构大单元教学组织和实施是落实地理学科核心素养的重要途径。高三一轮复习承担着对必修和选择性必修内容的巩固和提升任务,“植被与环境”利用真实复杂情境设置不同思维层次的问题链,围绕大概念的辐射作用,形成有机联系的框架体系,并重构具有地理学习意义的课时内容体系,最后发挥教学评价的功能,明晰、优化核心素养背景下基于大概念重构大单元教学设计环节和过程。以学科素养为起点并监测其发展动态,地理学习过程持续渗透学科核心素养,为二轮复习提升提供更好的基础。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2] 普通高中地理课程标准修订组.普通高中地理课程标准(2017年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2018.

[3] 王玉娟,袁孝亭.中学生地理视角的培养研究[D].长春:东北师范大学,2006.

[4] 郭玉英,姚建欣,彭征.美国《新一代科学教育标准》述评[J].课程·教材·教法,2013(8):118-127.

[5] 胡望舒,吉小梅.高三地理学习体系框架与学习策略[J].地理教学,2021(4):21-24.

[6] 李小玲.基于高考評价体系的高三地理复习策略探究——以自然环境的地域差异专题为例[J].地理教育,2023(4):31-35.

[7] 陈影,丁波.例谈主题式单元教学的设计和实施——以“土壤与植被”为例[J].地理教育,2022(12):30-35.