超大城市青年的婚育行为特征与变化研究

王磊

摘 要:超大城市青年的婚育行为分析对于研究如何提振青年婚育意愿与行为水平和积极应对低生育水平问题具有重要前瞻价值和现实意义。基于第六次、第七次全国人口普查数据,运用队列分析和比较分析方法,按照出生地与户籍登记地类型将北京青年人口分为四类,比较不同出生队列和性别的四类北京青年的初婚年龄、婚姻状态和生育状况的特征及变化,主要从受教育年限和工作单位类型等两个切入点探查了超大城市青年婚育行为的影响因素。在总结和讨论研究发现的基础上,提出了提高青年生育意愿和生育行为的针对性政策建议。

关键词:青年 婚育行为 超大城市 北京 全国人口普查

一、问题的提出

当前,我国已全面建成小康社会,正处于努力实现全体人民共同富裕的第二个百年奋斗目标新征程中。切实增强人民群众获得感、安全感和幸福感是坚持以人民为中心发展思想的必然要求。婚姻美满、家庭和谐、人丁兴旺是我国人民朴素的传统幸福观。然而,随着经济发展、社会转型和个人主义思潮影响,国人婚育文化观念处在深刻变化之中,婚育意愿的非传统性和多元化趋势增强。与此同时,我国人口生育率低于更替水平已超过30年、未来长期处于低生育水平仍是大概率事件,人口老龄化程度不断加深、已经迈入中度老龄化阶段,日益严重的少子老龄化问题已经对我国人口社会经济的健康发展产生现实威胁。

为此,国家连续调整人口政策放宽生育限制,先后出台“双独二孩”、“单独二孩”、“全面二孩”、三孩生育政策和完善生育支持配套措施,实施积极应对人口老龄化国家战略,以期尽快有效提振生育水平和應对人口老龄化。截至目前,放松生育限制以提振生育水平的效果并不突出,结婚率、生育率仍未见明显提升,但离婚率、晚婚率和不婚率却明显升高。

因此,欲有效提振生育水平则必须提高生育意愿,欲有效提高生育意愿则必须提高结婚率、降低离婚率和不婚率,欲提高结婚率、降低离婚率和不婚率则必须提高恋爱择偶意愿和结婚意愿。青年是婚育行为的主力人群,超大城市不断吸引集聚大量青年人口,针对超大城市青年婚育意愿与行为的研究有利于掌握、理解和预测全国青年的婚育意愿与行为的现状及未来变化趋势,具有重要的前瞻性意义。

二、研究述评

婚姻、家庭和生育是人类社会可持续发展的基础议题,也是古今中外诸多学科的学者长期关注的研究主题,有关婚育意愿和行为的研究文献可谓汗牛充栋。有关婚育意愿与行为之间差异的研究也很常见。以生育意愿和生育行为为例,国外针对生育意愿与生育行为之间关系的研究最早可追溯至早期关于人口转变的研究。20世纪70年代,随着西方大多数国家生育率急剧下降,“第二次人口转变”成为研究焦点,生育意愿的概念、测量及影响因素被提出。[1]截至目前,生育意愿与行为及二者的差距问题仍是国际婚姻、家庭和经济研究的热点之一。[2]我国生育意愿与行为的相关研究也相当丰富,特别是20世纪80-90年代和21世纪第二个十年以来这两个时段的研究成果尤为突出。20世纪80年代,我国计划生育政策与民众、特别是农民的生育意愿存在很大矛盾,大量研究旨在从生育文化观念层面来弱化民众生育的性别偏好和缩小生育意愿、生育行为与生育政策之间的差距。[3]

进入21世纪,生育政策限制逐渐放松,但生育水平未如政策预期那样提升,越来越多的研究开始转向生育意愿的真实水平、生育意愿与生育行为之间差距的原因,提高生育意愿以提升生育水平和扫除阻碍生育意愿实现的各种障碍等方面。[4]

学界有关充分实现或提高生育意愿、生育水平研究的总体思路或逻辑是降低成本和压力,即,降低生育、养育和教育(简称“三育”)等各项成本与育龄人群承受的各方面压力。在生育政策不断调整、生育限制不断放宽的背景下,除了分析生育政策调整的效果,大量研究关注如何通过降低三育成本来提升生育水平。这些降低成本的举措主要包括时间支持、财务支持、社会服务支持和政策保护等方面。其中,时间支持主要是增加或延长产假、育儿假和陪产假等,财务支持主要是提高生育保险待遇、养育子女的现金支持与个税抵扣和购房优惠等,社会服务支持主要是增加三岁及以下托幼机构及托幼服务、增加幼儿园学位供给等,政策保护方面则主要社会保护女性生育权、工作权和平衡生育(家庭)与工作,教育改革方面的“双减(有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担)”等。然而,所有降低三育成本的政策及举措只是提振婚育意愿的必要条件、而并非提振婚育意愿的充分条件。也就是说,降低三育成本只能够部分提振婚育意愿,进一步提振婚育意愿必须从需求侧着眼,必须分析研究并实施有效的政策举措以真正激发婚育适龄人群的内在婚育需求。显然,这需要在更大范围内动员社会资源和社会力量,从文化观念、社会经济发展方式、社会结构调整和收入分配等维度出台系统改革政策及举措,在奔赴并达到共同富裕的基础上,实现婚育意愿的充分释放和满足,从而最大限度消除婚育意愿与行为之间的差距,让国民达到自主生育、达到生育意愿或实现生育目标。

截至目前,有关超大城市青年婚育意愿和行为的文献并不多见,超大城市青年结婚意愿的研究更加少见,仅有的结婚意愿研究也局限于诸如大学生、潜在购房结婚者等特定人群。[5][6]有关超大城市青年生育意愿和行为的研究成果并不算少[7][8][9][10][11][12][13][14],但是,总体看来,这些研究的碎片化特征比较明显,针对超大城市青年婚育意愿与行为及二者差异的系统性研究成果付之阙如。

近十年来,我国生育政策连续调整,生育意愿与水平的相关研究持续保持热度。本研究是针对超大城市青年婚育行为的研究,既回应了如何有效提振婚育水平的社会现实需要,也能够为婚育意愿相关研究提供参考与借鉴。21世纪以来,初婚时间推迟、结婚率降低、离婚率提升等已是我国社会中逐渐显现的婚姻行为特征,婚姻对于青年人的价值或吸引力、婚姻的稳定性和婚姻观念等都经历着深刻变迁。由于婚内生育仍是我国传统婚育观念,婚姻吸引力和稳定性的降低必然对生育水平产生负面影响。超大城市青年属于引领婚育观念变迁的重要群体,本研究针对他们婚育行为的分析具有重要的现实意义和应用价值,即,通过观测和掌握其婚育行为的特点及影响因素,能够出台针对性的政策举措以提振婚育水平。

从婚育观念文化和家庭建设维度看,我国处于努力实现中华民族伟大复兴的征程中,超大城市发展更超前、必将先于其他地区进入共同富裕社会或更发达社会,因而,超大城市青年的婚育行为将集中体现西方个人本位思想观念和我国传统家本位思想观念的冲突与调和。研究超大城市青年婚育行为有助于创造性继承和发展我国传统婚育文化的优良成分,有助于提升青年人群的婚育意愿、全社会的婚姻稳定性和促进家庭建设更高水平开展。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究聚焦超大城市青年婚育行为的现状、特征、变化、影响因素和发生机制。按照联合国定义,青年的年龄范围是20-44周岁。因为本研究聚焦青年婚育行为,按照我国青年婚育年龄高峰的实际,并结合分析便利性考量,所以本研究将青年的年龄限定在20-39岁。婚育行为则包括:结婚行为(平均初婚年龄、婚姻状态、大龄未婚比例、离婚比例)和生育行为(女性未生育比例、生育子女数量、初次生育年龄)。

(二)数据资料

作为我国的首都,北京市是典型的超大城市。东城区则是北京市中心城区和首都功能核心区之一。东城区青年的婚育行为是我国超大城市青年婚育行为的最典型代表之一。主要基于北京市东城区2010年第六次全国人口普查和2020年第七次全国人口普查数据,本研究按照出生地和户籍登记地的不同组合将超大城市(北京)青年分为4类,即,本地出生、本地户籍的“北京青年”,本地出生、外地户籍的“半北京青年”,外地出生、本地户籍的“新北京青年”和外地出生、外地户籍的“外地青年”;将青年人群按照普查年和出生年分为8类,2010年1970-1974年出生的青年、1975-1979年出生的青年、1980-1984年出生的青年、1985-1989年出生的青年和2020年1980-1984年出生的青年、1985-1989年出生的青年、1990-1994年出生的青年和1995-1999年出生的青年。

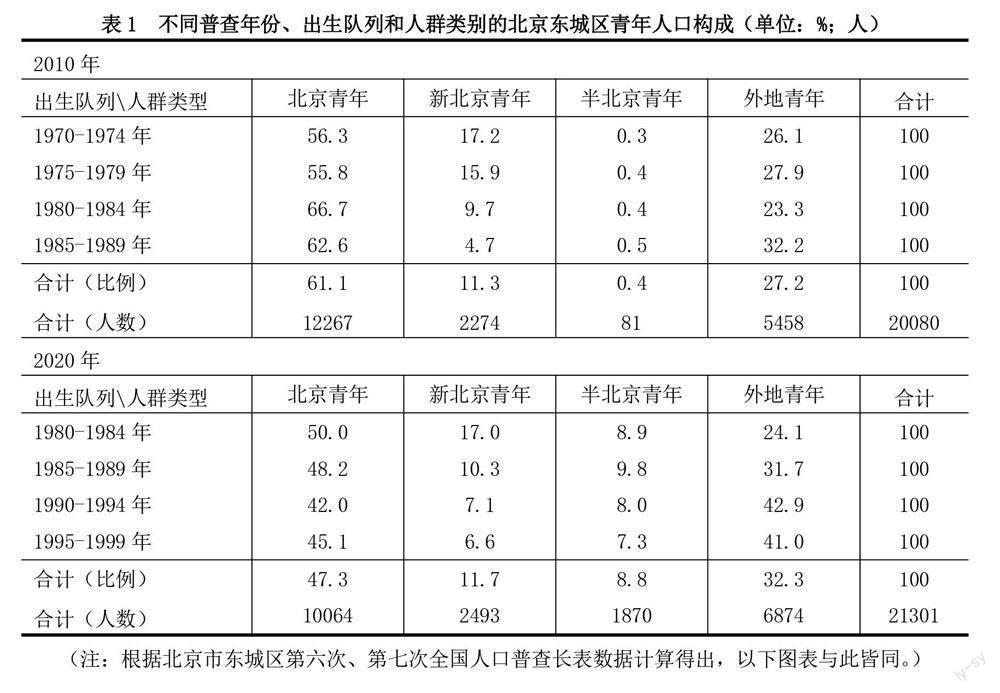

比较2010年和2020年的北京东城区青年人口的构成,可以发现:各类青年人口占比的排序“北京青年>外地青年>新北京青年>半北京青年”没有发生变化;尽管北京青年仍是比例最高、人数最多的青年群体,但其占比由超过一半(61.1%)降至不足一半(47.3%);新北京青年占比保持稳定、略有提升;外地青年占比略有上升,由27.2%升至32.3%;半北京青年则大幅增加、由0.4%升至8.8%(表1)。

在像北京这样的超大城市中,出生地和户籍登记地在一定程度上左右着青年群体在北京的住房、职业、教育等诸多社会资源的准入或占有,二者都对青年婚育行为存在着不容忽视的重要影响。因此,2010-2020年北京青年人群内部亚群体构成的改变将对北京青年人口整体的婚育行为特征与变化将产生重要而深刻的影响,基于人群类型的视角、针对北京青年人口婚育行为的分析具有比较重要的理论价值和现实意义。

(三)研究方法

本研究主要采用人口学的队列分析和时期分析以及简单描述性统计分析等研究方法对相关定性资料和量化数据进行全面描述和比较分析,以期发现两次普查年份之间、不同出生队列之间、不同性别和不同人群类型的婚育行为特征与变化。

四、研究结果

这里主要从初婚年龄、婚姻状态、大龄未婚比例和离婚比例等维度来描述分析超大城市(北京)青年的婚姻行为特征与变化,从是否生育、初育年龄和生育数量等维度来分析论述超大城市(北京)青年生育行为的特征与变化。

(一)初婚年龄

1.北京青年人口的初婚年龄在增大,各类青年初婚年龄的异质性在减弱、男青年初婚年龄差异几乎消失。

基于全国第六次、第七次人口普查微观数据的计算发现,2010-2020年,北京男女青年人口的初婚年龄分别由26.7岁和25.1岁提高到27.2岁和26.3岁,同时,初婚年龄的性别差异由1.6岁降低至0.9岁。北京青年人口的初婚年龄呈现出明显的推迟趋势。

由图1可以发现:(1)2010年,北京青年人口的初婚年龄存在明显的人群类型差异,男青年中,北京青年、北京新青年、半北京青年和外地青年的初婚年齡呈递减态势,女青年中,半北京青年初婚年龄最大,北京青年初婚年龄位居第二高位,北京新青年和外地青年初婚年龄最低;(2)2010-2020年,北京各类型男女青年的初婚年龄均在增大,特别是半北京青年和外地青年初婚年龄增幅明显更大,2020年各类男青年初婚年龄的差异已经在0.1岁左右的很小范围内;(3)2010-2020年,北京四类青年人口的初婚年龄差异在逐渐缩小,尤其是男青年初婚年龄趋同态势更加明显,2020年男青年的初婚年龄几乎相同、都在27.6-27.7岁之间,2020年四类女青年初婚年龄模式与2010年类似,半北京青年初婚年龄最高、北京青年初婚年龄位居第二、外地青年初婚年龄最低,只是2020年四类女青年初婚年龄均较2010年升高(图1)。

2.除了半北京青年,适时结婚的北京男青年初婚年龄减小,初婚年龄越大的北京男青年其初婚推迟越严重。

尽管各类型北京青年的初婚年龄都在增加,但将出生队列和普查序次结合分析以后,各类型北京青年的初婚年龄变化趋势并不一致,甚至呈现出显著差异(图2、图3)。

男青年初婚年龄变动看:首先,半北京青年初婚年龄增长的趋势最为稳健,并不因出生队列不同而有明显差异;其次,在适时结婚(六普2010年1980-1984年出生队列和七普2020年1990-1994年出生队列的初婚年龄都在25-29岁)时,除了半北京青年以外的其他三类北京青年的初婚年龄都在减小;第三,在适度晚婚(六普2010年1975-1979年出生队列和七普2020年1985-1989年出生队列的初婚年龄都在30-34岁)时,半北京青年和外地青年初婚推迟,而北京青年和新北京青年的初婚年龄在下降;第四,在中度晚婚(六普2010年1970-1974年出生队列和七普2020年1980-1984年出生队列的初婚年龄都在35-39岁)时,除了新北京青年以外,其他三类青年的初婚年龄都在增大(图2)。

总的来说,与2010年相比,2020年,适时结婚的北京男青年初婚提前的比例更大,适度晚婚时北京男青年初婚时间变化的分化明显、一部分男青年初婚推迟而另一部分男青年初婚提前,中度晚婚时北京男青年初婚推迟的比例更大。

3.无论是适时结婚、适度晚婚还是中度晚婚,北京女青年初婚年龄增大,初婚年龄越大的北京女青年其初婚推迟越严重。

女青年初婚年龄变动与男青年存在明显差异,无论时适时结婚(六普2010年1980-1984年出生队列和七普2020年1990-1994年出生队列的初婚年龄都在25-29岁)、还是适度晚婚(六普2010年1975-1979年出生队列和七普2020年1985-1989年出生队列的初婚年龄都在30-34岁)、或是中度晚婚(六普2010年1970-1974年出生队列和七普2020年1980-1984年出生队列的初婚年龄都在35-39岁),各类北京女青年的初婚年龄都在增大(图3)。

(二)婚姻状态

由于青年人口的丧偶比例极小,这里仅分析有配偶、未婚和离婚等三类婚姻状态。

1.有配偶

首先,出生队列越晚的北京青年,其有配偶比例下降的幅度越大,初婚推遲是一个重要诱因。随着出生队列的后移,与2010年六普相比,2020年七普各类北京青年的有配偶比例下降的幅度在增大。其次,与男青年相比,女青年面临着更加严重的初婚推迟或结婚困难。与2010年六普相比,2020年七普时各类北京女青年的有配偶比例下降的幅度都更大。第三,各类北京青年人口的有配偶比例及变化存在一定差异,总的看来,外地青年有配偶比例更高,六普1970-1974年出生、七普1980年-1984年出生的新北京青年有配偶比例最高(表2)。

2.未婚

静态或横向比较看,各类男青年的未婚比例均明显高于女性,北京男青年初婚推迟或结婚困难的程度超过女性。动态或纵向比较看,与2010年相比,2020年北京各类青年的未婚比例的变化存在以下四点特征。首先,外地青年未婚比例提高趋势最为明显。无论性别还是出生队列,外地青年未婚比例都在增大。其次,与男青年相比,女青年未婚比例提高趋势最为明显。各类女青年的未婚比例升高幅度大过男青年,其未婚比例降低幅度小于男青年。第三,出生队列越晚,各类青年未婚比例的升高幅度越大或降低幅度越小。这是北京青年总体上初婚推迟的直接表现。第四,与其他各类青年不同,各出生队列男性北京新青年的未婚比例都在减小,六普时1970-1974年出生、七普时1980年-1984年出生的女性北京新青年的未婚比例也在减小(表3)。

3.离婚

剔除因2010年六普人数不足百人、离婚人数更少的半北京青年(表1),观察表4,我们有以下几点发现。首先,总的看来,北京青年人口的离婚比例变化不大,各类北京青年未婚比例的变化大部分在1%以内。其次,不同类型青年的离婚比例及变化存在明显差别,北京青年离婚比例最大,新青年离婚比例最小。各出生队列的北京青年人口离婚比例排序大致符合“北京青年>外地青年>新北京青年”的规律。第三,各类女青年离婚比例增加的幅度明显大于男青年(表4)。

(三)生育状况

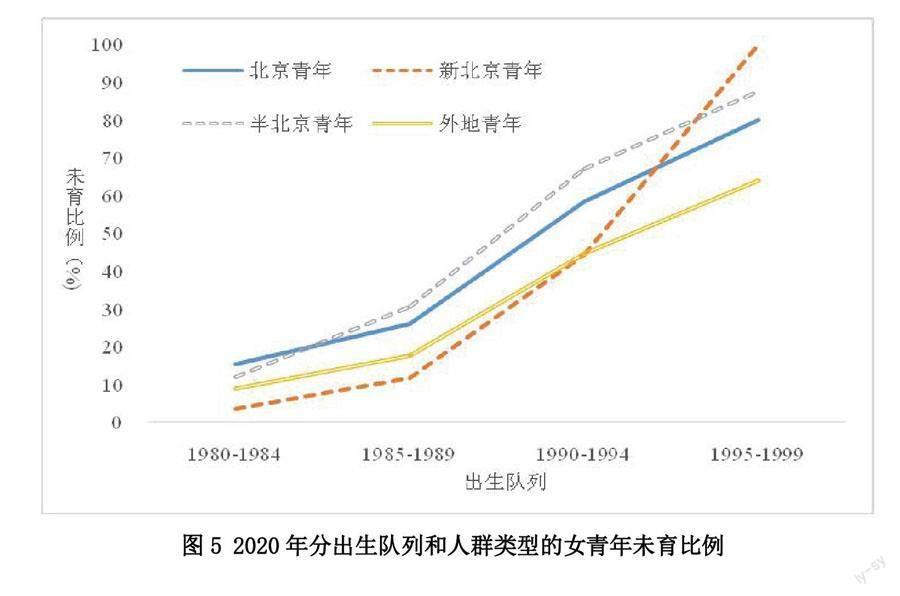

生育状况主要考察女青年的未育比例和生育数量两个方面的特征与变化。

1.未育比例

首先,出生队列越早,各类女青年的未育比例越低。其次,总体看来,北京青年、半北京青年的未育比例高于新北京青年和外地青年,2020年,半北京青年未育比例最高、超过了北京青年的未育比例。第三,新北京青年的未育比例下降明显,2020年,新北京青年在四类青年中的未育比例最低(图4、图5)。

2.生育数量

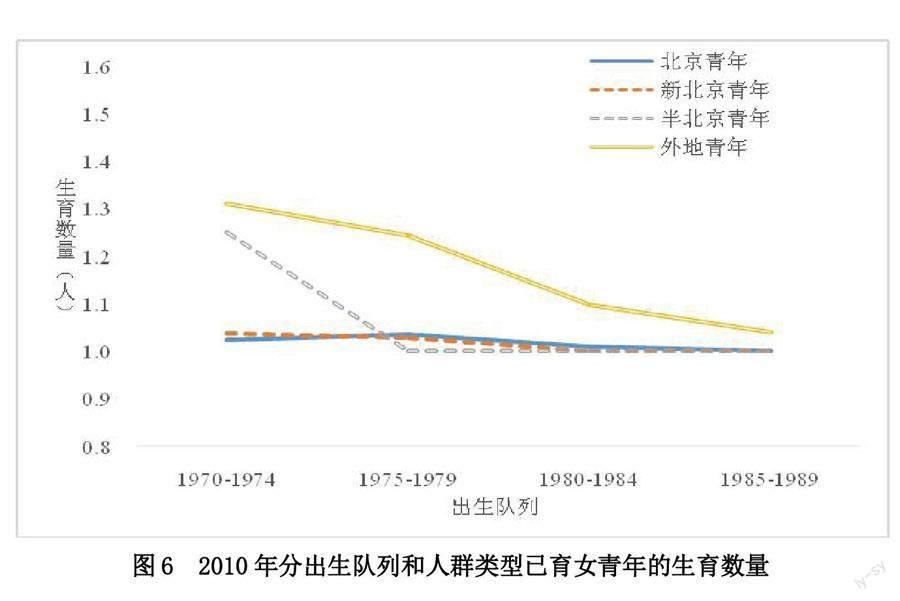

生育数量受到生育政策的深刻或刚性的重要影响。2011年,我国各地开始全面实施“双独二孩”政策,即,只有双方都为独生子女的夫妻才可以生育二孩。2014年,北京实施“单独二孩”政策,即,只要一方为独生子女的夫妻就可生育二孩。因此,2010年的北京仍是一孩政策,绝大多数夫妻只生育一个孩子。2016年,北京实施“全面二孩”政策,即允许一对夫妻生育两个孩子。因此,2020年的北京施行的是全面二孩政策。

观察图6、图7,可以发现以下几点特征。首先,2010年,已经生育的北京青年和新北京青年的几乎没有差别、全部为1个孩子,而外地青年和半北京青年的生育数量明显超过1个孩子。其次,2020年,已经生育的女性青年人口生育数量表现出明显的异质性。出生队列越晚,北京青年的生育数量越多,而新北京青年、半北京青年和外地青年的生育数量越少。第三,2020年,出生队列越早,新北京青年和外地青年的生育数量超过北京青年和半北京青年的比例越大,这一定程度上表明了新北京青年和外地青年响应全面二孩政策、生育二孩的比例明显高于北京青年和半北京青年。

五、原因探析

青年的婚姻与生育行为受到个体、家庭、社区、工作单位和社会等各层面的诸多因素综合影响。诸如个体身心状况与人力资本、家庭结构、家庭关系及家庭经济状况、社区的人口经济社会特征、工作单位或场所的类型和社会的人口特征及婚姻生育文化观念与相关家庭政策都将对青年婚姻与生育行为产生影响。受研究数据所限,这里只从个体的受教育状况和工作单位类型两个指标来探析影响超大城市(北京)青年婚育行为的因素。本研究认为,受教育程度是人力资本的关键表征,工作单位类型是社会经济地位或经济资本的关键表征,二者对青年婚育行为及结果具有重要影响。

(一)受教育状况

这里对北京青年人口受教育状况的分析主要基于受教育年限这一指标。第六次和第七次全国人口普查微观数据只有受教育程度,为了便于直观地比较分析,本研究将受教育程度转为受教育年限。2表5展示了2010-2020年各类北京青年的受教育年限及变化,可以发现:

首先,总体看来,北京青年人口的受教育年限增加,各类型男女青年的受教育年限呈现普遍增长的态势;其次,性别差异看,北京青年、半北京青年中女性受教育年限超过男性,新北京青年、外地青年中男性受教育年限超过女性;第三,出生队列看,越晚出生、女青年受教育年限超过男性的可能性越高;第四,人群类型看,北京青年人口受教育年限的变化呈现出“新北京青年>北京青年>半北京青年>外地青年”的鲜明特征(表5)。

可以发现,2010-2020年,受教育年限的增长在整体上推迟了青年进入劳动力市场和初婚时间。不过,受教育年限增长对青年婚育行为产生的影响存在明显的群体差异。比如,作为受教育年限最长的新北京青年,其男青年初婚年龄在减小(图2)、但女青年初婚年龄在增大(图3)。北京青年受教育年限仅次于新北京青年(表5),但中度晚婚时男性北京青年的初婚年龄在提高、适时结婚和适度晚婚时男性北京青年的初婚年龄在降低,女性北京青年在适时结婚、适度晚婚和中度晚婚时的初婚年龄都在提高(图2)。显然,受教育年限提高更可能推迟女青年初婚时间,相反,受教育年限提高更可能降低男性初婚年龄。

(二)工作状况

工作状况是超大城市青年婚育行为发生的经济基础或经济前提。这里主要考察有工作青年的工作单位或生产经营活动所属类型,探析不同类型、出生队列和性别的青年工作状况(工作单位类型)与其婚育行为的关系。

不同于第七次全国人口普查,第六次全国人口普查并未直接调查工作单位或生产经营活动所属类型,这里仅对2020年不同性别、出生队列和人群类型的工作单位类型进行比较分析。分析发现:不同人群类型北京青年人口的工作单位类型存在明显差别,企业、事业、机关或社会团体等各类法人单位工作的比例由大到小的排序是“新北京青年>北京青年>半北京青年>外地青年”,个体经营户的比例由大到小的排序则是“外地青年>半北京青年>北京青年>新北京青年”,自由职业/灵活就业的比例由大到小排序则是“半北京青年>北京青年>外地青年>新北京青年”;除了新北京青年以外,总的看来,其他各类北京青年人口中,女青年在企业、事业、机关或社会团体等各类法人单位工作的比例大于男青年,女青年为个体经营户或自由职业/灵活就业的比例小于男青年(表6)。

青年人的经济条件是其婚育行为的关键基础,而就业与收入是经济条件最重要的两个衡量指标。受研究数据所限,这里仅比较了不同性别、出生队列和人群类型北京青年人口的工作单位或生产经营活动所属类型。我们认为,一定程度上,这项指标能够反映青年人口的收入状况。

分析发现,新北京青年在各类法人单位工作的比例最高,這显然与其受教育年限最高有较强的相关关系。作为非北京出生的北京户籍人口,最长的受教育年限或最优良人力资本与新北京青年在各类法人单位工作或就业的比例最高之间存在较强的直接相关关系。更进一步地,最长的受教育年限和各类法人单位就业或工作的最大比例是新北京青年在本地婚姻市场上的最核心竞争力。这也导致了男性新北京青年在四类青年人群中的初婚最早、初婚不推迟反而降低的趋势和男女新北京青年的最低或次最低的未育比例和最高或次最高的生育数量。

六、结论与建议

基于北京市东城区第六次、第七次全国人口普查数据资料的分析发现:因出生地和户籍登记地的差异,本地出生本地户籍的北京青年、外地出生本地户籍的新北京青年、本地出生外地户籍的半北京青年和外地出生外地户籍的外地青年在的婚育行为与结果的诸多方面都存在明显差异。

总的看来,拥有本地户籍的北京青年和新北京青年在婚育机会及结果方面更具优势。与半北京青年和外地青年相比,这两类青年人口受教育年限明显更高、在各类法人单位工作的比例也明显更高,这也为他们的婚育行为提供了更加坚实的经济基础。一方面,初婚年龄特征及变化看,由于北京青年和新北京青年更高的受教育年限,他们的初婚年龄高于半北京青年和外地青年。但是,变化趋势看,男性北京青年和男性新北京青年的初婚时间在提前(特别是在适时结婚和适度晚婚的情况下);尽管女性北京青年和女性新北京青年的初婚时间都在推迟,但推迟幅度要小于半北京青年和外地青年(特别是在中度晚婚和适度晚婚的情况下)。另一方面,生育行为或结果看(只考察女青年),受到生育政策的深刻影响,2010年北京青年和新北京青年的生育数量显著低于半北京青年和外地青年,2020年20-25岁(1995-1999年出生)北京青年的生育数量最高、30-39岁(1980-1989年出生)新北京青年生育的生育数量仅次于外地青年。

除了很少按照出生地与户籍地的不同将青年人口进行分类之外,现有关于青年人口婚育行为的研究文献比较也缺乏出生队列比较的视角,这就导致比较分析的笼统和模糊,一些鲜明特点和变动趋势被掩盖。本研究基于两次全国人口普查数据,直接比较2010年和2020年的不同出生队列但相同年龄组的青年人口,从而能够更加准确和直观地发现青年人口婚育行为的特征与变动。基于普查数据的超大城市——北京——青年婚育行为分析结果,本研究建议有关政府机构更加重视青年人口内部异质性,更加注重从出生队列的视角掌握青年婚育行为的特征与变化,采取针对全体青年的综合施策与针对各类青年的分类施策相结合的办法,破解共同难点和各个击破各自不同堵点,降低各类青年人口的婚育成本、提升其婚育意愿并提高生育水平。

本研究的主要不足之处有二:一是2010年六普数据中半北京青年(本地出生外地户籍)的数量过少、不足百人,这在一定程度上降低了相同类型青年的时间变化分析结果和不同类型青年的横向比较分析结果的稳健性;二是研究数据只有2010年六普和2020年七普的数据,两个时点的比较是否能够成为趋势还有待观察。

注释:

1.生育数量是已育女性生过的孩子数量,而不是存活孩子数量。

2.以七普为例,受教育程度与受教育年限的转换如下:为上过学-0年,学前教育-3年,小学-6年,初中-9年,高中-12年,大学专科-15年,大学本科-16年,硕士研究生-19年,博士研究生22年。当然,这种方式只能是一种近似换算,不能做到完全准确,但对有效分析的影响利大于弊。

参考文献:

[1]丁仁船、张吕瑾、严晓雨:《国外生育意愿研究经验对国内相关研究的启示与反思》,《安徽农业大学学报(社会科学版)》,2021年第1期。

[2]张霞、夏巧娟:《生育意愿与生育率研究进展》,《经济学动态》,2018年第12期。

[3]风笑天、张青松:《二十年城乡居民生育意愿变迁研究》,《市场与人口分析》,2002年第5期。

[4]顾宝昌、郑真真、马小红、杨菊华、周云:《生育意愿、生育行为和生育水平》,《人口研究》,2011年第2期。

[5]喻燕、吴泓庚、关孝灌:《适婚青年“租房结婚”意愿及影响因素研究》,《中国房地产》,2020年第9期。

[6]朱悦:《大学生家庭价值观对其结婚意愿的影响研究——以上海市在校大学生为例》,上海师范大学(硕士论文),2021年。

[7]侯亚非、马小红、黄匡时:《北京城市女性独生子女生育意愿和生育行为研究》,《人口与发展》,2008年第1期。

[8]侯亚非、马小红:《北京城市独生子女生育意愿研究》,《北京社会科学》,2008年第1期。

[9]田丰:《生育政策调整后中产阶级的生育意愿研究——基于北京、上海、广州三个城市的调查》,《社会科学辑刊》,2017年第6期。

[10]王银浩、刘菊芬:《北京高校大学生中独生子女与非独生子女生育意愿的差别研究》,《中国生育健康杂志》,2018年第5期。

[11]赵琳华、吴瑞君、梁翠玲:《大城市“80后”群体生育意愿现状及差异分析——以上海静安区为例》,《人口与社会》,2014年第1期。

[12]陈蓉:《从生育意愿与生育行为的转变看我国大城市全面两孩政策的实施效应——以上海为例》,《兰州学刊》,2018年第4期。

[13]陈蓉、顾宝昌:《低生育率社会的人口变动规律及其应对——以上海地区的生育意愿和生育行为为例》,《探索与争鸣》,2021年第7期。

[14]刘志鹏、陈佳纯、邬佳颖、龙月媚:《全面二孩政策下90后大学生生育意愿及其影响因素分析——基于广州五所高校的调查研究》,《探求》,2017年第5期。

Research on the Characteristics and Changes of Marriage and Childbearing Behavior

of Youth in Megacities

Wang Lei

Abstract: The analysis of marriage and childbearing behavior of young people in megacities has important forward-looking value and practical significance for studying how to boost their marriage and childbearing willingness and behavior level and actively respond to low fertility level. Based on the data of the sixth and seventh national censuses, using queue analysis and comparative analysis methods, according to the birthplace and household registration place of Beijing youth population is divided into four types. The characteristics and changes of the first marriage age, marital status and fertility status of the four types of Beijing youth with different birth cohorts and genders are compared. The influencing factors of marriage and childbearing behavior of young people in megacities are mainly explored from two perspectives: years of education and types of work units. On the basis of summarizing and discussing the research findings, this paper puts forward targeted policy recommendations to improve the fertility willingness and fertility behavior of young people.

Keywords: youth; marriage and childbearing behavior; megacities; Beijing; national census

責任编辑 纪秋发