基于复杂网络分析针刺治疗胃脘痛选穴规律

代表 ,王渊, ,刘奇, ,王强, ,刘鹏 ,许磊 ,乔海法,

1.陕西中医药大学针灸推拿学院,陕西 咸阳 712046;

2.陕西省针药结合重点实验室,陕西 咸阳 712046;

3.陕西省中医药重点实验室,陕西 咸阳 712046;

4.西安电子科技大学生命科学技术学院,陕西 西安 710071

胃脘痛是以上腹部近心窝处疼痛为主症的一种病证,涵括现代医学的急慢性胃炎、胃肠道溃疡及功能性消化不良等多种以胃脘部疼痛为主症的疾病[1]。研究显示,胃痛的全球发病率日益增加且呈年轻化趋势,迁延日久可引发癌变[2-3]。现代医学治疗胃痛以抑酸剂、胃黏膜保护剂和促胃动力剂等药物为主,难以根治且不良反应较为明显[4]。针刺可调节胃肠道功能、提高消化性溃疡治愈率、降低复发率,循证医学证据显示,针刺单独应用[5]或与西药联用[6]均较单纯西药治疗存在优势。本研究运用复杂网络技术分析针刺治疗胃脘痛的选穴规律,以期为临床选穴提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源与检索策略

检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据知识服务平台(Wanfang Data)、中文科技期刊数据库(VIP)、中国生物医学文献服务系统(SinoMed)、PubMed、Embase、Cochrane Library和Web of Science建库至2022年11月30日收录的针刺治疗胃脘痛的临床研究文献,采用主题词检索。中文检索式:(“胃脘痛”OR“胃痛”OR“心下痛”OR“胃脘灼痛”)AND(“针”OR“针刺”OR“针灸”OR“电针”OR“针药”OR“刺法”);英文检索式:("Gastralgia" OR"Stomach diseases" OR "Stomach pain" OR "Burning pain in the stomach" ) AND ("Needle" OR"Acupuncture" OR "Electroacupuncture" OR"Acupuncture therapy" OR "Needling method")。进行“模糊”检索。

1.2 文献筛选标准

1.2.1 纳入标准

①干预对象为中医明确诊断为胃脘痛的患者,或西医以胃痛为主症的胃肠疾病患者;②干预措施为针刺或针刺联合其他治疗措施;③样本量≥20且有明确的选穴处方;④取穴为十四正经经穴和经外奇穴;⑤研究结果显示观察组疗效较对照组为优。

1.2.2 排除标准

①综述类、个案报道、动物实验、专家经验等文献;②以头皮针、耳针、腕踝针、三棱针、雷火针、穴位注射为主要干预措施的文献;③采用单穴治疗的文献;④重复发表的文献仅取年份最近的1篇。

1.3 数据提取与规范

利用NoteExpress3.6剔除重复文献;阅读文献的标题、摘要及关键词,完成初筛;下载并阅读文献的全文,完成复筛。2名研究者按照文献筛选标准独立筛选并交叉核对,意见分歧时与第3名研究者协商处理。提取纳入文献的题目、发表年份、第一作者、中医证型及针刺处方等内容,录入Excel2021,采用函数公式对数据进行清洗,建立针刺治疗胃脘痛处方数据库。若文献中选穴在主穴的基础上涉及辨证配穴,则按照“1组主穴+1组配穴=1条处方”[7]的方式分条录入,并按证型分类将配穴录入“配穴表”[8]。依据《经穴名称与定位》(GB/T 12346-2021)[9]、《经外奇穴名称与定位》(GB/T 40997-2021)[10]和《经络腧穴学》[11]规范腧穴名称和定位,参照《中医症状鉴别诊断学》[12]、《胃脘痛中医诊疗专家共识意见(2017)》[1]规范胃脘痛症状及中医证型。

1.4 数据分析

利用Excel2021建立针刺治疗胃脘痛选穴表,统计腧穴频次、归经、特定穴及中医证型等相关信息。在频次分析的基础上,采用复杂网络技术对数据进行挖掘。利用Gephi0.9.6进行复杂网络建模,分析并报告其结构参数;依据腧穴归经绘制经-穴共现网络;运用k-core 层次分析算法筛选核心腧穴节点,并采用Fruchterman Reingold进行结构分析;运用Modularity Class计算并染色,得到证-穴社团网络。

2 结果

2.1 文献检索结果

共检索出2 286篇文献,包括中文文献2 162篇、英文文献124篇。剔除重复文献668篇,严格按照文献筛选标准进行初筛和复筛,最终纳入105篇文献。文献筛选流程见图1。

2.2 频次分析

2.2.1 腧穴

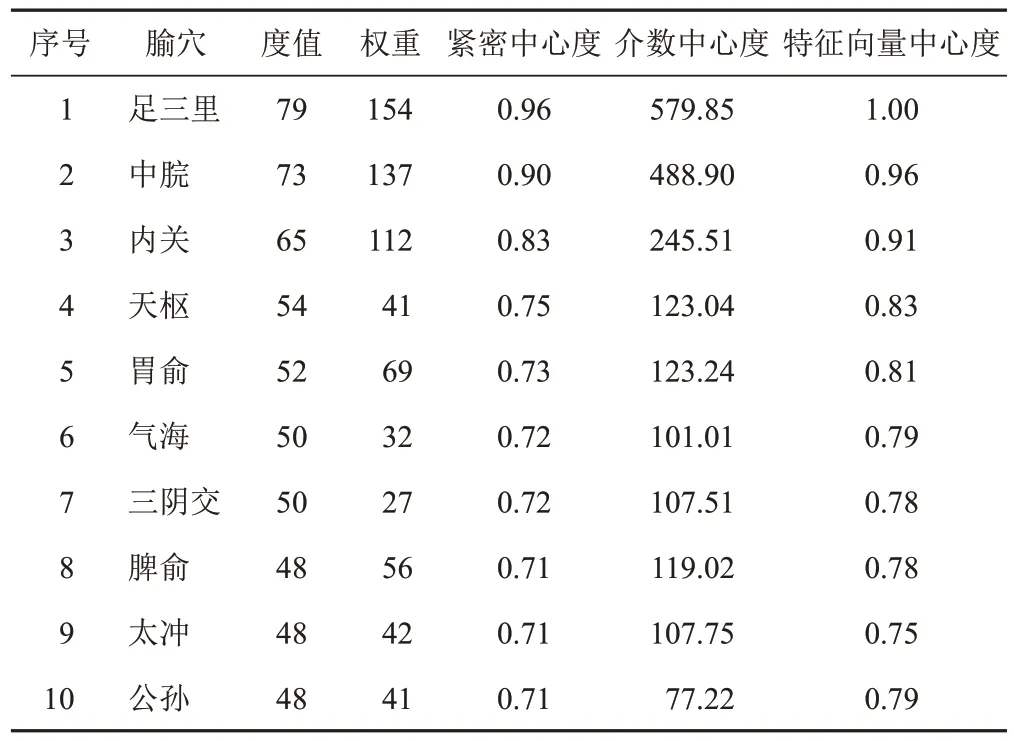

共提取175首针刺处方,涉及83个腧穴,使用总频次为1 058次,频次最高的腧穴为足三里(154次,14.56%),前10位高频腧穴见表1。

表1 175首针刺治疗胃脘痛处方高频腧穴(前10位)

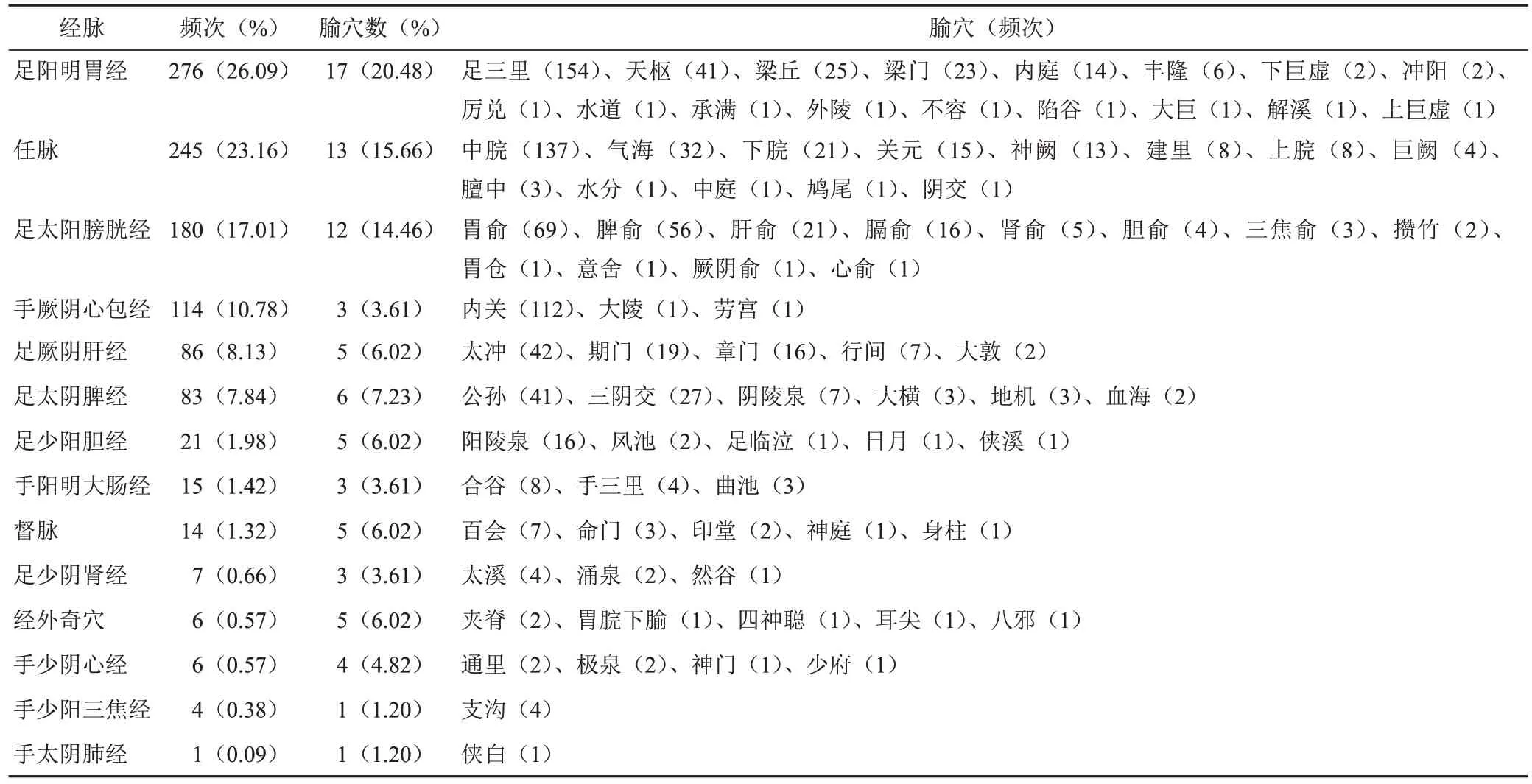

2.2.2 腧穴归经

对83个腧穴的归经进行统计,结果十四正经除手太阳小肠经外均有涉及,经脉使用频次前3位为足阳明胃经(276次,26.09%)、任脉(245次,23.16%)及足太阳膀胱经(180次,17.01%),见表2。

表2 175首针刺治疗胃脘痛处方腧穴归经

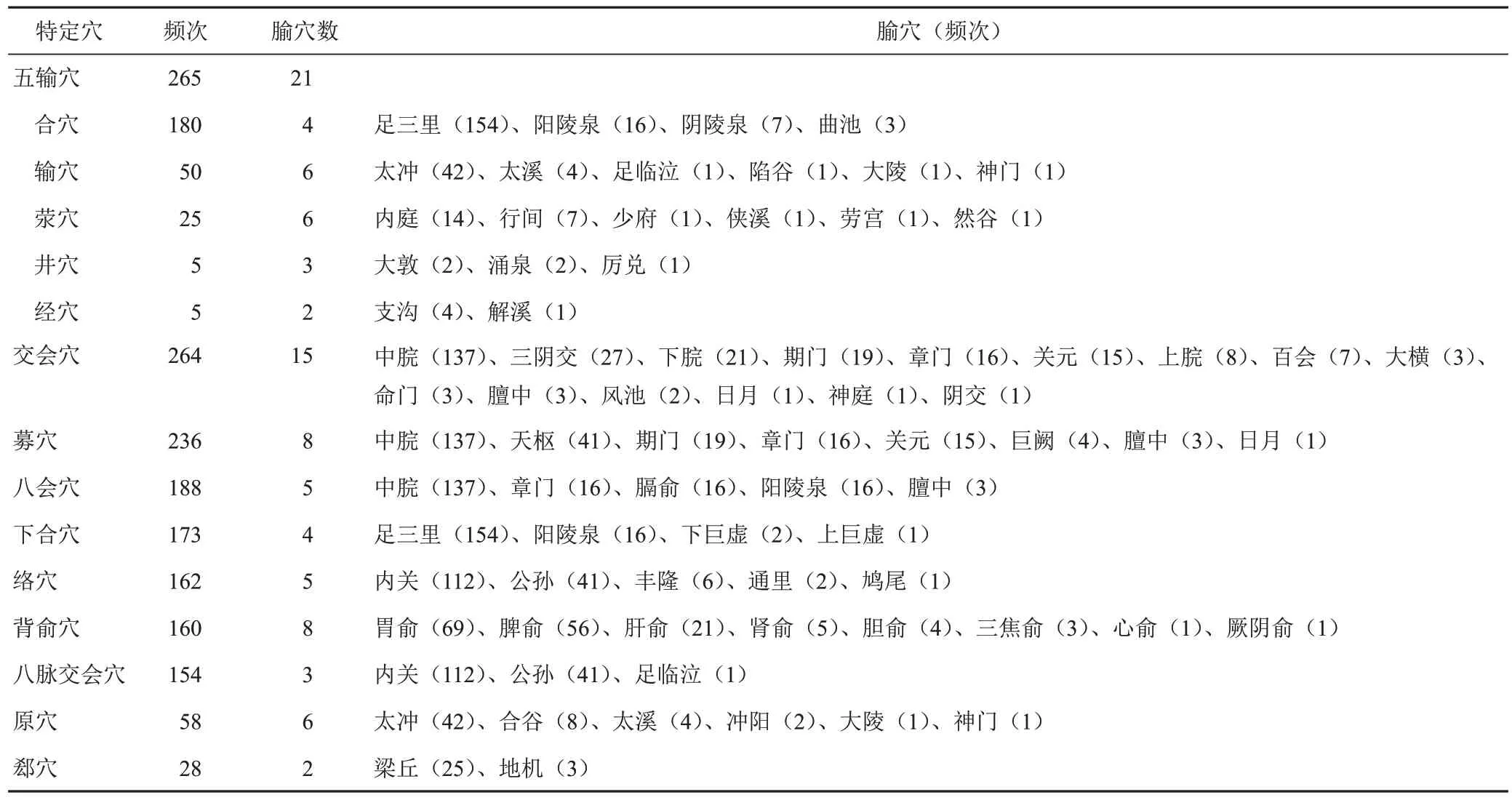

2.2.3 特定穴

共涉及特定穴57个,占腧穴总数的68.67%,使用总频次为932次,前3位分别为五输穴(265次)、交会穴(264次)和募穴(236次),见表3。

表3 175首针刺治疗胃脘痛处方腧穴特定穴

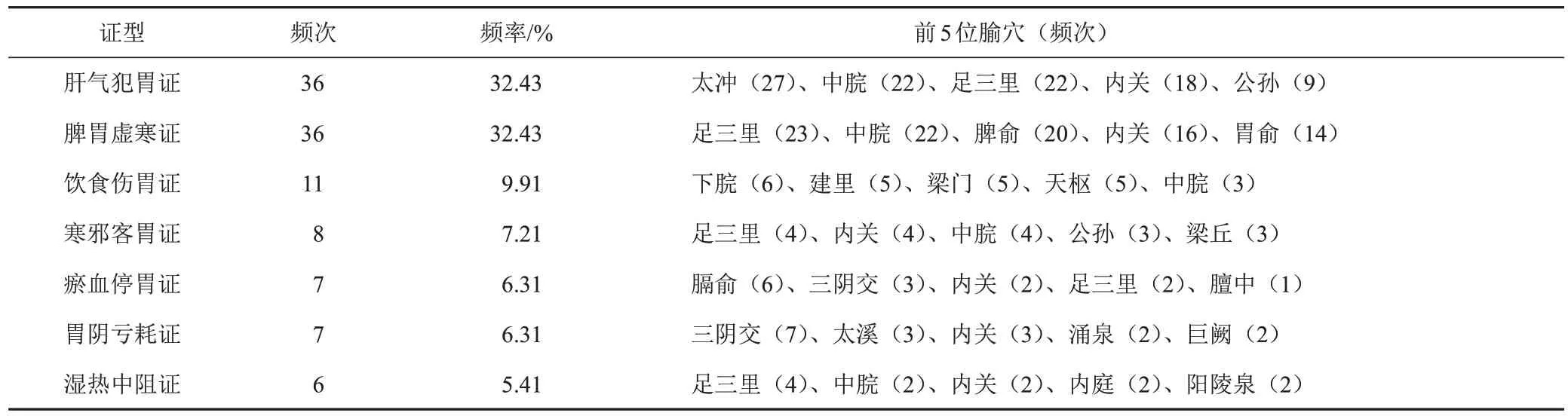

2.2.4 中医证型

纳入文献中50篇涉及中医证型,共提取处方111首,涉及7个证型,其中肝气犯胃证和脾胃虚寒证的出现频次最高,均为36次,其次为饮食伤胃证(11次),见表4。

表4 111首针刺治疗胃脘痛处方不同中医证型选穴

2.3 复杂网络分析

2.3.1 网络拓扑属性分析

复杂网络的结构参数主要包括节点数、边数[13]、平均度、网络直径[14]、平均路径长度和平均聚类系数[15]。针刺治疗胃脘痛腧穴网络包括83个节点、859条边,表示选穴处方共涉及83个腧穴和859对组穴;平均度为20.699,表示该网络中每个腧穴平均与20.699个腧穴相配伍;网络直径为3,表明整个网络中任意两腧穴之间最短路径的最长距离为3;平均路径长度为1.76,提示任意两腧穴平均经过1.76个腧穴就可取得联系;平均聚类系数为0.821,提示整个网络的连通性高。

小世界和无标度特征是复杂网络的两大主要特征[16],小世界特征表现为网络节点间平均路径长度较短且聚类系数较高,无标度特征主要由度值的幂律分布来判定。针刺治疗胃脘痛腧穴网络平均路径长度与平均聚类系数比值(L/C)为2.15,远低于随机网络得出的比值[13];且度值呈幂律分布,体现了核心腧穴在配伍中的主导地位。

2.3.2 网络节点(腧穴)分析

2.3.2.1 腧穴重要性分析

网络中腧穴的重要性可用权重、度、紧密中心度、介数中心度及特征向量中心度等参数衡量。权重表示腧穴的选用次数,度反映与该腧穴配伍的腧穴个数,二者的值与腧穴的重要性呈正相关[17];紧密中心度指网络中某一腧穴与其他腧穴的接近程度;介数中心度表示该腧穴在网络最短路径上出现的频率,值越高提示其在网络中的枢纽作用越强;特征向量中心度同时反映本腧穴及其相邻腧穴的重要性[18]。针刺治疗胃脘痛腧穴网络度值超过平均度的腧穴共29个,前10位见表5。

表5 175首针刺治疗胃脘痛处方腧穴网络节点属性(前10位)

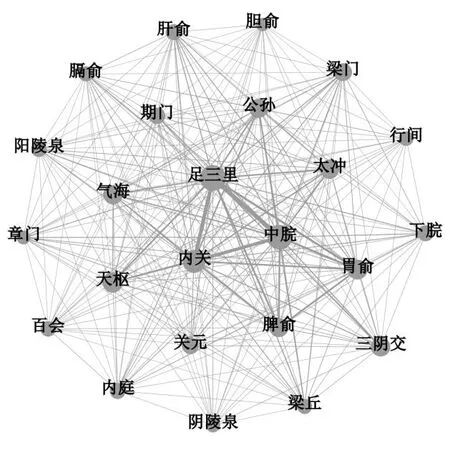

2.3.2.2 腧穴归经分析

针刺治疗胃脘痛的复杂网络共涉及13条经脉,依据经脉属性,得到经-穴共现网络,见图2。

图2 175首针刺治疗胃脘痛处方经-穴共现网络

2.3.3 网络边(配伍)分析

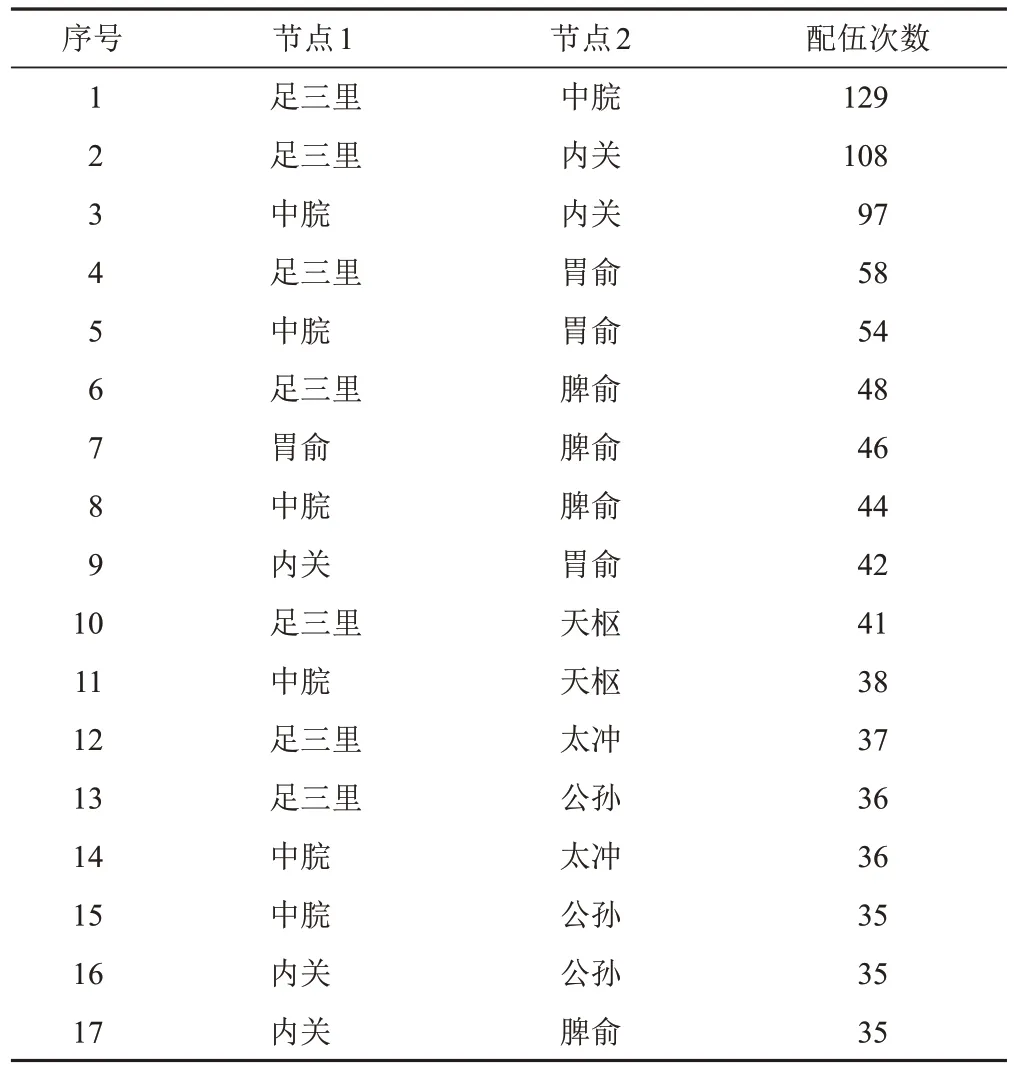

针刺处方网络中,边代表两腧穴之间的配伍关系[19]。边权重越大表示腧穴组合共现次数越多,则腧穴配伍的支持度越高[20]。针刺治疗胃脘痛网络中边权重35次以上者共17对,见表6。

表6 175首针刺治疗胃脘痛处方腧穴配伍(配伍次数≥35)

2.3.4 网络核心节点分析

针刺治疗胃脘痛的复杂网络k-core[21]最大值为18,共涉及24个核心腧穴,根据度值由高到低排序依次为:足三里、中脘、内关、天枢、胃俞、气海、三阴交、脾俞、太冲、公孙、梁门、关元、期门、肝俞、下脘、内庭、阳陵泉、百会、梁丘、膈俞、行间、阴陵泉、章门、胆俞。见图3。

图3 175首针刺治疗胃脘痛处方k-core网络(k=18)

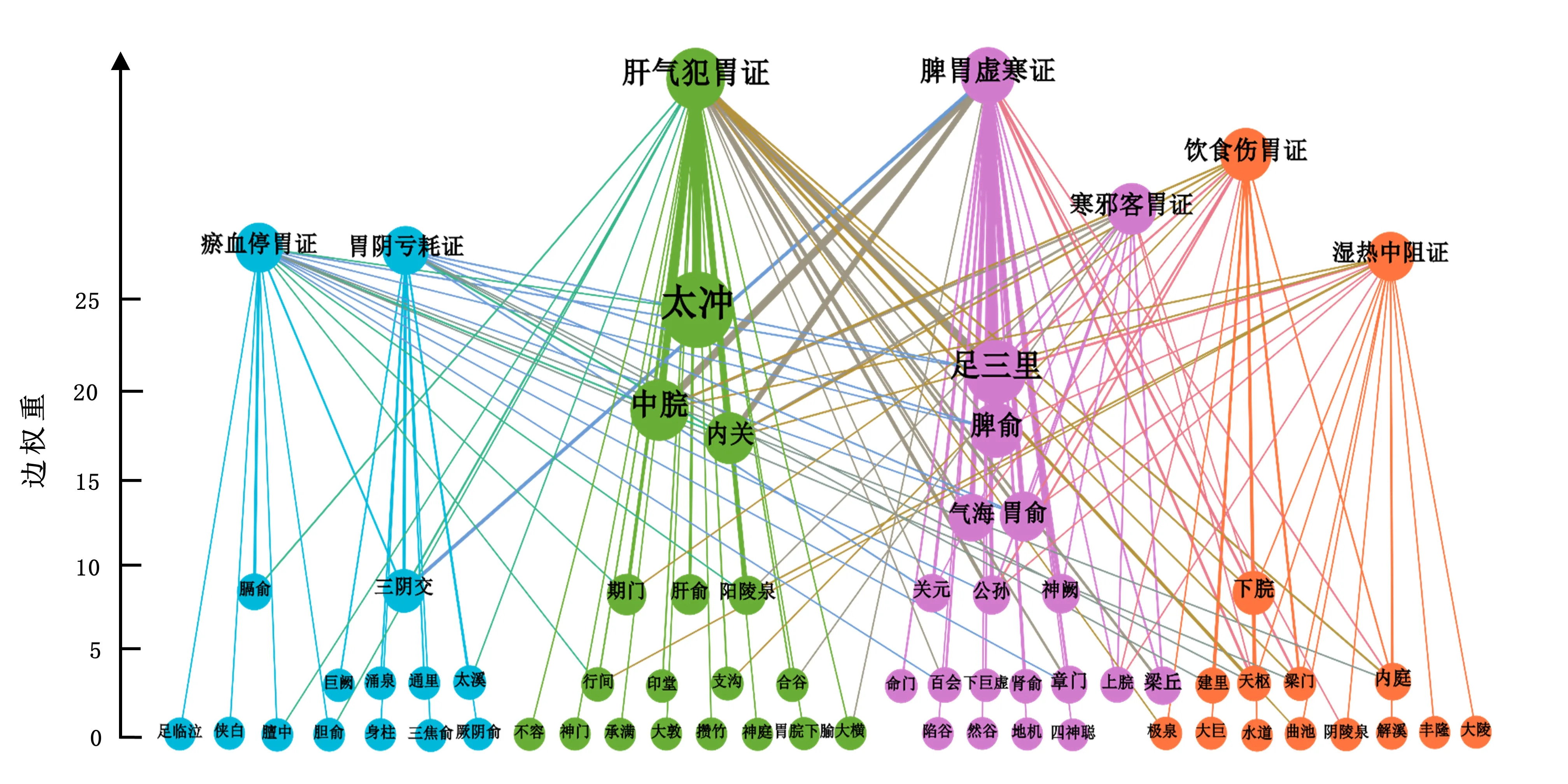

2.3.5 网络社团分析

社团属性是复杂网络的重要属性之一,表现为各节点在社团内部的联系较为紧密,而跨越社团的联系则相对稀疏[22]。社团网络与中医证型类似,均可探索节点(腧穴)的集群状况,故本研究在中医证型基础上进行社团分析,最终得到4类社团,见图4。

图4 针刺治疗胃脘痛证-穴社团网络

3 讨论

中医学认为,胃脘痛由气机郁滞,胃失和降,不通则痛所致,其病名首载于《灵枢·邪气脏腑病形》:“胃病者,腹䐜胀,胃脘当心而痛”。胃脘痛病因多为邪犯、食伤、情郁和体虚四端,治疗多以理气和胃止痛为总则,并根据实际情况审证求因、辨证施治[23]。现代医学认为,胃痛可由局部炎症、化学性刺激、肠腔梗阻与痉挛等多种病因导致[24]。针刺治疗胃脘痛具有见效快、适用范围广且无明显不良反应等优点[25],但目前临床选穴各异。近年来,复杂网络技术广泛应用于针灸领域,拓宽了选穴规律的研究途径[26],本研究用以探究针刺治疗胃脘痛的选穴规律。

本研究结果显示,核心腧穴度值前3位分别为足三里、中脘和内关,为公认的胃痛三要穴[27]。足三里既是足阳明胃经合穴,也是胃之下合穴,临床多用其治疗腑病,《灵枢·邪气脏腑病形》言“合治内腑”。研究表明,足三里与胃肠的神经支配节段相互重叠,且在其敏化状态下针刺疗效尤佳[28]。中脘为胃之募、腑之会,兼有补益与疏利的作用。章海凤等[29]通过热敏灸大鼠“中脘”,发现其可调节血清生长激素和胃蛋白酶原Ⅰ表达,进而起到修复胃黏膜、促进腺体再生的作用。内关属手厥阴心包经,具有行气活血功效,多用于心痛、胃脘痛等诸痛证。研究发现,内关的电穴特性与胃炎的分期相关[30],针刺内关不仅能“镇痛镇静调平衡”[31],还能减少恶心呕吐等胃部症状的发生[32]。从归经角度看,经脉选用频次最高的为足阳明胃经、任脉和足太阳膀胱经,其中胃经与任脉循行皆过胃脘,体现了“经脉所过,主治所及”的主治特点;而足太阳膀胱经“总六经而统营卫”,加之“气在腹者,止于背俞”,因此临床注重选取膀胱经的背俞穴。此外,特定穴选用以五输穴居多,其中尤以合穴为主,此与“胃气易逆”的病理特点有关,《难经·六十八难》有“合主逆气而泄”,合穴的广泛选用体现了“降气和胃”的治疗总则。

腧穴配伍是研究腧穴之间存在的协同或拮抗关系,是根据腧穴间的内在机理,将2个或多个功能相关的腧穴联合使用以发挥最大疗效[33]。本研究结果显示,足三里-中脘共现频次最高,以往多认为二者在功能上相互协同,并有学者通过大鼠胃黏膜实验发现二者同用较单用修复作用更强[34],但有实验显示二者之间存在拮抗作用[35],有待进一步研究。此外,高频组穴亦多是诸经典配穴法的具体体现,如上下配穴法有太冲-中脘,俞募配穴法有中脘-胃俞、中脘-脾俞,实验研究表明,针刺大鼠俞、募穴可调节其血清N-乙酰糖蛋白含量,进而保护胃组织并改善胃功能[36]。

由本研究证-穴社团网络可以看出,绿色社团多为疏肝健脾之穴,针对肝郁脾虚病机,《素问·至真要大论篇》有“厥阴司天,风淫所胜,民病胃脘当心而痛”,并认识到情志不畅是“木旺乘土”的重要原因。现代研究多以脑肠轴解释情志因素对胃肠功能的影响[37],并指出针刺不仅能通过改变肠道菌群丰度、激活和释放脑肠肽、调节下丘脑-垂体-肾上腺轴等方式改善脑肠轴功能,还能刺激肿瘤坏死因子-α、白细胞介素等因子,减轻胃肠炎性反应,以恢复脑肠轴运转[38]。紫色社团为脾胃虚寒证和寒邪客胃证,二者均属阴证且以“寒性收引主痛”为共同致病特点,此类腧穴在针刺基础上多加灸法以温中散寒,其中脾俞、胃俞等补气穴的配伍也体现了“温阳多补气”的临床治法。有研究指出,胃黏膜受到寒冷等刺激可致血管收缩而引起组织缺血缺氧,同时引发胃酸、胃蛋白酶和胃泌素等攻击性因子分泌增多而导致疼痛[39]。饮食伤胃证和湿热中阻证同属橙色社团,气机郁滞为其共同病理状态,临床上食积患者多有郁而化热之势。值得注意的是,肝气犯胃证、脾胃虚寒证和饮食伤胃证占比尤高,或与精神压抑、偏嗜生冷及暴饮暴食等生活状况相关,提示胃脘痛的治疗不仅在针药之“治”,更在平素之“养”。

综上,针刺治疗胃脘痛取穴以特定穴为主,注重上下配穴法和俞募配穴法,强调辨证论治。本研究总结了针刺治疗胃脘痛的核心腧穴、高频组穴及常见证型,揭示的配穴方法和证-穴社团归类符合临床实际情况,有一定指导意义。本研究尚存在干预措施单一、纳入的部分文献未辨证分型等不足,有待今后改进研究方法,纳入更高质量的临床研究证据,为临床治疗胃脘痛提供参考。