怀念我们的父亲赵蔚青

赵榕 赵榕平 赵会平 赵元平 赵榕生

今年是中国共产党成立102周年,是中国人民解放军长江支队南下福建74周年,也是父亲离开我们的第12个年头。这些年我们对父亲的思念与日俱增,父亲的音容笑貌、谆谆教诲如影随形,父亲的高尚情怀已在我们的生命里凝成一种精神,对父亲的敬意历久弥坚,刻骨铭心。

父亲的一生是曲折的、不平凡的,他经历了中国近代革命的整个历程。他坚信中国共产党才是拯救中国人民的中坚力量。怀揣着坚定不移的信念,父亲经历了生与死的考验、血与火的洗礼、穷与苦的磨难,始终牢记入党初心,不论顺境逆境始终初心不改、躬身前行,为党的革命事业呕心沥血,直至燃尽最后的生命之火。

献身抗戰 为国舍家

我们的父亲赵蔚青,1916年7月出生于山西省垣曲县同善镇刘村一户农民家庭,家中靠爷爷种地为生。1937年日本发动了全面侵华战争,所到之处烧杀抢掠,无恶不作,战争的灾难降临在中华大地。中华民族处于生死存亡之际,中国共产党号召全民族抗战,只有全民族抗战才有出路,抗日的烽火燃遍祖国大地。1938年日军侵占垣曲县,对垣曲人民进行大“扫荡”。

父亲是个有理想有抱负的人,“精忠报国”“国家兴亡,匹夫有责”的理念根植于他的心中,他毅然选择投身到抗日救国的伟大斗争中,并于1938年10月参加了中国共产党。父亲在垣曲县利用教员的身份进行革命活动,组织动员广大群众在共产党的领导下投身到反抗日本侵略者的反“扫荡”行动中,历任中共垣曲县二区区委组织委员、代理区委书记、一区区委书记、三区区委书记、中共垣曲县委宣传部部长。

1942年3月,父亲任中共垣曲县委宣传部部长时,在一次敌人的“扫荡”中不幸被日本宪兵抓捕关在同善镇的岗房中。敌人对父亲软硬兼施,逼问父亲是不是共产党员,谁是共产党员,还说,如果说出谁是共产党员,就给二百大洋。父亲坚称不知道,敌人见软的不行,就用尽各种刑具对父亲进行严刑拷打。父亲被捕10天就遭到了6次惨无人道的审讯,皮鞭抽、灌辣椒水、坐老虎凳,敌人使尽浑身解数打得父亲遍体鳞伤、血肉模糊,每次旧伤未愈就添新痕。尽管父亲的身体遭受非人的折磨,但父亲还是凭着自己坚强的革命意志和对党的无限忠诚,始终坚称自己只是一个教书的教员,其他什么都不知道,没有暴露自己的共产党员身份,更没有暴露其他任何党员和党组织情况。父亲被捕后,党组织利用我党打入敌人内部的关系,积极开展营救活动,加上敌人也没有掌握什么真凭实据,只好让父亲保释回家。父亲回家后立即向县委书记高一清同志、地委书记杨蔚屏同志如实进行了汇报,组织上对父亲的被捕情况进行了严肃认真细致的调查,最终在1944年作出结论:“坚贞不屈,面对敌人的威逼利诱,没有暴露自己的共产党员身份,没有暴露党小组和其他同志,为革命保存了力量。”这是党对父亲作出的公正结论。

刚被保释时,父亲浑身伤痕累累,行走回家都很困难,爷爷奶奶见到父亲的样子伤心欲绝,泣不成声。由于当时斗争环境十分残酷,组织上决定让父亲离开垣曲县,仅在家调养了几天后,父亲就离开了生他养他的故乡,离别了新婚的母亲,瞒着爷爷奶奶,拖着遍体鳞伤的身体拄着棍子,趁着夜色徒步翻山越岭走了几天,到达阳城晋豫边区,投身到新的抗日斗争中。

父亲是家中独子,他离开后,家中生活的重担就落在母亲的肩上,侍奉公婆、耕田种地。父亲离家数月后,托人往家捎了封信,信中对自己不辞而别,不能孝敬双亲,表示无奈和愧疚。自古忠孝不能两全,父亲信中告知爷爷奶奶,如家中着实有困难可以找抗日政府帮忙,并嘱咐尽量不要麻烦政府。爷爷奶奶自从父亲离家,终日以泪洗面、提心吊胆,接到父亲的信后又怕放在家中被人搜去,于是将信藏在屋子的房梁上,此信竟连母亲也没见过,直到爷爷奶奶相继过世,母亲也不知道此事。2006年,堂叔在翻盖房子时发现了此信。2011年父亲病重,堂叔来福建探望父亲时才将此信交给我们,看到那封近70年前父亲写的家书,母亲感慨万分,流下了心酸的泪水。我们目睹那封泛黄的毛边纸写的信,父亲对爷爷奶奶的爱和不舍,父亲为了他心中的信仰,为了民族大义,抛家舍业的爱国情怀跃然纸上。我们的心灵受到很大的触动,从心底里感受到父亲的伟大和不易,更加深爱我们的父亲,敬佩我们的父亲。

父亲离家后家中生活困难,但爷爷奶奶听从父亲的嘱咐,始终没有去找抗日政府帮忙。加上思念父亲担惊受怕、积劳成疾,不到两年,二老就先后离世,直到去世也没有再见到父亲一面。母亲在爷爷奶奶去世后料理完他们的后事,就前往绛县和父亲生活在一起,从此和父亲风风雨雨几十年。父亲从垣曲离家,想不到竟成了他与爷爷奶奶的永诀,这成了他心中永远的痛。

1943年4月,父亲到绛县开展革命斗争,历任绛县民教科长,绛县一区区长、区委委员,绛县三区区长、区委委员,绛县农业科长等职。父亲在战火纷飞的年代浴血奋战,出生入死,英勇杀敌。父亲任一区区长时,带领区干队配合县大队打击日军,割除日军电话线,一晚上将15公里的电话线割除了三分之二,使日军通讯中断。又伏击日伪军,致三名日军当场毙命,其余日伪军狼狈逃回据点。

1945年7月,绛县县委书记王学海带领6名武工队员袭击了到东南城抢粮的日伪军,敌人遇袭后仓皇逃回县城。不久,日伪军100多人从县城和横水分乘4辆军车前去“扫荡”。王书记带领武工队埋伏在村中阻击敌人,战斗打得非常激烈,先后击退了敌人的数次进攻,眼看队员们的子弹就要打完了,敌人又发动了新一轮的进攻。在这紧要关头,父亲接到了王书记派人送来的通知,立即带领区干队前往增援,从敌人的后面展开猛攻。敌人首尾难顾,加上天色已晚,只能匆忙撤回县城。在这次反击战中,区干队一名战士牺牲,一名战士负伤,以较小的代价取得了战斗的胜利,打击了当时日伪军的嚣张气焰。

在1946年下半年,国民党大举进攻解放区,占领了绛县县城。父亲任一区区长兼区中队长,他和区委书记郭璞同志带领党员干部和民兵积极开展对敌斗争,展开敌后“石雷爆炸”行动,受到县指挥部的通报表扬。

母亲常说起她和父亲在绛县生活的艰难日子,那时环境十分恶劣,父亲带领区干队打游击,居无定所,生活非常困难,经常没有粮食吃,吃糠咽菜是常有的事,饥一顿饱一顿。母亲在区干所帮忙做饭,给村民们纺花织布换些粮食贴补家用,父亲对他的通讯员和区公所里一些年龄小的同志像对待自己的孩子一样,父亲常说他们年纪还小,正是长身体的时候,这么小就离家参加革命不容易,宁肯有时自己吃不饱也要省下来给他们吃。

我们家中有一件父亲珍藏的物品,那是父亲在绛县打游击时收缴的日军的一个望远镜。我们缠着父亲想拿来玩,父亲严肃地说:“玩不行,可以看一下,这是以前打仗时缴获的日本人的东西。”后来,我们有幸拿着那个沉甸甸的望远镜站在我家的凉台上往远处看,想象着父亲当年杀敌的情景,心中充满了对父亲的敬佩。我们看一会后,父亲就把它收起来放入牛皮盒子中锁进抽屉里。可惜这件珍贵的战利品后来不知去向了,这也成了我们的遗憾。

南下入闽 勤政为民

1949年随着全国革命形势的快速发展,党中央和毛主席发出了“打过长江去,解放全中国”的进军号角,决定从华北局太行、太岳两区组建一支接管新解放区的党委行署下属地、县、区四级成建制的干部队伍,组成中国人民解放军长江支队随军南下接管新解放区工作。选调干部的条件是“党性强、历史清楚、政治觉悟高、组织纪律性强、身体健康、有一定的工作经验和独立工作的能力”,要求自愿报名,组织审批。面对要离开已经工作多年的环境,到一个陌生的地方,而且南北方生活环境不同、语言不通等这些困难,父亲义无反顾报名前往。经组织审查,批准父亲加入中国人民解放军长江支队四大队三中队,南下途中又调入四大队四中队任小队长、党小组长,和母亲一起离开绛县这个他们生活战斗了七年的地方。

1949年3月南下队伍在河北武安集合,经过50多天的集中整训,进行形势学习、政策学习、军事训练、纪律教育学习,提高政治思想觉悟,为到新区开展工作打下基础。4月25日,长江支队从武安出征南下,出发时的北国初春尚是冰天雪地寒风刺骨。一出武安城就开始下起雨来,雨越下越大,整整下了一天,雨水洒地黄泥铺路,仿佛老天爷在考验他们的意志与决心。父亲他们扛着枪,每人负重四五十斤冒雨行军,明知是泥坑偏向泥坑行,他们战胜了寒冷,战胜了无休止的大雨。离开武安出太行步行10天,每天徒步行军百余里,到达老田庵火车站后坐上闷罐车。由于铁路公路被破坏,只有几段路可以坐上運煤车、敞篷车、闷罐车和背负“重包”的木炭车,绝大部分是靠两条腿走路。为了赶路起早摸黑,到达福建时已是骄阳似火的盛夏,行军途中还遭到敌机的空袭扫射、残匪军的狙击,父亲他们尽管劳累辛苦,但大家毫无怨言,满怀革命豪情踏上八闽大地,与坚持地下斗争的福建省委在闽北重镇建瓯会师接管政权,途经8省63县,完成了5000里行军的征程。

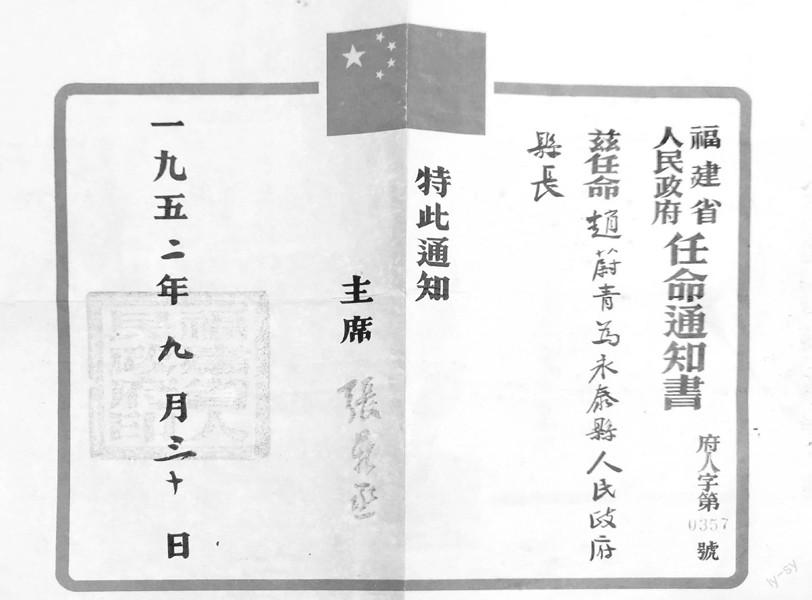

1949年9月,父亲被任命为福清县民政科长。1950年7月任永泰县副县长,11月任县长、党组书记直至1954年9月。当时的福建刚脱离国民党的统治,回到人民手中时已是民穷财尽、千疮百孔。来到福建后,父亲和他的战友们面临一系列的困难:山高路远交通不便,没有铁路不通公路,出门全靠步行;语言不通水土不服;特别是国民党的散兵游勇和地方土匪、地方恶霸互相勾结到处破坏;杀害革命干部和农村积极分子、抢劫财物、偷袭政府机关、利用宗派势力挑起武装械斗,给工作开展带来很大困难。父亲和永泰县委始终态度坚定,坚持不懈以军事清剿、政治瓦解、发动群众武装自卫的工作方针,领导全县的剿匪反霸及土地改革等工作。父亲他们白天宣传动员开展工作,晚上站岗放哨落实到位,每天枪不离身进行征粮支前、减租减息等工作。永泰县土地改革的完成,让少地无地的贫困农户分到了土地与房屋,极大地调动了广大农民的生产积极性,有力地加强了党的领导与政权建设。

1954年父亲调任闽侯专署任办公室主任,1956年任福建省人委办公厅秘书长、副主任、党支部书记等职。凭着像松树那样坚定不移、像柳树那样茂盛生长的精神,很好地完成了党交给的各项工作任务,在福建大地奉献着青春和热血。

投身建设 不辱使命

中华人民共和国成立后,党和国家就开始研究黄河治理问题。1952年,毛主席亲自视察黄河,指示“一定要把黄河的事情办好”,计划在河南三门峡修建一座大型水利枢纽工程。黄河三门峡水利枢纽工程是根治黄河水害、开发黄河水利的关键性工程,它控制黄河流域面积92%,具有防洪、发电、航运等巨大的综合效益和重要意义。

这个水利枢纽工程能拦截黄河的洪水和泥沙,把千年一遇的洪峰由35000秒公方削减到10000秒公方以下,再配合修建水库就可完全解除几千年来严重威胁25万平方公里内人民生命财产的洪水灾害。三门峡工程,国家委托苏联列宁格勒水力发电设计分院担任主体工程和施工总布置的设计工作,中央从全国各地抽调了大批干部和工程技术人员,同时苏联也派出地质专家帮助施工建设。父亲对党无限忠诚,时刻听从党的召唤。1957年4月,父亲被调任河南三门峡工程局办公室主任。

那是一个没有高科技辅助、仅有少量大型机械支撑的年代,国家正处于困难时期,很多时候还要靠人背马驮,肩挑手挖。工地建在大山里,离工程局驻地60余里,夏天工地温度高达40摄氏度以上,冬天气温降到零下十几摄氏度,大家凭着“一不怕苦,二不怕死”的革命精神,苦干实干,夜以继日加班干。父亲始终保持优良的革命传统,为大坝的建设忘我地工作着。父亲任办公室主任,要解决的事情千头万绪,但父亲仍经常奋战在修建大坝的第一线,为使大坝早日竣工,父亲经常吃住在工地,与工程技术人员一起攻克重重困难。发动群众,依靠群众,鼓励他们破除迷信,解放思想,敢想敢干进行技术革命,不断刷新生产纪录。那两年我们姐弟在家很少能见到父亲的身影,连过年、过节也是如此。

父亲在三门峡大坝的修建中始终保持着共产党员“吃苦在前、享受在后”的优秀品质。在一次工地劳动中,一块大石头从山上滚落下来,眼看就要砸中身边一位工人,父亲一把推开身边的工人,自己却被滚石砸到,鲜血直流,晕倒在工地上,那位工人惊险躲过而父亲却重伤入院。那次事故让父亲在医院住了一个多月,又回到家中休养了一段时间,父亲腰上的伤疤就是那时候留下来的。这期间是我们姐弟见到父亲最多的日子,也是我们最快乐的时光。父亲身体稍好就又投入到紧张的大坝建设中去了。

黃河水利工程的修建是国家的重要决策,受到党和国家领导人的高度重视。周总理亲自率河南省委书记、陕西省委书记、山西省委书记研究解决大坝建设的高度和建成后的蓄水和淹没问题。刘少奇主席、周恩来总理、习仲勋秘书长等一批国家领导人至三门峡工地视察工程,和工人们亲切交谈。

三门峡工程的建设,鲜明有力地显示了社会主义制度的无比优越性和党的领导是一切胜利的根本保证。大坝建成后,父亲又服从党的安排返回福建,于1962年由周恩来总理签署任命为福建省人委办公厅副主任。父亲一生北战南征、南征北战几回合,时刻听从党的召唤。

坚守信仰 刚正不阿

十年动乱中父亲又因被捕一事受到牵连,这件事组织上分别在1944年、1956年均做出调查结论证明父亲是清白的。在历次运动中组织上都是同样的结论,由于当时的环境,父亲竟遭到一些别有用心的人的诬陷、黑白颠倒,把莫须有的罪行强加给父亲,蒙受了不白之冤。其间,父亲被关进牛棚整日挨批斗写检查,身心都受到极大的伤害。当时许多革命干部都受到冲击,和父亲关在一起的有不少南下干部。其中,有一位和父亲一起从三门峡调回福建的阳城籍干部思想很悲观,对当时的现象想不通,为什么革命几十年却受到这样的对待。尽管父亲也觉得委屈伤心,但父亲对他说:“共产党员要经得起任何艰难险境下的考验,要相信党,相信组织总有一天会搞清楚的,在任何情况下,你记住,不管受再大的委屈,自己都不能轻生。”这位叔叔听了父亲的话,最终咬牙坚持了下来,直到他的问题得到平反。1980年,这位叔叔见到我们的母亲时说:“当时多亏听了赵主任的话,他救了我的命,不然真不敢想会是啥后果。”父亲对党无限忠诚,革命意志坚定不移,他坚信历史不容篡改,黑白不能颠倒,坚信党会拨乱反正,坚信历史和党组织会还自己一个公道。1978年福建省委组织部发文,为父亲彻底平反,恢复名誉,推翻一切污蔑不实之词。

父亲经常对我们说,战争年代牺牲了那么多的战友,能活到现在已经很满足了,他从不因个人遭受的冤屈而抱怨。在十年动乱中,父亲从不怨天尤人,而是一如既往地坚守初心,始终没有忘记自己共产党员的身份,忠诚党和国家;始终做一个慈爱的家长,呵护我们这个家庭,为子女遮风挡雨。父亲的意志坚如钢铁,不论受到怎样的对待,回到家中都像没事一样,时常连我们的母亲也被瞒过,以至我们都不知道他受过屈辱和折磨。

两袖清风 奉献如常

1970年,父亲下放福建光泽县公社蹲点劳动,父亲和母亲带着两个最小的孩子来到一个距离公社还有十五里山路的村庄生活。父亲的工作环境变了,职务变了,但父亲的初心没变,脚踏实地、艰苦奋斗的作风没变。父亲白天和社员一同参加生产劳动插秧犁地,晚上提着马灯访贫问苦、到离家两里地的大队部和大队干部们商量生产队的事情,讨论解决村民困难的办法。父母住的房子是村里的一间闲置房,经常漏雨,队里说找人修理一下,父亲不让,自己掏钱买了块塑料布和母亲一起把屋顶盖好勉强度日。父母在村里过着艰苦的生活,自己砍柴、挑水、种菜,每月还要到公社去买供应粮,挑着一家四口的粮食,走三十里山路,从不让大队安排照顾。

当时我们家5个孩子均未成年,七口人分布在三个地方:老大在山西插队,老二老三在福州上学,老四老五跟在父母身边。每月父亲的工资发下来要分成几份,省吃俭用,从牙缝里省下来的钱和粮票,还要被父亲拿去救济那些生活困难的群众。看到村民们缺医少药,父亲自己掏钱买药送给他们,解决他们的疾苦。1971年的除夕,我们姐弟在父母的带领下上山砍柴,直到黄昏才回到家中,多少年来每到除夕我们都会想起当年的情景。

父亲下放7年,积极配合大队干部,帮助社员改善生活环境,提高社员生活水平。7年来,大队粮食年产量由130万斤增加到200万斤;牲畜年产量由300头增加到700多头。1970年时,队里没有公路,到父亲离开时,大队各村都通了公路,社员们的生活质量得到了很大的提高。1977年父亲离开时,村民们依依不舍,队里说要为父亲办送行酒。盛情难却,父亲只好答应,但要求自己出钱,最后父亲拿出300元买副食,队里供应粮食,全村老少一起聚餐,大家欢聚一堂为父母送行。父亲回到福州后和村民的联系依然不断,只要有人来福州,都会到家中坐坐,父母从来都是热情接待、亲如一家。

永葆本色 不忘初心

父亲辛劳一生,相比他给我们的安稳生活,他宝贵的精神品质更值得我们珍惜一生。父亲在日常生活中的点滴言行和言传身教在不知不觉中为我们树立了榜样。父亲离休后,每月领了工资做的第一件事,就是步履蹒跚地到单位老干部门交党费,交党费看似小事,但父亲几十年如一日,每月10日必是他交党费的日子。即使在父亲患重病住院期间也念念不忘,叮嘱母亲为他代交。这件小事也充分体现了父亲这个有着73年党龄的老共产党员对党的一片赤子之心。

父亲生性刚正。他从参加革命开始到离休直至离开我们,一生对党忠诚,无论在任何地方担任任何职务,都是兢兢业业、任劳任怨、勤勤恳恳地圆满完成党组织交给的任务。他总是废寝忘食地工作,甚至连我们姐弟的成长也无暇顾及。父亲没有陪我们写过作业,周末也很少跟我们外出游玩,对我们的要求十分严格,当时我们心里多少有些怨气。当我们长大成人后才明白父亲的苦心。艰难困苦、玉汝于成、自食其力、勿忘心安,这是父亲教会我们的立身处世之道,是父爱,是大爱。

父亲无论在什么岗位上,我们姐弟都没有因为父亲的职务而沾光。我们姐弟五人中四人都经历了上山下乡,都是插队知青,凭借一己之力,或是參加工作或是考取大学或是参加解放军,我们姐弟在各自岗位上都能吃苦耐劳、勇于奉献,并且四人先后通过党组织的考验,加入了中国共产党。

时光清浅,思念无涯,我们多么想回到那些有父亲教导的日子,回到有父亲陪伴的日子里,父亲走了,我们扪心自问,父亲一生留下了什么?那是一种信仰,一种品德,这种信仰和品德的传承永远在我们姐弟的血液里沸腾,父亲对信仰的不懈追求,将会伴随我们姐弟代代相传。