清人引赋注义山诗考论

田竞

摘 要:清人朱鹤龄、程梦星、姚培谦、冯浩为注解义山诗,引用了116篇赋。他们用赋作注的原因是:一为标明语典;二为科场制艺重赋的习气所浸染;三为自觉追求语言美感;四为缓解以史注诗的僵硬感。清儒限于时代桎梏,为避免文祸牵累,对部分义山讽喻诗的注解过于浅显;又因大量引赋,难免使阐释累赘啰嗦,影响对诗意的理解。但他们的笺注本意都是希望以精详的考证而最大限度还原义山诗隐晦的诗意,以工典雅驯的语言契合李诗秾丽纤巧的风格。至于注者主观意愿与客观笺注实践所产生的难以弥合的差距,不应成为今人误解清儒的原因。

关键词:以赋注诗;李商隐;笺注方法;清代;义山诗

中图分类号:I207.22文献标志码:A文章编号:1672-9684(2023)01-0082-08

李商隐诗盛行于有清一代,其诗用典博奥,旨意纡曲,无一字无来历,因此读李诗须得借助注释。自朱鹤龄始,清代笺注李诗者多达数家,在乾隆一朝达到鼎盛[1]3,其中朱鹤龄、程梦星、姚培谦、冯浩的笺注比较重要。以刘学锴、余恕诚所编《李商隐诗歌集解》为底本,义山诗全集535首诗,仅朱、程、姚、冯四家就曾引用116篇赋中辞句对165首诗进行过注解,占义山诗总数的30%以上。如此大量的引用,足证清儒以赋注诗的笺注行为是自觉的,那么促使他们采取这一笺注方法的原因及此方法的优缺点值得作一深入探讨。

一、选择以赋注诗的缘由

清代笺注李商隐诗文的注家不下数十家,朱鹤龄、程梦星、姚培谦、冯浩四家注之所以为人所推重,无一不与其精审详博有关,冯浩注本被当今学者誉为“是清代李商隐诗集最完备精审的笺注本,也是李商隐研究史上一部里程碑式的重要著作”[2]142,实际上,冯浩注本与前三家注仍旧属于同一个笺注系统:以知人论世、以意逆志的方法进行笺注。颜昆阳便是将朱鹤龄至冯浩此四家注纳入同一个笺释系统来看[1]83。因此,对冯浩注本的赞誉,部分也来自于对肇自朱鹤龄注李这一笺注系统方法的肯定。而李商隐诗之所以在清代风行一世,注本频出,也与他作诗好“獭祭”,为笺注者提供了一个施展知识涵养的平台有关:“旧说李商隐为文,多检阅书册,鳞次堆积,时号‘獭祭鱼。”[3]23作诗求诸书册间,呈现在义山诗中,则是辞藻典丽,意象堆砌。可以说,有清一代义山诗的笺注与义山诗互相成就。这样的特点却莫名契合了场屋应试文士的心理需求,他们需要模仿的恰是这样一种将浩繁的学问凝于笔端,化成几行应试诗,在较为局促的时空中体现出自己学识渊博的作诗方法,尤其“自乾隆二十八年(1763)以后,以一书一经一诗,永为定例……嗣后直省童生应试,俱以一书一经一诗命题”[4]302。乾隆取消策论,加入试帖诗,试帖诗与八股文从此成为一对科场制艺的双胞胎,作诗成为每一位应试科举士子的必备技能,此举对清诗发展影响极大,“‘试帖诗的再次实施于科举考试,乃是诗坛纱帽气和学究气进一步汇合而流延的一个关键性契机”[5]642。冯浩自乾隆二十三年(1758)归乡后,先后主浙江崇文、蕺山、鸳湖等书院数十年,培养后学无数,教师的身份亦使他深谙试帖诗的成式①。冯浩《玉谿生诗笺注》初刻于乾隆二十八年(1763),重刻于乾隆四十五年(1780),在全国士子间风靡一时,原因之一便是其笺注条目对史实、语典、事典的详细罗列,契合了士子作诗时需引经据典的心理需求。冯注本今日存世量极大,各地公私庋藏中皆能见其身影便是例证。

不论这种作诗的方法是否正确,但统观朱鹤龄至冯浩这一系统的注者,箋注初心都是希望以精详的考证而最大限度地还原义山诗隐晦的诗意,以工典雅驯的语言契合李诗秾丽纤巧的风格。为达到这一目的,探讨李商隐遣词造句中的师法,便成为朱、程、姚、冯笺注诗学观念中的首要一环,而承认义山诗具有浓厚的继承自楚辞的赋体风格,是清儒追寻义山诗祖述问题迈出的重要一步。

如果钱谦益序中有关释道源论李诗的记载,还仅是从其纡曲隐晦的措辞中发现了“义山……此亦风人之遐思,《小雅》之寄位也”[6]2262。那么,至其侄钱龙惕与学生朱鹤龄,则已经对义山诗“上薄风骚,下该沈宋”[6]2261,“乃风人之绪音,屈宋之遗响,盖得子美之深而变出之者也”[6]2266。本于屈宋,寄寓深婉,具有比兴的语言特征认识逐渐清晰。与此同时,吴乔在《西昆发微序》中,大胆提出义山“遣辞唯出于赋”[6]2269,明确表示义山诗与屈宋骚赋存在因承关系。随后,徐德泓、陆鸣皋将这一认识进行了深化,认为义山杂糅诸家,“李诗之体制,则规摹子美,俊逸则仿佛太白,幽奥则出入长吉,艳丽则凌轹飞卿,荟萃诸家之胜而有之。而其离合转换处,实又胚胎于楚词”[6]2273-2274。到程梦星和冯浩,李义山诗源于风骚,具有鲜明的赋体风格;义山师承多家,形成了远追汉魏,近仿六朝艺术特质的认识基本已经定型②。正是基于此认识,采取以赋注义山诗的方法成为清代注家的自觉选择。

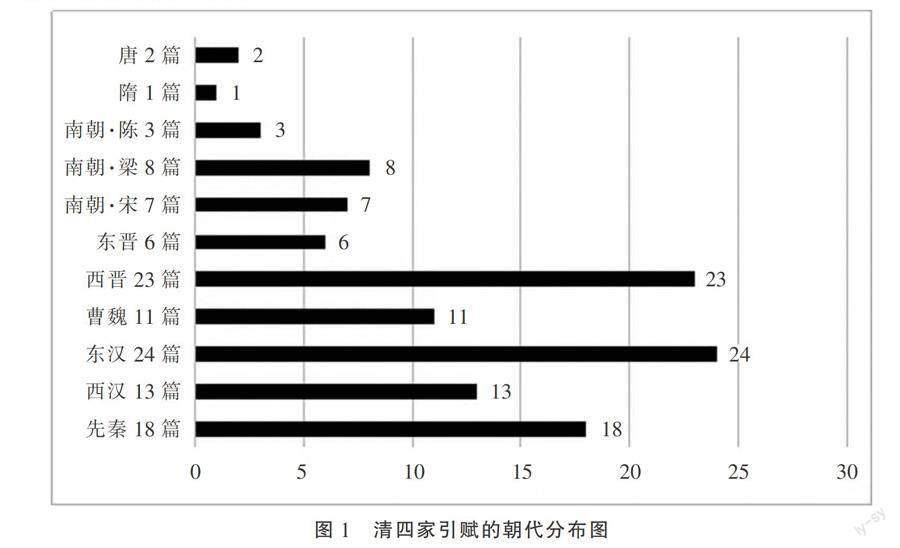

朱、程、姚、冯四家注中出现引赋注诗现象的有165首诗,共280句引赋注诗,共涉及116篇赋,所引的赋按照作者的朝代划分,分布如下图1:

其中两汉为最多,魏晋次之,先秦、六朝又次之,隋唐为最少。赋的引用朝代分布比例便恰好证明了他们已将对李商隐师承问题的认识,贯穿到了笺注李诗的实际行动中去。此四位注家在考辨义山诗的源流祖述时,都体现了清代朴学考据的学术自觉,这就为其笺注方法的学术性奠定了基调。他们的注释自然而然地呈现出一种学者旁征博引的气质和典雅工整的语言风格。

《蜂》“宓妃腰细才胜露”句,朱注与冯注皆引“腰如约素”[6]1142,字面上虽显示不出密切的词源关系,但这里是义山割裂赋前部“宓妃”事,后与“腰细”重新构词,因此语词依旧源于《洛神赋》中,因此引赋而注疏通了句意。《谢往桂林至彤庭窃咏》“辰象森罗正”,朱鹤龄与冯浩皆引张正见《山赋》“森罗辰象,吐吸云雾”[6]641。注解极简,可见是赋文化用无疑。《木兰》诗中“长短定何如”,朱鹤龄与冯浩皆引宋玉《神女赋》“秾不短,纤不长”及《登徒子好色赋》“东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短”作注[6]807,引出其语典,则诗意自明无需赘言。《寄成都高苗二从事》中“二江风水接天津”,“二江”语出《南史》,是为谢朓赞颂江祏四人俱为朝中显贵之语,与成都本地并无关联。朱鹤龄与冯浩以求实的态度为标注题目“成都”地形,同用扬雄《蜀都赋》“两江珥其前”,程梦星虽未引扬雄此赋,但引左思《蜀都赋》“带二江之双流”[6]728。这段笺注对于理解诗意帮助并不大,主要是为了追溯语典出处。《思归》“旧居连上苑”,“上苑”意指何地?冯浩先引《史记》注为“渭南上林苑”,又引班固《西都赋》“西郊则有上囿禁苑”[7]309。这类词语是李商隐诗的典型构词法,有可能是“上林苑”的简写,也可能源自《西都赋》“上囿禁苑”四字,割裂组合为“上苑”,令人难以捉摸。《西都赋》虽不一定为此诗句语词源头,但保留了一种可能性,增加了诗注征引的丰富性。

冯浩在《迎寄韩庐州瞻同年》一诗中,用以史注诗的方法,将“寇盗缠三辅”中的“三辅”考证为“三蜀”之误。据《汉书·百官表》《通典》《新唐书·封敖传》《资治通鉴》《旧唐书·温造传》《太平寰宇记》[7]442-443,认为义山自注“三川兵出”,不指扶风、冯翊及京兆尹此三辅,也并不是同州、华州、凤翔为关内道之三辅,而是指唐宣宗大中五年(851),王贽弘剿灭侵扰掠夺东川、西川、山南西道等三川地区的巴南鸡山饥民暴乱③。冯浩笺曰:“小贼既平,何至扰动三辅?”又据常壉《华阳国志》及左思《蜀都赋》“三蜀之豪”,以证“三蜀”的语典业已存在。左思在《三都赋序》中表示自己是以作地方志的态度来作赋,清儒以此证诗,是将其京都大赋视作史料使用的,这是典型的将四部学问泛史化的清代朴学考据手法。

《北齐二首》通篇用典,冯浩笺语“寄托未详,当直作咏史看”[6]596,故未将此诗编年。诗句“小怜玉体横陈夜”用语极艳,开端引《北史·传》冯小怜故实,解释其中“横陈”二字来历。朱彝尊笺有“故用极亵昵字,末句接下方有力”[6]595,但仅引北齐史实则过于呆板,韵味全失,且此句极艳之处,如不讲明,那么后句“已报周师入晋阳”便没有讽刺力度。但艳俗之词如讲解过于明白,则会陷入纪昀所讥讽的李诗“至于流俗传诵,多录其绮艳之作”[6]2297,因此冯注保留了朱注所引宋玉《讽赋》“主人之女又为臣歌曰:内怵惕兮徂玉床,横自陈兮君之傍”与《登徒子好色赋》“花容自献,玉体横陈”二句,又引佛经《楞严经》以相调和[6]594。总之,秉持了清儒所追求的温柔敦厚的诗教观念。此诗虽稍涉流艳,但从清儒采用引赋注诗与以史证诗的结合来看,是一个很有特点的例子:史料说理,赋发其含蕴;正史注艳诗力度过大且损害韵致,若仅引赋只能标明语词出处,易理解,却有失敦厚,以“赋+史”则互补不足,典雅与风韵兼备。

引赋注诗的缺陷也在于此,清儒为求征引宏博,在不必用赋时也以赋注诗,啰嗦累赘倒在其次,反而对诗意的疏解造成了不必要的障碍。以《汴上送李郢之苏州》“露桃涂颊依苔井”句为例,此句与下句“风柳夸腰住水村”,清儒胡以梅、陆昆曾、陆鸣皋解析这一联为描写“露桃涂颊,风柳夸腰,言苏州景物之妙也……”[6]1112,朱氏引《北史》“靧面辞”事典及萧纲《桃花诗》“飞花入露井”句作注,但此诗姚培谦解得最为深情,笔者以为最得作者心意:

此感知己之难遇也。大凡人不高,诗不苦,人高诗苦,无如梁王旧园,知己已不可再也。《白纻》只应自怜,黄昏谁与酬唱?一方如此,万里之内可知。若不能降心贬格,恐终无投时之日。露桃风柳,艳冶妖娆,此去姑苏,苏小小风流宛在。“早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹。”普天下负气人,同声欲哭矣。[6]1113

冯浩并未承袭姚注,引傅玄《桃赋》“华升御于内庭兮,饰佳人之令颜”[6]1111-1112作注,即使延展《桃赋》前后句[8]第4册,465,仍找寻不到词源上的关联。傅玄《桃赋》所咏为借赞桃树成长茂盛,可入庙堂之高,可充饥民之腹,可避邪驱鬼,品性质朴遍及宇内。傅玄以此喻君子之德。其意义与李诗所呈现出的景极艳、心极苦的意境大相径庭。语词、典故、意境皆关联并不深入。因此冯浩只得又加按语“此句只言桃颊”[6]1112,点明仅有“饰佳人之令颜”与之相关。此句注解,引赋而注结果并不得诗句之意,也未入诗句之境。这是片面追求以赋注诗的一个弊端。

二、对笺注范式的改进

钱谦益认为义山诗之所以像谜语一般,他借鉴释道源的说法,认为他生于晚唐政治昏暗之时,难以直爽其词,故而采取了柔弱保身,“(道源说)义山当南北水火,中外钳结,若喑而欲言也,若魇而求寤也,不得不纡曲其指,诞漫其辞,婉娈托寄,隐谜连比……”[6]2262。钱龙惕评价义山诗为“然其用意高远,运词精奥,读者未必易晓”[6]2261。李商隐自觉追求语言的典丽,他的诗中那些来源于赋的语词,本身携带着赋华丽繁绮的特性,又因为义山有意割裂赋文将词语重新连缀,诗句美则美矣,却不明所以,所以历代都将义山诗归入“用事僻昧”[6]2260的一類。有鉴于此,清儒受朴学影响采取了以史注诗的方法,考证李商隐行年,将李诗系年,最大程度上还原了义山诗写作的时空背景,同时破解了部分义山诗的谜题。《四库全书总目》“李义山诗注三卷附录一卷(通行本)”此条下,四库馆臣总结本朝注李最大成就是:推翻了两《唐书》中对李商隐为人诡薄无行的过激看法,认为李诗寄托深微并不仅是绮艳之作,在诗歌艺术水平和内涵上对义山诗进行了肯定;而在方法上开创了先作诗人年谱,再钩稽故实的以史证诗新路径④。不过,在“李义山诗集三卷(内府藏本)”此条下提到延续自朱鹤龄的证诗方法,因为对诗句考据过于求实,易落入穿凿附会:“自释道源以后,注其诗者凡数家。大抵可以推求,务为深解,以为一字一句皆属寓言,而《无题》诸篇,穿凿尤甚。”[9]1297在注李诗的方法上,并不完全赞同以史注诗。因而纪昀另辟“诗说”之法“意主说诗,不专笺注”[6]2293,其中一个原因便是回避以史证诗的弊端。其实以史证诗的弊端,不止造成穿凿附会,最为重要的是,清廷高压的文化威权之下,以史注诗难免因读者对李商隐身世的同情,唤起对自身命运的感慨,而这一点在当时是极易为注家招致文祸的。这样的时代背景下,迫使清代注家对知人论世、以意逆志的笺注范式作出改变。

清廷所造文字冤狱数量之多为历代之首,其中尤以雍正、乾隆两朝治理最为严酷。钱大昕《探梅》诗,“古瘦曾夸第一流,冰霜过后弄和柔。梅花也学娇桃杏,不肯冲寒更出头”[10]1277,其中世故自保的辛酸心态不言自明。如果晚唐的李商隐尚且隐隐能够感受到盛唐的余晖,尚且“对于敬宗的荒唐误国,文宗的勤勉优柔,武宗的求仙贪色,宣宗的平庸昏愚,李商隐均在咏史诗中有痛切的讽咏”[11],而生活在弘历自诩的文治盛景之下的清儒,感受到的则是“生网密之世,风议隐约,不能尽言”[12]615,他们所感受到的压抑灰暗并不比晚唐的李商隐少。嘉庆之前,清代君主对待江浙士人施行高压文化政策,使得他们不敢多言,逐渐远离政治。曾国藩激切言之“十余年间,九卿无一人陈时政之得失,司道无一折言地方利病,相率缄默……”[13]8,可见当时万马齐喑的阴沉政治环境对后世造成了极大的消极影响。清四家笺注中,姚培谦,江苏华亭人,生于康熙三十二年(1693),卒于乾隆三十一年(1766),《李义山诗集笺注》成书于乾隆四年(1739);程梦星,安徽歙县人,生于康熙十八年(1679),卒于乾隆二十年(1755),《李义山诗集笺注》成书于乾隆九年(1744);冯浩,浙江桐乡人,生于康熙五十八年(1719),卒于嘉庆六年(1801),《玉谿生诗集笺注》初刻于乾隆二十八年(1763),重刻于乾隆四十五年(1780)[1]83;唯有朱鹤龄生年较早,生于明末万历三十四年(1606)的江南吴江,卒于康熙二十一年(1683),他虽未曾感受到大兴文字狱的严酷时代,但“那时满廷最痛恨的是江浙人。因为这地方是人文渊薮,舆论的发纵指示所在,‘反满洲的精神到处横溢”[12]4435,朱鹤龄所感受到的压抑苦闷也未必会少于其他三位。这其中,程梦星与冯浩生平较为相似:中进士,官编修,后因母丧归,遂不复出。姚培谦与朱鹤龄皆闭户读书,虽名噪一时,但皆屡征不赴,以诸生老于乡间。而亲眼目睹乾隆朝文字狱始末的冯浩,在乾隆三十一年(1766)长子应榴官军机处,冯浩“每月寄信二三次,必以立身行政唯期,于物有济。待人接物总须宽厚和平戒勉之也”[14]28。三子集梧入翰林院,“恭逢太上皇纪年周甲,授受礼成。府君寄信不孝集梧云:‘我家父子兄弟,世受国恩,际兹非常。大典汝必不可先时乞假。”[14]38。以冯浩对儿子们的劝诫来看,似乎其人处事谨小慎微,但恰恰相反,冯浩本人“性刚正,与人谠直,好尽言,或面折人过,不能隐忍”[14]32。正是这样的反差,可以感受到作为父亲的冯浩,在告诘蜂起的时代无奈又惊惧,其谨慎的态度是对所谓“康乾盛世”最恰切的注脚,正应了严迪昌先生那句“世故,有时是渗透着许多惨酷教训的处世自保之法”[5]640,令人对此长叹。

在高压的政治环境之下,为图自保,朱、程、姚、冯四注家对李商隐的政治诗注解难免三缄其口,征引太过谨慎,其中有不少引用并不能完全体现诗句意境,未能为诗注增彩,不能表现义山的心境情绪,注解偏于浅显滑俗。

李商隐《筹笔驿》此诗,存宋以下26人笺评,可称为李诗政治讽喻诗代表作之一。其中“风云常为护储胥”与“终见降王走传车”引用了赋作注。第一句朱注与冯注为“储胥”,引扬雄《长杨赋》“木雍枪櫐,以为储胥”,此为引词源的方法。第二句为“赋+史”的典型代表。先引常壉《华阳国志·蜀志》,后引《史记》,分别引出后主刘禅与汉代初立时田横宁死不降横刀自刎事。史实征引与诗句极为贴合,但此诗一唱三叹,悠扬顿挫处的余味并未表现。因此冯浩引《西征赋》“作降王于道左”[6]1472,以《西征赋》的雄浑气势,稍稍弥补了笺注的缺陷。但总体来讲,清儒注此类讽喻名篇的态度是非常谨慎的,引赋引诗过少,赋的引用也中规中矩,笺注篇幅较短,所重在语典罗列,对义山诗抚武侯故迹,哀其负王霸之气,却回天无望,抱余恨而感伤的情绪几乎没有注解。刘学锴的按语分析得很到位:

论者多以此诗与杜甫《蜀相》并提,就其艺术成就言,固可比肩……李作则深慨才人志士之无能为力……晚唐政治腐败,危机深重,才智之士因客观环境限制,既难成大业,且往往不免遭受排挤打击……作者于吊古中,当融有现实感慨。[6]1479

“终见降王走传车”用汉代田横之典。汉高祖刘邦多次招抚田横,他不肯屈辱臣服,自刎而死,五百门客随即自杀殉主。此典故与清初江南士族抵抗满人统治的史实颇有相似之处。正是因为李义山的遭遇与朱鹤龄、冯浩等的时代政治背景有相似之处:清人遭受高压的文化政策,使得饱学之士备遭蹭蹬;晚唐的党争与宦官专权使得君权旁落,士子报国无门。总之,这两个时代都是士人无法施展才华,亦不敢开口讲话。义山诗中多政治讽喻诗,清儒虽内感其情哀辞伤,但仅以史注之,发挥赋劝谕功能进行疏解诗意的极少。他们惊惧于雍乾二朝“文字狱”的频发,不得不学李商隐纡曲其旨,将自己的心迹埋藏于每条笺注之中。

李商隐个人的不幸大部分是由朝廷党争所致,而梁启超在《近世之学术(起明亡以迄今日)》论及清代考据学兴盛的原因,就提到清代严酷的政治环境所导致的大量人才智力浪費,“学者举手投足,动遇荆棘,怀抱其才力智慧,无所复可用,乃骈辏于说经……以求无过。本朝之治经术者亦然,销其脑力及其日力于故纸之丛,苟以逭死而已”[12]612。而清代帝王自认圣明贤达,超迈千古,因此文人歌颂圣朝文治成为一种政治正确。相较于李商隐《玉谿生诗集》《樊南文集》中不时地规劝、讽喻朝政和君主,他在大声疾呼中还存有中兴的希望,乾隆朝文人别集中只能看到“国朝治化隆茂,仁寿清宁”[15]第345册,369之类,很少有他们对朝政的抱怨、规劝或是讽刺,李商隐与清代注家相较,李商隐在思想上更自由。于是清儒注解义山诗中自伤身世的篇章竟如此谨慎隐晦,是不足为奇的了。

义山常以宋玉自比他的早负才气,结果却因党争而蹉跎一生,这其中的辛酸、屈辱、无奈和感慨都化入他的诗句中。《偶成转韵七十二句赠四同舍》有“回看屈宋由年辈”将屈宋二人的文采与“我”相较,亦不过是同辈之人。何义门认为《宋玉》诗、《过郑广文旧居》“可怜宋玉临江宅,异代犹教庾信居”皆为同题诗,前半赞宋玉才华,后半部分诸注家虽笺评有异,但基本认为言外之意是自己虽才比宋玉,然历经文、武、宣三朝,却一生沦落幕府。义山深叹才同遇异,诗中隐含的身世凋零之感令人动容。陆昆曾、屈复等笺评此诗为义山哀叹身世之感,但仅限于此,未能点明才同遇异的主旨。尾联“可怜庾信寻荒径,犹得三朝托后车”,冯注继承了朱注引《渚宫故事》《北史》中庾信、宋玉两位才子异代同宅的事典,但却不谈义山过宋玉宅的失落和哀伤。冯浩引庾信《哀江南赋》“诛茅宋玉之宅,穿径临江之府”[6]758再证典故的真实性,只引庾信赋谈庾信入宋玉宅,依旧不言义山的落寞和委曲。《荆山》中“压河连华势孱颜”句,玩味诗意,是指荆山陡峭不平,山势高耸雄壮之貌,压河连华,景色壮丽却耻居关外。朱注、冯注引司马相如《大人赋》“放散畔岸骧以孱颜”[8]第1册,457,仅标明“孱颜”为“巉岩”谐音。此诗义山心境非常不平,耻辱离京,必不是晚年之作,当正值壮年,可系于开成三年(838)至四年间(839),义山先中了吏部博学宏词科试,却在铨选时为“某中书长者”抹去,赴泾原节度使幕,娶王茂元之女,又与令狐绹生隙。随后终以书判拔萃释褐为秘书省校书郎,却调弘农尉,期间多次往返于家中至长安,此荆山当为虢州湖城内的覆釜山的别名[7]143。开成三年(838)至四年(839)为义山一生悲剧的开端,诗中尽是被弃之小地的委曲和愤慨。荆山在我国境内至少有五座,清儒引赋而注,仅注其语典和物典,却将义山诗中的不满、不平之气深埋于注释间的逻辑之中,需读者体悟而不直言。

康熙作《御制训饬士子文》“朕临御以来,隆重师儒,加意庠序,近复慎简学使,厘剔弊端,务期风教修明,贤才蔚起,庶几棫朴作人之意”[16]4,雍正有《御制朋党论》“我圣祖仁皇帝,御权六十年,用人行政,超越千古帝王……朕自四十五年来,一切情伪无不洞烛。今临御之后,思移风易俗,跻斯世于熙皞之盛,故兼听并观周诹博采,以详悉世务,且熟察风俗之变易与否”[4]320,乾隆作《太学训饬士子文》,以示其重视德化教育并贤明理政。三篇圣谕中,体现的是他们对自己文治武功的自恋。而在他们的治下,冯浩等人不得不增益新的笺注方法以缓和义山诗的讽喻性,这样的隐晦阐释又是否能够成为对所谓文治武功最具讽刺的注脚呢?

三、引赋注诗的方法优长

不独清人在《四库全书总目》中提到以史注诗的弊端,往往会造成对诗意的穿凿附会。宋人已经认识到以史注诗难免以为字字皆有兴寄。“彼喜穿凿者,弃其大旨,取其发兴于所遇林泉人物草木鱼虫,以为物物皆有所托,如世间商度隐语者,则子美之诗委地矣”[17]2714,“注者无虑数百家,奈何不尔之思。务穿凿者谓一字皆有所出,泛引经史,巧为傅会,楦釀而丛脞;骋新奇者,称其一饭不忘君,发为言辞,无非忠国爱君之意。至于率尔咏怀之作,亦必迁就而为之说。说者虽多,不出于彼则入于此。子美之诗不白于世者,五百年矣”[17]2723。尽管诗论家从主观上,早已经意识到注诗的穿凿问题,但这并不意味着在注诗的实践中就能够完全避免穿凿,恰恰相反,正是认识到义山诗在意旨隐晦、用词秾丽的背后大有事在,于是博考时事、推求隐秘、阐发义山言外隐衷,成为清儒注李诗的共识。但是面对义山诗用典生僻,情绪性的渲泄与寄寓比兴的文字混杂不清、有意模糊的情况时,注家片面追求笺注的广博与典雅,或将一时情绪当做信史来看,便难免陷入穿凿。

为了有意避免考据过实所引起的强硬附会,可以看到朱、程、姚、冯都有意识地打破征引史实过多而引起的僵硬感,因此他们在笺注时往往会采用“赋+史”相结合的笺注形式,并在此基础上,搭配训诂、诗词、按语等多种模式为义山诗注设计一些灵动、纤巧的语言美感。

《槿花二首》中“啼笑两难分”句,朱注与冯注同引江总《南越木槿赋》“啼妆梁冀妇,红妆荡子家;若持花并笑,宜笑不胜花”[6]1779,陈寅恪先生曾在《元白诗笺证稿·时世妆》中引《新唐书》并作按语,证明唐时妇女的“啼妆”至少从贞元末开始流行,至元和年间仍颇为风行:

《新唐书》叁肆五行志云:元和末,妇人为圜鬟椎髻,不设鬓饰,不施朱粉,唯以乌膏注唇,状似悲啼者。圜鬟者,上不自树也。悲啼者,忧恤象也……岂此种时世妆逐次兴起贞元末年之长安,而繁盛都会如合众等处,争时势之妇女立即效仿之。其后遂风行于四方较远之地域。迄于元和之末年,尚未改易耶?[18]268-269

从此段来看,啼妆是唐时女子的一种时尚妆容,无头饰,妆容偏淡,唇色较深,刻意营造一种似悲若啼的妆容。笺注者如引此段作注,虽句意明确,但无法解释李诗中“两难分”为何意。为何哭笑的神态难以区分,而结合前句“殷鲜一相杂”就更加令人费解。但引《南越木槿赋》此句,释意伴随着意境:妇人女子作啼妆者,笑,却眉眼含泪,似笑似啼,惹人怜爱。回归李诗,则知槿花重瓣,花开极艳,盛开若美人含笑,颓败似仕女悲啼。槿花物性为朝开暮萎,因此一株之内盛开者与颓萎者相杂,难以区分,固有“啼笑两难分”之喻。于是,通过笺注方知“殷鲜一相杂,啼笑两难分”一联,诗句对仗工整,意义构成互文,状槿花之态极真切,又拟人神态,为此物添几分媚态。

在《夜冷》诗中“村砧坞笛隔风萝”句,冯浩引马融《长笛赋序》:“融独卧郿县平阳邬中,有洛客舍逆旅吹笛。”[7]457此句朱、程、姚未注。冯浩将客居逆旅黄昏时分孤独无聊,忽闻笛声随风入耳,悠扬清雅之感注得贴切。李诗中此句乃化用此赋,冯注舍去繁芜,以事典而注,以意境类比,极巧妙又极简略。《病重早访招国李十将军遇挈家游曲江又一首》中“全家罗袜起秋尘”,冯注引《洛神赋》中“凌波微步,罗袜生尘”一句注语典,含有俊逸之态。朱注引此句之外,又加引《南都赋》中“罗袜蹑蹀而容与”一句注解,稍显累赘,所以朱注后加按语以作解释:“此句切‘挈家游曲江。挈家往游,必多女眷,故有此想象。”[6]225又加按语点题,明显不如冯注凝练。《撰彭阳公志文毕有感》“岘首送沉碑”[6]287,就是直接化用南朝陈沈炯的《归魂赋》中“映岘首之沉碑”,姚培谦用《晋书》引杜预坠泪碑之典,虽比冯注更为详细明确,但此句化用赋十分明显,引正史而注,则太过用力,反而不如以赋作注轻巧简便。

在《五言述德抒情诗一首四十云献上杜七兄仆射相公》中“高谈屡析酲”,“析酲”二字较为费解,朱鹤龄与冯浩皆仅以宋玉《风赋》中“清清冷冷,愈病析酲”[6]1258来作注。此句为宋玉对“大王之雄风”的描写[8]第1册,127,意为此风使人愈加清醒健谈。回观诗意,意义十分明确。而程注引《后汉书·冯衍传》“申眉高谈,无愧天下”,意欲揭示“高谈”的神态,但“高谈”二字并不似“析酲”冷僻,因此直接引《风赋》注诗更佳。《赋得月照冰池》中“光含的皪时”,冯浩采纳姚培谦之注,认为“的皪”来自于司马相如《子虚赋》“明月珠子,的皪江靡”,姚培谦注后有一句“的皪,明珠光也”[6]539。冯注无此句。李诗前句为“影占徘徊处”,结合姚注方才感受到这两句所言光影明暗参半,诗人情绪悲欣交集,上下句对仗工整。《骄儿诗》中“截得青筼筜”一句,姚注与冯注引左思《吴都赋》“其竹则筼筜箖箊”,至于“筼筜”到底是何种竹子,物性如何,了解与否并不影响读者解释句意。与之相对的,可看出以赋注诗方法自有其简略得当的优点。朱注引《异物志》:“筼筜竹生水边,长数丈,围一尺五六寸,一节相去六七尺或一丈,庐陵界有之。”[6]951如此解释,对诗句理解并无太大帮助,又呆板无趣。而引《吴都赋》此句,既是李诗语词出处,又恰好解释了冷僻物典。

钱谦益认为义山诗隐晦难解之处是由于当时唐人习語,但时与境迁,诗中事典、物典意义渐至磨灭:“钱曰:……疑是唐人习尚,故为隐语,当时之人,自能喻之,传之既久,遂莫晓所谓耳。”[7]385如我们今人说“做核酸”,绝不会有人误解,但百年之后,后人未必明白所指为何,即使五年之前讲“核酸”,恐怕绝大多数人也是不明就里的。词意常因时代的不同而发生变化,因此注诗注典成为必要。但诗意的疏解则常常被认为不可作解。清儒屈复曾就此反驳道:

或曰:“诗之典可注,意不可解,解意者凿也。”夫诗之有典,犹食之品类,而意则味也。略其意而列品类,则土饭尘羹以秽恶为君一饱,可乎?既无解矣,复何见而好之恶之而轻薄之也?若郑人之什袭,《荆山》之抵鹊,《蓝田》之可餐也,其玉能自言哉?[6]2277

正是如此,清儒以建立在扎实考据上的自信,认为索解诗意是读诗的一个完整过程。故此,引赋注李诗中最为精彩的部分是以赋中所蕴含之意境类比李诗意境,化李诗隐晦秾丽之境,入赋之意境。文境为诗境的解释,诗境为文境的升华。基于李义山师承诸家的认识,将李诗分解成词源与意境两重构造来区分笺注。这样的笺注追求,仅仅通过考据史实是很难达成的,赋华丽铺陈的艺术特色,能弥补笺注僵化的缺点。

不论从追寻词源、入化意境、赋史互补甚至隐藏注者意图的需求引赋注诗,都可看出清儒为了尽力还原义山诗中的语境及历史现场感所作出的艰辛探索。清儒从义山诗艺术特色入手,发掘其师承关系,其引赋注诗时所广泛遵循的路径为:寻找词源—还原引文—发掘诗意—体会境界。这样的过程秉持学术研究的规律,逆推而上,把义山诗所呈现出的文辞表象,还原到它本来的赋中去,再找到义山对赋借鉴引用并构词造句的演进过程,以义山年谱事迹作背景,从而对义山诗达到词、意、境的高度理解。

四、结论

引赋注诗作为清儒注李诗时一个比较突出的特点,历来论述不多。一是认为诗赋同流,以赋注诗似乎仅是追寻语典出处,但仔细统计义山诗笺注会发现引赋的数量之多,并非个例,具备系统性使用的方法论意义,尤其以朱鹤龄、姚培谦、程梦星、冯浩四人引赋最为频繁。四家注中冯注晚出转精,他接受了前人所征引的赋文,同时补充了不少。朱、姚、程、冯有意识采用赋去缓解以史注诗的僵硬感,虽然引赋的过程中,个别例子证明此法会造成累赘,但总体来讲,以赋注诗对笺注的艺术成就提升作用较大,甚至以高度的契合达到了以境比境的笺注成就,这是值得今人借鉴的。二是对清儒注诗方法论的质疑,阻碍了研究笺注的学术性和科学性的道路。注诗与注经的原因类似,都是因为时代的变迁,文字意义的湮灭致使后人需要笺注方能读懂前人著作。不论是以史注诗、以赋注诗,方法论的意义都需要建立在学问广博的基础之上,否则就易陷入单调罗列、枯燥堆砌的状态,于诗意、诗境的体悟毫无益处。清儒在义山诗笺注中所体现出的广征博引的笺释特点,既是其学问淹博的体现,同时也是求真务实学术思想的弘扬,而清儒笺注李诗所引的116篇赋大都贴近义山诗的本意,要做到这一点,须得对历代故实、事典、物典、赋句、义山诗句烂熟于心,融合自身经验和性情,对李商隐的不幸身世达到了高度理解,使得义山诗有识、有义、有情,诗与注交相辉映才行。清儒踏实求学的苦功、勤恳作注的苦心、竭尽全力的苦思,更当为我们当代学人所关注和发扬,那些他们因惧怕“文字狱”而回避义山诗批判锋芒的皮里阳秋,是时代的烙印,也是时代的教训。

[责任编辑:蒋玉斌]

注释:

① 冯浩生平大略据上海图书馆所藏稿本,冯浩二子冯省槐、三子冯集梧所撰《冯孟亭(浩)先生行述》整理。冯浩对义山诗中典故的详细罗列与考释,有助于帮助士子作诗时采摭典故,增加诗歌雅言的韵致。

② 据刘学锴、余恕诚著《李商隐诗歌集解》附录,程梦星《李义山诗集笺注凡例》:“义山师承盖亦不一。集中有学汉魏者,有学齐梁者,有学韩者,有学李长吉者。此格调之诡谲善幻也。愚于笺注之外盖论及之。”冯浩《玉谿生诗笺注发凡》:“义山远追汉魏,近仿六朝,而后诣力所成,直于浣花翁可称具体,细玩全集自见,毋专以七律为言。”对义山诗的祖述,自程梦星与冯浩始,已基本形成定论,此后学人论义山诗的传承关系大都沿袭自这一基本认识。

③ 《资治通鉴·卷第二百四十九·唐纪六十五》记载了大中五年(851)果州(今四川南充)鸡山农民起义,后派果州刺史王贽弘率兵镇压,“宣宗大中五年……冬十月……蓬、果群盗依阻鸡山,寇掠三川(胡三省注:鸡山在蓬、果二州之界,而群盗依阻以寇掠三川,则其结根也广矣。三川,谓东、西川及山南西道也),以果州刺史王贽弘充三川行营都知兵马使以讨之”。

④ 《四库全书》撰成时,冯浩尚在世,故并未录冯浩注本,仅录有朱鹤龄、徐树毂二人注本。四库馆臣于朱鹤龄所撰《李义山诗注》提要中概述本朝注李成就,曾提及冯浩等人,“明末释道源始为作注……然其书征引虽繁,实冗杂寡要,多不得古人之意。鹤龄删取其什一,补辑其什九,以成此注。后来注商隐集者,如程梦星、姚培谦、冯浩诸家,大抵以鹤龄为蓝本,而补正其阙误……至谓其诗寄托深微,多寓忠愤,不同于温庭筠、段成式绮靡香艳之词,则所见特深,为从来论者所未及。唯所作年谱,于商隐出处及时事颇有疏漏,故多为冯浩注本所纠……鹤龄又引龙惕之语不加驳正,亦未免牵就其词。然大旨在于通所可知,而阙所不知,绝不牵合新、旧《唐书》,务为穿凿。其摧陷廓清之功,固超出诸家之上矣”。

参考文献:

[1] 颜昆阳.李商隐诗笺释方法论——中国古典诠释学例说[M].台北:里仁书局,2005.

[2] 刘学锴.李商隐诗歌接受史[M].合肥:安徽大学出版社,2004.

[3] 杨亿,黄鉴,宋庠.杨文公谈苑[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[4] 会典馆.清会典事例[M].北京:中华书局,1991.

[5] 严迪昌.清诗史[M].北京:人民文学出版社,2019.

[6] 刘学锴,余恕诚.李商隐诗歌集解[M].北京:中华书局,2004.

[7] 李商隱,撰.冯浩,蒋凡,笺注.玉谿生诗集笺注[M].上海:上海古籍出版社,2018.

[8] 严可均.全上古三代秦汉三国六朝文[G].石家庄:河北教育出版社,1997.

[9] 永瑢,等.四库全书总目[M].北京:中华书局,1981.

[10]钱大昕.潜研堂集[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[11]文航生.清醒的批判 无奈的慨叹——论李商隐咏史诗的政治文化内涵[J].西华师范大学学报(哲学社会科学版),2006(1):11-16.

[12]梁启超.梁启超全集[M].北京:北京出版社,1999.

[13]曾国藩.曾国藩全集[M].长沙:岳麓书社,2011.

[14]冯省槐,冯集梧.冯孟亭先生行述[M].嘉庆六年(1801)稿本.

[15]冯浩.孟亭居士文稿[M]//《清代诗文集汇编》编纂委员会.清代诗文集汇编.上海:上海古籍出版社,2011.

[16]世宗胤禛.圣谕广训[M].光绪十二年(1886)津河广仁堂刻本.

[17]杜甫,撰.仇兆鳌,注.杜诗详注[M].北京:中华书局,2015.

[18]陈寅恪.元白诗笺证稿[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

Research on the Qing Peoples Methodology of Quoting Futo Annotate Li Shangyins Poems——A Case Study of the Annotationsof Zhu Heling,Cheng Mengxing,Yao Peiqian and Feng Hao

TIAN Jing

(Chinese Studies Research Center ,School of Chinese Languages and Literatures,Lanzhou UniversityChinese Studies Research Center,Lanzhou 730000,China)

Abstract:Zhu Heling,Cheng Mengxing,Yao Peiqian,and Feng Hao of the Qing dynasty quoted 116 pieces of fu works to annotate Li Shangyins poems.They took the annotation method due to the following reasons :indicating the language?allusions,being influenced by the stereotyped writing in the imperial examinations that think highly of fu,conscious pursuit of the beauty of language and avoiding the stiffness of annotating poems with historical records.Constrained by the background of the times,the Confucian scholars of the Qing dynasty made some simple and vulgar annotations for part of the allegorical poems of Li Shangyin to avoid disaster caused by writing articles.Due to a large number of quotations from fu works,their interpretation is inevitably lengthy and cumbersome,which hinders the understanding of the meaning of poems.However,their original intention was to restore the obscure meanings of Yishans poems to the maximum extent with detailed textual research and accord with the gorgeous and fine style of Li Shangyins poems with refined and elegant language.As for the unbridgeable gap between the annotators subjective will and the objective practice of annotating,it should not be the reason for current people to misunderstand the Confucian scholars of the Qing dynasty.

Key words:quoting fu to annotate poems;Li Shangyin;annotation method;the Qing dynasty;

Li Shangyins poems