数字化学习与创新视域下小学图形化编程教学优化策略

周雅楠

摘要:落实新课标,教师应选取精当的教学资源,创设新颖的教学场域,指导学生开展探究活动,培育学生数字素养和创新创造活力。作者以小学图形化编程教学为例,提出了新课程理念下的教学思路,并介绍了推进教学创新的几点做法。

关键词:数字化学习与创新;图形化编程;核心素养;策略

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)10-0033-03

引言

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》指出,信息学科核心素养为“信息意识、计算思维、数字化学习与创新、信息社会责任”。[1]而图形化编程指向学生计算思维培养,是润泽学生信息技术核心素养的重要阵地。因此,笔者开展了图形化编程教学实践,下面以《小小钢琴家》一课为例谈谈具体做法,希望能为图形化编程教学提供一定的参考。

整体性认识

1.基于学情分析,找寻教学起点

五年级的学生对图形化编程的学习处在探索入门与初步独立思考阶段,有较强的学习欲望,能运用自己的语言表达想法、描述程序结构,但分析能力有限。在教学设计时,教师应根据学生现有的认知水平与知识结构,结合学生日常生活经验,精准分析学情,重点做好“程序的并行执行”环节教学铺垫,利用学生动手实践和自主创新能力强的特点,强化学生知识与技能训练,进一步提升学生信息思维品质。

2.基于任务体验,科学解构课程

《小小钢琴家》一课的学习任务是通过声音模块弹奏出简单钢琴曲目,涉及的知识点有简单的乐理知识、声音模块中的弹奏音符、广播与接收消息、克隆、坐标位置及用数值与逻辑运算来变换颜色、程序的并行执行等。其中,声音模块教学环节对线下课堂教学的组织有一定的干扰性,但对开展在线课程而言却可成为一个有利的条件。因此,教师要设置体验任务,延展教学设计的广度,挖掘课堂教学的深度。建议将教学内容分成三部分,一是在图形化编程中可通过控件来弹奏简单歌曲,二是学习用按键实现弹奏,三是根据弹奏的需要,以广播控件和克隆控件的配合使用来实现场景渲染。在此过程中,相关知识点学习和操作运用要坚持学生自主探索为主、教师指导为辅,突出任务驱动解构课程知识,提升信息科技学习的体验感。

3.基于资源整合,创设学习时空

在大数据时代,教师要以学科资源为主线,以跨学科资源为补充,选择数字化资源,形成符合学生成长需要的教学话题,适应课程教与学技能提升。本课笔者以“小小钢琴家”导入,引导小组合作分析图形化编程学习任务,指导学生以乐理、琴键、歌曲、控件等构筑学习网络,并选择适合的信息,兼顾跨学科资源要素,实现教与学时空有机融合,不断优化课堂组织形式,终极指向学生信息素养的提升。

组织与管理

1.用情境表达教学

教学的起步是指教学导入。好的导入必须贴合生活,激发学生兴趣与思考,能产生最佳的思维互动效果。“课堂是我们成长的地方”[2],生活化教学就是课堂教学的方向。所以在本课导入环节,笔者先播放两位学生课间弹奏《孤勇者》的视频,引发学生集体合唱,激发学生的兴趣点和关注點。接着,抛出问题“能不能用图形化编程软件设计一个小程序进行简单的弹奏”,并展示作品——一位同学用程序演奏歌曲《小星星》,再提问:“欣赏时,请思考程序中的要素分别是什么?”导入环节出示“小小钢琴家”程序,做到了与学生共情共鸣,顺应了教学应有的“同理心”,让教学可亲可近可学。同时,让学生感知在图形化编程中,可通过控件来弹奏歌曲、表达创意作品。

2.用目标驱动任务

设计思维作为一套支持学习者创新思考和问题解决的方法论,是工程设计、社会科学和艺术科学的有机融合。[3]本课设计包含导入舞台、绘制角色、分析任务、搭建控件、调试脚本和作品创新五部分。在授课过程中,笔者设置了三大任务,以生为本组建学习小组,指导探究性项目和动手操作,推进图形化编程教与学一体化。

任务一:设置舞台与角色。为了强化和渲染设计效果,笔者指导学生添加“星空图”,设置“琴键和星星”角色,并演示操作导入舞台与绘制角色。这个任务相对简单,学生在巩固“设置舞台、添加角色”的同时,学会操作新的知识“琴键角色的复制”。

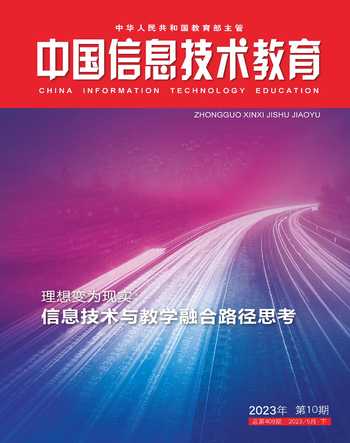

任务二:分析角色效果。在授课时,笔者鼓励学生观察程序分析角色的效果,不断调整角色定位。琴键需要达到三个效果(如图1):一是弹奏出对应乐器的声音和时长。控件“设置音符时长”,时长与节奏有联系。演示操作一个琴键的脚本,其余琴键脚本通过复制修改完成。二是颜色变化后恢复,表示音符已弹奏完毕。三是广播星星出现,需要达到三个效果——随机位置、随机颜色、逐渐变大后消失。

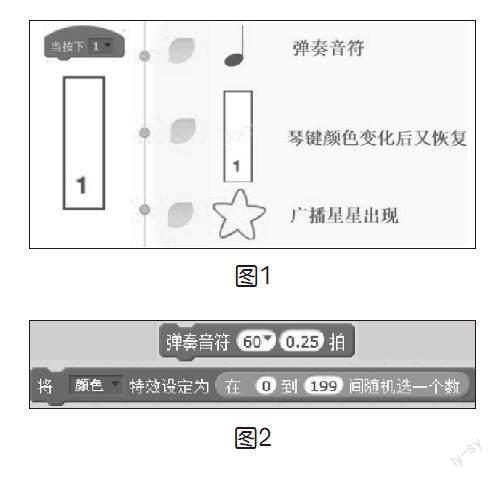

任务三:合理运用算法。算法即解决问题的序列指令,需要将不同类别的指令加以排列、整合和运用,代表着系统运行的最优策略机制。例如,琴键节奏可将控件“节奏设定为60bpm”(如图2),即表示每分钟60拍,通过脚本运行让学生感知数值越大,节奏越快。又如,实验运行推测出颜色特效值的范围是0~199。在此过程中,教师要结合学生的课堂表现,鼓励学生大胆尝试,指导学生调整和优化算法,增强学生感知声音模块中的控件。需要强调的是,按键要关联和触发多组命令,做到同时同步运行。

3.用迁移建构体系

在课堂教学中,数字化学习和创新的场景具有流动性和开放性。因此,教师要在课堂维度之内,有的放矢地开展知识迁移,引导学生个性化解决相似或相异的问题,同时应对不同的学习和生活情境,使教学起到举一反三的育人效果。例如,本课笔者还设计了“拓展提高”环节,提出了“你还能为程序做哪些新设计”“你能解决多个星星同时出现吗”“你能根据乐谱顺序搭建开展歌曲点播的程序吗”等发散性问题,鼓励学生在原有程序的基础上修改脚本并进行再创新再设计,培养学生知识迁移思维,提升他们的创新和实践能力。

反思与体会

本课,笔者围绕“活”“动”“育”三个关键字开展教学设计,并将其作为课堂观察点和显性指标推进课堂教学,突出了“活”“动”内涵和外延的有机融合,做到了学生学力、教师教学力、课堂张力“自由流淌”,提升了指向核心素养“育”的成效。

1.科学组织让教学“活”起来

首先是注重课堂组织形式“活”。以贴近学生生活的情境导入、环环相扣的任务驱动,突破“以教材为本”的藩篱,引导学生体会更广阔的信息世界。其次是注重课堂教学指令“活”。在授课前,笔者认真研究教學指令,并根据课堂生成及时优化指令,在聚焦素养中推进教学,让课堂预设与生成相得益彰,激活了信息科技教学课堂的“一池春水”。最后是注重课堂留白艺术“活”。课程、课堂皆有涯,而思维的流动却无涯。在课堂教学中,笔者认为不能死板教条地教知识,应“授人以渔”,明思路、授方法、启心智,要不时地进行课堂留白,设置“拓展延伸”环节,为学生留下广阔的思维和思考的空间。

2.深度参与让学生“动”起来

课堂服务于学生成长,是学生成长的主阵地。评价图形化编程教学效果,主要考查学生“动手、动脑、互动”三个指标的达成度。教师应根据信息科技学科属性、课程特点,充分运用计算机让学生动手操作,即在学习中动手操作,在操作中发现问题,在解决问题中深化认识,做到学练结合。要坚持目标导向和任务驱动,设置梯度性任务,指导学生高水平“织密”知识体系,让学生在动脑中锤炼思维品质。要抓住互动这一课堂的灵魂,在本课中笔者充分运用了师生与资源互动、师生互动和生生互动,三个层面的互动让师生资源共享,让师生思想力对流,让生生协作力互补,达到了信息科技素养提升的效果。

3.能力培养让素养“育”起来

《21世纪学生发展核心素养研究》指出,“‘素养比能力的内涵更为广泛,它不仅包括能力,还包括知识、态度、情感、价值观等层面”。可见,素养比能力更上位。因此,教师要勇于突破知识本位、技能本位的教学形式,在计算思维、发散思维、创新思维上引导,培养学生成为数字公民所必备的良好品质和潜质。当然,素养也绝非与知识、技能完全隔离,需要着重培养学生三大能力:一是调动所有已具备的知识与能力,解决学习和生活中的问题;二是分析解决问题之道,及时总结学习方法的利弊得失;三是基于课堂学习提出新问题,产生相对高阶的知识结构,建构“提出问题—分析问题—解决问题—创新问题”闭环体系,让学生成为学习和素养的主人。

结束语

新课标的发布,对教师的教学提出了新的挑战,数字化学习与创新视域下的小学图形化编程教学也需要进一步开展探索,建构适应学生学习能力、计算思维能力、创新创造能力培养的课堂范式,为小学生信息学科素养提升提供更多选择和更优路径。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4.

[2]杨九俊.课堂是我们成长的地方[J].江苏教育研究:实践版,2008(05):1.

[3]郑东芳.基于设计思维的STEM课程设计模式建构与应用研究——以乐高经典4G模式的优化为例[D].上海:华东师范大学,2018.