早期刻经、写经的文本流变及其语言文字学价值

刘 征,郑振峰

(1.河北经贸大学文化与传播学院,河北 石家庄 050061;2.河北师范大学文学院,河北 石家庄 050024)

我国刻经活动始于北朝时期,北朝大量长篇刻经是中国已知最早的石刻佛经,在版本校勘、文字研究上具有重要价值。 响堂山石窟位于今河北邯郸峰峰区,是北齐皇家主持开凿的大型石窟,刻有佛经18 篇(其中长篇佛经5 篇),共计8 万余字,据《唐邕刻经碑》所说:“缣缃有坏,简策非久,金牒难求,皮纸易灭”,故刻经于石上。 响堂山刻经①时间确切,“起天统四年(568)止武平三年(572)”。 中皇山刻经位于今邯郸涉县,目前的考证一致认为是北齐留存,这是全国现存摩崖刻经中时间最早、规模最大、字数最多的一处,刻有佛经5 篇(其中长篇佛经2篇)共计13 万余字。 此外还有山东泰峄山区的北朝刻经,多为大字摩崖刻经,共2 千余字,主要包括泰山的经石峪、徂徕山刻经,峄山周围的汶上水牛山刻经,邹城尖山、铁山、冈山刻经等。 这些刻经与对应篇目的译经在年代上相去不远,所刻如:维摩诘经[1]对应(姚秦)鸠摩罗什译《维摩诘所说经》,佛说盂兰盆经对应(西晋)月氏三藏竺法护译《佛说盂兰盆经》,佛说孛经对应(吴)支谦译《佛说孛经抄》等,涉及的译经作品年代从三国到南北朝段,以十六国时期最多。 北朝刻经字迹清晰、时间确切、篇幅较为完整,可以说是不可多得的真实保存南北朝时期佛经面貌的珍贵材料。 “将版刻大藏经与各时代制作的石刻佛经、敦煌卷子等进行全面校勘,那肯定会对佛教典籍的整理,对佛教文化、文字书体、书法艺术等方面的研究产生重大影响,是一项功德无量的文化事业。”[2]本文选取北朝刻经为主要研究对象,将其与目前学术界应用最广、较为完备的刻版大藏经《大正新修大藏经》(以下简称《大正藏》)进行对比,对于其中存在的异文,参照早期(这里指南北朝至隋唐时期)敦煌写经②、房山石经③中的表述,以揭示早期佛经文本面貌及其流变,并期望对佛教文献的语言文字学研究有所贡献。

一、早期刻经、写经保留佛经翻译初期面貌并展现佛经流变

借助早期刻经、写经可以还原早期佛经语言面貌,有助于分析佛经传抄中的异文来源,判定异文产生时代。 北齐响堂山石窟刻经与敦煌南北朝写经作为资料相对匮乏的南北朝时代佛经的代表,尤为展现了这方面的价值。

(一)早期刻经、写经保留了佛经原貌,显示佛经传抄中的异文来源

唐代敦煌写经篇目繁多,其中存在大量异文,这些异文的产生年代需要通过全面考察南北朝时期的刻经、写经资料而作出判定。

《维摩诘所说经》(14-539-3④):“从布施、持戒、忍辱、柔和、勤行、精进、禅定、解脱、三昧、多闻、智慧诸波罗蜜生。 ”《大正藏》“持戒”一词,北齐响堂山刻经作“戒善”。 “持戒”据丁福保《佛学大辞典》:“(术语)六度之一。 受持戒律而不犯触也。 ”[3](P1657)“戒善”据丁福保《佛学大辞典》:“(术语)持戒之善根。前生持五戒则今生生于人间,前生持十善戒则今生生于天上。”[3](P1109)“戒善”与“持戒”义近,于文意均可通。 考察早期敦煌写经共涉及22 篇⑤,其中南北朝写本BD14759 号作“持戒”,唐写本中BD00601 号、BD00790 号等20 篇全部作“持戒”,仅BD04154 号作“戒善”;此外房山石经作“戒善”。 从敦煌写本篇目数量来看,作“戒善”极少,但从响堂山刻经可见,作“戒善”的说法在北齐已有,是早期说法。

《维摩诘所说经》(14-554-2):“以诸净国,严饰之事,成己佛土;行无限施,具足相好。”《大正藏》“行无限施”一词,北齐响堂山刻经作“开门大施”,《大正藏》校勘记:圣本作“开门大施”。 考察早期敦煌写经共涉及30 篇,其中唐写本BD00379 号、BD01041 号、BD01251 号等16 篇作“行不限施”,唐写本BD00505号、BD01370 号、BD03666 号等9 篇作“行无限施”,二者意思相近, 唐写本BD01076 号、BD02973 号、BD03635 号等5 篇作“开门大施”;此外房山石经作“行不限施”。 考察时代相近的其它佛经多作“开门大施”,如:(北凉)昙无谶译《大方等大集经》(13-206-1):“具足诸相,开门大施故;得随形好,修诸善根故。 ”再有:(隋)慧远撰《维摩义记》(38-506-3):“行无限施,亦有经言:开门大施。 其义相似,诸行皆因,且举布施。 ”据《维摩诘经》较早时期的注疏:(后秦)僧肇撰《注维摩诘经》(38-407-3):“行无限施。肇曰:开四门恣求者所取,无碍大施法也,别本云:行无阂施。 ”可见“行不(无)限施”、“行无阂施”与“开门大施”只是表述不同而已。 从早期刻经、写经可见,“开门大施”南北朝时期已见,并非后起说法,且在《大正藏》较早版本中有记载,但从唐代敦煌写经来看多作“行不(无)限施”。

根据早期刻经、写经的吻合情况来揭示早期佛经面貌再如:《十地经论》(26-199-3):“若广说者,无量百千阿僧祇劫无量百千万无量百千亿不能得尽。”《大正藏》“无量百千万无量百千亿”, 北朝刻经作“无量百千法无量百千缚”,这一时期敦煌对应写经共有两篇:唐写本BD02958 号将刻经“法”字作“劫”,一篇法藏隋代敦煌遗书P.2086 将“法”作“去”,其他表述与刻经同。 直到辽金时代的房山石经才看到与《大正藏》相同的说法。

(二)借助早期刻经、写经,显示佛经语言演变趋势

早期刻经、写经语言朴实,随着时代发展表述逐渐丰满。 《大正藏》与之相较,增加字词的现象多而省减字词的现象较少,句子层面的增减极少,反映了经文演变中主要的变化是不断增加解释性词语,使得文意更加明确,语句更加流畅。 这是佛经语言演变的总体趋势。

《维摩诘所说经》(14-540-2):“不见四谛,非不见谛;非得果,非不得果;非凡夫,非离凡夫法;非圣人,非不圣人。 ”《大正藏》“非得果,非不得果”句,北齐响堂山刻经作“非得果”,《大正藏》校勘记:圣本、元本作“非得果”。 考察维摩诘经其他两部译经:时代最早的(吴)支谦译《佛说维摩诘经》(14-522-2)作:“不四谛见非不见谛,不得道,不凡人,不凡法语。 ”对应之处作“不得道”。 (唐)玄奘《说无垢称经》(14-562-2)作:“不见四谛、非不见谛,非得果,非异生、非离异生法,非圣、非不圣。 ”对应之处作“非得果”。 据(后秦)僧肇撰《注维摩诘经》(38-350-2):“肇曰:果,诸道果也,不见四谛,故非得果。 非不见谛,故非凡夫。 ”可见对应之处作“故非得果”。 由此可知响堂山刻经作“非得果”应为佛经原貌,考察早期敦煌写经共涉及28 篇, 其中唐写本BD00601 号、BD00790 号、BD01231 号等14 篇作“非得果”,唐写本BD01176 号、BD01588 号、BD02135 号等14 篇作“非得果,非不得果”,此外房山石经作“非得果,非不得果”。 佛经演变到唐代也许是出于句式对仗的目的而增“非不得果”一句。 此类增减语句的例子再如:北朝石刻《佛说盂兰盆经》第16 行“若已亡七世父母,生天,自在化生,入天华光。 ”《大正藏》(16-779-2)通行本此句后增“受无量快乐”一句,《大正藏》校勘记:宋、元、明、宫本无此句。 考察该篇对应的敦煌唐写本BD08075 号、BD09313 号以及4 篇隋唐时期的房山石经中均无此句,所出较晚。

《维摩诘所说经》(14-551-3):“说是入不二法门品时,于此众中五千菩萨,皆入不二法门。 ”《大正藏》“入不二法门品”句,北齐响堂山刻经作“入不二法门”,《大正藏》校勘记:宋本、圣本作“入不二法门”。 考察早期敦煌写经共涉及27 篇,其中唐写本BD00235 号、BD00296 号等25 篇作“入不二法门”,唐写本BD03212 号、BD05545 号2 篇作“入不二法门品”,此外房山石经作“入不二法门”。 该段主题为“菩萨入不二法门”,“品”字为段落标记,唐代写经出现增“品”字的说法,传承到《大正藏》中。 《大正藏》增加字词的现象再如:北朝石刻《十地经论》171 行:“从初地乃至住九地菩萨所不能及”,其中“九地”《大正藏》(26-200-1)作“第九地”,敦煌唐写本BD02 958 号、法藏隋代敦煌遗书P.2086 同刻经,辽金时代的房山石经可见增“第”字的说法。 《大正藏》省减字词的现象如:《维摩诘所说经》(14-554-1):“诸佛如来功德平等,为化众生故,而现佛土不同。 ”其中“化”当从早期刻经、写经作“教化”。 《十地经论》(26-123-3):“大金山净光明威德王藏菩萨”,其中“威德王藏”当从早期刻经、写经作“威德王威藏”。《十地经论》(26-162-2):“成就不坏,余宝光所不能夺。 ”其中“光”当从早期刻经、写经作“光明”。

根据早期刻经、写经的吻合情况揭示佛经原貌的同时,可以证明《大正藏》的语言变化,其中存在少量《大正藏》字词改动导致文意有误的现象,略述如下:北朝石刻《佛说孛经》第48 行:“无老病死、饥渴寒热。 ”“老病死”在《大正藏》通行本(17-733-2)作“生老病死”,宋、元、明三本以及宫本《大正藏》同刻经。 根据文意《大正藏》应为误增。 北朝石刻《佛说弥勒下生成佛经》第2 行:“是阎浮提地,长十千由旬,广八千由旬。 ”“是”字《大正藏》通行本(14-423-3)后有“时”字,宫本《大正藏》同刻经。 刻经“是”为“这个”之意,添字后变成“这时”,文意改变。 北朝石刻《维摩诘所说经》第105 行:“若一切众生不病者,则我病灭。 ”“不病者”《大正藏》(14-544-2)作“病灭”,此处文意应为众生不病,则我病灭,《大正藏》改动有误。 从上述例子可见《大正藏》衍文多是对文意理解偏差,为适应表述习惯、句式对仗而进行更改;而《大正藏》脱文多是抄写遗漏,或认为原文繁冗、有误而改,也有为凑四字音节,照顾音律和谐。

二、早期刻经、写经的中古词汇史和语音史价值

佛经异文对汉语史研究有重要意义。 早期刻经、写经与《大正藏》之间的词语差异有助于词汇学、音韵学研究。

(一)早期刻经、写经为佛经词语发展补充证据

《维摩诘所说经》(14-539-1):“已曾供养无量诸佛,深植善本,得无生忍。 ”《大正藏》“植”字,北齐响堂山刻经作“殖”,《大正藏》校勘记:圣本、宋元明本作“殖”。 考察早期敦煌写经共涉及19 篇,其中南北朝本BD14759 号以及多数唐写本作“殖”,仅2 篇唐写本BD05300 号、BD05582 号作“植”。 这种差异再如《大正藏》“虽行于空,而植众德本,是菩萨行”一句,以及“其人植福宁为多不”一句,响堂山刻经及敦煌南北朝写本以及多数唐写本均作“殖”。“殖(植)善本”,其中“善本”亦作“德本”,“德本”据丁福保《佛学大辞典》:“(术语)犹言善根。德者善也,本者根也,诸善万行之功德,为佛果菩提之本者。 ”[3](P2613)“殖(植)善本/德本”一词在响堂山刻经中全用“殖”不见“植”字。“殖”字有“种植”义,据《玉篇·歹部》:“殖:长也,生也,种也。 ”《书·吕刑》:“农殖嘉谷。 ”《集韵·职韵》:“殖,植也。《说文》脂膏久殖也。一曰种也。一曰兴生财利曰殖。 ” 考察其它时代相近的译经多作“殖”字,如:(西晋)竺法护译《普曜经》(3-487-3):“三十万二千天子宿殖德本”,(后秦)鸠摩罗什译《摩诃般若波罗蜜经》(8-349-3):“世尊,是女人从何处殖德本、种善根? ”(姚秦)鸠摩罗什译《妙法莲华经》(9-11-2):“非初发意,皆久殖德本。 ”(高齐)那连提耶舍译《月灯三昧经》(15-619-3):“是诸众生于无量佛所宿殖善本故”。 通过检索佛经语料库发现“植德本”“殖德本”使用数量相当⑥,但从早期刻经、写经看,唐代及以前多是“殖”字。

《维摩诘所说经》(14-546-3):“舍利弗! 或有众生乐久住世而可度者,菩萨即延七日以为一劫,令彼众生谓之一劫;或有众生不乐久住而可度者,菩萨即促一劫以为七日,令彼众生谓之七日。 ”《大正藏》“延”字,北齐响堂山刻经作“演”,《大正藏》校勘记:宋、元、明本作“演”。 考察早期敦煌写经,南北朝本BD00839 号以及全部唐写本作“演”;此外房山石经作“演”。 “演”据《说文·水部》:“演,长流也。一曰水名。”“演”有扩展义,据《释名·释言语》:“演,延也,言蔓延而广也。”用例如:《后汉书·荀淑传附荀悦》:“先王光演大业,肆于时夏。 ”南朝梁江淹《为萧太傅谢追赠父祖表》:“惠被远纪,泽演庆世。”同时“演”在此句经文中对应“促”字,“促”有缩减义,据《字汇·人部》:“促,蹙也。 ”用例如:《抱朴子·外篇·广譬》:“大川不能促其涯以适速济之情,五岳不能削其峻以副陟者之欲。”唐谢偃《述圣赋》:“促苑囿,散积聚;改制度,易规矩。 ”考察此句经文相关注疏:(隋)吉藏撰《法华义疏》(34-480-2)引作“维摩能申七日以为一劫,促一劫以为七日”,其中“演”字对应处作“申”字,据《集韵·震韵》:“申,引也。”“申”有伸展、舒展,延长义,用例如:《新唐书·卢坦传》:“垣诣府请申十日,不听。 ”从早期刻经、写经来看,作“演”应为佛经原貌。《大正藏》所作“延”的说法,应晚于唐代。

根据早期刻经、写经的吻合情况来看《大正藏》的词语改换、用词差异再如:北朝石刻《佛说盂兰盆经》第4 行:“母得钵饭,便以左手障饭,右手揣食。 ”其中“揣食”一词,《大正藏》(16-779-2)作“抟饭”;北朝石刻《佛说孛经》第78 行:“生则贤者不归,死则神不上天。 ”“上天”《大正藏》通行本(17-736-1)作“生天”,宫本《大正藏》作“止天”,“止”疑是“上”字误写;北朝石刻《维摩诘所说经》第245 行:“没者为虚诳法,坏败之相;生者为虚诳法,相续之相。 ”“坏败”二字《大正藏》通行本(14-555-2)作“败坏”,宋、元、明三本,圣本《大正藏》同刻经。 这些表述在敦煌写经、房山石经中与北朝刻经吻合。 《大正藏》所发生的词语改换多为近义词的改换,这种词语变化可为中古汉语研究提供素材,还可展现早期佛经词语使用情况及习用变化。

(二)早期刻经、写经为古今语音演变提供佐证

《维摩诘所说经》(14-555-2):“上至阿迦腻咤天,下至水际。 ”《大正藏》“腻”字,北齐响堂山刻经作“贰”,校勘记:宋元明本作“尼”。 考察早期敦煌写经共涉及28 篇, 其中南北朝写本BD14860 号作“贰”; 唐写本BD00144 号、BD00379 号等14 篇作“腻”; 唐写本BD00155 号、BD01076 号等10 篇作“贰”;另有唐写本BD00505 号等3 篇作“尼”,此外房山石经作“贰”。 据丁福保《佛学大辞典》“色究竟天”:“(界名)梵名阿迦尼咤天,色界十八天之一。 ”[3](P1043)考察三字上古音同为泥母、脂部,中古音发生分化,“腻”“尼”为娘母,“贰”为日母,在音译梵音Akanis.t.ha 时,唐代多将“贰”改为“腻”或“尼”。

《维摩诘所说经》(14-557-1):“从迦罗鸠孙駄为始得佛,最后如来号曰楼至。 ”《大正藏》“孙□”二字,北齐响堂山刻经作“村大”,《大正藏》校勘记:圣本作“村大”。 考察早期敦煌写经共涉及28 篇,其中唐写本BD00505 号、BD01370 号、BD02751 号等10篇作“孙”;唐写本BD00155 号、BD01242 号、BD 03635 号等8 篇作“孙大”;唐写本BD00144 号、BD 00379 号、BD01251 号等8 篇作“村”;唐写本BD 01076 号、BD04617 号2 篇作“村大”,此外房山石经作“孙大”。 中古音“孙”“村”为魂韵,但前者为心母,后者为清母;“□”“大”为定母,但前者为歌韵,后者为个韵。 写经、刻经的音译选字差异可以反映语音的变化。

根据早期刻经、写经的吻合情况来看《大正藏》音译词语的用字改换再如:北朝石刻《佛说决定毗尼经》5 行“无量究光佛”其中“究”字《大正藏》(12-39-1)作“掬”,二者中古音都为“见母”,“究”为“宥韵”,“掬”为屋韵;北朝石刻《成实论》6 行“毗佛略”,其中“毗”字《大正藏》(32-244-3)作“鞞”,二者中古音都为“并母”,“毗”为“脂韵”,“鞞”为齐韵;同篇中经名“阿浮阤”,其中“阤”字《大正藏》(32-244-3)作“多”,“阤”中古音为“澄母、纸韵”,“多”为“端母、歌韵”; 北朝石刻《维摩诘所说经》81 行“毗邪利”,其中“利”字《大正藏》(14-542-3)作“离”,二者中古音都为“来母”,“利”为“至韵”,“离”为“支韵”。 早期刻经、写经与《大正藏》几者比较下的词语改换是探讨中古语音演变的宝贵材料。

三、早期刻经、写经反映断代文字特点与经文用字变化

早期刻经、写经展示了南北朝、隋唐时期文字的使用与书写面貌。 对早期刻经、写经文字面貌的揭示,一方面有助于断代汉字史的研究,另一方面可为后世佛经用字溯源。

(一)早期刻经、写经显示佛经用字面貌

北朝后期文字据《六朝别字记新编》序言(同治)所说:“时值丧乱,文不画一,猥拙诡戾,缘此而兴。”[4]由此可见这一时期文字问题非常严重。在早期刻经、写经与《大正藏》的比较中可揭示这一时期文字的使用面貌。

《维摩诘所说经》(14-548-1):“观诸菩萨华不著者,已断一切分别想故。”《大正藏》“已”字,北齐响堂山刻经作“以”,《大正藏》校勘记:圣本、宋本作“以”。 考察早期敦煌写经共涉及23 篇,其中南北朝写本BD00839 号作 “以”, 唐写本中BD00235 号、BD14884 号(标注具体时间:672 年) 等20 余篇作“以”,仅BD02774 号、BD06300 号2 篇作“已”;此外房山石经作“以”。 此句前文背景是:天女将天花散落于诸菩萨和大弟子身上,但天花落在诸菩萨身上纷纷坠落,而落在大弟子身上则粘在身上,随后天女告知舍利弗,身上有无此花本来是没有区别的,是你自己妄生分别而已。 赖永海《维摩诘经》译注译作“那些花一落到他们身上便掉地的菩萨们, 就因为他们都已经断除一切分别妄想了。 ”[5]据此释作“已经”与文意相符。 再者此句与该段最后一句呼应:“结习(赖永海译为烦恼)未尽,华著身耳;结习尽者,华不著也”,该句中“尽”字又印证此处译为“已经”无疑。据《正字通·人部》:“以,与已同。”《汉语大字典》:“以,通‘已’,表示完成,相当于‘既’、‘已经’。”[6]早期刻经、写经及《大正藏》早期刻本多作借字“以”,可见早期刻经、写经中借字的使用流传甚广。

《维摩诘所说经》(14-538-2):“眷属不离,善和诤讼,言必饶益,不嫉不恚,正见众生来生其国。”《大正藏》“嫉”字,北齐响堂山刻经作“疾”。 考察早期敦煌写经南北朝本BD14759 号作“疾”,唐写本全部作“嫉”;此外房山石经作“嫉”。 据《说文·病部》:“疾,病也。 ”《说文·人部》:“,妎也。 一曰毒也。或从女。 ”据僧肇撰《注维摩诘经》(38-336-3):“嫉恚邪见,心患之尤者,故别立三善也。 ”此处应释作“嫉妒”。时代相近的早期译经常用“疾”字表示“嫉妒”之义,如(吴)支谦译《佛说四愿经》(17-536-3):“贪利疾妬”;(刘宋)求那跋陀罗译《杂阿含经》(2-48-3):“刀剑、疾妬、相残、损减”。据早期刻经、写经可知,南北朝时期多作借字“疾”,到唐代多已改为本字。

根据早期刻经、写经的吻合情况来看早期佛经的借字现象,再如:北朝石刻《大方广佛华严经四谛品》第136 行:“法姓无所转,示现故有转,于彼无示现,示现无□□(刻经残泐之处用□表示)。 ”“姓”字《大正藏》(9-427-1)作“性”。 “性”在此处为佛教语,指事物的本质。 据《说文通训定声·鼎部》:“姓,假借为性。 ”刻经此处用“姓”为“性”,表示“性分”义。 北朝石刻《胜鬘师子吼一乘大方便广经》第42 行:“筭数”,“筭”字《大正藏》(12-220-1)作“算”。 据《说文解字注·竹部》“算”下注:“筭为算之器,算为筭之用,二字音同而义别。 ”刻经以“筭”字表示“算数”义。《大正藏》据早期刻经改为本字,有助于疏通文意。

(二)早期刻经、写经用字展现佛经抄写的相承性

佛经传抄有较强的继承性,这可以从唐代继承南北朝佛经借字而不改的情况看出。

《维摩诘所说经》(14-538-3):“于是佛以足指按地。 ”《大正藏》“按”字,北齐响堂山刻经作借字“案”。 “案”本指几一类的器物,“按”指按下。 从上下文可知此处为“按”义。 据《说文通训定声·干部》:“案,假借为按。 ”考察早期敦煌写经共涉及16 篇,其中南北朝写本BD14759 号作借字“案”,唐写本BD01588 号、BD01892 号等12 篇均作“案”,仅BD0 0601 号、BD01231 号、BD05512 号3 篇作本字“按”。

《维摩诘所说经》(14-542-2):“障是菩提,障诸愿故。 ”《大正藏》“障”字,北齐响堂山刻经作“鄣”。据《说文·阜部》:“障,隔也。 ”《说文·邑部》:“鄣,纪邑也。 ”从上下文可知此处表“障碍”义,应为“障”字。 考察早期敦煌写经共涉及34 篇,其中唐写本BD01172 号、BD01176 号等30 篇作借字 “鄣”,仅BD03252 号1 篇作本字 “障”, 另有BD02303 号、BD04154 号、BD05317 号3 篇作借字“彰”。

《维摩诘所说经》(14-552-3):“饭香普熏毗耶离城及三千大千世界。 如来甘露味饭,大悲所熏,无以限意食之,使不消也。 ”《大正藏》2 处“熏”字,北齐响堂山刻经均作“薰”。 据《说文·屮部》“熏,火烟上出也。 ”引申作(烟、气等)侵袭。 《说文·艸部》“薰,香艸也。 ”从上下文可知此二处均为“熏染”义,应为“熏”。 考察早期敦煌写经共涉及18 篇,仅唐写本BD00505 号、BD15057 号2 篇作本字“熏”,其余篇目全部作借字“薰”;房山石经作“勳”,据《说文·力部》:“勳,能成王功也”,表示功劳之义,也为借字。

(三)早期刻经、写经凸显北朝邺都近畿文字复古特点

北朝后期邺都近畿复古之风盛行。 关于文字复古,有学者从书法风格层面做了较为详尽的探讨[7],但少有学者从使用角度加以分析。

《维摩诘所说经》(14-540-1):“忆念我昔,于贫里而行乞。 ”《大正藏》“乞” 字, 北齐响堂山刻经作“气”。 “气”本指云气。 据《说文解字注》“气”下注:“‘气’借为‘气假于人’之‘气’,又省作‘乞’。”《广雅·释诂三》:“气,与也”。 用例如:《马王堆汉墓帛书·十六经·果童》:“营行气食,周流四国,以视贫贱之极。”响堂山《维摩诘所说经》中全部以古字“气”表示“乞求”义。

《维摩诘所说经》(14-540-2):“若能不捨八邪,入八解脱,以邪相入正法。 ”《大正藏》“邪”字,北齐响堂山刻经作“衺”。 《说文·衣部》:“衺, 也。 ”用例如:《周礼·天官·宫正》:“去其淫怠与其奇衺之民。 ”陆德明《释文》:“衺,亦作邪。 ”《说文解字注》“衺”下注:“衺,今字作邪。 ”响堂山刻经“邪恶”义都作古字“衺”。

《维摩诘所说经》(14-538-3):“螺髻梵王”,《大正藏》“螺”字,北齐响堂山刻经作“蠃”。“螺髻梵王”:梵天王顶髻作螺形。 据(唐)慧琳撰《一切经音义》卷78“蠃髻,《考声》云:绾发为髻也,即如来发右旋,如蠃文成髻也,经文从虫作螺,俗字也”[8]。

以上3 处在同为南北朝时期的敦煌写经中并不作古字(如BD14759 号),在唐代写经、石经中也未见。 刻经使用的古字再如:“赒”刻经作“周”,“纵”刻经作“从”,“胸”刻经作“匈”,“疮”刻经作“创”等。可见研究近代文字也必须具备古文字学方面的修养,这对识别文字中的文化信息大有裨益。 北朝后期邺都近畿刻经展现出独有的使用古本字的景象,这部分材料可以对文字复古现象提供新的证明。

四、早期刻经、写经显示各版本《大正藏》传承关系

以北齐响堂山石刻《维摩诘所说经》为例,统计其与《大正藏》的全部差异,结果见表1。

表1 响堂山石刻《维摩诘所说经》与《大正藏》差异统计

由表1 可见,二者不重复的异文共计275 处,其中:(1)《大正藏》通行本字词增减与改换共计193处,其中字词增减87 处、改换106 处,《大正藏》通行本中的问题92 处在其他版本中与刻经相合;(2)字用问题70 处,刻经较《大正藏》借字现象更多,刻经42 处借字中,23 处见于其他版本《大正藏》中。 从其他版本《大正藏》与刻经关系来看,近半数《大正藏》通行本中的问题在其他《大正藏》版本中与刻经吻合,相互印证之下,不仅可以认识文本变化、校勘传抄错误,还能整理出接近译经的版本。

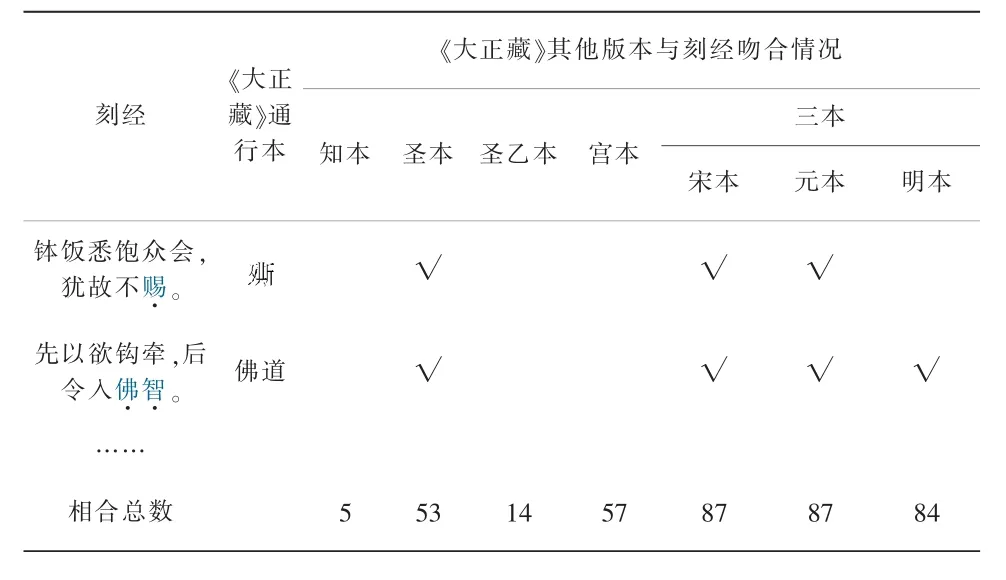

为了更加系统全面地揭示各版本《大正藏》之间的传承关系,在此穷尽统计异文中刻经与《大正藏》其他版本的具体相合情况,统计思路及结果见表2。 响堂山石刻《维摩诘所说经》涉及的版本主要有:“宋本”(南宋)、“元本”、“明本”(此三本在校勘记中合称“三本”,统计时分列于宋元明本之下),“圣本”即“正仓院圣语藏本(天平写经)”大概出现于隋唐时期,“圣乙本”即正仓院圣语藏本别写,“宫本”即宫内省图书竂本(旧宋本),“知本”即知恩院本。

表2 响堂山石刻《维摩诘所说经》与各版本《大正藏》相合情况

统计结果显示,刻经有别于《大正藏》通行本却与其他版本相合之处共计123 处,总体来看与“三本”(即宋、元、明本)较为相合,而具体篇目还需要具体分析。 长篇刻经中《维摩诘所说经》与《大正藏》圣本、宋本相合较多;《佛说孛经抄》与《大正藏》宫本、宋本相合较多,而与知本《大正藏》相合处都体现在《胜鬘师子吼一乘大方便广经》中,与圣乙本《大正藏》相合处都体现在《佛说孛经》中。

不同版本《大正藏》对佛经文本的改动或许可以揭示所处时代的语言特点。 通过将刻经与这些版本相比较,可以看到经文具体在哪个版本发生了变化,如:北朝石刻《佛说孛经》第49 行:“人所欲为,譬如穿地,凿之不止,必得泉水。 ”“穿地”二字《大正藏》通行本(17-733-2)作“穿池”。 此句大意为:人要做事情、有图谋,就像挖井,不断地挖,必然出泉水。从文意看此处应为“穿地”,将地打穿。“地”“池”二字形体相近,考察宋、元、明三本,宫本,圣乙本《大正藏》均同刻经,可见《大正藏》通行本错字出现较晚。再如:北朝石刻《维摩诘所说经》第283 行“欲见妙喜世界,不动如来。” “不”字《大正藏》(14-555-2)作“无”,考察圣本《大正藏》同刻经。 圣本为隋唐本,为《大正藏》已知的最早版本,可见唐代之后文本就发生了变化。

本文试将早期刻经、写经与《大正藏》进行比较研究,发现在与《大正藏》的经文差异中,早期刻经、写经二者多相吻合。 早期刻经、写经文本价值极高,可以借此了解译经本意;同时,与早期刻经、写经比照亦可纠正刻版大藏经中的错字、漏字、会错意而改字等错误,并充分挖掘文本传承中的各种变化。只有排除了错误、认清了变化,才能体会经文奥义。《大正藏》作为流传最广的佛经刻本,若能吸收早期刻经、写经材料将会更加完备。 汉文佛经研究旨趣丰富,命题多元,亟待开展多层面、多维度的整理和考辨[9],以南北朝至隋唐时代的邺都近畿刻经、敦煌写经、房山石经为代表的早期刻经、写经在语言文字学、文献学、版本学等方面都有较高价值。

注:

①刻经相关资料来源如下。 响堂山刻经:张林堂.响堂山石窟碑刻题记总录[M].北京:外文出版社,2005;中皇山刻经:欧阳中石.涉县北齐刻经[M].沈阳:万卷出版公司,2009;山东刻经:山东省石刻艺术博物馆编.山东佛教刻经全集[M].济南:山东美术出版社,2015.

②敦煌写经资料来自:任继愈主编.国家图书馆藏敦煌遗书[M].北京:北京图书馆出版社,2005.法国国家图书馆收藏伯希和敦煌遗书IDP[ED/OL].http://idp.nlc.cn/.

③房山石经资料来自:中国佛教协会,中国佛教图书文物馆编.房山石经[M].北京:华夏出版社,2000.

④标注方式为《大正藏》卷-页-栏,下同。

⑤为行文简洁未全部列出具体篇目,备索。

⑥资料来源:中华电子佛典协会(CBETA)网站(http://www.cbeta.org)。