从“浅层默会”到“深度建构”:优化小数初步认识的思考与实践

文|盛文雅

一、巧用默会,具物建构

创设现实情境,引入带具体单位的小数,启用并深化学生具体实物层次的认知储备,为操作说明做好铺垫。

1.启默会:借量识数

课伊始,大家一起阅读一篇学生自己写的数学日记:

我和爸爸一起去买菜。我记了账:爸爸买了15 个鸡蛋共30.8元,还买了一根甘蔗。这根甘蔗好长,卖甘蔗的说大约有2.4 米长,我的身高大约1.47 米,高出我好多啊。这根甘蔗打完电子秤后是12.85 元。我们一共花了0.5 小时买完了菜。

观察日记中的数,并分类,从表征形式上,知道小数是带有小数点的,接着尝试认读小数。通过圈一圈钱币,了解用整数30 元不够付,用31 元来付,钱又多出来,用小数30.8 元支付刚好。借助米尺认识2.4 米,通过比划长短,发现用整数表示有不够准确的困难,可以用小数表示。

总结起来,学生对小数的发生有了初步的印象:随着计量的精确,产生了用小数表征的需要,不足1 的那部分,可以用小数点后面的数来表示。

2.调经验:桥式架构

要更深入地认识小数,则必须借助操作,架构起小数与分数之间的桥梁。

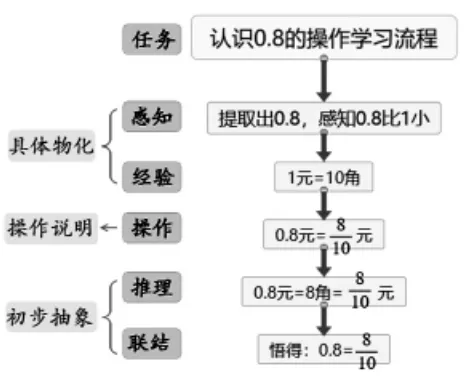

以研究0.8 元为主任务,学习流程设计见图1。

图1

【情节回放】

圈30.8 元的币值时,学生发现比30 元多0.8 元。

师:你能用框一框的方式来说明一下0.8 元为什么比1 元小,它和1 元又有怎样的关系呢?

学生尝试用10 个格子框住角币(见图2),表示1 元就是10个1 角,8 角占了其中的8 格(不足1 元)。

图2

师:刚才这位同学的操作过程就是我们以前学的什么知识?

这一过程是通过实物操作并演示来达成的,学生感知到0.8=之后用相同的学习流程,又分析了2.4 米表示的意义,明确了0.4 米=米=4 分米的道理,展开实物操作的过程,并步步配以准确的数学表达,克服学生原认知中模糊的地方,落实小数与分数、小数与整数的关系,建构小数的意义。

二、多元表征,操作建构

概念的掌握需经历一个从具体到表象再到抽象的过程。通过改变单位,进行多元表征,便于学生进行对比,概括出本质属性。

1.借直观:形中悟数

运用面积模型、线段模型、集合模型等直观手段解释小数的意义,并在“形”的对比中,抽象出共同属性,即小数单位与“1”之间的关系。

【情节回放】

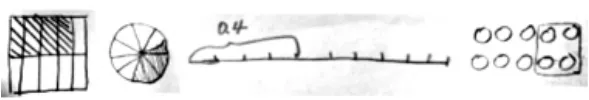

(1)独立探究0.4。

师:如果把0.4 米改成0.4 千克,你打算如何表示它的大小?请同学们说一说、画一画、写一写。

(2)集体反馈交流。

4 位同学展示了自己的作品(见图3)并分别作出了说明。

图3

师:这4 位同学说的和0.4 米有共同的地方吗?

生:它们都是把一样物品平均分成10 份,其中的4 份表示0.4,也就是

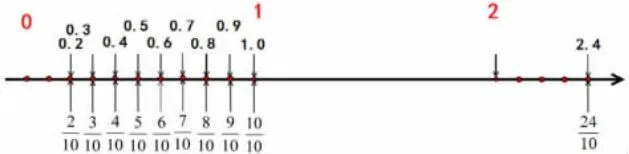

2.集数轴:串式感序

在数轴上表示小数,进一步抽象小数的意义,使小数及其表征融入到整个有理数的系统中。

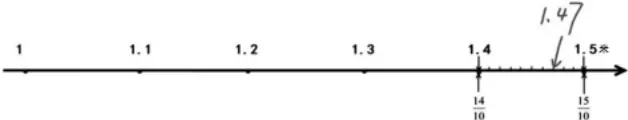

设计了把已学过的小数“请”到数轴上的教学环节,把实物和图形中表示过的一位小数,进一步表征到数轴上,之后,又数出了其他一些小数,逐步形成图4。为小数排序:数轴的上面是小数,下面是对应的分数,便于学生观察发现:一位小数都可以表示为分母是10 的分数;从1 份数到9份,即从0.1 数到0.9;关联小数的符号书写意义:不足“1”的部分,是把“1”进行十等分后的再计量,小数点后的数据就是计量结果的记录;感悟小数和整数计数的共同之处,结合对是几的思考,建立起整数、分数与小数的关联,为揭示小数也是十进制数做好铺垫。

图4

三、迁移实践,抽象建构

小数初步认识到一定程度时,可以借助概念的正、负迁移,去伪存真,完善小数模型。

1.巧迁移:链式完善

教学中,布置任务:尝试找“我”的具体身高1.47 米(图5)。学生在充分讨论之后反馈,在数轴上标出了1.47,并尝试说明其意义。

图5

利用已经习得的一位小数的认知经验,创造性地理解1.47 米的意义,正迁移体会小数点后第二位上的数表示0.1 再十等分后计数的结果。(两位小数的意义虽不是本节课学习要求,但可以拓展)

还可以利用负迁移,辨析、厘清一些非本质属性,强化概念模型。由于前面学习的小数数量之间的进率都是10 或100,如0.8元=8 角,0.4 米=4 分米,部分学生容易形成错误的概括:零点几加大单位等于去掉零和小数点后的数加小单位。当遇到“0.5 时是多少时间”时,错误认知(0.5 时=5分)与默会认知(0.5 时是30 分钟)产生冲突,冲突引发争论。矛盾的解决需要学生联系所学的小数模型去解释,这样小数的意义更加明晰。

2.微主题:深度建构

本文中的“深度建构”指向两个方面:一是知识内部建立联结,即把小数和分数关联起来;二是数学和生活建立联结,用学到的数学知识去解决生活中的实际问题,提升学生学以致用的能力。

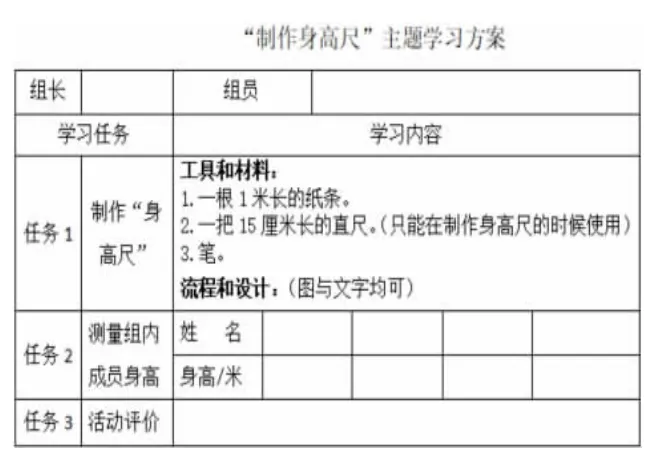

课后开展了微主题学习“制作身高尺”。

【情节回放】

(1)布置小组任务(见下表)。

?

(2)学习成果及分享。

下面选取了部分小组的制作方案:

图6:为了方便读,我们组按每5 厘米记一个小数。大家都是1米多,记录身高时,小数点前是1米,小数点后的两位就是比1 米多的几厘米。

图6

图7:我们发现三年级学生身高大致在1.3 米到1.6 米之间,于是我们先找到纸条的0.3 米与0.6米,再在两个刻度之间用厘米进行细致刻画。

图7

图8:我们组都较矮,就将1米对折找到0.5 米,然后从1.5 米往下用厘米刻画了20 厘米即0.2米范围的刻度,刚好够量。

图8

从呈现结果来看,学生对小数都已有了较深刻的认识:不仅会在纸条上表征小数,也会以小数来计量身高,还会从量的角度进行大小比较,进行加减运算。

【课后反思】

小数的初步认识是小数意义学习的初始课,把重点放在小数应用的直观感受,小数意义的操作感知,以及概念模型的初步抽象上,可以优化教学、提升学生学习收获。

发挥学生在具体实物水平的认知基础,结合真实情境,理解小数不同数位的计量意义,展开合理的估计与判断,体会用小数刻画生活现象的简洁与精确。

在操作说明水平上做实做细,从实物模型到数学直观模型的演示,再到实践应用,梳理出小数和分数的关系,得出研究小数的方法。

基于丰富的小数表象,设计任务,进行正、负迁移,并在此基础上进行初步的抽象和概括,进阶数学思维,进而进行实践应用,发展数学素养。