数字普惠金融发展对中国西部地区经济增长影响的研究

沈倩

数字普惠金融的发展带来了巨大经济和社会绩效。作为我国欠发达的西部地区,其经济发展受制于金融资源短缺、市场发展受限等问题。本文对西部地区数据进行实证分析,探究数字普惠金融的发展是否能为西部地区经济发展注入活力,并针对其研究数字普惠金融的收入增长效应、民营企业活跃效应、产业结构优化效应,具有理论价值与实践意义。

一、引言

受金融抑制的限制,金融资源将遭到部分垄断,弱势群体因缺乏必要的金融服务支持而落入贫困(张贺,2017)[1]。因金融抑制为全球中小企业共同面临的重要问题,联合国在2005年建议,依据中小企业接受金融服务过程中普遍遭受排挤的重要现象,建立一个全面的、全阶段的、全社会的金融体系以服务更多金融需求者势在必行。2006年,普惠金融在中国初步引入与提出,并在2013年党的十八届三中全会上[2]正式提出,普惠金融的重要性程度也使其很快被加入顶层制度的构想中,提出了要大力发展普惠金融,丰富金融市场产品和提高金融服务水平等建议。需要注意的是,在《推进普惠金融发展规划(2016—2020年)》当中,明确要把“发展普惠金融”作为政府重要的推进工作。数字普惠金融确实具有一定的经济发展效应,一方面,数字普惠金融能够增加企业发展创新的资金来源,减少企业在融资过程中受到的限制,同时拓宽信息边界,降低信息不对称程度,进而促进总体创新产出与经济发展(唐松等,2020[3];李永奎等,2022[4]);另一方面,数字普惠金融也能通过降低金融服务的门槛,减轻城乡收入差异化以及提高城乡居民消费水平,促进我国包容性增长(张贺、白钦先,2018[5];张勋等,2020[6];段坪利等,202[7];谢绚丽等,2018[8])。显然,普惠金融已成为国家政策支持领域和重要制度安排。但在普惠金融数字化整体发展的过程中,仍存在着一定的问题,这些问题阻碍了国民经济服务与经济高质量的发展,降低其为实体经济服务的效率,而且,普惠金融的发展还未使有效的金融包容机制得以呈现并造福社会经济发展(何德旭、苗文龙,2015)[9];体系完善程度不足、法律和规制不够完善、直接融资市场与经济整体发展相比具有滞后性(郭利根,2016)[10],我国普惠金融未能提供平等高效的金融服务给不同社会群体(晏海运,2013)[11],其对地区经济的影响由于信息基础设施建设等问题,仍存在部分差异性及地区不平衡性,尽管现阶段的状况有所改善,但还不充分,未能发挥有效作用。

目前,互联网已经成为影响我国经济社会发展、改变人们生活方式的关键行业。“互联网+”行动计划带来了普惠金融和互联网技術整合和发展的机会。显然,现阶段我国金融产业正在经历由互联网技术创新引发的金融模式转型,且存在金融与技术相互融合的重要趋势(王达,2014)[12]。“互联网+”的提出和其所带来的各大产业发展升级,有利于开创互联网技术和普惠金融的融合式发展道路。网络技术与普惠金融的整合发展,为普惠金融网络化发展或是在线发展提供了可能性,并激发了金融创新的活力和动力。中国西部与海岸线和交通干线相隔甚远,山脉、山丘和盆地是其地形地势的重要构成部分。存在局限性的西部地区在财政助力、资源优先获取等方面,显著不如东部地区,甚至出现了东西部的发展鸿沟。而我国发展数字普惠金融为缩小地区间的各项金融服务及金融资源差距做出了较大贡献。以非洲国家肯尼亚为例,虽然肯尼亚是发展中国家,经济发展水平低,金融资源分配不均,国民人均银行账户少,但却正是世界上移动支付使用率最高的国家,超过了美国与中国。传统金融无法覆盖的范围,移动支付却能够为其提供银行账户的相关服务,解决获取困难的难题,从而使所有人都能获取相应服务。2012年至今,我国发展数字普惠金融的力度与效度增加,这在推动经济整体发展的同时也将目光放在了地区经济的平衡发展上。根据2020年北京大学数字普惠金融指数[13]来看,数字普惠金融的发展总体而言呈现着东部地区,尤其是沿海地区发展水平更高的现象,而西部相对来说发展程度较低。但如前文所述,数字普惠金融的存在对于西部地区来说,所起到的如“雪中送炭”般的经济增长效应也许大于对东部地区如“锦上添花”般的经济增长效应。

普惠金融的发展具有重要的意义,其对实体经济高质量发展产生重大影响。普惠金融聚焦于金融高质量发展,换句话说,聚焦于金融机构的发展以及金融市场整体发展水平,同时,用其对经济社会总体发展是否具备实际影响作为对普惠金融发展的评价标准。现有金融研究的发展趋势仍延续传统金融理念,较少呈现出普惠金融的技术特征,也并没有遵循“寻求金融技术转型”的微型传统金融实体发展的实际必要条件,未遵循现阶段金融行业发展由技术创新引导的原则。此外,普惠金融概念虽早已传入我国,但是,数字普惠金融却是于2006年才提出。已有学者对数字普惠金融的经济增长效应进行了研究,但并未仔细探究其在我国西部地区的重大作用。因此,进行数字普惠金融对经济增长的影响研究,具有重要的理论价值与实践意义。

二、研究假设

数字普惠金融与经济增长间的关系论证充分,但仍有较大分歧。部分研究者指出,数字普惠金融可以促进经济增长(钱海章等,2020)[14];另一部分则认为,这两者并非呈现简单线性关系,实为“倒U型”关系(詹韵秋,2018)[15]。

中国西部地区金融发展水平较低,普惠金融发展达不到预期。这与供需理论相关,当一地区的金融需求较少时,相应的也会带来金融供给数量的降低,从而影响了一系列金融服务速度与质量。焦瑾璞[16]最先引入普惠金融概念并指出其基本属性。其一,公平性:破除金融“门槛”并为各群体提供金融服务;其二,普适性:破除传统金融排斥效应;其三,可获取性:强调高质高效金融服务可被获取;其四,合理性:创新低成本高质量金融产品使其符合更广阔人群的需求。综合普惠金融的含义表明其对贫弱群体的社会行为、小微型企业的经济或商业行为等都具有重要影响(星焱,2015)[17]。综合金融的含义表明这是学术社区的共识。一是刺激消费金融发展,大幅增加家庭消费支出,减少贫困;二是改善投资分配效率,有效提升中小企业和创业企业的筹资环境;三是完善“三农”发展的金融条件,促农业发展,提高农业生产发展效率。

据此提出命题假定1:普惠金融发展能够有效促进西部地区经济增长。

随着金融理论和实践的深入,金融服务的公正性、普适性不断增强(余晓芳,2015)[18],能够设计出适合的各类金融商品和服务,以满足不同个体的金融需求,扩大金融真正为实体经济服务的范围是“普惠金融”发展的重要意义和内涵。金融作为重要的社会发展资源,其对其他资源具有一定的引导作用,因此金融服务和产品的普惠式享受更显重要,必须覆盖到所有公民(Peachey 、Roe,2006),使更多低收入人群获益(Cnaan,2012),尽可能地让所有公民拥有平等发展的重要机会。

目前,我国经济稳定发展的障碍与金融排斥效应存在紧密联系。这与Beck、Demirguc-Kunt等(2007)[19]的部分观点一致,即缺乏包容性金融将扩大收入不平等。显然,出现经济结构问题是无法避免的,且亟需有效手段加以缓解。因此,本文提倡,必须要建立起一个惠及全民的普惠金融体系,让普惠金融有效融入到传统金融发展体系当中,成为其中的有机部分(杜晓山,2006)[20],还应发挥其减贫(肖翔等,2013)[21],增收、扩内需(王曙光、王东宾,2011)[22]和促增长(李涛、徐翔、孙硕,2016)[23]等重要作用。

据此提出命题假定2:普惠金融发展存在居民收入增加效应,通过有效提高居民收入,刺激消费,以实现经济增长。

普惠金融理论始于“麦克米仑缺口(Macmillan Gap)”(黄文,2008)[24],Macmillan Gap中指出并强调了“中小微企业融资之惑”。普惠金融的英文表达是“Inclusive Financial System”,通常表达为包容性金融,也就是说,其原意是促进微金融服务的有效发展(郭田勇,丁潇;2015)[25]。由于金融服务产业发展缓慢,商业银行过分依靠债权人债权融资,这使我国由重资产担保的重工业企业比其他类型的企业更容易筹资,而金融服务需求本身程度较高的轻资产企业,却难以通过传统金融渠道获得发展资金,出现了金融供给不平的问题(Chun Chang、Kaiji Chen、Daniel F. Waggoner、Tao Zha,2015)[26],其结果是企业金融资源分配不均匀。根据统计结果可以得知,2012年,70%的企业很难通过常见的金融渠道,也就是通过金融机构申请获得贷款,从而获得其发展过程中急需的金融服务(宋汉光等,2014)[27]。根据金融排斥理论,对于一定数量的金融服务数量,具有重资产的国有企业不断挤占中小微企业的空间,这一现象在西部地区被进一步恶化。普惠金融克服了传统金融发展中产业歧视和客户歧视的困难,大幅降低金融“访问”门槛,使更多的企业和个人客户受益。实际上,中小企业如若能够通过排除金融抑制的影响,获得特定的资金筹措和发展能力,便能有效促进企业发展(付莎、王军,2018)[28],其所具备的潜在创新和发展能力甚至远高于能轻松获取金融资源的传统大型企业,从而给经济发展带来强劲的发展活力。

据此提出命题假定3:数字普惠金融的发展适应民营企业发展的金融资源需求,激活民营企业发展的活跃度。民营企业是我国经济发展中的重要主体,其创造的生产力是经济高速发展的重要推动力,激活民营企业的发展将促进地区经济发展。

经济增长不单单反映在经济总量的大幅增长上,也反映在产业结构的优化和升级上,其中,产业集聚情况或分散情况也是产业结构变化的一个重要方面。一直以来,结构主义理论认为经济增长很大程度上由产业结构变迁状态所决定(苏建军、徐璋勇,2014)[29]。作为社会发展的重要资源之一,其区别于具有具体形态的物质资源,具有很强的流通性。实际上,在经济发展过程中金融对资源分配起着至关重要的作用,这主要反映在,如果金融资源集中在某种产业上,那么社会、经济资源都会有选择地集中在该产业上。很明显,金融发展通过需求引致与供给引导两个方面的机制(王立国等,2015)[30],促进产业技术有效创新和发展(易信等,2015)[31],从长期均衡和短期均衡两个角度分别入手,均可以分析得出金融有效的发展能够促使产业结构的转型和升级这一重要的共同结论(罗超平、张梓榆等,2016)[32],随后引起经济增长这一重要影响效应。作为金融的深化发展,数字普惠金融应当也具有了在经济增长过程中的产业结构的优化效应。

据此提出命题假定4:数字普惠金融的发展具有产业结构升级效应,进一步作用于经济发展。

三、研究设计

(一)变量选取

本文被解释变量选取GDP,用于指代经济增长指标。核心解释变量为数字普惠金融发展(index)。根据已有的对经济增长的文献研究,本文的控制变量选取了城镇化率(urban)、经济开放度(reo)、平均受教育年限(edu)。同时,通过理论分析,本文发现,数字普惠金融影响经济增长的路径主要有3条:收敛城乡收入、激活民营企业活跃度、推动产业结构优化升级。为此,本文引入三个变量,以刻画这三条影响机制。

(二)数据来源与描述性统计

被解释变量为GDP,并取自然对数,数据来源于历年《中国统计年鉴》。核心解释变量为数字普惠金融發展,数据选取了数字普惠金融指数,数据来源于郭峰等(2020)[33]学者利用支付宝等相关数据计算得出的《北京大学数字普惠金融指数》。本文控制变量来源于历年《中国统计年鉴》与Wind数据库。收敛城乡收入、激活民营企业活跃度、推动产业结构优化升级。本文引入城乡收入差距变量(gap);民营企业活跃度(pri);产业结构优化指数(is)三个变量,以刻画三条影响机制,分别用城镇居民年均收入除以农村居民年均收入;私营企业和个体就业总人数的和与总人口的比;总产业产值减去第一产业产值后除以第一产业产值分别表示上述三个变量。各变量的描述统计性分析见表2,本文注意到,数字普惠金融指数(index)的标准差为63.93,这表明西部各省份之间数字普惠金融的发育程度差别较大。

四、实证结果与分析

(一)数字普惠金融的增长效应检验

采用逐次回归法,表3模型(1)、(2)仅包括核心解释变量(index),模型(3)、(4)加入控制变量,并分别采用固定、随机效应进行估计。豪斯曼检验结果显示,固定效应模型的呈现效果好于随机效应。表2的结果显示,无论是采用固定效应估计,还是随机效应估计策略,数字普惠金融指数(index)对经济增长的回归系数始终为正,进一步来说,数字普惠金融指数每增长一个单位,会对经济增长产生0.00231的正向影响,且通过了1%的显著性检验。据此,数字普惠金融的发展对西部地区具有显著的促经济增长效应,命题假定1得证。

为了进一步讨论结果的可靠性,本文根据西部地区12省份的差异,又划分了西南地区、西北地区,重新分地区、分样本进行估计。之所以进行如此划分,是因为西南与西北地区之间的资源禀赋存在显著性的差异,产业发展的基础与结构存在显著不同。本文采取了“固定+随机”的估计策略。表4展现分地区后的回归估计结果。表3结果显示,分地区的样本回归结果,估计系数均为正数,均通过了1%的显著性水平检验(除模型7),并且本文发现,模型5-8的估计结果与1-4的结果保持了高度一致,命题假定1得以进一步证明。这表明本文的结果稳健可靠。

(二)数字普惠金融增长效应的机制与路径

本部分研究的目的是阐明数字普惠金融对经济增长的影响机制,或是展现出其影响路径。在本文第二部分理论研究的基础上,对数字普惠金融的促增长效应进行了实证检验,深入探究,分别对数字普惠金融的收入增长效应、促进民营企业活跃度及对产业结构升级的推动效应进行实证检验,在此基础上指出数字普惠金融可以通过收入增长效应促进产业结构的升级,促进民营企业活跃度,推动产业结构升级,从而实现推进经济发展。

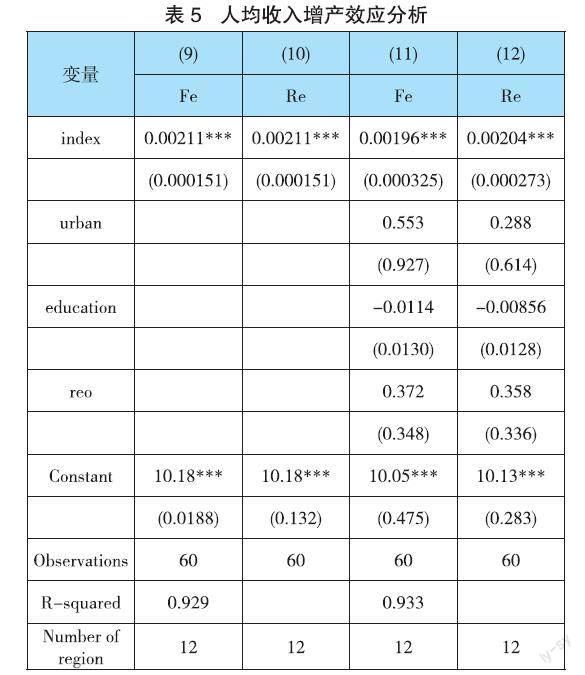

首先,探究数字普惠金融的收入增长效应。表5展现了收入增长效应。模型(9)—(12)汇报了数字普惠金融与人均收入间关系的结果。其中(9)与(10)是没有加入控制变量的模型,(11)与(12)是加入了控制变量的模型。实证结果显示,数字普惠金融指数(index)对人均收入(income)存在显著的正向影响,(模型9)的系数为0.00211,也就是说,数字普惠金融每增长一个单位,人均收入便提高约0.00211个单位,无论是选择固定效应模型还是随机效应模型,无论是否增加控制变量,均通过了1%的显著性水平检验,这也就表明了数字普惠金融的发展能够提高人均收入水平,具有收入增长效应,同时,实验结果是稳健的,实证研究结论是可靠的。这背后的原因在于,金融服务获取存在“高门槛”,金融机构往往不愿意把金融资源分配给收入较低者,这是由于其所带来的经济效益并不高,但金融是一种发展资源,却受限于金融排斥,从而导致了低收入人群常常被困在恶性循环当中。中国作为经济大国,却并非金融强国。从全国性经济和金融结构视角来观察,经济结构是一个下底长、上顶短的正梯形,而金融结构却是完全相反。事实上,大量分析均通过数據实证,得出数字普惠金融能够通过降低获取门槛有效地减少贫困,促进区域人均收入的大幅增长,随后通过消费带来新的经济增长。命题假定2得证。

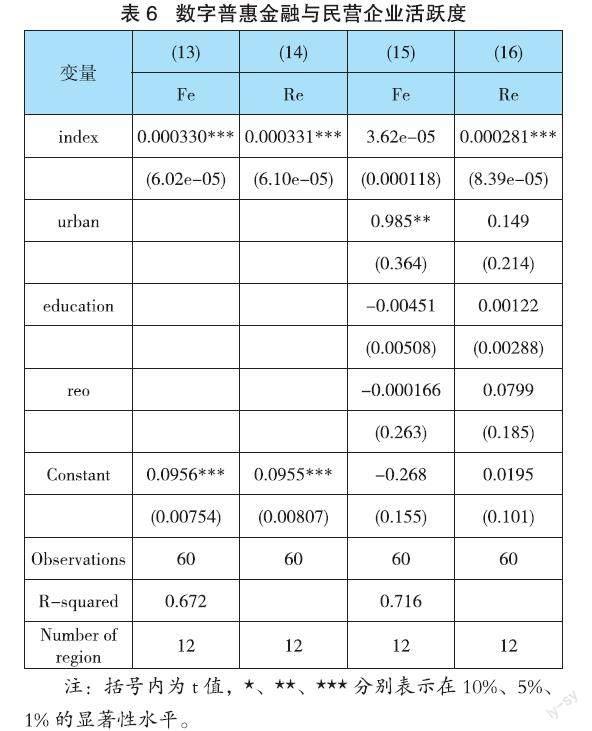

其次,探究数字普惠金融与民营企业活跃度。表6展现了企业活跃度效应。模型(13)-(16)展现从数据层面入手实证分析后得到的数字普惠金融对民营企业活跃度的影响结果。其中,模型(13)与(14)为没有加入控制变量的回归结果,模型(15)和(16)为加入控制变量的结果。实证分析结果显示,除了模型(15)的系数并不显著,其他模型均在1%的显著性水平下呈现显著状态。总体来说,数字普惠金融指数(index)对民营企业活跃度(pri)存在积极效应,回归系数为正,模型(13)中的系数为0.0003,也就是说,数字普惠金融每增加一个单位,民营企业活跃度会增长0.0003个单位,且通过了1%的显著性水平检验。其中,模型(15)采用固定效应估计,(16)使用随机效应估计,而从豪斯曼检验结果可以看出,应当运用随机效应模型。据此,根据模型(14)与(16)的回归结果,可以得出,无论是否加入控制变量,数字普惠金融的发展极大地刺激了民营企业的活跃度,命题假定3得证,这与付莎等(2018)的研究分析所得到的最终结果一致。事实上,中国的金融发展总是存在较为严重的排斥效应,与具备重资产的国有企业相比,其获得金融资源的难易程度显著低于其他股权类型的公司,很明显,这会对民营企业的金融资源获取产生严重的挤占效应,不利于西部地区有效竞争机制的形成。很明显,数字普惠金融的发展,满足了民营企业的金融服务需求,为完善传统金融体系做出贡献,遵循了普惠金融概念的本来提出意向,即以中小企业普遍面临的金融排挤为目标,构建了所有的社会金融服务需求者均能收益的新社会金融服务体系,以支持中小企业发展,促进经济发展朝着强国、惠民、规范化竞争机制的道路前进。

最后,研究数字普惠金融与产业结构优化效应。表7展现了产业结构优化效应。模型(17)—(20)汇报了数字普惠金融对产业结构的优化效应,模型(17)与(18)为没有加入控制变量的回归结果,模型(19)与(20)为加入控制变量的实证结果。总体实证结果显示,本文所关心的核心解释变量数字普惠金融(index)在方程(17)—(18)中的回归系数显著为正,显著性水平为5%。随后加入了控制变量得到模型(19)与(20),在加入控制变量后的模型中通过固定效应进行重新估计,其系数结果依然为正,且显著性水平由5%提高至1%。综上所述,数字普惠金融的发展的确有利于产业结构的转型升级,命题假定4得证。产业结构的优化升级对于提高经济发展质量,增加居民收入,创建有效的企业竞争机制等都具备重要作用,数字普惠金融的提出及发展有效促进属于各个不同行业的企业的筹资能力平衡化发展,也能促使资金聚集于有利于国计民生但却受限于金融的重要行业,促使其有效发展,从而达到惠国利民的重要目的及保障国家各项重要战略的成功实行。

五、结论与思考

实证结果表明:数字普惠金融指数增长一单位,会促使经济增长0.00231个单位,产生显著的正向影响。通过深入分析后发现,数字普惠金融增长一单位会带来0.00211个单位的人均收入增长和0.0003个单位民营企业活跃度的增长,同时也正向影响产业结构优化。概括地说,数字普惠金融能提高人均收入,激活民营企业促进创新和优化产业结构,并且通过这三条重要的影响路径有效刺激经济的增长。现阶段,有关普惠金融的研究成果较多,其指出国家普惠金融发展程度与经济和社会发展有着重要的正向关系,而收入水平、创新、城镇化率与普惠金融发展程度密切相关。Anand & Chhikara(2012)[34]对跨国数据进行实证研究,对普惠金融和经济增长进行理论和定量分析指出,对于普惠金融指标每一个百分点的增长,人类发展价值相关指数会随之提高1.42个百分点。与此同时,金融服务的获取难易性、使用频率等都负相关于贫困率。普惠金融的大规模发展,甚至能在世界范围内被重视,受益于金融与科技的耦合。与此同时,有效辅助实体经济发展的同时,数字普惠金融能够拓宽基础信息边界,能够降低市场间的信息不对称程度,为市场及经济的健康有效发展提供重大技术及金融支持,这也指出了传统普惠金融的新发展路径。未来更好发挥普惠金融的经济增长效应,必须积极促进普惠金融的数字化进程,扫清“普惠金融”与“科技”相互耦合过程中制度障碍及技术障碍,促进数字普惠金融的优质高效发展,同时提高数字普惠金融在促进实体经济发展过程中的效率及金融服务质量,跨越相关的发展障碍,更好地发挥数字普惠金融“稳增长”的功能。

首先,更进一步完善数字普惠金融发展的基础设施建设,促进数字普惠金融对不同区域经济主体的积极效应得以充分发挥,为有效推动高质量经济发展、金融有效发展提供肥沃的土壤,为实体经济做出贡献。金融的内在核心效用是促进资源合理配置。资源分配是引导价值实现的最佳方式,促进资源有效分配是促进经济价值实现的重要路径。数字普惠金融的发展改善了资源配置效率和资本分配能力,能够满足金融客户们的个性化需求。需要注意的是,一方面,数字普惠金融是金融的商业性质和政策性质的补充和再发展,不单刺激了金融市场的发展,带来发展活力,拓宽金融研究视野及金融服务的范围,还进一步强化了金融价值,提升其附加值,为实体经济转型发展提供重要路径。数字技术在助力普惠金融发展时,也有效地引导了我国的民间资本投资,受到政府鼓励的投资领域崭露头角,资金市场的配置得以完善,并为更好地提供实体经济复苏等相关新金融服务贡献力量。另一方面,在推进数字普惠金融发展的同时,这一以数字技术为核心的普惠金融新模式也提高了以资源分配为中心的金融主导功能的效率性。农村金融市场一般被视为尚未被发掘出客户需要和行业竞争的市场。作为重要桥梁,互联网能够引导闲散资本朝着某一具体产业或行业领域迅速聚集,在得到政府有效引导的情况下,资金向着利国利民的相关领域聚集能有效为中小企业、农民和低城镇低收入群体的创业移动,从而有助于整体收入水平的长期改善,有利于整体经济发展的提质增效。综上所述,必须为数字普惠金融的优质发展提供重要的基础设施,扩大数字金融服务的边界,破除发展限制,特别是在中国西部的少数地区,此处由于有众多的山区,传统金融难以覆盖到此;金融监管机构也应增加对新金融模式服务对象的诚信教育,以促进普惠金融业务的可持续发展。

其次,必须以更加包容的监管理念促进“金融”与“科技”的相互耦合,拓宽信息边界,加之创新驱动效应,为普惠金融数字化发展创造更好的发展条件,以破除传统金融发展过程中形成的“金融排斥”及“金融门槛”等问题。熊彼特[35]认为真正的金融是具有创新的,也提出“金融+科技”的双轮驱动模式,这说明金融和技术并非单纯的相互影响。同时,经济增长追根溯源来自创新,因此,这种关系应包括金融与技术间的创新关系。本文认为,技术创新与金融互动机制是基于产业与金融分工下促进长期经济增长的重要动力之一。与此同时,金融互联互通机制和技术创新之间具备显著双向关系,只有通过有效的互动和结合才能促进经济增长。卡罗塔·佩雷斯(2007)[36]也引用并证实这一观点,指出激活民营经济本质是创新发展。数字普惠金融是产生的于数字技术与金融的相互碰撞摩擦之中。只有在普惠金融中加入“技术”和“创新”,才能实现其腾飞式发展。综上所述,一方面,数字普惠金融的发展道路中,大数据、云计算、区块链、人工智能技术必须随之进行接连不断地创新和提升,以承受各种复杂风险;另一方面,技术革新使我们能够应对长期以来传统金融发展中“长尾”需求的供给不足问题,数字普惠金得以发展,并反过来在相关的更大范围内发挥作用。这种良性的雙向互动,共同地带动了经济的持续有效增长。为此,西部地区政府应当基于此扩大招商引资,通过如减轻民营企业税收负担等方式,有效带动、有效改善当地经济发展与优化当地产业结构的民营企业入驻,促进当地不同股权性质企业间的有效竞争机制的形成,为西部地区经济发展提质增效,从而改善地区落后的商业环境,并有意识地推动贵州及周边地区的高效发展,使其大数据相关产业的发展领先全国,甚至成为全国示范地区,切实有效地实现创新对当地经济发展的驱动作用,并为企业创新保持良好势头做出贡献,开发出具有较强适应性的重要技术;为促普惠金融高质量发展,金融监管机构也应该培养具有全面监管概念的创新土壤。

最后,必须实施精准的地区性优惠政策,使普惠金融的发展能够更有效地助力各个经济主体,进而促进“金融公平”的实现,促进产业结构高级化的深入发展及发挥其促进经济高质量发展的功能。产业结构变迁升级存在规律。从纵向水平角度看,生产率的提高促使第二产业和第三产业逐步增长所占权重,其对经济增长的贡献不断加大;从横向水平角度看,世界经济发展发展间存在的巨大差异导致必须对同一经济发展的国家进行比较时才能得到可靠的研究结论,发现第一产业将逐步为第二和第三产业让位。大量研究也证实了产业结构变迁显著影响经济增长。罗斯特(1988)指出,经济增长进程是一个逐步引领产业,使其进行轮换交替的进程,而新兴工业的快速增长是产业结构变化的最强推动力。新的生产与组织方法将通过传输各种先进理论推动其他产业的提速,助力经济提质增效。基于数字普惠金融的金融技术产业,也将成为资本和劳动均在此聚集的未来新金融的主要且重要的产业。综上所述,一方面,西部地区的政府机构对金融技术企业的发展应予以足够的重视。从税负方面入手,运用政府调控手段合理对相关企业和经营者的进行减税甚至豁免,支持创新创业人才参与基于地方数字普惠金融的金融技术工程项目当中;另一方面,金融监管机构应主动推动具有独立性的第三方金融科技企业有效地向传统机构提供新的技术服务,共同促进金融行业的数字技术化转型,有效促进科技为金融赋能,此外,这还可以促使具有技术水平的中小规模金融机构具备金融科技这项未来发展的重要能力,为中小企业和低收入群体做出贡献,实现“金融公平”,弥补传统金融的不足之处。

参考文献:

[1]张贺.农村金融的功能效应与普惠金融发展——嬗变中的“道德”与制度正义[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2017,34(03):100-105.

[2]党的十八届三中全会通过的 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中正式提出 “发展普惠金融”的概念。

[3]唐松,伍旭川,祝佳.数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异[J].管理世界,2020,36(05):52-66+9.

[4]李永奎,刘晓康.市场力量与政府作用:数字金融促进企业创新的机制探究[J].西部论坛,2022,32(03):46-62.

[5]张贺,白钦先.数字普惠金融减小了城乡收入差距吗?——基于中国省级数据的面板门槛回归分析[J].经济问题探索,2018(10):122-129.

[6] 张勋,杨桐,汪晨,万广华.数字金融发展与居民消费增长:理论与中国实践[J].管理世界,2020,36(11):48-63.

[7] 段坪利,王淑敏.数字普惠金融与居民收入增长研究——基于地级市和CLDS的证据[J].财会月刊,2021(10):153-160.

[8]谢绚丽,沈艳,张皓星,郭峰.数字金融能促进创业吗?——来自中国的证据[J].经济学(季刊),2018,17(04):1557-1580.

[9]何德旭,苗文龙.金融排斥、金融包容与中国普惠金融制度的构建[J].财贸经济,2015(03):5-16.

[10]郭利根.运用变革思维 大力发展普惠金融[J].中国农村金融,2016(14):5-7.

[11]晏海运. 中国普惠金融发展研究[D].中共中央党校,2013.

[12]王达.美国互联网金融的发展及中美互联网金融的比较——基于网络经济学视角的研究与思考[J].国际金融研究,2014(12):47-57.

[13]郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.

[14]钱海章,陶云清,曹松威,曹雨阳.中国数字金融发展与经济增长的理论与实证[J].数量经济技术经济研究,2020,37(06):26-46.

[15]詹韵秋.数字普惠金融对经济增长数量与质量的效应研究——基于省级面板数据的系统GMM估计[J].征信,2018,36(08):51-58.

[16]焦瑾璞.金融消费者概念的内涵与外延[J].中国金融,2013(08):56-58.

[17]星焱.普惠金融的效用与实现:综述及启示[J].国际金融研究,2015(11):24-36.

[18]余晓芳. 包容性金融统计框架初探[J]. 西部金融,2015,05:70-72.

[19]TBeck,ADemirgü-Kunt,RLevine,Finance, inequality and the poor,《Journal of Economic Growth》, 2007, 12(1):27-49.

[20]杜晓山. 小额信贷的发展与普惠金融体系框架[N]. 中国社会科学院院报,2006-07-18003.

[21]肖翔,张韶华,赵大伟. 金融包容指标体系的国际经验与启示[J]. 上海金融,2013,08:28-31+116.

[22]王曙光,王东宾. 双重二元金融结构、农户信贷需求与农村金融改革——基于11省14县市的田野调查[J]. 财贸经济,2011,05:38-44+136.

[23]李涛,徐翔,孙硕. 普惠金融与经济增长[J]. 金融研究,2016,04:1-16.

[24]黄文.我国中小企业融资现状及对策探讨[J].商场现代化,2008,(12):175.

[25]郭田勇,丁潇. 普惠金融的国际比较研究——基于银行服务的视角[J]. 国际金融研究,2015,02:55-64.

[26]C Chang,K Chen,DF Waggoner,TA Zha,Trends and Cycles in China's Macroeconomy,《Emory Economics》, 2015, 30(1):1-84.

[27]宋汉光,周豪,余霞民.金融发展不均衡、普惠金融体系与经济增长[J].金融发展评论,2014(05):122-133.

[28]付莎,王军.中国普惠金融发展对经济增长的影响——基于省际面板数据的实证研究[J].云南财经大学学报,2018,34(03):56-65.

[29]苏建军,徐璋勇.金融发展、产业结构升级与经济增长——理论与经验研究[J].工业技术经济,2014,33(02):139-149.

[30]王立国,赵婉妤.我国金融发展与产业结构升级研究[J].财经问题研究,2015(01):22-29.

[31]易信,刘凤良.金融发展、技术创新与产业结构转型——多部门内生增长理论分析框架[J].管理世界,2015(10):24-39+90.

[32]罗超平,张梓榆,王志章.金融发展与产业结构升级:长期均衡与短期动态关系[J].中国软科学,2016(05):21-29.

[33]郭峰,王靖一,王芳,孔涛,张勋,程志云.测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J].经济学(季刊),2020,19(04):1401-1418.

[34]Anand S.K. and Chhikara K.S.A, Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth[J],Management and Labour Studies,2012(2):103-133.

[35]Schumpeter J.The theory of economics development[M],Harvard University Press,Cambridge,1912.

[36]卡蘿塔·佩蕾丝.技术革命与金融资本[M]. 北京:中国人民大学出版社,2007.

作者单位:广东财经大学金融学院硕士研究生