唐宋晕裥锦的比较及影响因素分析

王红梅 祖雅妮 苏静 张毅

摘要: 晕裥锦是蜀锦中具有典型代表性、应用广泛的一类织锦,其特种晕裥技艺构造了蜀锦独特的艺术效果。蜀锦技艺独具特色,本文为了研究唐宋时期蜀锦晕裥技艺在织锦上的艺术效果,以唐宋晕裥锦为研究对象,采用文献查阅和比较分析的研究方法,从外观风格、晕裥艺术、织造工艺、组织结构、应用范畴方面对两者进行横向比较分析。研究表明,唐晕裥锦是将染色经线通过独特的牵经技艺配置出色彩衔接自然的“彩条晕裥”,色彩绚丽、以斜纹为基础组织,多为服饰和寺庙用锦;宋晕裥锦则是通过锦纹与色光的融合形成色光叠晕的“环圈晕裥”,色彩典雅、以斜纹和缎纹为基础组织,多用于服饰和书画装裱装帧。文章通过比较分析,有助于蜀锦晕裥技艺这一特种工艺的传承和弘扬,同时为现代织物创新设计提供灵感。

关键词: 晕裥技艺;织造工艺;组织结构;晕裥锦;唐宋时期;影响因素

中图分类号: TS941.12; K876.9

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2023)05-0135-08

引用页码: 051303

DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2023.05.018

基金项目:

教育部人文社会科学研究一般项目(21YJA760096);中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划项目(文非遗发〔2017〕2号);江苏省社会科学基金立项一般项目(19WMB040)

作者简介:

王红梅(1996),女,硕士研究生,研究方向为服饰文化与艺术设计。通信作者:张毅,教授,zy519@foxmail.com。

蜀锦历史悠久,起源于战国并一直兴盛于唐宋时期,因产于四川成都而得名,是中国历史上最早的织锦。蜀锦是中国织锦史上的第一座里程碑,以其细腻的纹样装饰、变化丰富的色彩、精湛的织造技艺为三大名锦之首[1]。蜀锦艺人通过使用彩条变化的特殊牵经技艺,在唐代精美多样的织锦中演绎出新的样式,可以说晕裥锦是蜀锦最具代表性的织锦之一。本文选取新疆维吾尔自治区博物馆、大英博物馆、蜀江锦院、四川博物馆、上海大都会艺术博物馆等17件馆藏品作为研究对象,其中唐代藏品12件,主要出土于新疆阿斯塔纳墓地和敦煌莫高窟,收藏于新疆博物馆和大英博物馆等;宋代藏品5件,主要收藏于四川省博物馆和美国大都会艺术博物馆等。结合搜集整理的有关图片和文献资料,选取唐宋时期较为代表性的晕裥锦,对其外观风格、晕裥艺术、织造工艺、组织结构、应用范畴方面进行比较分析,以期揭示影响唐宋晕裥纹样差异的主要因素。

1 唐宋晕裥锦的概述

“晕”为日月之气[2],“裥”亦作“繝”,指锦文[3],晕裥指各色相间、浓淡渐变,如日月晕气染色的效果。晕裥一词最初用于描述染缬效果,后用于锦的命名[4]。晕裥锦,又称晕锦,是以多种色丝织出浓淡渐变,具有晕色效果的晕裥纹织锦。古蜀锦是以“彩条起彩,经线显花”的经锦,锦面以多色经丝排列形成彩条,这种独特的牵经技艺为晕裥锦的出现提供充足的技术支持。据考古出土织物发现,晕裥锦的技艺形成于唐代,通过染色经线彩条深浅层次的配置呈现出“彩条晕裥”,典型代表作品为彩条花鸟流云纹晕裥锦、晕裥四瓣花纹锦。宋代是在继承唐代“彩条晕裥”的基础上,结合佛教“开光”艺术[5],将“色光叠晕”的多层次色彩丝线和纹样重叠融合表现出“环圈晕裥”,典型作品为红地八达晕锦、六达晕锦等。

2 唐宋晕裥锦的比较分析

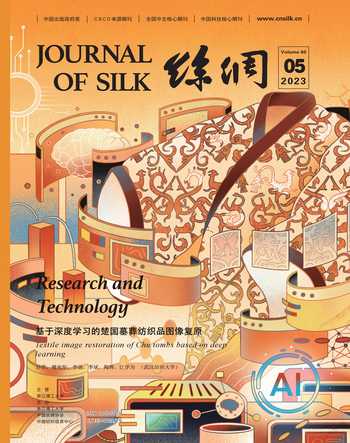

2.1 外观风格

唐代晕裥锦整体风格绚丽缤纷(表1)。图案为彩条晕裥,条纹排列宽窄适中,匀称且变化自然[6],多在晕裥地纹上织造团花等小花纹,形成晕裥提花锦。在用色上,彩条晕裥锦色相丰富,以红、黄、绿、蓝、白五方正色为主色调,配以橙、青、褐等间色或复色加以调和,再结合独特的牵经工艺将色阶不同的经线,按一定方式排列形成色彩渐次过渡、自然和谐的晕色效果,整体色调鲜明富丽,节奏韵律感较强。通过彩条晕裥地纹与花纹结合,锦面层次更加丰富,有艺术性,充分展现出唐代蜀锦富丽缤纷的特点。

宋代晕裥锦整体风格庄严典雅(表1)。图案为八达晕、六达晕等,以圆形、方形和多边几何形构成骨架,在几何形骨架中饰以宝相花、菊花、梅花等纹饰,在周围空地上饰以龟背、连钱、琐纹等小型几何纹,在地纹上烘托主花,动静有序、层次鲜明[5]。在用色上,除常见的“五方正色”外,还加入了大量的灰绿、墨绿、黄棕等间色和复色,整体色调灰而不闷、艳而不俗;在色彩搭配上,常运用对比、强调、调和等艺术手法,以增强色彩的律动感[7]。有的在后期还加入金银线织造以增加锦纹的光泽,整个锦面光彩夺目,具有特殊的艺术性。

2.2 晕裥艺术

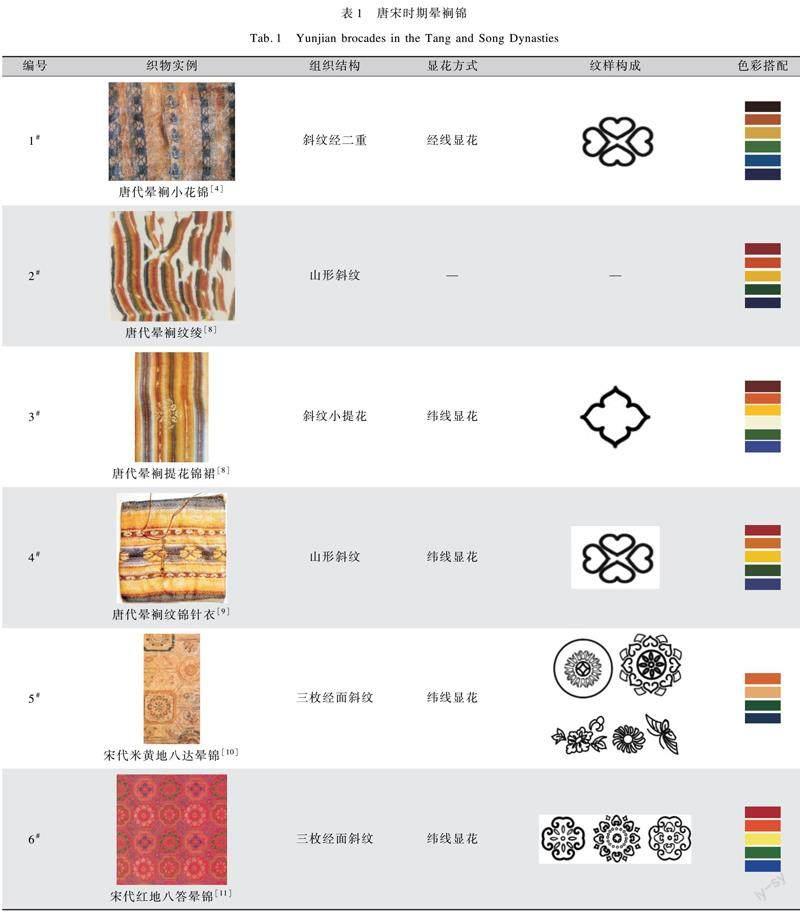

唐代彩条晕裥的色晕主要通过不同明度和纯度的丝线排列,形成自然循序、色彩渐进的晕裥彩条纹。唐代之前的蜀锦为多色彩经线显花的经锦,锦面通过色经分区排列、经丝接续自然形成彩条锦,这为晕裥锦的产生提供前提条件。唐代蜀锦在彩条经锦的影响下发展出明显的渐变色阶分区,常用的色相为黄、绿、蓝,每个色相对应的色阶一般有2~3个。黄分为黄、烟白、棕;绿分为深绿、淡绿;蓝分为宝蓝、粉蓝[12]。如图1[4]所示的新疆出土变体宝相花纹锦鞋,其里衬为花鸟流云纹晕裥锦,表里两层经丝采用蓝、绿、红、白、青等色丝线自然过渡陈列,晕裥彩条色彩绚丽、渐次变化,与花纹配合织就极华美的晕裥纹织锦。如表1中3#所示的晕裥提花锦裙,锦面以红、黄、绿、白、蓝等色丝线陈列施以晕裥,并在晕裥彩条地上以金色纬线显柿蒂团花,为晕裥锦增添层次感和艺术性。

宋代环圈晕裥的色晕是采用纬向虹形叠晕手法,以不同明度的同类色由浅而深层层退晕形成晕圈[13]。这种同类色线在光的照射下与纹样产生的重叠、融合及反射的效果,自然形成浓淡渐次的环圈晕色效果。宋代晕裥锦中常见两晕色和三晕色,即是以两种或三种明度、纯度不同的色彩以色阶渐次变化层层退晕[14],两晕色常见为葵黄、绿,深红、浅红等;三晕色常见为水红、银红、大红,藕荷、青蓮、紫酱等[15]。如表1中6#所示的红地八达晕锦,以红、蓝、绿、黄四个为主色相,每个色相有深红、红、蓝、浅蓝、绿、深绿、金黄、赭石两个色阶,再加以黑、白等色进行调和,织出晕色效果,每组色既有同类色逐层退晕,又以少量不同色相的对比色突出主题花,几种颜色的配合处理巧妙,整个锦面色调配合得和谐匀称,花色搭配更显色彩层次丰富饱满细腻,呈现出繁而不冗、多而不杂的视觉美感。

2.3 织造工艺

唐代对外开放与国外纺织技艺的交流,促使织锦从“经锦”转向“纬锦”,但不论是经线显花还是纬线显花,彩条晕裥锦都与其牵经技艺密不可分。唐代彩条晕裥在织造时,将经线颜色利用染液的浓度变化染出不同色阶,按照晕裥彩条的次序、宽窄、经线的深浅等变化规律,将多组同色系或彩虹色系经线按照由浅入深、相互渗透的方式排列籆子进行牵经[11],不同明度和纯度的经线按锦面晕裥彩条变化牵完整个经幅。经向彩条色彩深浅的巧妙变化,自成独特的整经工艺,由数组彩色经线排列成深浅过渡的色阶,色彩丰富、节奏和谐。

宋代晕裥锦在唐代纬锦的基础上发展为满地花纹锦,织造此锦需要使用花楼织机来实现。花楼织机在操作时一般由上下两人共同配合,一执梭工在进行投梭、打素综片的同时还要注意协调踩踏脚杆以确保素综片的开口,一挽花工需按照花本在花楼上依次提起花组织的经线,两人需上下呼应完成运动[16]。环圈晕裥锦在织造过程中一般都采用正面向下,反面向上的反织方式[11]。但环圈晕裥锦多为长浮纬花的满地花纹锦,如果直接织造,过长的花纹浮长容易下垂影响织物服用性能。为切实解决此难题,织锦匠人对花楼机的开口提综机构进行改进,根据织物组织将提综机构的范子、幛子和踏脚杆结合起来,实施甲经线通过范子与纬线交织成地组织,乙经线通过穿入组合幛子与纬线交织,通过综框运动织成接结组织以固结纬浮点。提花工艺的改进为织制“满地花纹”环圈晕裥锦提供了技术支持,并且这种起花浮纬固结技术一直沿用至今[15]。

2.4 组织结构

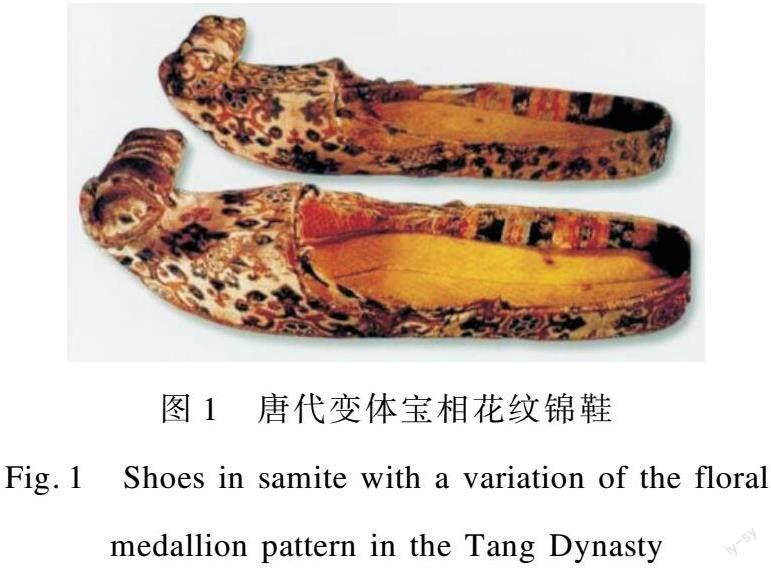

织物组织结构决定了织物的外观风格,其复杂程度反映了织造技术水平的高低[17]。唐代以前蜀锦主要为经斜纹地上起经斜纹花,后逐渐转向经斜纹地上起纬斜纹花。唐彩条晕裥锦组织结构常采用单层组织的平纹组织和斜纹组织,利用经纬线本身色彩排列营造晕裥效果,局部以浮线显花。有时也会采用重组织,进行表里换层显花。晕裥锦的基础组织主要有平纹组织、山形斜纹、斜纹小提花和斜纹经二重组织[4]。如表1中2#所示的晕裥纹绫,其基础组织为3/1山形斜纹[8],色经按晕色次序分区排列形成晕裥彩条纹(图2(a))。有的还以纬线浮于经线之上显小花纹,根据其装饰效果称之为晕裥提花锦。如表1中1#所示的青海都兰热水出土的晕裥小花锦[4],其组织结构为斜纹经二重,即一组纬线与表里两层经线交织(图2(b)),一般表层经线按晕色顺序陈列,而里层经线只有单色或只是分区陈列而无晕色顺序,通过与纬线交织进行表里换层显小浮花。相比较而言,单层斜纹组织操作更加简单方便,且整体装饰效果不相上下。

宋代环圈晕裥锦组织结构非常复杂,多采用地结型组织[15],即两组经丝与数组纬丝交织并以纬丝显花,一组地经与地纬交织成地纹;另一组经丝为特结经,又称接结经,专门用作花纬的接结点,固结纬花浮丝,从而实现环圈晕裥锦的织造。宋代环圈晕裥锦的基本组织主要分为两种:三枚经面斜纹和经面缎纹。如表1中6#所示的红地八达晕锦,其基础组织为三枚经面斜纹,显纬浮花纹[16],组织图如图3(a)所示。图3(b)为八达晕锦的组织结构图,地组织为8/3经面缎纹,地经与面经的排列比为4︰1,固结组织为1/3斜纹[15],这种组织结构设计复杂而又具有创新性。另外,宋代为了满足朝廷各式织锦的需求,在都城及各地建立起大量官营纺织作坊,并从四川蜀地移来纺织工匠内置绫锦院,在继承蜀锦的织造工艺并逐渐发展形成宋锦[18]。因此,宋代发展起来的经纬线同时显花的宋锦和蜀锦,两者组织结构相同,只是产地有所不同[19]。

2.5 应用范畴

唐代彩条晕裥锦常作为衣饰用料和寺庙用锦。如唐代服饰中常见的彩条晕裥纹锦裙和变体宝相花纹锦鞋的里衬,体现古代女工技能和女工文化,兼具存储、美化仪表、象征身份功能的晕裥四瓣花纹锦针衣[20]。大英博物馆所藏的晕裥小花绫和晕裥小花锦[21],则为百衲经巾的一部分,其文化背景多与佛教的“苦修”和虔诚的“许愿还愿”思想有关[22],在一定程度上也体现出宗教独特的审美风格和审美意识。

宋代环圈晕裥锦常供应于官臣的臣僚服饰和珍品书画装裱等。宋代丝织图案担负着区别官阶品秩高低的作用,其中三公、中书令的官告褾带纲轴的装裱为“八达晕锦褾韬,色带”,即包首锦纹样为八达晕[23],可见受赐对象地位在官府职务中较高。“陶九成言,贉卷纸引首裱里有房拱、八达晕等诸锦”[24],从这些记载资料中可见八达晕锦在宋代书画装帧、装裱中很是常见。

3 影响唐宋晕裥锦差异的主要因素

3.1 政治环境造就色彩配置的差异

色彩本身是一种物理现象,但通过人的视觉感官传达到大脑引起一定的心理反应,加上人们的生活经验,便赋予了色彩传达情感的功能。色彩在不同政治环境中,其明度、纯度和色相的配置不同,传达出的情感和性格是不一样的[25]。唐代是中国历史上政治文化大发展时期,统治者在建国之初便吸取前人的经验教训,制定了较为有效完备的政治制度。尤其是在对外交往的政策上,统治者采取开明的政治政策,对他国的社会文明、宗教文化采取兼收并蓄的策略,在与本土文明交流过程中,唐人眼界更加开阔,敢于冲破传统束缚,接受新鲜事物,勇于表现自信自由之貌。因此,唐人追求色彩鲜艳和色彩炳焕,洋溢着活泼欢快、展现出热烈奔放[26]。唐代织锦色彩的绚丽是亘古未有的,目之所及即是五六色至六七色之多,既有浓重的绛紫、墨绿、茶褐色,也有娇嫩的橘黄、桃红、海蓝、碧绿。虽会采用层层退晕的色彩装饰手法,但通常不注重搭配的和谐匀称,而是采用强烈对比色,将地纹和主花区别开来。其最典型的就是晕裥锦,着意渲染色彩的丰富与鲜丽,晕裥排列的彩色条纹上,虽会织出细巧的花纹,但也只是色彩的点缀[26],故唐人称“章彩奇丽”。

宋代是中国历史上是一个文化极为发达、政治日渐衰微的朝代,战争连绵不断,人民颠沛流离,文人墨客对于民族的兴亡扼腕长叹,将惆怅意识寄情于自然生活。因此,宋代丝织品的色彩配置上较多采用茶褐、灰绿等色调[27],突出表现忧郁、伤感的基调。图4(a)所示的美国大都会艺术博物馆藏的《新安汪氏谱牒》[28],便以茶褐色为主,配以绛色、墨绿色、靛蓝等间色或复色,并采用層层退晕的装饰手法进行处理,降低对比度,整体色域宽阔、沉稳坚实,呈现出清静淡雅、整齐秀丽的视觉感。图4(b)所示的《中兴瑞应图》[28]则以绿色调为主,并配以深浅不同的墨绿、茶褐、米黄等素雅清新的色彩,给人以返璞归真、娴雅恬静的自然气息,中间主题花以红色、橙色、紫色等少量对比色点亮主题花,起“锦上添花”作用。相较之唐朝,宋朝色彩一改唐朝的鲜明艳丽,整体色调淡雅平和[29]。

3.2 审美格调变迁造就装饰纹样的差异

审美格调随时代发展而变迁,不同时代审美观念不同,纺织品作为不可忽视的反映时代审美格调的载体,装饰纹样的题材选择和构成形式随审美格调变迁发生演化[30]。至汉唐,蜀地一直是胡商云集之地,唐时成都附近还居住着专门从事丝绸贸易的西域商人[4],频繁的对外贸易随之带来胡服新风尚,并以不可阻挡的脚步进入唐人的审美习惯中。《旧唐书·舆服志》曾记载:当时胡服在皇宫中非常盛行,士庶之族纷纷效仿穿戴胡帽,可见唐人的审美格调受西域胡人的影响,纷纷效仿其妆容服饰[31]。在西域审美格调的影响下,晕裥彩条织物及其背后的审美文化传入蜀地,纺织工匠将内地织造工艺与西域艺术风格融合,织制出颜色丰富变化的晕裥条纹蜀锦,以迎合唐人对多彩晕裥织物的偏好[13]。随晕裥织物传入蜀地的同时,以连珠纹为骨架装饰纹样也传入中国,唐人通过对连珠纹进行吸收与改造,将其运用在纺织品上,结构布局从连珠圈骨架纹样到打散重组用于织物边缘装饰,形式特点实现由“西域”向“中土”的转变[32]。

宋代是一个理性的时代,处处彰显理性之美。宋代统治者采取“重文抑武、文尊武卑”的政策,一改胡文化影响下英勇健硕、自由开放的唐文化,恢复传统礼制,推崇“存天理而灭人欲”的程朱理学。宋人的审美格调跟随“言理而不言情”的哲学思想发生相应演化,在艺术形式上表现为强调规范、严肃的格律[33]。装饰纹样作为社会审美格调的间接反映,在宋代理学思想的浸染下,其艺术形式多了些许沉稳与庄重、层次与内敛,几何纹样趋向于规范化、结构布局工整有序。作为独具特色的环圈八达晕锦在程朱理学的审美呼应下,以严谨、规律、并和多种纹样为一的形式呈现出复杂且严謹、多样且规范,花纹满地、却繁而不乱,体现着宋代沉静规则、充满理性的美学风格。

3.3 经济昌荣推动织造技术革新

唐代统治者通过大一统的中央集权再次一统中原地区,唐朝在鼎盛时期的经济水平相当可观,国内国际贸易空前发达。中唐时朝廷极力提倡、保护通商,陆贽认为:商贾与工农,各有专长,为官者不得与民争利,主张保护工商业[34]。唐代设立“市”作为专门商业区,国内商贸尤其是丝绸贸易遍及各地,商业的繁荣为纺织业快速发展提供物质基础。《估客记》中描绘了唐代商贾贩卖货物的壮观景象,长安等地先后出现织锦、丝帛行业,定州一人家中有五百张织绫机,是当时较大规模的民间丝织作坊[17]。唐代对外丝绸贸易经新疆延伸至中西亚地区,东西方纺织品的交换带来了织造技术的交流,一是显花技术由传统的经线显花转向纬线显花,纹样色彩由原先五种达到十几种,织物色彩更加华丽丰富;二是产生了真正意义上的花楼提花织机,纹样图案既可以经向循环,也可以纬向循环,为创新织锦纹样提供技术支持。

晚唐以后,北方战乱频繁,南方则处于相对安定的局面,后蜀割据时期,以千万匹计的丝绸、彩帛、异绫等被收入政府库藏,川蜀、吴越等地的丝织业生产未受到很大破坏[35]。四川蜀地是宋代经济最发达并持续发展的地区,城市经济发达,坊与市走向分离,商品贸易空前昌荣,史称“富民巨贾,萃于廛市”[33]。借助于商品经济的发展,作为传统手工业的民间丝织业空前活跃,机坊、机户随处可见,晃补在《七述》中描述:“杭古王都……竹窗轧轧,寒丝手拨;春风一夜,百花尽放。”[36]另外宋代海上交通便利,商人贸易范围东至日本、高丽,南至印度尼西亚群岛,西达非洲、意大利等地,这种长期的贸易需求是民间丝织业飞速发展的强大动力,刺激着民间丝织业的规模和织造技术的进步[37],织造工具也愈加丰富。宋代花楼提花织机进一步发展,出现双经轴和十页综,挽花工和织花工协同工作,可以织造出花纹更加繁复的高档丝织物[4]。根据宋人《耕织图》中记载,宋代已经出现了用于加拈蚕丝、麻纱等长纤维的水转大纺车,丝线加工效率大大提高。因此,商品经济的快速发展,丝绸贸易更加普遍、昌荣,贸易需求反过来又极大地促进织造技术的革新,为晕裥锦的发展提供支持。

4 结 语

唐宋晕裥锦是蜀锦独树一帜的晕裥特种工艺的体现,这种晕裥锦是利用独特的牵经技艺和色丝与纹样融合来表现的,加上提花技术的运用,艺术效果别具一格。但从外观风格、晕色艺术、织造工艺、组织结构、应用范畴方面进行分析,发现两者存在一定的差异性。一是政治文化造就色彩配置的差异,唐代政治采取对内开明包容和对外开放吸收的政策,整个社会处于活泼、自由的氛围中,故色彩上追求对比强烈的亮丽色彩,展现自信、华丽之感;宋代政治日渐衰微,整个社会处于忧伤、困闷的基调下,色彩上更加偏爱清静淡雅之色,体现沉静平和之感。二是审美格调影响晕裥纹样的差异,唐代的审美格调受西域胡人影响,追求晕裥彩条织物,宋代的审美格调在程朱理学影响下处处强调规范严肃,晕裥纹样则呈现出层次分明、繁而不乱的理性之美。三是经济昌荣推动织造技术革新,唐代经济繁荣强盛,与西域各国贸易往来频繁,加之与西方纺织技术交流增多,这一时期花楼提花织机应运而生,并开始运用纬线显花技术,在此基础上创织出彩条晕裥锦;宋代商品经济和城市经济空前活跃,政府、社会及商贸需求激增,刺激民间丝织业发展,花楼提花织机的改进可以生产出复杂精美的缎纹组织织物,为环圈晕裥锦的产生奠定工艺基础。通过对唐宋时期晕裥锦的比较及影响因素探析,重新审视蜀锦艺人在织锦设计中的智慧,有助于对这一传统特种工艺的保护传承与发展,为其在现代织物设计提供借鉴和参考。

参考文献:

[1]周赳. 中国古代三大名锦的品种梳理及美学特征分析[J]. 丝绸, 2018, 55(4): 93-105.

ZHOU Jiu. Analysis on variety and aesthetic characteristics of three famous brocades in ancient China[J]. Journal of Silk, 2018, 55(4): 93-105.

[2]许慎, 史东梅. 说文解字[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2011.

XU Shen, SHI Dongmei. Word and Expression[M]. Kunming: Yunnan Peoples Publishing House, 2011.

[3]丁度. 集韵[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1983.

DING Du. Ji Yun[M]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House, 1983.

[4]赵丰. 中国丝绸通史[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2005: 157.

ZHAO Feng. The General History of Chinese Silk[M]. Suzhou: Soochow University Press, 2005: 157.

[5]黄修忠. 中华锦绣丛书蜀锦[M]. 苏州: 苏州大学出版社, 2011: 11-12.

HUANG Xiuzhong. The Chinese Splendid Series Shu Brocade[M]. Suzhou: Soochow University Press, 2011: 11-12.

[6]黄修忠. 蜀锦的月华、雨丝晕裥锦技艺[J]. 四川丝绸, 2007(4): 50-53.

HUANG Xiuzhong. Moon flower and rain silk halo brocade techniques of Shu brocade[J]. Sichuan Silk, 2007(4): 50-53.

[7]喬熠. 传统蜀锦色彩的特征分析[J]. 艺术科技, 2014, 27(11): 160.

QIAO Yi. Characteristic analysis of traditional Shu brocade colors[J]. Art Science and Technology, 2014, 27(11): 160.

[8]王乐. 丝绸之路织染绣服饰研究(新疆段卷)[M]. 上海: 东华大学出版社, 2020: 48.

WANG Le. Research on Weaving, Dyeing and Embroidery Clothing on the Silk Road (Xinjiang Section)[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2020: 48.

[9]黄能馥. 中国成都蜀锦[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2006.

HUANG Nengfu. Sichuan Brocade in Chengdu, China[M]. Beijing: Forbidden City Press, 2006.

[10]四川省文化厅, 四川省文物管理局. 天府藏珍[M]. 成都: 四川科技出版社, 2009: 322.

Sichuan Provincial Department of Culture, Sichuan Provincial Culture Heritage Administration. Tian Fu Treasures[M]. Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 2009: 322.

[11]钟秉章, 卢卫平, 黄修忠. 蜀锦织造技艺[M]. 杭州: 浙江人民出版社, 2014: 52-66.

ZHONG Bingzhang, LU Weiping, HUANG Xiuzhong. Shu Brocade Weaving Skills[M]. Hangzhou: Zhejiang Peoples Publishing House, 2014: 52-66.

[12]林莎莎, 乔洪, 钟明, 等. 彩条牵经技艺在蜀锦织物设计中的实践[J]. 丝绸, 2018, 55(12): 78-87.

LIN Shasha, QIAO Hong, ZHONG Ming, et al. Practice of warps traction craft in design of Sichuan brocade[J]. Journal of Silk, 2018, 55(12): 78-87.

[13]郑喆, 庄华. 基于染织技艺的蜀锦晕裥溯源考析[J]. 装饰, 2021(10): 126-127.

ZHENG Zhe, ZHUANG Hua. Tracing the origin of halo pleats of Shu brocade based on dyeing and weaving techniques[J]. ZHUANGSHI, 2021(10): 126-127.

[14]余涛. 八答晕和六答晕[J]. 丝绸, 1987(8): 40-41.

YU Tao. Badayun brocade and Liudayun brocade[J]. Journal of Silk, 1987(8): 40-41.

[15]黄修忠. 宋代时期的蜀锦技艺[J]. 四川丝绸, 2007(4): 43-47.

HUANG Xiuzhong. Shu brocade skills in the Song Dynasty[J]. Sichuan Silk, 2007(4): 43-47.