《中国丛报》汉语学习篇目整理与分析*

施正宇 邹王番 房 磊 陈韬瑞

《中国丛报》(The Chinese Repository)是由美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman,1801—1861)于1832 年5 月在广州创办的综合性月刊,至1851 年12 月停刊,共发行20 卷232期。作为清代来华西方人生活与工作的重要内容,汉语学习理应包含其中,这是笔者研究《中国丛报》的初衷。

一、《中国丛报》汉语学习文章的篇目与数量

对《中国丛报》的文章,卫三畏(Samuel Wells Williams,1812—1884)曾做过一份分类索引,即《二十卷〈中国丛报〉主题分类索引》aSamuel Wells Williams, General Index of Subject Contained in the Twenty Volumes of the Chinese Repository with an Arranged List of the Articles.Canton, 1851, pp.ix – liv.,我们以此为依据,对该刊的文章篇目进行了统计(详见表1)b此前王树槐:《卫三畏与〈中华丛刊〉》(载林治平编:《近代中国与基督教论文集》,台北:宇宙光出版社,1989 年,第178—180 页)和卞浩宇:《晚清来华西方人汉语学习与研究》(长春:吉林人民出版社,2017 年)已有统计而数不合,此表数据为笔者重新统计而得出。另,笔者在定稿之际查阅到了平保兴:《西方传教士在华编纂第一部英文期刊索引之特点及学术价值》(载:中国索引学会、复旦大学图书馆编:《2010 年中国索引学会年会暨学术研讨会论文集》,2010 年,第4 页)一文,其中的数据与笔者的统计是一致的,特记。。

表1 卫三畏《二十卷〈中国丛报〉主题分类索引》类目与篇数

(续表)

卫三畏的分类只考察了专论文章,各类通告、简讯、消息不在其中,且所列类目中并没有“汉语学习”一项。事实上,《中国丛报》不但刊有汉语学习的文章,还为数不少。部分长文列在“语言文学等”类目中,短文则多在各类消息、简讯、书评中。例如1832 年第3 期的“宗教消息”类目下,刊载了一则马六甲中文学校的消息,aAnon, “Religious intelligence ,”The Chinese Repository 3.3 (1832): 104 – 105.说明除了英华书院以外,马六甲地区还有不少中文学校;又比如1842 年第11 期上的一份书讯,简要介绍了 加 略 利(Joseph Marie Callery,1810—1862)《汉文总书》、怜为仁(William Dean,1807—1895)《潮州方言初阶》、卫三畏《拾级大成》和没有署名的《英语马来语汉语词汇表》等四部汉语学习书籍。bAnon, “New Works for Aiming the Study of the Chinese Language,”The Chinese Repository 123.7 (1842): 388 – 389.对于那些苦于书荒的汉语学习者来说,这些短小的书讯可谓是雪中送炭,对后人也是弥足珍贵的史料信息。将体裁、体量不同的文章放在一起进行比较,似不合常规,这也是以往统计或分析重专论长篇而轻消息短文的原因所在。研究者还惯于从“语言文字”“汉语研究”或“汉学”的角度出发,将西人的汉语学习与他们对中国语言文化的译介合而为一,从而忽略了从汉语学习的角度分析问题。加之彼时来华西人的汉语学习多与繁杂的宗教事务及社会问题缠绕一起,相关内容虽有独立表述,但也杂糅在各类文章之中。种种因素纠结在一起,“汉语学习”的观察视角被忽视了。

基于以上考量,我们对《中国丛报》所刊全部文章进行了重新统计,得出了文章总数和汉语学习文章的数量(见表2)。

表2 《中国丛报》刊载文章篇目统计

从上述统计数据来看,《中国丛报》共发表各类文章2063 篇,其中汉语学习文章86 篇。这86篇文章中,包含了语言学习政策、语体和语用、汉语语言要素学习、汉语学习用书、汉语学习方法、中文教育机构与教师、汉语学习人物等七个方面的内容,所含篇目数量参见图1。

图1 《中国丛报》汉语学习文章篇目统计

由此可以看出,《中国丛报》时代来华西人不仅将汉语学习上升到了国家政策和传教政策的高度,而且还展开了从对汉语本体、汉语学习与教学的方法以及中文教育机构与汉语教师等方面的探讨和报道,笔触全面而深入。因此,当我们把86 篇有关“汉语学习”的文章从全部2063 篇文章中剥离出来的时候,意外地发现,这86 篇文章,无论是数量还是内容,都不是小众的边缘话题,而甚至是那个时代来华西人谈论的关键词与热点话题。1844 年,中美签订《望厦条约》,首次将允许西方人聘请中国人教授汉语、购买中文书籍等条款列入其中,西方人汉语学习因此有了法律保障。c王铁崖编:《中外旧约章汇编》(第一册),北京:生活·读书·新知三联书店,1957 年,第54 页。又由于此前1843 年中英《虎门条约》中“利益均沾”之条款,a中英《五口通商附粘善后条款》:“设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允。”见王铁崖(1957,第36 页);又见[美]泰勒·丹涅特《美国人在东亚》(北京:商务印书馆,1959 年,第142 页)记载:“英国人凭借虎门条约(第八款)中最惠国条款的规定,享受到许多因望厦条约而取得的新增利益。继亨利·朴鼎查爵士而任英国公使兼商务监督的约翰·法兰西斯·德庇时爵士承认下述各点:……准聘用中国人充任外国人的教习和采购书籍。”故英国人也得享该项法律条款之保障。因此,考虑到《中国丛报》办刊约三分之二时间都在清朝政府严禁西方人学习汉语的年代,其所发汉语学习文章的“壮举”,就不单单是数量多寡的问题了。

二、《中国丛报》汉语学习文章的作者b本文所言人物信息,除特别注明以外,均采自中国社会科学院近代史研究所翻译室:《近代来华外国人名辞典》(北京:中国社会科学出版社,1981 年);[英]伟烈亚力:《1867 年以前来华基督教传教士列传及著作目录》(桂林:广西师范大学出版社,2011 年);维基百科。

《中国丛报》作者的来华背景、汉语能力、工作性质等内容与其所发表的汉语学习文章之间存在着怎样的内在联系,是一个值得探讨的问题。除却部分未署名和身份信息待考者,本文统计了姓名可考作者的基本信息(详见表3)。

表3 《中国丛报》主编及汉语学习文章作者的基本信息

(续表)

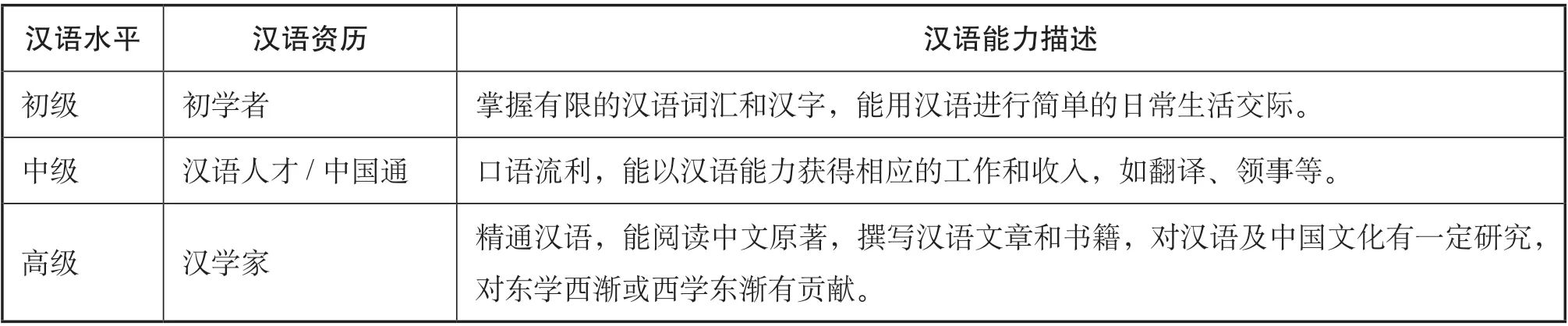

《中国丛报》汉语学习文章作者姓名可考者11 人,共撰写文章40 篇,占全部86 篇汉语学习文章的46.51%。其中英国作者4 人,撰文13 篇;美国作者6 人,撰文25 篇;意大利作者1 人,撰文2 篇。这11 人中,来华者9 人,从未到过中国者2 人(即马士曼和杜彭寿)。关于他们汉语学习经历和水平的认定,特别对其汉学家身份的界定,是一个关键的节点。施正宇a施正宇:《“约前时代”来华英国人汉语学习研究》,载《第十届世界汉语教育史学会年会论文集》,日本:关西大学,2018 年,待刊稿。依据相关史料做了以下分类(见表4)。

表4 清代来华西人汉语水平的认定

以此为标准,我们对11 位汉语学习文章撰稿人的汉语能力进行分析(见表5)。

表5 《中国丛报》汉语学习文章作者语言能力(教育背景)分析

(续表)

以上11 位撰稿人中,汉语达到高级水平者8人,即马士曼、裨治文、马儒翰、卫三畏、帝礼士、鲍留云、加略利和麦都思;中级1 人,即李太郭;初级1 人,即杜彭寿;未学过汉语者1 人,即顾盛。这11 人中包括8 位神职人员,其中马士曼、裨治文、李太郭、帝礼士、鲍留云和加略利的身份是传教士,卫三畏和麦都思的最初身份是教会印刷所的印刷工,而后按立为传教士。就汉语水平而言,马士曼、裨治文、卫三畏、麦都思4 人精通汉语,在汉学领域均享有很高的声誉,而其余4 人的情况则各有不同。

关于加略利,谢海涛曾经指出:

加略利对中国文化、历史、语言诸方面的了解远胜于同时代的任何一位生活在欧洲的汉学家……是最早将欧洲的汉字金属活动字模带入澳门的人之一。b谢海涛:《1844 年法国使华团外交活动日记》,桂林:广西师范大学出版社,2013 年,第1—2 页。

如此重要的人物,在当代的声名不及同时代的其他汉学家,学术界对其汉学成果的关注也远远不够。究其原因,加略利先是入籍法国a谢海涛:《1844 年法国使华团外交活动日记》,第2 页:“加略利1810 年6 月25 日出生于意大利都灵,都灵时为法兰西帝国波河省的首府。拿破仑战败后,意大利脱离法国。1815 年法国政府颁布法律,要求该地区居民对自己的国籍做出选择,而加父当时未曾为加略利选择法国国籍,致使加略利到1847 年才发现自己并无法国籍,因此不得不提出入籍申请。”未果,后又与当时法国汉学权威鲍狄埃(G.Pauthier,1801—1873)、儒莲(Stanislas Aignan Julien,1797—1873)交恶,凡此种种,直接影响了他的汉学研究地位。b谢海涛:《加略利的外交与汉学研究生涯》,博士学位论文,复旦大学历史地理研究中心,2012 年。就汉语能力而言,加略利是“当时在法国,甚至在欧洲大陆唯一能够对汉语运用自如的中国通”c谢海涛:《1844 年法国使华团外交活动日记》,第4 页。,不仅如此,以加略利写作《字声纲目》《汉文总书》以及翻译《礼记》的成就看,加略利完全达到了汉学家的水平。

对李太郭、帝礼士和鲍留云等三人汉语水平的认定颇费思量。

李太郭的身世,始终是个谜,我们甚至连他的出生年月都不能确定。

李太郭是位有学问的人,并且一定是在一个相当富裕的家庭环境中长大的。他是一名坚定的非英国国教的新教徒……他不但对宗教及博物学有兴趣,他还是一位语言学家、古典学家和音乐学家。d[加]葛松:《李泰国与中英关系》,厦门:厦门大学出版社,1991 年,第9 页。

另据记载:

李太郭二十多岁的时候曾在剑桥请过私人家教,懂一些拉丁语和希腊语,可能还包括希伯来语……作为博物学家,李太郭曾于1825—1828 年随同比切船长探险到了太平洋。eP.D.Coates, China Cousul.Hongkong: Oxford University Press, 1988, p.14.

至于李太郭的汉语学习经历,同样是个谜:

他的夫人对他的过去除了知道他曾随同比切船长航海外,其他一无所知。她结识他的时候(约1829—1830 年)他已能操华语了。f[加]葛松:《李泰国与中英关系》,第250 页。

1836 年至1839 年,李太郭到了澳门,这期间他学了汉语,回国后出了一本关于中国的书。靠着这本书和他的汉语能力,1841年,他接到了做璞鼎查翻译的任命。……战争期间,他获得了涉猎方言的机会,尽管他的书面语翻译还是不太靠谱。gP.D.Coates, op.cit., p.15.

李太郭是何时开始学习汉语的,已经无从知晓。能在汉语人才匮乏的年代成为璞鼎查的翻译,担任英国驻广州、福州、厦门等地的领事,说明李太郭已经可以凭着自己的汉语能力获得一份体面的工作了,其汉语应该已经达到了中级水平。

美国传教士帝礼士,与卫三畏同船抵达广州,第二年前往新加坡传教。他一边主持坚夏书院的日常工作,一边跟随来自中国的老师学习汉语,h苏精:《基督教与新加坡华人1819—1846》,新竹:清华大学出版社,2010 年,第160 页。最终达到了口语流利的程度,i同上,第12 页。同时他还负责监督该书院的汉语课程:

华文从一开始就是上课时间最长的科目,每天下午两点至五点,由华人教师上课。而监督这门课的帝礼士,也从1836 年起就一直想“改良”中国人传统的教学方式,因此他选择用书、指定教法与检查学生的学习成绩,但是效果并不好。崔斐理j崔斐理(Joseph S.Travelli, 1809—1888),美国传教士。参见https://aadl.org/node/95669,最后访问日期:2023 年2 月12 日。于1838 年表示,帝礼士始终没能促成华人教师依照他的方式教学,学生们几乎仍照传统方式读书,主要的改变只是比较注意文本的意义与降低阅读时的音量。k苏精:《基督教与新加坡华人1819—1846》,第165 页。

“注意文本的意义”应是针对传统蒙学中“书读百遍”的教学理念,西人传教的紧迫感等不到“其义自见”的那一刻;而“降低阅读时的音量”针对的也应是“书声琅琅”的学习方式。能在这两个方面有所改变,说明帝礼士的付出还是有成效的,但显然没有达到预期目的,这也是“帝礼士始终没能促成华人教师依照他的方式教学”句的真实含义。他发表在《中国丛报》上的三篇文章,即《现代汉语教学模式》《汉语拼音化》《汉语学习》,应是其汉语教学实践的结果。因此,帝礼士应该具有较高的汉语水平,且在汉语教育史上占有一定的地位,称之为汉学家应该是适当的。

说到鲍留云,还要先从马礼逊教育会的成立说起。1837 年,一些来华英美人士在广州成立了马礼逊教育会,他们提出:

我们十分希望聘请到合格的老师,能够用中文口头教授课程,并用同样的语言编写基础课程的教材……a张伟保:《中国第一所新式学堂——马礼逊学堂》,北京:中国社会科学出版社,2012 年,第127 页。

1838 年马礼逊教育会年度报告指出:

开展教育的筹备工作鲜有进展……最主要的困难……是:聘请教师;缺少基础教材;以及与教材相结合的教学方案。b同上。

马礼逊教育会需要的是能用中文授课且可以编写中文教材的老师。此后,他们组成了由耶鲁学院的教授们参加的教师选拔委员会。不久,教授们推荐了执教纽约聋哑学校的鲍留云。

又据马礼逊教育会第三次年度报告记载:1838 年10 月17 日,鲍留云携夫人启程前往中国,次年2 月23 日抵达澳门。c同上,第159 页。至1846 年返美前,鲍留云一直担任马礼逊学堂的校监,并出色地完成了各项工作。在1840 年的年报中,鲍留云汇报了他的学习情形:初来中国的半年里,即1839 年2月23 日至8 月25 日,鲍留云夫妇住在卫三畏的家里dAnon, “The Third Annual Report of the Morrison Education Society,”The Chinese Repository 114.10 (1841): 569.,他“竭尽全力学习汉语,以便为将来教中国的年轻人打下基础”eIbid.。1839 年8 月26 日至10月31 日,受鸦片战争影响,鲍留云夫妇暂栖香港近海的船只上,中断了汉语学习。11 月1 日,随着战争的结束,鲍留云携夫人回到澳门,并主持了马礼逊学堂的开学。

马礼逊学堂最初招收了6 名澳门本地的中国少年,鲍留云的课程安排是:

将每天一半的上课时间分配给中文,另一半给英文,早上六点开始上课,晚上九点下课。f张伟保:《中国第一所新式学堂——马礼逊学堂》,第161—162 页。

学生们以他们的方法学习中文,而我,为了早日有能力接手这部分教学,也将同样的时间致力于我自己的中文学习。g同上,第164 页。

因此,鲍留云每天都和学生们一样,要用半天的时间来学习汉语。此后他又提出要求,希望有更多的时间学习汉语。显然,鲍留云在汉语学习上是非常投入的。不仅如此,他还编译整理了美国经济学著作,出版了可能是最早用中文编写的政治经济学著作《致富新书》;h吴义雄:《鲍留云与〈致富新书〉》,载《中山大学学报》(社会科学版)2011 年第3 期,第88—96 页。与理雅各共同编写了供英华书院和马礼逊学堂使用的教材《英语马来语汉语词汇表》。i参见拙作《〈中国丛报〉(1832—1851)汉语学习书目整理与分析》,载张西平编《国际汉语教育史研究》第2 辑,北京:商务印书馆,2020 年,第78—99 页。

在众多撰稿人中,非神职人员共有3 名,即马儒翰、顾盛和杜彭寿。马儒翰出生于澳门,一生约有三分之二的时间生活在中国。凭借过人的聪慧与机敏,受惠于中英交涉的先机,马儒翰年且二八便成为广州英商的翻译,未满十八便在东印度公司广州商馆编印的英文期刊上发表文章,未几又担任美国政府商务贸易代表团翻译,出使安南和暹罗。此后,马儒翰先后担任中英贸易及鸦片战争英方翻译,直接参与了中英《穿鼻草约》《南京条约》《五口通商章程》的签订。割让香港后,马儒翰成为港英政府中文秘书及商务监督、港英政府立法局和行政局议员;若港督璞鼎查因故离职,马儒翰亦可代行总督之职。马儒翰还学习文言写作,参与了圣经中文译本的修订,等等。称之为汉学家,无过。

美国特使顾盛与众不同。首先,他从未学过汉语;其次,他是律师出身的众议院议员、美国司法部长,是标准的政治家。从中美谈判过程中,顾盛意识到语言学习不应仅仅是个人行为,而应从国家政策的层面加以宏观考量,这也是顾盛在《中国丛报》撰写长文的核心内容。顾盛与裨治文等人从语言政策层面的阐述,使得这一时期西方人的汉语学习,不仅仅是一种平面行为,而且是一种全方位的立体思考。

美国学者杜彭寿虽研习汉语书面语,但从未到过中国,笔者所阅文献未见其学过汉语口语的记载。1838 年在美国费城出版了仅有百页的小册子《中国文字体系的性质和特点》aAnon, “List of Works upon China, Principally in the English and French Langueges,”The Chinese Repository 208.8 (1849): 408.。同一年,《中国丛报》发表了这本书的前言部分,这既是汉字学习的参考资料,也是对该书的宣传推介,同时还体现了《中国丛报》作为新型媒体的时效性。但杜彭寿的作品是用英语写成,对汉字的认识也远未及同一时期来华西人全面、系统而深入,对西方汉学也未能产生深刻而久远的影响。因此,笔者判断杜彭寿的汉语水平仅为初学者。

在《中国丛报》11 位汉语学习文章的作者中,与早先来到东方,家境贫寒、受教无多的马礼逊等人不同,马士曼、裨治文、卫三畏、帝礼士、鲍留云、顾盛等人有着良好的教育背景。其中鲍留云以优异的成绩毕业于耶鲁大学,顾盛13岁考入哈佛大学,更是令人赞叹。这11 人中还有6 位各为其主,担任了来华使团最高级别的政府雇员或翻译,深度参与对华事务。除了顾盛以外,裨治文、卫三畏、马儒翰、李太郭和加略利等人受聘的重要条件是他们无出其右的汉语能力。回到美国后,裨治文和麦都思获得了荣誉神学博士学位;卫三畏不仅获得了纽约州联合学院的荣誉法学博士,而且还受聘耶鲁大学,成为该校也是美国有史以来第一位中文讲席教授,担任了美国东方学会会长。加略利也由于精湛的汉语能力和在《黄埔条约》签订过程中的表现,先后受聘为法国国王路易·菲利普及拿破仑三世的御前中文翻译,当选都灵科学院院士。美国汉学家白瑞华(Roswell Sessoms Britton,1897—1951)曾经指出:“(《中国丛报》)撰稿人的名单实际上是当时在中国的英美学者的名单。”b[美]白瑞华著,苏世军译:《中国近代报刊史》,北京:中央编译出版社,2013 年,第46 页。如果把“英美”二字换成“欧美”,此言则再恰当不过了。

故此,以上主编和作者的来华身份、教育背景、汉语成就及其参与政府高层对华事务的工作经历,使之具有了高于其他西人的视野和格局。鸦片战争之后西方多国将汉语学习的条款加入对华条约的举措,c参见施正宇:《试论清代来华西方人的中国语言水平——从京师同文馆的建立说起》,载《清华大学学报》(哲学社会科学版)2014 年第6 期,第79—87 页。也因此成为历史的必然。卞浩宇曾经指出:“这些来华西方人以《中国丛报》为交流平台,撰写、发表了大量研究性文章,从多个角度对汉语学习与研究等问题展开热烈讨论,掀起了一轮汉语学习、研究热潮,在很大程度上也代表了这一时期来华西方人汉语学习与研究的最高水平。”d卞浩宇:《晚清来华西方人汉语学习与研究》,第124 页。卞君此言,诚不我欺。

三、结 语

综上所述,《中国丛报》汉语学习文章的作者以刊物为论坛,实现了一场跨越时空、以汉语学习为主题的对话。在这场对话中,他们摒弃了宗教与世俗的对立,放下了不同差会与等级的门户之见,从不同角度对来华西人的汉语学习进行了多方面的、极具实践性与学术性的探讨,是来华西人关于汉语学习的第一次相对集中的学术争鸣。《中国丛报》也因此成为了世界汉语教育史上最为珍贵的历史文献之一,值得认真研究。