新课标背景下基于核心素养视角的小学综合实践活动课程实施路径探究

【摘要】随着新课标的出台,提升学生的核心素养已然成为课程改革的最终目标。中小学综合实践活动课程作为最具创新性和实践性的学科之一,有必要对课程的实施路径进行新的探索和尝试。文章提出了致远外国语小学综合实践活动课程的SCID新路径,主要包括构建螺旋式框架、聚焦情境化活动、创设融合化任务以及实施多元化评价四个方面,旨在探索指向核心素养提升的闭环实施新路径。

【关键词】综合实践活动课程;核心素养;新课标;实施路径

作者简介:颜雅雯(1986—),女,江苏省南京致远外国语小学。

一、问题的提出

2022年3月25日,教育部印发的《义务教育课程方

案和课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)强调了提升学生核心素养的重要意义,指出应注重精选和设计课程内容,开展一定数量的跨学科主题学习活动,增强课程的综合性和实践性。此外,新课标中还优化了课程设置,将劳动、信息科技从综合实践活动课程中独立出来,将科学、综合实践活动的起始年级提前至一年级[1]。由此可见,在宏观层面,综合实践活动课程已成为提升学生核心素养的重要抓手,因此,在新课标背景下探究以提升学生核心素养为目标的综合实践活动课程新路径具有重要的时代意义。

二、核心概念界定

核心素养指学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力[2],是一个系统性、全面性、过程性的综合范畴,不是针对某一学科、某一方面能力提出的片面要求。核心素养具有稳定性、开放性和发展性的特征,是伴随学生长期持续存在的动态优化过程和全面发展的重要支撑[3]。因此,本研究中的核心素养是指学生在相应的学段教育中所习得的符合社会发展需求且有助于获得全面发展的必备品格和综合能力,是通过构建螺旋式框架、聚焦情境化活动、创设融合化任务以及实施多元化评价等路径最终达成的。

三、综合实践活动课程SCID实施路径

(一)构建螺旋式框架(Spiral-type Frame)

布鲁纳认为,螺旋式课程应在课程主体上保持与学生思维及心理发展相符,并将课程框架作为课程的顶层设计,构建出随着学生年级及学段升高而不断拓宽加深的课程内容,使课程整体上呈现螺旋上升的趋势。

笔者通过对多地区中小学综合实践活动课程教材的广泛调研发现,虽然各省厅编制了课程教材,但多数教师在教授的过程中照本宣科,不能自主规划、因材施教,课程的实施缺乏一定的逻辑性和科学性。所以,对综合实践活动课程的整体课程框架进行重新规划是极为必要的。

构建课程的螺旋式框架就是将教材中的内容按照主题进行重新分类,同一类别中的课程根据学生所处年级进行划分,由易到难地设计课程内容,设定不同阶段学生所需达成的目标,使各个主题反复多次出现,在内容呈现上表现为层层拔高的螺旋式上升态势,以此不断巩固学生的知识框架,为其搭建更高水平的发展阶梯,从而释放学生的学习潜能,最终达到提升学生核心素养的目标。

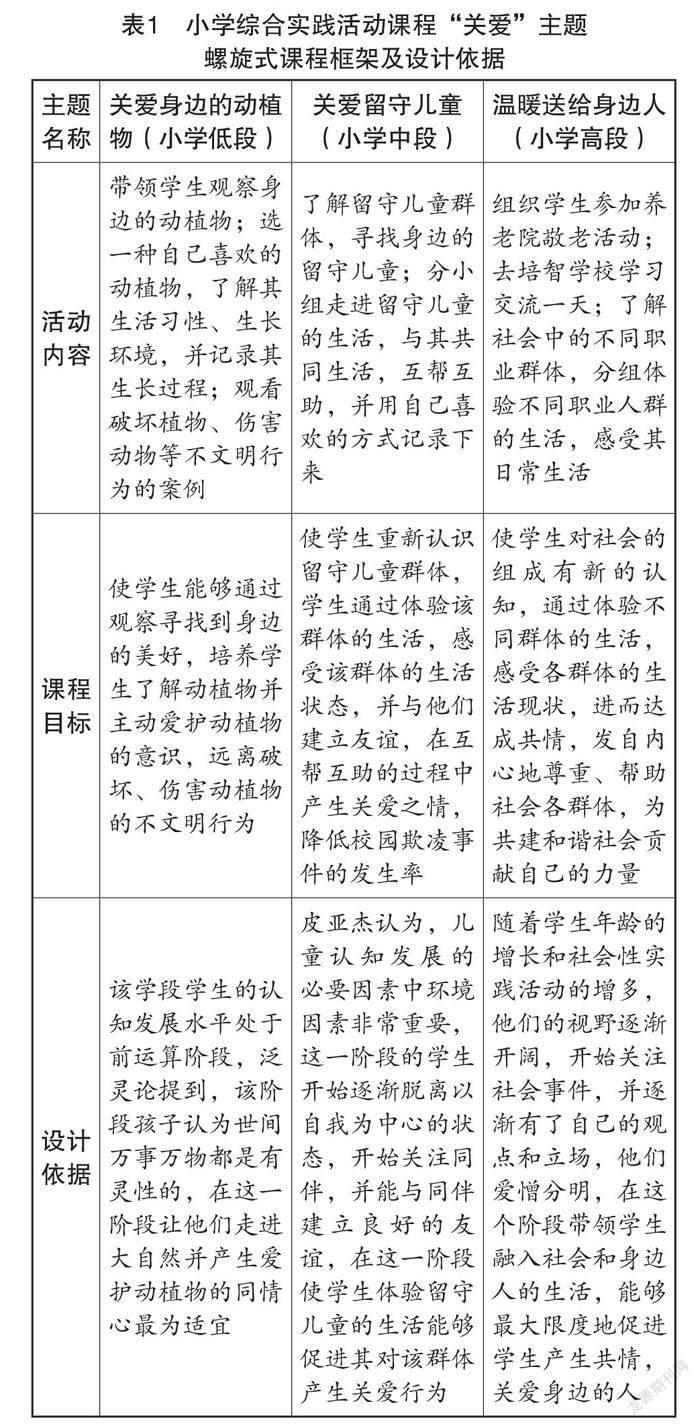

例如,致远外国语小学的综合实践活动课程中多次出现“关爱”主题,包括关爱身边的动植物、关爱留守儿童、把温暖送给身边人等。在构建这一主题的螺旋式框架时,学校根据学段要求,进一步明确各学段关于该主题的活动内容与课程目标,使该主题的学习逐渐深化,如表1所示。

(二)聚焦情境化活动(Contextualization Activity)

教育心理学的认知学习理论认为影响学习的主要因素为选择性注意,在这个过程中人的感觉和知觉同时集中指向一定的对象。在学习的过程中,教师同样需要聚焦“注意”要素,最大限度地调动学习者的视觉、听觉及意识、思维。中小学综合实践活动课程是各学科中最具实践性的课程之一,在活动的过程中常常需要调动学生的听说读写以及思考能力,因此,将课程的实施置于适宜的情境中,对活动进行情境化处理,能够更好地吸引学生的注意力,增强学生的体验感和获得感。

聚焦情境化的活动就是要将学生带入具体的情境中,通过拓展课程实施的空间、开发隐性课程资源、增强现实互动性等三个渠道来调动学生的选择性注意力和学习主动性,在无意识情况下达到课程设立的目标。如以致远外国语小学综合实践活动课程“考察探究”模块中的“我也能发明”“关于生活垃圾的研究”“我做技艺传承人”为例,课程设计从上述三个渠道增强课程活动的情境性,最终达到提升核心素养的目标,如表2所示。

(三)创设融合化任务(Integrational Task)

从我国教育领域各学科的发展历史来看,各学科的创立和发展都源于生活实践,从最初的无学科到现在分化发展出各个学科,这个过程是逐渐专业化但也是去生活化的。

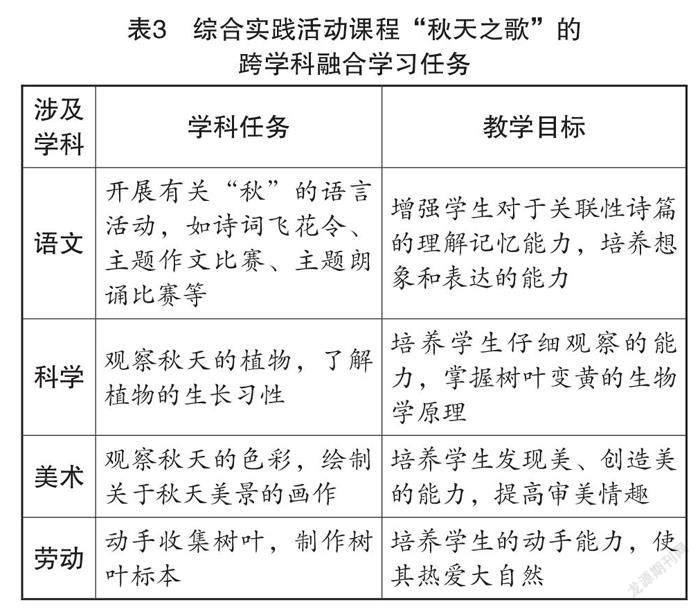

“跨学科”这一概念的提出使逐渐分离且专业化的学科课程再一次走向融合。現如今,学生多存在发散性思维欠佳这一共性问题,他们经常被各学科的单一学习所禁锢,找不到学科间的关联性,进而影响了学习的效能。发散性思维可以让学生“一题多解”“一事多写”“一物多用”,综合实践活动课程即可作为打破学科之间壁垒的敲门砖,因其主题丰富、关联性强的特点成为跨学科实践活动的主阵地。综合实践活动课程应设置多学科融合的学习任务,让学生在活动中学习内化各领域、各学科的知识,最终达到提升核心素养的目的。如致远外国语小学综合实践活动课程设置的主题学习任务其实就融合了多学科、多领域元素,如表3所示。

(四)实施多元化评价(Diversificational Evaluation)

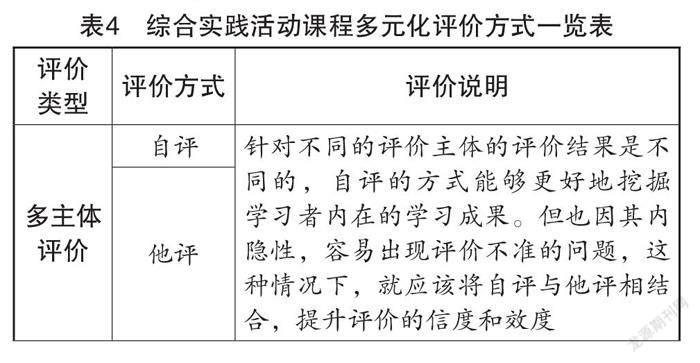

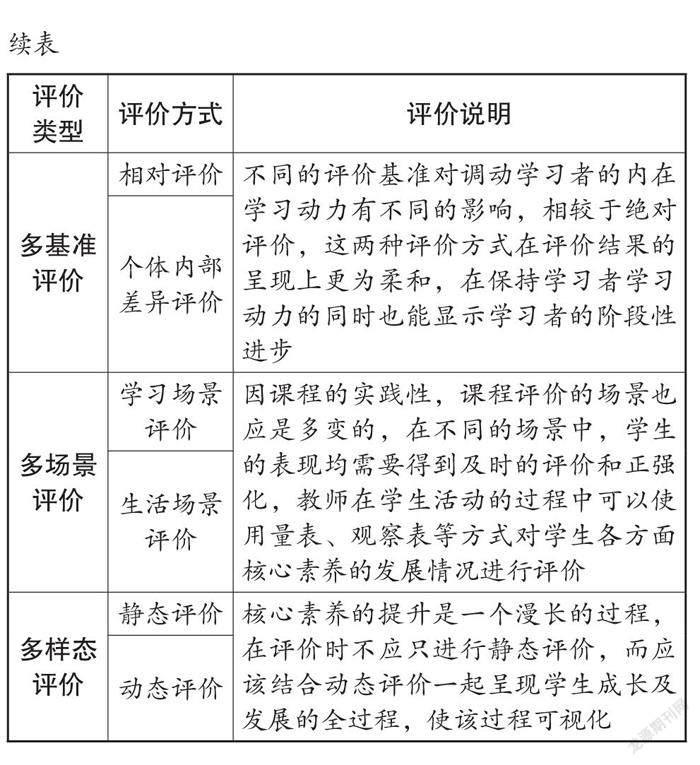

评价是各学科发展过程中必不可少的环节,是根据一定的标准,以科学的方法检查课程的目标和实施是否达成了教育目标,实现的程度如何,以此来判定课程实施效果的一种手段。与其他学科比起来,综合实践活动课程具有其特殊性,主要表现在不可测量性和缺乏统一标准这两方面。综合实践活动课程的内容多以活动形式呈现,而非知识点的讲解,其课程目标也非简单的学会解题,而是多方面能力的培养。及时打破现存课程评价方式的单一性和伦理困境是从根本上促进学生全面发展的重要路径。实践类课程的评价方式应秉持多元化的原则,通过多种方式对学生的学习成果进行评价。笔者认为实施多元化的评价应包括多主体评价、多基准评价、多场景评价以及多样态评价等类型,通过多元化评价方式的结合,最终实现学生核心素养的提升,如表4所示。

结语

此项研究是对小学综合实践活动课程新路径的探索,还需要在后续的教学实践中进行补充和完善。在社会快速发展的今天,提升学生的核心素养是推动我国教育事业发展的压舱石,也是推动学生全面发展的重要动力。综合实践活动课程涉及多学科,关乎生活实践的各细节。因此,教师要始终坚持以核心素养发展为基本这一关键点,继续创新综合实践活动课程的实施路径,持续发力,促进学生的全面发展。

【参考文献】

[1]施久铭,董筱婷,钱丽欣.在新起点上加快构建中国特色高质量教材体系:访国家教材委员会办公室主任、教育部教材局局长田慧生[J].人民教育,2022(05):18-22.

[2]刘国雄.中学创新人才培养的三条有效路径[J].人民教育,2021(24):25-26.

[3]於淑娟.基于核心素养的综合实践活动课程的设计与实施[J].基础教育参考,2021(01):55-56.