苏轼《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭》录考

张颖昌

[摘要] 苏轼撰书《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭》刻石于1965年出土于山东省济南市长清县(今长清区)真相院遗址地宫。其书、刻俱佳,此前深埋地宫八百余年,并不为世人所知。出土“塔铭”书迹如新发于硎,震人心魄,系苏轼晚年楷书的代表作品,具有极高的文物和艺术价值。本文录释其文,考其源流,详述苏轼一生的佛缘情结,解析儒、释、道思想在其内心的分量,并据此观照他宏阔高迈的内心世界。北宋崇宁年间,在“元祐党籍碑”的影响下,苏轼所书碑版多遭磨毁,而“塔铭”因深埋地宫得以幸免,这更凸显出其弥足珍贵的价值。本文将“塔铭”书迹放置到苏轼的人生坐标中来审视,试析其审美特征及书法史意义,以此求教于学界。

[关键词] 苏轼 《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭》 书法文化

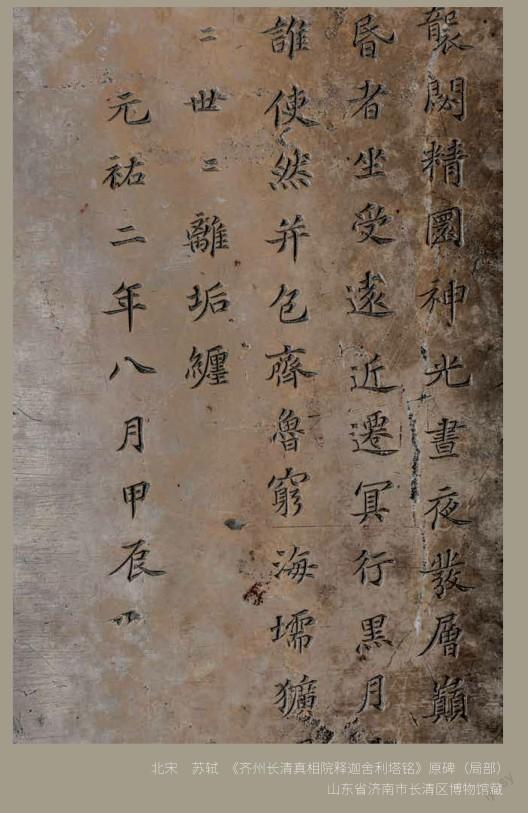

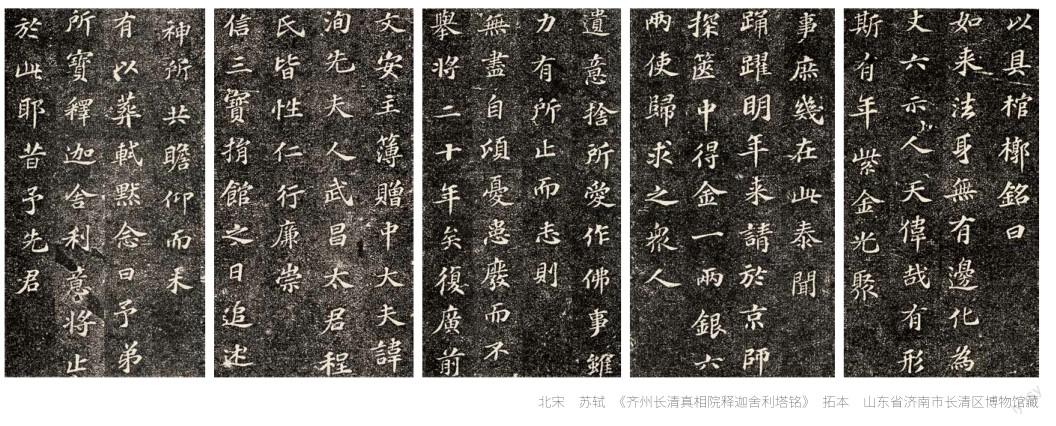

苏轼撰并书《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭》(以下简称“塔铭”)系楷书,青石质,纵、横皆61厘米,凡22行,每行25字,字径1.5厘米,原石藏于济南市长清区博物馆。“塔铭”书刻于北宋元祐二年(1087)八月,苏轼时年51虚岁。该刻石书、刻皆精,具有极高的文物价值和艺术价值。

一、“塔铭”与“二苏”之渊源

据刻石书迹,录其文曰:

《齐州长清县真相院释迦舍利塔铭》并引,翰林学士、朝奉郎、知制诰、上骑都尉、武功县开国男、食邑三百户、赐紫金鱼袋苏轼词并书。

洞庭之南有阿育王塔,分葬释迦如来舍利,尝有作大施会出而浴之者,缁素传捧,涕泣作礼。有比丘窃取其三,色如含桃,大如薏苡,将置之他方,为众生福田。久而不能,以授白衣方子明。元丰三年,轼之弟辙谪官高安,子明以畀之。七年,轼自齐安恩徙临汝,过而见之。八年,移守文登,召为尚书礼部侍郎,过济南长清真相院。僧法泰方为砖塔,十有三成,峻峙蟠固,人天鬼神所共瞻仰,而未有以葬。轼默念曰:“予弟所宝释迦舍利,意将止于此耶?昔予先君文安主簿赠中大夫讳洵、先夫人武昌太君程氏,皆性仁行廉,崇信三宝。捐馆之日,追述遗意,舍所爱作佛事,虽力有所止,而志则无尽。自顷忧患,废而不举,将二十年矣。复广前事,庶几在此。”泰闻踊跃,明年来请于京师。探箧中得金一两、银六两,使归。求之众人,以具棺椁。

《铭》曰:“如来法身无有边,化为丈六示人天。伟哉有形斯有年,紫金光聚飞为烟。惟有坚固百亿千,轮王阿育愿力坚。役使空界鬼与仙,分置众刹奠山川。棺椁十袭閟精圜,神光昼夜发层巅。谁其取此智且权?佛身普现众目前。昏者坐受远近迁,冥行黑月堕坎泉。分身来化会有缘,流转至此谁使然?并包齐鲁穷海壖,犷悍柔淑冥愚贤。愿持此福逮我先,生生世世离垢缠。”

元祐二年八月甲辰。

“塔铭”讲述了释迦牟尼真身舍利的流传经历以及苏氏兄弟的佛缘情结。据传,释迦牟尼圆寂后,其真身舍利分葬于四方名寺,以为“众生福田”。洞庭之南有阿育王塔,有此因缘而得以分葬供奉。在一次浴佛节所作大施会上,佛祖舍利被请出,供弟子瞻仰、传捧。此间,有比丘窃取了三颗舍利,皆如薏苡仁大小,色如含桃。其意转置他方,可为“众生福田”,然久之未能如愿,遂将舍利转授给布衣方子明。元丰二年(1079),“乌台诗案”发生,苏轼被贬为黄州团练副使。受其牵连,苏辙也于次年被贬为筠州(今江西高安)盐酒税监。方子明慕其为人,将舍利转奉给苏辙。元丰七年(1084),苏轼结束了黄州的贬谪生活,在赴任汝州途中,兄弟二人相聚,因得见真身舍利,晓其因缘。元丰八年(1085),宋神宗驾崩,宋哲宗即位。彼时正值主少国忧,高太后临朝听政,再度启用司马光为相,苏轼迎来了仕途的辉煌起点,官复登州(蓬莱)朝奉郎。然而,仅在四个月后,其即以礼部侍郎被召还朝廷。在还京途中经过济南时,苏轼游长清县真相寺。彼时恰逢寺僧法泰兴建砖塔,工程仅完成了三成就已经“峻峙蟠固”,然苦于无信物可奉于其中。苏轼于是想起了苏辙所珍藏的释迦真身舍利,觉得捐赠于此正得其所。法泰听闻苏轼的想法,颇为欢欣。苏轼还朝仅半月,即升任起居舍人,再升中书舍人,后又升翰林学士知制诰。苏辙亦回京复职,升任中书舍人。此时,兄弟二人同时踏上了人生仕途的一段坦途。

二、苏轼刻铭背后的历史与情感因由

苏轼夙怀积极的入世情怀,以天下苍生为念,此为儒家“仁爱”思想的直接体现。观其一生,虽坎坷多舛,但他始终能以乐观超然的心态处之,体现出了博大的胸怀和超然物外的道家理念。与此同时,在他的身上又具有普世的悲悯情怀,闪现着佛理的智慧。可以说,入世与出世、悲悯与超然、执着与旷达,即儒、释、道三家的思想内蕴无不集于苏轼一身。

蘇轼的佛学情缘始于青年时代,也伴随了他的一生。嘉祐年间,苏氏兄弟得中进士、名动京师之际,即闻得母亲程氏新丧。兄弟二人随即跟随父亲苏洵返乡奔丧。嘉祐四年(1059)十月,服丧期满。在苏氏父子返京之前,他们特为程氏立菩萨像,以护佑亡灵往生极乐。治平二年(1065),苏洵病逝,苏轼兄弟扶柩再度还乡,守孝三年。此行,苏轼将在凤翔任职时所购四扇吴道子画菩萨真迹的门板带回家乡。居丧期间,他以父亲的名义将菩萨像施舍到庙中,并请寺僧专门造一大阁以藏此画。同时,他将苏洵像绘于其上,永以为念。造阁需钱百万,苏轼认捐了二十分之一。

三年后,苏氏兄弟返朝,彼时王安石变法已经全面展开了。宋神宗初登基,意欲振奋国势,改变外交颓势,变法已是势在必行。蛰伏多年的王安石凭借自己理想化的政治愿景深深打动了皇帝,开始着手推行改革。其改革颇为激进且用人不当,尤其是不容异己,包括司马光、欧阳修、富弼、张方平等人在内的重臣皆遭到排挤和贬谪,促使北宋朝廷内一度形成小人当道的局面。改革因此给北宋王朝造成了无法估量的损失。在众人噤声之际,苏轼挺身而出,屡屡指斥“新法”之失,站在了革新派的对立面。熙宁四年(1071),苏轼再次上书抨击新法之弊病,激怒了王安石集团。御史谢景温遂在皇帝面前弹劾苏轼,围攻的态势无可逆转。苏轼于是力请出京任职。

熙宁四年(1071)至熙宁七年(1074),苏轼任杭州通判。初到杭州,人地两疏,欧阳修特地为他介绍了西湖诗僧惠勤。到官仅三日,苏轼就冒着严寒往孤山访晤。二人扺掌而谈,交契非常。此后的居杭岁月,苏轼于公务之余常游于湖上,遍历寺院,并流连于僧舍。苏轼之所以常有寻僧之举,或许是觉得佛门道理可以让人跳出尘世俗网,得入清凉之境,从而重新认定生命的价值,获得内心的安宁。彼时,他开始涉猎佛经,以此疏解心理上的种种压力。熙宁七年(1074)秋,苏轼知密州。熙宁十年(1077)四月至元丰二年(1079)三月,苏轼知徐州。元丰二年(1079)四月,苏轼又知湖州。此间,苏轼任职各地,面对“新法”所带来的种种弊端,皆能革新除弊,因法便民,故颇有政声。其后,因上呈《湖州谢表》而获罪,他再度被新党衔私攻击。同年七月,苏轼被御史台逮捕,押往京师。此番受到牵连者有数十人,是为“乌台诗案”。新党意欲置苏轼于死地,而朝野间对他的救援活动也紧紧相随,就连已致仕金陵(今南京)的王安石亦言:“安有圣世而杀才士乎?”高太后也在病危之际请求皇帝释放苏轼。在她离世后,皇帝大赦天下,苏轼得免一死,遭贬为黄州团练副使,再度离京。

在其子苏过的陪同下,苏轼被押解至黄州,行至光山县南时顺道造访了净业寺。此后直到元丰七年(1084)离寺,其与寺僧往还,研读佛典,静坐自修,内心得以逐渐沉静,人生境界愈发超然。苏轼能在黄州得到人生的另一重体悟,恐离不开佛学之感召。吴道子画释迦佛真迹初见于长安陈汉卿家。其出守徐州时得之于鲜于子骏,遂什袭珍藏、陪伴左右,成为家中少有的长物之一。此间,苏辙贬谪高安,遂能得方子明以佛祖真身舍利相托赠,这也是冥冥中苏氏兄弟的佛缘。

元丰七年(1084)四月,苏轼“自齐安恩徙临汝”,离开了黄州。途中游庐山圆通禅院时,正值苏洵忌日,苏轼特诚斋戒恭书“宝积菩萨献盖”佛颂一偈,并捐彩幡一对,为父亲祈福。元丰八年(1085)正月,苏轼到南都拜访了恩师张方平。张方平正老病学佛,见到苏轼,遂授以《楞伽经》并三十万钱,托苏轼翻印布施于江淮地区。苏轼不惜工力,亲自抄写了经文,并寻得杭州刻工,雕刻书版藏于金山寺中,广印布施。是年(1085)秋,苏轼过长清真相院,即发愿捐弟所藏释迦舍利葬于此。翌年(1086),法泰至京师请舍利归。元祐二年(1087)八月,苏轼亲为撰文、书丹,“塔铭”得成。这在苏氏兄弟的一生当中实为举足轻重的佛事功德。

三、蹉跎后的起复与对儒学的坚守

“塔铭”刻成后,即盖于真相院舍利塔地宫舍利石函之上并深埋地下,八百余年来无人得见。苏轼撰文书丹之际,北宋政坛已经发生了巨大的变化。宋哲宗即位,高太后临朝听政,司马光被重新启用为相,苏轼也升任翰林学士知制诰、知礼部贡举。不过,仕途的顺遂并没有改变苏轼的忧民之心。当他看到新兴势力不以国事为重,尽废新法,极尽所能地打压、报复王安石集团时,因忧虑此举与“王党”并无二致,遂愤然谏议、抨击时政。他的这一举动很快招致保守势力的强烈反对,诬陷自然随之而至。既不容于“新党”,又不见谅于“旧党”,苏轼只能再度请求外放。

元祐四年(1089),苏轼以龙图阁学士知杭州,疏浚西湖以成“苏堤”,政绩斐然。此番到任杭州,苏轼与高僧往还密切,自言“吴越名僧与余善者十九”。诸僧之中,其尤与大觉禅师怀琏和辩才法师交厚——苏轼次子苏迨即皈依在辩才法师座下。苏轼词中所写“欲将公事湖中了”即是他这段时光的真实写照。闲暇之时,他常到寺院之中与僧侣谈禅论词,以求内心安宁。

元祐六年(1091),苏轼奉诏还朝,然内心已极度厌倦京城中的“十丈红尘”与政坛纷扰,遂坚请外放。八月,苏轼知颍州。九月,辩才法师无疾而终,苏轼命参寥代为致祭,并令苏辙作《龙井辩才法师塔铭》。

元祐七年(1092),苏轼知扬州。元祐八年(1093),其再知定州。同年,高太后去世,宋哲宗亲政。皇帝对高太后临朝时的旧臣颇有微词,故“新党”得以再度把持朝政,苏轼的境遇急转直下。还是在这一年,其夫人王闰之离世。王闰之是个虔诚的佛教徒,苏轼曾买鱼放生以为其庆贺寿辰。临终前,王闰之所留遗言即以仅存之积蓄请画师绘制佛像,供奉丛林。此愿在苏轼好友李公麟的帮助下实现。李氏绘制了释迦文佛及十大弟子像,供奉于京师,苏轼亦亲撰《释迦文佛颂》。苏轼次子苏迨、三子苏过为王闰之所出。数年后,苏过陪同苏轼流落岭南,一直以远离暂厝京师的母柩为恨。免丧前,苏过在惠州手抄《金光明经》四卷,送至虔州崇庆禅院新经藏中,以为亡母祈福。

绍圣元年(1094)六月,苏轼被贬至惠阳,途中阻风于金陵。诸子遵亡母遗言,再度供奉阿弥陀佛像于清涼寺。金陵崇因禅院新造观世音菩萨像,苏轼还亲往拜观。当此迷惘之际,苏轼发愿道:“此生若得北归,当为大士作颂。”南迁之苦缠绕周身,道家出世之思想深深吸引了苏轼,令其下定决心从此学道,不过其对佛学的崇敬之心并未因此而衰减。

辗转至岭南后,卓契顺受佛印法师之托,跋山涉水前来看望苏轼,令其感怀不已。惠州新建海会禅院,苏轼倾囊助建放生池,并向苏辙和表兄程之才化缘,方能如愿做成。其妾氏朝云亦陪同其跋涉至岭南。朝云曾生子苏遯,惜未期而夭。朝云备受丧子之痛的打击,遂皈依于佛门,后在万里漂泊之际,染病丧于惠州。临终,朝云颂《金刚经》四句偈以绝,葬于栖禅寺外。天涯孤旅再丧亲人,苏轼哀痛不已,携苏过于栖禅寺设供,并亲作《荐朝云疏》及多篇诗文,其情哀戚悱恻。

绍圣四年(1097),苏轼被贬至彼时仍是荒凉之地的海南儋州,随遇而安的豁达心性令他把这里当成了自己的第二故乡,并于诗中言道:“我本儋耳氏,寄生西蜀州。”此后,他还在儋州开办学堂,开化之功可谓弥远。宋徽宗即位后,苏轼调任廉州安置、舒州团练副使、永州安置等职,渐次北迁。元符三年(1100)四月,获大赦,苏轼复任朝奉郎。北归途经金陵时,苏轼想到南迁之际所发之愿,遂独往崇因院礼拜还愿,作《观音颂》。

建中靖国元年(1101),北归途中的苏轼决计终老常州,遂托钱世雄于常州购房产,然年高体衰,旅途劳累,加之水土不服,苏轼病倒异乡。禅僧维琳闻讯,专程来到常州陪伴病危的苏轼。彼时苏轼在禅僧友人的陪伴下,内心非常平静,已觉“死生亦细故尔”。苏轼自信“其生也有自来,其逝也有所为”,故于生死边缘坦然淡定,又深信躯体虽亡而浩然之气不死,气“不恃力而行”。维琳和尚劝他临终“莫忘西方”,钱世雄劝他“至此更须着力”,都被他回绝了。可见,苏轼平生虽好佛,但不过是借以疏解内心的痛苦。“刚大之气,至死不衰。”他在弥留之际也不曾抛却儒家的本分而妄起“往生西方”之念。

苏轼去世后一年,即崇宁元年(1102)九月,拜相后的蔡京为打击异党,将文彦博、苏轼等98人的“罪行”刻碑为记,请宋徽宗御书刻碑立于端礼门外。崇宁二年(1103)四月,诏毁东坡文集、传说、奏议、墨迹、书版、碑铭和志崖等。崇宁三年(1104)六月,蔡京将元符末年宋徽宗初政时的臣僚和上书人也加进去,又将他所厌恶的元祐大臣及子弟一网打尽,以司马光、苏轼为“首恶”,获罪者增加至309人之多,后御书勒碑,置于文德殿门东壁。蔡京也下令将刻石置于监司长吏厅堂,是为“元祐党籍碑”。然崇宁五年(1106)正月,彗星现于西方,尾长竟天。某夜,暴风雷雨大作,党籍碑被雷电劈毁。当此之际,蔡京仍坚持“碑可毁,名不可灭”,然宋徽宗有所畏惧,立即令人除去朝堂外的“元祐党籍碑”,并下诏自咎。同年二月,罢蔡京相位。“党禁”之际,苏轼的诗文书迹皆遭禁绝,所书碑版也尽数被磨毁,只有“塔铭”因深埋地宫而得以幸免。“元祐党籍碑”的用意是将所列之人钉上历史的耻辱柱,孰知两三年后局势即得反转,实在令人慨叹。

政和元年(1111),诏赠苏轼龙图阁待制。宣和三年(1121),复刻“塔铭”,砌于塔身底层。八百年来,拜谒传拓者不绝,可惜如今已是面目全非。

靖康元年(1126),诏复苏轼翰林侍读学士之衔。建炎二年(1128),诏复苏轼端明殿学士,尽还恩数。绍兴元年(1131),特赠朝奉大夫、资政殿学士。绍兴九年(1139),诏赐苏轼墓地——汝州郏城县坟寺,以“旌贤广惠寺”为名。乾道六年(1170),得赐谥号“文忠”,复崇赠太师。乾道九年(1173),诏有司重刊《东坡全集》,御笔亲撰赞序。端平二年(1235)正月,诏议苏轼等十人从祀孔子庙庭。此举对终身服膺儒学的苏轼来说绝非等闲。

1965年,山东省济南市长清区真相院遗址地宫得到发掘,“塔铭”重现天日。“塔铭”刻工精良,由此可见书手高迈,且其深埋地下八百余年依然完好如初,可谓弥足珍贵。

四、苏轼的书学造诣与“塔铭”书迹的价值

“塔铭”书迹乃苏轼51岁时所书,彼时据其离世尚有14年,故此书迹比传世所谓“天下第三行书”——《黄州寒食诗帖》尚晚五年,是典型的晚年手笔。客居黄州期间,苏轼将大量时间用于研习书画,在书学境界上取得了巨大的跨越。当时,尚在青年时期的米芾专程到黄州拜访苏轼,居“雪堂”数日,与之讨论书画,从中获益良多。黄州岁月既是苏轼人生境界的升华期,又是其书画艺术的升华期。逾此,可谓“人书俱老”。

“塔铭”书迹为楷书,字径仅1.5厘米,属小楷范畴。然详审书迹,可知其独具大字气象,结体广博开张,笔意温润安和、圆劲从容,深得天真、自然之致,凸显出了“苏字”的艺术魅力。“苏字”胎息于颜真卿,而得六朝古意,气息丰腴奇宕。在书学领域,苏轼堪为颜真卿的隔代知音。观其用笔,横细竖粗,婉转内敛,而字势取斜势,朴茂雍容,正所谓“端庄杂流丽,刚健含婀娜”。“苏字”的这一风貌并非完全独创,而是受到了苏洵的一定影响,只是苏轼将其推向了顶峰。

颜真卿以忠臣烈士名烁千古,而其书名却不显于宋初。淳化年间,王著主持摹刻《淳化阁帖》,意在建立传统书学的正脉,以为“万世之法”。然而,后世享有盛名的颜真卿却不在《淳化阁帖》的遴选之列。究其原因,恐非“有意排斥”,而是颜真卿彼时书名尚不显,未入《淳化阁帖》实为时风使然。至欧阳修推重颜真卿之为人而遂重其书,颜真卿的书法才被宋初士大夫们所关注。朱长文在《续书断》中将颜书推为“神品”,可谓发其先声。苏轼则言:“颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉魏、晋宋以来风流。后之作者,殆难复措手。书于鲁公、文于昌黎、诗于工部,至矣!”[1]当然,苏轼对颜真卿的着力推扬,尚需时日才能被士大夫们所广泛接受,黄庭坚即言道:“余尝评鲁公书独得右军父子超轶绝尘处,书家未必谓然,惟翰林苏公见许。”[2]这也从侧面体现出了颜字在当时尚未被普遍认可。

颜真卿的行草书对“宋四家”有启蒙之功,如董其昌云:“《争座位帖》,宋苏、黄、米、蔡四家皆仿之。唐时欧、虞、褚、薛诸家,虽刻画‘二王,不无拘于法度。惟鲁公天真烂漫,姿态横出,深得右军灵和之致,故为宋一代书家渊源。”[3]不过,颜真卿的楷书在宋代存有很大的争议,米芾即言道:“颜书笔头如蒸饼,大丑恶可厌。”此恐时代审美所限。关于其间得失,孙承泽所言颇为公允:“宋人谓鲁公真不如行,有意不如无意,此非深知鲁公者也。宋人无真楷,坐是故耳。鲁公书道辉映千古,终以楷为极则也。”[4]总之,苏轼楷书、行书均得颜字精髓,名冠“宋四家”之首,引领一代风气,览“塔铭”书迹即知不虚。

后人言“宋人书尚意”,而“尚意”一说实由苏轼发轫。他在《石苍舒醉墨堂》诗中所写“我书意造本无法,点画信手烦推求”即被当作“尚意书风”的宣言。然而,特定语境下的话还是需要还原到特定的时间来考量。苏轼之字,果然“无法”吗?果然如其所谓“苟能通其意,尝谓不学可”吗?当然不是,这只是他在悟道之后的诃佛骂祖,自有因果在其中,若引为玉律而信奉不疑,那就是“刻舟者”所为了。“笔成冢,墨成池,不及羲之及献之。笔秃千管,墨磨万锭,不作张芝作索靖。”[5]这是苏轼的学书自况,也是每一个书家的必经之路。以此再观“塔铭”书迹,自然其义自见。

五、结语

苏轼一生宦迹沉浮、漂泊无定,凡所经行,恰如“飞鸿踏雪泥”。其于元祐二年(1087)八月撰并书“塔铭”。“塔铭”初刻原石深埋地宫,躲过了“党禁”的浩劫,八百多年间无人得知。复刻本虽广为传拓,但岁月风霜已使其损毁严重。随着真相院地宫的发掘,“塔铭”初刻原石得以重现天日,虽时光久隔,依然新发于硎,仿佛时刻准备着向我们讲述苏轼这段不为人知的漂泊足迹。

注释

[1]苏轼.苏东坡论书[M]//颜真卿.颜真卿集.黄本骥,编订.凌家民,点校.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1993:345.

[2]黄庭坚.黄山谷论书[M]//颜真卿.颜真卿集.黄本骥,编订.凌家民,点校.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1993:346.

[3]董其昌.画禅室随笔[M]//颜真卿.颜真卿集.黃本骥,编订.凌家民,点校.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1993:403.

[4]孙承泽.庚子销夏记[M]//颜真卿.颜真卿集.黄本骥,编订.凌家民,点校.哈尔滨:黑龙江人民出版社,1993:349.

[5]苏轼.论书[M]//华东师范大学古籍整理研究室,编.历代书法论文选.上海书画出版社,1979:314.