德藏吐鲁番出土课诵本《楞严咒》研究

刘毅超

(1.首都师范大学 历史学院,北京 100089;2.国家图书馆 古籍馆,北京 100081)

《楞严咒》是《楞严经》卷七记载的一则梵语音译的咒语。宋元以降,此咒逐渐成为禅林朝暮课诵的主要内容,受到僧俗两界的重视。在远离中土的吐鲁番地区,也有僧人讽诵《楞严咒》的遗迹。笔者在德藏吐鲁番出土文献中,发现一组被定名为“楞严经卷七+科文”的印本残叶,应为禅林课诵所用的《楞严咒》实物。此组残叶对于我们进一步考察高昌回鹘时期的佛教仪轨、宋元时期的禅林课诵均有重要意义。笔者不揣谫陋,试对此残叶的内容及性质作进一步的考察。

一、残叶录文及复原

(一)录文

在德藏吐鲁番出土文书中,有一组残叶,正面为印本,背面为写本,编号为Ch2360、Ch3191(T III M 173.172)、Ch3647(T II S 29)、MIK III 100(T II S 29)。(1)图版见IDP。(以下简称“吐鲁番本”)对此残叶,目前的研究成果主要集中在定名方面。正面印本的定名,Ch2360,施密特与梯娄主编的《汉文佛教文献残卷目录》第一卷,定名为“大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经”,(2)G. Schmitt &T. Thilo,Katalog chinesischer buddhistischer Textfragmente,Bd.1,Berlin:Akademie-Verlag,1975,p.162.并指出经文在《大正藏》T945号《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》卷七中的具体位置,认为残叶的经文是其变体。荣新江主编《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》及西胁常记《柏林吐鲁番收集品中的汉文印本目录》沿用了《汉文佛教文献残卷目录》第一卷的定名。(3)荣新江主编《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第193页;T.Nishiwaki,Chinesische Blockdrucke aus der Berliner Turfansammlung(Chinesesische und manjurische Handschriften und seltene Drücke 7),Stuttgart:Franz Steiner Verlag,2014,p.300.Ch3191及Ch3647,荣新江定名为佛典残片,虽未比定出经文内容,但明确指出Ch3191与Ch3647、MIK III 100为同一印本,(4)荣新江主编《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》,第259、295页。为下一阶段的研究奠定了基础。西胁常记在荣新江的基础上,认为Ch2360、Ch3191、Ch3647及MIK III 100等四件残叶均为同一印本,他将Ch3647定名为“大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷七+科文”,将Ch3191定名为“大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷七之科文”,首次触及到两件残叶与《楞严经》的关系,(5)T.Nishiwaki,Chinesische Blockdrucke aus der Berliner Turfansammlung(Chinesesische und manjurische Handschriften und seltene Drücke 7),pp.300、348.MIK III 100,荣新江《德国“吐鲁番收集品”中的汉文典籍与文书》定名为“刻本佛典”,(6)荣新江《德国“吐鲁番收集品”中的汉文典籍与文书》,饶宗颐主编《华学》第3辑,北京:紫禁城出版社,1998年,第322页。《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》定名为“金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法”,(7)荣新江主编《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》,第777页。西胁常记定名为“大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经卷七之科文”。(8)T.Nishiwaki,Chinesische Blockdrucke aus der Berliner Turfansammlung(Chinesesische und manjurische Handschriften und seltene Drücke 7),p. 348.背面写本的研究,以荣新江贡献最大,他首次将其比定为《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》。(9)荣新江《柏林印度艺术博物馆藏吐鲁番汉文佛典札记》,《华学》编辑委员会编《华学》第2辑,广州:中山大学出版社,1996年,第314-317页;荣新江《王延德所见高昌回鹘大藏经及其他》,田余庆主编《庆祝邓广铭教授九十华诞论文集》,石家庄:河北教育出版社,1997年,第267-272页。

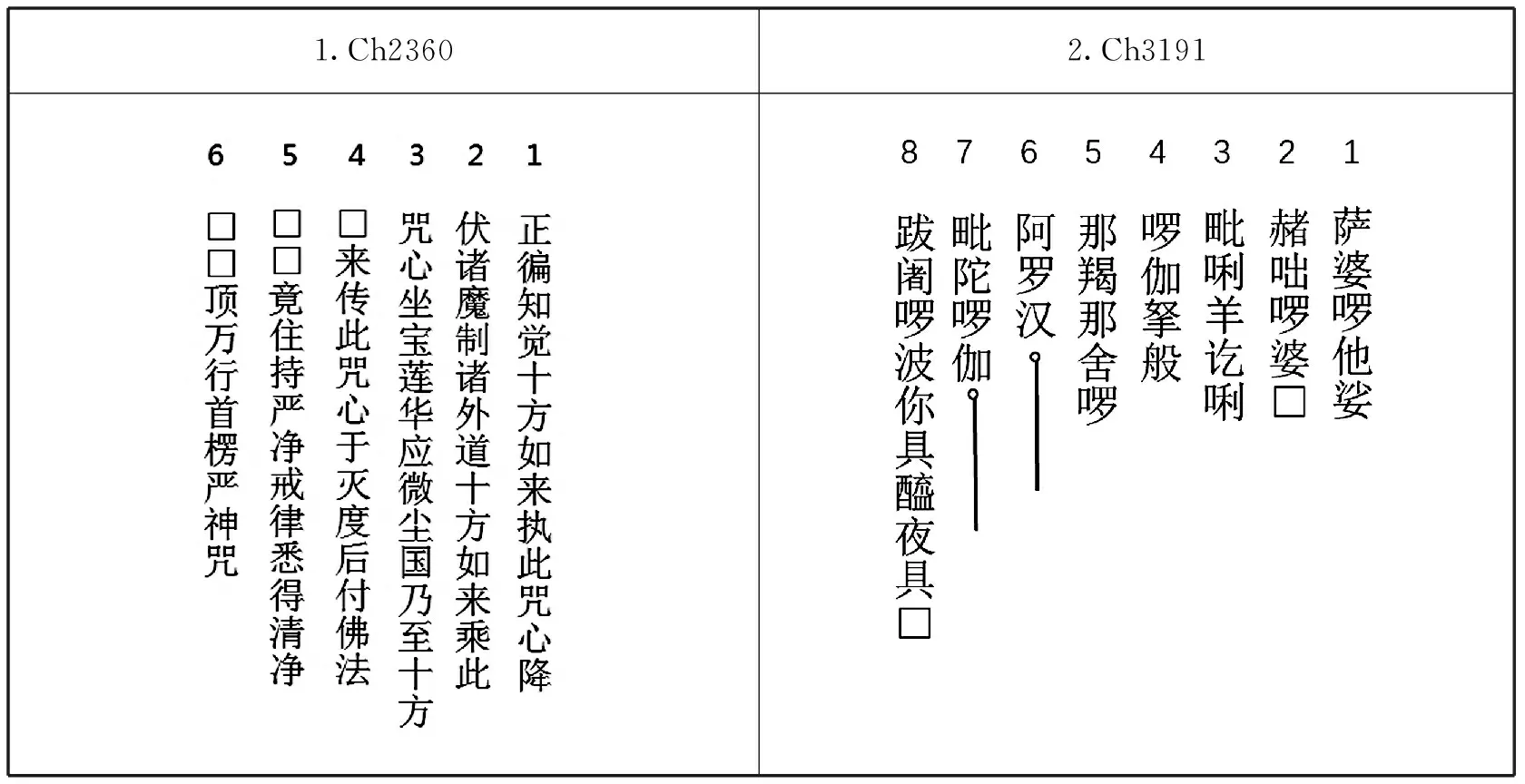

总之,学界对此组印本残叶的研究,仍处于定名阶段,至于残叶的性质与功用,还未能展开深入研究。为便于分析,笔者以流水号为序,按残叶原格式释录如下表:

表1 Ch2360、Ch3191、Ch3647、MIK III 100释文对照表

以下四件残片,有三件以曲折蜿蜒的线条连接文字,具有相同的版式,Ch2360虽然未见线条,但内容亦与其他三件关系密切,其为同一印本似无疑义。但从残叶发掘的角度观察,若以编号判断,则其考察次序与出土地并不一致。根据德藏吐鲁番出土文书的编号规则,(10)荣新江主编《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》,第4页。旧编号以T开头,代表吐鲁番考察队所得资料。罗马数字I,II,III,IV,代表其考察的次序,缩写词代表其出土地。缩写词M代表木头沟石窟,S代表胜金口。以此规则推测,Ch 2360无旧编号,难以判断其为第几次考察所得,也难以推测其出土地。Ch 3191(T III M 173.172)应为第三次考察所得,出土地为木头沟石窟。Ch 3647(T II S 29)与MIK III 100(T II S 29)同为第二次考察所得,出土地为胜金口。《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》也是这样著录出土地的。若如此,则此组残叶很难判定为同一印本。但从残叶内容、物理形态及字体风格来看,此四件应为同一批同一地点出土。从内容上看,此四件残叶均一面为印本《楞严经》相关文献,一面为写本《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》,经文内容虽不能直接缀合,但前后相距亦不甚远。

从物理形态来看,据目录及彩图所附比例尺,《楞严咒》版框均为13厘米多,排除测量时的误差,可以视为同一版。由此我们可以基本确认,残叶的印本部分,至少应为同一版,但仍不能排除四件残叶是同一版次不同个体的可能。从字体来看,印本的风格统一,写本的字迹风格一致,均朝右上方倾斜,“捺”笔画写法厚重,均有朱笔勘点,亦效仿印本划有上下边栏,显然出自同一人之手。由于写本文献具有唯一性,(11)关于写本文献的“唯一性”,参见方广锠《敦煌遗书中写本的特异性:写本学札记》,《敦煌吐鲁番研究》第14卷,上海:上海古籍出版社,2014年,第181-192页。这样就排除了四件残叶是同一印本星散各地的可能,故可判定此组残叶应为同一件之割裂。编号反映的考察次序及出土地不同的问题,可能为编号时的错误。

(二)还原

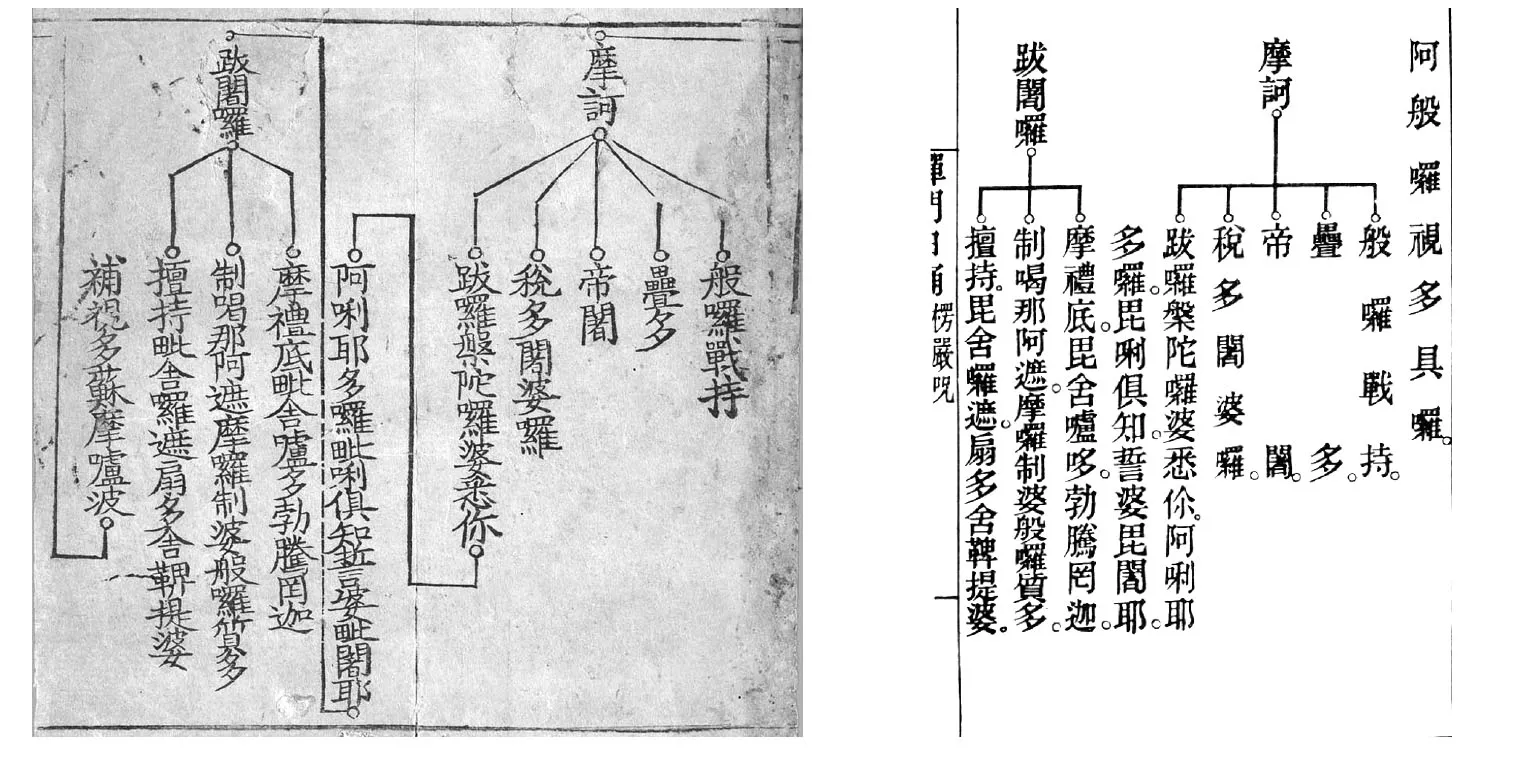

此组残叶字迹清晰,但由于特殊的版面设计,查找经文在《大正藏》中准确的对应位置非常不易。西胁常记给出的出处较为完整,但仍有MIK III 100的全部及Ch3647的右半叶出处不明。在文本比对陷入困境的时候,只能尝试以其他的视角加以解读。笔者认为,破解此组残叶的难题,其关键在于正确认识残叶的阅读次序。笔者以MIK III 100为例,尝试对此残叶的阅读次序做一番考察。MIK III 100最为明显的特征,在于左右两个半叶,各出现了一组线条交汇的文字,一组为“摩诃”及与之相连的五句经文,暂称为A组,另一组为“跋阇啰”及与之相连的四句经文,暂称为B组。为了确定两组经文在《楞严经》中的大致位置,笔者选取A组中的“跋啰槃陀啰婆悉你”及B组中的“摩礼底毗舍嚧多勃腾罔迦”,在《大正藏》中予以检索,检得此两句毗邻的经文为“阿般啰视多具啰(九十九)摩诃般啰战持(一百)摩诃叠多(一百一)摩诃帝阇(二)摩诃税多阇婆啰(三)摩诃跋啰槃陀啰婆悉你(四)阿唎耶多啰(五)毗唎俱知(六)誓婆毗阇耶(七)”及“跋阇啰摩礼底(八)毗舍嚧多(九)勃腾罔迦(十)跋阇啰制喝那阿遮(一百十一)摩啰制婆般啰质多(十二)跋阇啰擅持(十三)毗舍啰遮(十四)扇多舍鞞提婆补视多(十五)苏摩嚧波(十六)摩诃税多(十七)阿唎耶多啰(十八)”,(12)[唐]般剌蜜帝译《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》卷7,[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第19册,台北:佛陀教育基金会,1990年,第139页。引文中括号()内的数字代表句子的次序。

细绎经文,可以发现,在A组“跋啰槃陀啰婆悉你”毗邻的经文中,“摩诃”二字在第100、101、102、103、104等五句经文中重复出现,而残叶中以“摩诃”为中心,牵引出五条线段,分别联结“般啰战持”“叠多”“帝阇”“税多阇婆啰”“跋啰槃陀啰婆悉你”,若将“摩诃”分别与五条线段联结的经文连读,则可恢复为五句完整的经文。在B组“摩礼底毗舍嚧多勃腾罔迦”毗邻的经文中,也有与A组类似的情形,“跋阇啰”三字在第108、111、113等三句经文中重复出现,残叶中的“跋阇啰”也牵引出三条线段,分别联结“摩礼底”“制喝那阿遮”“擅持”,同样可以恢复为三句完整的经文。联系到残叶特殊的版式,可以推断,多条线段交汇的文字,即是需要重复诵读的经文。易言之,MIK III 100中的“摩诃”“跋阇啰”需要重复诵读。

需要交待的是,对于那些不曾出现类似“摩诃”“跋阇啰”一样多条线段交汇的文字,便无需重复诵读,只需按照线条指引,从上到下,从右至左的次序诵读即可。如第105句“阿唎耶多啰”,第106句“毗唎俱知”,第107句“誓婆毗阇耶”,第109句“毗舍嚧多”,第110句“勃腾罔迦”,第112句“摩啰制婆般啰质多”,第114句“毗舍啰遮”,第115句“扇多舍鞞提婆补视多”,第116句“苏摩嚧波”。

右半叶:

1 摩诃般啰战持。

2 摩诃叠多。

3 摩诃帝阇。

4 摩诃税多阇婆啰。

5 摩诃跋啰槃陀啰婆悉你。

左半叶:

1 阿唎耶多啰。毗唎俱知。誓婆毗阇耶。

2 跋阇啰摩礼底。毗舍嚧多。勃腾罔迦。

3 跋阇啰制喝那阿遮。摩啰制婆般啰质多。

4 跋阇啰擅持。毗舍啰遮。扇多舍鞞提婆

5 补视多。苏摩嚧波。

笔者复原的经文,可在《大正藏》中找到对应位置,即第19册139页C栏第6至13行,解决了出处问题。

以此类推,此组残叶中定名为“科文”的部分,均可恢复为咒语。结合《大正藏》的对应经文,可以推断,Ch3647有三组经文处于线条交汇之处,需重复诵读,分别为上栏第1行末已经残泐,需补足的“迦”,上栏第6行末的“嚧钳”,下栏第1行末残泐需补足的“输蓝”。释文如下:

Ch3647右半叶上栏,内容为《楞严经》卷七收录的《楞严咒》,出处为《大正藏》第19册第141页A栏第18至22行。

1 室隶瑟蜜迦

2 娑你般帝迦

3 萨婆什伐啰。室嚧吉

4 帝。末陀鞞达嚧制剑

5 阿绮嚧钳。

6 目佉嚧钳。

7 羯唎突嚧钳。

8 羯啰诃羯嚂。

Ch3647右半叶下栏,内容为《楞严经》卷七收录的《楞严咒》,出处为《大正藏》第19册第141页A栏第24-27行。

1 羯知输蓝

2 跋悉帝输蓝

3 邬嚧输蓝

4 常伽输蓝

5 喝悉多输蓝

6 跋陀输蓝

7 娑房盎伽

8 般啰丈伽输蓝

Ch3191亦有一组经文重复出现,笔者结合《大正藏》,对此残叶予以复原。虽然原件残损严重,但仍可见“阿罗汉”“毗陀啰伽”两处经文之下的线条,线条交汇处应为重复诵读的文字,即“讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥”。内容为《楞严经》卷七收录的《楞严咒》,出处为《大正藏》第19册第140页B栏第15-27行。释文如下:

1 萨婆啰他娑达那讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

2 赭咄啰婆耆你讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

3 毗唎羊讫唎知难陀鸡沙。

4 啰伽拏般帝索醯夜讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

5 那羯那舍啰婆拏讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

6 阿罗汉讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

7 毗陀啰伽讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

8 跋阇啰波你具醯夜具醯夜迦地般帝讫唎担毗陀夜阇瞋陀夜弥鸡啰夜弥。

由以上的比定,可以基本确认,此组残片中线条勾连的部分应为《楞严经》卷七收录的《楞严咒》之咒文。

此外,Ch3647左半叶亦为《楞严经》卷七收录的《楞严咒》的内容,与右半叶最后一句(即第8行)紧密相连。出处为《大正藏》第19册第141页A栏第27行至B栏第5行。释文如下:

1 部多毖跢茶。茶耆尼什婆啰。陀突

2 嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗。萨般

3 嚧诃凌伽。输沙怛啰娑那羯啰。毗

4 沙喻迦。阿耆尼乌陀迦。末啰鞞啰

5 建跢啰。阿迦啰蜜唎咄怛敛部迦。

6 地栗剌吒。毖唎瑟质迦。萨婆那俱

Ch2360,《汉文佛教文献残卷目录》及《柏林吐鲁番收集品中的汉文印本目录》给出的出处为《大正藏》第945号《楞严经》,释文如下:

1 正徧知觉;十方如来执此咒心,降

2 伏诸魔制诸外道;十方如来乘此

3 咒心,坐宝莲华应微尘国;乃至十方

4 如来传此咒心,于灭度后付佛法

5 事究竟住持,严净戒律悉得清净。

6 大佛顶万行首楞严神咒

从内容来看,前五行文字为《楞严咒》之后紧接的一段宣说持咒功德经文的变体。第六行“大佛顶万行首楞严神咒”应视为尾题,表示此组残叶为《楞严咒》的单行本。

(三)次序

上文已经判定四件残叶应为同一印本之割裂,那么这些残叶孰先孰后呢?确定各残叶之间的顺序,还需结合背面的《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》。经比定,背面写本的次序应为:

第一片Ch2360,经文见《大正藏》第20册第175页A栏第18-23行。

第二片Ch3647,经文见《大正藏》第20册第175页B栏第4-16行。

第三片Ch3191,经文见《大正藏》第20册第176页A栏第20-25行。

第四片MIK III 100,经文见《大正藏》第20册第176页C栏第29行至177页A栏第16行。

由于残叶正背面均为具有内在逻辑性的佛教文献,并非杂写,故依照常理,正面印本的次序可能有两种情况:与写本抄写次序相同时,应为Ch2360、Ch3647、Ch3191、MIK III 100;与写本抄写次序相反时,应为MIK III 100、Ch3191、Ch3647、Ch2360。若依《大正藏》的经文次序,正面印本排序却为Ch2360、MIK III 100、Ch3191、Ch3647,似乎存在错简,如何解释这种现象呢?笔者认为,这与《楞严咒》的版本有关。首先需要交待的是,在藏地影响甚深的《白伞盖经》,在汉地也被视为《楞严咒》而流传,(13)丁一《汉藏两隔:元译〈白伞盖陀罗尼经〉的文献及宗教背景》,姚大力、刘迎胜主编《清华元史》第3辑,北京:商务印书馆,2015年,第188页。二者关系较为复杂,可简单地认为“两咒字面、功能类似,但在不同时代、不同地域、不同传派的宗教实践当中各有侧重”(14)廖旸《经咒·尊神·象征:对白伞盖信仰多层面的解析》,《形象史学》2014年第1期,第83页。。吐鲁番出土的此组残叶,其文字与《白伞盖经》不能对应,且附有咒语之后的经文,故本文探讨的《楞严咒》,专指般剌蜜帝所译《楞严咒》,而不包括其他译本。(15)关于“楞严”“白伞盖”的概念区分,参见廖旸《经咒·尊神·象征:对白伞盖信仰多层面的解析》,第82-105页。据学者研究,般剌蜜帝译《楞严咒》大致可分为两个文本系统,即“高丽本”与“通行本”。“高丽本”指的是《高丽藏》及《赵城金藏》中的般译《楞严咒》,“通行本”指的是以《嘉兴藏》为代表的,包括宋《资福藏》、元《普宁藏》在内的般译《楞严咒》。(16)丁一《汉藏两隔:元译〈白伞盖陀罗尼经〉的文献及宗教背景》,第192页。笔者经过比对,德藏吐鲁番出土的此组残叶,其文本应属“通行本”系统,与“高丽本”无法对应。

一般而言,比定佛教文献,以《大正藏》使用最为普遍,本文的比定也以《大正藏》为依据。而《大正藏》在收录《楞严咒》时,由于流通广泛的宋、元、明本(即上文提及的“通行本”)《楞严咒》与作为《大正藏》底本的高丽本《楞严咒》差异极大,编者欲两存之,故将宋、元、明本《楞严咒》附于《楞严经》卷七的末尾。(17)《大正藏》编者称“此陀罗尼,宋、元、明三本与丽本大异,故附于载卷末”。见[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第19册,第134页。吐鲁番本残叶的咒语部分可与宋、元、明本《楞严咒》对应,故比定出的经文出处位于《楞严经》卷七末尾,所以才出现了咒尾紧接的经文(即Ch2360)出现在靠前的位置,咒语(Ch3647、Ch3191、MIK III 100)反而出现在靠后的位置。如果我们以《大正藏》参校的宋、元、明本《大藏经》,即南宋的《资福藏》、元代的《普宁藏》、明代的《方册藏》(即《嘉兴藏》)为底本,即可轻松地理顺关系,进而判断正面印本部分的次序。经比定,正面印本的次序应为:第一片MIK III 100、第二片Ch3191、第三片Ch3647、第四片Ch2360。

二、残叶为课诵文本

此组残叶具有独特的诵读规则及版式,故其性质并非普通的《楞严经》单刻本。西胁常记将残叶中版式特殊,以线条相接的部分定名为“科文”。所谓“科文”,据《佛光大辞典》的定义,科文“为方便解释经论而将内容分成数段,再以精简扼要之文字标示各部分之内容,称为科文。又作科章、科节、科段、分科等。”(18)慈怡编著《佛光大辞典》,北京:北京图书馆出版社,2004年,第3923页。残叶的经文之间以曲折蜿蜒的线条相连,与P.2131《天台分门图》等佛经科文确有类似之处。但细绎经文,可知残叶中以线条勾连的内容并非科文。从科文的形式来看,除用以连接文字的线条外,还应具有标识经文层次的顺序词或数字,如“初(一)……二……三……或“初……次……后”等,各层次之间再以线条相连。而此残叶并无顺序词或数字,如此则难以达到明确划分层次的目的。从科文的内容来看,科文应为用以“标示各部分之内容”的“精简扼要之文字”,易言之,科文既不能迻录全经,也不能断章取义,必然要沿着经文义理的内在脉络而加以分段、再提炼出内容梗概。而此残叶亦无此类内容。故此组残叶应非科文。

笔者认为,此组残叶应为僧人课诵所用的文本。所谓课诵,《佛光大辞典》定义为“佛教寺院定时念持经咒、礼拜三宝及梵呗歌赞等法事。且因祈望藉由课诵之中获得功德,故又称功课”(19)慈怡编著《佛光大辞典》,第6163页。。一般认为,汉传佛教的朝暮课诵起源甚早,可以溯源于东晋道安,至明清时期逐渐定型。宋元时期是课诵发展的重要阶段,明清时期课诵的核心内容——《楞严咒》,已经进入了宋元禅林课诵之中。(20)相关学术史回顾可参雷天宇《明清佛教信仰生活中的仪式研究综述》,《佛学研究》2021年第1期,第304-313页。以下从版式、咒尾末章、正背关系三个角度简要论证。

(一)版式

从版式来看,吐鲁番本与课诵文本高度相似。明清乃至近现代禅林流行的朝暮课诵文本,大多收有《楞严咒》,且列为早课经咒之首。由其版式来看,可分为“依经直写”与“排文界线”两类。明末高僧云栖祩宏辑有《诸经日诵集要》,对后世课诵影响甚巨,他在晨朝课诵的《楞严咒》末尾,提及当时流行的两类《楞严咒》,认为“此咒排文界线,最便学习。有依经直写者,盖不解此意”(21)[明]祩宏《云栖法汇·诸经日诵》,《明版嘉兴大藏经》第32册,台北:新文丰出版股份有限公司,1987年,第569页。。可见明末社会上流传的《楞严咒》,可按版式区分为两类。所谓“依经直写”,指的是传统佛经排印的方式,如《大藏经》一般。所谓“排文界线”,指的是以线条连接的方式,对经文重新排版。诵读之时,须按照线条的走向讽诵,多条线段连接的字词即为咒语中重复出现的字词,须重复诵读。这样排版有何好处呢?云栖祩宏认为“最便学习”。清代学者、道光己丑科进士步际桐纂有《楞严咒》合刊本,(22)[清]步际桐《首楞严咒》,加利福尼亚大学藏道光二十七年(1847)印本。收入清代流行的四种《楞严咒》,第一种为正文,即所谓“依经直写”者;第二种为诵本,即专为课诵而作者;第三种为译音,即章嘉国师所译梵音本;第四种为译义,即注释本,以双行小字注释的形式疏释咒语含义。对于第二种“诵本”《楞严咒》,步书又称其为“牵线本”或“线本”,这是以其线条交错的特殊版式而命名的。步氏认为“丛林课诵,多系线本,以其爽目易读也”。(23)[清]步际桐《首楞严咒》,叶十六b面。可知所谓“排文界线本”“线本”“牵线本”“诵本”,其优长在于醒目易读,不易串行,便于记忆,是为课诵的需要而创制出来的。清代以来作为朝暮课诵文本而不断翻刻的《禅门日诵》,即是“牵线本”《楞严咒》的典型,甚至现代丛林依然在相当程度上沿袭了旧制。

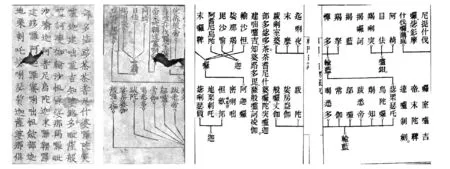

笔者以德藏吐鲁番本《楞严咒》残叶MIK III 100、Ch 3647及蓝吉富主编《禅宗全书》收录的《禅门日诵》为例,(24)蓝吉富主编《禅宗全书》第97册,台北:文殊文化有限公司,1990年,第227-658页。对德藏吐鲁番本《楞严咒》残叶与朝暮课诵文本的关系略作分析。Ch3191残损过于严重,不便对比,暂不列入考察对象。

由图1可知,MIK III 100与《禅门日诵》对应部分相似度极高,均将线条交汇于“摩诃”及“跋阇罗”两处咒语,可知二者为重复词汇,不同在于MIK III 100使用的线条更多,说明“牵线本”尚在使用的初期,受众对此未免感觉陌生,故须以更多的线条表示诵读次序,以免混淆错乱。而《禅门日诵》的线条较少,此时“牵线本”早已广泛流传,禅林对此甚为熟悉,已经无需更多的线条表示次序。

图1 MIK III 100与《禅门日诵》对比图(采自IDP、《禅宗全书》第97册第263页)

由图2可知,Ch3647与《禅门日诵》对应部分仍有较高的相似度。较为明显的差异在于,吐鲁番本在“部多毖跢茶”至“萨婆那俱”均用“依经直写”的形式,而《禅门日诵》则找出其中重复出现的“啰”“迦”等字,继续以牵线的形式加以排版。虽然版面的设计稍有差异,但最终目的则没有分别,均尽量使版面变得“爽目易读”,以符合课诵的需要。

图2 Ch 3647左右半叶与《禅门日诵》对比图(采自IDP、《禅宗全书》第97册第279、280页)

(二)咒尾末章

Ch2360记载了一段《楞严咒》后宣说持咒功德的经文,前揭《汉文佛教文献残卷目录》及《柏林吐鲁番收集品中的汉文印本目录》均称此段经文为《楞严经》卷七的变体,今检《大正藏》对应经文可知,Ch2360确实无法与《楞严经》完全对应,而是对经文作了节略与改造。节略的内容为“坐宝莲华应微尘国”之后,“十方如来传此咒心”之前的大段经文,(25)经文见[唐]般剌蜜帝译《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》卷7,[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第19册,第136-137页。即“含此咒心”“持此咒心”“依此咒心”“随此咒心”“行此咒心”“诵此咒心”等部分,共计200字整。改造之处在于“十方如来传此咒心”之前添加“乃至”二字,表示有意识的节略,而非随意摘抄或是刊印时不小心的遗漏。

Ch2360这段独特的结尾,有其重要的研究价值。笔者认为,此段结尾与宋元时期流行的“楞严会”中“满散”礼上,由“楞严头”讽诵的“咒尾末章”的文本高度雷同。所谓“楞严会”,指的是僧人在结夏安居时举行的法会。一般在四月十三日启建,七月十三日满散。为了消除魔障,僧人会设立楞严坛,每日集体念诵《楞严咒》。这种法会便称作楞严会。(26)楞严会的流程与仪轨,可参孔雁《“楞严会”小考》,《中国佛学》2015年第2期,第299-314页。一般认为,楞严会在南宋时期已经非常普遍,此风一直延续到元代。(27)王大伟《宋元禅宗清规研究》,北京:宗教文化出版社,2013年,第179页。“满散礼”,是与“启建礼”相对应的一个概念,指法会期满,众人散去。满散礼上,须由一名“有音声者”充作“楞严头”,由他来讽诵《楞严咒》。

楞严头讽诵《楞严咒》时,不仅讽诵梵文音译长达两千余字的《楞严咒》咒语正文,还包括咒语之前的“启请”“经首序引”及咒语之后的“咒尾末章”等内容。(28)[日]无著道忠《禅林象器笺》“启请”“序引”“咒心”条,蓝吉富主编《禅宗全书》第96册,第593-594页。“咒尾末章”是楞严会满散礼时,由楞严头讽诵的《楞严咒》后紧接的一段经文。日本僧人无著道忠所撰《禅林象器笺》“咒心条”总结较为全面,兹迻录如下:

忠曰:七月十三日,楞严会满散,诵《楞严经》咒后文,此为结咒心。

《敕修清规》“楞严会”云:至七月十三日,满散礼同。但楞严头唱念咒尾之末章,维那回向而散。

《备用清规》“楞严会”云:满散,楞严头须结咒心,维那宣疏,礼与启建同。

忠曰:结咒心者,所谓咒尾末章也。《莹山》《东渐》并名为佛母,无义,如下辨。

咒心文云:阿难!是佛顶光聚悉怛多般怛罗秘密伽陀微妙章句,出生十方一切诸佛。十方如来因此咒心,得成无上正徧知觉;十方如来执此咒心,降伏诸魔制诸外道;十方如来乘此咒心,坐宝莲华应微尘国。乃至十方如来传此咒心,于灭度后付佛法事。究竟住持,严净戒律,悉得清净。

忠曰:“乃至”字,越却经文贰伯(百)字。《莹山清规》所载如此。”(29)[日]无著道忠《禅林象器笺》“咒心”条,蓝吉富主编《禅宗全书》第96册,第594页。

此外,《丛林校定清规总要》卷下“建散楞严会”条亦云“满散与启建礼同,但讽咒毕,楞严头唱‘是佛顶光聚’云云。复喝摩诃了,谁(维)那回向,如启建语。乃散。”(30)[宋]惟勉《丛林校定清规总要》卷下,新文丰编审部编辑《卍续藏经》第112册,台北:新文丰出版公司,1983年,第36页。

据以上引文可知,所谓“咒尾末章”“咒心”“佛母”“是佛顶光聚”等概念,均可指代《楞严经》卷七收录的《楞严咒》之后紧接的一段起自“阿难是佛顶光聚”讫“严净戒律,悉得清净”的经文。此段经文的特色在于,与《楞严经》的文本相比,节略了“坐宝莲华应微尘国”至“十方如来传此咒心”之间的长达200字的经文,并以“乃至”二字衔接“十方如来传此咒心”,明示此处有节略。今检《莹山清规》卷下,确实记载了节略二百字经文的“咒尾末章”。(31)[日]莹山绍瑾《莹山和尚清规》卷下,[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第82册,第447页。可知无著道忠敏锐地发现了楞严会满散礼上讽诵的咒尾末章,与《楞严经》经文存在明显的差异。值得注意的是,吐鲁番出土残叶Ch2360残存的文本内容,适可与《莹山清规》《禅林象器笺》记载的咒尾末章(或称为佛母)完全对应。

此外,从尾题“大佛顶万行首楞严神咒”来看,此名称亦常见于楞严会满散礼中,如日本僧人天伦枫隐《诸回向清规式》中收录的《解夏满散疏》记载:“本寺自四月十五日就于大佛宝殿启建楞严胜会,九十日遂日上殿,同音讽诵《大佛顶万行首楞严神咒》。今当解制之辰……。”(32)[日]天伦枫隐《诸回向清规式》卷3,[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第81册,第650页。故吐鲁番本Ch2360所谓《楞严经》的“变体”,实为楞严会满散礼上,由楞严头讽诵的《楞严咒》的咒尾末章。

咒尾末章与禅林课诵有紧密的联系。咒尾末章是楞严会中出现的固定文本。楞严会则被学者认为是朝暮课诵中讽诵《楞严咒》的源头。(33)王新《课诵》,中国佛教协会编《中国佛教》第2辑,北京:知识出版社,1982年,第353-359页;圣凯《丛林早晚课诵的修订与流行》,《世界宗教文化》2009年第4期,第14-17页;释大田《中国佛教早晚课的形成》,《法光》第296期,2014年5月,第2-4版。前揭数种清规,除《禅林象器笺》外,大抵问世于南宋末至元代。(34)《备用清规》即元人弌咸撰《禅林备用清规》,成书于元至大四年(1311)。《敕修清规》即元人德辉撰《敕修百丈清规》,成书于元元统三年(1335)。《丛林校定清规总要》为宋人惟勉撰,成书于咸淳十年(1274)。《莹山清规》为日本僧人莹山绍瑾(1268-1325)所撰。《禅林象器笺》为日本僧人无著道忠(1653-1744)所撰。可知至迟在南宋末年,这种节略二百字经文的咒尾末章已经在楞严会上充作满散时讽诵之用。笔者推测,楞严会作为禅林课诵的源头,在宋元时期影响很大,故法会上沿用的包括咒尾末章在内的讽诵文本,也被视为具有一定的权威性,遂得跻身于课诵文本之列。有一个侧面的例子可兹证明。《禅林象器笺》记载,楞严会上讽诵《楞严咒》,咒后有“咒尾末章”,咒前有“启请”及“经首序引”,(35)[日]无著道忠《禅林象器笺》第十七类《讽唱门》“启请”“序引”条,蓝吉富主编《禅宗全书》第96册,第593-594页。今检《禅门日诵》,可知“启请”及“经首序引”已经成为课诵本《楞严咒》不可或缺的一部分。(36)佚名《禅门日诵》,蓝吉富主编《禅宗全书》第97册,第255-257页。与“启请”及“经首序引”性质相同的“咒尾末章”,理应成为课诵本《楞严咒》的结尾。但管见所及,《诸经日诵集要》《禅门日诵》《佛门必备课诵本》等明清以来的课诵文本,其中的《楞严咒》均无咒尾末章,与吐鲁番本迥异。为何咒尾末章会在课诵实践中逐渐被沙汰呢?笔者认为,这与课诵文本的条理化、系统化有关。晚明高僧云栖祩宏曾对当时流行的百八般之多的课诵文本加以整理,他的整理本《诸经日诵集要》成为了后世课诵文本的源头。(37)释大田《中国佛教早晚课的形成》,第2-4版。整齐体例后的《楞严咒》,反而略去了咒尾末章。这或许是由于咒尾末章被附加了满散解制之义,不宜在朝时课诵起始时出现,故而略去。上文已经提及,咒尾末章原为楞严会上满散礼时讽诵,标志着法会圆满完成,即将结束,故日人天伦枫隐甚至径称其为“解夏文”(38)[日]天伦枫隐《诸回向清规式》卷1,[日]高楠顺次郎、渡边海旭编《大正藏》第81册,第632页。,意味着此段经文的出现,标志着夏安居的期满解制。而明末以降的禅林课诵,又将《楞严咒》列为早课众多经咒之首。表示满散解制之义的咒尾末章,自然不宜在早课刚刚开始时出现,故不得不裁撤咒尾末章。这是单行本《楞严咒》与辑合多种经咒而成的《诸经日诵集要》在性质上的天然差异。

(三)正背关系

最后,由德藏吐鲁番本《楞严咒》残叶的正背关系来看,亦可作为佐证。从内容上看,背面经文亦与课诵相关。残叶的正面为印本《楞严咒》,背面为写本《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》。《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》,唐金刚智译,属于密宗经典。此经与禅林课诵亦有紧密的联系。明清以来的早课经咒,依次为《楞严咒》《大悲咒》“十小咒”及《心经》。“十小咒”为十种篇幅短小的咒语,其中第四种为《佛母准提神咒》,即是从《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》中摘出。佛教的仪轨具有很强的继承性,陈碧燕(Pi-yen Chen)曾系统梳理过汉传佛教的早晚课仪式,她甚至大胆地推测,云栖祩宏1600年纂集的《诸经日诵集要》中记载的仪轨,在宋代就已实行。(39)Pi-yen Chen(陈碧燕),Morning and Evening Service:The Practice of Ritual,Music,and Doctrine in the Chinese Buddhist Monastic Community,Ph. D.dissertation,The University of Chicago,1999,p.79.笔者虽不赞同宋代已有如此完整的仪轨,但陈氏的观点有一定的启发性,在一定范围内,可用明清以降的材料反推早期的课诵仪轨。既然明清的课诵中同时出现了《楞严咒》与《佛母准提神咒》,吐鲁番出土残叶中也同时出现了《楞严咒》与《佛母准提神咒》的母本《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》,那么吐鲁番出土残叶也很可能与课诵有关。从此组残叶的刻印或抄写顺序来看,《楞严咒》与《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》恰恰相反,意味着在实际使用时,只要念诵《楞严咒》完毕,将末叶翻折过来,即是《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》的开头,如此则极便诵读。从形制来看,残叶的正背面行数相同,均为每半叶5行,即便是写本部分,也模仿正面印本绘制上下边栏,使得此组残叶从形制上呈现出统一性。当然,背面抄写的《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》并没有使用正面印本的“牵线体”版式,这是由经咒的内容决定的。《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》中没有如《楞严咒》一般连贯绵长,且重复用字极多的咒语,故无改编为“牵线体”的必要。从使用情况看,背面写本有大量朱笔符号,表明残叶的拥有者勤于诵读,是其作为实用文本的反映。故笔者推测,残叶的正背面为一紧密联系的整体,正面为印本《楞严咒》,背面为写本《佛说七俱胝佛母准提大明陀罗尼经》,均为课诵时所用。

附带提及一下吐鲁番本的刊印时代。荣新江认为此组残叶的时代为高昌回鹘时期,(40)荣新江《王延德所见高昌回鹘大藏经及其他》,田余庆主编《庆祝邓广铭教授九十华诞论文集》,第267-272页。笔者亦赞同此观点。但高昌回鹘延续数百年,跨越唐至元数朝,具体年代为何呢?笔者推测,此组残叶应为高昌回鹘晚期的印本,时代接近中原的元代。上文已经论及,经过改造的咒尾末章附丽于《楞严咒》后,并形成固定搭配,始见于南宋末至元代的禅林清规。考虑到宗教仪式逐渐普及乃至载入清规,需要一个过程,而发端自中原的禅林仪轨输入吐鲁番,亦需要一个过程。故定为高昌回鹘晚期较为妥当。

三、结论

德藏吐鲁番出土印本佛典MIK III 100、Ch3191、Ch3647、Ch2360等四号残叶,过去往往被认为是《楞严经》卷七+科文,前贤虽然已经认识到此组残叶与《楞严经》紧密相关,但未能确定其性质。笔者推定其诵读方式,将其还原为般剌蜜帝译《楞严咒》及“咒尾末章”。从残叶呈现出的“牵线体”版式、“咒尾末章”与课诵源头“楞严会”的关系、残叶正背面关系三个维度,推断其性质应为僧人用于课诵的实用文本。

吐鲁番本残叶作为课诵时的实用文本,并非是对佛典的原样迻录,而是经过一定的改造与组合,以便更加切合实用。如对“咒尾末章”的改造便是如此,以“乃至”二字节略咒后经文二百字,使得重点突出,亦不破坏佛教义理的连贯性。此类现象在宋元时代并不稀见,如宋人苏轼抄《观自在菩萨如意轮陀罗尼》,所据底本为宋人净觉仁岳据唐人义净译本改造而成的《观自在菩萨如意轮咒课法并序》,仁岳本于咒前的“教起因缘分”节略200余字,咒后的“法化流通分”节略1000余字,对于咒语部分则完整保留。(41)吴海萍《苏轼〈观自在菩萨如意轮陀罗尼〉经抄考》,《文物》2018年第3期,第91-96页。这也对佛典研究提出了新的课题,提示我们除了比勘文字外,还需充分考虑佛教实用文本的复杂性。

高昌回鹘虽然孤悬沙漠,但其佛教文化却与中原汉地同源共振,联系极为紧密。高昌回鹘的佛教,受到汉传佛教决定性的影响,甚至可以称为汉传佛教在西域的翻版。(42)杨富学《回鹘佛教:汉传佛教在西域的翻版》,收入氏著《敦煌民族史探幽》,兰州:甘肃文化出版社,2016年,第207-238页。吐鲁番本课诵残叶的重新发现,亦可为汉传佛教影响回鹘佛教仪式提供一个生动案例。从佛教史的角度来看,此组残叶亦为研究朝暮课诵及禅林仪轨提供了实例,将有实物佐证的课诵历史前移至高昌回鹘晚期,显示了敦煌吐鲁番文献独特的研究价值,值得研究者的进一步重视与利用。