S.6348+P.4912文书的缀合及相关问题研究

杨 刚

(兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020)

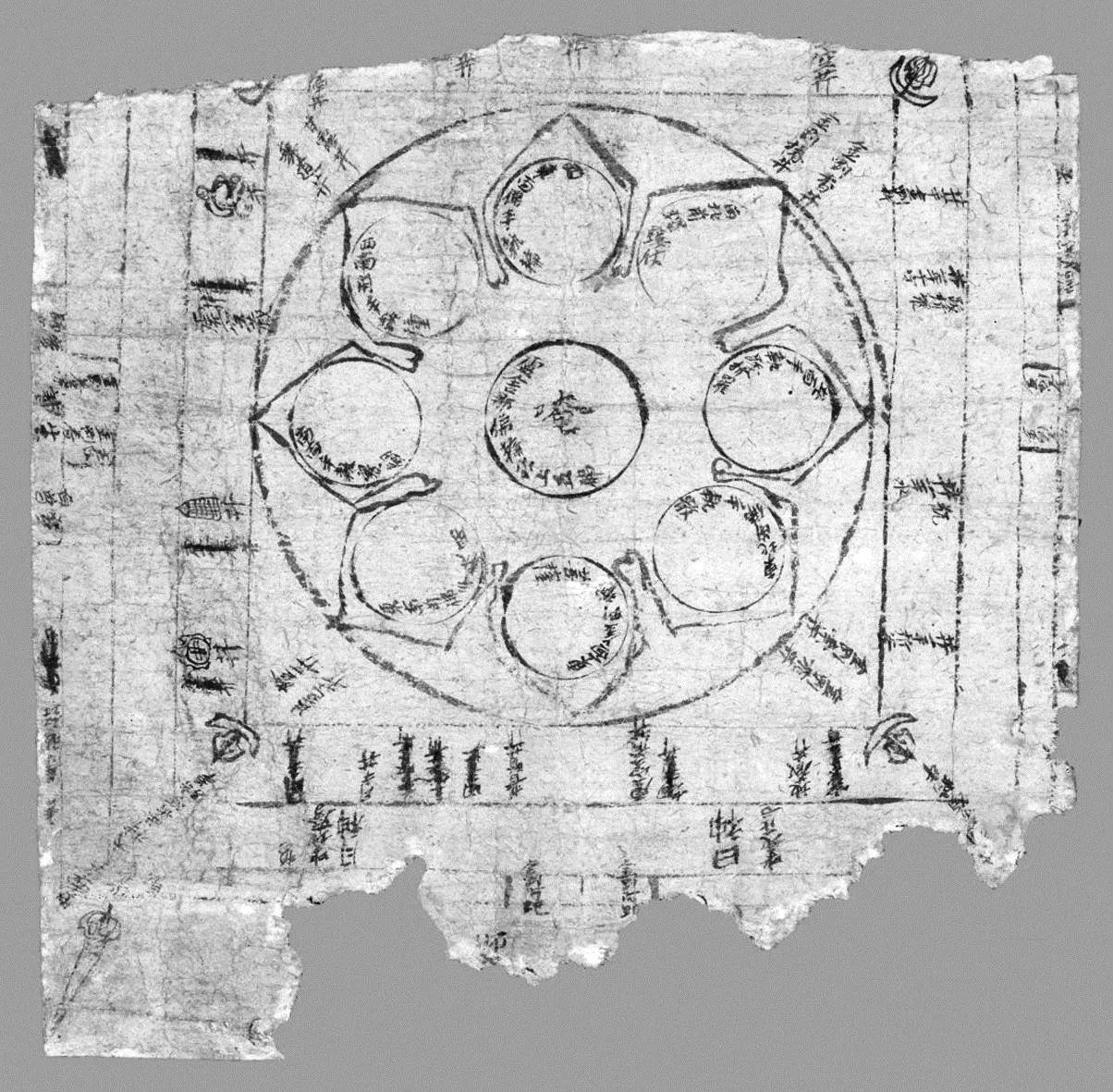

英藏S.6348号文书,正面图文结合,中心为密教坛城图样(白画曼陀罗),四周环绕佛教经呪;背面只有文字,亦为佛教经呪。该文书向为治佛教文献史、图像史之学者所重。松本荣一最早注意到该卷文书,他指出,“敦煌出土的曼荼罗中内容最为详细且有必要加以研究的,即为附图一五一纸本淡彩曼荼罗。这铺曼荼罗长不到二尺,宽二尺五寸,中央绘曼荼罗,其四周以及背面则以小字书写出数种‘陀罗尼经’,书写极为精致。纸面的一角因折痕而佚失,残存部分亦损伤不少。此铺曼荼罗的结构组成极为复杂且笔致细腻,作为唐代末期作品值得注意”(1)[日]松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅译《敦煌画研究》(上册),杭州:浙江大学出版社,2019年,第313页。。王庆菽《英法所藏敦煌卷子经目记》记其1949至1951年间于英法阅读敦煌写卷之情况,也提及S.6348号文书,“卷子翻阅一遍后,知道共有六千九百八十号,都为二百二十七盒,另有二盒为经目,未编号,当中S.6348一卷甚长,是经呪和佛图,独放一盒,盒号是二二七,为最末一盒”(2)王庆菽《英法所藏敦煌卷子经目记》,收入郑学檬、郑炳林主编《中国敦煌学百年文库·文献卷(一)》,兰州:甘肃文化出版社,1999年,第243页。,囿于彼时之条件,王庆菽未及细辨该卷所涉图文,只略言“经呪和佛图”。经过数十年的研究,在学界前贤的辛勤探索下,如今我们对S.6348号文书已有了较多的认识。该文书所涉经文,《敦煌遗书总目索引新编》记为“大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神呪经”(3)敦煌研究院编《敦煌遗书总目索引新编》,北京:中华书局,2000年,第197页。;所绘之图,沙武田认为是“密教坛城曼荼罗白描稿,也是一类特殊的图稿,主要是为在一定的现实空间布置一处坛城,系一时作法设坛用的图示,也有可能本身就是用于特殊的坛城便于个人一时供养,但仍可以说是样稿而已,并非实用坛城图。因为一处密宗修习与作法的坛城,是在一特定的空间场所设立的,要摆设各种各样的尊像与法器用物,显然在一张纸上永远达不到要求,因此藏经洞所见大量的此类绘画作品,基本上可以认为是设计稿示意图类,并无法代表真正意义上的实体”(4)沙武田《敦煌画稿研究》,北京:中央编译出版社,2007年,第31页。。

前贤学者的研究为深入了解S.6348号文书的内容、性质积累了经验、提供了线索。遗憾的是,S.6348号文书并不完整,残缺内容几达四分之一,这对全面认识该文书造成了一定的困难。近来,笔者在整理敦煌佛教符印的相关资料时蒐集到法藏P.4912号文书,(5)法藏P.4912号文书亦由正背两部分组成,《敦煌遗书总目索引新编》记为“朱绘曼陀罗(周围写陀罗尼呪)”。敦煌研究院编《敦煌遗书总目索引新编》,第329页。该文书残缺甚重,经过细致对比,该文书正可与S.6348号文书缀合。通过缀合可以发现,S.6348+P.4912号文书是一幅完整的佛教坛城式符印,该符印将坛城图样与佛教经呪相结合,认为佩带此符印即可趋吉避凶,此类符印在唐五代敦煌地区极为流行。(6)坛城式符印由坛城图样与佛教经呪结合而成。坛城为曼荼罗一词的意译。印度修密法时,为防止魔众侵入,而划圆形、方形之区域,或建立土坛,有时亦于其上画佛、菩萨像,事毕像废;故一般以区划圆形或方形之地域,称为曼荼罗,认为区内充满诸佛与菩萨,故亦称为聚集、轮圆具足(参见慈怡主编《佛光大辞典》,高雄:佛光出版社,1988年,第4400-4401页)。可见曼陀罗本有驱邪防护之功用。此外,佛教认为书写经呪将获得诸多功德。将坛城图样与佛教经呪相结合用于驱邪护身,是民众渴望得到佛、菩萨庇护的心理需求在实践领域的反映。

一、S.6348与P.4912的缀合

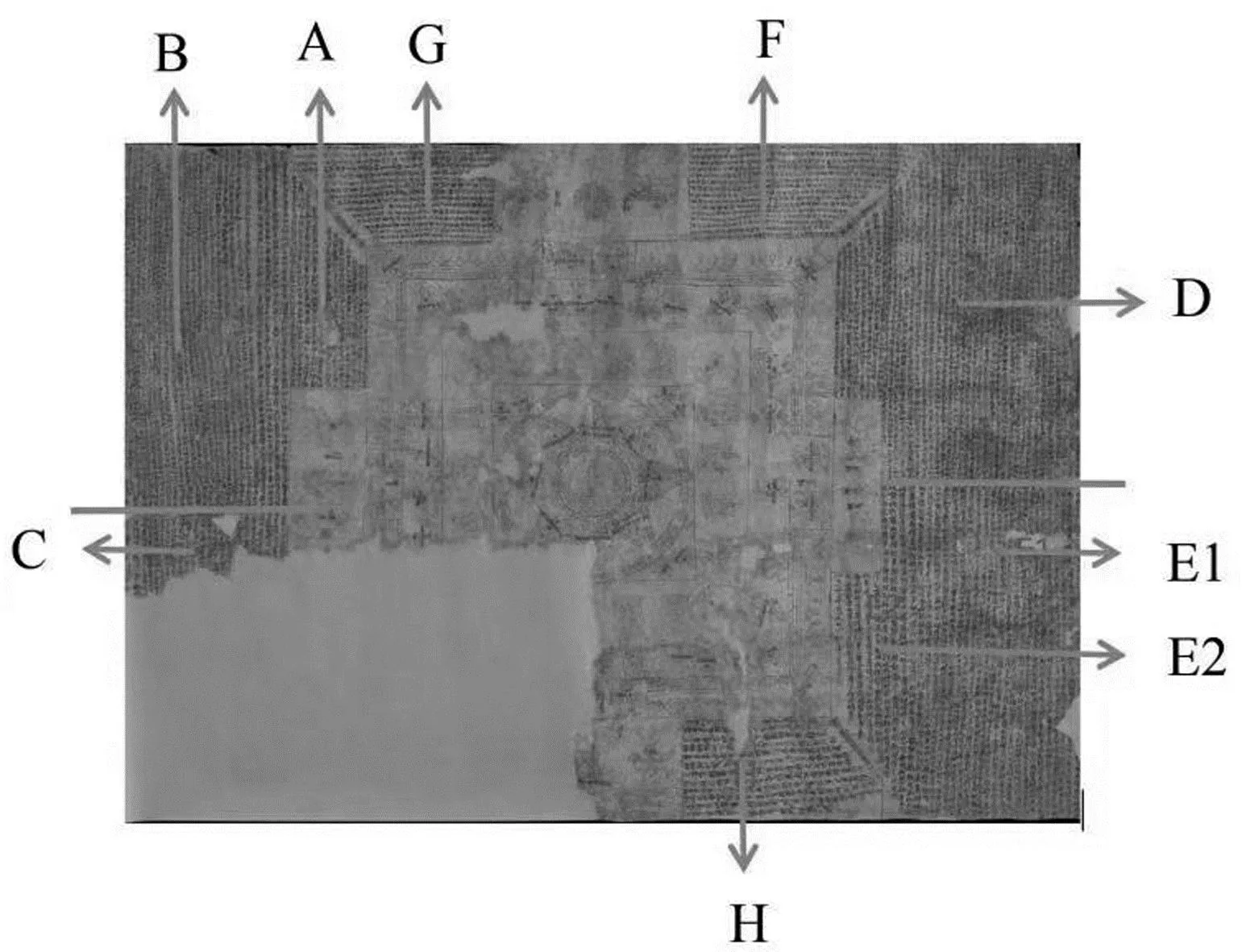

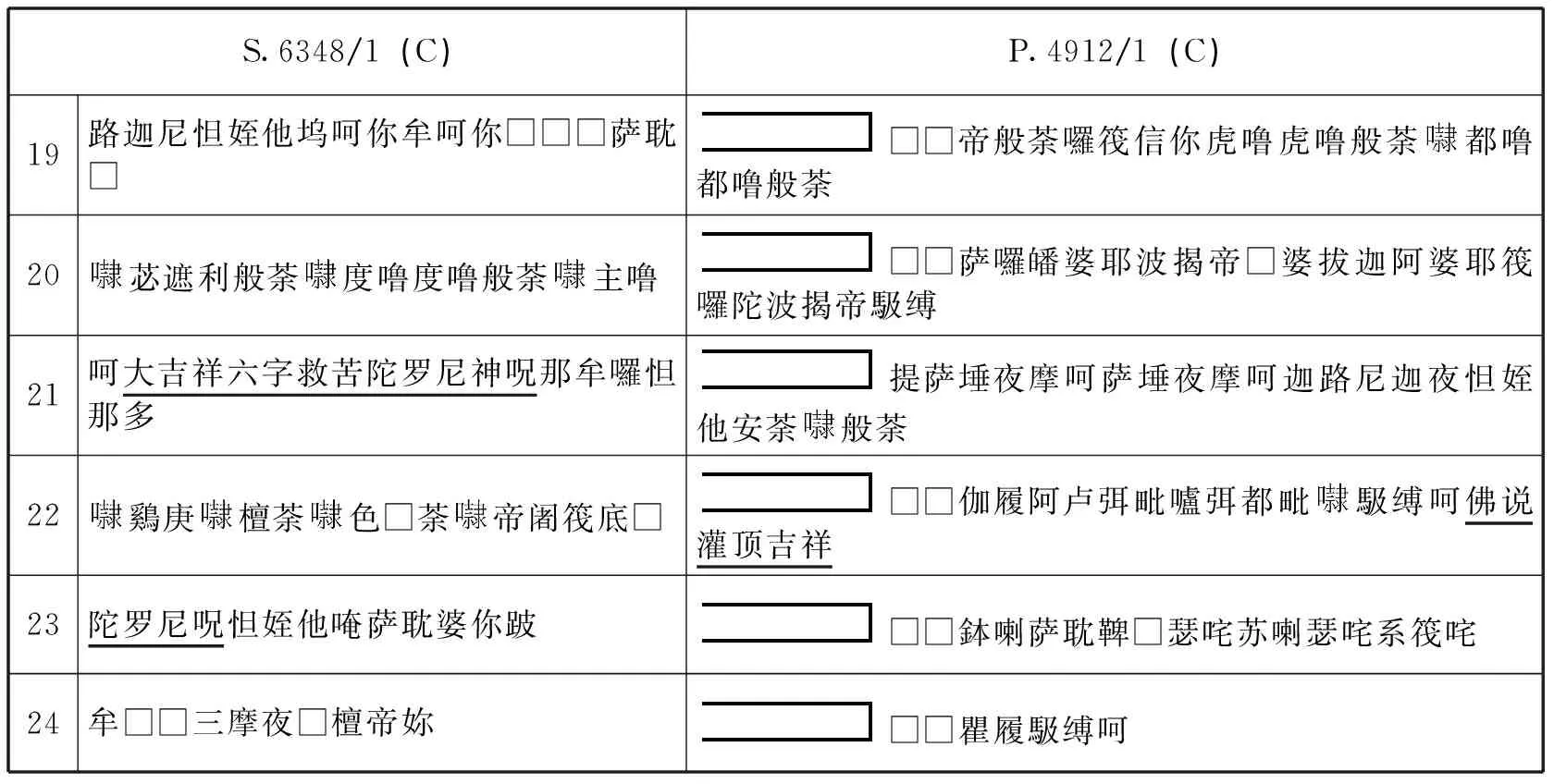

图1 S.6348/1 (图片采自IDP)

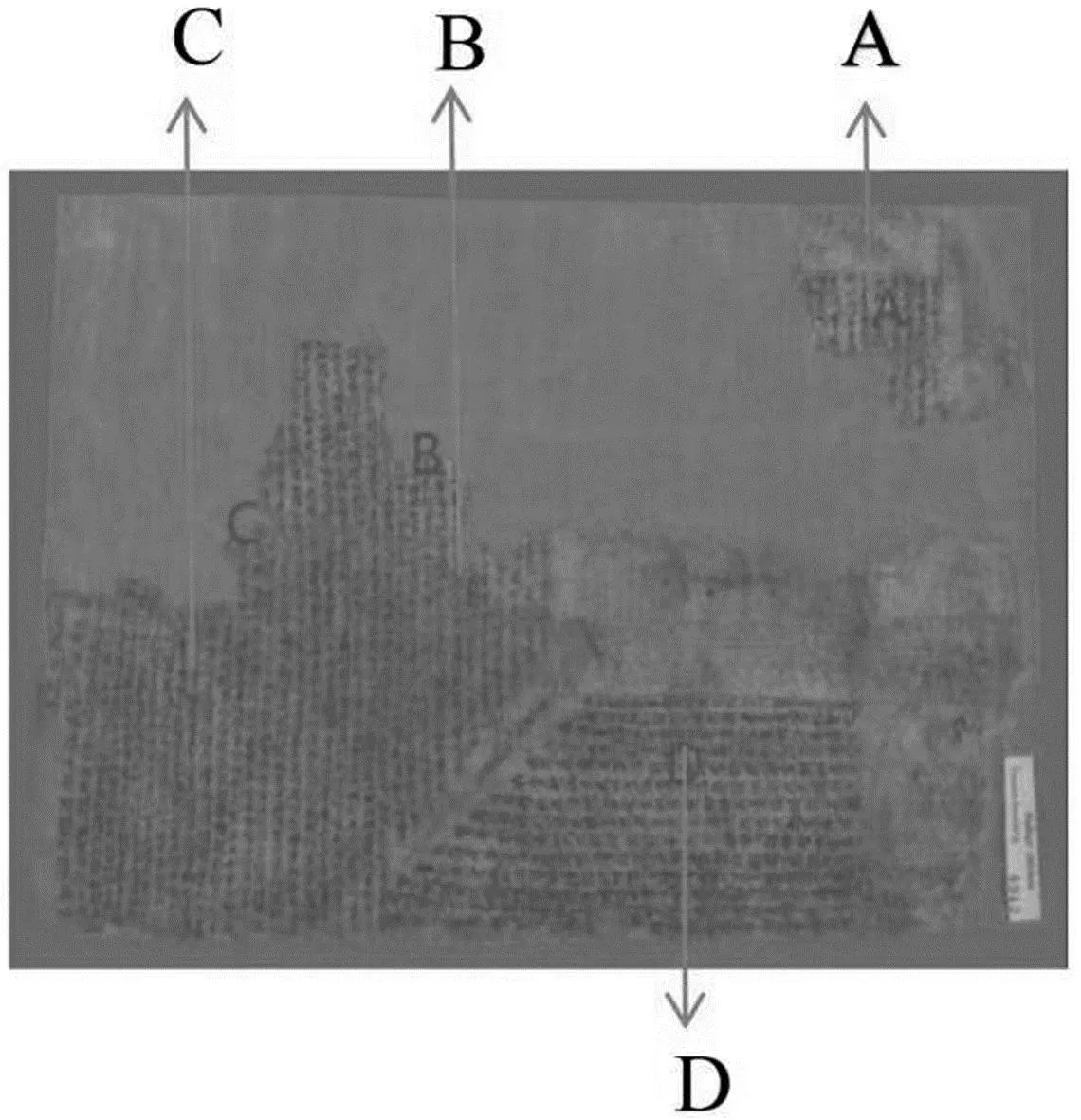

图2 P.4912/1(图片采自IDP)

如图所见,S.6348/1缺失西南一角。若将P.4912/1置于S.6348/1西南角,初看之下二者似可缀合。细究起来,二者又无法直接拼接。按照S.6348/1的整体布局,若P.4912/1要与之缀合,则P.4912/1的东北部(图中以A字母标示)应为坛城图之局部,不应为文字。经过细致的文本对比可以发现,目前所见的P.4912/1图版在拼接上存在错误。P.4912/1的A部分应挪至B处。为便于观察,兹按P.4912/1中A、B两部分的书写顺序(从右至左),将两处文字转录如下:

梳理可见,P.4912/1中A与B两处所书均为《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》根本呪之部分内容,除第4列、第5列、第6列、第10列以及第11列有文字脱落外,P.4912/1中A处文字正可与B处文字相贯通。通过文字的可连接性分析,将P.4912/1的A部分挪至B处的设想是可以成立的。

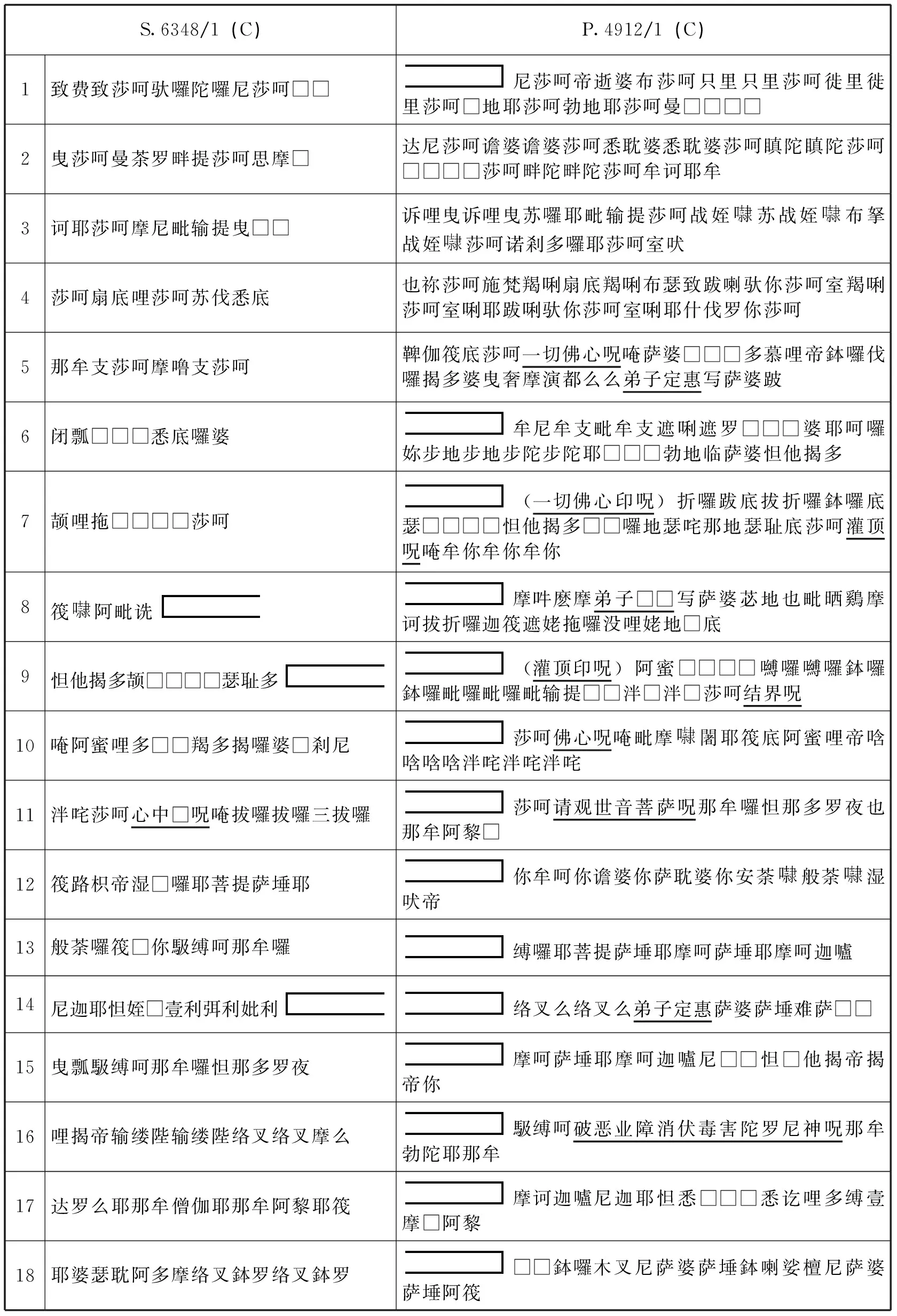

P.4912/1的A部分挪至B处后,从外部布局来看,P.4912/1与S.6348/1即可顺利缀合。S.6348/1(C)处文字与P.4912/1(C)处文字的拼合,再次为两卷文书的缀合提供了坚实的证据支撑。同样,为便于观察,兹按S.6348/1(C)与P.4912/1(C)两部分的书写顺序(从右至左),将两处文字转录如下:

表二 S.6348/1(C)+P.4912/1(C)文字转录

S.6348/1(C)P.4912/1(C)19路迦尼怛姪他坞呵你牟呵你□□□萨耽□□□帝般荼囉筏信你虎噜虎噜般荼都噜都噜般荼20苾遮利般荼度噜度噜般荼主噜□□萨囉皤婆耶波揭帝□婆拔迦阿婆耶筏囉陀波揭帝馺缚21呵大吉祥六字救苦陀罗尼神呪那牟囉怛那多提萨埵夜摩呵萨埵夜摩呵迦路尼迦夜怛姪他安荼般荼22鷄庚檀荼色□荼帝阇筏底□□□伽履阿卢弭毗嚧弭都毗馺缚呵佛说灌顶吉祥23陀罗尼呪怛姪他唵萨耽婆你跛□□鉢喇萨耽鞞□瑟咤苏喇瑟咤系筏咤24牟□□三摩夜□檀帝妳□□瞿履馺缚呵

通过表格可以看到,自第6列起,S.6348/1(C)与P.4912/1(C)拼接处文字多有残缺,但仔细比对,二者在文字上是可以贯通的。二者紧接P.4912/1(A)+P.4912/1(B)第11列之后,内容包括《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》根本呪之末段以及《随求经》的七个小呪,其中一切佛心呪、灌顶呪、结界呪、佛心呪、心中心呪之呪名尚可辨识,一切佛心印呪与灌顶印呪之呪名因纸张破损已然脱落。在随求呪之后,S.6348/1(C)+P.4912/1(C)还书写了请观世音菩萨呪、破恶业障消伏毒害陀罗尼神呪、大吉祥六字救苦陀罗尼神呪以及佛说灌顶吉祥陀罗尼呪四个小呪。

二、 S.6348与P.4912的文本内容

目前,学界对S.6348+P.4912文本内容的关注主要集中在《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神呪经》上。经过细致地文本辨识,可以发现S.6348+P.4912所书内容十分丰富,除《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神呪经》外,还写有数种彼时流行的密典、密呪。

(1)S.6348/1(ABC)+P.4912/1(ABC)

此部分内容出自敦煌十二呪本《随求经》。(7)关于敦煌十二呪本《随求经》的研究可参见伍小劼《敦煌遗书所见〈随求即得大自在陀罗尼神呪经〉异本研究》,《世界宗教文化》2019年第2期,第140-147页。伍小劼提到,“‘大吉祥六字救苦陀罗尼神呪’在伯4912号中未见,但是由于伯4912号为残破状态,原来是否包括‘大吉祥六字救苦陀罗尼神呪’现在还无法判断,详情有待考察”。通过S.6348与P.4912的缀合,可以证明S.6348+P.4912号符印具足十二呪本《随求经》中的十二个呪语。起于“在颈者若在臂者,是人能成一切善事,最胜清净”,终于《大吉祥六字救苦陀罗尼神呪》呪文之末。该部分的书写顺序以笔者所绘红线为界,先书红线之上的内容(以坛城中心菩萨顶髻为上方),即S.6348/1中B与A两部分内容。书写时将纸张倒转,由近红线处开始书写,从右至左,书至S.6348/1(A)左侧界栏处,将纸张转正,开始书写红线以下部分,即P.4912/1(ABC)+S.6348/1(C)之内容,其书写顺序也是由近红线处开始,从右至左。

(2)S.6348/1(D)+(E1)

此部分内容即为学者关注较多的《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神呪经》。该部分抄写完整,内容大体同于P.3916(8)号文书。该部分抄写顺序与S.6348/1(ABC)+P.4912/1(ABC)相同,亦以红线为界,先书红线之上的内容即S.6348/1(D),书写时将纸张倒转,由近红线处开始书写,从右至左,书至S.6348/1(D)的最外侧,将纸张转正,开始书写红线以下部分,即S.6348/1(E1)之内容,其书写顺序也是由近红线处开始,从右至左。

(3)S.6348/1(E2)

该部分紧接于S.6348/1(E1)之后,内容为《佛顶尊胜陀罗尼呪》。细校呪语内容,大体与《大正藏》第19册所收佛陀波利译《佛顶尊胜陀罗尼经》中所附的宋本呪文相同。

(4)S.6348/1(F)

该部分内容为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》的偈呪部分,始于“谁于今日成正觉?普放如是大光明,十方刹土皆金色,三千世界亦复然”,终于“广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句陀罗尼”(即根本呪)的前半部分。抄写顺序从左至右,从坛城界栏往外。需要注意的是,该部分所书的“广大圆满无碍大悲心大陀罗尼神妙章句陀罗尼”的内容与《大正藏》本差异较大,也不同于P.3920所录呪语,该神呪的文本来源尚待探究。

(5)S.6348/1(G)(内容待考)

(6)S.6348/1(H)(内容待考)

(7)P.4912/1(D)

该部分首书《佛说金刚莲花部大摧破金刚启请》,内容大体同于P.2197中所书的《佛说金刚莲花部大摧破金刚启请》。启请文后还写有《佛说大摧破金刚延寿陀罗尼真言》,真言内容与P.2197所录真言差异较大,具体文本来源尚需考证。

(8)S.6348/2(I+J+K)

此三段文字分别为:(I)《诸星母陀罗尼经》的呪语部分,始于“尔时释迦如来即便为说诸星母陀罗尼印即说呪曰”,终于主呪呪文结尾;(J)《千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神呪经》中的呪语部分;(K)《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》的偈、呪部分。

需要注意的是,K部分所书内容为《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》主呪之部分内容,及主呪之后的两段偈语和日光菩萨、月光菩萨所说的两段呪语。该部分内容应紧接于S.6348/1(F)之后。通过S.6348/1(F)与S.6348/2(K)存在的可以前后连接的关系,可以证明S.6348/1与S.6348/2确实属同一图符之内容。

(9)S.6348/2(L)+P.4912/2(E)

P.4912/2(E)应紧接于S.6348/2(L)之后,目前的割裂形态并非原貌。该部分内容较为杂乱。第1至第3列内容待考;第4至第8列所书为《十一面神呪心经》,其后书有一段偈语“稽首十方佛,真如藏海甘露门,三贤十圣应真僧,愿赐威神加念力。稀有总持□祕教,能发圆明广大心,我今随分略称扬,回施法界诸含识”,考其内容,应采自《无畏三藏禅要》;偈语之后,书有“顶礼千叶莲花殿金刚座上尊胜王”等内容,似为《佛顶尊胜加句灵验陀罗尼启请》,但与P.2197所录启请文文本差异较大,具体来源待考。

三、 S.6348+P.4912文书的性质

敦煌文书中存在若干佛教护身符,按其种类大致可以分为四类,即仿道类(模仿道教符印以神秘字符形式出现)、陀罗尼类(以陀罗尼呪为主要内容)、图像类(以神像为主)和坛城类(以密教坛城图样为中心围绕图样书写佛教经呪)。S.6348+P.4912号文书即是一张完整的、被实际使用过的坛城式护身符。

(1)S.6348+P.4912产生的文化背景

符印作为一种遮道法本为佛教所禁。在代表原始佛教、部派佛教教理的阿含类典籍中,就有佛陀禁止弟子使用符印的内容:

摩纳!如余沙门、婆罗门食他信施,行遮道法,邪命自活,或呪水火,或为鬼呪,或诵刹利呪,或诵鸟呪,或支节呪,或是安宅符呪,或火烧、鼠啮能为解呪,或诵别死生书,或读梦书,或相手面,或诵天文书,或诵一切音书。入我法者,无如是事。(8)[后秦]佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷13,《大正藏》第1册,第84页。

在大乘佛教典籍中,也不乏禁止佛弟子使用符印之内容,如《放光般若经》卷一三就提到,阿惟越致菩萨不应学呪术符书。(9)[西晋]无罗叉译《放光般若经》卷13,《大正藏》第8册,第88页。

此外,护符的制作往往需要一些特殊的、非常人所能掌握的知识,故而替他人书写、制作符印也能获得可观的经济效益,如《大乘大集地藏十轮经》即认为,刹帝利、婆罗门以符印、呪术、医术而求财是非法的,是远离正道的。(10)[唐]玄奘译《大乘大集地藏十轮经》卷4,《大正藏》第13册,第740页。在《阿弥陀经疏》中书符以求资养则被视为身邪命的一种:

邪命者此有三种:一离口邪命,不以禁呪妄说吉凶得资生具以活命故;二离身邪命,不行合药书符耕田种作及手作器得价资养;三离身口邪命,谓口不诵禁呪,身不然火及杨枝折等。(11)[唐]窥基撰《阿弥陀经疏》,《大正藏》第37册,第314页。

又,佛教符印中常常书写有佛教经、呪,对佛教而言,使用符印不仅违反禁令,还存在亵渎佛教经籍圣物的风险。唐道世《法苑珠林》即提到与佛经共同止宿会使佛经失去灵验之功:

不修内典专事俗书,纵有抄写,心不至殷。既不护净,又多舛错。共同止宿,或处在门檐,风雨虫寓,都无惊惧,致使经无灵验之功,诵无救苦之益。(12)[唐]道世撰《法苑珠林》卷17,《大正藏》第53册,第415页。

《四分比丘尼戒本注解》卷二也告诫信众不应佩带佛教符呪:

尊敬佛像谄曲心供养,藉之图利活命尚获罪报,况持像至大小便处?当更招无穷之恶报也。是故身怀护身像及经呪者,宜慎之乎!(13)释怀莹编《四分比丘尼戒本注解》卷2,收入蓝吉富主编《大藏经补编》,台北:华宇出版社,1984年,第8册,第501页。

随着佛教的发展,在大乘菩萨观、密教悉地观的影响下,大乘佛教以及密教对符印的态度发生了较大的转变,符印的使用在佛教中逐渐盛行。中古时期,中土社会翻译、编撰了大量宣传书写佩带经呪符印功德的密典,这无疑对中土社会佩带佛教符印风气的兴盛起到了推动作用。如《佛说灌顶神呪经》(14)十二卷本《佛说灌顶神呪经》实非东晋帛尸梨蜜多罗译,可能是在宋孝武帝大明元年(457)经编撰而成。相关研究参见伍小劼《〈大灌顶经〉形成及其作者考》,《华东师范大学学报》2011年第3期,第105-111页。就多次提到书写佩带经呪的功能,其卷一《佛说灌顶七万二千神王护比丘呪经》即言:

我亦复开此宝函出是章句。若有比丘带持之者所到游行善神祐助,辟除万恶魔不敢当,设有恶意自然灭亡。此大神典带持之者,如王佩剑谋贼不敢当,此大神典亦复如是,若带持者外诸恶魔,及身中五阴之魔莫不为伏。(15)[东晋]帛尸梨蜜多罗译《佛说灌顶经》卷1,《大正藏》第21册,第497页。

在宣传书写佩带佛教经呪的密典中,《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》是最为流行的,也是影响最大的。在敦煌文书遗存的佛教符印中,随求符印的数量也是最多的。该经认为书写佩带大随求符印即可获得诸佛、菩萨、天龙鬼神的护佑,成一切善事:

若能书写带在颈者、若在臂者,是人能成一切善事,最胜清净,常为诸天龙王之所拥护……带此呪者虽未入坛,即成入一切坛,与入坛者成同其行,不作恶梦重罪消灭,有起恶心来相向者不能为害,持此呪者一切乐欲所求皆得。(16)[唐]宝思惟译《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》,《大正藏》第20册,第 637-638页。

《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》也是在中土具有极大影响的密典,该经认为若众生心智惛昧无力记忆经典,通过佩带楞严神呪也可获得极大利益:

阿难!若诸世界随所国土,所有众生随国所生桦皮、贝叶、纸素、白叠,书写此呪贮于香囊,是人心惛未能诵忆,或带身上或书宅中,当知是人尽其生年,一切诸毒所不能害。(17)[唐]般剌蜜谛译《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》卷7,《大正藏》第19册,第137页。

由于佛典的大力提倡,佩带佛教经呪符印在隋唐时期民众的日常生活中也变得较为常见,敦煌遗书中就保存有若干佛教符印。

敦煌佛教符印主要有四种类型,与本文相关的坛城类符印,除S.6348+P.4912外,还有P.4519、P.4991、Pt.389、S.4960、S.5656、S.6264V、EO.1182等。这些符印有的是已经完成的,有的尚未完成。其所书内容通常为隋唐时期极为流行的密教经呪。除《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》外,还有《佛顶尊胜陀罗尼经》《白伞盖陀罗尼》《诸星母陀罗尼》《七俱胝佛母准提陀罗尼》《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼》等。此类符印,有的是单书一经一呪,更多的则是杂写多部佛经佛呪,如S.6348+P.4912以及P.4591就杂书了多种佛教经呪。

(2)S.6348+P.4912具体情况蠡测

按使用情况,敦煌佛教符印大致可分为两类,一类没有受持者姓名,一类书有受持者姓名。前者如P.4519,该符印杂写多种佛教经呪,内容庞杂,笔者对该符印进行过细致的文字梳理,发现该符印并未书写受持者姓名。佛教呪语往往在特定位置提示称名某甲,诵呪者诵至此处需将某甲替换为自己的真实姓名,这样诵呪所获之利益方能有明确之归属。与诵呪情况一样,在符印书写时,书写者往往会将呪语中的某甲替换为符印受持者的真实姓名,以期符印能够更好地守护受持者。细检P.4519文书,其中并没有将某甲替换为受持者之姓名,如该符印中的佛顶尊胜陀罗尼呪,在“跋折蓝婆伐都么么萨婆萨埵写迦耶毗秫提”一句“萨埵写”之后就按呪语原貌注有“受持者于此自称名”,据此推测,该卷符印可能并未被实际使用,而是抄经坊或符印售卖坊制作的样本,此样本便于大规模的合作抄写。

敦煌遗书中尚存有若干有署名的佛教符印,其署名方式并不统一。P.3679在符印四方边缘处四次书写“弟子陈丑定一心奉持”;西安沣西出土的陀罗尼符印也在符印边缘处写有受持者“荆思泰”之姓名;耶鲁大学艺术廊(Yale University Art Gallery)所藏一卷陀罗尼符印则在印心部分书有“受持者魏大娘一心供养”,并同时在呪语相应部分插入受持者魏大娘的姓名;P.3982则在呪语中将某甲替换为受持者幸思的姓名。与P.3982相似,S.6348+P.4912也是将呪语中的某甲替换为受持者“定惠”。从有具体受持者姓名这一现象来看,S.6348+P.4912等符印应是受持者日常使用的。

《佛说随求即得大自在陀罗尼神呪经》认为僧人可以佩带符印,并专门规定了僧人所佩随求符印的样式。但从目前所见的敦煌佛教符印所书受持者之姓名来看,这些受持者多为佛教的居士信众,尚无法断定比丘、比丘尼在日常生活中是否也使用了符印。S.6348+P.4912文书则为比丘僧人使用符印提供了有力的佐证。S.6348+P.4912中受持者姓名多为“弟子定惠”,在S.6348/1(D)《大佛顶如来顶髻白盖陀罗尼神呪经》中则出现“比丘弟子定惠”“比丘定惠”等称呼,由此可见佛教符印的使用并不局限于居士阶层,佛教的出家众为寻求佛法庇护也热衷于佩带佛教护身符印。(18)松本荣一《敦煌画研究》中收录一幅西藏文陀罗尼轮曼陀罗,其中有“比丘守恭受持”字样,亦为比丘佩带护身符之例证。参见[日]松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅译《敦煌画研究》(上册),第338页。

按制作情况,敦煌佛教符印大体上可分为自制、售卖与赠印三类。自制符印一般由受持者抄写经呪而成,此类符印布局简单,没有复杂的图样,便于制作。赠印符印多为雕版印刷品,一般由大家望族或佛教信众发愿印刷,如Stein painting 249(Ch. xliii.004)号符印印版刻于太平兴国五年(980),由李知顺施印;1985 年夏,在洛阳东郊史家湾村一座五代时期(后唐)墓葬中发现的雕印陀罗尼符印为报国寺僧知益发愿印施。售卖类符印,在中原与敦煌地区也较为普遍。(19)1994年成都唐墓出土的雕刻版陀罗尼经符印就有“[成都府]成都县龙池坊近卞印卖呪本……”字样,可见该符印即用于售卖(参见霍巍《唐宋墓葬出土陀罗尼经呪及其民间信仰》,《考古》2011年第5期,第81-93页);此外,耶鲁所藏魏大娘符印由梵文呪语与复杂图案构成,制作精美,显非魏大娘亲自自作,可能是魏大娘从坊肆购得后在相应位置添加自己姓名,使其成为自己的专属护符。本文探讨的S.6348+P.4912号符印受持者为比丘定惠,但该符印可能并非定惠亲手自作,而是由定惠购于坊肆之间,该符印就极有可能是属于售卖性质。(20)松本荣一注意到,该符印图像部分的八吉祥标识所在均附有墨书“弟子智惠愿吉祥”或“愿弟子智惠吉祥”,而文字部分的《白伞盖陀罗尼经》和其他陀罗尼经中则写有“弟子定惠”([日]松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅译《敦煌画研究》(上册),第331页注18)。此种现象似可佐证该符印并非定惠自制,而是于坊肆间购得样品在请坊肆之人为其在相应位置书写姓名,坊肆之人误书智、定,而定惠或智惠本人因文化素养不高,不识其字,也未能发现错误。

在敦煌文书中,遗留有不少坛城样图。如S.4690即一卷尚未完成的坛城图,该图已勾勒出坛城内城、中城、外城之道界,在三重之内,分别以文字提示所需绘制的图形,绘制者不必通晓佛经,依文字绘制即可;P.4991亦为一幅坛城样图,该图亦以文字提示所需绘制的图形,如有“北面手执跋折罗”“西面佛手执轮”等。这些样图极有可能就是商肆制作坛城符印的样图,熟练的绘工即可依据样图绘制坛城。S.6348+P.4912符印中心的坛城图形极为复杂,非经专业之训练,难以完成,可能也出自商肆绘工之手。(21)松本荣一注意到敦煌符印存在商业化制作的倾向,他在分析Ch.lvi.0033号符印时指出:“此护符令人感兴趣之处首先在于其以连续波状纹样描绘外缘的画法,从中表现出欲以一页纸而做成一独立护符的意图,同时可见其构成为:上方由专业画家绘出神像,而下方空栏则留给一般人自由书写,似为批量生产的结果。换言之,这是一种简便的护符笺,上有绘图,一般人可以自己书写呪文制成一个护符,或是寺院收取些许费用而将之发给信徒。其上标有书写方法,可在空栏处填入符呪而随身携带。”([日]松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅译《敦煌画研究》(上册),第437页)。敦煌S.4729与S.5666为两幅《岁星禳解符》,其制作过程与松本荣一所述相似,亦先批量制作星神图像,后在依具体情况书写符文。

图5 P.4991坛城样图(图片采自IDP)

绘制坛城图样只是坛城符印制作的第一步骤,在绘工绘完图样后,则需书手抄写经呪。通过对S.6348+P.4912符印文本内容的分析,可以推测,坛城符印经呪的抄写,有时需要多位抄手合作完成。

佛教呪语往往标示合、重、引、长、平等诵读提示,以便正确读出呪语获得呪语护持。这些标示性文字并不属于呪语的组成部分,具有署名被实际使用的敦煌佛教符印,在呪语书写时往往将此类标示性文字删除。S.6348+P.4912符印的主体部分完全删除了此类标示性文字,无一残留,但符印的背面J部分却出现了“二合”字样,本文已经论证S.6348/1(F)与S.6348/2(K)存在着可以前后连接的关系,S.6348/1与S.6348/2确实属同一图符之内容,亦即J部分不应为后来抄写。另外,从抄写情况来看,S.6348+P.4912正面较为精美,而背面抄写水平不及正面,故而本文推测S.6348+P.4912至少有两人合作抄写而成。(22)前面提及,S.6348+P.4912符印图像部分的八吉祥标识所在均附有墨书“弟子智惠愿吉祥”或“愿弟子智惠吉祥”,而文字部分的《白伞盖陀罗尼经》和其他陀罗尼经中则写有“弟子定惠”。同一符印出现“智惠”与“定惠”两种署名,似可佐证此两部分非出于一人之手。关于S.6348+P.4912符印制作的时间,尚无法确定。按松本荣一所言,该符印所绘佛像具有明显的西藏风格,(23)[日]松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅译《敦煌画研究》(上册),第315页。又S.6348(F)区域的汉字书写不同于古代汉字书写方式,该处从左至右书写,高奕睿(Imre Galambos)认为此种书写模式是受西藏文化影响的结果,(24)Imre Galambos,Dunhuang Manuscript Culture:End of the First Millennium , Berlin:Walter de Gruyter GmbH,2020,PP.139-194.综合而言,本文推测此类符印可能制作于归义军收复敦煌以后,此类符印虽主要面向汉族民众,但受西藏文化潜移默化之影响,符印制作中仍保留了不少西藏习俗。

四、小结

S.6348+P.4912并非某类坛城的设计稿,而是在日常生活中被实际使用的佛教护身符。佛教本反对使用符印,随着佛教的发展,大乘佛教以及密教对符印的态度发生了较大的转变,符印的使用在佛教中逐渐盛行。佛教符印的使用在敦煌地区也极为普遍。敦煌佛教符印大致可以分为四类,即仿道类、陀罗尼类、图像类和坛城类。S.6348+P.4912是一卷内容完整的坛城类符印,对研究佛教符印的形式、内容、制作方式等问题有重要价值。S.6348+P.4912号符印的受持者为比丘定惠,但通过对符印具体内容的分析,本文认为此符印并非由定惠亲自制作,极有可能是购自于商肆之中。S.6348+P.4912号符印表明敦煌佛教符印的使用不只局限于居士信众之中,出家比丘也热衷于通过佩带符印以寻求神力庇护;此外,敦煌地区佛教符印的制作已呈现出商业化倾向,有专门的商肆制作符印用于售卖,这说明敦煌民众对佛教符印需求之旺盛。