立教还是变法

——论康有为《孔子改制考》的主旨

马永康

学界通常认为,康有为戊戌前刊行《新学伪经考》和《孔子改制考》(以下简称“《改制考》”),旨在为变法维新提供理论依据或思想基础。(1)参见萧公权:《康有为思想研究》,汪荣祖译,北京:新星出版社,2005年,第65页;洪镒昌:《康有为〈孔子改制考〉研究》,台北:花木兰文化出版社,2009年,第3页。近年来,有学者认为两书的形式和内容与变法脱节,而康有为又声称要建构孔教,故提出其主旨是“发明孔子之学”或“创制立教”。(2)宋德华可能是最早质疑通常看法的学者。茅海建在新著中支持宋德华的观点。(参见宋德华:《近代岭南文化价值观的演变》,广州:中山大学出版社,2016年,第152-157页;《从启蒙维新到尊孔复辟——康有为政治与文化思想的演变》,北京:文化艺术出版社,2018年,第95-102页;茅海建:《戊戌时期康有为、梁启超的思想》,北京:生活·读书·新知三联书店,2021年,第53页。)由此,两书主旨是立教还是变法,成为需要澄清的问题。

在两书中,《新学伪经考》刊行时,康有为尚为一介布衣,而它的主要内容是清扫古文经学,确立今文经学,重在破;《改制考》刊行时,他已在士人群体中声名鹊起,它的主要内容是在前书基础上正面阐述其主张,重在立。此外,康有为多次言及《改制考》,这为把握其主旨提供了更多文献资料。为此,本文以《改制考》为对象,对其撰述主旨作一些澄清。鉴于目前学界对《改制考》的研究已取得不少成果,本文将不揣僻陋,略人所详,详人所略:首先,直接从较少人关注的《改制考》文本结构入手,分析其特征,以便为后续讨论提供基础;其次,梳理康有为对它的定位,呈现其主观意图;最后,就其孔教理论建构简要分析其主旨。

一、文本结构:重在立教

康有为是为文高手,不仅撰著多,而且曾给不少官员代写奏折。其撰著通常立意明确,书名和内容相照应,但《改制考》稍显例外。就书名来看,《改制考》是以考证的形式来阐述孔子改制的著述。序言即紧扣孔子改制行文。(3)康有为重视序言,认为“书必有序,以发明其意”。(姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第2集,北京:中国人民大学出版社,2007年,第310页。)康有为认为孔子是黑帝降精、拯救万民的神明、圣王、万世师和大地教主,以不忍之心制定了以太平大同为终极目标的“仁政”,主要体现在“六经”中。要落实“仁政”,需要不断因应时势改制。但孔子之道先经刘歆伪造的古文经篡乱,导致今文经学式微,再经朱熹“不知太平大同之义”而偏安于心性修养,后来失落了。他自称重新发现了孔子之道,因而与门人撰述此书,“使大地大同太平之治可见”。(4)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第3页。序简明勾画了孔子的改制思想从创立、失落到重现的图景,体现出其独特的经学史叙述方式。

与序不同,正文21卷(5)《孔子改制考》序说“为《改制考》三十卷”,与刊行本不合,原因暂不详。并非完全围绕孔子改制来展开,游离之处不少。为便于分析,以下根据内容的不同,将正文分为三个部分:

第一部分是卷一“上古茫昧无稽考”。康有为以人无法记忆六七岁前的事来类比人类历史记载,提出“‘六经’以前无复书记”(6)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第4页。,声称三代及此前的历史没有记载而无法稽考,将后来的记载统归为撰述者的推托。“六经”所载历史,是孔子托古改制的产物,而非真实历史。这成为后续托古、改制等议题展开的前提。然而,这一类比并不可靠。个体记忆与群体记忆性质有异,群体可以通过代际的承传来记忆历史;同时,书面记载也非历史承传的唯一方式,诸如古物遗迹以及他看重的口传等都可以承传历史。如“推此论而极,则不免尽疑一切古事,其弊有不可胜言者”(7)曾亦、郭晓东:《春秋公羊学史》下册,上海:华东师范大学出版社,2017年,第1317页。,将完全抹杀中国上古史。他何以使用如此强的论断?对他而言,很可能是要切断孔子与周公等的承传关系,突显孔子的空前地位,为孔子创教奠定理论基础。

第二部分从卷二“周末诸子并起创教考”至卷六“墨老弟子后学考”,以考证的形式,以创教改制为中心来重述诸子的百家争鸣。这部分虽然没有述及孔子,但有特定作用:一方面,将诸子创教改制作为时代背景来坐实孔子的创教改制。“今揭诸子改制之说。诸子之改制明,况大圣制作之孔子,坐睹乱世,忍不损益,拨而反之正乎?”(8)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第21页。另一方面,全面否定诸子学说中历史记载的真实性,以增强孔子托古的可信性。康有为的这种处理方式,与传统今文经学有一个重大分歧:传统今文经学认定唯有孔子有改制权,而他将改制权赋予诸子。这看似在倡导孔子与诸子平等,但其本意仍是独尊孔子,稍前的万木草堂讲学中就认为诸子之学出于孔子。(9)参见黄燕强:《康有为“原儒”及其经子关系论》,《暨南学报》哲学社会科学版2020年第7期。

第三部分从卷七“儒教为孔子所创考”至全书终,主要论述孔子的创教、托古、改制等议题。这部分是全书的重点,共15卷。

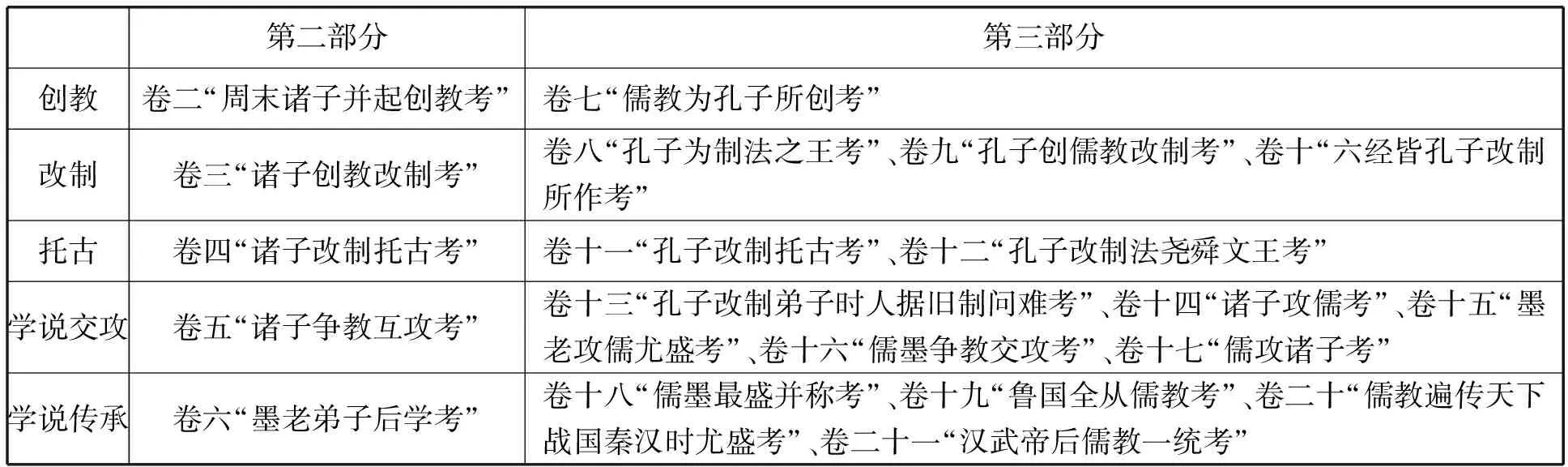

除了第一部分为全书逻辑前提之外,第二、三部分有着相似的展开逻辑:创教-改制-托古-学说交攻-学说传承(表1)。如第三部分的卷八考证孔子改制所用的名号,卷九具体展示孔子所改的制度,卷十论证“六经”是孔子改制的文本,都可归入改制。卷十三讨论儒门内部的改制问难,卷十四至十七以儒学为立足点,展现儒学与诸子学说的交攻,可归属于学说交攻。卷十八至卷二十一,梳理从儒墨并称到儒学一统的儒学传承情况。

表1 第二、三部分各卷的逻辑结构

在第二、三部分的逻辑结构中,有两个环节颇为特殊:

其一,创教。创教是首环,引领出改制等议题。康有为如此安排,是因为他断定“凡大地教主,无不改制立法也”(10)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第111页。,即创教是改制的充分条件,逻辑上涵摄改制,反之不然。但这论断并没有贯彻到全书中。有学者对全书作统计后得出:“诸子创教者有十七家,而改制者只有十六家,创教而无改制者,有子桑伯子、少正卯、子莫、陈仲子、纵横家、兵家等六家;反之,无创教而改制者,计有宋钘、尹文、慎到、惠子、邓析、林既等六家。”(11)洪镒昌:《康有为〈孔子改制考〉研究》,第77页。由此引出一个问题:创教是否为改制的必要前提?传统今文经学讲孔子改制,大多不以创教为前提,如他推崇的董仲舒、何休。而且,《我史》“光绪十八年”(1892)条载的撰写原计划也未见创教的想法。(12)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第5集,第82页。因而,创教应是其撰著时所加,而将它作为首环,恐怕是要突出创教。

其二,学说传承环节用了四卷来考证孔子学说的传承,但内容并不限定在孔子改制上,而是泛化为儒学的传承。其中,大致修习过儒学的人物都被收录,如东方朔、王充、张衡(13)参见姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第249、255、256页。等;还有诸如《诗》《易》的传承等不少内容,与改制关系不大,芜杂而松垮。

这两个环节一共七卷(含诸子部分),篇幅几占全书一半,均非阐述孔子改制所必需。这是否康有为的思维不清所致?恐非如此。如果跳出孔子改制,从其曾宣称的立教来看,它们就是不可或缺的部分。首先,创教是孔教得以成立的前提。如果孔子不是创教者,孔教就无法成立。设定上古茫昧无可稽考,就是要突出孔子的空前地位,以证成孔子创教。其次,学说传承通过引用大量史料,旨在表明孔教的历史影响巨大,国人早已在其范围内。这是立教的历史依据。后来,他就强调孔教早已为国人信奉,只需加以严密的组织化即可。

由上可见,《改制考》文本的重心是立教,而非改制。这不意味着改制不重要,改制是孔教理论的重要组成部分。特别是卷十二“孔子改制法尧舜文王考”中,明确提出“孔子拨乱升平,托文王以行君主之仁政,尤注意太平,托尧、舜以行民主之太平”(14)同上,第150页。,将君主、民主等政制与“三世”说结合,展示了改制蕴有指引社会发展的强大作用。因此,以“改制考”命名全书,似不如“立教考”更能准确概括全书内容。康有为仍以“改制考”命名,很可能是要借儒学传统中渊源颇深的孔子改制来推广其思想。改制无疑是今文经学的核心,即便在非今文经学中,孔子为万世立法的思想影响力也不容小觑。当然,他的今文经学与传统不同,如创造性地增加了托古环节,引入大量西方政制及价值,等等。而“立教考”很可能遭致更多非议,至少其“教”应激于晚清基督宗教在中国的快速传播,带有明显的宗教意味,与传统儒学扫荡鬼神的教诲不合。《改制考》偏重立教的结构安排,与康有为对此书的定位相关。

二、自我定位:在立教与变法之间游动

在现存文献中,康有为多次言及《改制考》的主旨,但有些暧昧,游动于立教与变法之间。康有为最早述及《改制考》,是1891年前后与朱一新的通信。在通信中,他言及孔子改制(15)[清]苏舆编、杨菁点校:《翼教丛编》卷6《来书三》,台北:台湾“中央研究院”中国文哲研究所,2005年。此书收有康有为致朱一新的三通书信,为姜义华、张荣华编校的《康有为全集》未录。,希望获得对方的认可和支持,却遭致朱一新“今托于素王改制之文,以便其推行新法之实”“今不揣其本,而漫云改制,制则改矣,将毋义理亦与之俱改乎”的批评(16)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第1集,第327-328页。。对此,他复信申述道:

故仆之急急以强国为事者,亦以卫教也。沮格而归,屏绝杂书,日夜穷孔子之学,乃得非常异义,而后知孔子为创教之圣,立人伦,创井田,发三统,明文质,道尧舜,演阴阳,精微深博,无所不包。仆今发明之,使孔子之道有不藉国力而可传者,但能发敷教之义,宣扬布护,可使混一地球。(夹注:非宣扬则亦不能,故今最要是敷教之义。)仆窃不自逊让,于孔子之道,似有一日之明,二千年来无人见及此者,其它略有成说。先辟伪经,以著孔子之真面目;次明孔子之改制,以见生民未有;(夹注:仆言改制自是一端,于今日之宜改法亦无预,足下亦误会。)以礼学、字学附之,以成一统;以七十子后学记续之,以见大宗。辑西汉以前之说为“五经”之注,以存旧说,而为之经;然后发孔子微言大义,以为之纬。(17)同上,第325页。

康有为直言寻求强国的目的是护卫儒教。他自称在1888年第一次上书光绪帝不达后回乡(“沮格而归”),致力于钻研孔学,悟出孔子是“创教之圣”,其道“无所不包”,并自信找到了不凭借国力而能将孔子之道传遍世界的办法——“敷教之义”和“宣扬”。“敷教之义”即按其所悟来“发明”孔教,“宣扬”则借鉴了基督宗教的传教。所提“发明”孔教的计划庞大,后来不少得到落实。其中,“先辟伪经”应指《新学伪经考》,“次明孔子之改制”应指《改制考》。值得注意的是,他在夹注中断然否认朱一新对其借孔子改制来推动变法的批评,明确提出改制无预于“今日之宜改法”,将改制与变法截然切分,但未加解释。从上下文来看,他将改制与卫教相连,归属孔教问题,而将变法与强国相连,归属于另外的行为。

康有为倡导孔子改制是否真的“无预”变法?揆诸当时实际,很可能是“真想”。理由如下:第一,1888年上书不达对康有为打击不小。他由此深知在当时等级分明的社会中,一介布衣不具备与闻政事的资格,故而“既不谈政事,复事经说,发古文经之伪,明今学之正”(18)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第5集,第73页。。上引文中强调“不藉国力”,就企图绕开政治力量,应受了上书不达的影响。即便到1897年,他声名鹊起,预感清廷必亡而无可作为,想到巴西“开辟新国”,“以存吾种”。(19)同上,第88页。在他心中,文化比国家更重要。第二,《我史》所载《改制考》的原撰著计划,意在改造经学理论。康有为自言撰著《改制考》萌念甚早:“自丙戌年(1886)与陈庆笙议修改《五礼通考》,始属稿。及己丑(1889)在京师,既谢国事,又为之。”(20)同上,第82页。括号内年份为笔者添加。1892年,他又和门人弟子一起编著。原计划是:

是时所编辑之书甚多,而《孔子改制考》体裁博大,选同学高才助编纂焉。以孔子所制之礼,与三代旧制不同,更与刘歆伪礼相反,古今淆乱,莫得折衷,考者甚难。乃刺取古今礼说,立例以括之:

一、孔子定说,以《春秋公羊》、《董氏繁露》、《礼王制》、《论语》、《孟子》、《荀子》为主。

次、三统说,孔子每立一制,皆有三统,若建子、建寅、建丑,尚白、尚黑、尚赤,鸡鸣,平旦,日午为朔,托之夏、殷、周者,制虽异而同为孔子之正说,皆可从也。

三、曰存旧,周初遗制,诸国旧俗,皆杂见于诸子,而管子最多,刘歆所采以为礼者。然可以考旧制,故次焉。

四、曰辟伪,刘歆伪撰《周礼》、《左传》及诸古文经之说,向来窜乱于诸经中者,辞而辟之。

五、曰传谬,自刘歆以后,诸儒展转附会讹传者。(21)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第5集,第82页。

原计划的目标是考证孔子所制之礼,以与三代旧制和刘歆“伪礼”分开。“立例”与刊行本分别明显:没有涉及孔子创教;强调三统,还没有明显的太平大同理想;虽有孔子托古的想法,但认为三代旧制“杂见于诸子”,可稽考;等等。从计划来看,偏于考据,学术化色彩很强,不见明显的鼓动变法之意,至少不会比刊行本多。

此外,梁启超1896年多次致信康有为说:“尚有一法于此,我辈以教为主,国之存亡于教无与,或一切不问,专以讲学授徒为事,俟吾党俱有成就之后,乃始出而传教,是亦一道也。”“不知我辈宗旨乃传教也,非为政也;乃救地球及无量世界众生也,非救一国也。一国之亡于我何与焉。”(22)丁文江、赵丰田编:《梁启超年谱长编》,上海:上海人民出版社,2009年,第39页。尽管当时康门也积极宣传变法,但梁启超明确他们“以教为主”,旨在“传教”,而非“为政”。这也可佐证在康有为心中,立教重于变法。

综上可见,康有为在未获光绪帝赏识前,深感政治上无所作为,致力于立教。《改制考》于1897年冬刊刻,它在文本结构上凸出立教,正与此宗旨相一致。

1898年初,《改制考》问世。不久,康有为意外获得光绪帝的赏识,可进呈撰著。6月,他呈递了《请商定教案法律厘正科举文体听天下乡邑增设文庙谨写〈孔子改制考〉进呈御览以尊圣师而保大教折》,附呈《改制考》的改编本。(23)参见张荣华:《康有为〈孔子改制考〉进呈本的思想宗旨》,《复旦学报》社会科学版2013年第1期。此折涉及设立孔教会、定教律、立尊孔之典、变科举等多项内容,提出变法之本在于尊崇孔子:“非尊崇孔子,无以维人心而厉忠义。此又变法之本也。”(24)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第94页。他意图借朝廷力量在全国推行孔教,使孔教建制化。对于《改制考》,他写道:

臣考孔子制作六经,集前圣大成,为中国教主,为神明圣王,凡中国制度义理,皆出焉……臣谨从孟子、董仲舒之义,纂周汉人之说,成《孔子改制考》一书,谨写进呈,敬备乙览。伏惟皇上典学传心,上接孔子之传,以明孔子之道。伏乞皇上举行临雍之礼,令礼官议尊崇之典;特下明诏,令天下淫祠皆改为孔庙,令士庶、男女咸许膜拜祭祀……(25)同上,第94页。

《改制考》是考证孔子为改制教主之作,使尊崇孔子更有依据,因而紧接其下是尊孔的具体建议。这表明《改制考》是为了立教,未明确提及与变法的关联。

《改制考》刊刻后招致了不少攻击,其中孙家鼐上奏参劾“孔子改制称王”,令“人人存改制之心,人人谓素王可作”,“导天下于乱”。光绪帝于是下发谕旨,让孙家鼐传旨给康有为,删除孔子改制称王字样。(26)茅海建:《从甲午到戊戌:康有为〈我史〉鉴注》,北京:生活·读书、新知三联书店,2009年,第534页。康有为则借光绪帝赏赐编书银的机会,呈《恭谢天恩并陈编纂群书以助变法请及时发愤速筹全局折》申辩道:“凡臣所著书,或旁采外国,或上述圣贤;虽名义不同,务在变法,期于发明新义,转风气推行新法,至于自强。”(27)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第385页。此时,他以变法来统领其撰述,《改制考》属于“上述圣贤”类,成为倡导变法之书。在此基调上,他自陈了撰著的“苦衷微意”:

即如《孔子改制考》一书,臣别有苦心,诸臣多有未能达此意者……而特著此书之苦衷微意,不敢不陈于君父之前。诚以守旧者不欲变法,实为便其私图;而往往陈义甚高,动引孔、孟、程、朱以钳人口。臣考古先圣人,莫大于孔子,而系《易》著穷变通久之义,《论语》有“夏时殷辂”之文。盖损益三代,变通宜民,道主日新,不开泥古,孔子之所以为圣实在是。故汉以前儒者,皆称孔子为改制纯儒,董仲舒尤累言之。改者变也,制者法也,盖谓孔子为变法之圣人也。自后世大义不明,视孔子为拘守古法之人,视六经为先王陈迹之作。于是守旧之习深入人心,至今为梗;既乖先圣垂教之意,尤窒国家维新之机。臣故博征往籍,发明孔子变法大义,使守旧者无所藉口,庶于变法自强,能正其本。区区之意,窃在于是。(28)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第385-386页。

与上折相比,此折明确《改制考》是要借助最大的“古先圣人”孔子倡导改制,使守旧者无所凭借。他直接将改制解释为变法,由此孔子成为“变法之圣人”,《改制考》也就变为鼓吹变法的撰著。他甚而策略性地提出:“合无仰恳天恩,将臣所著《孔子改制考》易名《孔子变法考》,抑或仍名改制考之处,伏候圣裁。”只要光绪帝做出裁断,无论名称为何,《改制考》都将获得皇权加持,一举清除相关指责。对于孙家鼐的参劾,他辩称“王”是“人臣最贵之称”,称孔子为王是“卑亵”而非尊崇,因而“实无有孔子称王之说”。(29)同上,第386页。

流亡海外后,康有为修改了两折。在修改后的《请尊孔圣为国教立教部教会以孔子纪年而废淫祀折》中,提出以孔子纪年、废淫祀等,进一步推动孔教的建制化,而述及《改制考》时说“臣今所编撰,特发明孔子为改制教主,六经皆孔子所作,俾国人知教主,共尊信之。皇上乙夜览观,知大圣之改制,审通变之宜民,所以训谕国人,尊崇教主,必有在矣”(30)同上,第98页。,重心明显在立教上。而《谢赏编书银两乞定开国会期并先选才议政许民上书言事折》则未言及《改制考》。(31)同上,第389-390页。

进入民国后,康有为都从立教角度言及《改制考》。如1913年《覆山东孔道会书》说:“惟自昔者逾冠之岁,先窥百国之书,预忧洪水之来,深虑教宗之变……不量鄙薄,负荷大教,群经注成,陈祭庚子,而以《孔子改制考》先焉。欲以孔道推四海而皆准,范千世而罔外。”(32)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第10集,第28页。1920年前致信时也说:“吾所著发明孔教之书,有《孔子改制考》、《伪经考》、《论语注》、《中庸注》、《孟子微》,又《春秋微言大义考》,又《春秋董子学》。”(33)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第11集,第118页。

从现存文献来看,康有为多数场合将《改制考》定位为“发明孔教”之作,仅在奏折中宣称是变法之书。能否简单凭借数量多寡来作判断?无疑,他的奏折摸准了光绪帝当时有志变法,但欺君是大罪,而且其极感恩光绪帝的知遇,所说应非空言。这样,如何理解其撰著主旨在立教与变法之间的游动?

三、关联立教与变法的改制

康有为在奏折中宣称《孔制考》主旨是变法时,直接将“改制”释义为变法,明确《改制考》是变法之书。而如前所述,《改制考》断定“凡大地教主,无不改制立法也”,以创教引领改制,建构起其孔教理论。为突出这一主张,他常称孔子为“改制教主”。由此,改制成为联结立教和变法的关联项,理解改制在《改制考》中的地位是理解其主旨变动的关键。

创教和改制本是可以分立的两项内容,康有为何以在《孔制考》中将它们融合在一起?这主要是因为它们各自有着不同针对性,并且都与其济世救民的志向相关。

康有为强调创教,目标是将传统儒学宗教化为孔教,以便抗衡基督宗教等在中国的广泛传播,卫护儒学。他认为教与风俗人心、国家盛衰相关:“夫天之生民,有身则采君以群之,有心则尊师以教之;君以纪纲治大群,师以义理教人心。然政令徒范其外,教化则入其中;故凡天下国之盛衰,必视其教之隆否。教隆则风俗人心美,而君坐收其治;不隆则风俗人心坏,而国亦从之。此古今所同轨,万国之道义也。”(34)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第94页。以身、心之分为基础,他将人类的需要区分为社会性的“群”与个体化的“心”。政令纲纪等用来治“群”,而教则塑造风俗人心。在此视野下,传统儒学是维系中国风俗人心的核心,也可说是中国文明的特质:“若我国以儒治国垂数千年,笃生教主,不假异地,此乃大地之所无,而吾国文明之最光远有耀者也。”(35)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第8集,第125页。但是,传统儒学当时面临着基督宗教等的激烈冲击。由于身处广东这一近代中西文化交流的桥头堡,而且不少康氏族人在基督教传播较快的广西为官,他很早就了解到基督宗教在中国的快速传播,因而对传统儒学的存亡焦虑万分。这种焦虑散见于其文中,如“臣实见数十年来,天主、耶苏各教横行中土,士民为其所诱者日多一日,寻至挟教力以割吾地、弱吾国。其患不可胜言,皆由吾士民不知自尊其教,徒借孔子为干禄之具,故圣教微而外教得而乘之。木腐生蠹,滋为可惧”(36)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第386页。。需要说明的是,他并非出于狭隘的民族主义情绪起而卫护儒学,而是基于其对所知各教的比较,尽管不一定深入和准确。他曾据阴阳之义来判分世界各教:“阳教”是孔教,特征是“顺人之情”,讲究人伦等;“阴教”以佛教为代表,基督宗教等被认为由它所出,特征是“逆人之情”,去伦绝欲等。(37)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第1集,第103页。他认可孔教,一方面与早年确立的“务致诸生于极乐世界”的志向相关。(38)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第5集,第64页。他认定人皆有去苦求乐之心,需要满足世俗之情,顺应人情的孔教自然被其作为首选的教化体系。另一方面,他认为基督宗教教义浅陋,而孔教精微,基督宗教能在中国快速传播的原因有二:教义上,基督宗教讲上帝,这对关心实际功用的普通民众具有强烈的吸引力;(39)参见马永康:《康有为的〈中庸注〉与孔教》,《中山大学学报》社会科学版2014年第4期。组织上,基督宗教“行之条理密”,而孔教“行之条理疏”。(40)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第4集,第93页。为此,他在建构孔教理论时,相应地吸纳基督宗教在传播上的优势,既为孔教引入神化孔子、鬼神等内容,以增强对民众的吸引力,又致力谋求孔教的组织化。就整体而言,他偏重教的外在功能,对宗教情感、体验等认识不足,因而其孔教理论的宗教性相对较弱。

康有为重视改制,也与其早年确定的远大志向相关。由于制度对个体的影响直观可见,他为落实志向,治学取向偏重于制度,廖平就评价他“平生专以制度说经”。(41)李燿仙主编:《廖平选集》(上),成都:巴蜀书社,1998年,第447页。在1891年前后,他与廖平在广州相晤,受到影响而转向推尊今文经学。他的经学转向,显然与今文经学关注制度,能为他提供更多思想资源相关。其中,今文经学确立了孔子素王改制的形象,而“三统”说提出孔子之制有黑、白、赤三统,需要因时而采取不同的治理方式(统),“三世”说则蕴有人类社会将从据乱、升平到太平发展的理论色彩。康有为承接这些资源,作了不同程度的发挥:以素王改制为基础,增加了孔子创教作教主等内容;而对“三统”“三世”说,早期注重阐发“三统”,因有助于突破“祖宗之法不可变”的观念,戊戌前后转向阐发“三世”,特别是与《礼运》大同结合,呈现出人类社会从据乱进至升平小康,最后进至太平大同的历史规律,同时用具体的政制、价值等加以充实,如将君主制与升平世、民主制与太平世挂钩。(42)参见马永康:《从“三统”、“三世”到“三世三重”——论康有为的思想》,《华东师范大学学报》哲学社会科学版2010年第3期。《改制考》中的改制,从序言将太平大同结合起来看,已偏重阐发“三世”。在这视域中,改制成为推动社会不断向前的动力,只要在未到达太平大同目标之前,人类社会都需要不断因时改制。改制的时效范围非常广阔,不仅包括当前变法,而且包括进至太平大同之前的所有未来时段。

康有为将创教、改制融合为孔教理论,不仅希望叠合两者的不同针对性,而且力图使两者在内部形成理论上的相互支持:孔教顺应人情,比基督宗教等更有益于安顿人心,而且孔子的教主身位也能为改制说提供理论依据;而改制以实现太平大同为终极目标,孔教因改制的嵌入而能笼罩人类社会的发展,成为世间法的极则。只有实现终极的大同太平目标后,孔教才会失去指引作用:“大同太平,则孔子之志也,至于是时,孔子三世之说已尽行,惟《易》言阴阳消息,可传而不显矣。盖病已除矣,无所用药,岸已登矣,筏当亦舍。”(43)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第7集,第188页。

在康有为的孔教理论中,立教与变法通过改制形成了一种层递式的涵摄关系:立教涵摄改制,而改制又涵摄变法。处于逻辑在先和价值优位的无疑是立教,而非变法。这由于立教涉及整套孔教理论,只要立教成功,改制自然也就连带着被接受,从而引动变法。而且,康有为重视教化的存亡甚于国家。

对此,可验之于康有为的宣传行动。在他至迟于1891年悟出孔教“无所不包”后(44)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第1集,第325页。,对其所悟颇为自信,但也深知任何理论要发挥力量,需要以获得大众认同为前提,至少形成某种程度的共识。这离不开宣传。在前引致朱一新信中,他明确提出使孔子之道“混一地球”需要具备两个条件——“敷教之义”和“宣扬”。在《改制考》未刊行前,他及其弟子已展开宣传,不失时机地利用办会、出版刊物等形式进行,引发出不少负面效应。如1896年初在《强学报》倡导孔子纪年,即属于孔教理论的体现,这也成为《强学报》被迫停刊的原因之一。《改制考》的刊行,以文字形式确立了孔教理论的总纲,后续只是进一步深化和拓展。这更是大致落实了“敷教之义”的需要,因而他更加偏重“宣扬”,争取立教。这也是他获得向光绪进呈撰著的特权后,即迅速呈送《改制考》,目的是要借助政治力量来立教。尽管他们当时也在力促变法,但对他而言立教无疑重于变法,念兹在兹的是立教,没有虑及《改制考》会对变法产生不利的负面效应。(45)参见贾小叶:《戊戌时期学术政治纷争研究:以“康党”为视角》,北京:社会科学文献出版社,2017年。如翁同龢本来支持他的变法主张,但因读《改制考》而予以拒斥。

明晰了立教、改制和变法的涵摄关系后,就可以明了立教与变法并非非此即彼的对立关系,而康有为对《改制考》定位的游动,均非空言,只是因时强调不同的部分。当他主动进呈时,强调立教,偏重整体;而受参劾而申辩时,强调变法,偏重改制。他否认朱一新的批评,是因为“今日之宜改法”属于当前,只是改制时效范围内的一个时段,两者不能等同。一旦将两者等同,无疑缩窄了改制的时效范围,使孔教无法笼罩人类社会的发展。当然,那时的他,立教意图无疑更为强烈。

此外,尽管《改制考》所提出的孔子所改制度极其有限:“若冠服、三年丧、亲迎、井田、学校、选举,尤其大而著者。”(46)姜义华、张荣华编校:《康有为全集》第3集,第111-112页。这些显然不是维新派变法的基本诉求,因而它无法充当具体的变法纲领。但这似乎不能抹杀它对变法的指引作用,因为它明确提出因时改制,具有破除顽固派“祖宗之法不可变”的功用,同时也表明人类社会需要不断进化。他在奏折中倡导振兴商务、设立京师大学堂等举措,体现了中国社会需要不断向前发展的思想。就此而言,《改制考》无疑为戊戌变法提供了思想和理论基础。