两种不同手术复位固定顺序对三踝骨折患者术后踝关节稳定性及踝关节功能恢复的影响

张嘉煜,蔡叔萍,林贤考

踝关节是人体主要承重关节之一,当受到强应力作用,如高空坠落、猛烈撞击或高强度运动时易出现踝关节骨折移位[1]。三踝骨折是外踝、内踝、后踝同时骨折的类型,常伴有内外侧副韧带及下胫腓韧带损伤,踝关节稳定性受到严重影响,骨折情况通常较为严重[2]。切开复位内固定是临床治疗三踝骨折的重要术式,能提供严格的解剖对位和稳定的内固定,患者能进行早期功能锻炼,促进骨折愈合[3]。但由于踝关节结构和功能较为复杂,出现损伤后损伤类型和程度也较为复杂,在行切开复位内固定手术治疗时,往往由于手术操作空间有限、骨块相互嵌插、筋膜牵拉等原因增加手术难度,影响骨块复位固定效果[4]。术中不同复位内固定顺序对于骨块复位固定效果也会有一定差异,目前有外踝-后踝-内踝、后踝-外踝-内踝等顺序,但临床对于选择何种顺序还存在争议。为了寻求更为合理的复位内固定顺序,本研究分析了外踝-后踝-内踝、后踝-外踝-内踝对三踝骨折患者术后踝关节稳定性及踝关节功能恢复的影响,现报道如下。

1 资料与方法

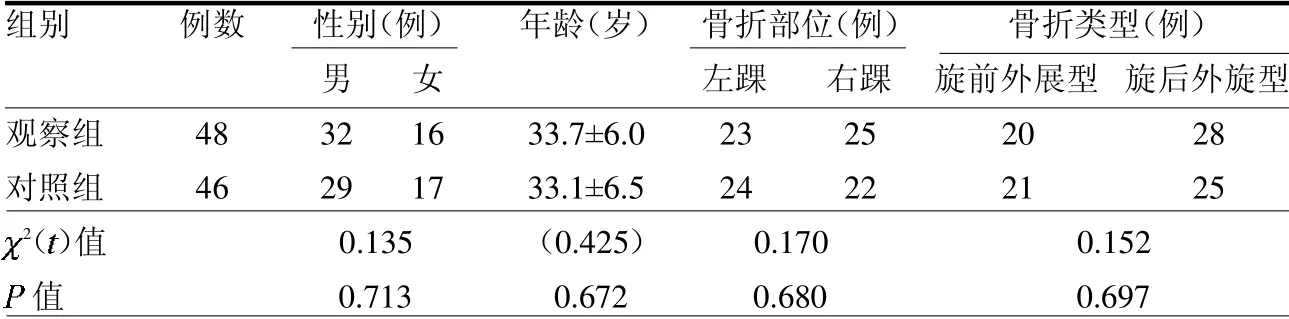

1.1 一般资料 回顾性选取2019年6月至2020年6月宁波市第六医院收治三踝骨折患者94例,按照不同手术复位固定顺序分为观察组(48例)和对照组(46例)。纳入标准:(1)符合《骨科学》[5]中三踝骨折临床诊断标准,并经过X射线影像学检查确诊为外伤性新鲜三踝骨折者,且均为闭合骨折;(2)单侧患肢骨折,并接受切开复位内固定治疗;(3)年龄≥18岁;(4)骨折至就诊时间≤3 d;(5)临床资料完整。排除标准:(1)开放性、病理性骨折;(2)合并风湿性、痛风性、化脓性关节炎等关节疾病;(3)合并骨质疏松;(4)合并复合性骨折或代谢性骨病;(5)骨折断端严重粉碎,复位维稳困难;(6)妊娠及哺乳期女性。两组患者一般资料差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 完善术前检查,停用阿司匹林类药物1周以上,评估患者身体状态,术前6 h禁饮食,术前半小时预防性应用抗生素。

观察组按照外踝-后踝-内踝的顺序行复位内固定。取侧卧位,行腰麻,腓骨后外侧入路,切开皮肤、浅筋膜、深筋膜各层组织,注意保护腓肠神经、腓浅神经,暴露骨折块,解剖对位外踝,钉入螺钉。暴露后踝骨折,整复后用克氏针暂时固定,钻孔后拧入拉力螺钉固定后踝。C臂机透视后选用重建钢板固定,以内踝作为中心,作内侧弧形切口,暴露三角韧带和内踝,复位后拧入加压螺钉,骨质缺损处填充英国百赛骨粒。X线机透视踝关节结构正常后,修复关节囊及撕裂的韧带,关闭创面,放置引流条。对照组按照后踝-外踝-内踝的顺序行复位内固定,操作同观察组,通过腓骨后外侧入路,首先完成后踝的复位固定,然后固定外踝,最后固定内踝。

两组术后患肢给予中立位石膏外固定,在此期间行足趾屈伸活动,术后应用抗生素1~3 d,同时给予消肿、接骨药物治疗。术后4~6周拆除石膏,行踝关节屈伸功能训练。术后每个月行踝关节X线片检查,确定骨折愈合情况,8~12周取出固定下胫腓的螺钉,负重行走,并加强踝关节功能锻炼。术后8~12个月行内固定取出手术。

1.3 观察指标比较 两组围术期指标(手术时间、术中出血量、后踝复位次数、住院时间)、骨折愈合情况[骨折愈合时间、骨折愈合评分系统(RUSS)评分]、术后4周疼痛及肿胀程度[视觉模拟评分(VAS)]、术后3个月踝关节活动度及术后3、6、12个月踝关节稳定性及功能恢复情况(Biard-Jackson踝关节评分系统)。

1.4 统计方法采用SPSS 24.0软件处理数据,计量资料以均数±标准差表示,采用t检验;计数资料采用2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组围术期指标比较 两组住院时间差异无统计学意义(P>0.05),观察组手术时间、术中出血量、后踝复位次数均低于对照组(均P<0.05),见表2。

表2 两组围术期指标比较

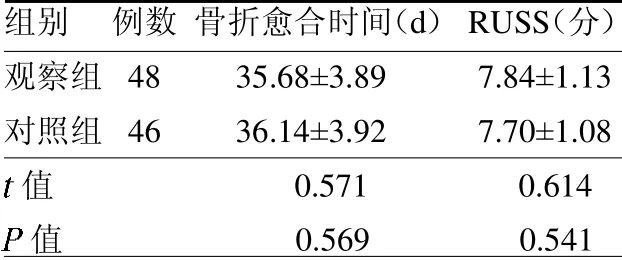

2.2 两组骨折愈合情况比较 两组骨折愈合时间、术后6个月RUSS评分差异均无统计学意义(均P>0.05),见表3。

表3 两组骨折愈合情况比较

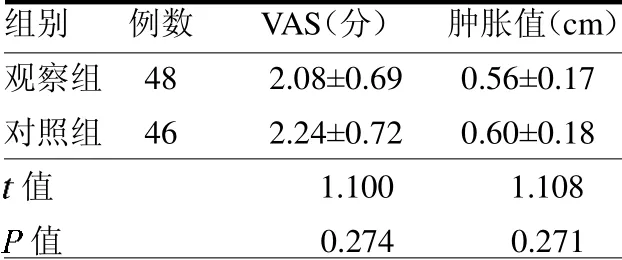

2.3 两组VAS评分、肿胀程度比较 术后4周,两组VAS评分、肿胀值差异均无统计学意义(均P>0.05),见表4。

表4 两组疼痛及肿胀程度比较

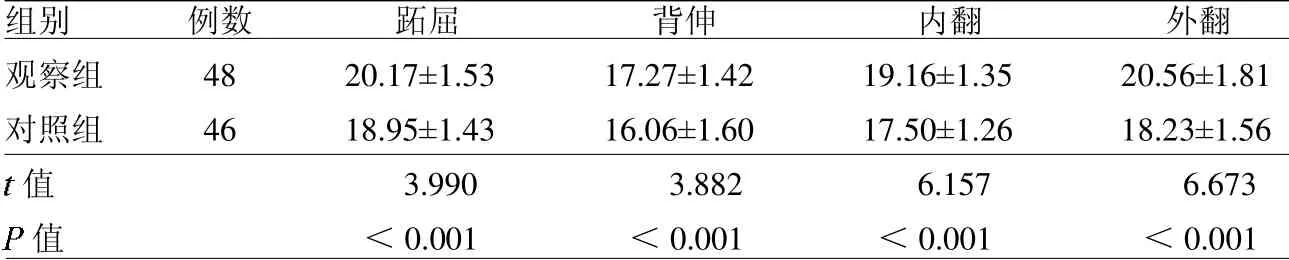

2.4 两组踝关节活动度比较 术后3个月,观察组踝关节活动度均明显高于对照组(均P<0.05),见表5。

表5 两组踝关节活动度比较 °

2.5 两组踝关节稳定性、功能恢复情况比较 术后3个月,观察组踝关节稳定性、功能恢复评分均高于对照组(均P<0.05);术后6、12个月两组踝关节稳定性及功能恢复评分差异均无统计学意义(均P>0.05),见表6。

表6 两组踝关节稳定性、功能恢复情况比较 分

3 讨论

踝关节是人体负重最大的屈戌关节,有复杂的解剖结构及生物力学机制,因此是骨折好发部位,且骨折程度往往较为严重,并伴有周围软组织损伤[6]。对于三踝骨折患者,保证骨折断端的解剖复位和恢复踝穴间隙正常宽度能够有效恢复踝关节稳定性,并改善患者踝关节功能[7]。目前三踝骨折的复位固定顺序不尽相同,合理的骨折复位顺序对于减少手术操作难度、缩短手术时间等具有重要作用。

本研究就外踝-后踝-内踝、后踝-外踝-内踝两种固定顺序的效果进行对比,结果显示,两组住院时间、骨折愈合情况、术后疼痛、肿胀程度及术后6、12个月踝关节稳定性及功能恢复评分差异均无统计学意义,说明两种顺序的临床疗效存在一致性。而观察组手术时间、术中出血量、后踝复位次数均明显低于对照组,提示外踝-后踝-内踝复位固定顺序能够缩短手术时间,减少操作难度和术中损伤。外踝是维持踝关节完整和稳定的主要结构,优先建立外侧柱能够保证踝关节稳定度,便于后续手术顺利进行,也使手术更为方便,降低踝关节不稳导致的创伤,进而缩短手术时间,降低术中出血量[8]。而对照组应用的后踝-外踝-内踝方案最先处理最难复位固定的后踝,此时尚未处理下胫腓后韧带,其牵拉力可能影响手术进程,延长手术时间并增加出血量。另外,先重建外踝能够使后踝和内踝的复位更为准确,提供标尺作用,因此后踝复位次数较少。三踝骨折后,外踝骨折会产生外旋应力,导致胫腓后韧带牵拉,这是韧带损伤和后踝骨折的主要原因,从解剖结构上来看,后踝骨折块是胫腓后韧带从胫骨附着点撕脱并附着到外踝,因此外踝移位时间早于后踝骨折块发生时间,当先固定外踝时,能够放松胫腓后韧带,利于后踝骨折块复位,保证复位效果[9]。甚至有时由于下胫腓后韧带的牵拉和支撑作用,外踝骨折的精确复位可以使向近端移位的后踝有一定程度的回位,因此先复位固定外踝,利用外踝的挤压及下胫腓后韧带牵拉力的消除,促进后踝骨折复位并维持[10]。

本研究中,观察组术后3个月踝关节活动度、踝关节稳定性及功能恢复评分均明显高于对照组,提示外踝-后踝-内踝的复位固定顺序对于术后早期踝关节的稳定性和功能恢复具有更好作用。这与复位并固定外踝能够及时回复骨折导致的肢体短缩,显著改善踝穴正常间隙、距骨稳定性具有密切关系,踝关节固定效果和稳定性较好,利于患者术后早期关节功能锻炼,进而促进早期关节功能恢复[11]。

综上所述,外踝-后踝-内踝、后踝-外踝-内踝两种不同手术复位固定顺序均可有效治疗三踝骨折,远期疗效均较好,但外踝-后踝-内踝复位固定顺序能够更容易复位并固定后踝,缩短手术时间并降低手术难度,出血量少,术后早期功能恢复更好。但本研究作为回顾性分析,纳入样本可能存在偏倚,对于得到的结果还需前瞻性、大样本的研究进行深入分析,以验证本研究所得结果。