解剖课

——评马修·巴尼的《悬丝》系列

[美]阿瑟·丹托 Arthur Danto

译者:王杉 Translated by Wang Shan

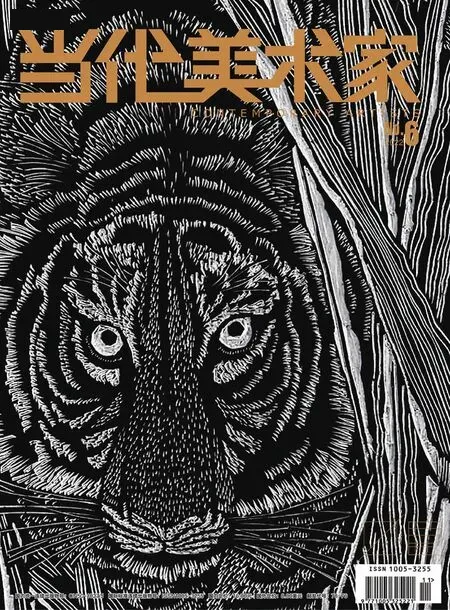

1.马修·巴尼,《悬丝5》(剧照)

2.玛蒂·多米尼森排列葡萄

3.玛蒂·多米尼森手持气球奔跑

文献说明:《解剖课——评马修· 巴尼〈悬丝〉系列》(The Anatomy Lesson,Matthew Barney’s Cremaster Cycle)是美国哲学家阿瑟·丹托(Arthur Danto)发表于2003年5月5日出版的《国家》(The Nation)杂志的评论文章。2003年2月21日至6月11日,纽约古根海姆博物馆(The Guggenheim Museum)策划了马修·巴尼《悬丝》系列的展览,除了放映这个系列的五部影片,还展出了他为了这个系列而创作的摄影、绘画、雕塑、装置作品等。阿瑟·丹托于2003年4月观看了展览并撰写这篇文章。《国家》周刊致力于发表与美国政治、文化有关的评论文章,鼓励读者为社会正义和平等发出声音。阿瑟·丹托是《国家》杂志艺术栏目的长期撰稿人,在文章中,他从“悬丝”一词的生理解剖学涵义入手,对马修·巴尼的《悬丝》系列进行了分析,重点分析了影片中的空间、影像符号与人类生理间的联系,以及影像文本背后的文化内核等。丹托阐释了五部影片可能被观众忽视的、或难以被观众理解的深层意义,以及他个人对这五部电影的个人喜好。

马修·巴尼(Matthew Barney)的“悬丝”(Cremaster)系列由五部主题相关的影片组成,这种做法与瓦格纳(Richard Wagner)的《尼伯龙根的指环》系列很像(后者由四部叙事相关的歌剧组成)。巴尼为影片的场面调度(mise en scène)精心设计了许多雕塑,纽约古根海姆博物馆在2003年6月14日前,用大多数展位展出了这些作品。博物馆自身也与《悬丝》系列的影片发生了内在关联,不仅体现为其中的一部影片取景于博物馆的馆内空间,还体现为五部影片与博物馆内由五条上升曲线组成的“螺旋式”结构存在符号上的相似。在博物馆里,每段斜坡上展示的物品都对应影片中的特定道具。这些物品不仅通过电影获得意义,它们通过主角接连登上斜坡而获得展示的先后顺序,也对应着这个系列作品的整体叙事。

瓦格纳设计了拜罗伊特节日剧院(Bayreuth Festspielhaus),将其作为展现他毕生作品的经典剧场。人们通常认为,在拜罗伊特观看《尼伯龙根的指环》演出的体验,同样是该系列作品独特且不可或缺的组成部分。马修·巴尼同样在其作品中的关键段落,对古根海姆博物馆进行了利用与再建构[博物馆由弗兰克·劳埃德·赖特(Frank Lloyd Wright) 设计]。因此,古根海姆博物馆与节日剧院不同(后者不介入《尼伯龙根的指环》的作品叙事),它确为《悬丝》的组成部分,这也为巴尼在欧洲的“信徒”提供了去纽约“朝圣”的特殊理由。他们或许早就看了巴尼在科隆或巴黎的展览,但似乎只有在纽约才能体验到属于《悬丝》且作为装置艺术的古根海姆博物馆,这无疑让古根海姆在三个场馆中脱颖而出。我的一位北欧友人提出了巴尼“信徒”的一致困惑:“马修·巴尼是不是这个时代的毕加索或达芬奇?”

我认为,他应该成为当代的马修·巴尼,使用其前辈无法获得的艺术资源,孕育我们所处时代的全部视觉艺术,这就够了。《悬丝》运用了表演艺术、音乐、电影、舞蹈、装置、雕塑及摄影的综合作品,巴尼本人不仅是它的导演与剧作者(dramaturge),也是一位运动能力卓绝的演员,因而他才能胜任多个角色对体能的要求。此外,他的作品揭示了这一时代特有的症结,这一点在《悬丝》中大概体现为所谓的“性别的形而上学”(metaphysics of gender),他对“悬丝”一词的使用也暗示了这一点。

胚胎的成长过程会出现性别不甚明晰的阶段。无论女性还是男性,我们发育时都会历经一个短暂的雌雄同体时段。这种性别不详的阶段提出了“性别二分”之外的情形,这对受女性主义影响的那代人来说尤具说服力。

巴尼选择这块肌肉的原因实则与“起与降”(poetic of ascent and descent)相关。“起与降”在巴尼出演的四部《悬丝》中具有隐喻色彩。巴尼并未在《悬丝1》出现,但其中的两艘古德伊尔飞艇(Goodyear blimp)或可被视为我们在性发育过程中,性别未知时期的符号表征。巴尼饰演的角色在《悬丝3》于克莱斯勒大厦的电梯井登上爬下,在《悬丝5》于匈牙利国家歌剧院[1]舞台拱门的周围攀爬,在《悬丝4》中则在一个充满着符号意涵的地下通道中匍匐。

古根海姆内部的螺旋结构使“起与降”变得更容易实现,也是巴尼在《悬丝3》中上行旅程的第二站。博物馆楼体因在《悬丝》中具有的特定功能,成功避免让自己落入“是展览空间还是展览物”的讨论。但我们若脱离《悬丝》来审视这座建筑或其中的物体与影像,会发现这些物无法以艺术品自居。古根海姆博物馆会在彼得·刘易斯礼堂(Peter Lewis Auditorium)进行影片部分片段的日常放映,在每周五则为那些精力充沛的观众放映《悬丝》全集。这是一段不寻常的体验。即使《悬丝》的五部影片不都是成功的,我们也无法否认这是一部非凡的系列作品。

我承认自己在观看《悬丝3》时一度失去了耐心。它是该系列作品的最后一部,足足有3个小时,观看过程让我极度疲劳。我受到一些片段的困扰,也始终不清楚《悬丝3》乃至整个系列所呈现的折磨(ordeal)的意义。

4.对吉尔摩死后生活的幻想

5.《悬丝3》中古根海姆博物馆的螺旋结构

有观点认为这个影片系列“再现了一种纯粹的潜能”,我认为它指涉的是人类性别身份还未确定的阶段。《悬丝1》实则歌颂了女性气质,影片有两个女性主角:一位女性表演者和一群女舞者(她们可被视为一个整体)。影片中人物的行为十分梦幻,这与《悬丝》的许多镜头片段一样,让我想起玛雅·黛伦(Maya Daren)的超现实主义电影。《悬丝》的女主角藏于一张铺满葡萄的桌下,飞艇内舱似乎正被一群身着制服的漂亮女人看守。桌下的女人在历经多次尝试后,成功在上方的桌布开了一个洞,并透过洞口扯下一串串“禁果”。桌下女人的扮演者是玛蒂·多米尼森(Marti Domination),一位如假包换的名人。我在网上查找了她的信息,发现她是“多米尼森之屋”(The House of Domination)的舞者。[2]尽管玛蒂·多米尼森从外表看来是女性身份(身着白色制服与高跟鞋,留着一头夸张的发型),但网站上关乎其真实性别的信息其实模棱两可。我认为,不论玛蒂·多米尼森在现实中的真实性别为何,她在影片中在扮演一位女性。她所具有的性别未明的光晕,正是巴尼让她扮演这个角色的原因。

《悬丝1》分为两部分:玛蒂·多米尼森将葡萄在地板上按一定意涵的形式排列,歌舞队同时在飞艇下的露天橄榄球场排出巴斯比·伯克利(Busby Berkeley)式的队形。球场上覆盖着蓝色的人造草皮,舞者伴随着缓和且动人的音乐移动,这一幕就像20世纪30年代的歌舞片。影片有一幕让人振奋:歌舞团的一员(玛蒂·多米尼森)双手各持一只古德伊尔飞艇形状的气球,奔跑着穿越橄榄球场。镜头反复交错于葡萄与舞女、艇舱与橄榄球场之间,之后影片结束。影片的所有评论都夸张地调侃其媚俗,这也让影片被赋予真实感。

如果《悬丝1》是称颂理想化女性气质的赞歌[歌颂美、音乐、舞蹈以及由莫罗·伯拉尼克(Monolo Blahnik)设计的礼服与舞鞋],那《悬丝2》则是一首风格鲜明的民谣,吟咏着强烈的男性气概。《悬丝2》的男主角是加里·吉尔摩(Gary Gilmore),由蓄须的巴尼出演。影片中的人物行为同样如梦境一般。加油站发生的抢劫和谋杀在沉默中展开(在服务员被子弹射穿头部、倒地而死的场景中,观众可以透过窗户看见古德伊尔的标志)。吉尔摩身着囚犯的条纹上衣,对他的处刑场景被象征性地设计为一场竞技表演。幻想中,他因驯服一头跃起的公牛而死,他的死后生活被呈现为男女牛仔跳起得克萨斯舞步的画面。这些镜头极具诗性且富有力量,正如影片临结尾处神秘的闪回镜头。在镜头中,吉尔摩的祖母(来自爱德华七世时代的腰身纤细的美人)与哈里·胡迪尼(Harry Houdini)在那个时代的一座巨大的展厅交谈。胡迪尼由诺曼·梅勒(Norman Mailer)饰演,他是《刽子手之歌》(The Executioner’s Song)的作者。梅勒-胡迪尼(Mailer-Houdini)进行了一场演讲(这种形式很少出现于该系列影片),诗性地描述他是如何从水下锁住的盒子中逃生。他谈到如何与锁合为一体,如何“发生了一场真正的形变”。尽管我们被囚的性质始终在发生变化,通过形变逃生仍是整部作品的主题。

在我看来,《悬丝2》是该系列影片中实现得最为充分的,但《悬丝3》则难以卒读。卡尔文·汤金斯(Calvin Tomkins)在《纽约客》(The New Yorker)中写道:“大概只有迪克·切尼(Dick Cheney)这样的人,才能在观影过后,不带一丝自我怀疑地离开影院。”当他想要“离开影院”时,就已然揭示了这部电影的缺陷。除了出于一种冷漠的责任意识,没有任何事物能迫使我继续待在座位上。这部电影展现了它意在刻画的傲慢,但如果它在有意呈现出无聊与荒谬感,观众就不会真的认为电影存在缺陷。我没有义务对影片展开说教,但我猜测巴尼已经获得了某种艺术成就,这让他的同行不愿对他进行批评。如果事实如此,我们该庆幸《悬丝4》和《悬丝5》在这种程度的傲慢介入之前就完成了。然而,《悬丝3》并未因其获得的高分免于批评。虽然它的水准远超《悬丝4》和《悬丝5》,但却受到后两部庸常作品的影响。因而《悬丝3》是一部杰出且重要艺术家的拙劣之作。

抛开《悬丝3》的神话式序曲(prelude)不谈,影片中首次出现的人物动作大概和《悬丝1》一样,分别在两个层面同时展开。在上层平面(即悬空的电梯隔间、云俱乐部酒吧,以及克莱斯勒大楼壮丽的屋顶),表演由巴尼饰演的学徒完成。在底层平面(克莱斯勒大楼的电梯大厅),有5辆1967年生产的克莱斯勒皇冠帝国(Chrysler Crown Imperials)进行表演,我猜他们正在拆毁一辆黑色的老式克莱斯勒。伴随着刺耳的轮胎声,这场破坏似乎无止无休。他们反复倒退、前进,持续撞击那辆车,从他们中间拖行或推离那堆黑色残片。这场持久的混乱与上一层学徒的行动交替出现。学徒在上层平面将克莱斯勒大楼电梯中精致的艺术饰品用作容器,搅拌并混合砂浆。

在两个平面发生的人物行为都显得荒唐、造作。巴尼试图将这一切呈现为一种特定类型的喜剧,从这一点看来,他缺乏真正的幽默。巴尼在扮演学徒时,身着20世纪30年代老旧的工作服,带着软帽、留着小胡子,这或许在指涉《摩登时代》(Modern Times)中卓别林角色的笨拙。在云俱乐部,酒保复刻着常规的滑稽剧套路。他临时搭建了一架梯凳来拿玻璃杯,但当他摔到地板上时,却导致一整柜的玻璃器皿全部砸在身上。这个情节大概和下层大厅上演的汽车大屠杀一样“有趣”,整组镜头都现出一种恶意的荒谬。

6.《悬丝4》中半人半羊的踢踏舞者

古根海姆博物馆在《悬丝3》中是一处象征设定,学徒按照共济会(Masonic Order)惯例,通过一系列等级向上攀升。将古根海姆博物馆(Solomon R.Guggenheim Museum)与所罗门神殿(Temple of Solomon)[3]联系起来确实有趣。我的祖父和父亲都曾是虔诚的共济会信徒,所以诸如圆规、方形(square)、铲子和围裙等共济会附属物(appurtenances),乃至共济会的启蒙和宣誓教义都改变了我的童年氛围。但即使他们信仰共济会,我并未迫使自己奉行他们的宗教信仰。在我看来,我的生性乐观使我无缘于任何神秘知识的学习,在青年时期也是如此。尽管这样,我还是学习了一些共济会知识,这也在一定程度上帮我厘清了古根海姆博物馆复杂、绵延的斜面上正在发生的事情,即巴尼想象的投射。

“入门学徒”(Entered Apprentice)是共济会的命名术语,指秩序中的最低等级[石匠大师(Master Mason)为最高等级]。共济会的神话将兄弟会(fraternity)的起源追溯至建造所罗门神殿的腓尼基石匠(希伯来人因缺乏必要知识,不能实现国王的建筑愿景)。石匠大师名为希兰·阿比夫(Hiram Abiff),他不仅拥有超凡的知识,能将任何物品塑造成可用的形式,还知道共济会最伟大的秘密,即上帝“不可言说之名”。据传有一种宗教仪式,许多希伯来恶徒在仪式中从希兰·阿比夫那里夺取知识(也是力量)。希兰·阿比夫在仪式中被杀(或牺牲),最终被所罗门国王用共济会的握柄复活。

雕塑家理查德·塞拉(R i c h a r d Serra)在影片中扮演“石匠大师”(或建筑师),他最终被“入门学徒”杀死。古根海姆片段的主要内容是学徒被指定通过一系列测试,他必须在融化的凡士林通过螺旋轨道流入博物馆大厅之前完成测试。建筑师将融化的凡士林掷向扶手,再现了塞拉最著名的雕塑作品之一,它同时是20世纪60年代末的一件标志性作品。1969年,塞拉将融化的铅掷向利奥·卡斯特利(Leo Castelli)仓库中墙面和地板交汇的斜角,将建筑本身用作现成的模具。在一张当时拍摄的照片中,塞拉看起来像一名用长柄勺作武器的英雄勇士,他的行为在当时被视为开创了雕塑史的新时刻。我们很难不将由铅到凡士林的“降级”,视为英雄时刻向后现代艺术的退化。《悬丝3》中学徒的死亡表明,我们所处时代的艺术家会获得与塞拉相同的地位:共济会的每一位成员都在希兰·阿比夫被授予“石匠大师”后对他进行模仿。我对“凡士林”之于马修·巴尼符号语汇的重要性没什么要说的,它的文化意义是润滑剂,可能与希兰·阿比夫在神殿后院立起的两根柱子有关。有人和我说,奥登(Auden)死后,人们只在他的床头柜中找到一大罐经济装的凡士林和两对响板(为西班牙人跳舞时常用的伴奏乐器)。

我必须给予读者空间,让他们利用自己的资源去解读《悬丝4》和《悬丝5》。我认为这两部影片都具有魔力。巴尼拍摄的《悬丝4》中饰演半羊半人的时髦踢踏舞者,额前有红色的卷发,这是巴尼饰演的最佳角色。“三仙子”(The Three Faeries)是巴尼最棒的创造之一,他们性别未明,是和善的调解者。这两部影片(尤其是《悬丝5》)使我想起歌剧《魔笛》(The Magic Flute)。厄休拉·安德鲁斯(Ursula Andress)在其中饰演“锁链女王”(the Queen of Chain)一角,该作品在匈牙利国家歌剧院(Hungarian State Opera House)上演。众所周知,莫扎特作品的叙事模式同样基于共济会的仪式。回到影片,我认为不论如何夸赞乔纳森·贝普勒(Jonathan Bepler)为《悬丝》系列创作的音乐都不为过。

由于与《悬丝》系列相关的物品和影像分别被排列于博物馆的不同楼层,我们试图想象一种图绘(mapping)模式。通过这个图绘,展览以另一种形式复制了《悬丝》系列,即在空间而非时间中进行复制。尽管如此,这两种体验是完全不同的,除非你已经将电影及一些能使电影变得鲜活的想法内化了,不然当你在博物馆登上或走下斜坡时,所见之物也只是些能被归为艺术的东西,它本身并不构成一场迷人的演出。但《悬丝》系列有许多令人沉醉的时刻,它是一种未定的成就,也是对当代艺术感兴趣的每个人必须面对的作品。

本篇译文在原文基础上进行了部分删减。

注释

[1]译者注:原文为Opera House in Budapest,指的是匈牙利国家歌剧院(Hungarian State Opera),位于布达佩斯中部。

[2]译者注:“多米尼森之屋”是一个小众的亚文化趣味剧团,在纽约市一家名为“杰姬60”(Jackie 60)的夜店表演。

[3]所罗门神殿是举行共济会仪式与建立信仰的重要神话场所。

——诠释现当代艺术