元宇宙与NFT背景下交互式加密艺术的特征探析

郭硕博 Guo Shuobo

时代更迭,各种新兴网络数码技术不断冲刷着我们的生活经验,后人类社会中的离身性特征开始突显。我们正面临着新的时代境遇:人们用电子手段延伸了身体,生活在物质世界与虚拟世界的临界点。[1]非同质化代币(Non-Fungible Token,即NFT)、区块链(Blockchain)技术与元宇宙(Metaverse)理念的迅速崛起,不仅使数字化的、虚拟的对象大规模地增殖,更对艺术的认知与创作形成了新的挑战——艺术将在新理念的影响下重构自身。近年来,以数字网络作为平台的艺术创作已成为艺术界的现象级活动。对这种非实体的、仅存于虚拟平台上的艺术而言,由于物理性实体的缺席,其价值问题曾一度成为讨论焦点,但NFT与区块链经济将唯一性、不可更替性等特征赋予数字艺术,从而为数字加密艺术的赋值合理性提供了关键性依据。加密艺术作品都有一个共同点:即由创作者为作品注入某种稀缺性(rarity)元素来使作品的价值得以确立。随着区块链经济的进一步发展,数字世界中大量涌入的资本,推动了数字艺术的高速进化,如今展现出的艺术类型较以往更加复杂。本文主要关注具备多方参与、去中心化、动态博弈等特征的艺术类型,即交互式加密艺术(Interactive Crypto Art)。

整体而言,交互式加密艺术由交互(interative)、加密(crypto)与艺术(art)三个关键词组成。首先,加密艺术与数字艺术不同,它意味着数字创作者使用区块链创造的全新艺术场景,是由以太坊(Ethereum)提供支持的数字艺术,其所有权交易更加透明、稳定,使其获得可靠的价值保障。其次,各类加密艺术平台,包括Open Sea、hic et nunc与Async Art等,汇聚起大量的自由创作,其结果可被分为可收藏品(collectibles)与艺术品,前者表现为有一定数量限定的作品集合,主要涉及限量版商品的制造与销售,而后者则强调作品创作本身的艺术观念。最后,与一般的加密艺术通常拥有固定创作者(艺术家或人工智能)的形式不同,交互式加密艺术则将创作权力分配至发起者之外的其他人,譬如开放网络用户或去中心自治组织成员等,从而使其获得新的艺术表现潜力。

一、加密艺术的交互性溯源

早在以太坊出现之前,交互性便已在数字世界中获得了一席之地。伴随着稀缺性概念的融入,具有交互性特征的加密艺术通过允许用户参与创作,从而引起人们对这些非实体藏品的兴趣。这种新艺术形式的关键背景因素涉及技术、经济与社会三个层面,即去中心化自治组织(DAO)、用户生产内容(UGC)和众包(Crowd sourcing)。

首先,数字金融系统去中心化交易活动的成功,是加密艺术得以大量出现的契机。而这种去中心化的经济理念,加上以用户为主的内容创造模式,正是促成交互式加密艺术的基本要素,即用户群体作为动态参与者投入艺术作品的创作过程。根据区块链研究组织的报告统计,去中心化自治组织(DAO)、社交代币以及区块链俱乐部,正作为去中心化金融(DeFi)、NFT与游戏领域热潮的一种延伸,迅速受到行业投资者的关注。[2]去中心化自治组织作为一种新的组织协同方式,旨在将组织运行规则通过智能合约的形式编码至区块链,从而产生更加自主的共享共治组织模式,这就意味着内容(content)能够根据社群在互联网上协调和合作的方式得以价值化。在艺术领域,已有Rarible等平台开始尝试通过自有DAO代币推进社群艺术活动。尽管目前DAO模式在业界的应用仍在探索中,但却对数字艺术创作的协作模式提供了有效参考。

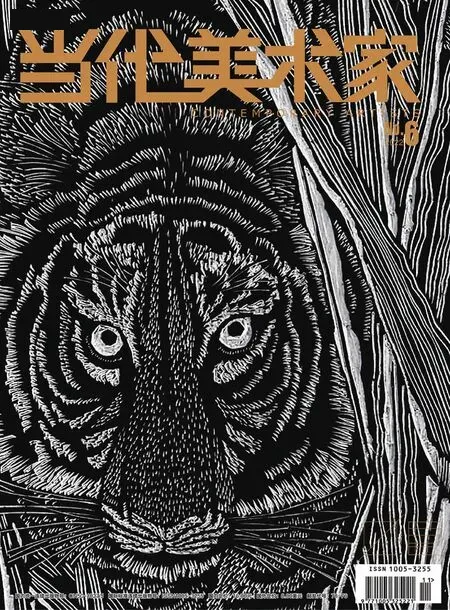

1.《Autobahn Whisper》,hic et nunc平台,交互式作品

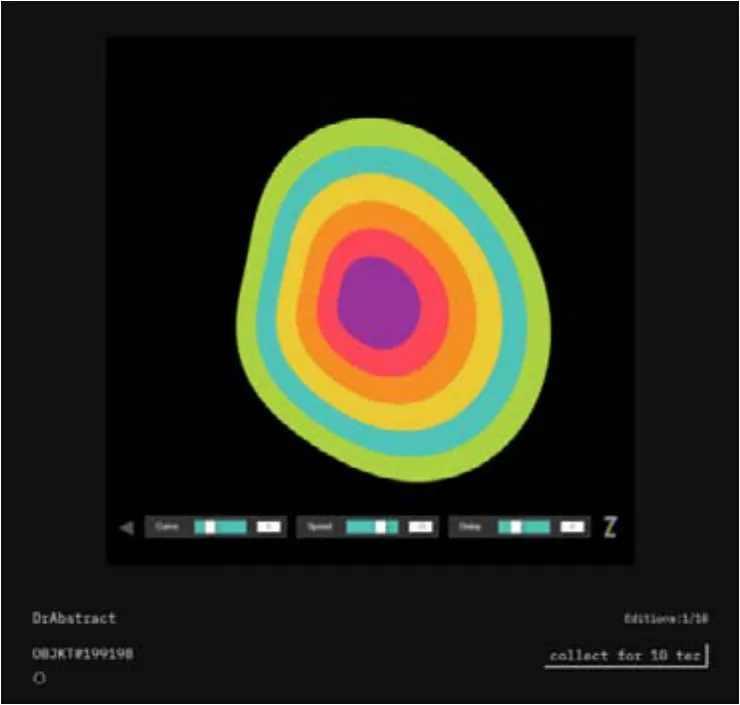

2.《BLOOM》,hic et nunc平台,交互式作品

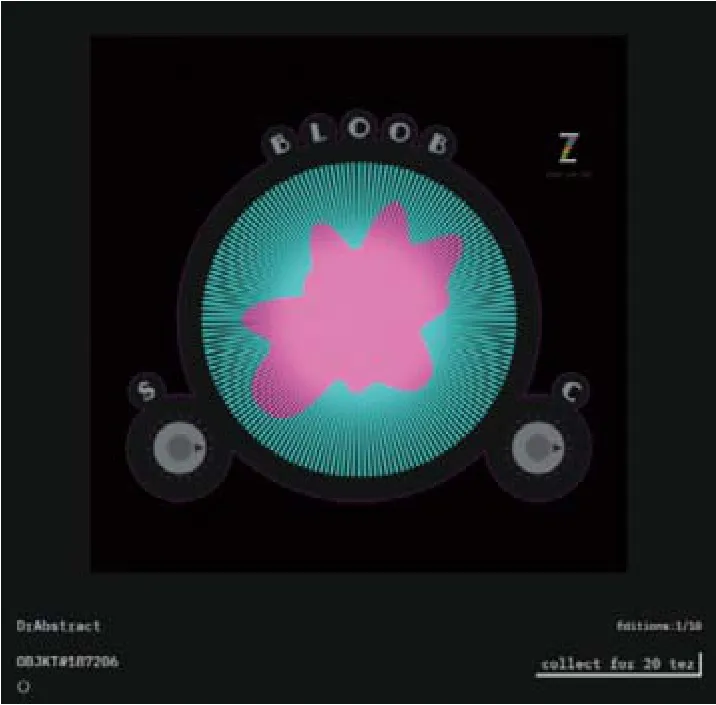

3.罗比·巴莱特,《AI生成的裸体肖像》

其次,加密艺术的产生与互联网内容创造模式的迭代关系密切。随着强调统一通讯协议的Web2.0,以及强调经济代币和区块链技术的Web3.0的相继登台,用户生产内容(User-generated Content),即UGC迅速成为当下网络内容创造的主流力量。它指向使用互联网的新方式,即在网站开源、自由软件程序等基础上,用户从接收信息到创造环境,交互作用凝聚为重要的内容创造力。根据经济合作与发展组织(OECD)的报告,UGC作为在专业惯例与实践之外被创造的网络公开内容,反映出“一定数量的创造性努力”。[3]鉴于网络用户的巨大体量与创造潜力,区块链上的艺术创作亦会表现出更多可能性。

最后,众包指通过非指定的大型群众网络[4]将工作在线外包至大众的行为模式。这是一种在线的、分布式的问题解决和生产模型,利用在线社区的集体智慧来服务于特定的组织目标。[5]与艺术相关的众包案例包括较早期的Blur文本辨识、Reddit像素画,以及最近的万代遗传算法项目等。此类项目自身本无任何清晰的预设目标,但在众包过程中表现出的能量演化与熵,使它们实际成为由在线用户群体进行动态生成创作的经典交互案例。对于当下的数字加密艺术热潮而言,这些早期实践项目中去中心化的、博弈的、交互式元素为后者提供了有效的参照元素。

二、交互式加密艺术的特征

正是这些围绕着互联网时代出现的概念应用,在交互式加密艺术中,创作变为主动参与艺术品的制造过程,而过去使用者的角色,如今化身为“制造——使用者”(produsage)或共同设计者(codesigners)。[6]面对加密艺术的迅速升温,在去中心化、用户创造内容以及众包等前序因素基础上,本文将对交互式加密艺术的相关作品进行梳理,尝试汲取主要特征展开分析,包括合作博弈(cooperative game)、动态生成(dynamic generality)以及熵(entropy)。其中,动态生成主要指通过调整参数影响结果,合作博弈强调由多方共同协作创造作品,而熵则着重表现艺术作品的无序随机性与无定形特征。

(一)合作博弈

各类媒体技术的更迭不断刷新个体对自我身份的认知,并为之提供新的思考与参与文化的可能。对于交互式加密艺术而言,首要特征就是去中心化的协作模式,即创作的参与者通过代币行使编程权力,从而决定艺术品的整体效果,形成一种多方合作的博弈模式。在当代哲学领域已有与之相关的探讨,譬如加塔利就曾在《混沌互渗》(Chaosmose)中,援引巴赫金理论对当代主体性问题进行解读。巴赫金将陀氏作品解读为包含许多不同声音的集合,因此文本就表现为不同观点或意识形态的合作博弈,而作者不能再垄断“决定意义的权力”(power to mean)。[7]巴赫金尤其关注的异语(heteroglossia)与复调(polyphony)现象,亦可频繁见于交互式加密艺术领域。这类作品往往由不同的风格与声音构成,被组装成一种结构化的艺术系统,以特定的方式排列差异。譬如,在hic et nunc平台上,最初的交互式作品BLOOM和Autobahn Whisper,就允许用户在数字画布框架中自由调整参数,包括颜色、运动、延迟、噪声与曲率方程等,从而生成只属于自己的动态虚拟现实万花筒。这就意味着,创作主体以某种方式被转移至艺术家和收藏者之间,他们是相互博弈着的共同创造者。鉴于参与者的不同身份,其博弈特征可以在艺术家、用户以及人工智能间进行归纳并加以分析。

1.艺术家与用户的协作

4.《#8537 山水》(Eponym Gen 1)

对于艺术家来说,交互性意味着一种去中心化的创作机制。艺术家需要决定艺术作品的变化参数,而作品实际生成的控制权被分散并递交给个别藏家,也就是由用户去改变参数。既然艺术品可以由艺术家与无数潜在的用户共同编程,那么反而是传统艺术创作时,个体艺术家的想象力可能成为艺术的限制。在Async Art上,用户可购买的对象包括主图(master)和图层(layer),此处的主图应被看作是1/1版的艺术作品,而图层则是构成主图图像的各个组成部分。当用户通过虚拟货币获得某个图层,就拥有了部分艺术作品的特定控制权。作品实况上线,主图会对各图层进行持续检查,并根据图层拥有者的指令更新其外观。譬如,Metakovan的《最初的晚餐》(First Supper),主图就分为22个图层,每层都由用户独自决定参数,包括状态、旋转、缩放、不透明度等,而作品生成过程就是一场艺术家、藏家与艺术爱好者通过非同质化代币进行合作、创造与互动的实验。与之相似的作品还包括The Guild_NFT的《赛博巡视》(Cyber Watch)、Coldie的《眼睛的去中心混搭》(Decentral Eyes Mashup)、XCOPY的《乌合之众》(The Rabble)等。动态博弈的创作模式,让作品外观呈现出不可预知的、动态变化的特征。

当代艺术家赫克特·法尔孔(Héctor Falcón)在与用户共同创作NFT作品时,曾对这种合作博弈作出解读:“在制作作品时,我想将艺术家的作品与消费这种艺术的人的行为结合起来,而二者中的任何一方都不存在出错或是不合适……重点在于,在这个数字维度中,用户可以玩一场游戏——一方面是我的艺术构想,另一方面则是他们的愿望或偏好。结果就是一件独一无二的艺术品,它诞生自充满趣味与活力的行为。”[8]未来随着区块链技术的发展,新的可编程加密艺术品还将能支持用户自定义的图层设定,这将大大提升加密艺术品的艺术表现力。只要代币持有者有意愿,就可按自身意愿改变图层参数值,并由此构成新的主图形象。这也就意味着一种更加彻底的动态的、交互性的艺术模式,让艺术家与用户在作品创作过程中处于真正意义上的共同协作关系。

5.《#4352 buffet》(Eponym Gen 1)

除此之外,作为最早的数字艺术品生成平台之一,Art Blocks上的许多作品也生动反映了艺术家与用户之间的博弈关系。平台上发布的项目概念虽由艺术家创建,但买家用户在购买的同时就参与了艺术作品的生成。每个项目对用户可铸造的作品数量均设有限度,一旦生成数量达到上限,作品集合便完成并自动关闭,因此保证了作品稀缺度与潜在价值。与传统商业藏品项目相对,Art Blocks发布的艺术项目具有不同的目标,即借助艺术与区块链的革命性融合,艺术家与买家用户共同致力于成为社区的一部分。在此,用户首先面对的是艺术而非商品,然后围绕相关艺术品,形成一种致力于新艺术可能性的语境——艺术家创建项目,用户购买艺术项目,以期对未来社区的承诺。

这种创作模式,亦可出现多艺术家与用户之间的协作情况。譬如,《哈希面具》(Hashmasks)的艺术作品系列,就基于以太坊虚拟艺术画廊的概念,集结起不同国家地区的艺术家,而买家则可以根据人物类型、面具、眼睛等其他细节来定制自己的肖像。这种多艺术家与多用户的合作博弈效果在作品中清晰可见。正如创造团队在《宣言》中所称:“受数字艺术运动的启发,我们将创新又向前推进了一步,将艺术的消费者代入艺术本身……这是真正的人民为人民而创作的艺术品。”[9]这也就是说,社区的用户与艺术家,共同通过对作品的铸造而汇聚成集群,并赋予作品最终的属性,从而将作品带入全然不同的维度,与原本艺术家的能力与意图完全分离。这些由多位艺术家和多位用户共同生成的数字肖像作品,将被永久铭刻在区块链上,而约束着其留存形式的,仅在于社区的创造力——后者由所有用户与艺术家们共同决定。

2.多用户之间的交互

借助加密代币种类的多元可能性,以及去中心化自治组织模式的尝试性实践,区块链世界中开始涌现出越来越多的社区自发艺术项目,这些作品仅在用户之间进行动态生成,甚至无需职业艺术家的参与。譬如,在区块链技术发展和非营利组织传统的影响下,去中心自治艺术会(Decentralized Autonomous Kunstverein,即DAK)就是一个基于网络的DAO组织,致力于当代艺术策划与创作的实验,探索当代艺术和技术背景下进行去中心化的集体工作的潜力。DAK成员不受物理空间、国籍与身份等限制,在自愿的基础上,共同通过投票进行项目的计划、资助与实施,甚至可以通过投票在全球任何地方启动项目。作为典型的去中心化自治团体,当DAK成员具备一定的贡献值,就能获得相应的声望代币RT(Reputation Token)及投票权。自2018年起,DAK已针对区块链问题开展了“视觉身份的提案”(Visual Identity Proposals)、“区块链接我心”(Blockchain My Heart)、“一颗海星的沉思”(Musings of a Starfish)等艺术项目,用户可以通过平台以透明、开放、去中心化的方式直接参与项目的创作过程,而不再像以前只能在官方社交媒体平台上,与作为追随者或观众进行交流。

值得补充的是,近来在各种加密艺术平台上开始迅速出现一种被称为DAOGEN,即去中心化自治组织生成(Decentralized Autonomous Organization Generated)的艺术项目,包括《同步世界》(The World in Sync)[10]、《展开的梦境》(TheUnfolding Dream)[11]等,这些以小时为单位反映参数变化的动态生成作品,可被理解为基于去中心化的合作博弈理念而出现的创作实验。但由于缺少职业艺术家的参与,在此分类中的艺术项目,目前大部分仍是从受利益驱动的商业交易或互动游戏领域转化而来。因此,若参照现有的艺术审美理念,这些作品蕴含的艺术价值仍有明显的讨论与提升空间。未来,由用户集群进行动态生成的加密艺术项目将会如何发展,还值得保持进一步的密切关注。

3.人工智能的介入

从技术角度来看,加密艺术创作本身的平台基础就是算法或人工智能。早在20世纪70年代,伊哈布·哈桑就从后人类学角度,揭示了想象、艺术与科学不可分的历史和未来。[12]唐娜·哈拉维则将这种技术的全面介入称为“赛博格”(cyborg),即人、动物与机器的混杂状态,并将它置于后人类文化图像的首要位置。凯瑟琳·海勒更将“虚拟性”(virtuality)设定为20世纪80年代至今的第三代控制论的核心概念。在虚拟世界中,人工智能的进步正在为更多类型的交互式媒体打开艺术之门。作为加密艺术领域的领军人物,罗比·巴莱特早先与人工智能和生成艺术运动密切相关,并将创造经验带入加密世界,由GAN开创性地生成了“AI 生成的人体肖像”系列。这套艺术品经过数千幅肖像油画的训练,不仅是其AI艺术作品的重要代表,也成为Super Rare上铸造的第一批作品。虽然此类作品的艺术内涵与边界还充满争议,但随着讨论的深入,或能为当代艺术的审美敞开更多可能性。

在加密艺术平台上,Eponym将用户的文本创意融入AI图像生成技术进行项目创作,以富有争议的方式为艺术提供了一种思考路径。用户用词汇、句子或是声音信息作为创作动机,智能算法会据此为用户生成独有的艺术图像,对应的“文本-图像”作品随后被铸成NFT进入加密艺术市场。其实,智能算法生成艺术并不是新的概念,但与完全依靠算法程序来输出图像的生成艺术不同,Eponym让用户在铸造过程中掌握着作品的关键——也就是艺术创意,从而持续性地参与创作。正是人的无限创意,让原本生硬的机器生成艺术通过众包的力量得以升华。不过,这类倾注了人机交互因素的生成式艺术,是否真正能够成功进入市场并产生重要的影响,或许只有等待时间进行验证。

(二)动态生成

交互式加密艺术的源头,部分来自生成艺术(Generative Art),即使用生成代码进行创作的艺术。此类艺术的关键点在于智能算法被融入艺术创作。这种借助数字技术而表现出的新艺术魅力,已成为交互性加密艺术中的重要表现特征之一。与近期流行的“无聊猿”(Bored-apes)或“加密猫”(Crypto-cats)等以商业利益为主的NFT项目不同,本文选择与艺术关联更加紧密的作品,对互动式加密艺术的动态生成特征进行剖析。

1.处于运动中的、非静止的动态生成

这种动态生成特征,可以在丹尼尔·阿舍姆(Daniel Arsham)的加密艺术作品中获得体现。艺术家将自己在现实世界中已具辨识度的个人风格代入加密艺术领域,通过动态作品表现生命的生成、循环与毁灭。阿舍姆在《腐蚀与重构中的罗马半身像》(Eroding and Reforming Bust of Rome)中 ,用半身像雕塑这种现代生活物件,承载历史并投射未来,使人产生对时间——液态的、模糊的逃逸感。借助电脑合成技术,作品被注入动态生成的元素。与现实世界中一样,虚拟空间中的时间也会流逝,半身像亦会腐蚀消解,但在季节更迭时再度复活,一年又一年进入循环,四季轮回,周而复始。这件动态数字雕像存在两层变化:一方面,通过强调“时间”这一尺度在作品中的流动,作品呈现出不断变化的外表,这是建立在算法之上的动态生成;另一方面,作为数字作品而言,其本身并不具备“生成”的特质,它的售卖方式赋予作品这一特殊性质。每一笔NFT交易都会触发智能合约,通过固定作品当下状态,使其从既定的时间限制中分割出来,在公链留下记录后再回到旧有的规则当中,时间切片不断在循环中生成。这件西西弗斯式的循环作品,从虚拟空间跳出既定的时间循环,每一次分割既是作品的结束,也是作品的重获新生。

此外,Art Blocks上的作品已开始突破传统的静态图像限制,表现为处于不断变化中的动态图像。譬如,由mpkoz发起的《喀迈拉》(Chimera),艺术家设置了项目规则,平台上每件加密艺术都按需创建,买家只需选择喜欢的艺术风格参数组合,然后由算法生成作品,也就是说,买家在自己点击生成的作品发送到个人以太坊账户之前,无法知晓作品最终会是什么样子——“生成的作品可能是静态图像、3D模型或交互式体验。” 这些或静或动的视觉作品,作为作品集合的一部分,彼此具有相似性,生成算法保障了每一件生成品的独一无二性。

6.《Hasmask》(目前被用户命名为 #21 Amazon),Art Blocks平台

7.《Hasmask》(目前被用户命名为Cyberpunk 2077),Art Blocks平台

2.用户调整参数的动态生成

交互式加密艺术的动态生成特征,还可见于那些依据藏家意愿或交易行为而保持着未完成状态的加密艺术作品中。譬如,此前提及的《哈希面具》藏品系列,这些在平台上生成的数字肖像与传统NFT不同,被持有的作品每天会为用户积累名为NCT(Name Change Token)的改名代币,允许持有者在以太坊区块链通过消耗代币,为艺术藏品选择特定名称,从而参与作品的创作过程。值得注意的是,该项目中的每件作品的名称代码都可被多次改写,因此在目前都表现为开放式的、未完成状态。直到所有NCT都被使用殆尽,艺术作品才将被最终固定下来,宣布项目完成。这也就是说,在艺术家用户共同创作的过程中,任何拥有作品的藏家都可以通过消耗代币改变哈希面具的名称,也就是改变着作品的形式。这种作品在社区用户中的流动与变化,正指向交互式加密艺术的动态生成特征。

3.利用遗传算法开放集合

遗传算法作为加密艺术中常出现的重要组成部分,在最近受广泛关注的“无限阿克希”(Axie Infinity)项目中,单件作品的生成亦运用了这种算法技术。该项目允许玩家在虚拟平台上收集、繁殖、饲养和交易被称为“Axies”的虚拟生物,这些基于蝾螈形象的生物,会由于遗传算法的数据导入而产生不同的独特外貌,并在区块链上被数字化为 NFT,从而变成可收藏的作品。在用户群体的集体价值认同下,《无限阿克希》已从原本的数字游戏世界转为了系列加密数字艺术藏品的集合平台。

8.丹尼尔·阿舍姆,《腐蚀与重构中的罗马半身像》

与当代艺术关系更紧密的例子是来自大悲宇宙(林琨皓)的《虚拟蝴蝶》。这是一套不断处于动态生成中的集合作品,其中智能算法、用户与艺术家共同决定蝴蝶的谱系。艺术家利用生成对抗网络GAN模拟有机生命体(蝴蝶)在非现实条件下的演化过程,通过大量现实蝴蝶的数据训练和算法创造虚拟蝴蝶。项目利用遗传算法在0与1的代码空间中,将不断繁衍的虚拟蝴蝶呈现在用户面前,其规模已远超现实世界中的蝴蝶品种数量。大量的筛选与造型纹理信息的灌入,使蝴蝶的视觉信息变得更加繁复。这既是艺术家用数字技术融入艺术行动对抗“真实”,同时也是对自我身份的回应。同时,艺术家还将筛选权力移交给用户,让他们自由选择蝴蝶“放生”,从而使数据从作品集中消失——准确来说是数据产生了转移,从艺术家终端设备传输到用户设备。目前,艺术家正尝试将作品从虚拟图像推向物理世界,“未来虚拟蝴蝶的实体衍生会与NFT结合,所有蝴蝶只会被实体化一次,且只有这一次,NFT将作为实体衍生的合成对应物,光栅画无法被扫描逆向还原图像文件,也就是说,每一张画、每一只蝶,无论实体世界,还是虚拟世界,都将被锁定成唯一。” 这也就是说,该项目将会成为一种在虚拟与现实双重维度下的艺术实验,由人工智能、用户与艺术家共同协作进行自然生态的演化。

(三)熵

熵作为当代艺术中的核心概念之一,是罗瑟琳·克劳斯在描述无定形艺术混乱无序的特征时提出的。此前,巴塔耶就已尝试用“滑脱”(slippage)和“耗费”(expenditure)等概念对异质性艺术作出解读,其中耗费作为调节手段,旨在通过过剩能量对现有的混乱进行调节,但资源总是不足,因而会引发争夺,所以目标永远都无法成功。克劳斯则认为,在每个系统中,能量始终在不可逆转地衰减,衰减的出现会导致无序状态,而物质内部不可区分的状态也会愈演愈烈。因此,熵是一种负向运动,它预设了初始存在的秩序,以及逐步的无序化。[13]这也就意味着,如果将熵的理论应用在艺术领域,那么它强调的就不再是有序(模式),而是无序(随机)。事实上,熵早已吸引了让·杜布菲、雅克·维乐格莱等艺术家的注意,在现实世界中创作出嘈杂至无法辨认的《消息》(Message) 与贴在画布上的撕贴碎海报《ABC》等作品。根据克劳斯的理论,世界的熵就活跃在艺术作品中。艺术作品就像是另一种虚拟世界,呼应着艺术家所在的现实世界——往往是被嘈声与碎片等无序混乱所包裹的现实。在他们的创作中,熵以不同的方式运作:衰减、过剩、堆积、无限的丰沛、颠倒、撕裂、无弹性、损耗、“噪音”侵入信息等,此外还有被充分利用或非消费。[14]

参照海勒的观点,人类与智能机器的耦合,能够使我们脱离旧有束缚,从而以新视角审视自身的意义。她认为,与传统的在场/不在场(present/absent)相比,后人类时代特有的模式/随机(pattern/random)带来了一套全然不同的发展理念。在前一个系统中,在德里达的推演中,在场与神、逻各斯与目的论结成同盟,并从总体上与起源之充实(original plentitude)紧密联系起来。起源的充实可以奠定含义的基础,并为历史的发展轨迹带来秩序与意义。[15]但在指涉着当下境遇的后一套系统中,人们正朝向以偶然性和不可预知性为特点的开放的未来发展。此时,意义不是由某种统一的起源来保证的,反而是发展演变的盲目性力量——在既定的参数下寻找可行的方案——使意义成为可能(而非必然)。[16]在此意义上,代表着混乱与熵的无序随机,不应简单解读为有序模式的缺失,它也意味着创造模式的基础。

在网络世界中,交互式加密艺术面对的潜在合作创造者的数量是巨大的,而活跃的艺术活动当然会映射当下的社会状态。借助区块链技术,去中心化的参与模式,用户现在有更大的几率做自由意愿判断并选择行动,而交互式艺术品根据设定,必然要对拥有者做出反应,用户群体的行为将被镜像反映至作品中。相比现实社会中已有的秩序,加密网络世界允许用户以化身(avatar)的方式进行自由选择,群体行为会导向更多的随机因素,行为结果也变为不可预知,随之带来的无序状态会反映至作品,通过特定的方式表现熵。也就是说,鉴于参与用户行为的不可预知性,作品本身设置起的秩序,将在熵的负向运动中逐步走向无序化。当下的网络社会酝酿起的巨大混沌能量,预示着交互式加密艺术横贯不同领域的创造性潜力,后者或许正是某种新兴审美范式的发生源。总体而言,交互式加密艺术的熵,既可以在作品的整体表象中被反映出来,也可以从作品不断被传递的过程中得到体现。前者与现实世界中表现熵的作品在主题上仍具一定的类似性(虽然加入了去中心化的互动),后者则是特定从交互式加密艺术领域升起的新特征。

9.林琨皓,《虚拟蝴蝶》(部分),处于动态生成中的集合作品

这种值得关注的熵形式,可以参照Pak在Nifty Gateway发售的作品《吞并》(Merge)进行解读。与往常以一件或一组的形式被出售、最终由一位竞标成功者收藏的作品不同,这套作品由无数可合并的单位球体(Mess)组成。在发售伊始,单个球体数量并没有上限,但单位价格随拍卖时间逐级上调。用户可在一定时段内购入任意数量的球体,它们与藏家钱包绑定。球体总数由参与用户总体决定。售卖结束时,所有藏家都仅拥有一个单独的虚拟球体,球的大小根据用户购买的数量来决定。当持有用户通过二级市场与其他买家进行交易,“吞并”随之发生——买入的球体将与收藏者原本持有的球体合而为一,体积与颜色也会发生相应变化。通过用户之间的互动,整件作品的外观将会不断随市场产生变化。从该层面上看,艺术家出售的其实是一套无法预测最终状态的艺术品,收藏者们每一个不可预知的决定,将刺激市场摆脱既定的价值准则,以有序的拍卖价格赋予作品无序的交易价值。在此意义上,作品不仅表现为一张静态图片,更表现为用户群体在区块链上共同博弈的过程,依托区块链技术编写在智能合约上的一场去中心化的参与式艺术互动。此外,作品数字化的表象甚至可以被消解为最低限度的像素点,艺术家通过设置游戏规则,来组织参与者进行艺术理念的实践。这件作品因此可被归于观念艺术领域,成为交互式加密艺术领域的观念艺术。

不仅如此,Pak新近发布的交互式加密艺术项目“迷失诗人”(LOSTPOETS),更是与此前由艺术家创建的Brun/ASH生态系统建立联动关系,催生出多项目多层级之间的熵互动,迅速受到包括苏富比在内的艺术界关注。作为一套单一的多版NFT作品,其灵感来源于博尔赫斯的《巴别塔图书馆》(La bibloteca de Babel),允许收藏者通过自由操作逐步探索其隐藏机制。项目由前文已提及的页面(Pages)、诗(Poets)、原始诗人(Origin Poets)以及由NFT燃烧殆尽转化而来的灰烬(ASH)等诸多互换元素共同构成。其数量与价值均衡则由区块链上的众多藏家与用户的个人选择决定——假如藏家选择将预先购买的页面兑换为诗人,那么市场剩余的页面总数将会减少,每个诗人能够使用的页面稀缺度会增加,反之亦然。在其后阶段,假如藏家将所持页面通过诗人铸造出文字(words),那么空白页的总数会减少,其相应价值提升;但如果更多藏家选择将诗篇保留为空白,那么消耗页面铸造出的文字则相应成为稀缺资源,其价值就会升高。甚至,用户可以通过燃烧NFT作品获得灰烬,从而得到后续参与资本,进一步参与定价游戏,由此体现出作品的动态博弈性。此外,诗人形象并非由模块固件化组成,而是借助AI技术,根据起源诗人数据——包括1024类起源(origin)和256种潜在(latent)的基因特征组合生成具有多样性和复杂性的人像NFT。每个形象都是独一无二的,具有潜藏稀有度,随时间推移逐渐显现。考虑到各种未知变量,在市场流通中,诗人命名及其估价并无固定标准,由参与者群体通过不断的交易行为浮动变化。在这种复杂指数型关系中,随着起源诗人的后续空投,更多诗人形象会汇集到同一索引下。用户群体通过对现有人像属性的评估,摸索其间关联,加上生成文字以及通过社区用户交流得到的信息,逐步寻回游戏缺失的拼图。因此,该项目可被视为一整套建立在DAO模式基础上开放的艺术与经济系统的熵实验,其复杂性与不可预知性已超越了区块链上既有的艺术实践。作为一个需要社群共同协作的艺术项目,在经历个体的利益取舍与用户群体社交能力的考验后,作品最终将呈现出的形态目前仍未可知,它将完全由用户的创意和策略所决定。随着项目的阶段性推进,或对当下交互式加密艺术的未来发展产生深刻影响。

10.发起人mpkoz,《Chimera #684》,加密艺术作品,Art Blocks平台

11.发起人mpkoz,《Chimera #985》,加密艺术作品,Art Blocks平台

结语

在人类进入数字网络世界伊始,便已有学者对之满怀憧憬:这片前所未有的、超级延伸的栖息地将超越国界的束缚。它所提供的越来越密集、越来越广泛的联结能力,将促使人类历史首次诞生出一个规划和设计真正的全球性社区的契机。[17]随着NFT与区块链经济的发展,元宇宙已成为时下最受瞩目的新兴社会想象;而它的三个核心词——交互(interactive)、沉浸(immersive)与合作(collaborative),正是后人类生存境遇的缩影。作为元宇宙最重要的推动者,马修·鲍尔(Matthew Ball)将其定义为“一种大规模、可交互操作的实时渲染三维虚拟世界网络,可以有效地由无限数量的用户进行同步和持续体验,具有个体实存感和数据连续性,譬如身份、历史、权利、物品、通信和付款等。”[18]这并非是某种新创立的世界,而是一种“移动互联网的准后继状态”(quasi-successor state to the mobile internet)。而交互式加密艺术作为这种准后继状态下的创造性实验,承载的正是交互合作观念的社群想象,既指向“新主体性”(new subjectivities)的产生,亦呼应加塔利式美学思想及其微革命(micro revolutions)的观点,根据这种观点,审美大众将开创自己的社会科技结构(sociotechnical infrastructures),其中新的艺术与设计将开始制造、出现、传播一种扩及一切网络与领域的政治效果。[19]

从验证作品真实性和出处的工具到艺术品收藏的新方法甚至新的艺术形式,NFT、区块链与元宇宙对艺术界的影响已不可否认。这些新技术作为更广泛的经济与社会数字化转型的一部分,在各个方面都存在着争议。而加密艺术作为迅速崛起的新样式,显然也面临着自身的危机。首先值得反思的问题就是加密艺术品稀缺性的概念。通常,艺术家并不将他们的作品视为纯粹的盈利工具。相反,艺术实践充满了深刻的社会、意识形态、政治和文化意义,这些意义是艺术家身份的核心部分。[20]然而,现有的加密艺术平台与相关的大型社交媒体公司通常只有一个核心目标——利润。对于加密艺术的发展而言,这是一个需要克服的重大挑战。在艺术平台上作品标出的稀缺性,事实上并不是真正的稀缺,而是在虚拟世界中,作品通过用户之间的交易,在人为设定的规则中被制造出的价值函数。它意味着商品价格的计算,而不是艺术的文化价值。因此,这种稀缺性就是通过去中心化的交互被制造出来的虚假概念,而由稀缺性催动的艺术价值驱动方法存在着明显的问题,并使加密艺术世界成为一个越来越受技术和资本驱动的领域。

在加密艺术领域,人们首先需要面对的问题是技术对艺术的侵略。当代艺术界有一种趋势,即通过关注新的行业,尝试将该行业的技术解决方案应用于艺术。诚然,新的技术会带来商机,但商机正是因为技术应用所需的基础设施尚未完善,因此新的机构需要自己搭建平台才能在该领域开展业务。那么在这种融合的过程中,由于突显技术的卖点,艺术的文化价值往往会丢失。其次,人们还必须对加密艺术中体现出的资本霸权保持警惕。加密艺术作为一种时尚的热潮,从表面上看,其创新之处在于有更多去中心化的、介入性的交互,但这种交互在为艺术家与机构提供新机遇的同时,其深层次商业化的本质也必然会再次印证资本的胜利。受到利益竞争的驱动,任何公司在技术基础上,都将有策略性地推送特定的艺术家及作品,然后通过流量资本的宣传强调其独创性,引导市场相继出现相似版本,再通过为稀缺性赋值锁定作品的商业价值。经过迭代,这种丛林法则式的竞争,会使那些资本强劲的平台胜出,并造就由大型科技公司主导的艺术市场。鉴于新技术手段的出现,艺术家们还在为可能出现的艺术表达进行探索,技术与资本就已构造起以艺术为中心的“区块链”来监控、销售和跟踪实体和数字艺术品。那些资本充足、技术娴熟的公司,在获得市场决定权后,将支配艺术家的创作价值,进一步巩固自己的利益。如此,艺术市场最终演变成一个巨大的商业实体,它将从艺术家那里榨取更多的经济效益,并通过流量剥夺后者的权益。在这种发展模式下,元宇宙愿景中的乌托邦也终将是一种反乌托邦。

无论如何,从本体论层面来说,当代艺术的创造本身就是一场经由有限性通向无限性的“混沌互渗”,而交互式加密艺术审美范式的基本特性正是横贯于各个领域的“创造性潜力”。正如吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)指出的,艺术不应仅是社会所承认的艺术家的活动,更是全部的主体创造性活动,是一种“社会内部的代言者”[21]。从该角度出发,加密艺术中出现的交互性特征,正与其“机器”概念相呼应,强调去中心化的用户参与机制,允许大量个体作为“反结构者”以及艺术的“行动体”,对社会既定结构发起挑战。其中,每个独特主体都将因自己的特色差异,开放某种逃逸线(the line of flight)去游牧,感受各种构成的差异,重新装配自己,在每个即时的时刻,让自己成为不断更新视域的“时间的综合体”“差异的综合体”。[22]这种新的艺术创作模式会造就一种如块茎般成团的繁多景观,一种《千高原》(Mille Plateaux)中的“根茎”(rhizome)隐喻般的游牧世界景象:这是一种超脱出自己既有框架,去形成整片蔓延的根茎,以形成辽阔的高原景观。[23]正如Async Art“蓝图”(Blueprint)计划的合作者XCOPY所述,交互式加密艺术的魅力正在于它已成为在另一个层面上的交流方式,它是另一种将我们彼此链接起来的模式。而其中的动态生成、合作博弈与熵,正在将当代艺术的边界与内涵不断问题化,从而迫使思想的发生。在元宇宙与NFT的时代,新的技术改变了艺术,而人们也通过新的艺术创造历史,但这条道路并无地图可循。

注释

[1][美]威廉·米歇尔:《比特城市——未来生活志》,译者:余小丹,重庆:重庆大学出版社,2017年,第201页。

[2]John Dantoni,Digital Asset Investment:2021 Overview, 2022 Digital Asset Outlook, The Block Research, Dec 17 2021, p.37-38.

[3]Working Party on the Information Economy - Participative Web: User-Created Content, Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007,p.4.

[4]Jeff Howe,The Rise of Crowdsourcing,WIRED, 2006.参见http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html

[5]Daren C.Brabham,Crowdsourcing,Cambridge:The MIT Press, 2013, p.19.

[6]Falk Heinrich,Performing Beauty in Participatory Art and Culture, New York:Routledge, 2014, p.1194.

[7]Andrew Robinson,In Theory Bakhtin:Dialogism,Polyphony and Heteroglossia,CEASEFIRE, July 29 2011.参见https://ceasefiremagazine.co.uk/in-theorybakhtin-1/

[8]Andrew Conway,World’s first interative NFT artwork event, Irich Tech News, 15,June, 2021.参见https://irishtechnews.ie/worlds-first-interactive-nft-artworkevent/

[9]Suum Cuique Labs,Manifesto: A letter by the creators, 2021.参见https://www.thehashmasks.com/manifesto

[10]参见https://www.daogen.io/the-worldin-sync

[11]参见https://async.art/art/master/0xb6dae 651468e9593e4581705a09c10a76ac1e 0c8-4310

[12]伊哈布·哈桑:《作为表现者的普罗米修斯:走向一种后人类主义文化?——五幕大学假面剧(献给神圣之灵)》,译者:张桂丹、王坤宇,《广州大学学报(社会科学版)》,2021年第4期,第26-37页。

[13][法]伊夫-阿兰·博瓦、[美]罗莎琳·克劳斯:《无定形:使用指南》,译者:何卫华等,广州:花城出版社2021年版,第43页。

[14]同上,第48页。

[15]Jacques Derrida, trans by Gayatri C.Spivak,Of Grammatology, Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1976.

[16][美]凯瑟琳·海勒:《我们何以成为后人类——文学、信息科学和控制论中的虚拟身体》,译者:刘宇清,北京:北京大学出版社2017年版,第385页至387页。

[17][美]威廉·米歇尔:《比特城市——未来生活志》,译者:余小丹,重庆:重庆大学出版社2017年版,第202页。

[18]Matthew Ball,Framework for the Metaverse, The Metaverse Primer, Jun 29, 2021.参见https://www.matthewball.vc/all/forwardtothemetaverseprimer

[19]Olga Goriunova,Art Platforms and Cultural Production on the Internet.London: Routledge, 2012, p.p.89-94.

[20]MacDonald-Korth D, Lehdonvirta V, Meyer E T.The art market 2.0:Blockchain and financialisation in visual arts.Oxford: University of Oxford and The Alan Turing Institute, 2018,p.17.

[21][法]吉尔·德勒兹:《在哲学与艺术之间——德勒兹访谈录》,译者:刘汉全,上海:上海人民出版社2020年版,第169页。

[22]谢攸青:《艺术的创作思维与超越:德勒兹的“差异”理论之启示》,《现代美术学报》,2015年第29期,第191-219页。

[23]Gilles Deleuze, Félix Guattari, trans by Brian Massumi.A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.Minnesota: University of Minnesota Press, 1987,p.5-9.

图片来源

图1 https://hicetnunc.art/objkt/199198

图2 https://hicetnunc.art/objkt/187206

图3 https://superrare.com/artwork/ai-genera ted-nude-portrait-1-1

图4 https://opensea.io/assets/0xaa20f900e24 ca7ed897c44d92012158f436ef791/8537

图5 https://opensea.io/assets/0xaa20f900e24 ca7ed897c44d92012158f436ef791/4352

图6 https://www.thehashmasks.com/detail/21

图7 https://www.thehashmasks.com/detail/6745

图8 https://niftygateway.com/itemdetail/primar y/0x3e34556b7d6a6c79320168140e14c 10d7a1febb7/1

图9 https://m.zcool.com.cn/work/ZNTQ5 MDY1NTY=.html

图10 https://www.artblocks.io/token/233000684

图11 https://www.artblocks.io/token/233000985