东巴文形声字的特点及其发展

——兼与古汉字形声字比较

刘燕

(滇西科技师范学院文学院,云南临沧 677000)

一、东巴文形声字声符的特点

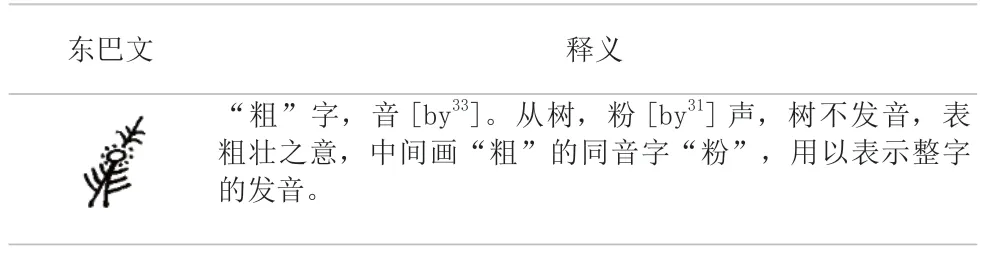

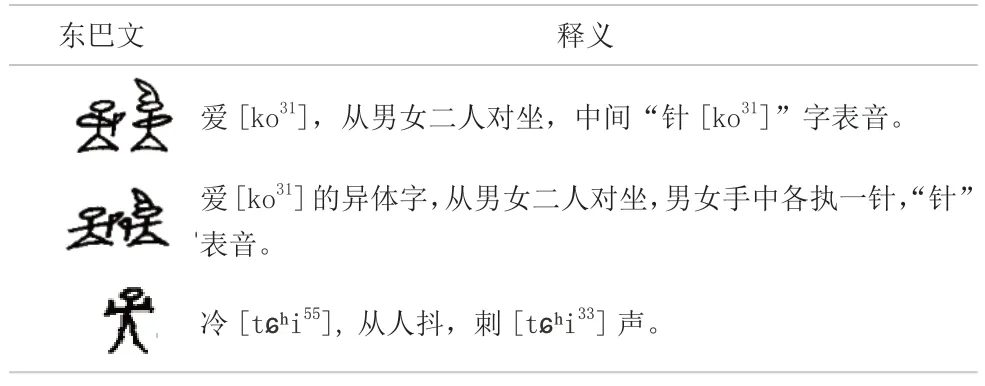

汉字形声字的声符以给整字注音[1],只有声符发音,意符不发音。东巴文部分形声字声符也给整字注音,声符发音与整字发音相同或相近。这与汉语形声字构成方式一致。如:

但东巴文声符注音方式比较复杂,声符除了给整字注音外,还有很多其他形式。

(一)声符只给多音节字的一个音节注音

东巴文与汉字的一个显著不同点:汉字是单音节,而东巴文有些字是多音节。在东巴文多音节形声字中,给字注音声符一般都是单音节。这就出现声符不能完全表音的情形,即声符只能对应整字中的一个音节,至于其他音节的表音方式,有如下几种情况:

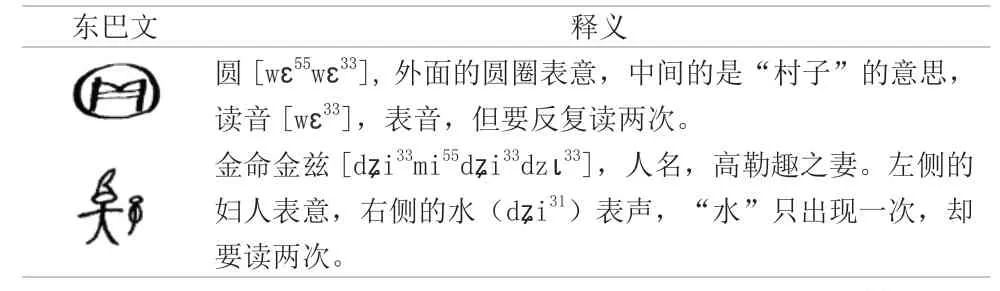

1.利用意符给多音节形声字的其他音节注音,意符兼具表音作用。东巴文有些形声字是多音节,构字时由两个或两个以上单音节字符组成,其中一个意义同整字意义无关,只有发音上有关联,作声符;另一个字符与整字的意义有关联,作意符。但与汉字不同的是,做声符的单音节字符只表示一个音节的发音,意符除了表意之外,还起到表音的作用,发本来的音。学界一般将这种形声字称为“部分标音”的形声字。如:

2. 多个声符给一个多音节字注音。汉字形声字一般由两个部件构成,声符和意符各一。而东巴文的形声字存在多个声符的情况,即利用多个声符来给一个多音节字注音。如在方国瑜主编的《纳西象形文字谱》①“兄”“弟”“姐”“妹”等4字都是两个声符。如:

《说文解字》(以下简称《说文》)中认为,汉字中也有少量由两个或两个以上声符构成的形声字,但这种观点大多持有否定的态度,这是因为这种提法或是将非形声字分析成了形声字,或忽视了汉字形声字产生的层次性。如(窃)字,《说文》中从穴,从米,禼、廿皆声。廿,古文疾。但裘锡圭[1]认为《说文》对“窃”的分析不可信,因为从古文字看,“廿”不可能是“疾”的古文。高亨[2]则明确指出《说文》中的“窃”字是会意字。

从汉字特点来看,似乎也没有存在多声字的必要。因为汉字是单音节文字,每个字形对应一个音节,用一个声旁就可以给整字注音。因此汉字中没有多声字的观点是比较可靠的。而东巴文就不同了。东巴文形声字中既有单音节字,又有多音节字,而充当声符的字几乎都是单音节,为满足给多音节形声字注音的需要,有时就会出现多个声符。

3. 一声多读。一声多读指的是同一个声符虽然形体只出现一次,但念读时要读两次,即一个声符表示两个相同音节的发音。如:

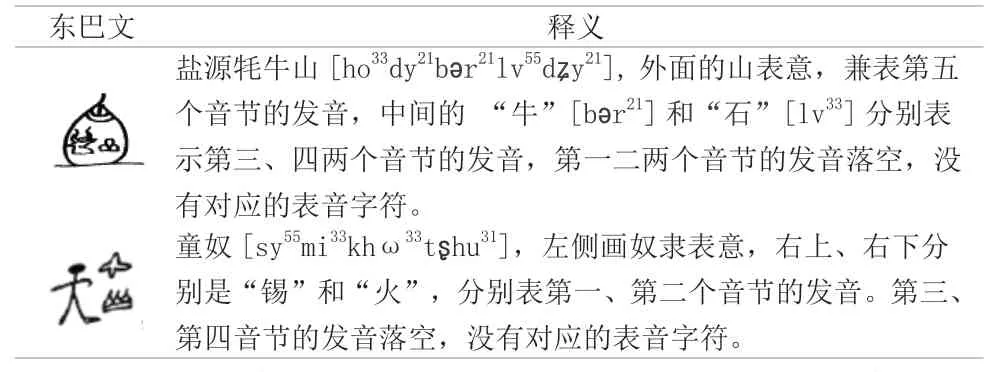

4. 多音节形声字中有的没有对应的声符。这种情况出现音节落空的现象。如:

喻遂生将不同音节数的形声字标音情况作了统计,发现从双音节到五音节形声字的声符标音率分别是:80.4%,66.7%,42.2%,46.0%,呈逐步下降的趋势[3]185-187,从中可以反映出东巴文形声字声符数量不足、标音不完善的早期文字特点。

(二)声符兼意符

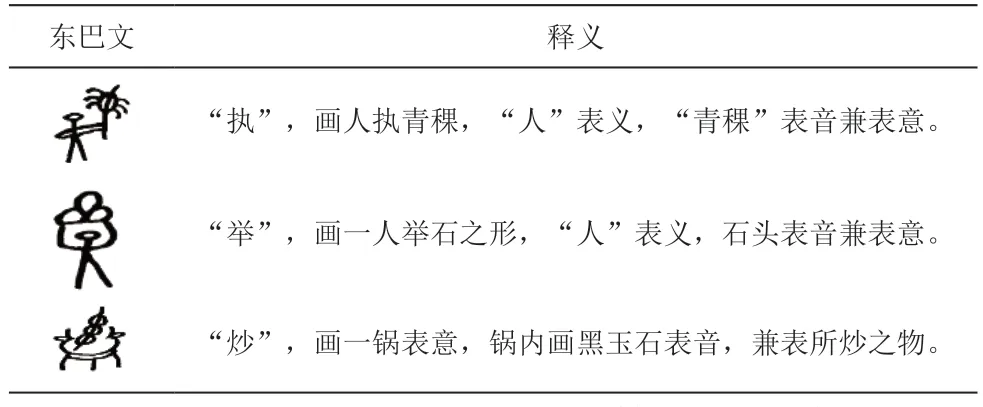

东巴文构字往往很注意画面感,即使是形声字,有时声符出现的位置也能与意符的位置构成一种意义关系,这时的声符不仅具有表音的功能,还兼有表意的功能。如东巴文“执”字,与“青稞”字同音。就画一手拿东西的人形表意,画一青稞表音,关键是青稞的位置恰在人手中,构成手执青稞的画面,“青稞”充当被执物,兼有表意作用。又如“举”字,画一人举石之形,“人”表意,石头充当被举之物,表音兼表意。如:

东巴文形声字中,有些声符出现的位置具有表意作用,这显然是受表形构字思维习惯的影响。文字中残留图画特征,这是早期文字的共性。甲骨文早期形声字中也不乏有这类似的字。陈年福[4]将充当声符的部件兼具表形作用的字称为“声符形化”。他认为甲骨文早期形声字中存在“声符形化”的现象,并认为这是早期形声字的重要构型特征。如甲骨文“受”字,从舟声。《说文》:“,物落,上下相符也。”从“舟”的位置来看,处于两手之间,空间上可与两手之形构成授受关系,充当相授受之物。问题是为什么要选取“舟”字作为相授受之物呢?这与东巴文“执”字以“青稞”充当手执之物是同样道理。因为它们发音与整字相同或相近,能够起到表音作用。

(三)多声一读

多声一读指的是有的声符在构字时出现两次,但只读一次。刘悦认为这是为了达到构图上的平衡效果[5]。如“爱”字,画男女对坐表意,中间画一枚针表音,但为了达到画面的平衡感也可画男女各执一枚针。“冷”字,画发抖的人形表意,在人的两手臂上各有一个“刺”表音,但只读一个发音,这样也是为了增加字形的平衡感,并是图画文字造字思维的一种体现。如:

(四)声符不固定

东巴文有些形声字存在几个不同的异体字,原因在于声符可以替换为其他同音字。如方国瑜《纳西象形文字谱》中“无量河”“崇则利恩”等都有不同的写法。如:

这种同一字可替换多个音同或音近声符现象,说明东巴文声符类化程度较低,其声旁没有固定地类化集中由少数偏旁来表示。

二、东巴文形声字意符的特点

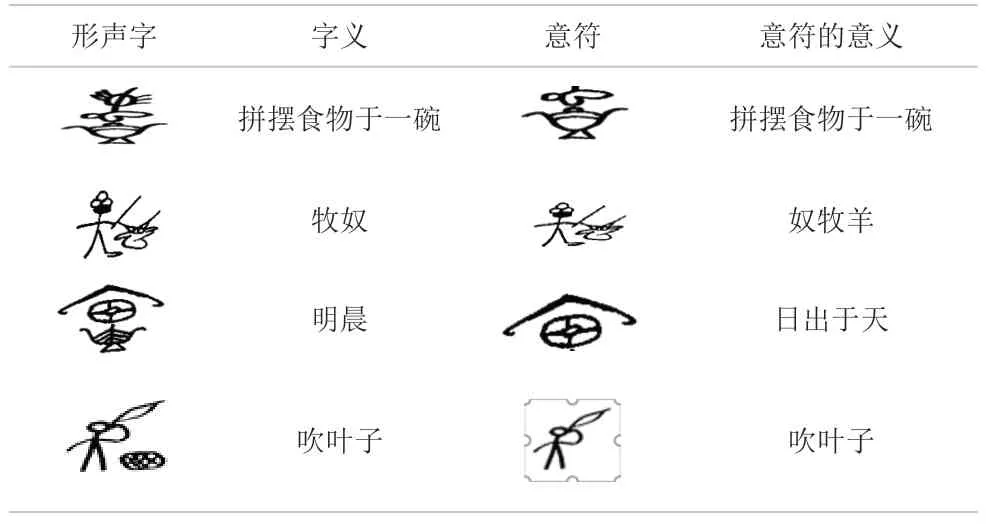

东巴文有些形声字意符与汉形声字一样,表示整字的义类。如:东巴文中表地名的字一般是,以表示地区、地方之意,是概括性的义类。但东巴文意符也比较复杂,除了表示义类以外,还有其他不同的作用。

(一)意符与整字意义相同

意符与整字意义相同,属于同义型意符。但这种意符的概括性差,表意非常具体,类化程度低。在东巴文形声字中,有些声符是重义成分,是为了避免字形混淆而后加在象形字上,加声符后,原字充当意符,成为形声字。这样的字,去掉声符之后字义并不受影响,这说明意符表示的是整字的意义。如:

在甲骨金文中,已有很多构字能力强的意符,具有较高的类化程度。如“亻、女、氵”等。但也存在一些表示具体意义的意符,如(凤)本来是象形字,后来直接加注声符“凡”表音,变为形声字,原字变为意符,直接表示整字的意思,不表义类。这种形声字称为注音形声字。在东巴文和早期汉字中都存在一定数量的注音形声字。直接给已有的象形字加注声符,这是造字者对字形表音的一种自觉追求,是早期形声字的产生途径之一。

(二)多个意符共同表义

多个意符共同表义就是一个形声字中包含两个或两个以上的意符,即一般多形字。东巴文中有这类形声字。如:

《说文》中认为,汉字中也有这类多形字。但目前对这种观点持否定态度的学者也较多。唐兰认为汉字形声字只有一形一声,不存在二形一声且三形一声等情况[6]。彭霞也否定汉字存在多形字的现象[7]148-149。她举例说:《说文》将“碧”字说成是:“石之青美者,从玉、石,白声”,是错误的,其忽视了汉字形声字产生的层次性。“碧”应该是从石,珀声(珀本身是从玉白声的形声字)的一形一声字,而不能拆开来分析从玉、石,白声的二形一声字。

(三)意符兼声符

东巴文中很多意符在表意的同时也要发音,兼具声符的作用。这是由于东巴文中有一些文字是多音节。如果声符只表示其中一个音节的发音,那么另外音节的发音就有可能要对应意符的发音。如“公鸡”,由“白”和“鸡”两个字符组成,“白”是声符,注“公”音,“鸡”用的就是“鸡”的象形字,是意符,但仍读“鸡”音。如:

有时东巴文意符不但要发音,一个意符在一个字当中还有读两次的现象。东巴文经典中常出现的吉利话“养女好看”是一个字,共4个音节。它由“稻”“女”“美丽”三个字符组成,“稻”借音作“养”,“美丽”表意,也要发音,对应最后一个音节;“女”表意,也要发音,虽只画了一个“女”的字形,但要读两次,分别对应第一个音节和第三两个音节,直接翻译就是“女养女美”。与之十分类似的还有“养儿能干”这个字。如:

(四)意符的类型以形符为主

裘锡圭将意符分为形符和义符两类。如果一个字符是通过形象来起到表意作用,称为形符;有的意符不通过形象来表意,而是依靠它本身的字义来表意,这种字符往往是由已有的字来充当表意部件,这就是义符。汉字隶变之后象形性大大减弱,形符基本就不用了。东巴文象形性强,还没有发生笔画化,目前只有是形符字存在。

三、东巴文形声字的总体特点

(一)东巴文形声字还保留一部分图画特征

东巴文形声字中的声符兼意符(形符声化)、多声一读、意符类型以形符为主等特点,都是图画特点的残留。东巴文声符除了表音以外,有时也要考虑与意符一起构成一幅有意义的画面;或者明明不需要多个声符时,重复出现某个声符,以实现画面的平衡感。但意符多以形象的图形表示具体的意义,几乎没有实现类化,也没有发生笔画化。这说明造字者造字时仍囿于图画思维的极限,使得造出来的字能够望文知义。这恰恰说明了东巴文形声字的原始性特点,因为图画是反映客观世界的,而文字是反映语言的。对图画的理解可以不借助语言,而对文字的理解必须通过语言来实现。文字是用来记录语言的,应与语言保留严整的对应关系,才是比较成熟的文字体系,文字产生之初或萌芽阶段只是辅助记忆的工具,符号性很弱,与语言的关系还不够紧密,两者的对应关系是在社会发展过程中逐渐紧密起来的。

(二)东巴文形声字声符和意符功能没有完全分化

东巴文存在声符兼意符和意符兼声符的现象。声符有时在构型上与意符形成一种能够整体表义的文字布局;意符也常常要体现表音的功能,既要表意,也要对应多音节字中的某个音节发音。这种声符和意符功能,反映出东巴文声符和意符的分工尚未完成,其形声字还处于较早的阶段。

(三)声符和意符类化水平低,形声字特点不明显

类化是形声字声符和意符遵循“以类相从”的原则,逐渐系统化的过程,是形声字成熟程度的重要标志之一。

汉字形声字从产生到发展经历了持续类化的过程,尤其是意符的类化表现得最为突出。当一个字承担的意义过多时,为了分化字义,使文字的形义关系更明确,就会给假借义、本义、引申义等添加意符,使之变为以原字为声符的形声字。如“仓更”变为“鸧鹒”,“吴公”变为“蜈蚣”,渐渐地把鸟类的字皆从“鸟”(或“隹”),虫类的字皆从“虫”,实现了以类相从的系统化效果。

综观东巴文形声字,其意符表意非常具体,但概括程度较低。如:

这种意符不能表示义类,造字效率较低。据喻遂生统计,东巴文单音节形声字平均每个意符造字1.71个,每个声符造字1.29个。意符和声符整体上类化程度低,大多声符和意符不具有能产性[3]110-111。

(四)多形多声字广泛存在

《说文》中提到了形声字中存在多个形符或多个声符的现象,清代学者将其统称为多形多声字。但对汉字中存在多形多声字的提法,近代以来的学者多持有否定态度,如唐兰、马叙伦等。彭霞、冯玉涛对《说文》中的多形多声字进行了逐一分析,认为汉字中不存在多形多声字,之前多形多声字的提法是由于没有注意到汉字形成的层次性或将其他结构的字错误地分析成形声字所致[8]152-153。

东巴文中存在一定量的多音节形声字,但充当声符的字都是单音节,这就给东巴文多声字的产生提供了条件。

东巴文意符表意往往非常具体,要在形声字中表达一个相对复杂的意思,就需要叠加意符。如东巴文中“丽江宝山乡”这个字,既要表示出这是一个地名,又要表示出这是一个村子,还要表示出此地多石的特点,就需要三个意符组合,这也体现了东巴文造字者对具体意义的追求。

汉字中靠添加意符手段产生的形声字,主要目的不是为了表达意义,而是为了区别意义,即分化字义。又由于汉字意符类化程度高,一般都只表示义类,所以汉字添加意符只要能达到在字形上将本义、引申义、假借义区别即可,所以不必采用多个意符造字。如给多义字“益”“其”“止”等分别加上表示义类的意符“氵”“竹”“足”以区别本义和假借义。汉字形旁意义与形声字字义的关系,大都泛而不切实际。

汉字形声字的追求是区别意义,做不到望文知义,只能做到望文知类。而东巴文形声字的追求是表达意义,即追求望文知义,因此当一个意符无法准确表达意义时,会选择采用多个意符。这种追求其实也是图画造字思维的一种体现。

四、东巴文形声手段的发展

汉字在甲骨文阶段曾出现过大量的假借字,从殷商甲骨文用字情况看,假借现象在当时非常普遍,一度占到甲骨文的百分之七十左右[9]。假借是最先出现的表音手段,是解决“字不敷用”的一个权宜之计。但当文字数量达到一定程度,抽象意义增多时,假借字也随之增多了,一个假借字往往要表示若干个不相关的意思,在一定程度上影响了文字表意的确定性。这时给假借字增加意符来分化它们的功能就成为一个自然的选择,如“仓更”加形旁变成“鸧鹒”,“尚羊”加形旁变成“徜徉”,假借字就变成了形声字。形声字一旦产生,很快就占据了优势。按马景仑[10]的统计,甲骨文中形声字占27.24%,《说文》中形声字已占到85%。形声造字法既能表音,又能表意,更能适应语言对文字的需要,汉字在产生形声造字法以后已经完全形声化了。而东巴文中并没有出现过这一现象。东巴文中虽有假借手段,并有形声字,但它并没有发展成以形声为主的文字体系,到目前为止形声字在东巴文中所占的比例仅有20%左右②。究其原因,大概有如下几个方面:

(一)假借在东巴文中十分自由,在一定程度上解决了字不敷用的现象

东巴文假借现象很多,通常是假借表示具体意义的字来表示抽象意义。假借在东巴文中是一种用字原则,使用十分自由,基本上随文定义,只要音同或音近皆可假借。据喻遂生统计,东巴文应用性文献中假借字占到总字数的70%-80%[3]225。和即仁、姜竹仪《纳西语简志》中指出:“东巴文的一个字除了本义以外,在一定的上下文中还可以表示和它同音或读音相近的词的意义。”[11]李霖灿认为东巴文源于“应物写形”,而实际应用确采用“同音假借”原则[12]。

按照刘又辛的观点,汉字的发展大体可分为三个阶段,分别是形意字阶段、假借字阶段和形声字阶段。假借字的出现主要是为了“济造字之穷”,形意文字要求字形与字义有一定的联系,字义具体的字比较容易造出来,当抽象概念大量涌现的时候,形意字就显得力不从心了,单纯依靠象形、会意等手段无法全面地记录语言[13]。假借字抛开了文字与语言之间的形义联系,转而通过字音与字义建立关系,这可以更加完整地记录语言,大大提高了形意文字的表词功能。早期文字数量有限,大量的假借势必造成一字多义,而文字的发展要求“表达律”“区别律”的统一。出于提高区别度的考虑,假借只能作为“济造字之穷”的权宜手段。如果一个部落叫做“羊”,一个水名也叫“羊”,一个虫子也叫“羊”,这都是假借,一个字形需承担多个不相干的意义,很容易混乱。人们就会分别给它们加上一个意符,部落叫“姜”,水名叫“洋”,虫子叫“蛘”,通过形声的手段分化了假借字的功能。文字发展就进入到了形声阶段。

如果参照汉字的发展阶段,东巴文目前大致属于假借字阶段,而且处于“字无定义,义无定字”的早期未定型阶段。假借的随意使用能够基本解决“字不敷用”的问题。虽然也由此带来了表意混乱的现象,但由于东巴文在东巴经之外的应用不多,而东巴经师对经文的内容往往谙熟于心,并不依赖东巴文释读经文,不易产生混乱,因此通过添加意符制造形声字的愿望也不如汉字使用者那么强烈。

(二)东巴文使用空间受到汉字的挤压,没有发展成为纳西族全民性文字

东巴文主要用于记录东巴经,虽已发现一些近代用东巴文书写的地契、账本、书信、墓铭、对联等应用性文书,由此说明东巴文并不是一种纯粹民间信仰文字,也有一些世俗方面的应用,但总体来说东巴文始终没有成为纳西族全民性的文字,使用范围较窄。东巴文从产生到现在,其使用权主要掌握在纳西族文化精英——东巴经师。

据尤中介绍,从明朝始在丽江一些地区开始设立学校,部分麽些(纳西)统治阶级直接接受了汉文化,木氏土司家族有些人开始用汉字写诗。但民间东巴文还仍在使用,不过由于纳西族当时还处于农奴制社会,百姓没有受教育的权利,几乎都是文盲,东巴文也主要限于纳西族知识分子东巴经师在使用。清雍正元年(1723年)改土归流后,丽江地区受汉文化影响较深,本民族文字不复见于推广使用[14]。方国瑜也提到,自己幼年时,开蒙读书都只识汉字,不学东巴文,一般社会生活中都使用汉字。从现在东巴文使用情况看,文字的社会功能已经大大衰退,东巴文在丽江社会中,象征功能远远大于信息功能[15]。徐红罡,任燕指出:丽江市政府及市民虽然对东巴文有认同,但他们主要看重的是东巴文的文化符号价值和商业价值,东巴文信息功能已非常匮乏[16]。现在政府、学校、媒体以及一些公共标识等都使用汉字,在一定程度上限制了东巴文的进一步发展。由于群众基础薄弱,社会功能匮乏,东巴文失去了从假借字阶段向形声字阶段发展的推动力,形声造字法产生之后,形声字的数量并没有显著提升。

五、结语

通过上述分析,东巴文形声字与早期汉字形声字存在一些共性特点。如早期汉字形声字也存在声符形化现象,意符也有一部分表示具体意义。但东巴文形声字还有很多汉字形声字不具备的特点。一方面由于东巴文比甲骨文更为原始,并具备更多图画文字的特点,其形声手段也不完善;另一方面由于东巴文记录纳西语的方式与汉字记录汉语的方式不同。汉字是比较严格的语素-音节文字,绝大多数都是一个字对应音系层的一个音节,对应语法层的一个语素。但东巴文与纳西语的对应方式比较复杂。有的东巴文是一个字对应一个语素或一个词,也有一些东巴文对应的是纳西语中的短语甚至句子,这就使东巴文当中产生了很多的多音节形声字,其形声表达法自然也与汉字不同,其中最明显的就是采用多个声符造字。通过分析东巴文形声字的特点,可以说明古汉字形声字是比较发达和完善的,并且可以据此推测古汉字可能也经历过与东巴文形声字相类似的初级阶段,为探寻比甲骨文更早的汉字提供了依据。同时,汉字通过假借字阶段走上形声化之路的文字发展路径,也为东巴文未来发展走向提供借鉴。

注释:

①本文中所提到的东巴文均出自方国瑜的《纳西象形文字谱》和李霖灿《纳西族象形标音文字字典》。

②据胡文华博士学位论文《纳西东巴文形声字研究及其文字学意义》统计,方国瑜的《纳西象形文字谱》中共有形声字363个,占总字数的27%,李霖灿的《纳西象形标音文字字典》中共有形声字382个,占总字数的18%。就两者综合来看,东巴文形声字数量应在20%左右。