六十年海外继承语教育研究综述

杨晓雯,刘莎

(云南大学汉语国际教育学院,云南昆明 650091)

继承语(heritage language)教育主要兴起于美国、英国和澳大利亚等英语为主要语言、移民较多的国家。这些国家少数族裔的语言传承既不同于母语习得,也不同于第二语言习得(下文简称“二语习得”)。随着移民及文化的多元化,语言教育领域也不断精细化,双语教育已难以满足少数族裔的语言传承需求。同时,更多的语言学家注意到“语言作为资源”的价值,尤其是“9·11”事件后,美国等国家开始将继承语视为一种独特的语言资源,继承语研究得以快速展开,并于近20年成为二语习得研究之后一个独立的新兴研究领域。

本文收集、整理了60年来国外继承语研究的文献,翻译了部分英文文献,在此基础上对继承语的提出背景、相关定义、发展阶段以及研究热点进行综述,并关注学界动态。

一、“继承语”和“继承语学习者”的界定

(一)什么是继承语?

继承语在国内被译为“传承语”“继承语”,与之相似的表述还有“家庭语言”(Home Language)、“祖语”(Ancestral Language)、“少数民族语言”(Minority Language)和“社区语言”(Community Language)等。这些术语反应了各国多元化的研究视角,同时也凸显了该概念具有一定的包容性和弹性。早期继承语用于描述“英语和法语以外的任何语言”,即当地居民或移民使用的语言[1]。后期继承语又通常指“除主导语言”之外的任何语言[2]。虽然继承语被认为是在家庭环境中使用的语言[3],但Cho和Tse指出继承语有更广泛的文化关联和意义,强调其“可能在家中使用,也可能不在家里使用”[4]。2001年美国社会语言学家Joshua Fishman认为继承语是一种“与学习者有着某种特殊家庭联系的非英语语言”,并将其分为三类:移民继承语、土著居民继承语和殖民继承语。Fishman的定义注重的是族裔联系和对社会历史因素的追踪[5]。

Polinsky和M.&O.Kagan总结了前人的研究成果,认为前人关于继承语的界定存在广义和狭义两个维度。广义的界定者如Fishman,他认为某一种门语言可能已经不再在家庭内部使用,同时继承语学习者们也可能不具备说或理解这门语言的能力,而是要作为一个二语学习者来学习该语言。但该语言是家庭和文化传承的一部分,继承语学习者成长于与此种语言有较强文化联系的家庭环境,因此具有某种“传承动机”(Heritage Motivation)[6]。Fishman的界定体现强调了对个体语言文化之根脉的追溯和族裔取向,具有一定的社会政治学意义。狭义的界定者如Guadalupe Vadlès认为继承语是“由于个体转向另一门主体语言而没有完全习得的第一门语言”[7],仅有某种族裔关系而没有继承语能力的人不能将其视为继承语学习者。这一概念更加明确了继承语习得同母语/二语习得的不同。

(二)什么是“继承语学习者”?

关于“继承语学习者”(Heritage Language Learner/Speaker)的理解因视野不同而不同。最早对继承语学习者进行界定的是Fishman 和Vadlès。Fishman从人类学视角出发,认为继承语学习者是与该语言和文化有一定族裔联系并能追踪其社会历史根源的一类人[5]。而Vadlès则从语言习得的角度出发,根据继承语学习者的语言能力情况将“继承语学习者”界定为:“学习一门家庭所用的,非官方通用语言的人,他们会说或者至少能够听懂这门家庭语言,并且在一定程度上具有双语或者多语能力的学习者。”[8]他的定义明确了继承语学习的本质属性为“继承性”。Vadlès还认为这类说话者同二语习得者在语言能力和知识方面具有不同的特征。Kagan和Dillon从语音、语法、词汇、社会语用规则、读写技能五个方面对二者进行了区别分析[9]。

继承语学习者的鲜明特征是具有双语能力。因此,Vadlès根据语境的复杂性将继承语学习者分为两类:一是从出生起就接触传统语言和主导语言的双语者;二是在单语社区出生和长大,随后通过学校教育接触到主导语言的连续双语者[10]。但是该定义因将希望重新发现或复兴该继承语的学习者排除在外而遭到质疑。为了区分这两者,Van Deusen Scholl把继承语学习者分为传统学习者(有社区或家庭接触过该语言的人)和具有传统动机的学习者[11]。后期Carreira[12]、Kondo Brown[13]、Homberger和Wang[14]等学者均认为应该根据身份认同、文化认同和主观能动性而不仅仅是语言熟练程度来界定继承语学习者。因为在实际研究中发现不少继承语学习者的自我身份构建存在矛盾性,他们拒绝学习这门家庭语言并抗拒被归入继承语学习者的范畴。Tse提出“族裔身份认归模式”(Ethnic Identity Model)认为继承语的发展与族裔身份认同、语言态度、学习动机之间有着紧密关系[4]。

影响继承语学习者的因素很多,因此研究视角也具有多样化。对于继承语学习者的研究从语言学领域不断向教育学、社会学和人类学等领域拓展。

二、继承语研究的兴起

最早在1977年加拿大语言项目“安大略继承语项目”(Ontario Heritage Language Programs)中就明确提出“继承语”概念,但直到20世纪90年代该理论才得到广泛关注。“继承语”最先兴起于族裔人口结构较为复杂的移民国家。“语言作为问题”在美、加、澳等以英语为主流语言国家的语言政策中长期占据主导地位。在这些国家,对于语言及语言竞争问题往往存在两种相互对立的观点。一种是担心语言和文化的多元现象会影响民众的英语能力并破坏社会的统一,因而采取各种措施限制非官方语言的发展,削弱原住民和移民语言文化的多元性,将其同化并融入英语这一单一的语言文化中[15]。具体表现为“唯英语”运动,1980年美国日裔议员早川(Hayakawa)发起了“唯英语”运动之后,28个州先后通过了限制发展非英语的任何语言的提案。20世纪末至21世纪初,反双语教育活动与立法的标志性事件是《227提案》《203提案》的通过以及《不让一个孩子落后法》的签署,更是给了美国双语教育致命一击,使得“双语教育”不再具有联邦法律执行效力[16]。

然而多重限制性法案的推行并未让少数族裔放弃对自己的语言和文化的传承。他们的坚持让更多人看到语言和文化的多元性是国家发展和文明进步的重要资源。同时,继承语教育是在英语环境中对少数族裔语言和文化的传承和发展,对于维护语言生态,缓解英语和少数族裔语言之间的张力以及舒缓主流社会与少数族裔之间的紧张关系均有极大作用。尤其是在“9·11”事件后,美国等国家的语言政策发生从“语言作为问题”向“语言作为资源”的转变,少数族裔的继承语被视为一种独特的语言资源而得到快速发展。

继承语教育在美国高校获得深入发展。从20世纪60年代至今,美国英语之外的其他语言中,掌握西班牙语的人数一直都是最多的。根据美国2000年的政府工作报告提供的语言地图,说非英语的人占17.89%,其中,西班牙语掌握者占了10.71%[16]。继承语概念的提出与美国大学外语系教师在教授西班牙语是遇到的困惑有关。20世纪70年代,外语系教师在教授西班牙语时发现,不少学生西班牙语的口语能力很强,甚至说得比老师还流利,但是在学习语法时非常吃力,书面表达的规范性较差。老师发现:对于这些具有特殊背景的西班牙语学习者,西班牙语作为外语的教学模式和西班牙语作为母语的教学模式均不适合他们。他们将这类学生被称为“双语能力学生”或“类似西班牙语母语者”。随着世界全球化的发展和随之而来的移民迁徙潮,移民后裔对祖籍国语言的学习需求也日益增加。国际上开始涌现除西班牙语外的法国裔和日本裔等海外移民后代的语言教学。对继承语教学的实践和理论也随之出现并得到快速发展。

三、继承语研究发展历程

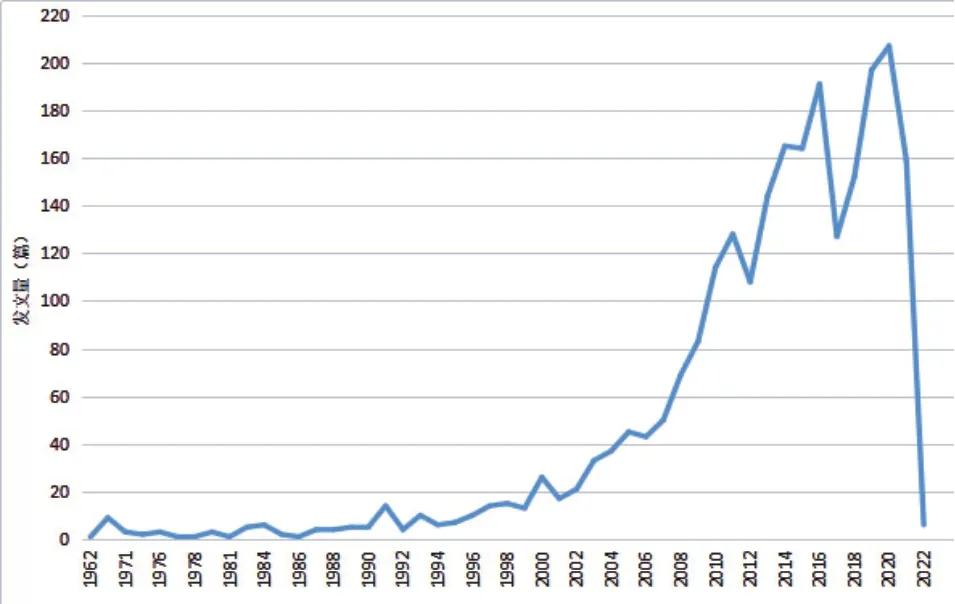

笔者在中国知网(CNKI)以“继承语”(Heritage Language)、“家庭语言”(Home Language)和“祖语”(Ancestral Language)为关键词进行检索,时间范围为:1962—2022年,共得到2419篇文献并生成趋势图(见图1)。最早的继承语研究始于1962年,至今已逾60年,近20年来研究发展迅速,并成为社会语言学领域的热点之一。《第二语言习得研究》《应用语言学年度评论》《现代语言学刊》等国际著名外语刊物相继出版过继承语教育的研究专刊。通过统计发文量,制作研究趋势图,结合具体研究成果,笔者将国外60年继承语研究发展历程分为三个阶段:第一个阶段:研究起步阶段(1962—1989);第二个阶段:初步探索阶段(1990—2000);第三个阶段:快速发展阶段(2001—2022)。

图1 继承语研究的期刊发文量(1962—2022)

(一)继承语研究起步阶段

在继承语研究起步阶段,研究成果仅有23篇文献,且尚无“继承语”“祖语”概念提出,该阶段主要围绕“家庭语言”(Home Language)展开研究,探讨家庭语言和社会主导语言之间的关系,其调查对象多为移民儿童。1971年,Spence在讨论“弱势”儿童的问题时提出语言是造成这种“弱势”现象的主要原因之一。由于学校和少数族裔家庭使用的语言模式之间存在着巨大差异,从而导致少数族裔的语言逐步向社会主导语言转码,大多数人在这两个极端语言之间磨炼出一定程度的双语能力[17]。1980年,Lars通过对瑞典286300名移民儿童的家庭语言使用进行了调查,他将“家庭语言”界定为学生在家庭内部作为互动而使用的一种或多种语言。Lars的调查证实了Spence的观点,认为没有家庭语言练习的孩子只会说社会主导语言,家庭交流存在困难[18]。

这一时期大多数国家仍集中于发展本国社会的主导语言,缺乏对少数族裔多元语言和文化的关注,研究成果也较为薄弱。

(二)继承语研究初步探索阶段

虽然继承语概念提出得很早,但直到20世纪90年代,这一概念才被美国语言教育领域接受而得到推广。最重要的标志是在美国外语教学会(ACTFL)在1996年制定的《21世纪外语学习标准》中首次提出了“继承语说话者(Heritage Language Speaker)”这一有别于母语和二语学习者的群体。美国外语教学界的学者们注意到传统的外语教学模式已难以满足继承语学习者的学习需求,并且意识到并非所有的非英语语言学习者都是传统意义上的“外语”学习者。因此,符合继承语学习特点的语言课程也在中学和大学里快速增加。在此基础上,如何进行继承语教育的理论框架也层出不穷,如Krashen提出了“自由自主阅读”(Free voluntary reading,简称:FVR)理论,他认为继承语者的阅读量决定着其语法、词汇等方面的高质量输出[19]。

为了进一步推动美国继承语教育的发展,美国应用语言中心于1999年召开了第一届美国继承语大会。会议倡议为了应对美国国家、社会和公民对非英语语言能力的需求,应该建立新的“继承语”教育体系。2000年召开了“继承语优先研究课题研究会”。学者们认为需要对社区、家庭和继承语者、继承语教育政策展开相关研究,并提出了继承语教育需优先解决的一系列问题。此阶段学界对继承语习得和教育的研究重点逐步达成共识,相应的文献研究也开始涌现。

(三)继承语研究快速发展阶段

2001年“9·11”事件后,美国社会普遍认为国家外语能力是保障国家安全的重要资源。因此,继承语教育研究在美国语言学界快速升温。2002年,在华盛顿召开了第二届美国继承语大会,从公众意识的角度提升继承语在经济、个人和社会等方面的重要性,使得国家、社区、家庭和个人开始关注继承语的经济价值。2002年,美国国家继承语资源中心创办了在线学术期刊《继承语学刊》。2005年,国际应用语言学期刊创办“继承语专刊”。2006年成立了旨在发展继承语教育的美国国家语言中心。2008年,由Donna M.Brinton、Olga Kagan和Susan Bauckus 编撰的Heritage Language Education:A New Field Emerging面世,该著作是继承语研究的集大成者,该著作的出版是继承语成为语言学研究独立分支的标志。

除美国外,“继承语”概念的提出国加拿大也积极实施保护和发展少数族裔语言的政策。20世纪60年代加拿大一直致力于保护和推崇官方语言的二元性(英语和法语),但此后开始通过语言政策来支持少数族裔语言和文化的多元化发展。相应地,20世纪七八十年代继承语教育在加拿大得到快速发展。但由于到了20世纪90年代,联邦基金对继承语发展的资金支持大幅减少,其研究成果下滑明显。不过近些年对于继承语教育领域的研究热潮再次兴起,研究者们主要集中于继承语学习者多语读写能力、语言和身份认同、语码转换、异质语和三语制的社会语言学分析等话题。

在移民较多的澳大利亚,继承语教育也得到了重视。2001年美澳两国研究者以“继承语/社区语教育”为话题在墨尔本召开了会议。会议采用了复合性术语“继承语/社区语教育”,从身份认同、语言政策和课程开发等方面探讨了如何保持、发展和评价少数族裔语言和文化等话题。

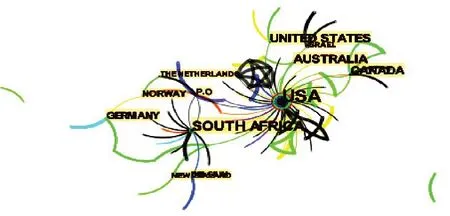

继承语研究起源于美国、加拿大和澳大利亚三国,但继承语本身是一个国际化现象,研究范围开始从美、加、澳三国向其他国家和地区延伸,特别是那些以英语为社会主导语言的移民国家。目前在移民较多的东南亚、南非和欧洲等地区也出现了不少继承语研究成果。另外,政治、经济、文化等原因促使社会学、人类学等不同学科领域的学者们也开始加入这一研究领域,成立了众多学术组织和研究机构,并推动了一批关于继承语教育研究文献的出版。60年来继承语研究的国别分布情况见图2。

图2 继承语研究成果国别分布图(1962—2022)

四、继承语研究的热点话题

继承语研究具有宏观、微观,语言结构内外因素等角度,当前的研究以语言政策、身份认同、语用环境等宏观及语言外部因素的研究为主。本文将继承语研究的热点话题及研究特点归纳如下。

(一)语言政策对继承语发展的影响

语言政策往往指国家层面实行的、宏观的语言规划。宏观的语言政策对于继承语的影响起着决定性作用。20世纪90年代始,学者们逐渐意识到家庭对于继承语教育的影响。2007年Bernard Spolsky明确提出“家庭语言政策”(Family Language Policy,简称:FLP),关于微观的家庭语言政策研究得以快速发展。

1.宏观语言政策的影响

一个国家的政治、经济、文化、安全等宏观因素决定着该国语言政策和语言规划的选择,从而影响着该国少数族裔的语言选择。双语或多语社会的语用环境、语言经济和语言政策等外在因素促使语言竞争、语言活力处于不断变化之中,继承语使用者的语言能力也随之发生变化。以美国为例,爱德华多·埃尔南德斯·查韦斯认为:“美国在短期内曾经容忍过个人的语言权利和有限的公众权力,除此之外,美国语言政策的历史基本上是一个迫使人们在更大范围内使用英语和限制其他语言权利的过程。”[20]尤其是“9·11”事件以前,美国主导的语言政策是以“维护英语的绝对权威、排斥和打击其他民族语言”为核心的“唯英语”运动。相应的语言政策的实施限制了继承语的发展。但“9·11”事件后,美国政府开始将国家外语能力视为影响国家安全的重要因素,随即推行“关键语言”(Critical Language)教育战略,语言政策发生了较大的调整。继承语作为体现国家语言能力的重要内容获得较大的发展。美国继承语资源中心(National Heritage Language Resource Center)对该继承语的使用做了跟踪调查,1980年美国说继承语的人口数量仅为两千三百万。而到了2010年,全美约有6000个继承语培训机构,涉及继承语约145种,超过4600万人在不同程度上使用继承语。30年时间继承语学习者数量增长了一倍[21]。2017年,美国文理科学院(American Academy of Arts and Sciences)下设的语言学习委员会公布了21世纪美国继承语项目发展的情况,并敦促各大高校加大对继承语项目的经费投入,鼓励继承语学习者学习本民族语言。美国高校的继承语教育政策是多种语言政策的行为主体互相协调、妥协和互相影响的结果,微妙地促成了一个能够暂时平衡各方利益和需求的现状。但是,目前美国高校的继承语教育政策实际上在努力规避触及“种族”这一核心问题,尽量维护表面和谐。严格来讲,其继承语教育并不能真正保护和促进少数族裔的语言权利,而更像是一个单纯的外语教育促进政策[22]。

除了美国,加拿大和澳大利亚也是移民较多的国家。其语言政策也是语言学界研究的焦点。在加拿大,双语政策、“文化同化主义”及“二元文化主义”一直是加拿大联邦政府长期推行的语言政策,如1991年颁布的《关于官方语言在公众交流和服务领域使用之规定》(Regulations Respecting Communications with and Services to the Public in Either Official Language)和2004年颁布的《关于双语雇员岗位的指令》(Directive on the Staffing of Bilingual Positions)。这些旨在保护英、法官方语言地位的语言政策,促使很多加拿大少数族裔逐渐放弃传承自己的族裔语言和文化,从而阻断了多元语言和文化在加拿大的发展。澳大利亚20世纪70年代以前,国家通过“单一语言政策”与“白澳政策”等语言政策促使英语成为澳大利亚的唯一主导语言,迫使土著居民和外来移民逐渐放弃多元的传统文化和语言。

20世纪70年代始,世界范围内兴起的人权运动使不同人群的人权意识开始觉醒,人们认识到传承自己的语言和文化是基本权利。加拿大、澳大利亚等国逐渐意识到多民族的多元文化主义有利于社会发展和文明进步。同时,单一的文化和语言政策使得少数族裔语言面临濒危问题日益突出。两国政府开始调整语言政策,制定了保护多元文化和语言的政策。如加拿大政府1971年制定的“双语框架下的多元文化主义政策”(multiculturalism policy within a bilingual framework)、1988年颁布的《加拿大多元文化主义法案》(The Multiculturalism Act of Canada)。1987年澳大利亚政府颁布了澳大利亚第一部官方语言政策《国际语言政策》。该政策赋予人们自由使用英语以外任何语言的权利,并特别强调“汉语、印尼语、日语、法语、德语、意大利语、希腊语、西班牙语和阿拉伯语”这九种语言具有重要的商业价值[23]。

语言具有经济、文化、政治等方面的价值,语言价值的平衡、发挥和保护,个体与集体语言选择的矛盾,都需要通过语言政策来引导。不得不说,各个国家积极的多元化语言政策促进了继承语的学习和发展。

2.家庭语言政策的影响

对移民父母来说,抚养一个双语孩子是一项巨大的挑战。早期的研究者认为移民儿童只需要学习居住国的社会主导语言就可以成为一个出色的双语者。Fillmore[24]和Kouritzin[25]则推翻了此观点,他们认为如果家庭内部不刻意发展和保护继承语,年轻一代的继承语学习者更倾向于用社会主导语言取代他们的传承语。Fishman提出语言转变的“三代”理论:即移民家庭如果缺乏维护继承语的语言政策,一般来说少数族裔的语言经常在三代之内消失。第一代移民将新环境(居住国)的语言加入到家庭语言学习规划中,第二代移民在双语环境中成长,具有双语能力,而第三代移民则通常只掌握该社会的主导语言,对家庭继承语知之甚少[26]。如果年纪较小的孩子在兄弟姐妹上学后出生和长大,这门家庭继承语消失的过程则更快。这种所谓的“自然代际传递”(Intergenerational Transmission)的丧失被认为是语言丧失的关键标志,并且多发生在家庭内部。因此,家庭作为一个与语言政策相关的领域被添加到研究中。家庭在儿童继承语传承过程中起着至关重要的作用,被视为儿童继承语维持和遗失的“核心驱动力”。Spolsky提出“家庭语言政策”,并对此进行了界定:FLP为家庭成员在家中使用语言的明确规划,是语言政策和儿童语言习得研究的结合[27]。2012年,Spolsky进一步从语言意识、语言实践和语言管理三个方面阐述了什么是家庭语言政策,并将“家庭域”视为一个重要的语域进行关注[28]。后期许多学者大都以Spolsky的语言学政策模型理论为研究基础。Curdt Christiansen进一步发展了Spolsky的FLP理论,指出FLP除了强调显性的语言规划外,还应关注家庭内部的隐性决策。显性的语言规划指家庭成员在继承语和社会主导语言使用方面所显现出的“刻意的和可视化的努力”。隐性决策指家庭成员的意识形态和信仰从而导致家庭成员采取的默认行为[29]。Clyne进一步指出:不论显性的家庭语言决策还是隐性的家庭默认行为,在很大程度都取决于父母对继承语传承的信念和目标[30]。影响继承语保持的因素包括说话者的实际年龄、移民年龄和在第二语言环境中居住的时间等。如果父母重视继承语教育,并关心子女对该语言和文化的认同感、族裔身份的归属感等,就会在家庭生活中积极创造有利于继承语保持的学习条件,比如:传承传统文化,庆祝继承语文化的传统节日,买继承语光碟给子女看,规定家庭语言日,唱歌、读书、对话时使用继承语等。处于这样的家庭语言氛围的孩子就越倾向于学习和保持族裔语言。与之相反,Romanowski对澳大利亚的波兰移民儿童进行研究时发现,如果没有家庭语言政策或者父母没有语言管控能力将导致儿童丧失继承语能力[31]。

除了显性的语言政策影响外,父母对语言和文化的态度也会影响子女继承语发展和水平。Piller将受到良好教育和精通两种语言称为“投资”,而且这项投资将产生高回报。正如许多家长所想,双语作为一种人力资本,是赋予经济权力的宝贵工具[32]。父母强调学术卓越并精通双语是孩子向上流社会流动的唯一资本[33];相反,Shin的研究发现:美国的华裔移民中一部分父母对子女学习和保持汉语持消极态度,担心学习汉语可能会增加学业负担,影响到孩子的英语学习,进而失去将来在美国社会中成功立足的机会,因此,其子女的汉语水平相对较低[34]。

综上可知,家庭语言政策以及父母的态度是影响子女继承语教育的两个关键因素。积极的家庭语言政策和父母积极的态度会促进子女继承语的保持并获得较高的语言水平。

(二)继承语者的身份认同

处于多元文化背景中的继承语学习者的身份认同非常复杂。部分继承语学习者在不同的环境中与不同的族群一起成长,在他们身上显现出多重的、不断变化的族群/文化身份。在过去的十年里,“身份”已成为应用语言学和其他许多领域的一个热门话题。在处于复杂族群背景中的继承语学习者更需要解决身份构建的矛盾。研究表明,那些维护自身文化、保持民族认同感的少数族裔语言继承者,除了会为自己的文化感到自豪,并与家人朋友保持亲密联系外,他们的个人能力更强,社会流动性更大,在主流社会中取得成功的可能性也更大[35-36]。

Fishman对继承语者的定义注重与族裔联系和对社会历史的追踪,他认为族裔身份认同是除语言态度、学习动机等内部因素之外的、影响继承语保持的重要因素,种族忠诚和语言忠诚在一定程度上呈正相关。Liwei也提到继承语者的继承语水平与其身份认同、成员之间的关系呈积极的正相关性,因为具有相同文化背景的种族成员能更好地理解该族群的文化价值、道德规范和行为方式[37]。Chow也认为除了态度、动机和社会身份认同等内在因素外,对大多数继承语学习者来说,继承语学习和种族群体有着密切的联系,对种族身份的态度会影响一个继承语学习者保持或放弃该语言[38]。Mary Mcgroarty和Alfredo Urzua对于三个墨西哥人的研究也证实了这一观点。三个出生于墨西哥然后移民美国的墨西哥人在移民前接受的是西班牙语教育;移居美国后虽然他们的工作不要求使用西班牙语,但是在工作中他们还是会混合使用西班牙语和英语,他们对语言使用的坚持表现了他们对自我身份的认同[39]。然而并非所有学者都认为身份认同感和继承语习得呈正相关性。Guitart指出种族认同和语言忠诚之间可能是脱节的,语言的转码并不只是种族自我排斥的一种表现。在美国,许多人自称是某一民族的成员,他们的文化模式与该民族的文化模式基本相同,但他们对该民族的母语知之甚少或一无所知。更重要的是,他们几乎没有或根本没有传承这种民族语言的动机[40]。同样,Hoffman也指出,精通一门语言并不一定意味着一定要了解这门语言的文化,反之亦然[41]。

综上可知,当前关于族裔身份认同的研究大多进行横向研究,对族裔身份认同的动态性关注不足。继承语者的族裔身份认同会随着年龄、祖籍国的国力强弱、就业、使命感等相关因素产生变化,单纯的横向研究无法全面了解继承语学习者族裔身份认同的动态过程,而这也正是调查和研究的难点所在。

(三)社会语言环境研究

移民群体一般生活在主导语言非其母语的社会中,继承语学习和保持面临着与社会主体语言之间的竞争,是保持本族语言还是转码到主体语言是语言传承研究的中心问题。移民群体的语言传承问题通常发生在语言接触频繁的双语或多语环境中,发生语言接触的环境决定着继承语语言输入的数量和质量,从而影响继承语语言的学习和保持。Fishman早在1966年就提到在受到主体社会同化的强大压力时,少数族裔往往会发生从本族语向主体语言的转用[42]。Li的研究发现生活在唐人街的华人比散居的华人保持和传承华语的可能性更高[43]。Dixon的研究表明:继承语水平与社会和媒体接触、语言的使用频率有着非常密切的关系,如英文的电视节目等传播媒介对儿童汉语继承语词汇的发展在很大程度上(或甚至完全)具有消极影响[47]。除了家庭语言环境在继承语学习中起着重要作用,家庭所在社区是否可以为继承语学习者提供真实的语言环境,创造大量的继承语接触机会,也决定着继承语学习者的语言输入和输出数量和质量。社会语言环境不仅对继承语的保持起着重要的作用,而且为后期研究聚集区和散居区的继承语学习的差异提供了研究视角。

五、结语

本文介绍了继承语和继承语学习者的界定、继承语出现和发展的背景,通过文献计量法将国外60年来的继承语发展历程分为起步阶段、初步探索阶段及快速发展三个阶段。然后借助CiteSpace可视化分析软件,绘制60年的继承语发展趋势图,并对继承语理论的研究热点——国家语言政策、家庭语言政策、继承语者的身份认同及社会语言环境等话题进行了归纳。近20年来,海外继承语理论发展迅速,已取得了较大的成就。涉及的学科、领域也日渐丰富,尤其在少数族裔语言教育领域研究之广之深值得称赞。但是也存在着研究的国别和地域不均衡、研究方法单一、偏重理论研究、实证研究偏少等不足。

在今后的研究中,我们要重视对华人继承语教育研究的总结与反思。华人在海外很多国家是少数群体,华语的学习和保持受使用人口、社会地位、使用范围等因素影响,具有复杂性。认同和语言的关系纷繁复杂,但族群共同语在身份认同建构中的重要性是毋庸置疑的。王晓梅对马来西亚华人社会的语言研究结果打破了Fishman认为移民社会三代之内会发生语言转换的“三代”论。郭熙教授认为马来西亚华人对华语的坚持与人口数量、居住模式、教育制度密切相关,但归根结底是对华人身份的认同与坚持。这种坚持源于对中华语言文化的热爱与践行。郭熙教授指出:“我们不仅要描写各地华语生活的状况和特点,还要寻找各地华语的特点和变化的来源,它们跟当地方言和主流社会语言的关系,跟中文大本营的关系,等等。”[45]因此,掌握海外继承语的研究情况和动态,加强区域华人社会的语言生活和作为继承语存在的华语的研究,对促进华人对华语、华人身份和中华文化的认同具有重要意义。