海南古代陶瓷谱系发展轨迹研究

廖忠志

(海南省博物馆,海南 海口 570206)

目前所见的考古资料,可将海南古代陶瓷发展的基本序列划分为四个主要时期:陶器初见——先秦时期海南陶器的萌芽,陶器发展——秦汉时期海南陶器的发展,瓷艺发展——唐宋时期海南陶瓷的繁荣,盛世华光——明清时期海南陶瓷的巅峰。笔者结合近年来海南省开展的主要考古工作,对照海南古代陶瓷发展的基本序列,拟构建较为完整的陶瓷发展谱系。

1 陶器初见——先秦时期海南陶器的萌芽

根据目前海南考古发现的资料来看,海南岛内陶瓷发展的历史最早可以追溯至新石器时期。迄今为止,海南岛新石器时代陶器的遗物点有百余处,主要分布于今海南东南部沿海和西南部沿海地区,包括信冲洞、皇帝洞、燕窝岭、移辇、莲子湾、桥山、内角和踏头等遗址。根据海南省博物馆(海南省文物考古研究所)、中国社会科学院考古研究所对上述几处遗址的发掘,初步构建了海南东南部沿海地区史前文化的基本发展框架为“英墩文化遗存遗址→莲子湾文化遗存→桥山文化遗存”的序列。

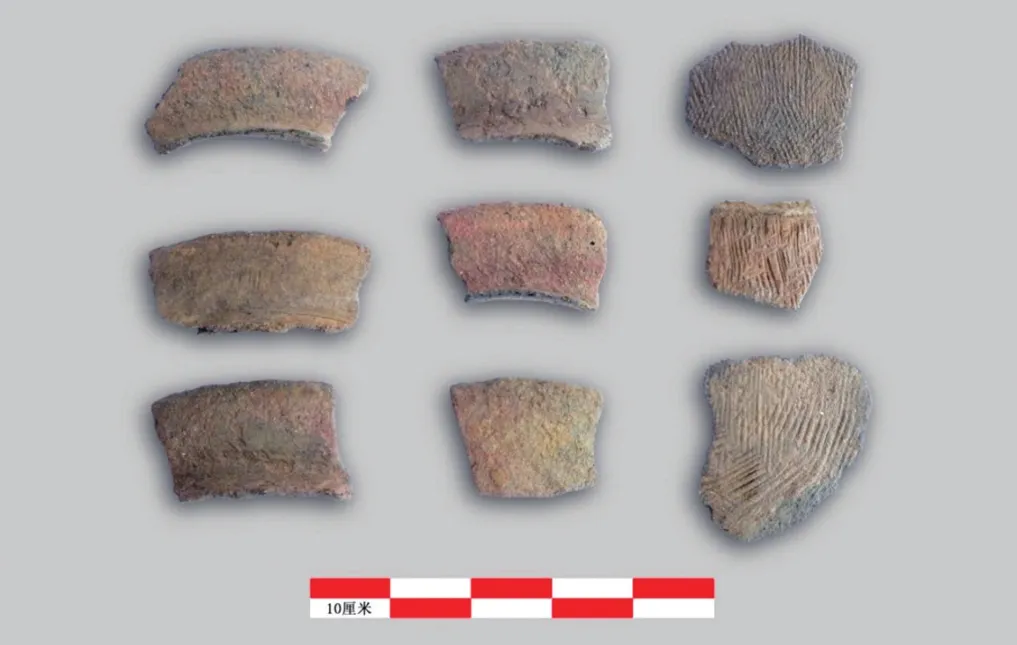

踏头遗址位于海南省万宁市东澳镇踏头村西南约1千米,出土遗物以石器、陶器和瓷器为主。其中,陶器未见完整器,所见陶片以夹细砂和石英碎粒的灰褐陶与红陶为主(图1)。陶胎较薄,质地较为疏松,器表施绳纹和刻划纹,可辨器型有盘口罐、折沿罐、杯等。同时,在踏头遗址早期地层中还伴有一些石斧、石锛(图2)。

图1 第一期陶片(TN1E7第5层出土)

图2 第二期石斧(TS2E2第4层出土)

根据对踏头遗址出土陶器的类型学分析,可知其与陵水移辇、莲子湾、桥山、三亚英墩遗址所出土的遗物较为相似。通过对上述主要新石器时代遗址出土遗物的分析,可知海南的史前陶器主要以夹砂粗陶为主,兼有少量的泥质陶,夹砂粗陶以红陶多见,也有少数灰陶和黑陶,陶胎多呈灰色或黑色,泥质陶均为红陶。在制作手法方面,夹砂粗陶和泥质陶多以手制为主,但也有少量的轮制夹砂陶器,陶土一般未经淘洗,内部掺杂着大量的砂粒、蚌末、石末等羼和料,陶器厚薄不一,有的器表还饰有陶衣。在器型方面,多为生活用具,包括圜底盆、圈足罐、圈足盘口釜等;生产工具则有各种形状的纺轮、穿孔网坠等;装饰品方面主要是饼、管、耳坠等。在纹饰方面,多为绳纹、划纹、方格纹、交叉复线纹等。

然而,与同时期中原地区相比,海南陶器的发展较为缓慢、滞后。据笔者的研究,这或许与海南当地独特的地理环境相关。众所周知,海南地处热带、亚热带气候区,气候温热多雨,其地形四周低平、中间高耸,土壤多以泥砂砖红土、赤红壤为主,这种土壤质地比较疏松,遍布砂石,较不适宜陶器的烧造。然而,通过与广西南部以及广东西南部地区新石器陶器的比较,可以得知海南和上述两个地区的新石器陶器应同属一个文化类型,文化相对更为接近,而与广东中部、北部的新石器文化有一定的差异。

2 陶器发展——秦汉时期海南陶器的发展

迄今为止,海南岛发现的秦汉时期的陶器遗存有20余处,主要位于今海口、白沙、昌江、东方、乐东、临高和五指山等市县,包括东方荣村遗址、海口仙岭沟墓葬、临高兰堂遗址、白沙对鹅遗址和五指山番茅遗址等。

1998年2月,海南省对东方市四更镇的荣村遗址(又名付龙园遗址)展开试掘,该遗址的文化堆积跨越三个时期,分别是春秋早期文化层、东汉早期文化层和南朝晚期文化层等,在标记为T6~T8的第3层(东汉早期),T1~T5的第3层(南朝晚期文化层)出土了大量的夹粗砂陶和夹细砂陶,器型多为釜、罐、钵、盘和碗等。其中,包含109件夹粗砂罐、50件夹细砂罐、73件泥质罐和19件泥质钵,夹粗砂罐可分为5型8式,夹细砂陶可分为4型,泥质罐可分为3型6式,泥质钵可分为2型。

相较于先秦时期,这一时期海南岛陶器出土的数量明显增多,且器型也明显增多,这些变化与汉武帝在海南设立郡县有密切的关系。

公元前112年秋,汉武帝派遣伏波将军路博德、楼船将军杨仆等人率军10万分五道出击南越。元鼎六年(前111),二将击溃南越军队灭南越国。同年,汉武帝在南越国辖境设九郡。

《汉书·南越传》记载:

南粤已平,遂以其地为儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡。

《博物志》载:

南越之国,与楚为邻,五岭已前,至于南海,负海之邦,交趾之土,谓之南裔。

《汉书》卷六四《严朱吾丘主父徐严终王贾捐之传》记载:

初,武帝征南越,元封元年立儋耳、珠崖郡,皆在南方海中洲居,广袤可千里,合十六县,户三万三千余……自初为郡至昭帝始元元年,二十余年间,凡六反叛。

《汉书·武帝纪》注:

臣瓒曰:茂陵书珠崖郡治瞫都,去长安七千三百一十四里。儋耳去长安七千三百六十八里,领县五。师古曰:儋耳丁甘反,字本作瞻。瞫音审。

由以上文献可知,珠崖郡领县十一,儋耳郡领县五。如今可考县名的共计十四,分别是瞫都、山南、玳瑁、珠崖、紫贝、苟中、儋耳、至来、九龙、临振、乐罗、颜卢、永丰、顺潮等。其中,乐罗县治今乐东县乐罗镇,对比海南现今的区域规划,东方市与乐东黎族自治县相毗邻,在东方荣村的考古发掘,也间接地说明了西汉王朝对海南的统治。同时,大批的军队、中原百姓也随之迁徙而来,他们将中原先进的文化和生产技术传播至海南岛,在很大程度上促进了海南岛社会的进步和进一步的开化。这种进步表现在陶瓷制造业中就是大量陶瓷的出土、丰富的器型和纹饰,较之先秦时期有了明显的变化。然而,同时期中原地区的陶器烧造已经进入一个崭新的阶段,已经可以烧造大型的人物俑,且在东汉晚期原始瓷器开始出现。相较于中原地区,海南出土的秦汉时期的陶器以实用器皿为主,较为完整的器型数量较少。

3 瓷艺发展——唐宋时期海南陶瓷的繁荣

缘于唐宋时期海上丝绸之路的繁荣,海南成为海上丝绸之路上的重要节点,通常作为往来货船运输的中转站和休息场所。因此,相较于先秦、秦汉时期海南陶瓷发展的滞后和缓慢,这一时期海南陶瓷的发展呈现出一种新的特点,即数量丰富的中原地区民窑生产的陶瓷器充斥在海南的社会生活中,这在海南唐宋时期的城址和墓葬中可见一斑。

海口珠崖岭城址被认定为海南唐代的一座重要的军事城堡,1999年的发掘出土了大量陶瓷器,器型常见的有罐、碗、盘、钵等。其中,陶器可分为泥质陶、釉陶和夹砂粗陶三类,以泥质陶为大宗,釉陶次之,夹砂粗陶最少。出土的瓷器数量较多,多以浅灰色胎为主,伴有少量的黄色胎,器型种类丰富,包括常见的碗、盘、罐外,还有少量的器盖、钵等。器物表面均施釉,釉色通常以青绿色釉、青黄色釉为主,有少量的酱釉、酱黑釉、黄釉,部分器物内壁也施满釉,而外壁则施半釉。这种类型的瓷器与广东唐代中期墓葬中出土的瓷器极为相似,郝思德先生已在文章中进行了比对,并据此判定这些瓷器以及城址的时代为唐代中晚期。2019年,海南省文物考古研究所的再次勘探、试掘也证实了这一观点的正确性。

据不完全统计,海南宋代墓葬的数量较任何历史时期多,且南宋的墓葬数量占海南两宋时期墓葬总数的80%以上。其中,海口美秋墓、安久墓、澄迈美照墓中出土的瓷器,外表均施釉,且造型装饰丰富,但其釉色较为粗疏。另外,在上述墓葬中发现的酱釉魂坛和买地券,则是宋代墓葬中的典型器物,在汉代至唐宋时期流行于中原地区及岭南地区。通过这些出土的器物可以得知宋代海上交通的发达,这在客观上也带动了海南的经济和文化的快速发展。

同时,在南海海域也发现了一些唐宋时期的沉船遗址,出水了大量唐宋时期的遗物。其中,在甘泉岛、西沙北礁、华光礁和晋卿岛等考古发现可以证实海南在唐宋时期同大陆之间密切的经济文化往来。这些岛礁出水的陶瓷器有共同的特点:“我国南方民窑烧造的,其中有宋代广东窑址、浙江龙泉窑产品,有元代龙泉窑出品的,也有明代和清代福建、江西民窑所生产的。”这些出水遗物的发现,也从侧面印证了唐宋时期海上丝绸之路的盛况。

然而,在目前的考古发现中,海南唐宋时期的陶瓷器更多的属于民窑产品,釉色多以青釉、青白釉为主,器型以碗、碟为主,通常釉色都有开片,且施釉极薄。虽然它们大多属于民窑产品,但展示了海南与海上交通的繁荣是密不可分的。无论它们通过何种方式被埋藏在海南沿海地区,都说明了海南在海上交通运输中的重要性,也从侧面印证了海南在唐宋时期与中原地区之间频繁的文化、经济和艺术的交流。

4 盛世华光——明清时期海南陶瓷的巅峰

明清以降,海南岛文化繁荣,经济昌盛,号称“海滨邹鲁”。在经济发展的同时,制陶、制瓷业快速发展,尤其是大量窑址如雨后春笋般涌现。迄今为止,已发现的明清窑址遍布海南全岛,尤以陵水、儋州、琼海和澄迈等地的窑址凸显。根据窑址属性的不同,海南的窑址可以区分为琼海汪洋窑址、三亚高山窑址、万宁山根古窑址等典型的馒头窑,澄迈福安窑址则属于龙窑系列。

海南省文物考古研究所曾对澄迈福安窑址进行了两次系统性的发掘,出土了几千件器型多样、釉色丰富的陶瓷器。器型主要有罐、壶、碗、盘、香炉、钵、碟、盆、高足杯、烟斗、瓷权、人头像、鸭头像和龟等,釉色多以青釉、青黄釉、酱釉、褐釉、青花为主,同时一些器型带字款、花卉图案。根据对福安窑址的系统性发掘以及对出土遗物的具体分析,初步认为其烧造技术应该来自福建。然而,澄迈及周边区域所孕育的陶土显然不同于江西景德镇、浙江窑址的高岭土,其土质比较粗糙,颜色暗淡,这必然导致陶瓷器的质量劣于中原地区其他窑址的。从烧造技术方面来讲,中原地区的窑址多有技艺高超的工匠负责,反观福安窑址的器物,器型相当简单,纹饰也略显简单和粗犷,明显存在差距。

另外,在海南明清时期的墓葬中发现了大量的陶瓷器,如海口市金牛岭墓葬、陵水椰林镇大兴村窖藏等。其中,前者出土的陶瓷器胎质、釉色均较为细腻,器身图案丰富多彩,尤其出现各种陶俑,对于烧造工艺的要求更高;后者的胎质多为灰胎或灰黄胎,胎壁较厚,釉色不及底,器型均为碗,敞口,素面。将福安窑址、椰林镇大兴村窖藏出土遗物进行比较,可以看出两者之间的相似性,同样呈现器型简单,釉色以常见的青黄釉、青灰釉为主,不见纹饰或简单的刻划纹饰等特点,可以判定这些瓷器应该是海南本地民窑所烧制。但是,福安窑址、椰林镇大兴村窖藏出土遗物与金牛岭墓葬出土的遗物有明显的不同,金牛岭墓葬出土的陶俑形象逼真、栩栩如生,这对烧造工艺的要求特别高,明显是中原地区窑口生产的产品。福安窑址、椰林镇大兴村窖藏中的瓷器其造型相对比较简单、粗糙,釉色同样比较古朴、素雅,与同时期中原地区明清瓷器色彩丰富、造型独特的特点有些不符,这也说明海南地区陶瓷烧造工艺发展的缓慢。

5 结语

据目前的考古证据显示,海南最早的陶器出土新石器时代晚期的地层中,主要包括夹粗砂陶和夹细砂陶器,器型多以圈足器、罐、釜等为主,多刻划绳纹、篦纹等。汉武帝时,海南正式归属中央王朝管辖,汉武帝为巩固统治在此设郡置县,同时也使得中原地区先进的生产技术远播至此,陶器的生产制造亦是如此。

唐宋以来,随着海上丝绸之路的逐渐兴盛。在海南岛及周边海域发现了较多的宋代沉船遗址,如著名的华光礁Ⅰ号,出水大量具有较高烧造工艺水平的唐宋时期的陶瓷器。同时,在海南岛本土的田野考古工作中,在唐宋时期的地层也出土了大量的陶瓷器,其技艺水平完全是大陆同时期陶瓷器烧造的代表,且多集中在古代的沿海港口之地。海南明清时期的著名窑址多达25处,澄迈福安窑址的发掘出土了大量烧造水平较高、器型丰富的瓷器,且绝大部分为家用器皿,这些器物的用途多半是用于岛内自销,足以见得海南明清时期经济生活的繁荣。由于陶器具有分布广泛、演化轨迹及文化之间差异明显的特征,能在一定程度上反映不同区域文化的发展特点。因此,本文拟构建的海南古代陶器谱系的发展,实质上也反映了海南古代文明的发展演变。