论中国羽毛球队技术风格发展中的变与不变

杨 叙

(安徽师范大学 体育学院,安徽 芜湖 241000)

引 言

世界羽坛正经历着一个“变”的时代。规则体系的变革以及新生力量的出现,直接催生了打法类型的多变和风格的多样。这在一定程度上削弱了我国传统风格在训练和比赛上的积极作用。面对已经变化的现实环境,我国对传统风格的认知却始终禁锢在前期的成功模式之中。近几年世界大赛上中国羽毛球队(以下简称“国羽”)表现不佳已是实然,加之各单项赛滑坡严重,现实表现远远背离了“快、狠、准、活”的主导思想。因此,对传统风格的反思和创新已经刻不容缓。基于此,本研究立足于技术风格的视角,通过对传统风格的回溯、梳理与归纳,运用“变”与“不变”的辩证统一关系,揭露问题存在的本质因素,以期为传统风格的继承和创新发展提供参考。

1 中国羽毛球队的技术风格

1.1 技术风格的形成

所谓技术风格,是指运动员或运动队的技术系统,区别于其他运动员或运动队的技术系统的、较为成熟和定型化了的、经常表现出的特征[1]。简单来讲,中国羽毛球队的技术风格可概括为“快、狠、准、活”,最早是借鉴中国乒乓球队技术风格而提出的。

中国羽毛球队的技术风格的确立和发展分为三个阶段:

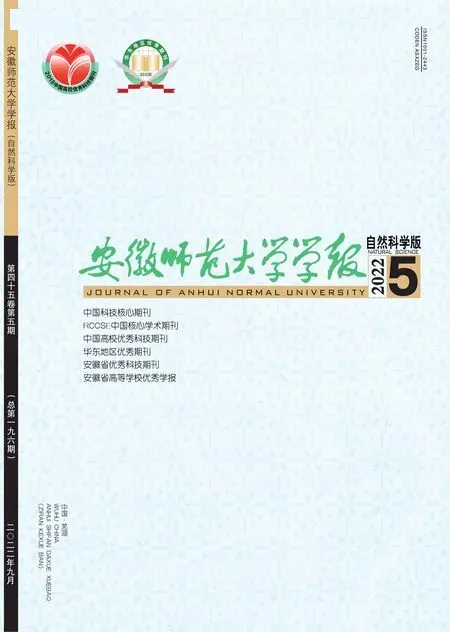

图1 技术风格演变过程Figure 1 Evolution of technology style

第一阶段:风格创立(20世纪50—60年代)。1954年,新中国成立了第一支羽毛球集训队。1958年,中国羽毛球协会正式成立,标志着羽毛球事业迈进了制度化和规范化发展道路。印尼归国华侨带来的世界先进打法,立竿见影,初见成效。中国队早期以体能见长,积极、快速进攻的打法成为中国技战术主要特点,较之同期以慢为守的打法明显占据优势,在世界赛场上崭露头角。随后,1964年7月第一届全国羽毛球训练工作会议上正式提出了“快、狠、准、活”的技术风格,并指明了“以我为主、以快为主、以攻为主”的发展方向[2]。

第二阶段:摸索前行(20世纪70—90年代)。70年代,受文化大革命运动的影响,训练中断,队伍趋于老化。另外,重“快、狠”,片面加强进攻,导致体能消耗过度,中国队的发展很快陷入低谷。1978年第二次羽毛球会议提出修改意见:“快、狠、准、活”应全面结合,同时关注人才培养问题。国羽进入一个全新时期:多种流派,百花齐放。80年代,南征北战,硕果累累。“快、狠、准、活”被视为制胜法宝。然而,90年代初,成绩再次滑坡,又一次陷入低谷,紧跟其后,1992年奥运会国羽迎来了一场惨败。研究认为,这一时期防守能力的加强削弱了进攻的优势,“稳、准”的风格开始得到普遍认可。这一改进既节省了能量又能减少技术失误,但却背离了以“快”为主的指导思想。因此,1998年工作会议上重新提出“快”为核心的思想且“快”和“准”不能分离,中国羽毛球队很快复苏。

第三阶段:巩固强化(20世纪末21世纪初)。重组后的教练团队认识到:“快”始终是羽毛球竞技的核心。因此紧紧围绕“快”字做文章,特别重视力量训练[3],进一步加强了进攻技术。总教练李永波在2006年《总结经验、探索创新、全面落实2008年奥运会备战措施》的讲话中,第一次将“快、狠、准、活”四个字的“技术风格”提升为“制胜规律”[4],对于四字风格的认知由字面转向本质、由表层转向深层,开启了中国羽毛球队的复兴之路。1996年—2006年10年期间,羽毛球运动共产生世界冠军82项,中国斩获49项,占60%[5]。2012年伦敦奥运会中国首次包揽奥运5金,中国羽毛球队开始竞技垄断,进入鼎盛时期。

中国队的技术风格跟随时代发展而变化,始终处于一个动态演变、继承与创新的发展过程,是变与不变的统一。每一次变化和更新都具有重要的现实价值和更为深远的历史意义。

1.2 对传统风格的反思

新生代的出现、规则体系的变革、科技力量的投入等直接导致打法类型多样化的产生。这种新的竞技环境打破了中国羽毛球队成型的风格体系,削弱了指导上的优势,也逐渐暴露出一些问题。

首先,“攻”与“防”理解的片面性。“进攻”和“防守”在本质上要统一于“快、狠、准、活”四字风格。而我国运动员的现实表现背离了技术风格的主导思想。具体表现为以下两点:一方面,重“攻”轻“防”是我国运动员的一贯作风,过去以进攻为主效率更高,是当时得以制胜的法宝。现阶段进攻能力普遍得到提高,防守能力的加强又削弱了进攻的优势。所以,防守能力薄弱成了中国队面临的主要困境。另外,我国运动员存在功能性动作障碍、运动损伤率较高[6]等问题,这与过度开发体能是分不开的。另一方面,在攻、防、转换三种状态中,转换薄弱。攻防“转换”是包括“攻转防”和“防转攻”,如何转换是连贯的关键,即我们常说的过渡环节,是一种中间状态。而我们对“转换”的关注不多,科研文献记载也较少。单一的进攻和防守看似够“快”够“狠”,但缺少了过渡、喘息的转换环节,无法获得准确、灵活的连贯。所以,这种片面的认识让绝对的“快”只能打绝对的“慢”成为一种习惯和共识,最终见树不见林,难以形成稳定优势。

其次,新的竞技环境下四字风格的指导作用略显不足。如前文所述,“狠、准、活”是“快”下位概念,代表体能、技术、战术。然而,理论和实践均表明一个优秀运动员竞技能力由体能、技能、战术、心理、智能五个部分组成。我国传统风格一直未对“心理”和“智能”两个因素加以重视和提高,“木桶原理”强调运动员的竞技能力应当追求均衡发展和强调全面性,任何子能力的短板都可能成为比赛场上失利的原因[1]。所以,从这一层来讲“快、狠、准、活”四字风格显然具有局限性。当今的竞技赛场上心智的表现在决定比赛胜负上愈显关键,体能、技能、战术这三种子能力在顶级选手身上的表现差距甚微。心理和智能因素属于抽象的较高层次,它反映了运动员在决策时的心理状况和智慧特征,更为复杂。本研究认为对技术风格的描述应当补充“心理”和“智能”两方面因素的描述。

最后,“高”选材与“快、狠、准、活”尚未形成高效连结。身高、体重、体重指数(BMI)等指标和训练策略有关,在不同的项目中,它们会对运动技术和竞技策略产生影响[7]。近些年国羽热衷于选拔身材较高的运动员。然而,在竞技赛场上,各单项成绩都表明小个运动员胜率较高。我国对运动员身高的选择,考虑的是抢点高、下压快、防守区域大。本意上是实现以“高”至“快”而制“快”,即更快地抢到击球点来限制对手的出手或移动速度,最终达到相对的“快”来展开进攻。显然,现实表现没能达到对“高”选材的初衷。反而在对抗小个运动员时被“绝对”的“快”限制了抢点高的“快”,形成了巨大反差。这一点是值得我们深刻反思的,如何将“高”与“快、狠、准、活”达到全面结合才是发展的关键。

面对我国传统风格在现实表现中出现的问题与不足,当下之急,应当把握好什么该变、什么不能变,懂得怎样继承、如何创新,才能最终实现技术风格的延续性发展。

2 中国羽毛球队技术风格发展中的“变”

2.1 竞技环境的变化

中国羽毛球队在世界羽坛的地位发生了改变。依据世界羽联最新排名,各单项已经趋于均衡发展。这些年来我们可以看到,印度队、丹麦队、中国台北队乃至泰国队悄然崛起,成为新生力量。传统宿敌日本队、韩国队、印尼队越战越勇,个别单项已经赶超中国队。特别是近些年日本将羽毛球项目定为S级(强化投入资金),并列入“铃木计划”,对选手的训练强化,充分备战奥运,目标只有一个:夺取金牌数量的最大化[8]。而今,中国羽毛球队夺金能力逐年下降,尤其在2019年世锦赛上,国羽仅收获1枚金牌。2020年东京奥运会,国羽男队整体竞技状态出现下跌,具有传统强势夺金的项目男单和男双,均获得银牌,离冠军只差一步之遥。

规则体系的变化。2018年世界羽联发布新规,顶级(单打前15名和双打前10名的运动员)球员必须参加所有世界羽联巡回赛1-3级所有赛事和至少3站4级赛事。这一变化的影响表现为以下三个方面:1)年度系列赛密集分布,强制参赛对运动员体能以及意志品质要求更高。2)竞赛体系在时间安排方面也体现出典型的“板块”特征[9],新的训练方法急需尝试与检验。3)对“快、狠、准、活”制胜的科学性和全面性要求提高了。除此之外,必须重视一些具体规则的变化,例如:1.15米发球规则的实施对高运动员的影响不容忽视,我国身高优势在发接发上遭到冲击。项目规则的变动导致竞技规律改变,技术风格又是规律的具体表现。如何对技术风格作出适应性的变化是促进国羽良性发展的关键步骤。

科技、科研力量投入加大。信息和数字化时代让羽毛球运动不单纯是一场两国之间的技战术较量,更是一场集科技与人融合的新兴比拼。体育科研的投入以及量化指标的客观认识在一定程度上加大了竞技比赛的不可预见性。例如:林丹用四届奥运会的成就塑造了“林丹模式”,可谓前无古人。然而,在大数据面前,林丹的技战术、打法类型,或是具体到出手速度、时间、角度,身体重心、脚步移动特点等,再或是习惯球路、心理意图都被展现的一览无余。任亚伟等利用单目视觉的技术路线得到羽毛球比赛的三维信息,将羽毛球场空间重新划分为L(Low)、M(Middle)、H(High)3层空间和更为详细的36-空间[10]。揭露了林丹得分的“甜点位置”为35号空间和失误较多的1号空间。此研究更清晰和客观地将林丹的表现通过三维的方式进行了数据化和信息化处理,这对了解运动员的风格特征以及竞技状况更加科学和全面。所以,科学元素的加入让竞技运动迎来了新的发展契机,也是国羽务必破除旧制、转变思想,寻找出路的关键。

中国羽毛球队地位的下降、规则体系的变革、新元素的加入重新构建了新的竞技环境,无疑这对成功且成型的传统风格体系带来了前所未有的冲击。

2.2 项目特征的变化

“快、狠、准、活”四字风格是从宏观层面上的统一认识,具有现实和理论意义。但是,它对单项和个人在具体操作上的差异性体现不足。

一方面,单打和双打早已分离发展,各自成型。“快、狠、准、活”源于单打,发展在单打,而我国在双打人才培养上始终没能摆脱单打的影子,而单打、双打在现实表现中截然不同。在时间决策上,单双的决策类型有差异。双打,跑动更快,反应时短,攻防转换更快,更多直觉决策。单打在节奏上的控制更有自我意识,多为认知决策;在空间感知上,双打强调短距移动和变向移动多,动作隐蔽发力短促;在体能储备上,双打选手供能系统较为复杂,很多时候更多强调速度和爆发性,而单打有氧供能居多;在技术表现上,双打更体现技术在不同时空条件下的综合表现,单打更追求技术的完整和到位;在战术意识上,双打千变万化,追求巧打,意识超前,单打更强调拉开突击效应,注重时间节奏的控制,对动作一致性和击球准确性要求更高。综上来看,双打更强调绝对的快,而单打强调快的相对性。

另一方面,运动员的个性化特点更是制胜关键。羽毛球比赛的胜负往往取决于运动员本身,受其他干扰较小。“快、狠、准、活”的制胜表现上应当因材施训,突出个性。本研究认为,人才的统一培养在一定程度上掩盖了运动员个性化的表现或针对性的改造。现实中,我们在人才培养更多是“发现式”培养,即在统一培养后期发现了某个特征,比较被动。通过主动“探究式”个案训练比较缺少,尤其在早期选材时没能关注个性培养。因此,如何因势利导,促进个性化特征与“快、狠、准、活”全面结合,是实现共性和个性统一发展的关键。

传统风格的提炼是从宏观层面进行理论的阐述,属于较高层次,对5个单项和所有运动员具有统一要求。如何具体融合到每个单项和个人的技战术中是我国技术风格得到本质发展的关键。

3 中国羽毛球队技术风格发展中的“不变”

3.1 核心思想不变

“快、狠、准、活”四字风格,是半个多世纪以来历尽磨砺的中国羽毛球队的自觉选择,是中国羽毛球队发展的现实表现,更是制胜规律的具体体现。因此,无论羽毛球运动如何发展、进入什么阶段,都必须有其坚持不变的原则,变了就意味着失去了本源。

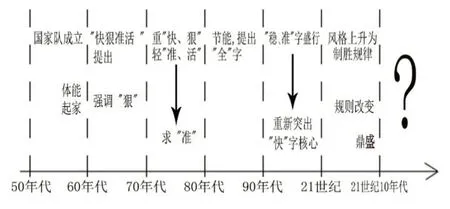

以“快”为核心的主导思想是发展的根基与灵魂,“狠、准、活”是快的具体表现,经过了历史检验和证明。

第一,四字风格的本质。快:争抢最高、最前的击球点,使对手的回击难度达到最大[11]。狠:它代表体能,体现能量输出的基础性和专项性。准:它代表的是技术,体现技术准确、到位。活:它代表的是战术,是思维意识,体现决策能力。

第二,四字风格的层次关系。“快”是核心,“狠、准、活”是下位概念,是“快”的具体表现。“狠”主要体现在进攻上,属绝对“快”的范畴;“准”是击球到位,使对手慢,属相对“快”的范畴,这两者在基础层次;“活”主要是战术变化多,通过多次准确到位的球路组合,使对手露出破绽,属相对“快”的范畴,在高级层次具有支配“狠、准”的作用。简而言之,体能和技术都在基础层次,需要灵活的战术支配。体能、技术、战术三方面的要求又都要统一在“快”的前提下。

通过制胜规律对“快、狠、准、活”四字风格进行深层化诠释,更加确立了“快”字主导的核心思想。它们以“快”为统一点,表现出总和律、突前律和更迭律[12]。“快、狠、准、活”四字风格是中国羽毛球队技术风格的原型和本源,中国羽毛球队为之倾注心血,是智慧的结晶,是发展中不变的根本。

图2 快字中心论Figure 2 Fast word center theory

3.2 传承精神不变

中国羽毛球队自建队以来,对羽毛球运动制胜规律的探究精神始终没有停下脚步,让“快、狠、准、活”技术风格不断更新发展。

南征北战,弘扬爱国精神。王文教、陈福寿等组成的第一代教练团队,满怀热忱冲破阻力回到祖国,既当教练员又当运动员,势必将中国羽毛球运动推向世界。1954年中国羽毛球队成立,这在全国掀起了羽毛球运动的浪潮。随之方凯祥、汤仙虎、侯加昌、傅汉洵等赫赫名将归来。他们将世界先进打法风格与本土化结合,培养了杨阳、李玲蔚、李永波、田秉义、赵剑华等一批优秀的运动员,在国际赛场上中国风格独树一帜,被外电称为“无冕之王”。随之“快、狠、准、活”得以创立,成为这一代人的智慧结晶。

卧薪尝胆,发扬科学精神。1993年教练班子重组,更新换代。李永波、田秉义等组成的第二代教练团队走马上任,带着1992年奥运会上痛失金牌和丢失汤杯的巨大压力。经过多次研讨,重申“快”的核心理念,改变重“稳、准”,进攻少、被动多的不利局面。经过短期调整,成功塑造了孙俊、董炯、叶钊颖、葛菲、顾俊等名将。重整后的国羽将目光看向1996年奥运会,将金牌突破口放在女双身上。果不其然,葛菲与顾俊不负众望,夺得女双冠军,为中国羽毛球队的奥运之路奠定了基础。2006年李永波总教练在工作会议上揭示“快、准、狠、活”的本质并全面提升为制胜规律,成为名副其实的制胜法宝。自此,中国羽毛球队开启了复兴之路,2012年包揽5金的战绩让中国羽毛球队成为世纪羽坛的霸主。成就了林丹、蔡赟、傅海峰、于洋、王晓理、李雪芮、张宁、郑思维、黄雅琼等新一批羽坛神话。

突破改革,追求创新精神。2019年以张军为羽协主席的第三代教练团队开启了新一轮的改革。第一,在后备人才的培养上强化体教结合来补充三级训练体系的不足,给予运动员提供全面发展的平台,促进知识和能力的结合。第二,聘请外教,开六大强项先河。2019年世锦赛中国羽毛球队窘迫的表现让国羽跌入近24年的最低谷,改革创新势在必行。羽协主席张军大刀阔斧,开展“洋务运动”,以他山之石来积蓄力量。新的领导班子认识到未来的竞争不仅是体能、战术、技能的竞争,更是自我意识和智慧的竞争。另外,打破了传统风格对五个单项统一认识的局限性,让“快、狠、准、活”的表达能够落地,有利于单打和双打特异性发展。

中国羽毛球队从几个人的单兵作战发展至今已形成有几百人的团队,正是一批批运动员、教练员的精神传承,倾注了中华儿女赤胆忠心的爱国精神及教练员不畏艰难的探究和创新精神和运动员自强不息的奋斗精神。“快、狠、准、活”正是这些精神的意志体现和智慧结晶,他们始终牢记使命,不忘初衷,为国争光。时代在变,精神的传承永不变。

4 如何处理“变”与“不变”的关系?

任何风格的形成都有其本源和历史价值,并不是一蹴而就,立竿见影。理论和历史实践都表明中国队技术风格的发展是变与不变的统一,是传承延续和更新发展的统一。应对时代的“变”,我们应持有坚定的态度,重新审视我们所处的历史方位,必须认清“已经变”的现实,了解“没有变”的本质,坚持“不能变”的本源,处理好“变”与“不变”的辩证关系。

4.1 坚持“不能变”的本源,继承发展

继承发展是一种延续性、可持续性发展,而不是直接摒弃更不是保持不变的发展,技术风格的继承发展实际上是实现本阶段对思想认知的转变。实现继承发展应做好以下两点:

第一,转变对项目分离发展以及个性化特征的认知。羽毛球运动已经是各单项自主发展和个人特点突出的趋势,因此在人才培养上应注意项目和运动员的区别对待。例如单双打中,运动员在对“快”的反应上决策类型是不同的,这是两者的差异性体现。决策指选择的过程,简单来讲,羽毛球运动中存在两种决策:认知决策和直觉决策。认知决策以逻辑思维为主导,决策过程时间相对充分;直觉决策则是在时间短、压力大的情况下做出直接的快速反应。从概率上讲,单打运动员认知决策概率相对较高,双打运动员直觉决策概率比单打高,这也恰巧说明了对“快”内涵的认识在单双上应当体现不同。另外,由于运动员个体的诸多差异,同一个运动项目的运动员竞技能力的结构特点和训练要求也都有着明显的差别[13]。林丹左手持拍,组织进攻的意识强,场上移动速度快,进攻落点好,后场进攻威胁大[14],但开局慢热不够“稳、准”;谌龙身材高大,抢点高,技术全面,防守能力强,但进攻不够“狠”。有研究者提出,谌龙主动进攻次数较少,整场比赛的防守时间过长[15]。因此,在训练上应当首先抓住运动员的特性以促进短板的改造。

第二,实现“攻”“守”“转换”一体化的转变。本研究认为,仅仅有攻、守两方面不足以形成高效的连贯。

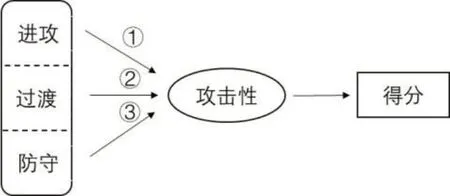

比赛中存在三种状态:进攻、防守、过渡。我们常说“攻中有防,防中有守”实际上是弱化了“过渡”这一环节,模糊地隐含在攻、守之中。过渡起到转换、调整节奏的作用,是进攻的“催化剂”,防守的“缓冲剂”。比赛中击球方可根据对方的站位、回球力量和回球落点等实际情况,在有效的区域内,依据战术的需要,运用不同的击球技术有效地击出飞行距离长短不一、飞行弧度高低不同、飞行速度快慢不等以及飞行路线呈现出直线、斜线、正旋、外旋等变幻莫测的球[16]。所以,通过“稳、准”的技术控制以寻求机会、蓄积能量做到“快、狠”的攻势,才是制胜关键。另外,羽毛球队科研专家程勇民教授提出“攻击性”一词更好地阐述了进攻和防守的状态,他认为进攻和防守是状态性概念,通过“攻击性”连接一起的,攻击性是属性概念,表威胁程度[17]。将“攻击性”应用于每个技术之中来看:后场重杀的“攻击性”强,属于进攻;轻杀、慢吊“攻击性”偏弱,起到过渡和调整节奏的作用;前场挑高球“攻击性”最弱,属于防守状态,但是通过高度、远度调节“攻击性”强度又起到了过渡作用。从“攻击性”的属性来看(图3):首先,进攻的“攻击性”最强,攻击性越强直接得分机会越多,强调“快、狠”;其次为过渡的“攻击性”,攻击性越强,取得主动的机会越多,要求技术更“稳、准”;最后为防守的“攻击性”,攻击性越强摆脱被动的机会越多,要求灵活多变。所以,实现攻守转换一体化要求攻、守、过渡均衡发展并提高对技术使用的“攻击性”认识。

图3 攻守转换一体化Figure 3 Integration of offense and defense

4.2 认清“已经变”的现实,创新发展

羽坛环境变化和新元素的出现让国羽认识到传统风格在指导上的局限性,要求我们要对传统风格进行创新发展,它是认清“已经变”的现实和落后的事实,在“快、狠、准、活”的基础上实现延续和更新发展的统一。

第一,补充完善,提高综合能力。运动员竞技能力结构由“体能、技能、战术、心理、智能”组成,“快、狠、准、活”代表了“体能、技能、战术”,那么,心智应是传统风格中的不足之处。现代竞技体育,冠军运动员的技战术、体能水平难分伯仲,决定其在赛事中突出表现、获得成功的往往是运动员良好的心理把控与调适能力[18]。林丹多次在大赛中逆转或者微弱分差战胜李宗伟成为奥运冠军,在局点、赛点、冠军点总能超常发挥赢得比赛,造就了他特有的心理特质。那么,传统风格应将这种关键时刻的意志品质和果敢信念加以描述,如提炼成一个“敢”字,代表心理素质。另外,程勇民教授认为,传统风格缺少一个“巧”字,通过“巧打”使对手跑动和出手难受、难接,既体现了细腻的技术又体现了思维的智慧性[19]。“巧”字恰巧是智能的表现,它与“快、狠、准、活”有明显的区别,它属于更高层次,代表思维能力、决策能力。笔者认为,如果从制胜规律来看,“快、狠、准、活、巧、敢”六字一体化,恰巧代表了竞技能力五大结构——体能、技能、战术、心理、智能并符合发展规律的要求。

第二,开展技术风格的“洋务运动”。四字风格是由印尼归国华侨结合世界先进打法,使其本土化逐步完善发展起来的。其实质上也是一种放眼世界,取长补短的智慧结晶。而现实存在的问题又一次要求我们打开大门看世界,重新审视。一方面,打造复合型教练团队。教练是战略决策以及训练计划的制定者,他们会潜移默化在训练和比赛中注入个人色彩。对成绩的依赖容易故步自封,观念守旧,这是传统风格在近年来没有得到根本发展的一个重要原因。自石宇奇受伤,男单八强很难再看到国羽选手的身影,女双在面对日本队的集团优势很难突出重围,男双女双也不够稳定,只有积极求变。在2019年9月5日国羽聘请原韩国国家队主教练协助双打训练同时重新召回李矛协助男单训练。韩国双打网前技术一直保持传统优势,正是我国双打中的不足之处。李矛是单打圈的资深教练,常年奔走国外,对外国运动员更加熟悉,具有敏锐的眼光和独特的训练理念,这是我国竞技体育开“六大强项”先河,首次引进外教的尝试。另一方面,对顶级运动员取长补短。我国各单项滑坡严重,也逐渐暴露了处在现在竞技环境中的短板。积极跟踪和探究顶级运动员的训练和比赛,进行针对性的优势互补。如:日本女子单打运动员在中低手位抽球、挡球、挑球技术增强了限制对手的能力,具有一定的攻击性。西班牙马琳脚步移动快,抢网积极,杀球凶狠,失误少,突出了“狠、稳”。而中国女子单打运动员尽管技术全面,但进攻积极性薄弱[20],缺少“狠”。我国女单在步法上表现灵活性差,主动意识弱,中国女单需要提高前后步法的连贯以及加强低位和后场主动进攻的主动性,增强攻防两面的攻击力。

第三,科技助力,填充“软实力”。模式化的经验训练一直束缚整个羽毛球队的发展方向,也是传统风格在近几年没有得到根本发展的原因。国际赛场上已经凸显了团队一体化作战的理念,既包括技战术的优秀教练团队,又包括科研、科技专家团队。它表现的是在竞技场上的综合实力,真正体现了理论与实践、科技与人的融合。然而,我国学术研究与量化指标在认识和运用上的不足严重影响了中国羽毛球队的可持续发展。同时,将量化信息进行科学实践才能从本质上保证传统风格的先进性和正确性。

竞技运动全球化促进打法类型多变性到统一发展趋势,相互学习,共同促进,趋于均衡。中国羽毛球队只有摒弃传统风格片面的认识,在众多竞争对手中取长补短,结合自身优势全新诠释我国技术风格,集百家之长,实现风格的创新,才能重回世界羽坛之巅。

5 小 结

回溯历史,国羽的技术风格在摸索中前行;审视现状,传统风格存在指导思想和具体表现不一致、发展格局封闭等问题。这是中国羽毛球队现阶段出现的重大问题。所以,新时代的训练启示:要实现理论向实践转化,科研专家向教练员、运动员转化,既要关乎竞技规律认识,又关乎实事求是;既要坚持“不变”的本源,又要为谋求发展认清“已经变”的现实。展望未来,传统风格的创新与发展既要立足于“快、狠、准、活”“不变”的根本,把一切变了的新元素充分利用起来,积木成林,又要朝向未来蓄积兵来将挡的智慧与力量,处理好传统风格在发展过程中“变”与“不变”的关系,重振旗鼓,再创辉煌。